- •Архитектура Восточных славян.

- •Архитектура Русского Централизованного Государства X-XI веков.

- •Архитектура Киевского и Черниговского княжествXii - середина XIII вв.

- •Архитектура северо – западных княжеств (Полоцкие и Смоленские земли)XII - середина XIII вв.

- •35. Архитектура Владимиро – Суздальского княжества XII - середина XIII вв.Владимиро-суздальское княжество.

- •36. Архитектура Новгородских земель XII - середина XIII вв.Архитектура великого новгорода.

- •37. Архитектура Псковских земель XII - середина XIII вв.

- •Архитектура Новгорода. Вторая половина XIII — первая половина XV вв.

- •39. Архитектура Пскова. Вторая половина XV – XVI вв

- •Храм Сошествия Святаго Духа (Духовская церковь) в Троице – Сергиевой Лавре (1476 - 1477 гг.)

- •Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле (1505-1508 гг.), архитектор Бон Фрязин.

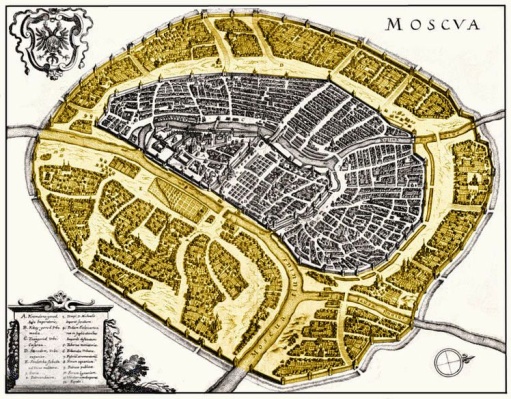

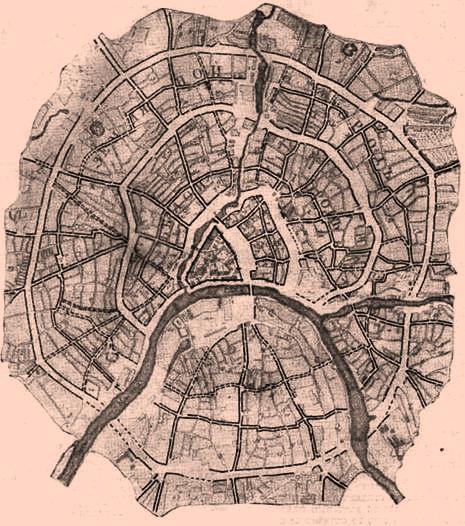

- •42. Градостроительство Москвы XVI в.

- •Земляной вал и Скородом

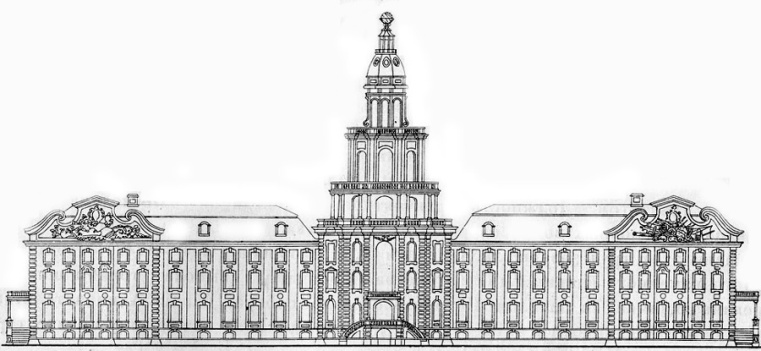

- •45. Архитектура «Аннинского» и «Елизаветинского» барокко (1730-е -1750-е гг.). Москва, Петербург. «Аннинское» и «Елизаветинское» барокко - (1730-е -1750-е гг.)

- •46. Русская архитектура раннего классицизма (1760-1780 гг.). Москва, Петербург.

- •47. Архитектура строгого классицизма (1780-1800 гг.). Москва.Архитектура строгого классицизма (1780-1800 гг.)

- •48. Архитектура строгого классицизма (1780-1800 гг.). Петербург.

- •30 Мая 1802 года третий Исаакиевский собор был освящён (в царствование Александра I).

Земляной вал и Скородом

Был насыпан земляной вал, на котором выстроили деревянную стену с башнями и воротами. В отличие от Белого города Скородом был устроен и в заречной части Москвы, в первую голову подвергавшейся нападениям татар.

|

Земляной город (Скородом) |

4-й этап - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, появление укреплений за большей рекой в 1591 году (стена Скородома). |

Для наилучшей защиты было выстроено даже двое каменных ворот - Калужские и Серпуховские - на дорогах из Орды.

В эпоху Смуты эта стена была сожжена, а в 1638 году вал был возобновлен уже без стены, но с 34 воротами, а вдоль вала в слободах были расселены стрельцы. Но город не уместился и в этом кольце: вал постепенно разрушался и застраивался, а ко времени французского нашествия и совсем исчез. При регулировании города вал был обращен в широкую улицу, а валовые домовладельцы обязаны были разводить на отведенной им из-под вала земле сады (так возникла Садовая улица), частью же на месте вала были проложены бульвары (Новинский, Смоленский и Зубовский).

|

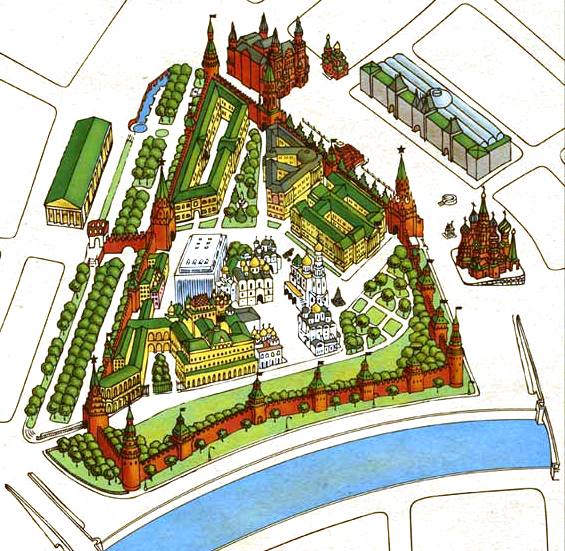

Кремль, Китай – город, Белый город, Земляной город. |

Таким образом, в XVI в. Москва получила три оборонных кольца: каменные стены Китай – города и Белого города и деревянные - Земляного города.

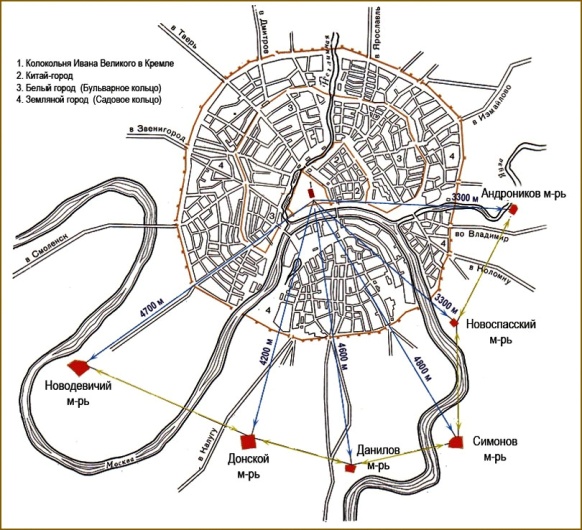

Последним оборонительным рубежом Москвы были монастыри,

располагавшиеся полукольцом с юго-запада на юго-восток Москвы, контролирующие самые опасные направления на подступах к Москве: Новодевичий (1526 г.), Донской (1591 г.), Данилов (ок. 1282 г.), Симонов (ок. 1379 г.), Новоспасский (1462 г.), Андронников (ок. 1360 г.) и Новинский (1430 г.) на западе.

Монастыри возводились как мощные крепости, являющиеся защитниками стольного города. В основном в обороне нуждались юго-западные и особенно юго-восточные подступы к Москве.

|

Москва. Оборонительные стены города и система загородных монастырей-сторожей в XVI столетии: 1 - Кремль с главной дозорной башней - колокольней Ивана Великого (стены построены в 1485-1499 гг.); 2 - Китай-город (стены построены в 1534-1538 гг.); 3 - Белый город (стены построены в 1586-1593 гг. архит. Федором Конем); 4 - Скородум, или Земляной город (стены деревянные, построены в 1591-1592 гг.). |

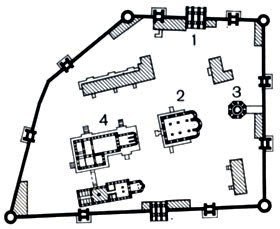

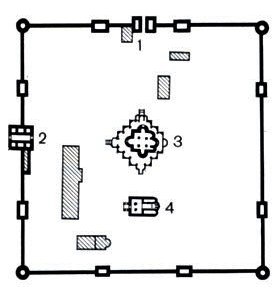

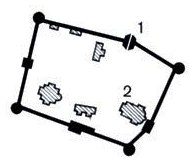

Композиционная схема монастырей была глубоко продумана, рассчитан был весь путь пришедшего сюда человека.

Над всей территорией монастыря главенствовал главный собор, обычно предстоящий перед входящим под углом, несколько в стороне от входа. Благодаря этому рождалось чувство гармонии и покоя. Рядом с собором помещалась трапезная, колокольня и иногда архиерейский корпус. Нередко трапезная и архиерейский корпус объединялись переходами и группировались вокруг небольшой площади неправильной формы. Поодаль, как бы на втором плане, просматривались монашеские келии.

Новодевичий монастырь (основан в 1525 г. в память возвращения в состав русского государства Смоленска): 1 - Северные ворота; 2 - собор Смоленской божьей матери; 3 - колокольня; 4 - трапезная с церковью Святого духа (каменные стены монастыря построены в конце XVII в.). |

Донской монастырь (основан в 1591 г. в память победы над крымским ханом Казы-Гиреем): 1 - северные ворота; 2 - западные ворота; 3 - Новый собор Донской божьей матери; 4 - Старый собор (стены монастыря возведены в 1686-1698 гг.). |

Данилов монастырь (основан в конце XIII в.; восстановлен в 1560 г.): 1 - ворота; 2 - собор (каменные стены и башни монастыря построены в XVII в.) |

Около монастырских стен вырастают посады, создаются новые промысловые и торговые центры. В общей системе государственной обороны монастыри служили своеобразными опорными пунктами.

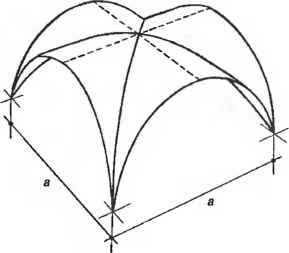

43.Русскоекаменное храмостроительство XVI в. Наиболее ярко архитектура XVI в. нашла свое отражение в каменном храмостроительстве, игравшем в те времена ведущую роль. Усиление общественной роли городских посадов способствует распространению в XVI в. небольших каменных приходских церквей. Каменные храмы, как правило, заменяли более древние деревянные. В XVI в. реализуется опыт, накопленный в XV в., и начинается поиск новых форм, что привело к открытию и использованию крестового и сомкнутого сводов, позволивших создать эти формы.

|

|

Крестовый свод |

Сомкнутый свод |

Таким образом, в каменной архитектуре появляется храм без внутренних опор - бесстолпный тип храма.

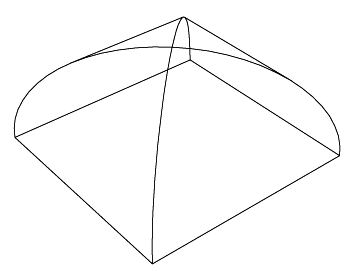

Церковь Трифона в Напрудной слободе в Москве (конец XV— начало XVI вв.) – бесстолпный храм.

|

Квадратное в плане внутреннее пространство храма со стороной чуть менее 6 м перекрыто сомкнутым сводом с крестообразно врезанными распалубками. В результате этого образовалась жесткая пространственная система из пересекающихся криволинейных поверхностей, способная воспринять нагрузку барабана с главой. Объемно-конструктивная структура храма получила логическое выражение на фасадах. |

Крестообразно расположенные распалубки завершены снаружи приподнятыми килевидными арочками, а угловые пониженные участки сомкнутого свода закрыты полуарками. Несмотря на отсутствие внутренних столбов и лопаток, плоскость фасада разбита вертикальными членениями на три участка. Общая симметричность композиции центрального объема сознательно нарушается размещением в юго-западном углу храма звоннички и массивной апсиды, что придавало сооружению живописность, не нарушая его единства.

Бесстолпные храмы, удобные для отправления церковных служб и достаточно экономичные, получили распространение не только в посадском строительстве. Они сооружались и как вотчинные храмы и как монастырские. К концу века наблюдается стремление располагать здания на каменных подклетах Композиция храмов уже складывается из группы объемов и приобретает более живописный характер. Живописнее становятся и завершения храмов, образующие ряды кокошников, из которых вырастает глава. Нижний объем четко ограничивается карнизом и членится лопатками на три части. Вся пластическая система членений приобретает большую условность.

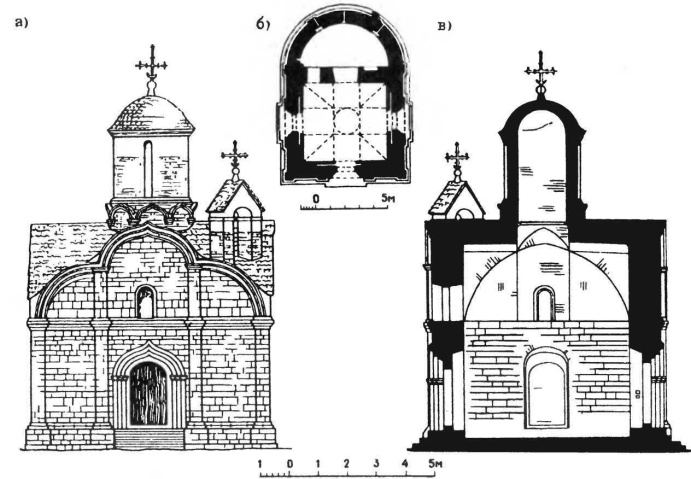

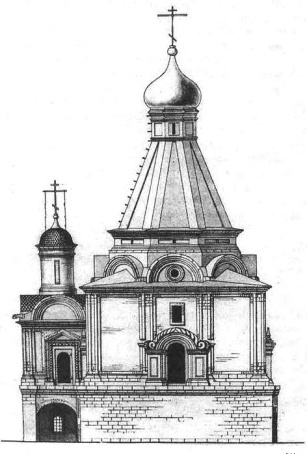

«Старый» собор Донского монастыря в Москве (1591 - 1593 гг.)

Есть предположение, что его строителем был московский зодчий Федор Конь.

|

Первоначально храм состоял из одного основного бесстолпного объема, почти квадратного в плане, с одной шлемовидной главой и несколькими ярусами кокошников – «огненным» завершением. В 1679г. были пристроены шатровая колокольня и двустолпная трапезная «о 12 окнах». |

Наиболее новаторское направление в каменном зодчестве XVI в. представляют собой шатровые храмы.

Шатер в русском храмостроительстве символизирует сень, которая с глубокой древности возводилась над священным местом в знак его Богохранимости и святости.

Любимые народом деревянные шатровые постройки, послужили прообразом каменных храмов. Показательно, что большинство шатровых церквей носило мемориальный характер, и было связано с важными государственными событиями. Возникновение каменных шатровых церквей объясняется также развитием крепостного зодчества и успехами строительного дела. Крепостные башни, высокие дозорные вышки, столпообразные колокольни подготовили техническую базу для сооружения шатров в камне.

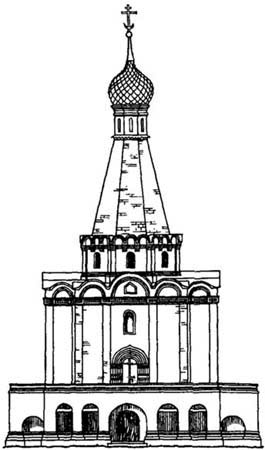

Основа всех шатровых храмов была примерно одинаковой: четверик, на который ставился небольшой восьмерик, служащий опорой для высокого восьмигранного шатра. При этом зодчие проявляли такую изобретательность в украшении и варьировании различных деталей, что ни один шатровый храм не был похож на другие. Особенностью этого стиля было то, что храм не имел столпов и держался только на стенах, из-за чего слишком широкие шатры ставить было невозможно.

первым шатровым храмом была Троицкая (теперь Покровская) церковь в Александровой слободе (1510 – 1513 гг.), служившая дворцовым храмом великого князя Василия III.

|

|

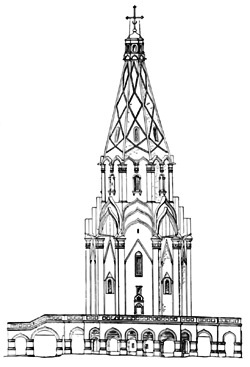

Храм Вознесения в Коломенском (1532 г.) – шатровый храм

|

Строительство храма связывается с рождением наследника престола — будущего царя Ивана IV. Динамичный характер церкви Вознесения резко отличает ее от обычных пятиглавых и одноглавых церквей. Крестообразный план церкви имеет прямоугольные выступы со всех сторон, по ширине равные половине стороны основного квадрата. Особенность плана составляют строгая центричность и отсутствие в нем существенного признака культурного здания - апсид. |

|

|

Вертикальный объем расчленен по высоте на три части: стоящий на подклете четверик, над ним восьмерик и, наконец, шатер с плоской главкой на небольшом барабане. Внутреннее помещение храма, вследствие большой толщины стен, занимающих около 2/3 площади застройки, незначительно. Массивные стены здания дали возможность устроить в их толще хорошо освещенную лестницу, которая у основания шатра продолжена железной цепью, позволяющей подниматься до самой главки башни. Площадь помещения самого храма (8,5 X 8,5 м), высота шатра Вознесенской церкви — 28 м, а высота всей церкви — 62 м. Здание возводилось из кирпича с белокаменными деталями, которые отразили как характерные черты раннемосковского зодчества, так и ордерные формы. Килевидные арочки, треугольные тяги-«стрелы» сочетались со своеобразными капителями, на которых располагалась подобно импосту часть трехчастного антаблемента с классическими обломами. |

|

Влияние церкви Вознесения, ее столпообразной композиции прослеживается в ряде других памятников и согласуется с общей тенденцией усиления вертикальности построения путем развития ввысь центрального объема.

Примером решения, восходящего к храму в Коломенском, служит церковь Преображения конца XVI века в подмосковном царском селе Остров, церковь Петра Митрополита в Переяславле – Залесском (1585 г.).

(конец XVI в.) |

|

|

|

(1585 г.) |

|

|

|

К периоду XVI в. относится особый вариант храма – многостолпный.

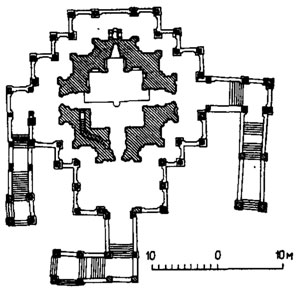

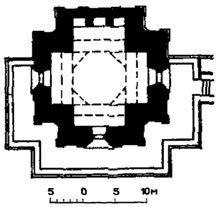

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове (вторая половина XVI в.) – многостолпный храм

Точная дата постройки церкви неизвестна(1529-1530, 1534-1547 и 1553-1554 гг.).

Одни ученые связывают закладку храма как моления Василия III о рождения у него наследника, другие с венчанием Ивана Грозного на царство в 1547 г., другие предполагают, что он был заложен как моленный храм Ивана Грозного за сына, царевича Ивана, родившегося в 1554 г.

|

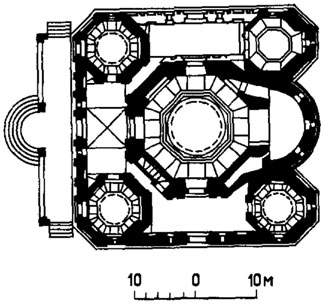

Храм представляет собой симметричную группу из пяти восьмигранных, изолированных друг от друга столпов, обладающих самостоятельными входами и алтарями. Центральный столп, посвященный Усекновению главы Иоанна Предтечи, по габаритам вдвое больше остальных и выделен с востока алтарной апсидой. Четыре придельных столпа соединены между собой галереями, а одной гранью примыкают к центральной башне. В них были размещены престолы Зачатия праведной Анны, Зачатия Иоанна Предтечи, Двенадцати апостолов и Московских святителей — Петра, Алексия и Ионы. Высота центрального восьмигранного столпа 34,5 м, примыкающих к нему малых восьмигранных приделов - 17 м. По центру галереи, между двумя маленькими главками, обращёнными на север, расположена двухпролётная звонница, завершённая щипцом. |

|

Благодаря связующей роли галерей и единству декора, многоярусный храм, состоящий из близко поставленных уменьшающихся кверху восьмериков, воспринимается как мощный монолит с центрическим решением композиции.

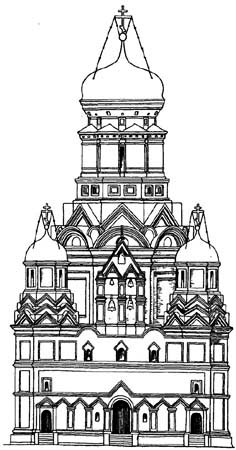

Все новое, осуществленное строителями дьяковского храма, было использовано в усложненной форме в московском соборе Покрова «что на рву» (храм Василия Блаженного) – многопрестольного храма шатрово - ярусного типа.

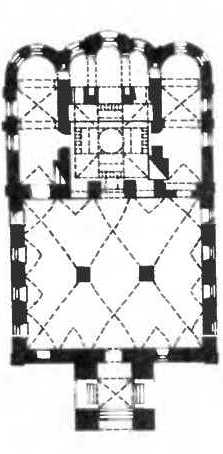

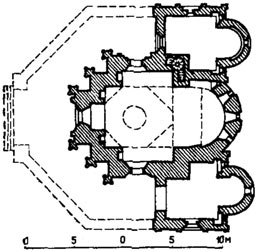

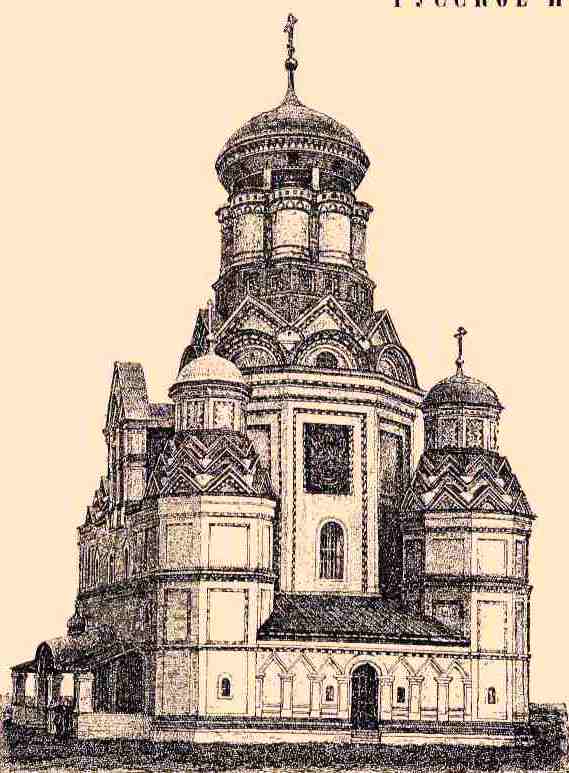

Храм Покрова Божией Матери «что на рву» (1555 – 1561 гг.) – многопрестольный шатрово – ярусный храм.

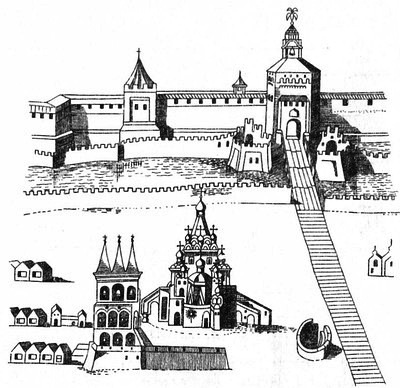

Покровский собор воздвигнут на Красной площади в память присоединения Казанского царства — одного из важнейших событий эпохи укрепления русского централизованного государства. Победа над Казанью в 1552 году была первым крупным внешнеполитическим успехом молодого царя Ивана IV Грозного (два первых похода в 1547 и 1550 гг. окончились неудачей); с присоединением Казанского и Астраханского (в 1554 году) царств он стал также именоваться царем Казанским и Астраханским.

Для строительства обетного храма было выбрано символическое место — на границе Кремля и Посада, рядом со рвом, окружившим кремлевские стены (отсюда названия храма — «Покрова на Рву у Троицких ворот» и «Троицы на Рву»).

На том месте, где сейчас красуется собор, в XVI веке стояла каменная Троицкая церковь, «что на Рву». Здесь действительно был оборонительный ров, тянувшийся вдоль всей стены Кремля вдоль Красной площади. В XVI веке, в 1552 году, у каменной Троицкой церкви был погребен блаженный Василий, Московский «Христа ради юродивый».

Пока шла война с Казанским ханством, в честь каждой крупной победы рядом с Троицкой церковью ставилась небольшая деревянная церковь в честь того святого, в чей день победа была одержана. Так, 30 августа, в день трех Патриархов Константинопольских - Александра, Иоанна и Павла - был разбит отряд татарской конницы князя Епанчи. 30 сентября, в день памяти Григория Армянского, была взята крепостная стена Казани вместе с Арской башней. 1 октября, в праздник Покрова, начался штурм города, победоносно закончившийся на следующий день, 2 октября, в праздник Киприана и Устиньи. Другие храмы, по мнению исследователей, были связаны с царствующей династией или с местными московскими событиями: например, Василий III в декабре 1533 года перед смертью принял постриг под именем Варлаам. Храм Входа Господня в Иерусалим основан, вероятно, в честь победного возвращения Ивана Грозного с войском в Москву, что символически выразилось и в московской иконе XVI века «Церковь Воинствующая».

Все эти престолы первоначально находились в составе девяти глав-церквей собора, когда святитель Московский митрополит Макарий посоветовал царю построить здесь один собор в камне. Он же явился автором идеи нового храма. Сначала предполагалось поставить оставить семь храмов вокруг центрального восьмого, однако в процессе строительства «ради симметрии» был добавлен девятый южный придел, позднее освященный в честь Николы Великорецкого.

|

|

О строителе (или строителях) храма Василия Блаженного идет немало споров. Традиционно было принято считать, что Иван Грозный заказал постройку мастерам Барме и Постнику Яковлеву, но многие исследователи сейчас сходятся на мнении, что это был один человек – Иван Яковлевич Барма, по прозванию Постник.

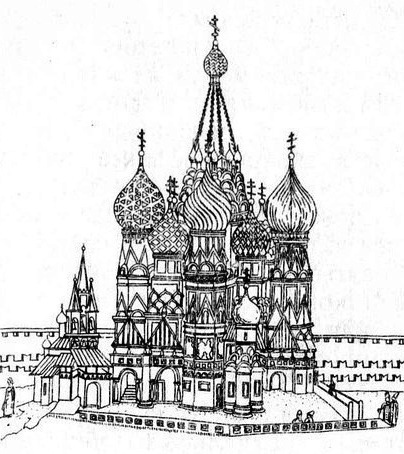

Собор выстроен из кирпича, фундаменты, цоколь и ряд деталей выполнены из белого камня.

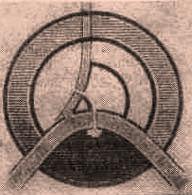

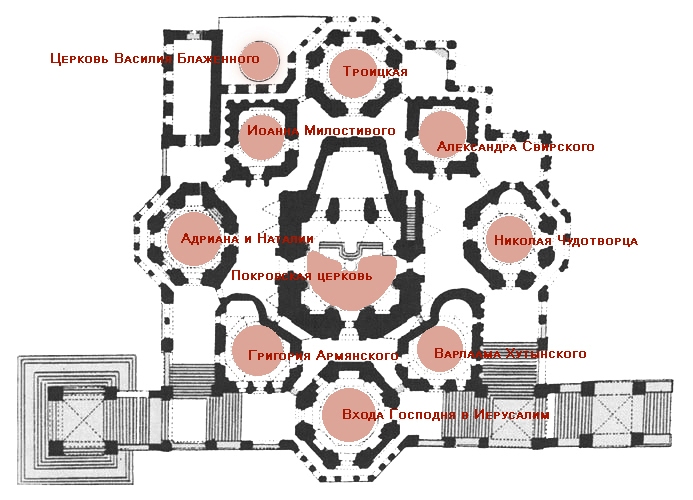

Храм Василия Блаженного состоит из девяти церквей на одном фундаменте. Центральный престол храма посвящен празднику Покрова Божией Матери. В плане приделы расположены по углам двух квадратов, смещённых по отношению друг к другу на 45°, образуя восьмиконечную звезду, в центре которой расположен самый большой предел.

|

Престолы в трех храмах на главной оси «запад-восток» освящены последовательно: в честь Входа Господня в Иерусалим (глава, ближайшая к Спасским воротам Кремля), Покрова Божией Матери (центральный шатер) и Святой Троицы в восточной главе собора, то есть в важнейшей его части, ибо в православных храмах на восток ориентированы алтари.

Известный ученый М.П.Кудрявцев, чья теория градостроительства средневековой Москвы признается православными москвоведами, полагал, что именно Троицкий храм-придел был главным в идейной композиции собора.

В XVI веке весь собор назывался Троицким и по нему же была тогда названа Троицкой прилегающая Торговая площадь, позднее получившая название Красной, что на древнерусском языке означало «красивая». Собор также был также известен как «Иерусалимский», что связано как с посвящением одного из приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к нему из Успенского собора с «шествием на осляти» Патриарха.

В композиции Покровского собора можно проследить развитие глубинного сюжета на этой оси: от Входа Господня в Иерусалим, где Он совершил свой искупительный Подвиг к Им основанной Церкви, которая под Покровом Божией Матери предстоит перед Престолом Святой Троицы, и только через Христову Церковь открыт путь в Царство Святой Троицы - в Небесный Иерусалим.

Между 4 осевыми восьмигранными, ярусными по форме, приделами (Святой Троицы, святителя Николая Чудотворца, Входа Господня в Иерусалим, святых Киприана и Иустины) расположены 4 меньшие по высоте (Трех Патриархов Константинопольских, преподобных Александра Свирского, Варлаама Хутынского, священномученика Григория еп., просветителя Великой Армении). Те и другие увенчаны луковичными главами и сгруппированы крестообразно вокруг возвышающегося над ними 9-го центрального храма Покрова Божией Матери, завершенного шатром с маленькой главкой. Все церкви объединены общим основанием, обходной (первоначально открытой) галереей и внутренними сводчатыми переходами.

|

|

В целом, композиция храма образует ярусный, пирамидальный силуэт.

Рисунок куполов различается; отделка каждого барабана уникальна. Первоначально, по-видимому, купола были шлемовидными, но уже к концу XVI века они точно были сделаны луковичными.

Высота храма Василия Блаженного − 65 метров. Долгое время, вплоть до конца XVI века, это было самое высокое здание Москвы. Первоначально собор был покрашен «под кирпич»; позднее он перекрашивался, исследователи обнаружили остатки рисунков, изображающих ложные окна и кокошники

В 1588 к собору был пристроен придел Василия Блаженного, куда позднее перенесли мощи Св. Василия, на чьей могиле стали совершаться чудесные исцеления.

Уникальный Покровский собор стал воинским храмом и в то же время сложнейшим символическим воплощением московской национальной идеи Третьего Рима, представляя собой архитектурный образ библейского Нового Иерусалима - Царствия Божия, описанного в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе). В нем не только молились - он сам был иконой, запечатленной в камне.

Замысел Покровского собора основан на символике Небесного Иерусалима. Восемь глав, расположенных вокруг центрального девятого шатра, в плане образуют геометрическую фигуру из двух квадратов, совмещенных под углом в 45 градусов, в которой можно увидеть восьмиконечную звезду.

Число 8 символизирует день Воскресения Христа, который был восьмым днем, и грядущее Царствие Небесное - Царство "осьмого века", которое наступит после Второго Пришествия Христа - после конца земной истории, связанной с числом 7.

Квадрат выражает твердость и постоянство веры и является космическим символом Вселенной: его четыре равные стороны означают четыре стороны света, четыре ветра Вселенной, четыре конца креста, четыре канонических Евангелия, четырех апостолов-евангелистов, четыре равносторонние стены Небесного Иерусалима. Совмещенные квадраты символизируют проповедь Евангелий на четыре стороны света, то есть на весь мир.

Восьмиконечная звезда - напоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, Спасителю мира, - символизирует всю христианскую Церковь как путеводную звезду в жизни человека к Небесному Иерусалиму. Восьмиконечная звезда является и символом Пресвятой Богородицы - Владычицы Церкви и Царицы Небесной: в православной иконографии Божию Матерь изображают в мафории с тремя восьмиконечными звездами на плечах и на челе в знак Ее Вечного Девства - до, во время и после Рождества Христова.

Все эти символы выражают идею, заложенную в основу архитектурного собора - главного храма Москвы - Третьего Рима. Этот храм был главным символом не только на Красной площади, но и во всей Москве, являясь геометрическим центром ее градостроительного ансамбля.

|

Когда на Красной площади во время больших церковных праздников совершались богослужения, она вся заполнялась народом, духовенство занимало Лобное место, куда ставили аналой, а Покровский собор становился алтарем огромного Храма под открытым небом. Идейная композиция Красной площади, где храм Покрова главенствует, представляет собой решение самой сложной проблемы - создание образа Нерукотворного Храма Града Божия в городе земном (в Небесном Иерусалиме нет храма, а «есть только Престол Его»). |

Красная площадь и представляет собой такой Храм, где алтарем, престолом и надпрестольной сенью является собор Василия Блаженного, амвоном - Лобное место, наосом - само пространство площади, входом - Воскресенские ворота, а роль купола выполняло открытое небо.

В XVI в. возводились и традиционные пятиглавые храмы, которые строили по образцу кремлевского Успенского Собора.

Это Смоленский собор в Новодевичьем монастыре, соборы в крупных русских городах, и Успенский Собор в Троице – Сергиевой Лавры.

в Новодевичьем монастыре (1524-1525гг.) |

|

Троице-Сергиевой Лавры (1559–1588 гг.) |

|

|

|

Смоленский собор приписывается работе либо Алевиза Нового, либо зодчего Нестора (погиб при строительстве собора). |

|

Собор был построен на вклад Ивана IV. Очень близок послужившему для него образцом одноименному собору Московского Кремля, превосходя его по размерам. |

|

||

|

||

Собор возведен по распоряжению Ивана IV в подражание Успенскому собору Московского Кремля. Первоначально он тоже именовался Успенским, а Софийским стал в 1612 г. Алтарь Софийского собора смотрит на северо-восток, причем на север преимущественно. Вероятно, Иван IV хотел, чтобы алтарь собора был обращен к реке Вологде, хотя подобное расположение и противоречило традиции церковного строительства. |

||

XVI век дал русской архитектуре не только ряд классических произведений мирового значения, но и выработал новые композиционные приемы, типы и формы, влияние которых на последующее развитие русской архитектуры огромно.

44. Архитектура Петровского барокко (Первая четверть XVIII в.). Москва, Петербург. Отличительные черты и особенности раннего петровского барокко: 1. Большое влияние западной архитектуры; 2. Разработка новых типов зданий( для подлых, зажиточных, именитых – за основу взят зимний дворец Трезини); 3. Подчиненность общей композиции здания градостроительным требованиям; 4. Геометричность и симметричность планов и фасадов; 5. Применение ордерной системы для решения фасадов; 6. Новые архитектурные мотивы, убранства зданий ( шпили, валюты, фигурные фронтоны, рустовка, скульптурные вставки)

Москва. Церковь Архангела Гавриила.Архитектор Запрудный, 1704 -1707. Кирпичная, валютный вход, ордерная система, шатровое завершение (характерно для московского барокко). H= 81 м, шпиль 30 м, на шпиле флюгер в виде Гавриила.

Сухаревская башня. Архитектор Чоглоков. Смотровая башня, дозорная служба, ярусность, барочный стиль, применение ордеров (декор фасада), четкое деление.

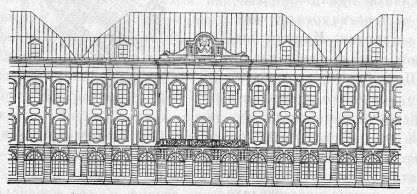

Петербург.Здание 12 коллегий.12 равнозначных частей (изначально было 6), поэтажное деление, у каждой секции своя кровля, каменная цокольная часть, пилястровые колонны, ордерный пояс, декор окон, бровки, обвод. 2 тона краски –пастельный и белый декор.

Кунсткамера.Арх-р Г.И Маттарнови. Собрание всех основных научных исследований (в верхнем ярусе – ломоносовская лаборатория). Вертикальное деление пилястрами, куб в плане, со скошенным углами, внутри восьмерик, фасад на 2 части.