- •1. Понятия «информатика», «информация» и их взаимосвязь. (см. Глава 1. Введение в информатику. Разделы 1.1-1.4)

- •(См. Глава 1. Введение в информатику. Разделы 1.5-1.8)

- •(См. Глава 1. Введение в информатику. Разделы 1.0)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.21-2.25)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.26)

- •16. Глобальные компьютерные сети. Интернет. (см. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.27-2.28)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.29)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.1-2.7)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.8-2.9)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.10)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.10)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.11-2.12)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.14)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.15)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.15)

- •(См. Глава 2. Общие принципы организации и работы компьютеров. Разделы 2.16)

- •32. Флеш-память. Карты расширения памяти Принципы работы Flash-памяти

- •Такое странное слово flash

- •Хорошее против плохого

- •Преимущества flash-памяти:

- •Теперь оборотная сторона медали, то есть недостатки flash-памяти:

- •Форматы flash-памяти

- •Вместо заключения

- •Флэш-память

- •Энергонезависимая память Flash

- •История развития flash-памяти.

- •Как же оно работает?

- •Будущее флэш.

- •Флэш-память в применение к мр3-плеерам

- •История

- •Разновидности

- •Поставщики

- •Достоинства

- •Недостатки

- •Перспективы

Как же оно работает?

Принцип работы flash-памяти.

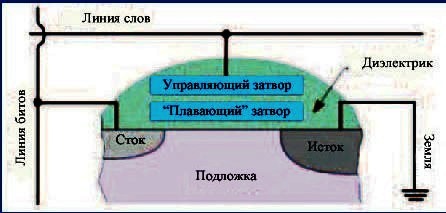

Рассмотрим принцип работы флэш-памяти на примере одной простейшей ячейки, состоящей из одного транзистора, отвечающего за хранение одного бита информации. Определение значения бита осуществляется в зависимости от количества электронов на так называемом «плавающем» затворе, соответственно, наличие заряда обычно определяет логический «0», а отсутствие - «1». «Плавающий» затвор окружен слоем диэлектрика, поэтому находящиеся на нем электроны просто так не могут покинуть его границы, благодаря этому и обеспечивается долговременная сохранность данных. Помимо «плавающего» затвора в транзисторе также предусмотрены управляющий затвор и две специальные области - сток и исток, назначение которых станет понятно чуть позже. Для того чтобы на «плавающем» затворе появился заряд, на сток подается высокое напряжение, а при этом на управляющий затвор подается напряжение примерно в два раза большее. В результате электроны обретают довольно высокую энергию и, преодолевая неприступную до этого преграду в виде диэлектрика, попадают на «плавающий» затвор. Для «удаления» заряда высокое напряжение теперь подается на исток, благодаря чему электроны аналогичным образом покидают «плавающий» затвор и переходят в область истока. Данные считываются следующим образом: на управляющий затвор подается положительное напряжение и, если заряд на «плавающем» затворе отсутствует, то в подложке между истоком и стоком возникает ток, что определяется на истоке, что в свою очередь, как раз и означает логическую «1». Если же заряд при- сутствует, то тока не возникает, что, соответственно, означает «0».

Flash.

Итак, в 1984 году появилась память Flash (Flash Erase EEPROM). Этой разработке удалось совершить полноценную революцию не только на рынке энергонезависимой памяти. Конечно, флэш-память далеко не сразу вытеснила своих предшественников, решения на основе EEPROM оставались вполне актуальными в течение последующих лет пяти. Причем новая технология не пользовалась особым коммерческим успехом практически до середины 90-х годов, а ее звездный час наступил спустя более чем 15 лет - в начале нового века. Первый вариант флэш-памяти был разработан компанией Toshiba, и только в 1988 году сходное решение представила компания Intel. Flash во многом напоминал EEPROM (а, следовательно, и EPROM), конструктивное различие коснулось в основном несущих транзисторов. При этом максимально возможное количество циклов перезаписи опять не сравнялось с бесконечностью, и даже в современных моделях это ограничение находится на уровне «всего лишь» нескольких миллионов. Главное отличие flash от предшественников состояло в ином способе стирания информации: данные можно было обнулять или в определенном минимальном объеме (чаще всего берется блок размером 256 или 512 байт), или очищать сразу весь чип. Возможно, именно из-за способности мгновенно стирать данные flash-память и получила свое название, ведь для очистки EEPROM требовалось неизмеримо больше времени. На самом деле далеко не все микросхемы флэш-памяти одинаковы, правильнее будет даже сказать, что все они различны. Пожалуй, единственное, что гарантированно объединяет чипы разных производителей - это использование для хранения информации транзисторов с «плавающим» затвором (если тебя интересует более подробное описание, то рекомендую ознакомиться с информацией во врезке), в остальном же каждый производитель старается использовать собственные ноухау. Даже практически с самого рождения технологии существовало два принципиально разных варианта архитектуры - это NOR, разработанный Intel, и NAND от Toshiba. Как ни странно, но как таковой конкуренции между ними до сих пор не возникло и сейчас станет понятно почему. Немногим раньше появилась память NOR (Not OR), при данной реализации к каждому транзистору подводятся индивидуальные контакты. Отсюда сразу всплывают серьезный минус - становится невозможным существенно уменьшить размер самих транзисторов, а следовательно, и увеличить суммарную емкость без изменения физических размеров чипов, поэтому стандартный объем NOR-модуля не превышает и десяти мегабайт. Зато такой подход позволяет легко оперировать с инфой побайтно, поэтому NOR обычно применяется там, где требуется хранить разнообразную программную информацию, например, в BIOS или RAM различных мобильных устройств. Память NAND (Not AND) появилось на год позже, чем NOR, в данном случае вместо отдельных используется целая сеть из продольных и поперечных контактов, где адресация каждого транзистора, как в «морском бое», задается выбором одного продольного и одного поперечного контакта. Такое решение позволило практически неограниченно повышать плотность записи информации, благодаря чему объем одного носителя стал измеряться уже гигабайтами. С другой стороны, осуществлять доступ к информации стало возможно лишь целыми блоками (содержащими определенное количество байт).

В итоге банальная операция изменения одного байта стала проходить в несколько этапов, где требовалось сначала скопировать в буфер целый блок, заменить в буфере значение нужного байта, затереть в памяти данный блок и только потом записать блок с измененным байтом обратно. Производительность при побайтовой замене падает просто чудовищно, зато при последовательном чтении или записи объема, сильно превышающего размер одного блока, в лидеры вырывается уже NAND, поэтому данная память нашла свое применение в различных картах памяти и USB-брелоках, которые в основном применяются для работы с мультимедийными данными и переноса больших объемов информации. Спустя некоторое время появились также и гибридные решения - AND и DiNOR (Divided bit-line NOR), имеющее черты одновременно сходные как с NAND, так и с NOR-архитектурой. Первые модели флэш-памяти обладали сравнительно простой архитектурой, в частности, каждый транзистор мог содержать в себе только один бит информации. И поначалу все развитие двигалось в сторону уменьшения размеров лишь самих транзисторов, однако спустя несколько лет появи- лись разработки, позволяющие использовать одну ячейку для хранения двух и более бит. Новинка получила название MLC (Multi Level Cell), несложно подсчитать, что благодаря этому удалось увеличить объем того же чипа в N раз, где N - количество бит, хранимых на одном транзисторе. Функционирование MLC было основано на том, что стало возможным различать не два пороговых значения заряда, находящегося на «плавающем» затворе, а больше. Конечно, максимальное число считываемых состояний было строго ограниченным, появилась полноценная память с 4-битными ячейками, а остальные попытки повысить это значение остались безрезультатными. Ну и как всегда, в бочке меда оказалась изрядная ложка дегтя. Во-первых, с данным нововведением повысилось количество ошибок, что пришлось решать дополнительными средствами, а во-вторых, сразу упали скоростные характеристики памяти. На рынке MLC особых успехов добилась корпорация Intel со своей разработкой StrataFlash и AMD c MirrorBit. Отдельно стоит упомянуть о ставших весьма популярными в последнее время устройствах, состоящих всего из одной микросхемы, в которую встроен процессор, оперативная и флэш-память. Подобные решения особо актуальны именно сейчас, в эпоху глобальной миниатюризации всего, что только возможно, сфера их применения пока ограничивается лишь КПК и смартфонами, но возможно в скором времени лишь одна такая микросхема сможет сравниться уже и с полноценным компьютером. Даже существующие на данный момент такие системы обеспечивают уже весьма солидную производительность, достаточную для того, чтобы комфортно запустить Linux или практически любую другую мобильную операционную систему и работать с довольно серьезными приложениями. Существование подобных чипов в очередной раз доказывает безграничные возможности флэш-памяти, которые в ближайшие несколько лет будут только расширяться.