- •13.Влажный воздух. Его св-ва.

- •43.Топливо. Элементарный состав (на примере твердого топлива). Теплотворная способность топлива.

- •15. Температурное поле. Температурный градиент.

- •45. Способы сжигания топлива. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.

- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников.

- •53. Механическая система вентиляции. Её элементы.

- •18.Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.

- •Коэффициент теплоотдачи

- •29.Определение тепловых потерь,через ограждающие(основные и добавочные).Правила обмена поверхностей охлаждения.

- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.

- •10. Круговые циклы. Термодинамический и холодильный коэффициенты.

- •1.Идеальный газ, определение и его св-ва

- •31.Системы водяного отопления с естественной и искусственной циркуляцией. Основные схемы. Их характеристика. Циркуляционной давление в системах

- •25. Сопротивление теплопередачи:

- •55. Устройства для подогрева воздуха.

- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта.

- •51. Естественная вентиляция; инфильтрация, аэрация, канальная система вентиляции.

- •46.Котельная установка. Определение. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.

- •4. Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния.

- •34. Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения, способы прокладки.

- •9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.

- •17. Теплопроводность плоской стенки. Основное уравнение теплопроводности.

- •39.Размещение и установка, способы присоединения нагревательных приборов к трубопроводам системы отопления

- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц. Тепловые сети, способы прокладки тепловых сетей, виды изоляции

- •24.Микроклимат помещения

- •54.Устройства для очистки воздуха

- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэф. Теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d

- •56. Вентиляторы: классификация, принцип действия осевых и центробежных вентиляторов. Подбор вентиляторов

- •3.Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой постоянной

- •49.Назначение систем вентиляции. Воздухообмен, способы его определения.

- •5. Работа газа. Параметры процесса.

- •35.Расширительный бак.

- •30. Системы отопления: осн.Элем.,классифик., требованиякотоп. Установке.

- •Классификация систем отопления:

- •Цсо классифицируются:

- •По способу переноса тепла воздуху отапливаемого помещения.

- •Требования предъявляемые к системе водяного отопления

- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям

- •6.Теплоёмкость газа.

- •36.Воздухоудаление из систем водяного отопления.

- •Воздухосборники

- •57. Газоснабжение. Основные схемы. Устройство систем газоснабжения.

- •27. Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости ограждений.

- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.

- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.

- •22. Теплоотдача. Определение процесса. Ур-ние и коэф. Теплоотдачи для плоской стенки.

- •50.Классификация систем вентиляции

- •11. Цикл Карно. Теорема Карно

- •52.Канальная вытяжная гравитационная система вентиляции ,конструирование и ее аэродинамический расчет.

- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.

- •2.Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа

- •12.Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.

- •37. Свойство пара как теплоносителя:

- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.

- •44. Горение топлива. Воздуха.

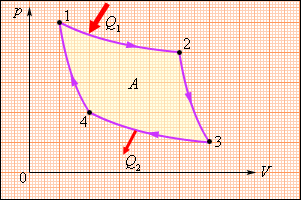

11. Цикл Карно. Теорема Карно

Карно поставил вопрос: из каких процессов должен состоять цикл тепловой машины, которая бы обеспечивала максимальную эффективность. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат.

Допустим,

что pабочее тело в исходном состоянии

1 пpиведено в контакт с нагpевателем с

темпеpатуpой Т1 и совеpшает изотеpмическое

pасшиpение до состояния 2. На этом участке

(1 ![]() 2)

pабочее тело забиpает от нагревателя

теплоту Q1 и совершает pаботу над внешними

телами. Далее pабочее тело теплоизолиpуется

и адиабатно pасшиpяется до состояния 3.

В этом пpоцессе (2

3)

оно совеpшает pаботу за счет внутpенней

энеpгии, и потому его темпеpатуpа понижается

до Т2 (темпеpатуpа холодильника). Затем

пpи темпеpатуpе Т2 pабочее тело сжимается

изотеpмически. При этом оно отдает

теплоту холодильнику (3

4)

и над ним (внешними телами) совеpшается

pабота. Тело пpиходит в состояние 4.

Наконец, pабочее тело путем адиабатного

сжатия возвращается в исходное состояние

(1).

2)

pабочее тело забиpает от нагревателя

теплоту Q1 и совершает pаботу над внешними

телами. Далее pабочее тело теплоизолиpуется

и адиабатно pасшиpяется до состояния 3.

В этом пpоцессе (2

3)

оно совеpшает pаботу за счет внутpенней

энеpгии, и потому его темпеpатуpа понижается

до Т2 (темпеpатуpа холодильника). Затем

пpи темпеpатуpе Т2 pабочее тело сжимается

изотеpмически. При этом оно отдает

теплоту холодильнику (3

4)

и над ним (внешними телами) совеpшается

pабота. Тело пpиходит в состояние 4.

Наконец, pабочее тело путем адиабатного

сжатия возвращается в исходное состояние

(1).

Теоpема

Каpно касается поведения машин Каpно.

Машина Каpно, в свою очеpедь, есть машина,

pаботающая по циклу Каpно.

Теоpема

Каpно касается поведения машин Каpно.

Машина Каpно, в свою очеpедь, есть машина,

pаботающая по циклу Каpно.

Рабочую часть двигателя Карно можно представить себе в виде поршня в заполненном газом цилиндре. Поскольку двигатель Карно и машина чисто теоретическая, то есть идеальная, силы трения между поршнем и цилиндром и тепловые потери считаются равными нулю. Поршень может свободно перемещаться между двумя тепловыми резервуарами и с высокой температурой и с низкой температурой.

Двигатель Карно имеет много общего с реальными двигателями: он работает по замкнутому циклу (который называется, соответственно, циклом Карно); он получает энергию извне благодаря высокотемпературному процессу (например, при сжигании топлива); часть энергии рассеивается в окружающую среду. При этом производится определенная работа (в случае двигателя Карно и за счет поступательного движения поршня). КПД, или эффективность двигателя Карно определяется как отношение работы, которую он производит, к энергии (в форме тепла), отнятой у горячего резервуара.

КАРНО ТЕОРЕМА - утверждает, что кпд h тепловой машины, в к-рой используется Карно цикл, зависит только от темп-р t1и t2 нагревателя и холодильника, но не зависит от природы рабочего вещества.

Если t1 и t2 - эмпирич. темп-ры нагревателя и холодильника, то, согласно К. т.,

h=(Q1-Q2)/Q1=f(t1, t2)

где Q1 - кол-во теплоты, отдаваемое нагревателем, Q2 - кол-во теплоты, передаваемое холодильнику, f(t1, t2) - универсальная ф-ция выбранных эмпирия, темп-р. Теорема о том, что кпд любого теплового двигателя не может превышать кпд цикла Карно, осуществляемого при той же темп-ре нагревателя и холодильника. В том случае, когда в цикле Карно используют идеальный газ, Q1/Q2=T1/T2,поэтому удобно определить абсолютную шкалу температур так, чтобы f(T1, Т2)=(T1-T2)/T1 (шкала Кельвина). Тогда кпд цикла Карно равен h=(T1-T2)/T1.

41.Ос-ти расчёта пов-ти нагр. Приборов для 1 – трубной сист. Отопления.

Площадь нагрева приборов рассчитывают в квадратных метрах (м2).

Расчетная площадь Fпр, м2, отопительного прибора определяется по выражению: FПР =

где QПР - тепловая нагрузка отопительного прибора,

QПР = QП - 0,9·QТР

где QП - тепловые потери отапливаемого помещения,

QТР - суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения теплопроводов (труб, стояка, ветви и подводок), определяемая по формуле:

QТР = КТР·Π·dН·ℓ·(tг-tв)

где KТР, dН, ℓ- соответственно коэффициент теплопередачи, наружный диаметр, м, длина теплопроводов, м;

tг, tв - температура воды в теплопроводах и воздуха в помещении.

Теплоотдача теплопроводов может быть определена приближенно по формуле:

где - теплоотдача 1 м вертикальных и горизонтальных труб

-

длина вертикальных и горизонтальных

теплопроводов в пределах помещения, м

-

длина вертикальных и горизонтальных

теплопроводов в пределах помещения, м

1

- коэффициент учета дополнительного

теплового потока устанавливаемых

отопительных приборов за счет округления

сверх расчетной величины принимается

в пределах (от 1,03 до 1,08)

1

- коэффициент учета дополнительного

теплового потока устанавливаемых

отопительных приборов за счет округления

сверх расчетной величины принимается

в пределах (от 1,03 до 1,08)

2 - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты приборами у наружных ограждений

qПР - расчетная плотность теплового потока отопительного прибора в конкретных условиях работы его в системе водяного отопления, Вт/м2, определяется по формуле:

qПР = qНОМ· · ·CПР, (32) ;

где

qНОМ - номинальная плотность теплового

потока отопительного прибора, получаемая

при тепловых испытаниях прибора для

стандартных условий работы прибора в

системе отопления (при стандартном

температурном напоре ∆t =

t

-

tв= 0,5(tвх+tвых)–tВ= 0,5·(105+70)-18=70®C,

расходе воды в приборе G

=

t

-

tв= 0,5(tвх+tвых)–tВ= 0,5·(105+70)-18=70®C,

расходе воды в приборе G =0,01

кг/с;

атмосферном давлении P=1013,3ГПа

=0,01

кг/с;

атмосферном давлении P=1013,3ГПа

GПР - действительный расход воды в отопительном приборе, кг/c

n, p, cПР - экспериментальные коэффициенты

t - действительный температурный напор прибора, равный разности средней температуры воды в приборе и температуры воздуха помещения, оC.

t =t -tВ

t - средняя температура воды в отопительном приборе определяется:

В отличие от двухтрубных систем отопления в однотрубных вертикальных водяных системах температура горячей воды, проходящей последовательно приборы различных этажей, понижается. Поэтому для определения поверхности нагрева отопительных приборов для однотрубных систем отопления необходимо всякий раз предварительно определять температуру воды, поступающей в приборы соответствующего этажа, а также перепады температуры воды в приборах , и переменную среднюю температуру воды в приборе. Температура воды, поступающей в нагревательный прибор, определяется по формуле:

tВХ

= tГ-

где - суммарная тепловая нагрузка всех отопительных приборов стояка , расположенных выше рассматриваемого прибора при подаче воды по схеме "сверху-вниз”, а по схеме “снизу-вверх” - ниже рассматриваемого прибора, считая по направлению движения воды, Вт;

QСТ - тепловая нагрузка стояка, Вт;

∆tСТ = tГ – tО - температурный перепад воды в стояке, оC.

Перепад температуры в отопительном приборе определяют по формуле:

∆t

= ,

,

где

-

тепловая нагрузка прибора, Вт

-

тепловая нагрузка прибора, Вт

- коэффициент затекания воды в прибор

GСТ – расход воды, кг/ч, проходящей по стояку

Средняя температура воды в отопительном приборе:

t

Расчетное число секций чугунных радиаторов определяют по формуле:

,

шт.

,

шт.

где f - площадь поверхности нагрева одной секции, м2,

4 - коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, при открытой установке 4= 1,0;

3

- коэффициент, учитывающий число секций

в одном радиаторе, определяемый в

пределах 0,96 1,0

для чугунных радиаторов.

1,0

для чугунных радиаторов.