- •13.Влажный воздух. Его св-ва.

- •43.Топливо. Элементарный состав (на примере твердого топлива). Теплотворная способность топлива.

- •15. Температурное поле. Температурный градиент.

- •45. Способы сжигания топлива. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.

- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников.

- •53. Механическая система вентиляции. Её элементы.

- •18.Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.

- •Коэффициент теплоотдачи

- •29.Определение тепловых потерь,через ограждающие(основные и добавочные).Правила обмена поверхностей охлаждения.

- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.

- •10. Круговые циклы. Термодинамический и холодильный коэффициенты.

- •1.Идеальный газ, определение и его св-ва

- •31.Системы водяного отопления с естественной и искусственной циркуляцией. Основные схемы. Их характеристика. Циркуляционной давление в системах

- •25. Сопротивление теплопередачи:

- •55. Устройства для подогрева воздуха.

- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта.

- •51. Естественная вентиляция; инфильтрация, аэрация, канальная система вентиляции.

- •46.Котельная установка. Определение. Виды котлов, их характеристика. Определение поверхности нагрева котла.

- •4. Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния.

- •34. Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения, способы прокладки.

- •9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.

- •17. Теплопроводность плоской стенки. Основное уравнение теплопроводности.

- •39.Размещение и установка, способы присоединения нагревательных приборов к трубопроводам системы отопления

- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц. Тепловые сети, способы прокладки тепловых сетей, виды изоляции

- •24.Микроклимат помещения

- •54.Устройства для очистки воздуха

- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэф. Теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d

- •56. Вентиляторы: классификация, принцип действия осевых и центробежных вентиляторов. Подбор вентиляторов

- •3.Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой постоянной

- •49.Назначение систем вентиляции. Воздухообмен, способы его определения.

- •5. Работа газа. Параметры процесса.

- •35.Расширительный бак.

- •30. Системы отопления: осн.Элем.,классифик., требованиякотоп. Установке.

- •Классификация систем отопления:

- •Цсо классифицируются:

- •По способу переноса тепла воздуху отапливаемого помещения.

- •Требования предъявляемые к системе водяного отопления

- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям

- •6.Теплоёмкость газа.

- •36.Воздухоудаление из систем водяного отопления.

- •Воздухосборники

- •57. Газоснабжение. Основные схемы. Устройство систем газоснабжения.

- •27. Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости ограждений.

- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.

- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.

- •22. Теплоотдача. Определение процесса. Ур-ние и коэф. Теплоотдачи для плоской стенки.

- •50.Классификация систем вентиляции

- •11. Цикл Карно. Теорема Карно

- •52.Канальная вытяжная гравитационная система вентиляции ,конструирование и ее аэродинамический расчет.

- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.

- •2.Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа

- •12.Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.

- •37. Свойство пара как теплоносителя:

- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.

- •44. Горение топлива. Воздуха.

3.Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой постоянной

Свойства идеального газа на основе молекулярно-кинетических представлений определяются исходя из физической модели идеального газа, в которой приняты следующие допущения:

Диаметр молекулы

пренебрежимо

мал по сравнению со средним расстоянием

между ними (

пренебрежимо

мал по сравнению со средним расстоянием

между ними ( ).

).Импульс передается только при соударениях, то есть силы притяжения между молекулами не учитываются, а силы отталкивания возникают только при соударениях.

Суммарная энергия частиц газа постоянна, если отсутствует теплопередача и газ не совершает работы.

В этом случае частицы газа движутся независимо друг от друга, давление газа на стенку равно полному импульсу, переданному при столкновении частиц со стенкой в единицу времени, внутренняя энергия — сумме энергий частиц газа.

По

эквивалентной формулировке идеальный

газ - такой газ, который одновременно

подчиняется закону

Бойля — Мариотта

и Гей-Люссака[8],

то есть:

![]()

где

![]() —

давление,

—

давление,

![]() —

абсолютная температура. Свойства

идеального газа описываются уравнением

Менделеева — Клапейрона

—

абсолютная температура. Свойства

идеального газа описываются уравнением

Менделеева — Клапейрона![]() ,

,

где

![]() -

универсальная

газовая постоянная,

-

универсальная

газовая постоянная,

![]() —

масса,

—

масса,

![]() —

молярная

масса.

—

молярная

масса.

или

![]()

где

![]() —

концентрация

частиц,

—

концентрация

частиц,

![]() —

постоянная

Больцмана.

—

постоянная

Больцмана.

Для

любого идеального газа справедливо

соотношение

Майера:

![]()

где

![]() —

универсальная

газовая постоянная,

—

универсальная

газовая постоянная,

![]() —

молярная теплоемкость

при постоянном давлении,

—

молярная теплоемкость

при постоянном давлении,

![]() —

молярная теплоемкость при постоянном

объёме.

—

молярная теплоемкость при постоянном

объёме.

Выводим формулу:

Используя зависимость давления идеального газа от его температуры и концентрации молекул

p = nkT ,

можно

найти связь между основными макроскопическими

параметрами газа — объемом V,

его давлением p

и температурой T.

Концентрация

n

молекул газа равна

![]() ,

(26.1)

,

(26.1)

где

N

— число молекул газа в сосуде объемом

V.

Число N

можно выразить как произведение

количества вещества

![]() на

постоянную Авогадро NA:

на

постоянную Авогадро NA:

![]() .

(26.2)

.

(26.2)

Из

выражений (25.9), (26.1) и (26.2) получаем

![]() .

(26.3)

.

(26.3)

Произведение постоянной Авогадро NA на постоянную Больцмана k называется молярной газовой постояннойR. Молярная газовая постоянная равна

![]() .

(26.4)

.

(26.4)

Используя

молярную газовую постоянную, выражение

(26.3) преобразуем в уравнение![]() .

(26.5)

.

(26.5)

Количество

вещества

можно

найти, зная массу вещества m

и его молярную массу M:![]() ,

(26.6)

,

(26.6)

поэтому

уравнение (26.5) можно записать в такой

форме:![]() .

(26.7)

.

(26.7)

Физический смысл: Газовая постоянная численно равна работе расширения одного моля идеального газа в изобарном процессе при увеличении температуры на 1 К

В

системе СГС Газовая постоянная равна

:![]()

Удельная

Газовая постоянная равна :![]()

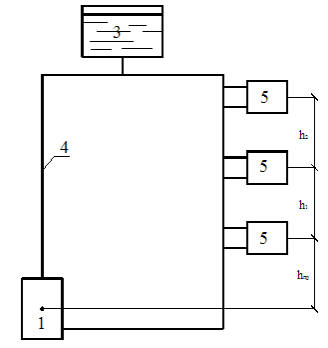

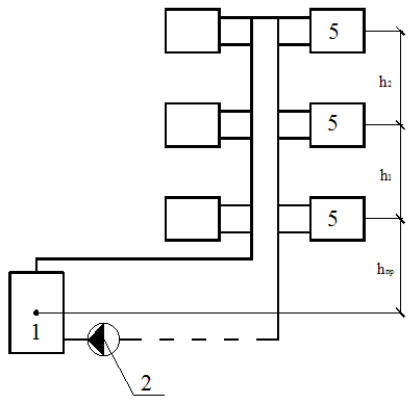

33. Опред. циркуляционное давление в однотрубной системе водяного отопления.

Естественное циркуляционное давление, возникающее в системах водяного отопления, в общем случае можно рассматривать как сумму двух величин: давления Δре.пр, возникающего за счет охлаждения воды в отопительных приборах, и давления Δре.тр вызываемого охлаждением воды в теплопроводах:

![]() ;

(2.3)

;

(2.3)

ΔРе = ΔРе, пр+ ΔРе, тр, (2.4)

где DРе– естественное циркуляционное давление в кольце; DРе, пр – давление, возникающее за счет остывания воды в приборах; DРе. тр–то же за счет остывания воды в трубах, DРе. тручитывают только для систем с верхней разводкой и определяют по справочным данным [4, прил. 4]. В курсовом проекте DРе. трпринимается 150 Па.

Давление, возникающее за счет остывания воды в приборах, определяется для систем с естественной и насосной циркуляцией по одним формулам

|

Рис. 2.8. Расчетная схема однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией. Обозначения см. на рис. 2.7 |

|

Рис. 2.9. Расчётная схема однотрубной системы водяного отопления с нижней разводкой и насосной циркуляцией. Обозначения см. на рис. 2.7 |

где h – расстояние от центра котла или водонагревателя до центра нагревательного прибора в расчетном кольце, м (показано расстояние hдо центра прибора на первом этаже, через который проходит наиболее неблагоприятное циркуляционное кольцо); ρ0 иρг– плотности горячей и охлажденной воды в системе отопления, кг/м3.

Для однотрубныхсистем водяного отопления при верхней разводке (рис. 2.8)

ΔРе, пр= ghпр(ρ0 – ρг) + gh1(ρ1 – ρг) ++ gh2(ρ2 – ρг) + …, (2.6)

где hпр – вертикальное расстояние от центра генератора тепла до центра нагревательного прибора первого этажа, м; h1, h2и т. д. – вертикальное расстояние от центра нагревательных приборов одного этажа до центра приборов следующего этажа, м; rг, r1, r2, .... rо – плотности воды, поступающей в систему, смеси воды на соответствующем участке и охлажденной воды, кг/м3.

Для однотрубныхсистем водяного отопления при нижней разводке (рис. 2.9)и размещении нагревательных приборов на нисходящей и восходящей частях стояка в формуле (2.6) для участков, соответствующих h1, h2 и т. д., вместо rгподставляют плотности воды на соответствующих участках восходящего стояка

ΔРе, пр= ghпр(ρ0 – ρг) + gh1(ρ4 – ρ1) + gh2(ρ3 –ρ2) + … . (2.7)

Плотности воды определяются в зависимости от ее температуры по справочным данным [4, прил. 3] или по прил. 5. Температуру воды на участках стояка однотрубной системы водяного отопления определяют по формуле

ti=

tг

–![]() ,

(2.8)

,

(2.8)

где tг – температура горячей воды, подаваемой в систему отопления, °С; SQi– суммарная тепловая нагрузка приборов на стояке, расположенных выше (ранее) рассматриваемого участка по течению воды, Вт; Dtст – перепад температур теплоносителя на стояке, равный разности (tг – tо), °С; Qст–тепловая нагрузка стояка, Вт.

19. Определение коэффициента теплопередачи с использованием критериальных уравнений. Чаще всего в инженерной практике используются критериальные уравнения процесса теплоотдачи. При выборе критериального уравнения для определения коэффициентов теплоотдачи необходимо принимать во внимание следующее.

Учитывается характер теплообмена: без изменения агрегатного состояния вещества или с изменением.

Определяется режим движения теплоносителя, за который при вынужденном движении отвечает критерий Рейнольдса.

Характеризуется геометрическое расположение теплообменных труб: вертикальное или горизонтальное.

Характеризуется вид поверхности теплообмена: плоская, трубчатая.

Характеризуется тип конструкции теплообменника: кожухотрубчатый, змеевиковый, “труба в трубе” и т.д.

В общем виде критериальная зависимость для определения коэффициентов теплоотдачи имеет вид:

Nu=f (Re,Pr,Gr,…)

где:

Nu= – критерий Нуссельта

– критерий Нуссельта

Gr= – критерий

Грасгофа

– критерий

Грасгофа

Pr= – критерий Прандтля

– критерий Прандтля

Re= - критерий Рейнольдса

- критерий Рейнольдса

Здесь β – коэффициент объемного расширения, К-1

d – диаметр аппарата, м;

l – геометрический параметр аппарата, м;

c, λ, μ – удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности, динамическая вязкость (Дж/кг°К, Вт/м°К, Па·с, м2/с);

v – скорость потока, м/с;

ρ – плотность конденсата, кг/м3;

g – ускорение свободного падения;

Δt – разность температур стенки аппарата и среды, °К.

Таким образом, в общем виде выражения для расчета коэффициентов теплоотдачи можно записать в следующем виде:

α= )

)