- •88 . Допущено Министерством образования Республики Беларусь

- •Литература

- •Введение

- •Атрезия пищевода

- •Выпадение прямой кишки

- •Гастроэзофагеальный рефлюкс

- •Полипы толстого кишечника

- •Вторичный мегаколон

- •Функциональный мегаколон

- •Врожденный пилоростеноз

- •Гипоганглиоз

- •Морфогистохимический метод диагностики

- •Ампициллин или оксациллин - 300 тыс. Ед

- •1. По локализации: _ 3.

- •2. По характеру: 4.

- •Классификация инородных тел

- •Диагностика

- •Клиническая картина

- •Мегаколон у детей

- •Приобретенная непроходимость кишечника

- •Патофизиология непроходимости

- •Симптомы непроходимости кишечника

- •Объективное обследование

- •Острый аппендицит у детей

Морфогистохимический метод диагностики

Включение в программу обследования детей с хроническими запорами для выявления болезни Гиршпрунга морфогистохимического метода обусловлено тем, что применяемые рентгенологический и сфинктероманометрический методы не всегда дают возможность поставить правильный диагноз. Эти трудности возникают при наличии у ребенка ультракороткой зоны аганглиоза или колостомы, наложенной в первые месяцы жизни по поводу низкой кишечной непроходимости.

Характер радикальной операции у них зависит от имеющейся патологии. В этих случаях только с помощью гистохимического исследования биоптата слизистой прямой кишки можно исключить или диагностировать болезнь Гиршпрунга.

Взятие биопсийного материала производится с помощью хирургической иглы и острого скальпеля. Берется кусочек слизистой с подслизистым слоем 0,2*0,2 см на расстоянии 1 см от гребешковой линии по задней поверхности стенки прямой кишки. Срезы готовятся на замораживающем микротоме с последующей окраской препаратов на ацетилхолинэстеразу.

В результате исследования биоптатов слизистой прямой кишки у детей с болезнью Гиршпрунга выявлены закономерные изменения в структуре и нейро-гистохимической характеристике нервного аппарата слизистой оболочки. Они характеризуются не только отсутствием нервных клеток в подслизистом сплетении, но и особенностями гистоархитектоники, т е. распределением и плотностью холинергических (АХЭ-положительных) нервных волокон, а также степенью активности к ним фермента - ацетилхолинэстеразы.

У здоровых детей подслизистое нервное сплетение представлено более или менее крупными скоплениями нервных клеток. Ганглионарные клетки, их отростки и нервные проводники, формирующие межузловые тяжи и сплетения в стенке кишки, отличаются умеренной или слабоположительной реакцией на ацетилхолинэстеразу и неравномерной плотностью распределения составляющих их аксонов.

Нервные волокна, распространяясь в подслизистом слое и мышечной пластинке слизистой оболочки, как бы «задерживаются» у основания крипт и в собственную пластинку почти не проникают.

При болезни Гиршпрунга в подслизистом сплетении отсутствуют нервные клетки парасимпатической нервной системы, но имеется большое количество мощных нервных пучков, состоящих из извитых тонких АХЭ-положительных волокон. Эти волокна характеризуются выраженным увеличением активности ацетилхолинэстеразы в нервных структурах как собственного слоя слизистой оболочки, так и во всех мышечных слоях, включая -и мышечную оболочку слизистой. АХЭ-положительные нервные волокна в собственной пластинке образуют густые терминальные сплетения, подрастающие к базальному слою эпителия крипт.

67

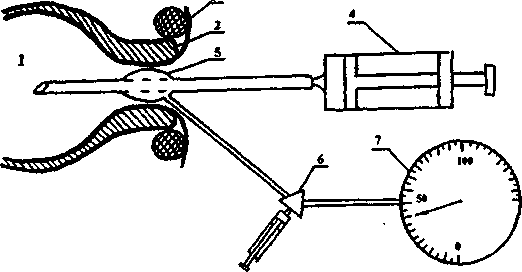

Рис. 16. Устройство для манометрического изучения аноректальной зоны.

1 - прямая кишка, 2 - внутренний анальный сфинктер, 3 - наружный анальный сфинктер, 4 - шприц Жане, 5 - латексный баллончик интубационной трубки в анальном канале, 6 - трехканальный кран, 7 - манометр.

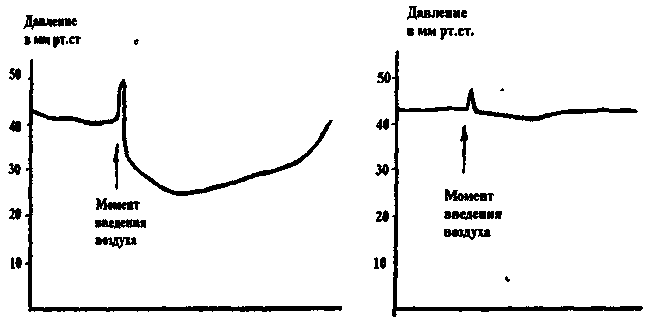

Рис. 17. Положительный ректоанальный рефлекс.

Нормальная реакция внутреннего анального сфинктера - его кратковременное сокращение, а затем расслабление со снижением давления ниже базаль-ного и постепенное возвращение до исходного уровня (рис. 17).

Рис. 18. Болезнь Гиршпрунга. Извращенная реакция внутреннего сфинктера на введение воздуха в прямую кишку.

При болезни Гиршпрунга на повышение давления в прямой кишке происходит сокращение, а затем быстрое расслабление внутреннего анального сфинктера до исходного уровня, или уровня базального давления (рис. 18).

66

случаях на 2-3 день после ожога развивается клиническая картина перитонита: напряжение мышц передней брюшной стенки в эпигастральной области и симптомы раздражения брюшины. Иногда происходит перфорация стенки желудка. При развитии таких осложнений показано оперативное лечение. Во всех остальных случаях некротизированные ткани через 1,5-2 недели отторгаются. На их месте происходит эпителизация или рубцевание, иногда с развитием полной непроходимости желудка при значительном его поражении.

Лечение больного в остром периоде ожога пищевода и желудка должно начинаться с тщательного удаления едкого вещества из полости рта, глотки, пищевода и желудка в строго определенной последовательности. Если она не соблюдается, можно усугубить поражение пищевода и желудка.

В ряде случаев химическое вещество благодаря спазму мускулатуры глотки не попадав! в пищевод, или из-за спазма кардиального отдела пищевода в желудок. Если такого больного начинают поить с целью промывания пищевода и желудка, то едкое вещество, разбавленное водой, но имеющее еще достаточно высокую концентрацию, вызывает ожог этих органов. Чтобы этого не произошло, пострадавшего помещают под водопроводный кран и достаточно сильной струей воды смывают агрессивную жидкость с кожи вокруг рта, тщательно прополаскивают полость рта. После этого с помощью резинового зонда больному промывают пищевод и желудок.

При отсутствии водопроводного крана полость рта прополаскивается просто водой, а затем через зонд осуществляется промывание пищевода и желудка. После проведенного промывания больному дают выпить 300-500 мл молока.

Для снятия болевого синдрома назначаются обезболивающие и седатив-ные препараты. После оказания первой помощи на дому пострадавший доставляется в стационар, где, как правило, производится повторное промывание пищевода и желудка. После госпитализации независимо от общего состояния больному налаживается инфузионная терапия, так как общая реакция на агрессивное вещество в момент поступления ребенка может быть еще не выраженной, но с течением времени может резко ухудшиться.

При ожогах щелочами проводятся такие же мероприятия, как и при ожогах кислотами. Однако, в связи с тем, что щелочи повреждают стенку пищевода обширнее и глубже, а формирующийся струп более рыхлый, промывать пищевод и желудок следует с большой осторожностью. С этой целью используется мягкий зонд. При незначительном препятствии, возникающем во время его продвижения, следует подтянуть зонд назад, изменить направление и попытаться снова провести в желудок.

Питание больного с ожогом пищевода в первые дни осуществляется парентеральным способом, но если возможно энтеральное питание, оно проводится. Пища должна быть холодной и жидкой.

Для обезболивания внутрь назначается 0,5% раствор новокаина, различные масла. С этой же целью, а также для создания лучших условий заживления ожоговой поверхности внутрь дается жиро-гормональная смесь следующего состава:

23

Масло растительное или облепиховое - 100,0

Преднизолон - 40,0

Метацил -6,0

Анестезин-3,0