- •88 . Допущено Министерством образования Республики Беларусь

- •Литература

- •Введение

- •Атрезия пищевода

- •Выпадение прямой кишки

- •Гастроэзофагеальный рефлюкс

- •Полипы толстого кишечника

- •Вторичный мегаколон

- •Функциональный мегаколон

- •Врожденный пилоростеноз

- •Гипоганглиоз

- •Морфогистохимический метод диагностики

- •Ампициллин или оксациллин - 300 тыс. Ед

- •1. По локализации: _ 3.

- •2. По характеру: 4.

- •Классификация инородных тел

- •Диагностика

- •Клиническая картина

- •Мегаколон у детей

- •Приобретенная непроходимость кишечника

- •Патофизиология непроходимости

- •Симптомы непроходимости кишечника

- •Объективное обследование

- •Острый аппендицит у детей

Врожденный пилоростеноз

Врожденный пилоростеноз - одна из причин частичной непроходимости, наблюдающейся у детей первых недель и месяцев жизни. Обусловлен он пороком развития дистального сегмента желудка, в котором имеется большее, чем в норме, количество соединительной ткани, пронизывающей вйо толщу мышечных слоев. Гладкие мышечные волокна утолщены. Нервные клетки сморщены, окружены фиброзной тканью, деформированы пучки нервных волокон в серозной оболочке.

Частота врожденного пилоростеноза составляет 3-4:1000 новорожденных. У мальчиков он встречается в 5 раз чаще, чем у девочек. Заболевание может быть у детей одной и той же семьи, а также передаваться по наследству.

Клиническая картина врожденного пилоростеноза, как правило, типична. На 2-3 неделе жизни у новорожденного появляется рвота «фонтаном». Этому нередко предшествует срыгивание. Рвота вначале может быть 1-2 раза в су-

16

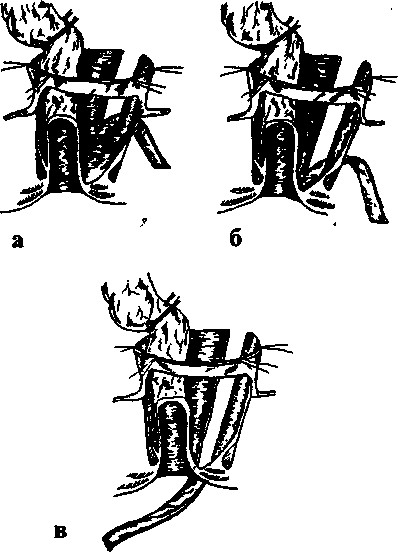

полоска шириной около 1,5 см также до уровня кожно-слизистого перехода (рис. 20а, б).

Со стороны промежности по задней полуокружности анального отверстия производится разрез на границе кожи и слизистой. Он позволяет проникнуть в щель между отпрепарированной слизистой и серозно-мышечным цилиндром. Ранее иссеченная полоска серозно-мышечного цилиндра через сделанный на промежности разрез выводится наружу и отсекается на уровне слизисто-кожного перехода (рис. 20в).

Таким образом, оставшаяся прямая кишка представлена незамкнутым цилиндром с рассеченным внутренним анальным сфинктером. Через него и низводится мобилизованная толстая кишка. Последующие этапы операции выполняются по классической методике Соаве.

Ближайшие и отдаленные результаты, операций выполненных по модифицированной методике Соаве, хорошие.

Гипоганглиоз

Гипоганглиоз - одна из причин хронических запоров. Это расстройство иннервации может быть названо кишечной неврональной дисплазией.

В основе болезни лежит гипоплазия парасимпатического сплетения стенки кишки. Имеется информация и о том, что Гипоганглиоз может развиться при циркуляторных нарушениях, интрамуральном воспалении и инфекционных заболеваниях.

В основе болезни лежит гипоплазия парасимпатического сплетения стенки кишки. Имеется информация и о том, что Гипоганглиоз может развиться при циркуляторных нарушениях, интрамуральном воспалении и инфекционных заболеваниях.

Гипоганглиоз характеризуется редко встречающимися ганглиями и уменьшенным количеством парасимпатических нервов в стенке кишки. Недостаточно еще определены количество нервных клеток, их размер и расстояние между ганглиями. Для установления диагноза требуется взять 3-5 кусочков полнослойных биоптатов. На основании определения числа и размеров нервных ганглиев, расстояния между ними, числа и размера нервных клеток и аце-тилхолинэстеразной активности устанавливается диагноз. В нормальной кишке имеется 7 нервных клеток на 1 мм2. В литературе описаны единичные случаи гипоганглиоза.

Клиническая картина очень схожа с болезнью Гиршпрунга. У новорожденных может быть задержка мекония. У грудных и детей младшего возраста бывает задержка стула, стул после клизмы. У старших детей может образовываться каловый камень. Неотхождение газа вызывает кишечную колику.

Диагностика гипоганглиоза сложна. Ro''-логическое исследование может навести на мысль о гипоганглиозе. Сфинктероманометрия не информативна также, как и гистохимическое исследование биоптата слизистой прямой кишки. Только полнослойная биопсия дает возможность выявить патологию.

Лечение - оперативное. Производится резекция гипоганглионарной зоны с низведением кишки по Соаве.

73

Со стороны брюшной полости края серозно-мышечного цилиндра подшиваются к серозе низведенной через него кишки. Рана брюшной стенки ушивается.

Спустя 2-3 недели, после срастания между собой цилиндров, избыток низведенной кишки в области анального отверстия отсекают, накладывая швы на края слизистой прямой кишки и стенку отсекаемой.

По данным литературы в ближайшем и отдаленном периодах после операций по Соаве имеется большое количество осложнений в виде абсцессов межфутлярного пространства, некроза низведенной кишки, стеноза прямой кишки, несостоятельности анастомоза, а также запоров, недержания кала. К концу второго года после операции, по данным Дженалаева Б.К. (1981), можно считать полностью здоровыми лишь половину оперированных. У остальных больных адаптационно-компенсаторные процессы развиваются более медленно.

Осложнения после операции по Соаве-Ленюшкину, по нашим данным, обусловлены тем, что она является не пато-генетичной. Мобилизованная, нормально иннервированная кишка, низводится через аганг-лионарный серозномышечный цилиндр на промежность. Сохраняется неповрежденным и внутренний анальный сфинктер. Срастаясь с низведенной кишкой, аганглионарный мышечный цилиндр препятствует нормальному ее функционированию, что и проявляется продолжающимися запорами или недержанием кала (каломаза-нием).

С целью устранения недостатков этой операции нами техника вмешательства дополнена двумя элементами: частичным разрушением внутреннего анального сфинктера и ис-Рис. 20. Модификация операции Соаве. сечением полоски из стенки

мышечного цилиндра прямой

кишки. Во время внутрибрюшного этапа операции выделяется слизистая прямой кишки до слизисто-кожного перехода. После этого из задней полуокружности созданного серозно-мышечного цилиндра по всей его длине иссекается

тки, а затем почти после каждого кормления. Количество рвотных масс больше съеденного молока. Они, как правило, состоят из створоженного молока с кислым запахом, без примеси желчи, но могут иметь коричневатую окраску или даже вид кофейной гущи, что связано с кровотечением из-за развивающегося проксимального гастрита.

Нив одном из имеющихся руководств нет объяснения, почему рвота при врожденном пилоростенозе появляется на 2-3 неделе жизни. У некоторых авторов имеются даже сомнения в отношении врожденной причины данного заболевания.

Нам представляется, что патогенез врожденного пилоростеноза идентичен рубцовому стенозу привратника. Наличие у новорожденного ребенка с пи-лоростенозом суженного просвета пилорического отдела приводит к затруднению эвакуации из желудка содержимого. Однако в течение 2-3 недель это компенсируется рефлекторно наступающей усиленной перистальтикой желудка и развивающейся гипертрофии его мышц. Именно поэтому у ребенка с пилоро-стенозом наблюдается видимая на глаз перистальтика желудка.

Усиленная перистальтика желудка на 2-3 неделе жизни новорожденного становится недостаточной для эвакуации содержимого через узкий пилориче-ский канал. Наступает период декомпенсации с рвотой, которая с каждым днем становится более частой, несмотря на продолжающуюся гипертрофию мышц желудка.

Если в это время больному не производится операция, мышцы желудка истощаются, начинается их атрофия, что приводит к увеличению в размерах желудка, его атонии. Состояние ребенка при этом резко ухудшается. Развивается значительная потеря массы тела, запоры, связанные с дегидратацией. В это время у всех детей с пилоростенозом резко уменьшено число мочеиспусканий и количество мочи, которая становится концентрированной.

Рвота в течение длительного времени приводит к истощению больного. Масса тела ребенка при госпитализации может быть ниже, чем при рождении. Кожа сухая, дряблая, тургор ее резко снижен. На коже лица - морщины. Подкожный жировой слой почти отсутствует. Через истонченную переднюю брюшную стенку наблюдается видимая на глаз перистальтика желудка в виде песочных часов. Волны перистальтики идут сверху вниз, слева направо. Более четко перистальтика определяется после кормления или провоцированием ее поглаживанием в области эпигастрия.

В последние годы в связи с более высокой осведомленностью педиатров и других врачей относительно клинической картины врожденного пилоростеноза улучшилась диагностика данного заболевания. Значительно реже госпитализируются в детский хирургический стационар дети с выраженными нарушениями питания, тяжелой дегидратацией и электролитным дисбалансом. У недоношенных детей клинические проявления могут быть нетипичными, поэтому диагноз ставится несвоевременно и лечение начинается поздно.

Диагностика врожденного пилоростеноза должна состоять из изучения жалоб, анамнеза и данных объективного обследования.

72

17

Большое диагностическое значение имеет пальпа-торное определение гипертрофированного привратника. Чаще привратник удается про-пальпировать после имевшейся у ребенка рвоты или аспирации содержимого с помощью зонда. Ребенок должен находиться в спокойном состоянии, можно применить медикаментозную седацию.

Гипертрофированный привратник обычно подвижный, плотный, располагается над уровнем пупка справа от него. При более высоком расположении его можно и не пропальпировать. По данным разных авторов он выявляется пальпаторно у 40-9,0% детей.

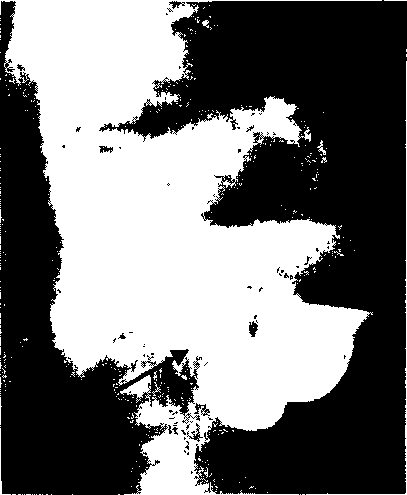

Очень ценный и относи тельно безопасный метод ди- Рис. 6. Врожденный пилоростеноз. агностики пилоростеыоза - Длинный узкий пилорический канал, узи живота с помощью этого сегментирующая перистальтика. метода диагноз МОЖно устано- Рентгенограмма. вить при диаметре пилоруса более 14 мм, длине - 16 мм, толщине мышечного слоя более 4 мм. Точность диагностики достигает 91-100%.

Контрастное рентгенологическое исследование следует проводить в тех случаях, когда после УЗИ диагноз остается неясным. В некоторых учреждениях рентгенологическое исследование проводится всем больным. Рентгенологические признаки пилоростеноза:

• увеличение желудка, в котором натощак имеется содержимое;

• замедленное его опорожнение;

• наличие удлиненного суженного пилорического канала с симптомом плечиков (рис. 6);

• глубокая сегментирующая перистальтика желудка.

После рентгенологического обследования из желудка удаляется несь барий с целью предотвращения возможной аспирации.

Может применяться для диагностики пилоростеноза и фиброгастроско-пия, при которой не выявляется просвет пилорического канала, привратник не раскрывается при введении воздуха. Этот метод позволяет диагностировать рефлюкс-эзофагит.

18

ми швами к краю кожной раны (рис. 19в) анального отверстия. Передняя полуокружность низведенной кишки фиксируется с помощью зажима Алиса к задней стенке прямой.

Для наложения ко-лоректального анастомоза бок в бок применяется два аппарата НЖКА-60, которые накладываются в косом направлении так, что концы сшивающих частей доходят почти до культи прямой кишки и соприкасаются друг с другом (рис. 19г). Стенки кишок сшиваются двумя рядами танталовых скрепок. После этого «парус» иссекается (рис. 19д) и далее операция заканчивается обычно. Этим методом прооперировано более 160 детей. Гнойных осложнений не было ни у одного больного. В отдаленном периоде лишь у одного ребенка получен плохой результат (недержание кала), в связи с чем он оперирован повторно.

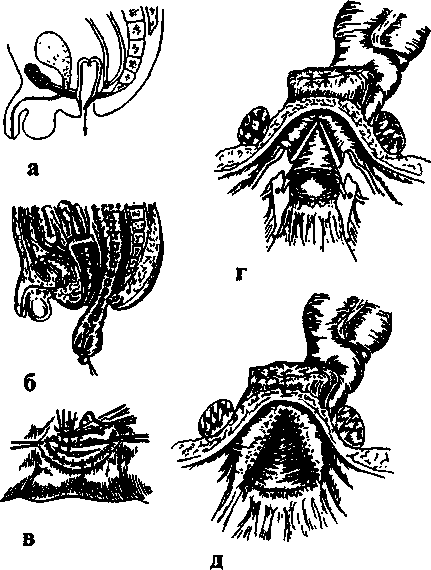

Рис. 19. Модификация операции Дюамеля.

Операция по Со-аве-Ленюшкину начинается также, как и выше описанные. Затем на расстоянии 5-6 см выше переходной складки тазовой брюшины рассекается в поперечном направлении по всему периметру толстой, кишки серозно-мышечный слой до подслизистого. Далее отделяется серозно-мышечный слой прямой кишки от слизистой оболочки до расстояния 2-3 см выше анального отверстия. После этого начинается промеж-ностный этап операции. Анальное отверстие расширяют, через него вводят длинный корнцанг, с помощью которого методом выворачивания низводят мобилизованную кишку на промежность через серозно-мышечный цилиндр. В 3 см от слизисто-кожного перехода вывернутую слизистую прямой кишки отсекают, мобилизованную кишку низводят до отмеченного уровня. Отсеченный край прямой кишки подшивают к серозному слою низведенной. Дистальнее анального отверстия оставляется участок низведенной кишки длиной 12-15 см. В просвет этой кишки вводится толстая трубка, на которой кишка фиксируется лигатурой.

71

линии этих швов пересекаются стенки обеих кишок и накладывается второй ряд узловых швов через все слои. Сформированный таким образом анастомоз вправляют в полость малого таза.

Заканчивается операция перитонизацией низведенной кишки и ушивани-ем лапаротомной раны.

Имеется ряд недостатков этого вида операции. К ним следует отнести нарушение иннервации мочевого пузыря, оставление аганглионарного участка дистальной части прямой кишки, что в свою очередь способствует инфициро-ванию полости малого таза между швами анастомоза.

При операции по Дюамелю-Баирову после мобилизации кишки производится формирование тоннеля между прямой кишкой и крестцом и копчиком.

После этого прямую кишку над переходной складкой брюшины пересекают. Дистальную часть ушивают тремя рядами швов, а проксимальную перевязывают, и закрывают резиновым колпачком. >

Со стороны промежности по нижней полуокружности анального отверстия на глубине 0,5 см от наружного края производится разрез слизистой, которая отслаивается кверху на 1,5 см, и на этом уровне в мышечном слое прямой кишки делается отверстие до сделанного ранее тоннеля. Через сформированный тоннель и образованную рану мобилизованная кишка низводится на промежность до отмеченного уровня и отсекается. Заднюю полуокружность низведенной кишки сшивают с краями раны анального отверстия, а переднюю - с задней стенкой прямой кишки. На образовавшуюся перегородку накладываются в косом направлении раздавливающие зажимы (Кохера, Баирова и др.) таким образом, чтобы их концы были ближе ко дну культи прямой кишки. Ставится выпускник в парарвктальную клетчатку.

Со стороны брюшной полости ушивается тазовая брюшина, отдельными швами фиксируется культя прямой кишки к серозе низведенной. Рана брюшной стенки послойно ушивается.

Операция, выполненная по такой методике, - не радикальная, так как при ней оставляется неповрежденным внутренний анальный сфинктер, выше которого и низводится мобилизованная кишка. Это, а также формирование межкишечного анастомоза с помощью зажимов различного вида, приводит к развитию осложнений в раннем послеоперационном периоде у 45% оперированных, а плохие отдаленные результаты - у 29% .Все это заставило нас разработать модификацию (рис. 19) операции Дюамеля исходя из новых ^представлений о патогенезе болезни Гиршпрунга. Первый этап операции аналогичен выше описанному.

При промежностном этапе разрез тканей производится по задней полуокружности анального отверстия на границе слизистой и кожи. Задняя стенка прямой кишки на этом уровне отпрепаровывается от прилежащих тканей до образованного со стороны брюшной полости тоннеля. Через тоннель и образованное на промежности отверстие низводится мобилизованная кишка до должного уровня (рис. 19а, б). Брыжейка на месте предполагаемого отсечения кишки прошивается двумя лигатурами, перевязывается и пересекается между ними. Избыток кишки отсекается. Задняя полуокружность ее пришивается отдельны-

70

У детей с врожденным пилоростенозом вследствие частых и обильных рвот развивается дегидратация. Она может быть выражена в разной степени - от легкой до очень тяжелой. Объективным показателем тяжести обезвоживания является степень повышения гематокрита. Поскольку при рвоте теряется желудочное содержимое, то электролитные потери в большей степени касаются Н* и СГ, но не Na+ и К+. У таких детей развивается сначала гипохлоремия с метаболическим алкалозом, при котором теряется К* с мочой, как компенсаторная реакция на реабсорбцию Na+. Последняя увеличивается в связи с внеклеточными потерями жидкости. Гипокалиемия усугубляет алкалоз, который способствует еще большей потере К+. Возникает порочный круг, который можно прервать путем адекватного возмещения потерь электролитов и внеклеточной жидкости на фоне предотвращения рвоты (ребенка не кормить!).

Предоперационная подготовка у менее тяжелых больных может проводиться путем энтерального введения 5% глюкозы в растворе Рингер-лактата по 30-60 мл каждые 1 -2 часа. Чаще применяется инфузионная терапия путем введения физраствора с 5% глюкозой. После восстановления адекватного диуреза добавляется КС1 в дозе 3 ммоль/кг/сутки. При тяжелой гипохлоремии внутривенно вводится хлористый аммоний.

Длительность подготовки к операции зависит от тяжести обезвоживания и может продолжаться до 48 часов. Обязательно должно проводиться определение сахара в крови.

Эффективность подготовки оценивается по восстановлению тургора кожи, ее влажности, диурезу 2 мл/кг/час и нормализации уровня электролитов в сыворотке крови. Содержание в сыворотке НСО3 менее 30 ммоль/л указывает на хорошую коррекцию алкалоза.

Врожденный пилоростеноз необходимо дифференцировать с соматическими и хирургическими заболеваниями, при которых наблюдается рвота без примеси желчи. Это первичная атония желудка, сольтеряющая форма адрено-генитального синдрома, первичный ГЭР, мембрана антрального отдела желудка, атрезия или удвоение пилоруса, аденома поджелудочной железы, поражение ЦНС с повышением внутричерепного давления.

Лечение врожденного пилоростеноза оперативное. Обезболивание общее. Доступы разные, но наиболее целесообразным является поперечный разрез в правом верхнем квадранте живота. После выведения из брюшной полости лилорического отдела желудка производится операция Фреде-Рамштедта. Серозная оболочка рассекается на всем протяжении пилоруса в относительно бессосудистой зоне. Мышцы с помощью зажима или специального инструмента раздвигаются, начиная от проксимального конца разреза на всем протяжении пилоруса до выбухания слизистой оболочки. Контроль целостности слизистой производится путем перемещения газа и жидкости из желудка в двенадцатиперстную кишку. В случае перфорации слизистой она ушивается двухрядным швом, а пилоромиотомия производится с другой стороны. Рана брюшной стенки послойно ушивается.

Кормление ребенка после операции, протекавшей без осложнений, начинается спустя 8 часов небольшими порциями глюкозы. Далее переходят на

19

сцеженное грудное молоко или смеси, увеличивая объем кормлений и промежутки между ними в течение 24-36 часов. Через 2-3 дня ребенка переводят на полное энтеральное питание и он может быть выписан домой.

В случае перфорации во время операции слизистой обязательно в желудок ставится назогастральный зонд, а кормление начинается лишь через 24 часа после операции. Необходимое количество жидкости вводится внутривенно. Имеются различные схемы кормления детей после пилоромиотомии.

Отдаленные результаты оперативного лечения детей с врожденным пи-лоростенозом благоприятные.

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА

Одна из тяжелых травм у детей - химический ожог пищевода. Он происходит вследствие попадания в его просвет едких химических веществ.

Тяжесть ожога пищевода зависит от многих факторов: вида и количества химического вещества, его концентрации, продолжительности воздействия на слизистую оболочку, возраста ребенка. Наиболее часто и тяжело поражается стенка пищевода при воздействии на нее щелочи. Контакт с ней вызывает спазм стенки пищевода, способствуя воздействию агрессивного агента по всей его окружности. Щелочи глубоко поражают ткани благодаря омылению жиров и образованию щелочных альбуминатов. Вследствие этого развивается колликва-ционный некроз, нередко с поражением всей толщи стенки пищевода.

В отличие от щелочей, кислоты оказывают меньшее воздействие на стенку пищевода, так как они вызывают денатурацию белков с образованием струпа (коагуляционный, некроз). Образующаяся сплошная корка препятствует проникновению кислоты в более глубокие слои стенки пищевода. Кроме этого, происходит нейтрализация кислоты щелочным содержимым пищевода, а также быстрым снижением ее концентрации в результате разведения водой, отнятой от тканей.

При ожоге пищевода кислотами (уксусная кислота) разрушаются клеточ ные мембраны не только слизистой оболочки, но и сосудистой стенки, что при водит к развитию метаболического ацидоза в связи с проникновением их в кро веносные сосуды. Это вызывает кислотный гемолиз эритроцитов с нарушением микроциркуляции и образованием тромбов в сосудах почек с развитием гемо- глобинурийного нефроза. v

Выделяют три степени ожога пищевода: легкую, среднюю и тяжелую.

При легкой степени поражается только слизистая оболочка пищевода, вызывая десквамативный эзофагит. Кроме гиперемии и отека слизистой могут выявляться участки поверхностных некрозов. Реактивный же воспалительный процесс распространяется на подслизистый и мышечный слои, а иногда - и на параэзофагеальную клетчатку. Эпителизация поврежденных участков слизистой оболочки пищевода происходит за 7-10 дней. В течение этого времени ликвидируются и реактивные воспалительные явления в подслизистом и мышечном слоях пищевода. Рубцов, суживающих -просвет пищевода при легкой степени поражения, не образуется и функция его не нарушается.

20

Оптимальные сроки для производства радикальных операций по данным литературы различны. Большинство авторов считает, что они должны располагаться в интервале между 1,5-2 и 3-4 годами.

Баиров Г.А. рекомендует детей с острой формой болезни Гиршпрунга и наложенной колостомой оперировать радикально в возрасте 9-10 месяцев, с по-дострой формой - около 1 года и хронической - в 1-3 года. Мы придерживаемся такой же точки зрения.

По вопросу накладывания колостомы при лечении болезни Гиршпрунга высказываются различные мнения. Одни хирурги рекомендуют всем детям перед радикальной операцией накладывать колостому на начальные отделы толстой кишки в виде петлевой стомы. Что касается новорожденных, то им, по мнению Ленюшкина А.И., более целесообразно выводить в виде концевой стомы супрастенотический отдел кишки.

Разработанная нами модификация операции Дюамеля позволила отказаться от превентивного накладывания колостом, кроме новорожденных с острой формой болезни Гиршпрунга. У них предпочтение мы отдаем концевой стоме на супрастенотический отдел кишки. Радикальная операция им производится в возрасте 10-12 месяцев.

Основная цель радикальной операции - резекция суженной аганглионар-ной зоны и расширенного участка над ней с низведением на промежность мобилизованной кишки.

Существует три основных типа радикальных операций:

- по Свенсону-Хиату-Исакову,

- по Дюамелю-Баирову,

- по Соаве-Ленюшкину.

Брюшная полость вскрывается нижним срединным или левым парамеди-анным разрезом от уровня пупка до лона. При этом, если ребенку была наложена концевая стома, она выделяется. При любом типе операции производится мобилизация брыжейки левого фланга толстой кишки с сохранением сосудистых аркад. Определяется возможность низведения мобилизованной кишки на промежность вместо удаляемого участка, отмечается граница резекции. Дальнейший ход операции зависит от применяемого метода.

При операции по Свенсону-Хиату-Исакову производится выделение прямой кишки острым и тупым способом после рассечения тазовой брюшины. По передней поверхности она выделяется до уровня 2-3 см выше слизисто-кожного перехода анального отверстия, а сзади - до 1,5 см. Выделение кишки должно производиться тщательно с наименьшим повреждением тканей, нервных ветвей мочевого пузыря, семявыносящих протоков и семенных пузырьков.

После этого пальцами расширяют анальное отверстие, через которое в просвет кишки вводят длинный корнцанг, захватывают им стенку резецируемой кишки и эвагинируют ее на промежность. В поперечном направлении рассекают переднюю стенку вывернутой прямой кишки на 2-3 см выше анального отверстия, выкраивают из нее три лоскута. Затем серозно-мышечными швами сшивают оставляемую часть прямой кишки с низводимой. Отступя на 0,5 см от

69

Такое распределение и обилие холинэргических аксонов с высокой активностью фермента'в слизистой оболочке прямой кишки является ведущим нейрогистохимическим критерием в диагностике болезни Гиршпрунга.

Сфинктероманометрия и морфогистохимическое исследование биоптатов слизистой прямой кишки совместно с рентгенологическим методом позволяют диагностировать болезнь Гиршпрунга в 100% случаев.

Лечение болезни Гиршпрунга оперативное, однако, во всех случаях ему предшествует консервативная терапия. Продолжительность и характер последней зависит от формы болезни, времени установления диагноза.

Основная цель консервативного лечения - ежедневное опорожнение кишечника. Оно может быть достигнуто с помощью очистительных или сифонных клизм. Наряду с этим проводятся и другие мероприятия:

1) назначение внутрь вазелинового масла 3 раза в день в дозах - до 3 лет -1 чайная ложка, до 7 лет - десертная, а старше 7 - столовая ложка;

2) послабляющая диета - овощи, фрукты, чернослив;

3) массаж живота, гимнастика, ЛФК.

Как для очистительных, так и для сифонных клизм необходимо использовать гипертонический (1%) раствор поваренной соли. Применение обычной воды (гипотонический раствор) приведет к всасыванию последней в сосудистое русло, где снизится онкотическое и осмотическое давление. Поскольку жидкость в организме всегда идет в сторону более высокого давления, то она из сосудистого русла будет перемещаться в межклеточные пространства и клетки, вызывая их набухание. Это приводит к развитию отека всех тканей, в том числе и головного мозга.„Вклинение продолговатого мозга в большое затылочное отверстие сопровождается сдавлением сосудистого и дыхательного центров, что может привести к летальному исходу.

Используя даже гипертонический раствор во время сифонной клизмы, необходимо строго соблюдать определенные правила. Конец трубки, введенной в кишку через анальное отверстие, должен находиться выше зоны сужения, где располагаются каловые массы. Весь объем жидкости, введенный в кишку, должен быть получен обратно. Для этого трубка оставляется в кишке на 1-2 часа после клизмы.

Средние объемы жидкости, используемые для клизм, зависят от возраста детей. Так, до 6-месячного возраста берется 0,5-2 литра, 6-12 месяцев - 2-3 литра, 1-3 года - 2-4 литра, старше 3 лет - столько литров, сколько лет ребенку. Изложенное выше консервативное лечение проводится всем детям с болезнью Гиршпрунга, поскольку у них имеются запоры.

Эффективность консервативного лечения зависит от протяженности аганглиоза. Чем меньше зона аганглиоза, тем лучше эффект. При острой форме болезни Гиршпрунга эффект от консервативного лечения непродолжителен, поэтому этим детям рано (в возрасте 2-3 месяцев) приходится накладывать ко-лостому. Выполнение радикальной операции в этом возрасте представляет большую опасность для жизни ребенка.

68

Средняя степень ожога развивается при более глубоком проникновении агрессивного агента в стенку пищевода. Выделяют три периода патоморфоло-гических изменений при средней степени ожога: некротический, грануляционный и рубцовый. Некротический характеризуется бурной воспалительной реакцией слизистой оболочки, подслизистого и мышечного слоев, а также па-раэзофагеальной и нередко жировой клетчатки заднего средостения. У детей младшего возраста могут иметь место ожоги гортани и трахеи.

Продолжительность некротического периода около 2 недель. В течение этого времени происходит отторжение некротических тканей. На их месте разрастаются грануляции (2-й период), которые заполняют дефекты стенки пищевода. Продолжительность этого периода до 6 недель с момента ожога.

Грануляционная ткань постепенно переходит в рыхлую, затем - волокнистую соединительную. Одновременно медленно идет эпителизация гранулирующей поверхности. Этот процесс может продолжаться в течение нескольких месяцев в зависимости от глубины поражения и степени нарушения питания стенки пищевода.

Процесс рубцевания начинается после 6-й недели, так как к этому времени уже формируется фиброзная ткань на месте повреждения пищевода. Постепенно она гиалинизируется, занимает место погибшей ткани всех слоев пищевода, в том числе и мышечного, и приводит к образованию рубцового стеноза.

Формы и виды Рубцовых сужений зависят от площади и глубины ожога. Они бывают краевыми, кольцевидными и цилиндрическими.

Тяжелая степень ожога характеризуется более обширными и глубокими поражениями стенки пищевода, приводя иногда к перфорации и кровотечению. Воспалительные изменения захватывают значительные области и протекают более бурно. Рубцовые ткани формируются на обширной площади и часто приводят к полной облитерации просвета пищевода.

Клиническая картина ожога пищевода зависит от концентрации и количества принятой агрессивной жидкости, степени поражения глотки, гортани и пищевода. Симптомы отравления у детей наблюдаются редко, так как объем принятой жидкости большим не бывает. Поэтому более выражены, как правило, местные изменения, которые проявляются определенными симптомами. Эти дети становятся беспокойными, плачут. Может быть нарушенным глотание, появляется саливация, скопление слизи в глотке, рвота. У ряда детей развивается отек подсвязочного пространства, что приводит к развитию дыхательной недостаточности: одышке, затрудненному дыханию, кашлю, акроцианозу, аспирационной пневмонии. При тяжелом ожоге пищеварительного тракта повышается температура тела до высоких цифр. Это чаще наблюдается при развитии медиастинита вследствие перфорации пищевода. У детей в этот период резко усиливаются загрудинные боли. Во время осмотра ребенка можно обнаружить ожог кожи вокруг рта. На слизистых оболочках губ, языка, небе, задней стенки глотки определяется гиперемия, отек, наложения фибрина.

На основании клинических признаков и выявленных локальных изменений в остром периоде установить глубину и протяженность ожога пищевода не представляется возможным. Только при фиброэзофагогастроскопии, произве-

21

денной в первые 2 суток после ожога, устанавливается локализация и распространенность поражения. Через 8-14 дней это исследование повторяют для контроля процесса заживления ожоговой поверхности. Рентгенологическое исследование в остром периоде неинформативно. Его целесообразно проводить при появлении признаков стеноза пищевода для определения его уровня и степени (рис. 7).

Острые явления ожога пищевода постепенно исчезают к концу 1 -2 недели, состояние ребенка улучшается. Он начинает принимать не - только жидкую, но и твердую пищу и может быть выписан домой. Клинические признаки стеноза пищевода появляются через 3-4 недели. Ребенок начинает отказываться от еды, периодически у него бывает рвота съеденной пищей с гнилостным запахом. Беспокоят загрудин-ные боли в связи с развитием хронического эзофагита. Масса тела больного уменьшается. Такой ребенок должен быть госпитализирован для обследования и лечения.

Рис. 7. Стеноз пищевода и престенотическое его расширение. Рентгенограмма.

Ожоги желудка у детей чаще всего происходят при проглатывании органических и неорганических кислот. Щелочи до желудка не доходят из-за небольшого количества, которое, как правило, оказывает воздействие на слизистую оболочку полости рта, глотки и пищевода. Морфологические изменения в желудке при попадании в него едких веществ зависят от их количества, концентрации и длительности воздействия. Чаще всего ребенком проглатывается небольшое количество агрессивной жидкости, поэтому ожоги бывают поверхностными и локальными в области ан-трального или фундального отделов желудка. В этих случаях на слизистой имеются мелкоточечные кровоизлияния с ограниченными наложениями фибрина. Выздоровление наступает через 2 недели.

При ожогах желудка 3-й степени на месте воздействия кислоты образуются эрозии с обширными фибринозными наложениями. Отек распространяется не только на слизистую оболочку, но и на подслизистый слой. У детей с длительным нахождением в желудке ядовитых веществ деструктивный процесс может распространиться на всю толщу стенки с поражением мышц. В таких

22

Достоверность сфинктероманометрии на нашем материале составила более 98%.