- •88 . Допущено Министерством образования Республики Беларусь

- •Литература

- •Введение

- •Атрезия пищевода

- •Выпадение прямой кишки

- •Гастроэзофагеальный рефлюкс

- •Полипы толстого кишечника

- •Вторичный мегаколон

- •Функциональный мегаколон

- •Врожденный пилоростеноз

- •Гипоганглиоз

- •Морфогистохимический метод диагностики

- •Ампициллин или оксациллин - 300 тыс. Ед

- •1. По локализации: _ 3.

- •2. По характеру: 4.

- •Классификация инородных тел

- •Диагностика

- •Клиническая картина

- •Мегаколон у детей

- •Приобретенная непроходимость кишечника

- •Патофизиология непроходимости

- •Симптомы непроходимости кишечника

- •Объективное обследование

- •Острый аппендицит у детей

Выпадение прямой кишки

Выпадение прямой кишки встречается в детском возрасте довольно часто. Причины, приводящие к выпадению, делятся на предрасполагающие и производящие. К первым относятся некоторые анатомо-физиологические особенности строения детского организма - таза, прямой кишки и окружающих ее тканей. Это недостаточная крестцово-копчиковая кривизна, без изгибов прямая кишка, рыхлость околопрямокишечной и подслизистой клетчатки, слабость мышц тазового дна, рассыпной тип прямокишечных артерий и др.

К производящим причинам относятся поносы, запоры, заболевания органов дыхания (бронхиты, бронхопневмонии), фимоз, «болезнь организованных коллективов)» У ряда детей выпадение прямой кишки произошло именно после того, когда они стали регулярно посещать детский коллектив. Способствовало выпадению прямой кишки длительное сидение на горшке. Ведущий этиологический момент выпадения прямой кишки - повышение внутрибрюшного давления. При наличии той или иной предрасполагающей и производящей причины наступает постепенно выпадение прямой кишки с последующим увеличени-

79

части прямой кишки. В связи в тем, что полипы у детей чаще всего локализуются в дистальном отделе толстой кишки, обязательна ректороманоскопия. Через ректоскоп полипы могут быть и удалены.

Показание к ирригоско-пии - продолжающееся кровотечение после удаления полипов дистального отдела толстой кишки. Предпочтение должно быть отдано двойному контрастированию (воздух и взвесь бария) (рис. 22).

При обнаружении полипов выше зоны, которая может быть достигнута проведением ' ректоскопии, необходимо произвести колоноскопию. Она позволит не только диагностировать полипы, но и удалить их эндоскопическим методом.

Во всех случаях удаленный полип должен быть исследован гистологически для окончательного установления диагноза.

Рис. 22. Полип сигмовидной кишки. Рентгенограмма.

Для ювенильных полипов характерным является наличие длинной тонкой ножки и преобладание стромы над железистым компонентом. Гистологически: заполненные слизью мелкие и крупные кисты.

Лимфоидные полипы не имеют ножки, так как они представляют собой выбухания нормальной слизистой разрастающейся под ней лимфоидной тканью. При гистологическом исследовании выявляются лимфоидные скопления с большими зародышевыми фолликулами под изъязвленной слизистой.

Кроме ювенильных и лимфоидных полипов у детей встречается 2 вида генетически обусловленных полипоза: синдром Пейтца-Егерса и семейный аденоматозный полипоз. Синдром Пейтца-Егерса характеризуется наличием полипоза желудочно-кишечного тракта и меланиновой гиперпигментацией губ и слизистой рта. '

78

Клиническая картина данного синдрома характеризуется приступообразными болями в животе, кишечными кровотечениями и анемией. Боли связаны с хронической инвагинацией кишечника, анемия - с незначительными повторяющимися кровотечениями.

Гастроэзофагеальный рефлюкс

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) - это заброс содержимого желудка в пищевод. Он происходит вследствие недостаточности кардиального отдела желудка и нижнего пищеводного сфинктера. Некоторые авторы появление ГЭР связывают с наличием у больного фыжи «пищеводного отверстия диафрагмы или увеличения угла Гиса. В норме пищеводно-желудочный переход закрыт. Однако у новорожденных в связи со снижением тонуса кардии из-за незрелости нервно-мышечного аппарата нижней трети пищевода (С.Я. Долецкий) может наблюдаться «отливание» съеденного молока. К 2-недельному возрасту давление в области кардиального отдела пищевода повышается и достигает нормального уровня. У некоторых же детей недостаточность кардиального жома сохраняется. У них имеется халазия кардии с постоянным забрасыванием кислого содержимого желудка в пищевод, сопровождающимся развитием эзофа-гита и других осложнений.

Истинную причину ГЭР не всегда удается установить. В то же время механизм развития его и осложнений определены более четко. Для того чтобы детально разобраться в механизме возникновения заболевания, следует четко представлять функциональную деятельность пищевода в норме.

Установлено, что в пищеводе имеется три функциональных сфинктера: верхний, средний и нижний. Наиболее сложным из них является нижний пищеводный сфинктер (НПС), который состоит из трех элементов: пищеводного отверстия диафрагмы с ее мышечными пучками, острого угла Гиса (пищеводно-желудочного перехода) и зоны высокого давления в области дистального отдела пищевода.

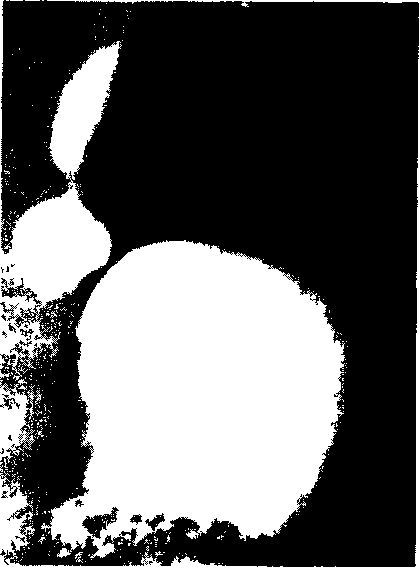

Акт глотания осуществляется следующим образом: из полости рта порция пищи попадает в верхнюю половину пищевода через раскрывшийся верхний пищеводный сфинктер (ВПС). После этого он закрывается и раскрывается средний пищеводный сфинктер (СПС). Вследствие этого комок пищи доходит до НПС. В этот момент СПС закрывается, раскрывается НПС, и порция пищи попадает в желудок (рис. 4).

При ГЭР механизм работы сфинктеров пищевода нарушен, комок пищи несколько раз смещается вниз-вверх и только потом проваливается в желудок. В норме содержимое желудка обратно в пищевод не поступает, какое положение ребенку- ни придавалось бы, даже вниз головой. При функциональной недостаточности НПС содержимое желудка постоянно забрасывается в пищевод.

Отрицательное воздействие желудочного содержимого на слизистую пищевода доказано давно. Оно зависит от его кислотности и времени контакта со слизистой оболочкой пищевода. Наибольшее повреждение пищевода происходит ночью, когда ребенок находится в горизонтальном положении и когда, возможно, снижается тонус НПС.

Длительное воздействие желудочного содержимого с низким рН вызывает воспалительный процесс преимущественно в н/3 пищевода. Гиперемия при не леченном ГЭР осложняется эрозиями и изъязвлениями, что сначала приводит к спазму пораженного отдела пищевода, а затем - к стойкой фиброзной

11

стриктуре. Забрасывание кислого содержимого в дыхательные пути вызывает отек слизистой оболочки бронхов, что приводит к бронхиту и аспира-ционной пневмонии. При низком рН содержимого может возникнуть синдром Мендельсона вследствие отека легочной ткани. Это является одной из причин синдрома внезапной смерти у младенцев.

Рис. 4. Механизм прохождения контрастного вещества по пищеводу. Рентгенограмма.

Клиническая картина. Срыгивание и рвота являются наиболее частыми симптомами, которые имеют место у 94% больных с ГЭР. У большинства детей эти симптомы возникают с первых дней жизни и лишь у 25% они появляются в возрасте старше 6 месяцев. О сры-гивании говорят в тех случаях, когда регургитация пищи происходит под небольшим давлением и без

видимого участия в этом процессе мышечных сокращений брюшной стенки и грудной клетки. Оно проявляется струйкой недавно съеденного молока, которое бежит по щеке ребенка на подушку. Объем всегда небольшой.

Рвотой называют регуртацию большого объема съеденной пищи, излившейся внезапно под большим давлением с забрызгиванием большой площади белья вдали от младенца.

Рвота может быть очень сильной: ребенок быстро теряет в массе тела, становясь дегидратированным. Чаще рвота наблюдается тогда, когда ребенка после кормления кладут в кроватку без подушки. При возвышенном положении больного симптоматика заболевания несколько сглаживается.

12

Иногда в рвотных массах может быть свежая или измененная кровь. Она является проявлением вторичного эгофагита. Обычно кровь выделяется в небольшом количестве, но возможно и массивное кровотечение. У большинства больных ГЭР развивается анемия. В результате анемии и гипотрофии ребенок часто болеет бронхитом, отитом, гастроэнтеритом.

бы ее поперечник достиг нормальных размеров. В случае наличия у больного колита проводится его лечение.

Лечение детей с ФМ представляет довольно трудную проблему и может быть не быстрым. Требуется терпение и упорство не только медицинских работников, но и родителей, и самого ребенка.

Ключ к успешному лечению ребенка с ФМ - убеждение его в том, что сдерживать стул нежелательно, что это неблагоприятно сказывается на состоянии его здоровья. За время лечения ребенка в стационаре необходимо восстановить нормальный акт дефекации. После этого лечение должно продолжаться в амбулаторных условиях. При появлении у ребенка снова рецидивов запоров и каломазания показана повторная госпитализация и новый курс.

Наилучший эффект достигается при своевременном патогенетическом лечении.