- •88 . Допущено Министерством образования Республики Беларусь

- •Литература

- •Введение

- •Атрезия пищевода

- •Выпадение прямой кишки

- •Гастроэзофагеальный рефлюкс

- •Полипы толстого кишечника

- •Вторичный мегаколон

- •Функциональный мегаколон

- •Врожденный пилоростеноз

- •Гипоганглиоз

- •Морфогистохимический метод диагностики

- •Ампициллин или оксациллин - 300 тыс. Ед

- •1. По локализации: _ 3.

- •2. По характеру: 4.

- •Классификация инородных тел

- •Диагностика

- •Клиническая картина

- •Мегаколон у детей

- •Приобретенная непроходимость кишечника

- •Патофизиология непроходимости

- •Симптомы непроходимости кишечника

- •Объективное обследование

- •Острый аппендицит у детей

Острый аппендицит у детей

Острый аппендицит - наиболее часто встречающееся хирургическое заболевание органов брюшной полости у детей, требующее экстренного оперативного вмешательства. В развитии воспалительного процесса в червеобразном отростке ведущая роль принадлежит аутофлоре. Анаэробы играют главную роль. Определенное значение имеют анатомо-физиологические особенности отростка, перенесенные ребенком инфекционные и соматические заболевания, нервно-сосудистые факторы.

Клиническая картина острого аппендицита у детей имеет специфические особенности, зависящие от анатомического положения червеобразного от-

49

обычных размеров, при пальпации - мягкий, безболезненный. Перистальтика кишечника не усилена.

Для установления диагноза важен хорошо собранный анамнез. Рентгенологическое обследование брюшной полости неинформативно, но оно позволяет исключить механическую непроходимость, в том числе и инвагинацию кишечника.

Спастическая кишечная непроходимость лечится консервативно с использованием антиспастических препаратов (но-шпа), очистительных клизм. При отсутствии эффекта можно сделать паранефральную, паравертебральную блокаду или перидуральную анестезию. Очень важным является установление причины непроходимости с проведением соответствующего лечения.

ПАТОЛОГИЯ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ

Дивертикулом Меккеля называется необлитерированная часть желточного протока, располагающаяся у стенки подвздошной кишки. Обычно дивертикул имеет широкое основание и отходит от свободного края кишки на расстоянии до 100 см от баугиниевой заслонки. В некоторых случаях верхушка его соединительнотканным тяжем прикреплена к передней брюшной стенке или одной из петель тонкой кишки. Слизистая дивертикула не отличается по своему строению от слизистой тонкой кишки, однако, у некоторых детей имеет место эктопия слизистой желудка или ткани поджелудочной железы. Эти анатомические особенности и являются чаще всего причиной развития острых хирургических заболеваний, обусловленных наличием дивертикула Меккеля. К ним относятся: непроходимость кишечника, пептические язвы и острый дивертикулит.

Кишечная непроходимость может быть обусловлена заворотом петли кишки вокруг припаянного к брюшной стенке или петле кишки дивертикула Меккеля, а также странгуляцией петли этим тяжем. Клиническая картина раз вивающейся непроходимости характеризуется появлением схваткообразных болей в животе, рвоты. Состояние больных быстро и прогрессивно ухудшается, нарастают симптомы интоксикации, увеличивается в размерах живот из-за пе рерастянутых петель кишечника. Живот при пальпации становится резко бо лезненным. На обзорной рентгенограмме брюшной полости определяется большое количество перерастянутых петель кишечника с широкими уровнями жидкости.

Дивертикул Меккеля может быть причиной инвагинации кишечника. Этот вид непроходимости развивается у детей старше года в отличие от обычной инвагинации. Острые приступообразные боли в животе, сопровождающиеся рвотой, появляются внезапно среди полного здоровья. Ребенок ведет себя беспокойно, как и при обычной инвагинации. В кале может появиться кровь со слизью. Для установления диагноза необходимо сделать УЗИ брюшной полости, а также ирригоскопию.

Единственный методо лечения острой кишечной непроходимости, вызванной дивертикулом Меккеля, - операция. "

48

После этого в случае отсутствия эффекта показана операция. В настоящее время в клиниках, оснащенных лапароскопической техникой, этому больному при отсутствии противопоказаний (резко вздутый живот) следует произвести лапа-роскопию и ликвидацию непроходимости. Если нет возможности произвести лапароскопию, больному следует сделать лапаротомию и устранение непроходимости.

Лечение ранней вторичной послеоперационной непроходимости проводится аналогично. Отсутствие эффекта от консервативного лечения в течение 5-6 часов - показание к операции.

Тактика при поздней послеоперационной непроходимости зависит от времени поступления больного в стационар после начала заболевания. Если с момента заболевания прошло менее 12 часов и состояние больного удовлетворительное, следует начать предоперационную подготовку с проведения консервативных мероприятий. При положительном эффекте экстренная операция такому больному не проводится, отсутствие эффекта является показанием к лапа-ротомии или лапароскопическому вмешательству.

Больные, оперированные ранее по поводу спаечной непроходимости и поступившие повторно, всегда подлежат оперативному лечению в экстренном или плановом (в случае получения эффекта от консервативных мероприятий) порядке. Последнее следует считать методом выбора. Наилучшим способом является лапароскопическое разделение всех спаек. Этой методике следует отдавать предпочтение по сравнению с обычной лапаротомией, так как она является фактором профилактики спаечного процесса.

Одна из причин странгуляционной непроходимости кишечника у детей -ущемленные грыжи различных локализаций: наружные и внутренние. Непроходимость кишечника развивается при ущемлении петли кишки. Наибольшие трудности для диагностики представляют внутренние ущемленные грыжи.

При ущемлении наружных грыж (паховых, бедренных, пупочных) клиническая картина бывает типичной и диагноз поставить несложно. Но если больной с ущемленной грыжей поступает поздно (2-3 сутки от начала заболевания), то на первый план у него выходит клиническая картина механической непроходимости кишечника. Состояние его бывает тяжелым, интоксикация резко выражена, температура тела повышена. Рвота частая, в рвотных массах примесь желчи и кишечного содержимого. Тахикардия. Живот вздут и болезнен. На рентгенограмме могут выявляться расширенные петли кишечника с наличием чаш Клойбера.

При внимательном обследовании ребенка должна быть диагностирована ущемленная грыжа брюшной стенки и произведена операция.

Ущемление петли кишки при внутренних грыжах диагностируется во время операции, производимой по поводу непроходимости кишечника.

Обтурационная непроходимость - это непроходимость/ обусловленная сужением или закупоркой просвета кишки без существенного нарушения брыжеечного и кишечного кровообращения. При обтурациях питание кишки страдает мало. Приводящий отрезок кишки, расположенный выше препятствия, переполняется содержимым вследствие поступления из вышележащих отделов и

41

гиперсекреции. Мышечный слой стенки приводящего отрезка кишки гипертрофируется и значительно утолщается. Отводящий отрезок кишки не изменяется и находится в спавшемся состоянии.

Обтурационная непроходимость у детей развивается обычно постепенно, протекает медленно, в форме относительной непроходимости, иногда в течение недель и даже месяцев, поэтому ее относят к хронической непроходимости. Причинами ее могут быть копростаз, аскаридоз, опухоли, инфильтраты, рубцы. Обтурационная непроходимость проявляется приступами схваткообразных болей, сменяющимися периодами затишья. Боли имеют постоянную локализацию, продолжаются недолго и сопровождаются видимой на глаз перистальтикой, волны перистальтики идут в одном направлении к месту препятствия, где и прекращаются. Живот асимметричен из-за раздутого приводящего отрезка кишки.

При аускультации слышна усиленная перистальтика. Определяется шум плеска. Полной задержки газов и кала нет, но больного беспокоит запор. При полной закупорке просвета кишки присоединяется рвота. Она появляется тем раньше, чем выше расположено препятствие. По мере развития сужения болевые периоды удлиняются, а промежутки между ними становятся короче. Болезнь ведет к истощению и часто заканчивается полной непроходимостью.

Иногда Обтурационная непроходимость кишечника протекает остро: при закупорке просвета кишки аскаридами. Появляется рвота, которая позже становится каловой, задержка стула и газов. Пульс частый и малый, АД падает, общее состояние резко ухудшается, черты лица заостряются. Такому больному показана срочная операция после кратковременной подготовки. Лечение всех видов обтурационной непроходимости оперативное. Объем операции зависит от выявленной во* время лапаротомии патологии.

Инвагинация кишечника - это внедрение одного отдела кишки в просвет другого (выше или ниже расположенного). Чаще всего происходит инвагинация проксимального участка кишки в дистальный. В области инвагината имеется три кишечных цилиндра. Место перехода внутреннего цилиндра в средний называют «головкой».

Инвагинация, как один из видов механической непроходимости кишечника, чаще всего встречается у детей грудного возраста от 4 до 12 месяцев. Это, по мнению многих хирургов, связано с дискоординацией сокращений продольных и циркулярных мышц стенки кишки в связи с недостаточной зрелостью ферментативного аппарата. Провоцирующим же моментом'является изменение пищевого режима: введение прикорма, смена питания. Определенную роль играют и такие заболевания как респираторная инфекция, энтериты, колиты.

Органическими причинами инвагинации могут быть полипы, Меккелев дивертикул, недостаточность илеоцекальной заслонки, стенозы и др. Они встречаются сравнительно редко (2-3% случаев) и у детей старшего возраста.

Классификация инвагинаций:

- тонкокишечная - внедрение тонкой кишки в тонкую;

- подвздошно-ободочная - внедрение, подвздошной кишки в подвздошную, а затем - в ободочную;

42

перистальтические шумы. Дыхание больного становится учащенным и поверхностным, отмечается тахикардия. Артериальное давление может быть несколько повышенным. При лабораторном исследовании выявляется повышенный ге-матокрит, снижается натрий, хлориды и калий сыворотки крови, уменьшается ОЦК.

Третья стадия пареза кишечника характеризуется очень тяжелым состоянием больных. Дети безучастны или возбуждены, постоянно просят пить. Язык обложен бурым налетом, сухой. Черты лица заострены. Беспокоит многократная рвота кишечным содержимым. Живот резко вздут. Через переднюю брюшную стенку контурируются расширенные газами петли кишечника, перистальтика не прослушивается. При перкуссии выявляется жидкость в отлогих местах брюшной полости, болезненность по всему животу. Отхождения газов и стула нет.

Нарушается гемодинамика: усиливается тахикардия, снижается артериальное давление, развивается олигурия.

При лабораторном обследовании, кроме изменений, характерных для второй стадии пареза кишечника, выявляется метаболический ацидоз, снижение ОЦК до 40%.

Вторая и третья стадии паралитической непроходимости кишечника наблюдаются у детей, оперированных по поводу перитонита или при развившемся после операции перитоните, а также при тяжелых токсикозах различной этиологии.

Лечение паралитической кишечной непроходимости по данным Г.А. Баи-рова и Д.И. Парнес должно состоять из трех групп мероприятий:

1. Пассивная эвакуация застойного содержимого из желудка по зонду, декомпрессия кишечника через гастро-, энтеро-, цекостому или ретроградная интубация кишечника введением зонда через прямую кишку.

2. Усиление моторики кишечника путем воздействия на его нервно-мышечный аппарат. С этой целью внутривенно вводится гипертонический раствор хлорида натрия в возрастной дозе, через 30-40 минут делается сифонная клизма. Вводятся ингибиторы холинэстеразы, активаторы гладкой мускулатуры кишки.

3. Улучшение регионарного кровотока, прерывание потока патологических импульсов для создания лучших условий восстановления функции кишечника. Это может быть достигнуто различными видами блокад: паранефральной, пресакральной, продленной перидуральной. Объем лечебных мероприятий зависит от стадии пареза, длительности заболевания, причины пареза.

Спастическая непроходимость кишечника у детей встречается значи-.тельно реже, чем паралитическая. Причинами ее могут быть глистная инвазия и отравление свинцом.

Характерными для данного вида непроходимости являются сильные схваткообразные боли в животе. Иногда наблюдается рвота. При осмотре больного может быть выявлена бледность кожных покровов. Живот симметричный,

47

Операция производится после кратковременной предоперационной подготовки. Объем ее зависит от состояния инвагинированного участка кишки. Если после дезинвагинации он жизнеспособен, то на этом операция заканчивается. В сомнительных случаях производится согревание дезинвагинироианной петли кишки влажными теплыми салфетками до восстановления пульсации сосудов брыжейки и нормального цвета кишечной стенки. В тех случаях, когда э того добиться не удалось, производится резекция измененного участка кишки в пределах здоровых тканей с наложением межкишечного анастомоза. При наличии у ребенка перитонита целесообразнее после резекции измененной кишки вывести концевую илеостому. Спустя 2-3 месяца она должна быть закрыта.

Динамическая (функциональная) непроходимость кишечника бывает паралитической и спастической.

Паралитическая непроходимость характеризуется парезом кишечника с отсутствием его перистальтики. Этот вид непроходимости может развиваться после операций на органах брюшной полости, при пневмониях, плевритах, травмах грудной клетки, воспалительных процессах в брюшной полости (перитонит) и забрюшинном пространстве, травмах спинного мозга.

Парез кишечника - рефлекторная защитная реакция, которая развивается в ответ на механическое, бактериальное или химическое раздражение брюшины и нервов, иннервирующих органы брюшной полости и брюшную стенку (висцеро-моторные рефлексы). У всех детей с парезом кишечника наблюдается скопление жидкости и газов в просвете кишок.

Вследствие этого повышается внутрикишечное давление, что приподит к нарушению микроциркуляции в стенке кишки, уменьшению емкости сосудистого русла прежде всего в области слизистой оболочки, развитию венозного застоя и циркуляторной гипоксии. Нарушается функция внутрикишечных нервных сплетений и ганглиев. Потери в просвет кишки жидкости, электролитов, белков, нарушение процесса всасывания приводят к снижению объема циркулирующей крови (ОЦК). Одновременно повышается проницаемость кишечной стенки для жидкости и микрофлоры, количество которой в просвете кишки резко увеличивается. Может произойти инфицирование брюшной полости.

Интоксикация, повышение внутрикишечного давления с нарушением ге-модинамики, обезвоживание, гипоксия, бактериемия - вот основные механизмы развития паралитической непроходимости кишечника.

Выделяют три стадии пареза. Первая стадия может наблюдаться после любой операции на органах брюшной полости. Состояние больного, как правило, бывает удовлетворительным. Живот незначительно вздут, мягкий. При ау-скультации прослушиваются редкие перистальтические шумы. Иногда бывает рвота желудочным содержимым с примесью желчи.

При второй стадии общее состояние больного заметно ухудшается. Ребенок становится беспокойным, жалуется на боли в животе. Рвота носит повторный характер, в рвотных массах - дуоденальное содержимое. Газы не отходят, стул отсутствует. Живот увеличивается в объеме, болезненный при пальпации. Перкуторно определяется тимпанит. Аускультативно - единичные

46

- слепо-ободочная - внедрение купола слепой кишки в ободочную;

- толстокишечная - внедрение толстой кишки в толстую в любом ее отделе;

- редко встречающиеся - ретроградная инвагинация, множественная. Клиническая картина характеризуется приступообразными болями, рвотой, нарушением проходимости кишечника, выделением крови из анального отверстия и наличием инвагината.

Заболевание начинается внезапно у здорового до этого ребенка и проявляется выраженным беспокойством, плачем, отказом от еды. Кожные покровы во время приступа беспокойства становятся бледными, иногда покрыты холодным потом. Ребенок сучит ножками, не находит себе места. Беспокойство продолжается в течение 3-7 минут, а затем внезапно прекращается и поведение ребенка становится обычным. Через непродолжительный промежуток времени (10-15 минут) снова все повторяется. Может появиться рвота желудочным содержимым. В дальнейшем промежутки между приступами беспокойства удлиняются, но состояние ребенка прогрессивно ухудшается. Он становится безучастным к окружающему, вялым, адинамичным, отказывается от еды.

При гибели ущемленной кишки приступообразный характер болей исчезает, боли становятся постоянными, появляются признаки перитонита.

Беспокойное поведение ребенка обусловлено болью, возникающей вследствие сдавления и натяжения брыжейки инвагинированной кишки. Приступообразный характер болей связан с волнами перистальтики кишечника.

Рвота в начале заболевания носит рефлекторный характер, а затем обусловлена развивающейся непроходимостью кишечника.

В течение нескольких часов от начала заболевания у ребенка может быть самостоятельный стул без патологических примесей. Позднее из прямой кишки начинает выделяться темная кровь со слизью. Обусловлено это выраженным нарушением кровообращения в инвагинированном участке кишки из-за сдавливания сосудов брыжейки.

Страдает венозный отток при сохраненном артериальном притоке, что приводит к пропотеванию крови в просвет кишки. Кровянистые выделения появляются не ранее 6 часов от начала заболевания. У некоторых детей этот признак инвагинации может отсутствовать в связи с преобладанием явлений обту-рации, а не странгуляции.

Диагноз инвагинации кишечника ставится на основании анамнеза заболевания, данных осмотра и вспомогательных методов обследования.

Анамнестические данные при инвагинации кишечника в большинстве случаев бывают типичными. Они позволяют заподозрить это заболевание. Объективные данные, выявляемые при обследовании ребенка, зависят от срока с момента заболевания.

Так, в первые часы общее состояние оценивается как среднетяжелое. Кожные покровы и слизистые могут быть обычной окраски или слегка бледноватыми. Язык слегка обложен белым налетом, влажный. Температура тела не повышена. Пульс 100-120 ударов в 1 минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. Живот не вздут, имеет обычную форму. Передняя брюшная

43

стенка участвует в дыхании. При пальпации живот мягкий, безболезненный, но по ходу правого фланга ободочной кишки может быть обнаружено продолговатой формы мягко эластической консистенции опухолевидное образование.

Его местоположение зависит от видагинвагинации и срока заболевания. В ранние сроки оно выявляется справа от пупка или в правом подреберье, в более поздние - в эпигастральной области или области селезеночного угла ободочной кишки. Одновременно с этим обнаруживается отсутствие слепой кишки в правой подвздошной области в связи с ее внедрением в просвет восходящей.

Все эти объективные данные должны быть выявлены врачом, который первым обследует больного. После этого ребенок должен быть доставлен в приемный покой хирургического стационара, где продолжится его дальнейшее обследование. Обязательно пальцевое исследование прямой кишки, с помощью которого определяется состояние тонуса сфинктера и ампулы, а также наличие или отсутствие кровянистых выделений в просвете кишки. Больному может быть произведена обзорная .рентгенография брюшной полости, но в первые часы заболевания она мало информативна.

Спустя более 12 часов с момента заболевания у ряда детей клиническая картина меняется, они меньше беспокоятся, становятся апатичными, адинамич-ными. Появляются признаки интоксикации с повышением температуры тела, учащением пульса, отсутствием перистальтики кишечника, вздутием живота, нарастанием признаков непроходимости и перитонита. В этот период на обзорной рентгенограмме брюшной полости определяется большое количество чаш Клойбера. При пальйевом исследовании прямой кишки выявляется расслабление анальных сфинктеров, пустая ампула и кровянистые выделения из анального отверстия. „

Для окончательного установления диагноза необходимо рентгенологическое исследование толстой кишки с применением контрастного вещества Им может быть воздух или взвесь бария. Обследование больного должно проводиться в рентгеновском кабинете. Ребенок укладывается в горизонтальном положении на стол рентгеновского аппарата. С помощью зонда из желудка удаляется содержимое и больному дается масочный ингаляционный наркоз.

При использовании в качестве контрастного вещества воздуха последний с помощью баллона Ричардсона по катетеру медленно вводится в толстую кишку до получения давления в ней 40-50 мм рт. ст. Этим достигается заполнение кишки до головки инвагината, который определяется в виде гомогенной тени. Воздух располагается и по бокам от инвагината, образуя фигуру полулуния, «двузубца», «клешни рака». Предлагаются и другие названия данной рентгенологической картины.

В ряде клиник, в том числе и белорусском детском хирургическом центре, в качестве контрастного вещества применяется бариевая взвесь. Она готовится на 1% водном растворе поваренной соли в соотношении барий/раствор 1:4. В прямую кишку заводится дистальный конец резиновой трубки, соединенной с кружкой Эсмарха, в которой находится взвесь бария. Удержание бария в кишке осуществляется сдавлением ягодиц вокруг трубки. Кружка Эсмарха устанавливается на высоте 70 см над уровнем трохоскопа, после чего взвесь

44

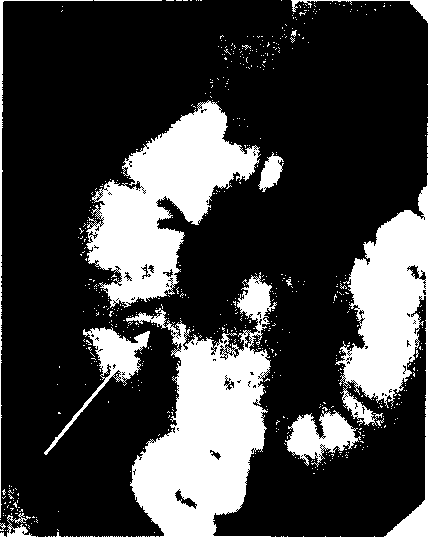

бария вводится в просвет кийки. Давление в кишке при таком положении кружки соответствует 80 см водного столба. ТТри наличии у ребенка инвагината контрастное вещество у головки его задерживается, образовав дефект наполнения в виде полулуния в том или ином отделе ободочной кишки. Эта картина должна быть зафиксирована на рентгенограмме (рис.14).

После этого решается вопрос о методе дезинваги-нации.

Если с момента инвагинации прошло не более 12 часов, по мнению многих детских хирургов, целесооб-р'азно произвести консервативную дезинвагинацию. При аэродинамическом методе расправления воздух в толстую кишку вводится баллоном "Ричардсона толчкообразно с повышением давления от 60 да 120 мм рт. ст. Расправление инвагината достигается в 19-90 % случаев.

Рис. 14. Илеоцекальная инвагинация. Рентгенограмма.

Консервативная дезип-вагинация бариевой взвесью производится путем повышения* гидростатическо! о давления в кишке, которое создается подъемом кружки Эсмарха на высоту до 100 см. Дезинвагинация происходит у 60-90% больных. В детском хирургическом центре разработан новый способ консервативного лечения инвагинации кишечника (Левин М.Д., Овчаренко В.А.), основанный на определении прочности стенки толстой кишки путем измерения, ширины ее левой половины до начала контрастирования селезеночного угла. При отсутствии расширения кишки (нормальный тонус) даже при значительно большем чем 12 часов сроке с момента заболевания производились попытки дезин-вагинации с созданием давления в кишке до 120 см водного столба. Эта методика оказалась эффективной в 91% случаев в сроки заболевания от 3 до 59 часов.

Показаниями к оперативному лечению инвагинации кишечника являются, нерасправление инвагинации в сроке заболевания до 12 часов; поздние сроки поступления со снижением тонуса толстой кишки; нерасправление инвагинации при нормальном тонусе кишки.

45