- •88 . Допущено Министерством образования Республики Беларусь

- •Литература

- •Введение

- •Атрезия пищевода

- •Выпадение прямой кишки

- •Гастроэзофагеальный рефлюкс

- •Полипы толстого кишечника

- •Вторичный мегаколон

- •Функциональный мегаколон

- •Врожденный пилоростеноз

- •Гипоганглиоз

- •Морфогистохимический метод диагностики

- •Ампициллин или оксациллин - 300 тыс. Ед

- •1. По локализации: _ 3.

- •2. По характеру: 4.

- •Классификация инородных тел

- •Диагностика

- •Клиническая картина

- •Мегаколон у детей

- •Приобретенная непроходимость кишечника

- •Патофизиология непроходимости

- •Симптомы непроходимости кишечника

- •Объективное обследование

- •Острый аппендицит у детей

Мегаколон у детей

Мегаколон - это увеличение всей или части толстой кишки, сопровождающееся хроническими запорами. Причины хронических запоров могут быть разными, но патогенетически всегда прослеживается несоответствие между пропускной способностью дистального отдела толстой кишки и функцией выше расположенных ее сегментов. Расширение просвета толстой кишки (мегако-лон) развивается, как правило, вторично и степень его зависит от этого несоответствия.

До настоящего времени нет единой классификации болезней, сопровождающихся развитием мегаколон. Существует и различная терминология этого

59

Z-образный швы. В случае окутывания отростка сальником последний резецируется. При выраженном воспалении стенки слепой кишки погружение культи может производиться отдельными узловыми швами атравматической иглой. Если это невозможно, можно применить лигатурный метод обработки культи отростка, перевязав ее шелковой нитью. После этого производится туалет брюшной полости. Метод выбора - интраоперационное промывание ее раствором фурациллина (1:5000) или изотоническим раствором.

Техника промывания. В стерильную кружку Эсмарха, закрепленную на штативе, наливается подогретый раствор. После этого свободный конец трубки через операционную рану поочередно заводится в одну из областей брюшной полости (левое, затем правое поддиафрагмальное пространство, левый и правый боковой канал, подпеченочное пространство, полость малого таза) и вливается в нее стерильный раствор из кружки до вытекания из раны. Раствор этот удаляется с помощью электроотсоса. Затем промывается другая область, третья и так далее до получения чистого раствора. Используется на промывание брюшной полости такое количество раствора, которое позволяет полностью удалить весь гной (иногда - до 10-12 литров).

В тех случаях, когда операция производится в токсической или терминальной фазе перитонита с выраженным парезом кишечника, лучшим доступом является срединная лапаротомия. Она позволяет произвести санацию брюшной полости и декомпрессию кишечника анте- и ретроградным способами с оставлением зондов до восстановления перистальтики.

Если ребенку, оперированному по поводу аппендикулярного перитонита, производится повторная релапаротомия (релапаротомия II) и при этом выявляются резко отечные стенки петель кишечника, несмотря на имевшуюся ранее интубацию, то единственно правильным методом, могущим позволить спасти больного, является наложение энтеростомы. Содержимое кишки следует удалить по трубке, введенной в просвет ее через энтеростому. После проведенного лаважа брюшной полости рана брюшной стенки ушивается. Мы отрицательно относимся к лапаростомии, считая, что брюшная полость должна быть всегда ушита.

В работе хирурга встречаются трудности при диагностике и выборе лечебной тактики у детей с ограниченным перитонитом. Ограниченный перитонит - это процесс, изолированный от брюшной полости органами, спайками, складками брюшины. При этом образуется воспалительный конгломерат, в состав которого входит первичный очаг, скопление гноя или секвестрированных тканей.

По данным С.Л. Либова (1983) ограниченные перитониты - в половине случаев операционные находки. Наличие абсцесса обычно выявляется при попытках разделить инфильтрат или по выявлению гнойного выпота в брюшной полости, если произошел прорыв абсцесса до оперативного вмешательства.

. Какая же должна применяться тактика при ограниченном перитоните? Тактика зависит от того, имеется ли у больного, инфильтрат или абсцесс.

В ранние стадии ограниченного перитонита очень трудно отличить инфильтрат от абсцесса. Поэтому более правильным является оперативное вме-

58

Наличие у новорожденного острой врожденной непроходимости кишечника является показанием к операции. Ей должна предшествовать предоперационная подготовка, объем и характер которой зависит от вида непроходимости, тяжести состояния ребенка, наличия или отсутствия осложнений и сочетанных аномалий. Проводится предоперационная подготовка в соответствии с принципами неона-тальной интенсивной терапии. Особое внимание обращается на согревание ребенка, декомпрессию желудка назогастральным зондом, коррекцию потерей жидкости и электролитов.

Рис. 10. Свободный газ в брюшной полости. Рентгенограмма.

Оперативное лечение должно проводиться с соблюдением общих принципов вмешательства: радикальность, шажение органов и тканей, быстрота выполнения.

Лучшим видом обезболивания является эндотрахеальный наркоз с мио-релаксантами.

Рациональными доступами следует считать поперечную лапаротомию или парамедианный разрез.

После вскрытия брюшной полости по характеру выпота, вида кишечника определяется характер и локализация места непроходимости. Выпот следует удалять электроотсосом. Производится щадящим образом ревизия брюшной полости и ее органов с целью исключения сочетанных пороков развития.

При атрезиях и стенозах двенадцатиперстной кишки (сосудами, тяжами, кольцевидной поджелудочной железой) операцией выбора следует считать переднюю дуоденоеюностомию с подведением тощей кишки позади поперечной ободочной.

Если при ревизии диагностируется мембрана двенадцатиперстной кишки, производится в месте перехода расширенной части кишки в узкую продольный разрез 1-1,5 см, мембрана иссекается с накладыванием на края слизистой узловых швов. Рана стенки кишки ушивается в косопоперечном направлении.

31

При сдавлении кишки эмбриональными тяжами производится их рассечение.

Наличие у ребенка синдрома Ледда (заворот тонкой кишки вокруг общей брыжейки, высокое расположение слепой кишки с отхождением от последней тяжей брюшины, сдавливающих npoceef двенадцатиперстной кишки) является показанием к операции Ледда: ликвидации заворота, рассечения тяжей, сдавливающих двенадцатиперстную кишку, перемещения слепой кишки в левую половину брюшной полости.

При атрезии и стенозе тощей кишки производится формирование анастомоза конец в конец. Если из-за большой разницы диаметров концов кишки такой анастомоз невозможен, то накладывается анастомоз бок в бок.

Множественные атрезии тонкой кишки ликвидируются накладыванием анастомозов для восстановления непрерывности кишечного тракта.

При мекониальной непроходимости может производиться операция Ми-кулича, заключающаяся во внебрюшинной резекции заполненного меконием участка кишки с образованием двойной илеостомы, которая закрывается обычно через 3-4 недели. Некоторые хирурги производят резекцию участка кишки с меконием и накладывают межкишечный анастомоз.

В последние годы неосложненную мекониальную непроходимость лечат клизмами с гастрографином. Если этим способом она не ликвидируется, то применяются различные виды операций, основной целью которых является создание условий для промывания кишечника физиологическим раствором и ацетилцистеином.

Хроническая и рецидивирующая непроходимость кишечники

Врожденное 'сужение просвета кишечной трубки приводит к развитию хронической непроходимости. Клинические признаки этой патологии могут проявиться в любом возрасте в зависимости от степени стеноза. Длительное время состояние остается компенсированным.

Чаще всего стенозы, сопровождающиеся явлениями хронической непроходимости, локализуются в дистальной части двенадцатиперстной кишки. Они обусловлены наличием мембраны с достаточно широким отверстием, циркулярным стенозом, высоко фиксированной слепой кишкой, кольцевидной поджелудочной железой, врожденными спайками, кистозным удвоением.

Первыми признаками хронической непроходимости двенадцатиперстной кишки являются срыгивание и рвота, которые появляются при развитии декомпенсации выше расположенных участков желудочно-кишечного тракта.

При значительном стенозе срыгивание и рвота могут появиться вскоре после рождения. Менее выраженные сужения в течение длительного премени (до 5 лет) могут не проявляться. Мы оперировали больных с врожденной кишечной непроходимостью в возрасте 11,14 и даже 18 лет.

Частота срыгивания и рвоты при врожденной хронической непроходимости непостоянна, имеются «светлые» промежутки. Связаны они с тем, что больные сознательно питаются жидкой пищей,.при которой рвоты не бывает.

32

го перитонита сопровождается выраженными нарушениями иммунологической реактивности организма.

На основании разобранного нами патогенеза перитонита, а также клинической его картины можно сделать заключение, что немедленная операция у этих больных является ошибкой, которая может привести к тяжелым осложнениям во время анестезии и операции, а также в ближайшем послеоперационном периоде, вплоть до смерти.

Лечение перитонита складывается из трех основных этапов: предоперационной подготовки, оперативного вмешательства и послеоперационного периода.

В задачу предоперационной подготовки входит: уменьшение интоксикации, устранение нарушений гемодинамики, КОС и водно-электролитного обмена, борьба с гипертермией. Инфузионная терапия во время предоперационной подготовки начинается с восполнения гликогенного депо: переливание 10-20% раствора глюкозы. Это тормозит распад эндогенных белков и жиров, что уменьшает образование кетокислот, снижает внепеченочный азот и потерю клетками главного катиона - К. Увеличение гликогенного депо улучшает де-зинтоксикационную функцию печени. В целях лучшей утилизации тканями глюкозы желательно добавлять в трансфузионную жидкость инсулин 1 БД на 2-4 г сухой глюкозы. С целью дезинтоксикации вводят гемодез, реополиглю-кин, р-р Рингера. За время подготовки к операции целесообразно внутривенно ввести 1/2 ЖП.

Кроме растворов необходимо вводить витамины С, В6, В|2, в возрастной дозировке. Одновременно с устранением явлений дегидратации допустимо улучшение выделительной функции почек введением эуфиллина (при высоком АД) или кофеина (при низком АД).

При рвоте, желудочно-кишечных аспирациях целесообразно внутривенное введение электролитов: К, Na, Cl, P, Mg в изотонической концентрации (электролитный раствор). При подозрении на почечную недостаточность не вводить полиионовые растворы, особенно с К. В таких случаях вводятся гипертонические растворы глюкозы с инсулином, белковые препараты и после улучшения диуреза - растворы электролитов. При выраженном ацидозе вводят 4% р-р двууглекислой соды. Для устранения гипергликемии вводят анальгин, амидопирин, физическое охлаждение.

Продолжительность предоперационной подготовки должна быть не более 6 часов (3-4 часа). При тенденции к нормализации t°, основных показателей гемодинамики и дыхания промедление с операцией недопустимо.

Операцию следует производить под интубационным наркозом. Разрезом в правой подвздошной области по Волковичу-Дьяконову вскрывается брюшная полость. Имеющийся выпот берется на посев для определения флоры и чувствительности ее к антибиотикам. Должен делаться и мазок на предметном стекле. Выделяющийся из брюшной полости выпот удаляется с помощью электроотсоса и марлевых салфеток. Аппендэктомия производится типичным или ретроградным способом в зависимости от ситуации. Отросток у основания перевязывается кетгутом и отсекается. Культя его погружается в кисетный и

57

гипергидратацией, в первую очередь такой гидрофильной ткани, как мозг. Возникают судороги.

Гипертермия - результат нарушения корреляции между процессами теплопродукции и теплоотдачи Ряд авторов считает, что эндотоксины и некоторые продукты эндогенного белкового обмена вызывают в клетках разобщение процессов окисления и сопряженного фосфолирования, тем самым, увеличивая выделение тепла в ходе тканевого обмена. Таким образом, повышение теплопродукции происходит не столько из-за общего повышения обмена веществ, сколько в связи с уменьшением кумуляции энергии. Одновременно с повышением теплопродукции уменьшается теплоотдача в связи с нарушением периферического кровообращения и дегидратацией.

Итак, при перитоните наблюдаются следующие сдвиги: нарушение обмена веществ, водно-солевого баланса, изменение объема циркуляции, снижение почечной фильтрации, судороги, гипертермия.

При тяжелом перитоните эги нарушения можно рассматривать как пери-тонеальный шок многокомпонентного патогенеза. Большинство указанных нарушений отражаются в клинической симптоматике. Однако необходимо отметить, что у детей до 3 лет защитные механизмы быстро переходят в патологические и общие клинические симптомы превалируют над местными.

Основные симптомы перитонита отражают нарушение периферической микроциркуляции - бледность кожи и слизистых оболочек, мраморный рисунок кожи, симптом «бледного пятна», кожа холодная влажная с серым оттенком.

Отмечается одышка, дыхание поверхностное. В поведении ребенка наступают изменений - появляется вялость, адинамия, в некоторых случаях заторможенность, особенно при гипертермии, бред. Гипертермия достигает высоких цифр (39-40°С), плохо поддается медикаментозной терапии. Нарушение гемодинамики выражается в тахикардии, снижении АД и ЦВД на почве гипо-волемии.

При осмотре живота у детей старшего возраста обнаруживается выраженное распространенное мышечное напряжение (доскообразный живот). У детей младшего возраста рано развивается парез кишечника, перистальтические шумы не выслушиваются Ярко выражено раздражение брюшины. При ректальном исследовании отмечают нависание свода и резкую болезненность.

Для определения тяжести состояния больного и фазы перитонита обязательно надо выполнить ряд лабораторных и функциональных исследований Определение показателей Hb, Ht, содержание К' и Na в плазме и эритроцитах отражает степень водно-электролитных нарушений Подсчет ЧСС, измерение АД и ЦВД выявляют нарушения гемодинамики. О выраженности метаболических нарушений можно судить по показателям КОС. Появление алкалоза, связанное, как правило, со значительной гипокалиемией, считается прогностически неблагоприятным.

О реактивности организма можно судит> по показателям лейкоцитоза, ЛИИ по Кальф-Калифу, отражающему степень интоксикации. Течение разлито-

Рвотные массы при этом виде непроходимости состоят из содержимого желудка и желчи Иногда бывает рвота «фонтаном». Стул обычно нормальный

.Лети с более ранними проявлениями симптомов хронической непроходимости могут несколько отставать в физическом развитии У них наблюдается нарушение водно-электролитного обмена. Иногда имеют место аспирационные пневмонии. При обследовании больных определяется некоторое вздутие в эпк-гастральной области, видна перистальтика желудка

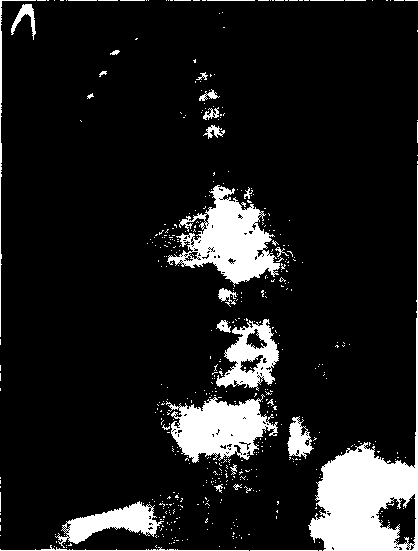

Уточняется диагноз с помощью рентгенологического исследования, которое начинается с обзорной рентгенограммы брюшной полости (рис 11)

На рентгенограмме видно два больших горизон тальных уровня жидкости Желудок может быть на столько увеличенным, что его дно располагается в малом та зу. Контрастное вещество свободно перемещается ил желудка в двенадцатиперст ную кишку и обратно Незна чительное количество контра ста эвакуируется в тонкую кишку, а большая часть его задерживается в двенадцати перстной более 12-24 часов

Для уточнения анатомической причины стеноза необходимо произвести ирри-госкопию, при которой определяется место положения слепой кишки

Хроническую непроходимость дифференцируют со Рис. 11 Резко увеличенный желудок и две- стенозом привратника, кар-надцатнперстная кишка. 2 горизонтальных диостенозом » кардиоспаз-

уровня жидкости. Рентгенограмма. МОМ> а также со Рвотой HeBP0'

патического характера

Лечение хронической непроходимости оперативное. Характер операции зависит от вида выявленной патологии Взрослые хирурги нередко производят резекцию желудка, что является непатогенетической операцией Главная цель операции - устранить причину непроходимости.

56

33

Хроническая врожденная рецидивирующая непроходимость во шикает при врожденных сужениях тонкой и толстой кишки, нарушениями поворота «средней» кишки, ущемленных внутрибрюшинных грыжах, неполном обратном развитии желточного протока, синдроме Ледда.

Клиническая картина характеризуется периодически возникающими приступами болей в животе, рвотой, вздутием живота, усиленной перистальтикой кишечника. Дети могут отставать в физическом развитии.

Живот вздут и асимметричен, контурируются петли кишечника, определяется видимая перистальтика, перкуторно - тимпанит.

На обзорной рентгенограмме видно большое количество горизотальных уровней жидкости в раздутых петлях кишечника. Лечение рецидивирующей непроходимости оперативное. Чаще всего операция производится по экстрен ным показаниям. После ликвидации причины непроходимости наступает вы здоровление. '