10. Фундаменты мелкого заложения подразделяются на ленточные под несущие и самонесущие стены; ленточные под ряд колонн; столбчатые под стены; отдельные под колонны, а в комбинации с фундаментными балками - и под стены; сплошные в виде плоских или ребристых плит (под всем сооружением или его частью); массивные (под всем сооружением). Такие фундаменты обычно выполняют ступенчатыми, с уширением книзу. Верхняя поверхность фундамента, отделяющая его от вышележащей части здания (сооружения), называется обрезом, а нижняя, опирающаяся на грунт основания, - подошвой. Расстояние от обреза до подошвы называется высотой фундамента, расстояние от планировочной отметки поверхности земли до подошвы - глубиной заложения фундамента. В отдельных фундаментах в их верхней части (называемой подколонником) устраивается углубление (стакан) для установки колонн.

Выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент, а также производственными возможностями строительной организации. Глубина заложения фундамента зданий и сооружений устанавливается в зависимости от свойств и характера напластований грунтов, уровня грунтовых вод (с учётом его колебаний в процессе строительства и эксплуатации сооружения), величины и характера действующих на основание нагрузок, глубины заложения подземных коммуникаций и фундаментов под машины и оборудование, климатических особенностей района строительства (глубины сезонного промерзания и т.п.). Принятая глубина заложения фундамента должна быть достаточной для обеспечения устойчивости основания и исключения возможности пучения грунта (при его промерзании) и осадки (при оттаивании). В непучинистых грунтах при залегании уровня грунтовых вод на значительном расстоянии от поверхности земли допускается закладывать подошву фундамента выше глубины промерзания грунта. Размеры подошвы фундамента определяют, исходя из условия, чтобы среднее давление на основание не превышало расчётного давления, величина которого зависит от вида и свойств грунта, глубины заложения фундамента, конструктивных особенностей сооружения. При назначении размеров подошвы фундамента учитывают предельные величины вертикальных деформаций (осадки, подъёмы), при которых ещё обеспечивается необходимая прочность надфундаментных конструкций и соответствие здания (сооружения) технологическим или архитектурным требованиям. При действии значительных горизонтальных нагрузок (в т. ч. сейсмических), а также в случае водонасыщенных глинистых и заторфованных грунтов должна быть обеспечена, кроме того, устойчивость основания.

Расчёт конструкции фундамента зданий и сооружений производится по прочности и по величине раскрытия трещин. Фундаменты мелкого заложения обычно устраиваются монолитными - из каменных материалов, бутобетона, бетона и железобетона. Ленточные, отдельные (под колонны), сплошные и массивные фундаменты, как правило, выполняются из железобетона. Материалы, применяемые для устройства фундамента зданий и сооружений, должны обладать необходимой водо- и морозостойкостью.

Фундаменты зданий с подвалами при высоком уровне грунтовых вод должны иметь гидроизоляцию, исключающую возможность затопления подвалов. Для защиты фундамента зданий и сооружений от действия агрессивных грунтовых вод применяют плотный бетон со специальными добавками, а также обмазочную, оклеечную и др. виды гидроизоляции.

Фундаменты мелкого заложения обычно возводятся в котлованах или траншеях. Получает распространение метод вытрамбовывания котлованов (под отдельные фундаменты) или траншей (под ленточные фундаменты) с помощью трамбующих машин. В этом случае исключаются земляные работы и обеспечивается дополнительное уплотнение грунта основания.

11. Фундаменты мелкого заложения – особенности и виды

Заложение фундамента – важная часть любого строительства, без которой не обходится ни одно построение. К этому процессу стоит подойти со всей ответственностью, ведь фундамент в прямом смысле слова является основой дома, и от качества его заложения зависит все строение. Существует много различий в процессе заложения, различающиеся как по форме, так и по используемым материалам. Рассмотрим фундаменты мелкого заложения, отличающиеся некоторыми конструктивными особенностями от обычного процесса.

В этом виде фундаментов учитывается глубина заложения и придается большое значение конструкции всего дома. Кроме того, процесс будет зависеть от видов грунта. Поэтому, при выборе вида фундамента, нужно определиться с проектом дома, и тем, сколько этажей будет намечено, будет ли иметь место цокольный этаж или подвальное помещение, и еще другие факторы, так или иначе влияющие на конкретный выбор.

Фундаменты мелкого заложения специально разработаны для экономии лишних трудовых ресурсов. При таком заложении не требуется глубокая укладка, как при свайном фундаменте, не нужны огромные траты денежных средств, как при ленточном фундаменте.

Сферой применения фундамента с мелким заложением являются малоэтажные строения, заложения для устранения вспучивания грунтов, которые возникают в основном в холодных климатических зонах.

Внешний вид такого фундамента очень похож на обычные фундаменты, но отличия в глубине заложения есть. Глубина расположения подошвы фундамента 30-70 см, что меньше классических видов заложения. С внешней стороны подошвы расположена вертикальная изоляция, а для регионов с суровым климатом такая изоляция ставится в горизонтальном положении относительно подошвы, в виде «крыльев».

Технология заложения мелкого фундамента подразделяется на:

возводимые,

монолитные,

комбинированные,

и сборные.

Составляющие компоненты фундамента могут быть разными материалами:

камнем,

деревом,

бетоном,

и железобетоном.

Особенности фундаментов с мелким заложением заключается в первую очередь в экономии всех видов ресурсов. Не нужно рыть глубоких ям и траншей, не требуется использование толстой подошвы, состоящей из гальки и щебня. Экономится при этом и бетон. Так по сравнению с ленточным фундаментом, экономия составляет 60-80%. А трудозатраты и общая стоимость уменьшаются примерно в 2 раза.

Малое заглубление означает и то, что фундамент находится в слоях почвы, замерзающих зимой почти полностью, отсюда следует, что его нужно бережно утеплять. Этого добиваются добавлением утеплителей типа пеноплекса.

Фундаменты с мелким заложением хорошо подходят под здания с отсутствием отопления. Но основное применение — это для строительства небольших кирпичных построек или деревянных домов.

12. Устойчивость кранов

Под устойчивостью крана понимается его способность противодействовать опрокидывающим моментам.

Расчет устойчивости крана производится при действии испытательной нагрузки, действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственная устойчивость), внезапном снятии нагрузки и монтаже (демонтаже).

Расчет устойчивости производится в соответствии с нормативными документами, например, РД 22-145-85 «Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания». Соотношение между восстанавливающим и опрокидывающим моментами определяет степень устойчивости крана против опрокидывания. Для разных положений крана значения опрокидывающих и восстанавливающих моментов различны, так как изменяются значения действующих сил, их плечи и положение центра тяжести крана. Устойчивость крана должна быть обеспечена для всех его положений при любых возможных комбинациях нагрузок. К этим нагрузкам для передвижного поворотного крана относятся:

- вес поднимаемого груза;

- инерционные силы при пуске или торможении механизмов крана;

- центробежные силы, возникающие при вращении поворотной части крана;

- сила давления ветра на груз и элементы крана.

Таким образом, различают грузовую устойчивость, то есть способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемыми весом груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния, и собственную устойчивость — способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем (в том числе без груза) и нерабочем состояниях.

Условия проверки грузовой устойчивости (рис. 3.26,а): кран стоит на наклонной местности, подвержен действию ветра (по нормам для рабочего состояния) и поворачивается, одновременно тормозится спускаемый груз; стрела установлена поперек пути (при установке стрелы вдоль пути может одновременно происходить и торможение движущегося крана); на кран действуют вес груза, силы инерции, возникающие при торможении спускаемого груза и движущегося крана, силы инерции от вращения крана, ветровая нагрузка. Расчет устойчивости производится для всех вылетов.

3.26. Схема расчета устойчивости стрелового крана

Условия проверки собственной устойчивости (рис. 3.26, б): кран стоит на наклонной местности, вылет стрелы минимальный; кран подвержен только действию ветра (по нормам для нерабочего состояния). Расчет производится только для минимального вылета. Величина запаса устойчивости характеризуется коэффициентом устойчивости и устанавливается нормативными документами.

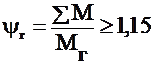

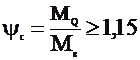

Коэффициентом

грузовой устойчивости называют

отношение момента относительно ребра

опрокидывания, создаваемого весом крана

с учетом дополнительных нагрузок

(ветровая нагрузка, силы инерции,

возникающие при пуске или торможении

механизмов подъема груза, поворота или

передвижения крана) и влияния наибольшего

допускаемого при работе крана уклона,

к моменту, создаваемому рабочим грузом

относительно того же ребра. Этот

коэффициент должен быть не менее 1,15, то

есть:

Ребром опрокидывания является линия, проходящая через точку контакта колеса и рельса, относительно которой кран стремится опрокинуться.

Коэффициентом собственной устойчивости называют отношение момента, создаваемого весом крана, с учетом уклона пути в сторону опрокидывания относительно ребра опрокидывания к моменту, создаваемому ветровой нагрузкой при нерабочем состоянии крана относительно того же ребра опрокидывания. Этот коэффициент также должен быть не менее 1,15.

Для определения числовых значений коэффициентов устойчивости необходимо определить силы, действующие на кран; плечи, на которых действуют эти силы и создаваемые ими моменты. На рис. 3.26, а показан железнодорожный кран в рабочем состоянии и действующие на него силы. Точка О представляет собой ребро опрокидывания, а точка цт — положение центра тяжести крана.

Силы, действующие на кран, и плечи этих сил следующие:

Q —вес крана;

![]() = Qcos — нормальная составляющая веса

крана, действующая на плече (а+в)

относительно ребра опрокидывания;

= Qcos — нормальная составляющая веса

крана, действующая на плече (а+в)

относительно ребра опрокидывания;

![]() —

составляющая веса крана, действующая

параллельно плоскости вращения крана

на плече h2;

—

составляющая веса крана, действующая

параллельно плоскости вращения крана

на плече h2;

![]() —

сила давления ветра, действующая на

плече h1 на подветренную площадь крана

Fk и зависящая от удельного давления

ветра р при рабочем

—

сила давления ветра, действующая на

плече h1 на подветренную площадь крана

Fk и зависящая от удельного давления

ветра р при рабочем

состоянии крана;

W2 = pFг — сила давления ветра на подветренную площадь груза Fг, действующая на плече h3 при ветре рабочего состояния;

Gr — вес наибольшего рабочего груза, действующего на плече (L- в)cos + h3 sin ;

Gит— сила

инерции груза при торможении, действующая

на плече (L-в)cos+ + h3 sin ; величина этой силы

равна:

где tт - время торможения, с;

vоп - скорость опускания груза, м/с, принимаемая как vоп=1,5 vп;

vп - скорость подъема груза, м/с;

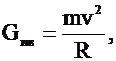

Gив - центробежная сила груза, возникающая при вращении крана и действующая на плече h3 относительно ребра опрокидывания. Величина этой силы:

где

где ;

;

R – радиус вращения груза, м.

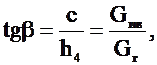

При вращении

крана канат, на котором висит груз, под

действием силы инерции отклонится от

вертикали на угол . Следовательно, радиус

вращения груза превысит вылет крана на

некоторую величину с. Угол отклонения

каната определится из равенства

откуда

следует, что

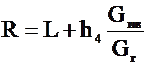

а радиус

вращения груза

Окружная

скорость груза, м/с, составляет:

где n – скорость вращения крана, мин-1.

Теперь легко получить значение силы Gив:

Подставляя

в исходную формулу центробежной силы

полученные выражения легко убедиться,

что:

Суммарный восстанавливающий момент равен сумме моментов, создаваемых силами Q, Gит, Gив, W1 и W2. Опрокидывающий момент создается силой Gг. Тогда коэффициент грузовой устойчивости может быть вычислен по формуле:

Угол наклона принимают равным для башенных строительных кранов примерно 1,5°, для железнодорожных, пневмоколесных, гусеничных, автомобильных и других подобных кранов, работающих без выносных опор, примерно 3°, при работе на выносных опорах — 1,5°.Нормами предусмотрена проверка коэффициента грузовой статической устойчивости, то есть устойчивости крана, находящегося только под воздействием весовых нагрузок (без учета дополнительных сил и уклона площади):

Коэффициент

собственной устойчивости крана

где MQ — момент, создаваемый весом крана с учетом уклона пути в сторону опрокидывания;

Мв — момент ветровой нагрузки при нерабочем состоянии крана относительно ребра опрокидывания.