- •Электротехника

- •Электрические цепи постоянного тока

- •Электрическая цепь и ее элементы

- •Признаки классификации электрических цепей

- •Задачи анализа и расчета электрических цепей

- •1.1.4. Э.Д.С., напряжение, ток и их условные положительные Направления

- •1.1.5. Сопротивление проводников

- •1.1.6. Источники эл. Энергии и схемы их замещения

- •1.1.7. Основные законы электрических цепей.

- •Лекция №2

- •1.1.8. Эл. Энергия и мощность в цепях постоянного тока

- •1.1.9 Простые эл. Цепи с последовательным соединением приемников

- •Расчет схемы рис.1.21

- •1.1.13. Методы расчета электрических цепей постоянного тока а. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа.

- •Б. Метод контурных токов.

- •В. Метод суперпозиции

- •Г. Метод узлового напряжения. Вывод расчетных соотношений.

- •Метод эквивалентного генератора.

- •Последовательность расчета методом эквивалентного генератора.

- •Лекция №3

- •1.1.14. Баланс мощности в цепях постоянного тока.

- •1.1.15.Способы соединения источников электрической энергии.

- •1.1.16. Условие передачи максимальной мощности источника во внешнюю цепь.

- •Лекция №4

- •1.2.1 Основные понятия о синусоидальном переменном токе.

- •2. Процесс заряда конденсатора от источника постоянного напряжения

- •1.2.3. Действующее значение синусоидальных эдс, тока и напряжения.

- •4. Методы описания и представления синусоидального тока, эдс и напряжения

- •1.2.9 Цепь синусоидального тока с реальной катушкой индуктивности

- •1.3.1. Последовательный колебательный контур. Резонанас напряжений.

- •1.4. Трансформаторы.

- •1.4.1 Назначение и принцип действия трансформатора.

- •1.4.2. Холостой ход трансформатора.

- •1.4.3. Нагрузка трансформатора.

- •1.4.4. Схема замещения трансформатора с нагрузкой.

- •1.4.5. Короткое замыкание трансформатора.

- •1.4.6. Внешняя характеристика трансформатора.

- •1.4.7. Потери мощности и кпд трансформатора.

- •2. Основы электроники

- •2.1 Полупроводники. Зонная теория.

- •На рис. 1.1. Представлена схема энергетических зон

- •2. Собственные полупроводниковые приборы.

- •Примесные поупроводники

- •Различают:

- •2.1.2 Электронно - дырочный переход (р - n переход).

- •2.1.2.1 Процессы в p- n переходе при отсутствии внешнего источника.

- •2.1.2.2 Прямое включение p – n перехода.

- •2.1.3 Виды полупроводниковых диодов.

- •Iобр.(Iо) – среднее значение

- •Фотодиоды

- •2.1.4 Транзисторы

- •2.1.4.1 Униполярные (полевые) транзисторы

- •2.1.4.2 Полевые транзисторыс управляющим p-n переходом

- •2.1.4.2 Мдп транзистора

- •2.1.5.2 Устройство и принцип действия транзистора.

- •Ik зависит от iб и не зависит от Uкэ

- •2.1.5.4 Дифференциальные параметры бт

- •2.1.5.5 Предельные параметры бт

- •2.1.5.6 Схема замещения бт с оэ

- •Лекция № 12

- •2.2.1 Усилительный каскад на бт с оэ.

- •2.2.1.1 Динамический режим работы бт.

- •Для определения Ки требуется определить h – параметры

- •2.2.1.2 Усилители кпу

- •Блок схема включения усилителя

- •А. Входные данные усилителя

- •2.2.1.3 Однокаскадные усилители на бт с оэ

- •2.2.2. Обратные связи в усилителе

- •Влияние ос на основные технические показатели усилителя

- •1.Уменьшает к в раз;

- •2. Стабилизирует коэффициент усиления при изменении параметров транзисторов, снижает уровень нелинейных искажений;

- •3. Последовательная оос увеличивает rвх, оос по u уменьшает rвых. Оос нашла преимущественное применение в усилителях

- •2.2.3 Усилители постоянного тока

- •При изменении знака Uвх должен измен. Знак Uвых

- •2 И 3 требование выполняется при работе усилителя в режиме а

- •1 Условие – необходимо отделить полезный сигнал от u питания.

- •1. Упт с одним источником питания

- •Дрейф нуля в упт

- •Борьба:

- •Стабилизация Uпит, стабилизация температуры режима работы, тренировка транзисторов.

- •Использование дифференциальных (балансных) упт.

- •Преобразование усиливаемого напряжения. Дифференциальный упт (балансный)

- •2.2.4 Операционные усилители.

- •Условное обозначение

- •2.2.4.2 Примеры схем на оу:

- •Инвертирующий усилитель

- •7. Дифференцирующий усилитель.

- •2.2.5 Генераторы гармонических колебаний(аг).

- •2 Условие – условие баланса амплитуд

- •3) Аг с кварцевой стабилизацией используют в качестве резонатора пластину кварца

- •Может быть использован как с или l. Можно включить в цепь пос как послед. Колебательный контур.

- •2.2.6 Выпрямители

- •2.2.6.1 Схема однополупериодного однофазного выпрямителя

- •2.2.6.1 Двухполупериодный выпрямитель мостового типа

- •2.2.6.3 Двухполупериодные выпрямители со средней точкой

- •2.2.6.4 Сглаживающие фильтры

- •2.2.6.5 Емкостные фильтры

- •2.2.6.6 Индуктивные фильтры

- •2.2.6.8 Стабилизаторы u и I

- •Промышленностью выпускается в интегральном исполнении -компенсационные стабилизаторы непрерывного действия серии к142

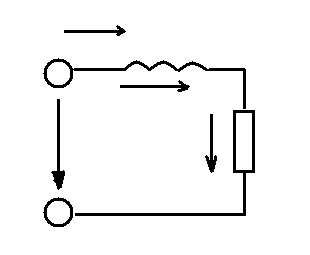

1.2.9 Цепь синусоидального тока с реальной катушкой индуктивности

Рис 1.57 цепь sin тока с реальной катушкой

индуктивности

В реальной цепи активное сопротивление катушки и проводов учтено резистором r ( рис. 1.57)

Пусть ток в цепи изменяется по sin закону

I = IM sin (ωt+ψi)

Согласно второму закону Кирхгофа для мгновенных значений напряжения

U = UL + UR

Переходя к комплексам напряжений, получаем:

Ù = ÙR + ÙL = r Ì + j xL Ì =Ì (r + jx) = Ì Ż

Где

Ż- r

+ jx

комплекс полного сопротивления цепи

Z= - его модуль

- его модуль

L

= arctg

xL/r

- его фаза; Ż = Z

ej

L

показательная форма записи полного

сопротивления.

L

= arctg

xL/r

- его фаза; Ż = Z

ej

L

показательная форма записи полного

сопротивления.

По закону Ома в комплексной форме Ì = Ù / Ż, или для модулей I = U / Z

Получаем где Ù = Ì Ż = I e jψi Z ej L =U e jψu, ψU = ψI + φL ; φL = ψU - ψI

Переходя к мгновенным значениям u =UM sin (ω t+ ψi + φL)

Следовательно в цепи содержащей последовательное соединение L и r, синусоида напряжения на входе в цепи (т.е суммарного напряжения) опережает по фазе синусоиду тока на угол сдвига тока на угол сдвига фаз φL (комплекс суммарного напряжения опережает тока на угол сдвига фаз φL )

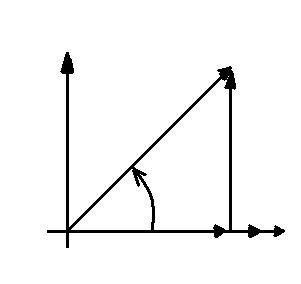

(рис. 1.58)

Рис. 1.58 векторная диаграмма с реальной катушкой индуктивности.

Векторная

диаграмма строится следующим образом:

по оси

в выбранных масштабах откладывают

вектор тока Ì (по условию ψi=0)

совпадающий с ним по фазе вектор

напряжения на резисторе r:

ÙR

=r

Ì

в выбранных масштабах откладывают

вектор тока Ì (по условию ψi=0)

совпадающий с ним по фазе вектор

напряжения на резисторе r:

ÙR

=r

Ì

Из

конца вектора ÙR

параллельно оси

j

вверх в том же масштабе, что и ÙR

откладывают вектор напряжения на

индуктивном элементе L:

ÙR

= j

xL

Ì

j

вверх в том же масштабе, что и ÙR

откладывают вектор напряжения на

индуктивном элементе L:

ÙR

= j

xL

Ì

Из начало координат под углом φL откладывают отрезок, равный модулю суммарного напряжения Ù = Ì Ż т.е строят вектор напряжения Ù.

Его конец должен совпадать с концом вектора ÙL т.к по 2 закону Кирхгофа Ù = ÙR + ÙL

При выполнения условия совпадения конца вектора суммарного напряжения с концом последнего вектора напряжения участка цепи говорят, что многоугольник напряжений, действующих в цепи, замкнут

Tg φL = xL/r или cos φL = r/z

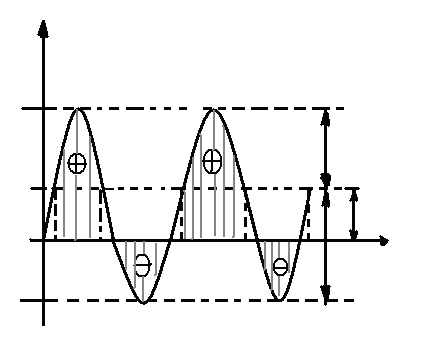

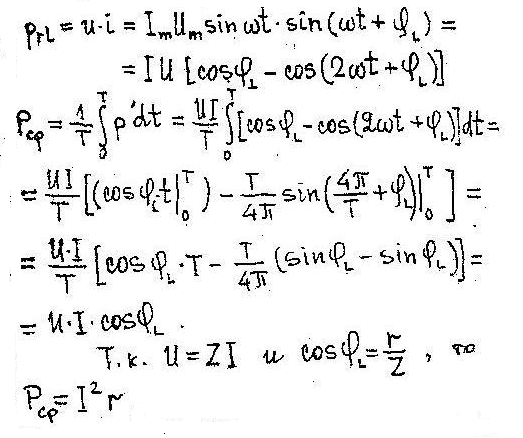

мгновенная мощность при ψi=0 (рис. 1.59)

Рис 1.59 график изменения мгновенной мощности в цепи реальной катушкой индуктивности.

т.е среднее значение мощности в цепи с реальной катушкой индуктивности равно активной мощности ( выделяемой на резисторе r) .

Амплитуда колебания мощности относительно Рср называется полной мощностью цепи, В*А (это наибольшее значениe активной мощности которое может быть получено при данных значениях напряжения и тока):

S = U I [B A]

Pеактивная индуктивная мощность катушки.

QL = XL I2 = UL I

Из векторной диаграммы (рис. 1.58) следует:

Ur = U cosφL

UL=U sinφL

поэтому:

QL= UL I = U I cosφL = S cosφL

P = S cosφL

P = URI = U I cosφL = S cosφL

P2 + Q2 = (U I cosφL)2 + (U I sinφL)2 = (U I)2 = S2

S

=

Еще раз подчеркнем что мощность Р является средней мощностью преобразования электроэнергии в другие виды энергии, а реактивная мощность Q характеризует амплитуду колебаний мощности при обмене энергии между источником и магнитным полем катушки.

Введем понятие коэффициента мощности cosφL = P / S.

Который характеризует соотношение между активной и реактивной (в данном случае – индуктивной ) мощностями, т.е показывает, какую часть полной мощности цепи составляет активная мощность. Представим активную и полную мощности в комплексной форме:

Ŝ = P + jQL = S cosφL + jS sinφL

Перейдем к показательной форме на основании подстановки Эйлера:

Ŝ = S e jφL Ŝ = U I e j (ψu -ψ I) = U e j ψu I e -j ψ I = U I

Следовательно для получение полной мощности в комплексной форме необходимо комплекс напряжения умножить на сопряженный комплекс тока:

Ŝ = U I = U e j ψu I e -j ψ I = S e jφL = P+ j Q

Лекция №7

1.3. Резонанс в цепях sin тока. Колебательный контур.

Рис1.68. К возникновению колебаний в идеальном LC-контуре

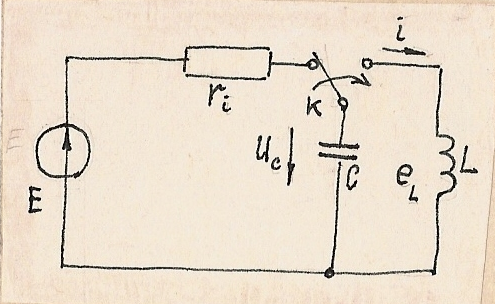

Предположим,

конденсатор С (рис.1.58), подключенный

через ключ К к источнику Е, зарядился

до напряжения U(l)>0.

Энергия запасенного в нем электрического

поля:

![]()

При переключении ключа К к заряженному конденсатору С подключается катушка индуктивности L и образуется замкнутый контур.

Ток

в контуре нарастает постепенно, т.к. его

увеличению противодействует ЭДС

самоиндукции :

![]()

По мере возрастания тока в катушке запасается энергия магнитного поля :

Когда конденсатор разрядится , ток в контуре поддерживает ЭДС самоиндукции до момента, пока энергия запасенного магнитного поля катушки не уменьшится до нуля.

Этот ток заряжает емкость до U(c)<0. описанный процесс повторяется. Замкнутый контур с элементами L и C называется Колебательным.

В идеальном колебательном контуре отсутствуют активные потери, поэтому в нем происходят незатухающие колебания.

В реальном контуре есть активные потери и поэтому возникающие колебания постепенно затухают.

При подключении колебательного контура к источнику гармония. ЭДС в нем при определенных условиях возникают резонансные явления.

Возможны два вида резонанса: при последовательном соединении элементов контура и источника – резонанс напряжений; при параллельном соединении элементов контура и источника – резонанс токов.