- •Механическое движение тела. Понятие материальной точки. Путь и перемещение тела. Система отсчёта. Относительность механического движения.

- •Виды механического движения тела. Понятие скорости. Ускорение.

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Закон Гука в простейшем случае одномерных малых упругих деформаций формула для силы упругости имеет вид:

- •Вопрос 8

- •Виды трения

- •Определение коэффициента трения

- •Коэффициент трения покоя

- •Коэффициент трения скольжения

- •Вопрос 9

- •Импульс тела — это физическая векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость

- •Вопрос 10

- •Механическая работа

- •Абсолютная шкала температур

- •Коэффициент полезного действия тепловых двигателей

- •Эдс индукции

- •Первый закон Кирхгофа.

- •Надо знать !

- •Колебания нитяного маятника

- •Книжная полка

- •Маятник фуко в парижском пантеоне

- •Сделай модель маятника фуко сам !

- •Крутильный маятник

- •Сделай крутильный маятник сам!

- •Знаешь ли ты ?

- •Переменный электрический ток

- •Работа и мощность переменного тока

- •Полосы равного наклона

- •Интерференция от клина. Полосы равной толщины

- •Кольца Ньютона

- •Дифракция на щели [править]

- •Свойства световых лучей. Призматический и дифракционный спектры

Коэффициент полезного действия тепловых двигателей

При устройстве тепловых двигателей важно прежде всего добиться, чтобы как можно большее количество энергии сгораемого топлива превратилось в механическую энергию, иначе говоря, при минимальной затрате топлива получилась максимальная работа. Тогда двигатель будет экономичным. Зная количество теплоты Q1, переданное рабочему телу от нагревателя, и количество теплоты Q1 – Q2, превращенное в механическую энергию, можно оценить степень экономичности этого процесса превращения.

Отношение количества теплоты, превращенной машиной о механическую энергию, к количеству теплоты, полученной от нагревателя, называется коэффициентом полезного действия тепловой машины (к. п. д.).

К. п. д. машины принято обозначать буквой ? (греч. «эта»):

? = (Q1 – Q2) : Q1

Изучая условия получения работе за счёт внутренней энергии пара в паровых машинах, Карнов 1824 г. установил, что коэффициент полезного действия любого реального теплового двигателя не может превышать величины (Т1 – Т2) : T1, где Т1 – абсолютная температура нагреватели, а Т2 – абсолютная температура холодильника. Чем ближе к. п. д. двигателя к этой величине, тем двигатель совершеннее. Этот вывод хорошо оправдывается на практике.

Отсюда следует, что для повышения коэффициента полезного действия теплового двигателя нужно увеличить температуру нагреватели и понизить температуру холодильника.

Пример. Пар входит в цилиндр паровой машины при температуре 200° С, т. е. при температуре 473° К, а уходит при температуре 100° С, или 373° К.

Билет 21

Фазой называется макроскопическая физическая однородная часть вещества, отделенная от остальных частей системы границами раздела, так что она может быть извлечена из системы механическим путем.Эти три фазы (например, твёрдая, жидкая и газообразная).

Взаимные превращения жидкостей и газов

Между жидкостью и паром, находящимся над ней может существовать динамическое равновесие, при котором число молекул, покидающих жидкость за некоторое время, равно числу молекул, возвращающихся их прара в жидкость за то же время. Пар, находящийся в равновесии со своей жидкостью называют насыщенным. Давление насыщенного пара не зависит от объема и определяется только темературой.

Жидкость кипит при температуре, при которой давление насыщенного пара в пузырьках становится равным давлению в жидкости. Чем больше внешнее давление, тем выше температура кипения

С увеличением температуры плотность насыщенного пара растет, а плотность жидкости уменьшается. При температуре, называемой критической, исчезают различия между жидкостью и ее насыщенным паром. Их плотности становятся одинаковыми.

Атмосферный воздух представляет собой смесь различных газов и водяного пара. Содержание водяного пара в воздухе, т.е. влажность воздуха характеризуют рядом величин. Давление, которое производил бы водяной пар, если бы все остальные газы отсутствовали, называют парциальным давлением водяного пара. Относительной влажностью воздуха называют выраженное в процентах отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного пара при той же температуре. Большое значение имеет знание влажности в метеорологии для предсказания погоды.

![]()

Билет 22

Насыщеный пар, его свойства. Критическое состояние вещества.

Ненасыщенный пар ведет себя почти так же, как и обычный газ. В частности, при постоянной температуре, он почти подчиняется закону Бойля–Мариотта.

Однако, при сжатии воздуха, содержащего ненасыщенный пар, концентрация последнего будет расти и он когда-то достигнет состояния насыщения.

При дальнейшем сжатии часть пара начнет конденсироваться, а давление будет оставаться равным давлению насыщенного пара.

Наконец, весь пар сконденсируется и дальнейшее сжатие, теперь уже не пара, а жидкости, приводящее к заметному изменению объема, потребует увеличения давления на несколько порядков величины.

|

В то же время, из-за теплового расширения жидкости, полная конденсация пара произойдет при большем объеме, чем в первом случае.

Если эти рассуждения верны, то следует ожидать, что должна существовать некая критическая температура, выше которой невозможно образование насыщенного пара.

Если этот процесс изобразить на графике зависимости плотности от температуры, то можно увидеть, что при критической температуре плотность жидкости сравнивается с плотностью пара, и различия между ними пропадают. Исходя из этого, можно сказать, что критической называется температура, при которой плотность насыщенного пара равна плотности жидкости.

Пронаблюдать переход вещества через критическую точку можно на опыте. В запаянную ампулу, находящуюся внутри металлического кожуха, налит эфир. Над эфиром находятся его насыщающие пары. Чтобы лучше рассмотреть протекающий процесс, изображение ампулы надо спроецировать на экран.

|

Граница между жидкостью и паром размывается и, наконец, исчезает. При дальнейшем нагревании весь эфир в ампуле находится в газообразном состоянии. Перестанем подогревать ампулу. Пар охлаждается и при некоторой температуре происходит его конденсация во всем объеме ампулы. Появляется плотный туман, заполняющий весь сосуд, и вновь возникает граница раздела жидкости и насыщающего пара.

Билет 23

Понятие влажности воздуха. Способы её измерения.

Понятие влажности воздуха

Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли - одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата.

Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар.

Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.

Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³

Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлениюнасыщенного пара.

Температура t, °C |

−30 |

−20 |

−10 |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

100 |

Максимальная абсолютная влажность fmax, (г/м³) |

0,29 |

0,81 |

2,1 |

4,8 |

9,4 |

17,3 |

30,4 |

51,1 |

83,0 |

130 |

198 |

293 |

423 |

598 |

Относительная влажность обычно выражается в процентах.

Относительная влажность очень высока в экваториальной зоне (среднегодовая до 85 % и более), а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонные районы. Низкие значения относительной влажности наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах (до 50 % и ниже).

С высотой влажность быстро убывает. На высоте 1,5-2 км упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу приходится 99 % водяного пара атмосферы. В среднем над каждым квадратным метром земной поверхности в воздухе содержится 28,5 кг водяного пара.

Билет 24

Основные свойства жидкости: поверхностное натяжение, смачивание, капилирные явления.

Возможность

свободного перемещения молекул в

жидкости обуславливает текучесть

жидкости. Тело в жидком состоянии не

имеет постоянной формы. Форма жидкости

определяется формой сосуда и силами

поверхностного натяжения. Внутри

жидкости силы притяжения молекул

компенсируются, а у поверхности – нет.

Любая молекула, находящаяся у поверхности,

притягивается молекулами внутри

жидкости. Под действием этих сил молекулы

в поверхность втягиваются внутрь до

тех пор, пока свободная поверхность не

станет минимальной из всех возможных.

Т.к. минимальную поверхность при данном

объеме имеет шар, то при малом действии

других сил поверхность принимает форму

сферического сегмента. Поверхность

жидкости у края сосуда называется

мениском. Явление смачивания

характеризуется краевым углом между

поверхностью и мениском в точке

пересечения. Величина силы поверхностного

натяжения на участке длиной Dl равна ![]() .

Искривление поверхности создает

избыточное давление на жидкость, равное

при известном краевом угле и радиусе

.

Искривление поверхности создает

избыточное давление на жидкость, равное

при известном краевом угле и радиусе ![]() .

Коэффициент s называется коэффициентом

поверхностного натяжения. Капилляром

называется трубка с малым внутренним

диаметром. При полном смачивании сила

поверхностного натяжение направлена

вдоль поверхности тела. В этом случае

подъем жидкости по капилляру продолжается

под действием этой силы до тех пор, пока

сила тяжести не уравновесит силу

поверхностного натяжения

.

Коэффициент s называется коэффициентом

поверхностного натяжения. Капилляром

называется трубка с малым внутренним

диаметром. При полном смачивании сила

поверхностного натяжение направлена

вдоль поверхности тела. В этом случае

подъем жидкости по капилляру продолжается

под действием этой силы до тех пор, пока

сила тяжести не уравновесит силу

поверхностного натяжения ![]() ,

т.к.

,

т.к. ![]() ,

то

,

то ![]() .

.

Билет 25

Твердые тела и их виды. Механические свойства твердых тел.

Твёрдое тело — это одно из четырёх агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний (жидкости, газов, плазмы) стабильностью формы и характером теплового движения атомов, совершающих малыеколебания около положений равновесия[1].

Различают кристаллические и аморфные твёрдые тела. Раздел физики, изучающий твёрдые тела называется физикой твёрдого тела.

Технические приспособления, созданные человеком, используют различные свойства твёрдого тела. В прошлом твёрдое тело применялось как конструкционный материал и в основе употребления лежали непосредственно ощутимые механические свойства как то твёрдость, масса, пластичность, упругость, хрупкость. В современном мире применение твёрдого тела основывается на физических свойствах, которые зачастую обнаруживаются только при лабораторных исследованиях.

Внешнее механическое воздействие на тело вызывает смещение атомов из равновесных положений и приводит к изменению формы и объема тела, т. е. к его деформации. Самые простые виды деформации — растяжение и сжатие. Растяжение испытывают тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные тросы, струны музыкальных инструментов. Сжатию подвергаются стены и фундаменты зданий. Изгиб испытывают балки перекрытий в зданиях, мостах. Деформация изгиба сводится к деформациям сжатия и растяжения, различным в разных частях тела.

Деформация и напряжение. Деформацию сжатия и растяжения можно характеризовать абсолютным удлинением Δl , равным разности длин образца до растяжения l0 и после негоl :

![]() .

.

Абсолютное

удлинение ![]() при

растяжении положительно, при сжатии

имеет отрицательное значение.

при

растяжении положительно, при сжатии

имеет отрицательное значение.

Отношение

абсолютного удлинения

к

длине образца ![]() называется относительным

удлинением

называется относительным

удлинением ![]() :

:

![]() .

(30.1)

.

(30.1)

При

деформации тела возникают силы упругости.

Физическая величина, равная отношению

модуля силы упругости к площади сечения

тела, называется механическим

напряжением ![]() :

:

![]() .

(30.2)

.

(30.2)

За

единицу механического напряжения в СИ

принят паскалъ (Па). ![]() .

.

Модуль упругости. При малых деформациях напряжение прямо пропорционально относительному удлинению:

![]() .

(30.3)

.

(30.3)

Коэффициент пропорциональности Е в уравнении (30.3) называется модулем упругости. Модуль упругости одинаков для образцов любой формы и размеров, изготовленных из одного материала:

![]() .

(30.4)

.

(30.4)

Из формулы (30.4) следует, что

![]() .

(30.5)

.

(30.5)

Сравнив выражение (30.5) с законом Гука, получим, что жесткость k стержня пропорциональна произведению модуля Юнга на площадь поперечного сечения стержня и обратно пропорциональна его длине.

Билет 26

Понятие электрического заряда. Закон сохранения электррического заояда.

Электри́ческий заря́д — это физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Впервые электрический заряд был введён взаконе Кулона в 1785 году.

Единица измерения заряда в СИ — кулон — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. Заряд в один кулон очень велик. Если бы два носителя заряда (q1 = q2 = 1 Кл) расположили ввакууме на расстоянии 1 м, то они взаимодействовали бы с силой 9·109 H, то есть с силой, с которой гравитация Земли притягивала бы предмет с массой порядка 1 миллиона тонн.

В обычных условиях микроскопические тела являются электрически нейтральными, потому что положительно и отрицательно заряженные частицы, которые образуют атомы, связаны друг с другом электрическими силами и образуют нейтральные системы. Если электрическая нейтральность тела нарушена, то такое тело называетсянаэлектризованное тело. Для электризации тела необходимо, чтобы на нём был создан избыток или недостаток электронов или ионов одного знака.

Билет 27

Взаимодействие заряженых тел. Закон Кулона.

Законы взаимодействия атомов и молекул удается понять и объяснить на основе знаний о строении атома, используя планетарную модель его строения. В центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются по определенным орбитам отрицательно заряженные частицы. Взаимодействие между заряженными частицами называется электромагнитным.

Интенсивность

электромагнитного взаимодействия

определяется физической величиной

— электрическим

зарядом,

который обозначается ![]() .

Единица электрического заряда — кулон

(Кл). 1 кулон — это такой электрический

заряд, который, проходя через поперечное

сечение проводника за 1 с, создает в нем

ток силой 1 А. Способность электрических

зарядов как к взаимному притяжению,

так и к взаимному отталкиванию объясняется

существованием двух видов зарядов.

Один вид заряда назвали положительным,

носителем элементарного положительного

заряда является протон. Другой вид

заряда назвали отрицательным, его

носителем является электрон. Элементарный

заряд равен

.

Единица электрического заряда — кулон

(Кл). 1 кулон — это такой электрический

заряд, который, проходя через поперечное

сечение проводника за 1 с, создает в нем

ток силой 1 А. Способность электрических

зарядов как к взаимному притяжению,

так и к взаимному отталкиванию объясняется

существованием двух видов зарядов.

Один вид заряда назвали положительным,

носителем элементарного положительного

заряда является протон. Другой вид

заряда назвали отрицательным, его

носителем является электрон. Элементарный

заряд равен ![]() .

.

Заряд частицы всегда представляется числом, кратным величине элементарного заряда.

Зако́н Куло́на — это закон, описывающий силы взаимодействия между точечными электрическими зарядами.

Билет 28

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

Электрическое поле — одна из двух компонент электромагнитного поля, представляющая собой векторное поле[1], существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменениимагнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на заряженные тела.

Для количественного определения электрического поля вводится силовая характеристика — напряжённость электрического поля — векторная физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в каждой точке пространства с направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.

В классической физике, применимой при рассмотрении крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В квантовой электродинамике — это компонент электрослабого взаимодействия.

В классической физике система уравнений Максвелла описывает взаимодействие электрического поля, магнитного поля и воздействие зарядов на эту систему полей.

Основным действием электрического поля является силовое воздействие на неподвижные относительно наблюдателя электрически заряженные тела или частицы. На движущиеся заряды силовое воздействие оказывает и магнитное поле (вторая составляющая силы Лоренца).

Напряжённость

электри́ческого по́ля — векторная физическая

величина, характеризующая электрическое

поле в

данной точке и численно равная

отношению силы ![]() действующей

на неподвижный[1] пробный

заряд,

помещенный в данную точку поля, к

величине этого заряда

действующей

на неподвижный[1] пробный

заряд,

помещенный в данную точку поля, к

величине этого заряда ![]() :

:

.

.

Из этого определения видно, почему напряженность электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля (действительно, всё отличие от вектора силы, действующей на заряженную частицу, только в постоянном[2]множителе).

В

каждой точке пространства в данный

момент времени существует свое значение

вектора ![]() (вообще

говоря - разное[3] в

разных точках пространства), таким

образом,

-

это векторное

поле.

Формально это выражается в записи

(вообще

говоря - разное[3] в

разных точках пространства), таким

образом,

-

это векторное

поле.

Формально это выражается в записи

![]()

представляющей напряженность электрического поля как функцию пространственных координат (и времени, т.к. может меняться со временем). Это поле вместе с полем вектора магнитной индукции представляет собой электромагнитное поле[4], и законы, которым оно подчиняется, есть предмет электродинамики.

Напряжённость электрического поля в СИ измеряется в вольтах на метр [В/м] или в ньютонах на кулон [Н/Кл].

Билет 29

Работа сил электростатического поля.

До

сих пор мы рассматривали описание

электростатического поля с помощью

вектора напряженности ![]() .

Есть другой способ описания поля – с

помощью потенциала.

.

Есть другой способ описания поля – с

помощью потенциала.

Мы сделали заключение, что электростатическое поле потенциально. Следовательно, можно ввести функцию состояния, зависящую от координат – потенциальную энергию.

Исходя

из принципа суперпозиции сил ![]() ,

можно показать, что общая работа А будет

равна сумме работ каждой силы:

,

можно показать, что общая работа А будет

равна сумме работ каждой силы:

![]()

Здесь каждое слагаемое не зависит от формы пути, следовательно, не зависит от формы пути и сумма.

Итак, электростатическое поле потенциально.

Работу сил электростатического поля можно выразить через убыль потенциальной энергии – разность двух функций состояний:

|

|

(3.2.2) |

|

Это выражение для работы можно переписать в виде:

|

|

(3.2.3) |

|

Сопоставляя формулу (3.2.2) и (3.2.3), получаем выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q:

|

|

(3.2.4) |

|

Потенциальную энергию определяют с точностью до постоянной интегрирования.

Значение

константы в выражении для W выбирают

таким образом, чтобы при удалении заряда

на бесконечность (т. е. при ![]() ),

потенциальная энергия обращалась в

нуль.

),

потенциальная энергия обращалась в

нуль.

Выражение (3.2.4.) – для одного заряда. Для системы зарядов суммарная энергия

|

|

Билет 30

Потенциал. Разность потенциалов. Потенциальная энергияэлектростатистического поля.

разность потенциалов — это разность потенциалов, возникающая при соприкосновении двух различных проводников, имеющих одинаковую температуру.

Электростатический потенциа́л (см. также кулоновский потенциал) — скалярная энергетическая характеристика электростатического поля, характеризующая потенциальную энергию поля, которой обладает единичный заряд, помещённый в данную точку поля. Единицей измерения потенциала является, таким образом, единица измерения работы, деленная на единицу измерения заряда (для любой системы единиц; подробнее о единицах измерения — см. ниже).

Электростатический потенциал — специальный термин для возможной замены общего термина электродинамики скалярный потенциал в частном случае электростатики (исторически электростатический потенциал появился первым, а скалярный потенциал электродинамики — его обобщение). Употребление термина электростатический потенциал определяет собой наличие именно электростатического контекста. Если такой контекст уже очевиден, часто говорят просто о потенциале без уточняющих прилагательных.

Электростатический потенциал равен отношению потенциальной энергии взаимодействия заряда с полем к величине этого заряда:

![]()

Напряжённость

электростатического поля ![]() и

потенциал

и

потенциал ![]() связаны

соотношением[1]

связаны

соотношением[1]

![]()

или обратно[2]:

![]()

Здесь ![]() — оператор

набла,

то есть в правой части равенства стоит

минус градиент потенциала —

вектор с компонентами, равными частным

производным от

потенциала по соответствующим

(прямоугольным) декартовым координатам,

взятый с противоположным знаком.

— оператор

набла,

то есть в правой части равенства стоит

минус градиент потенциала —

вектор с компонентами, равными частным

производным от

потенциала по соответствующим

(прямоугольным) декартовым координатам,

взятый с противоположным знаком.

Воспользовавшись

этим соотношением и теоремой

Гаусса для

напряжённости поля ![]() ,

легко увидеть, что электростатический

потенциал удовлетворяет уравнению

Пуассона.

В единицах системы СИ:

,

легко увидеть, что электростатический

потенциал удовлетворяет уравнению

Пуассона.

В единицах системы СИ:

![]()

где ![]() —

электростатический потенциал

(в вольтах),

—

электростатический потенциал

(в вольтах), ![]() —

объёмная плотность

заряда (в кулонах на

кубический метр), а

—

объёмная плотность

заряда (в кулонах на

кубический метр), а ![]() — диэлектрическая

проницаемость вакуума

(в фарадах на

метр).

— диэлектрическая

проницаемость вакуума

(в фарадах на

метр).

Билет 31

Вещество в электрическом поле. Электростатическая защита. Поляризация диэлектриков.

Проводники и диэлектрики. По электрическим свойствам тела можно разделить на проводники и диэлектрики. Проводниками называют тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному. Способность проводников пропускать через себя электрические заряды объясняется наличием в них свободных носителей заряда. Примерами проводников могут служить металлические тела в твердом и жидком состоянии, жидкие растворы электролитов. Диэлектриками или изоляторами называются такие тела, через которые электрические заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному. К диэлектрикам, например, относятся воздух и стекло, плексиглас и эбонит, сухое дерево и бумага.

Проводники в электрическом поле. Наличие свободных электрических зарядов в проводниках можно обнаружить в следующих опытах. Установим на острие металлическую трубу. Соединив проводником трубу со стержнем электрометра, убедимся в том, что труба не имеет электрического заряда. Теперь наэлектризуем эбонитовую палочку и поднесем к одному концу трубы (рис. 138).

Труба поворачивается на острие, притягиваясь к заряженной палочке. Следовательно, на том конце трубы, который расположен ближе к эбонитовой палочке, появился электрический заряд, противоположный по знаку заряду палочки. Если на одном конце трубы под действием электрического поля заряженной палочки появился положительный электрический заряд, то на другом конце в соответствии с законом сохранения электрического заряда должен появиться равный ему по абсолютному значению отрицательный электрический заряд. Опыт показывает, что действительно две части металлического тела, разделенного в электрическом поле, обладают электрическими зарядами (рис. 139). Эти заряды равны по модулю и противоположны по знаку.

Явление разделения разноименных зарядов в проводнике, помещенном в электрическое поле, называется электростатической индукцией. При внесении в электрическое поле тела из проводника свободные заряды в нем приходят в движение. Перераспределение зарядов вызывает изменение электрического поля. Движение зарядов прекращается только тогда, когда напряженность электрического поля в проводнике становится равной нулю. Свободные заряды перестают перемещаться вдоль поверхности проводящего тела при достижении такого распределения, при котором вектор напряженности электрического поля в любой точке перпендикулярен поверхности тела. Поэтому в электрическом поле поверхность проводящего тела любой формы является эквипотенциальной поверхностью.

Диэлектрики в электрическом поле. Установим метровую деревянную линейку на подставку, обеспечивающую возможность вращения вокруг вертикальной оси. (Подставкой может быть, например, электрическая лампа накаливания.) Выполним такой же опыт, как с металлической трубой и заряженной палочкой (рис. 140).

Опыт

покажет, что деревянная линейка — тело

из диэлектрика — притягивается к

заряженным телам подобно телу из

проводящего материала. Однако, если

тело из диэлектрика разделить в

электрическом поле на две части, то

каждая из частей окажется нейтральной.

В диэлектрике, помещенном в электрическое

поле, заряды не разделяются,—

следовательно, в нем нет свободных

зарядов. Притяжение незаряженного тела

из диэлектрика к заряженному телу

объясняется тем, что в электрическом

поле происходитполяризация

диэлектрика, т.

е. смещение в противоположные стороны

разноименных связанных зарядов, входящих

в состав атомов и молекул вещества.

При

отсутствии электрического поля

электронное облако расположено

симметрично относительно атомного

ядра (рис. 141), а в электрическом поле с

напряженностью ![]() оно

изменяет свою форму и центр отрицательно

заряженного электронного облака уже

не совпадает с центром положительного

атомного ядра (рис. 142).

оно

изменяет свою форму и центр отрицательно

заряженного электронного облака уже

не совпадает с центром положительного

атомного ядра (рис. 142).

В результате поляризации на поверхности вещества появляются связанные заряды (рис. 143).

Эти

заряды обусловливают взаимодействие

нейтральных тел из диэлектрика с

заряженными телами. Вектор

напряженности ![]() электрического

поля, создаваемого связанными зарядами

на поверхности диэлектрика, направлен

внутри диэлектрика противоположно

вектору напряженности

электрического

поля, создаваемого связанными зарядами

на поверхности диэлектрика, направлен

внутри диэлектрика противоположно

вектору напряженности ![]() внешнего

электрического поля, вызывающего

поляризацию (рис. 144).

внешнего

электрического поля, вызывающего

поляризацию (рис. 144).

Напряженность электрического поля внутри диэлектрика оказывается равной

![]() или

или ![]() .

.

Физическая величина, равная отношению модуля напряженности электрического поля в вакууме к модулю напряженности электрического поля в однородном диэлектрике, называется диэлектрической проницаемостью вещества:

![]() .(41.1)

.(41.1)

Взаимодействие электрических зарядов в диэлектрике. Уменьшение напряженности электрического поля в диэлектрике в раз по сравнению с напряженностью поля в вакууме приводит к такому же уменьшению силы электростатического взаимодействия точечных электрических зарядов в диэлектрике. Поэтому закон Кулона для случая взаимодействия электрических зарядов в диэлектрике имеет вид

![]() .

.

Электростатическая защита — помещение приборов, чувствительных к электрическому полю, внутрь замкнутой проводящей оболочки для экранирования от внешнего электрического поля.

Это явление связано с тем, что на поверхности проводника (заряженного или незаряженного), помещённого во внешнее электрическое поле, заряды перераспределяются так (явление электростатической индукции), что создаваемое ими внутри проводника поле полностью компенсирует внешнее.

Поляризация диэлектриков — явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля, иногда под действием других внешних сил или спонтанно.

Поляризацию диэлектриков характеризует вектор электрической поляризации. Физический смысл вектора электрической поляризации — это дипольный момент, отнесенный к единице объема диэлектрика. Иногда вектор поляризации коротко называют просто поляризацией.

Вектор поляризации применим для описания макроскопического состояния поляризации не только обычных диэлектриков, но и сегнетоэлектриков, и, в принципе, любых сред, обладающих сходными свойствами. Он применим не только для описания индуцированной поляризации, но и спонтанной поляризации (у сегнетоэлектриков).

Поляризация — состояние диэлектрика, которое характеризуется наличием электрического дипольного момента у любого (или почти любого) элемента его объема.

Различают поляризацию, наведенную в диэлектрике под действием внешнего электрического поля, и спонтанную (самопроизвольную) поляризацию, которая возникает в сегнетоэлектриках в отсутствие внешнего поля. В некоторых случаях поляризация диэлектрика (сегнетоэлектрика) происходит под действием механических напряжений, сил трения или вследствие изменения температуры.

Поляризация не изменяет суммарного заряда в любом макроскопическом объеме внутри однородного диэлектрика. Однако она сопровождается появлением на его поверхности связанных электрических зарядов с некоторой поверхностной плотностью σ. Эти связанные заряды создают в диэлектрике дополнительное макроскопическое поле с напряженностью Е1, направленное против внешнего поля с напряженностью Е0. Результирующая напряженность поля Е внутри диэлектрика Е=Е0-Е1.

При заряде конденсатора внешний источник расходует энергию на разделение зарядов на положительные и отрицательные. Которые будут находиться на обкладках конденсатора. Следовательно, исходя из закона сохранения энергии, она никуда не пропадает, а остается в конденсаторе. Энергия в конденсаторе запасается в виде силы взаимодействия положительных и отрицательных зарядов находящихся на его обкладках. То есть в виде электрического поля. Которое сосредоточено между пластинами. Это взаимодействие стремится притянуть одну обкладку к другой, поскольку, как известно разноименные заряды притягиваются.

Как известно из механики F=mg, аналогично в электрике F=qE, роль массы играет заряд, а роль сили притяжения напряжённость поля.

Работа по перемещению заряда в электрическом поле выглядит так:A=qEd1-qEd2=qEd

C другой же стороны работа также равна разнице потенциальных энергий A=W1-W2=W.

Таким образом используя эти два выражения можно сделать вывод что потенциальная энергия накопленная в конденсаторе равна:W=qEd

Билет 32 Понятие конденсатора. Электроемкость конденсатора энергия заряженого конденсатора.

Если двум изолированным друг от друга проводникам сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая разность потенциалов Δφ, зависящая от величин зарядов и геометрии проводников. Разность потенциалов Δφ между двумя точками в электрическом поле часто называют напряжением и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес представляет случай, когда заряды проводников одинаковы по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. В этом случае можно ввести понятие электрической емкости.

Электроемкостью системы из двух проводников называется физическая величина, определяемая как отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов Δφ между ними:

|

В системе СИ единица электроемкости называется фарад (Ф):

|

Величина электроемкости зависит от формы и размеров проводников и от свойств диэлектрика, разделяющего проводники. Существуют такие конфигурации проводников, при которых электрическое поле оказывается сосредоточенным (локализованным) лишь в некоторой области пространства. Такие системы называются конденсаторами, а проводники, составляющие конденсатор, – обкладками.

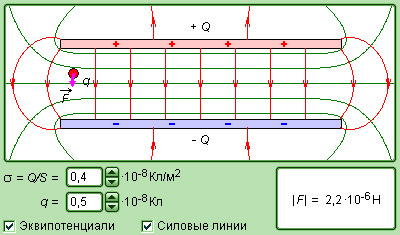

Простейший конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии и разделенных слоем диэлектрика. Такой конденсатор называется плоским. Электрическое поле плоского конденсатора в основном локализовано между пластинами (рис. 1.6.1); однако, вблизи краев пластин и в окружающем пространстве также возникает сравнительно слабое электрическое поле, которое называют полем рассеяния. В целом ряде задач приближенно можно пренебрегать полем рассеяния и полагать, что электрическое поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его обкладками (рис. 1.6.2). Но в других задачах пренебрежение полем рассеяния может привести к грубым ошибкам, так как при этом нарушается потенциальный характер электрического поля (см. § 1.4).

|

Рисунок 1.6.1. Поле плоского конденсатора |

|

Рисунок 1.6.2. Идеализированное представление поля плоского конденсатора. Такое поле не обладает свойством потенциальности |

Каждая из заряженных пластин плоского конденсатора создает вблизи поверхности электрическое поле, модуль напряженности которого выражается соотношением (см. § 1.3)

|

Согласно

принципу суперпозиции, напряженность ![]() поля,

создаваемого обеими пластинами, равна

сумме напряженностей

поля,

создаваемого обеими пластинами, равна

сумме напряженностей ![]() и

и ![]() полей

каждой из пластин:

полей

каждой из пластин:

|

Внутри конденсатора вектора и параллельны; поэтому модуль напряженности суммарного поля равен

|

Вне пластин вектора и направлены в разные стороны, и поэтому E = 0. Поверхностная плотность σ заряда пластин равна q / S, где q – заряд, а S – площадь каждой пластины. Разность потенциалов Δφ между пластинами в однородном электрическом поле равна Ed, где d – расстояние между пластинами. Из этих соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского конденсатора:

|

Таким образом, электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз:

|

Примерами конденсаторов с другой конфигурацией обкладок могут служить сферический и цилиндрический конденсаторы. Сферический конденсатор – это система из двух концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Емкости этих конденсаторов, заполненных диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε, выражаются формулами:

|

Конденсаторы могут соединяться между собой, образуя батареи конденсаторов. При параллельном соединении конденсаторов (рис. 1.6.3) напряжения на конденсаторах одинаковы: U1 = U2 = U, а заряды равны q1 = С1U и q2 = C2U. Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор электроемкости C, заряженный зарядом q = q1 + q2 при напряжении между обкладками равном U. Отсюда следует

|

Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.

|

|

При

последовательном соединении (рис. 1.6.4)

одинаковыми оказываются заряды обоих

конденсаторов: q1 = q2 = q,

а напряжения на них равны  и

и  Такую

систему можно рассматривать как единый

конденсатор, заряженный зарядом q при

напряжении между обкладками U = U1 + U2.

Следовательно,

Такую

систему можно рассматривать как единый

конденсатор, заряженный зарядом q при

напряжении между обкладками U = U1 + U2.

Следовательно,

|

При последовательном соединении конденсаторов складываются обратные величины емкостей.

Формулы для параллельного и последовательного соединения остаются справедливыми при любом числе конденсаторов, соединенных в батарею.

|

Модель. Поле плоского конденсатора |

Энергия заряженного конденсатора

Если на обкладках конденсатора электроемкостью С находятся электрические заряды +q и -q, то согласно формуле (20.1) напряжение между обкладками конденсатора равно

![]()

В процессе разрядки конденсатора напряжение между его обкладками убывает прямо пропорционально заряду q от первоначального значения U до 0.

Среднее значение напряжения в процессе разрядки равно

![]()

Для работы А, совершаемой электрическим полем при разрядке конденсатора, будем иметь:

![]()

Следовательно, потенциальная энергия Wp конденсатора электроемкостью С, заряженного до напряжения U, равна

![]()

Энергия конденсатора обусловлена тем, что электрическое поле между его обкладками обладает энергией. Напряженность Е поля пропорциональна напряжению U, поэтому энергия электрического поля пропорциональна квадрату его напряженности.

Билет 33 Электрический ток, его виды. Условия возникновения электрического тока.

Среди видов электрического тока различают:

• Постоянный ток:

Обозначение (—) или DC (Direct Current = постоянный ток).

• Переменный ток:

Обозначение (~) или AC (Alternating Current = переменный ток).

В случае постоянного тока (—) ток течет в одном направлении. Постоянный ток поставляют, например, сухие батарейки, солнечные батареи и аккумуляторы для приборов с небольшим потреблением электротока. Для электролиза алюминия, при дуговой электросварке и при работе электрифицированных железных дорог требуется постоянный ток большой силы. Он создается с помощью выпрямления переменного тока или с помощью генераторов постоянного тока.

В качестве технического направления тока принято, что он течет от контакта со знаком «+» к контакту со знаком «—».

В случае переменного тока (~) различают однофазный переменный ток, трехфазный переменный ток и высокочастотный ток.

При переменном токе ток постоянно изменяет свою величину и свое направление. В западноевропейской энергосети ток за секунду меняет свое направление 50 раз. Частота изменения колебаний в секунду называется частотой тока. Единица частоты — герц (Гц). Однофазный переменный ток требует наличия проводника, проводящего напряжение, и обратного проводника.

Переменный ток применяется на стройплощадке и в промышленности для работы электрических машин, например ручных шлифовальных устройств, электродрелей и круговых пил, а также для освещения стройплощадок и оборудования стройплощадок.

Генераторы трехфазного переменного тока вырабатывают на каждой из своих трех намоток переменное напряжение частотой 50 Гц. Этим напряжением можно снабжать три раздельные сети и при этом использовать для прямых и обратных проводников всего шесть проводов. Если объединить обратные проводники, то можно ограничиться только четырьмя проводами

Общим обратным проводом будет нейтральный проводник (N). Как правило, он заземляется. Три другие проводника (внешние проводники) имеют краткое обозначение LI, L2, L3. В единой энергосистеме Германии напряжение между внешним проводником и нейтральным проводником, или землей, составляет 230 В. Напряжение между двумя внешними проводниками, например между L1 и L2, составляет 400 В.

О высокочастотном токе говорят, когда частота колебаний значительно превышает 50 Гц (от 15 кГц до 250 МГц). С помощью высокочастотного тока можно нагревать токопроводящие материалы и даже плавить их, например металлы и некоторые синтетические материалы.

Условия возникновения электрического тока

Условия существования электрического тока Для возникновения и поддержания тока в какой-либо среде необходимо выполнение двух условий: -наличие в среде свободных электрических зарядов -создание в среде электрического поля. В разных средах носителями электрического тока являются разные заряженные частицы.

Электрическое поле в среде необходимо для создания направленного движения свободных зарядов. Как известно, на заряд q в электрическом поле напряженностью E действует сила F = q* E, которая и заставляет свободные заряды двигаться в направлении электрического поля. Признаком существования в проводнике электрического поля является наличие не равной нулю разности потенциалов между любыми двумя точками проводника, Однако, электрические силы не могут длительное время поддерживать электрический ток. Направленное движение электрических зарядов через некоторое время приводит к выравниванию потенциалов на концах проводника и, следовательно, к исчезновению в нем электрического поля.

Для поддержания тока в электрической цепи на заряды кроме кулоновских сил должны действовать силы неэлектрической природы (сторонние силы). Устройство, создающее сторонние силы, поддерживающее разность потенциалов в цепи и преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию, называется источником тока. Для существования электрического тока в замкнутой цепи необходимо включение в нее источника тока.

Основные характеристики 1. Сила тока — I, единица измерения — 1 А (Ампер). Силой тока называется величина, равная заряду, протекающему через поперечное сечение проводника за единицу времени. I = Δq/Δt . Формула (1) справедлива для постоянного тока, при котором сила тока и его направление не изменяются со временем. Если сила тока и его направление изменяются со временем, то такой ток называется переменным. Для переменного тока: I = lim Δq/Δt , (*) Δt —> 0 т.е. I = q’, где q’ — производная от заряда по времени.

2. Плотность тока — j, единица измерения — 1 А/м2. Плотностью тока называется величина, равная силе тока, протекающего через единичное поперечное сечение проводника: j = I/S .

3. Электродвижущая сила источника тока — э.д.с. ( ε ), единица измерения — 1 В (Вольт). Э.д.с.- физическая величина, равная работе, совершаемой сторонними силами при перемещении по электрической цепи единичного положительного заряда: ε = Аст./q .

4. Сопротивление проводника — R, единица измерения — 1 Ом. Под действием электрического поля в вакууме свободные заряды двигались бы ускоренно. В веществе они движутся в среднем равномерно, т.к. часть энергии отдают частицам вещества при столкновениях.

Теория утверждает, что энергия упорядоченного движения зарядов рассеивается на искажениях кристаллической решетки. Исходя из природы электрического сопротивления, следует, что R = ρ*l/S , где l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения, ρ — коэффициент пропорциональности, названный удельным сопротивлением материала. Эта формула хорошо подтверждается на опыте. Взаимодействие частиц проводника с движущимися в токе зарядами зависит от хаотического движения частиц, т.е. от температуры проводника. Известно, что Δ t) ,ρ = ρ0(1 + t)ΔR = R0(1 +

Коэффициент k называется температурным коэффициентом сопротивления: k = (R — R0)/R0*t .

Для химически чистых металлов K > 0 и равно 1/273 К-1. Для сплавов температурные коэффициенты имеют м(t) для металлов линейная:еньшее значение. Зависимость

В 1911 году открыто явление сверхпроводимости, заключающееся в том, что при температуре, близкой к абсолютному нулю, сопротивление некоторых металлов падает скачком до нуля.

У некоторых веществ (например, у электролитов и полупроводников) удельное сопротивление с ростом температуры уменьшается, что объясняется ростом концентрации свободных зарядов. Величина, обратная удельному сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью G G = 1/ρ .

5. Напряжение — U , единица измерения — 1 В. Напряжение — физическая величина, равная работе, совершаемой сторонними и электрическими силами при перемещении единичного положительного заряда. U = (Aст.+ Аэл.)/q .

Билет 34 Постоянный ток. Параметры постоянного тока.

Постоя́нный ток, DC (англ. direct current — постоянный ток) — электрический ток, параметры, свойства и направление которого не изменяются (в различных смыслах) со временем. Характеризуется параметрами - Вольт (V), Ампер (А), Ом(R) и Ватт (W).

Ток, величина которого постоянна во времени.

Не переменный ток, то есть ток, не меняющий своего направления со временем и не имеющий частоты (то есть для него частота f=0).

Постоянный ток как характеристика питания устройств — питание от источника с напряжением или током нулевой частоты (пример — двигатель постоянного тока)..

Существуют источники постоянного тока, ток на выходе которых не зависит от времени и сопротивления нагрузки.

Параметры постоянного тока ( эксплуатационные параметры) характеризуют величины неуправляемых токов через транзистор. Эти параметры сильно зависят от температуры, они требуются для расчета режима работы транзистора по постоянному току. [1]

Параметры постоянного тока используют для расчета режима транзистора по постоянному току. [2]

Параметры постоянного тока характеризуют величины неуправляемых токов через электронно-дырочные переходы транзисторов. [3]

Параметры постоянного тока характеризуют значения неуправляемых токов через р-п переходы транзисторов. [4]

Параметры постоянного тока характеризуют величины неуправляемых токов через транзистор. Эти параметры и их зависимость от температуры и приложенных напряжений используют для расчета режима транзисторов по постоянному току и стабильности режима. [5]

Параметры постоянного тока используют для расчета режима транзистора по постоянному току. [6]

-

Входные ( а и выходные ( б характеристики транзисторов в схеме с общим эмиттером.

Параметрами постоянного тока, определяющими значения неуправляемых токов через р-га-переходы транзисторов, являются следующие. [7]

Различают параметры постоянного тока, характеризующие величину неуправляемых ( обратных) токов через транзистор ( связанных с обратными токами переходов); малосигнальные параметры, характеризующие работу транзисторов в схемах усилителей; параметры большого сигнала; параметры предельных режимов. [8]

Различают параметры постоянного тока, характеризующие величину неуправляемых ( обратных) токов через транзистор ( связанных с обратными токами переходов), и малосигнальные параметры, характеризующие работу транзисторов в схемах усилителей. [9]

Кроме классификационных параметров различают параметры постоянного тока, физические параметры, параметры малого сигнала, параметры большого сигнала и предельные параметры. [10]

-

Операционный усилитель типа САЗ 160 ( К1409УД1.

Усилители LF155, LF156 несколько уступают по параметрам постоянного тока усилителю НА5180, однако превосходят последний по параметру напряжения шума. [11]

-

Одноякорный преобразователь.

В отличие от мотор-генераторов здесь существует строгая зависимость параметров постоянного тока от параметров подводимого к преобразователю переменного тока.

Билет 35

Электрическая цепь, её основные элементы.

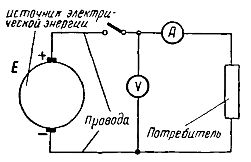

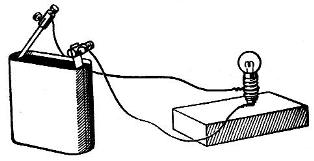

Электрическая цепь и ее элементы |

|

|

Э Простейшая электрическая установка состоит из источника (гальванического элемента, аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников электрической энергии (ламп накаливания, электронагревательных приборов, электродвигателей и т. п.) и соединительных проводов, соединяющих зажимы источника напряжения с зажимами потребителя. Т.е. электрическая цепь - совокупность соединенных между собой источников электрической энергии, приемников и соединяющих их проводов (линия передачи).

Рис.1. Схема электрической цепи Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней части электрической цепи относится сам источник электрической энергии. Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода, потребители, рубильники, выключатели, электроизмерительные приборы, т. е. все то, что присоединено к зажимам источника электрической энергии. Электрический ток может протекать только по замкнутой электрической цепи. Разрыв цепи в любом месте вызывает прекращение электрического тока. Под электрическими цепями постоянного тока в электротехнике подразумевают цепи, в которых ток не меняет своего направления, т. е. полярность источников ЭДС в которых постоянна. Под электрическими цепями переменного тока имеют ввиду цепи, в которых протекает ток, который изменяется во времени (смотрите, переменный ток). Источники питания цепи - это гальванические элементы, электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы, термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. В современной технике в качестве источников энергии применяют главным образом электрические генераторы. Все источники питания имеют внутреннее сопротивление значение которого невелико по сравнению с сопротивлением других элементов электрической цепи. Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую, нагревательные и осветительные приборы, электролизные установки и др. В качестве вспомогательного оборудования в электрическую цепь входят аппараты для включения и отключения (например, рубильники), приборы для измерения электрических величин (например, амперметры и вольтметры), аппараты защиты (например, плавкие предохранители).

Все электроприемники характеризуются электрическими параметрами, среди которых основные - напряжение и мощность. Для нормальной работы электроприемника на его зажимах необходимо поддерживать номинальное напряжение. Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные. К активным элементам электрической цепи относятся те, в которых индуцируется ЭДС (источники ЭДС, электродвигатели, аккумуляторы в процессе зарядки и т. п.). К пассивным элементам относятся электроприемники и соединительные провода. Элементы электрической цепи, обладающие электрическим сопротивлением и называемые резисторами, характеризуются так называемой вольт-амперной характеристикой - зависимостью напряжения на зажимах элемента от тока в нем или зависимостью тока в элементе от напряжения на его зажимах. Если сопротивление элемента постоянно при любом значении тока в нем и любом значении приложенного к нему напряжения, то вольт-амперная характеристика прямая линия и такой элемент называется линейным элементом. В общем случае сопротивление зависит как от тока, так и от напряжения. Одна из причин этого состоит в изменении сопротивления проводника при протекании по нему тока из-за его нагрева. При повышении температуры сопротивление проводника увеличивается. Но так как во многих случаях эта зависимость незначительна, элемент считают линейным. Электрическая цепь, электрическое сопротивление участков которой не зависит от значений и направлений токов и напряжений в цепи, называется линейной электрической цепью. Такая цепь состоит только из линейных элементов, а ее состояние описывается линейными алгебраическими уравнениями. Если сопротивление элемента цепи существенно зависит от тока или напряжения, то вольт-амперная характеристика носит нелинейный характер, а такой элемент называется нелинейным элементом. Электрическая цепь, электрическое сопротивление хотя бы одного из участков которой зависит от значений или от направлений токов и напряжений в этом участке цепи, называется нелинейной электрической цепью. Такая цепь содержит хотя бы один нелинейный элемент. Школа для электрика

|

Билет 36 Закон Ома для участка цепи. Понятие электродвижущей силы источника тока. Закон Ома для полной цепи.

Формулировка закона Ома

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению: I = U / R; [A = В / Ом]

Ом установил, что сопротивление прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества проводника. R = ρl / S, где ρ - удельное сопротивление, l - длина проводника, S - площадь поперечного сечения проводника.

Электродвижущая сила (ЭДС) — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура.

ЭДС

можно выразить через напряжённость

электрического поля сторонних

сил (![]() ).

В замкнутом контуре (

).

В замкнутом контуре (![]() )

тогда ЭДС будет равна:

)

тогда ЭДС будет равна:

![]() ,

где

,

где ![]() —

элемент длины контура.

—

элемент длины контура.

ЭДС так же, как и напряжение, измеряется в вольтах. Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил не во всем контуре, а только на данном участке. ЭДС гальванического элемента есть работа сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к другому. Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами тока вне самого источника равна нулю.

(сферический конденсатор),

(сферический конденсатор),

лектрическая

цепь -

совокупность устройств и объектов,

образующих путь для электрического

тока,

электромагнитные процессы в которых

могут быть описаны с помощью понятии

об электродвижущей силе, токе и

напряжении.

лектрическая

цепь -

совокупность устройств и объектов,

образующих путь для электрического

тока,

электромагнитные процессы в которых

могут быть описаны с помощью понятии

об электродвижущей силе, токе и

напряжении.