- •Механическое движение тела. Понятие материальной точки. Путь и перемещение тела. Система отсчёта. Относительность механического движения.

- •Виды механического движения тела. Понятие скорости. Ускорение.

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Закон Гука в простейшем случае одномерных малых упругих деформаций формула для силы упругости имеет вид:

- •Вопрос 8

- •Виды трения

- •Определение коэффициента трения

- •Коэффициент трения покоя

- •Коэффициент трения скольжения

- •Вопрос 9

- •Импульс тела — это физическая векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость

- •Вопрос 10

- •Механическая работа

- •Абсолютная шкала температур

- •Коэффициент полезного действия тепловых двигателей

- •Эдс индукции

- •Первый закон Кирхгофа.

- •Надо знать !

- •Колебания нитяного маятника

- •Книжная полка

- •Маятник фуко в парижском пантеоне

- •Сделай модель маятника фуко сам !

- •Крутильный маятник

- •Сделай крутильный маятник сам!

- •Знаешь ли ты ?

- •Переменный электрический ток

- •Работа и мощность переменного тока

- •Полосы равного наклона

- •Интерференция от клина. Полосы равной толщины

- •Кольца Ньютона

- •Дифракция на щели [править]

- •Свойства световых лучей. Призматический и дифракционный спектры

Первый закон Кирхгофа.

1) Первый закон (правило) Кирхгофа - алгебраическая сумма токов сходящихся в узле равна нулю.

Ветви - это проводящие участки цепи между узлами.

Узел - это область соединения двух (или трёх) и более ветвей.

Алгебраическая сумма - это значит в неё входят слагаемые со знаком плюс и со знаком минус.

На рисунке ниже показан узел в котором соединяются четыре ветви с токами: I1, I2, I3, I4.

Рисунок 1 - Узел с ветвями

Направления токов показаны стрелочками. От узла направлены токи I1 и I2, к узлу направлены токи I3 и I4. Примем направления к узлу - положительными, а от узла - отрицательными. Запишем, с учётом выбранных положительных и отрицательных направлений токов, уравнение по первому закону Кирхгофа для узла на рисунке 1:

![]()

Ток I1 вошел в уравнение (1) со знаком минус так как этот ток направлен от узла (см. рисунок 1). Ток I2 входит в уравнение (1) со знаком минус по той же причине. Токи I3 и I4 входят в уравнение (1) со знаком плюс так как они направлены к узлу (см. рисунок 1). Вся эта алгебраическая сумма равна нулю. Токи I1 и I2 можно перенести в правую часть уравнения с противоположным знаком:

![]()

Также можно поступить и с любым уравнением записанным по первому закону Кирхгофа.

Учитывая это можно дать другое определение первого закона (правила) Кирхгофа:

2) сумма токов входящих в узел равна сумме токов выходящих из него.

Уравнение (2) можно привести к виду:

![]()

перенеся в правую часть уравнения токи I3 и I4 с противоположным знаком. Уравнение (3) можно привести к виду:

![]()

Тоже самое можно проделать с любым уравнением записанным по первому закону Кирхгофа. Это значит что не имеет значения то какое направление (от узла или к узлу) принято за положительное а какое за отрицательное, главное чтобы все одинаковые направления имели один знак а все противоположные другой.

Иногда бывает так что один узел принимается за два и более при невнимательном осмотре схемы что приводит к ошибкам в расчётах. Рассмотрим схему на рисунке 2:

Рисунок

2 - Схема с одним узлом

Рисунок

2 - Схема с одним узлом

В этой схеме один узел, для этого узла можно составить уравнение по первому закону Кирхгофа:

![]()

Токи в узлах не протекают т.к. узел имеет один потенциал на всем его протяжении и на всей его площади.

Билет 38 Работа и мощность в цепях постоянного тока.

Работа

и мощность в цепи постоянного тока.

Электродвижущая сила. Закон Ома для

полной цепи.

Мощность по определению N = A/t,

следовательно,

Мощность по определению N = A/t,

следовательно,![]() Русский ученый X. Ленд и английский

ученый Д. Джоуль опытным путем в середине

прошлого века установили независимо

друг от друга закон, который называется

законом Джоуля — Ленца и читается так:

при прохождении тока по проводнику

количество теплоты, выделившееся в

проводнике, прямо пропорционально

квадрату силы тока, сопротивлению

проводника и времени прохождения

тока.

Русский ученый X. Ленд и английский

ученый Д. Джоуль опытным путем в середине

прошлого века установили независимо

друг от друга закон, который называется

законом Джоуля — Ленца и читается так:

при прохождении тока по проводнику

количество теплоты, выделившееся в

проводнике, прямо пропорционально

квадрату силы тока, сопротивлению

проводника и времени прохождения

тока. ![]() .

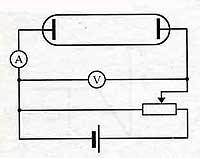

Полная замкнутая цепь представляет

собой электрическую цепь, в состав

которой входят внешние сопротивления

и источ-ник тока (рис. 25). Как один из

участков цепи, источник тока обладает

сопротивлением, которое

называют внутренним, r.

.

Полная замкнутая цепь представляет

собой электрическую цепь, в состав

которой входят внешние сопротивления

и источ-ник тока (рис. 25). Как один из

участков цепи, источник тока обладает

сопротивлением, которое

называют внутренним, r.

Для того чтобы ток проходил по замкнутой

цепи, необходимо, чтобы в источнике

тока зарядам сообщалась дополнительная

энергия, она появляется за счет работы

по перемещению зарядов, которую

производят силы неэлектрического

происхождения (сторонние силы) против

сил электрического поля. Источник тока

характеризуется энергетической

характеристикой, которая называется

ЭДС — электродвижущая сила источника.

ЭДС измеряется отношением работы

сторонних сил по перемещению вдоль

замкнутой цепи положительного заряда

к величине этого заряда

Для того чтобы ток проходил по замкнутой

цепи, необходимо, чтобы в источнике

тока зарядам сообщалась дополнительная

энергия, она появляется за счет работы

по перемещению зарядов, которую

производят силы неэлектрического

происхождения (сторонние силы) против

сил электрического поля. Источник тока

характеризуется энергетической

характеристикой, которая называется

ЭДС — электродвижущая сила источника.

ЭДС измеряется отношением работы

сторонних сил по перемещению вдоль

замкнутой цепи положительного заряда

к величине этого заряда ![]()

тивление участка цепи часто называют

падением напряжения на этом участке.

Таким образом, ЭДС равна сумме падений

напряжений на внутреннем и внешнем

участках замкнутой цепи. Обычно это

выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту

зависимость опытным путем получил

Георг Ом, называется она законом Ома

для полной цепи и читается так: сила

тока в полной цепи прямо пропорциональна

ЭДС источника тока и обратно пропорциональна

полному сопротивлению цепи. При

разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению

на зажимах источника и, следовательно,

может быть измерена вольтметром.

тивление участка цепи часто называют

падением напряжения на этом участке.

Таким образом, ЭДС равна сумме падений

напряжений на внутреннем и внешнем

участках замкнутой цепи. Обычно это

выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту

зависимость опытным путем получил

Георг Ом, называется она законом Ома

для полной цепи и читается так: сила

тока в полной цепи прямо пропорциональна

ЭДС источника тока и обратно пропорциональна

полному сопротивлению цепи. При

разомкнутой цепи ЭДС равна напряжению

на зажимах источника и, следовательно,

может быть измерена вольтметром.

Билет 39 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленса.

Тепловое действие электрического тока

Тепловое действие электрического тока. При передаче электрической энергии по проводнику часть ее расходуется на преодоление сопротивления проводника. Проводник при этом нагревается, т. е. часть электрической энергии превращается в тепловую. Количество выделенного тепла зависит от величины тока, напряжения на зажимах потребителя и времени действия тока.

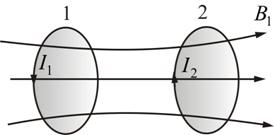

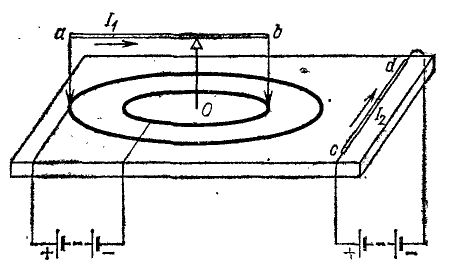

Явление электромагнетизма. При прохождении тока по проводнику вокруг проводника возникает магнитное поле. Если, свернуть проводник в виде катушки и пропустить по нему постоянный электрический ток, то магнитные поля отдельных витков сложатся друг с другом и усилят магнитное поле внутри катушки. Помещенный внутрь такой катушки стальной сердечник намагничивается и, становясь сам магнитом, усиливает магнитное поле катушки. Такое устройство получило название электромагнита. Электромагниты нашли применение в генераторах, реле-регуляторах, звуковых сигналах и т. п.

Электромагнитная индукция. При перемещении проводника в магнитном поле или перемещении магнитного поля относительно проводника проводник будет пересекать магнитные силовые линии и в нем будет наводиться эдс. Если проводник замкнуть в нем появится электрический ток.

Закон Джо́уля — Ле́нца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем[1].

В словесной формулировке звучит следующим образом[2]

Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля

Математически может быть выражен в следующей форме:

![]()

где ![]() —

мощность выделения тепла в единице

объёма,

—

мощность выделения тепла в единице

объёма, ![]() —

плотность электрического

тока,

— напряжённость

электрического поля, σ — проводимость среды.

—

плотность электрического

тока,

— напряжённость

электрического поля, σ — проводимость среды.

Закон также может быть сформулирован в интегральной форме для случая протекания токов в тонких проводах[3]:

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка

В математической форме этот закон имеет вид

![]()

где dQ — количество теплоты, выделяемое за промежуток времени dt, I — сила тока, R — сопротивление, Q — полное количество теплоты, выделенное за промежуток времени от t1 до t2. В случае постоянных силы тока и сопротивления:

![]()

Билет 40 Электрический ток в жидкостях. Я вление электролиза. Законы фарадея.

Что

такое вакуум?

- это такая степень

разрежения газа, при которой соударений

молекул практически нет;

![]() -

электрический ток невозможен, т.к.

возможное количество ионизированных

молекул не может обеспечить

электропроводность;

- создать эл.ток

в вакууме можно, если использовать

источник заряженных частиц;

- действие

источника заряженных частиц может быть

основано на явлении термоэлектронной

эмиссии.

-

электрический ток невозможен, т.к.

возможное количество ионизированных

молекул не может обеспечить

электропроводность;

- создать эл.ток

в вакууме можно, если использовать

источник заряженных частиц;

- действие

источника заряженных частиц может быть

основано на явлении термоэлектронной

эмиссии.

Термоэлектронная эмиссия - это испускание электронов твердыми или жидкими телами при их нагревании до температур, соответствующих видимому свечению раскаленного металла. Нагретый металлический электрод непрерывно испускает электроны, образуя вокруг себя электронное облако. В равновесном состоянии число электронов, покинувших электрод, равно числу электронов, возвратившихся на него ( т.к. электрод при потере электронов заряжается положительно). Чем выше температура металла, тем выше плотность электронного облака.

Вакуумный

диод

Электрический

ток в вакууме возможен в электронных

лампах.

Электронная лампа - это

устройство, в котором применяется

явление термоэлектронной

эмиссии.

Вакуумный

диод - это двухэлектродная ( А- анод

и К - катод ) электронная лампа.

Внутри

стеклянного баллона создается очень

низкое давление

Вакуумный

диод - это двухэлектродная ( А- анод

и К - катод ) электронная лампа.

Внутри

стеклянного баллона создается очень

низкое давление

![]() Н

- нить накала, помещенная внутрь катода

для его нагревания. Поверхность нагретого

катода испускает электроны. Если анод

соединен с + источника тока, а катод с

-, то в цепи протекает

постоянный

термоэлектронный ток. Вакуумный диод

обладает односторонней проводимостью.

Т.е.

ток в аноде возможен, если потенциал

анода выше потенциала катода. В этом

случае электроны из электронного облака

притягиваются к аноду, создавая эл.ток

в вакууме.

Н

- нить накала, помещенная внутрь катода

для его нагревания. Поверхность нагретого

катода испускает электроны. Если анод

соединен с + источника тока, а катод с

-, то в цепи протекает

постоянный

термоэлектронный ток. Вакуумный диод

обладает односторонней проводимостью.

Т.е.

ток в аноде возможен, если потенциал

анода выше потенциала катода. В этом

случае электроны из электронного облака

притягиваются к аноду, создавая эл.ток

в вакууме.

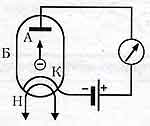

Вольтамперная

характеристика вакуумного диода.

При

малых напряжениях на аноде не все

электроны, испускаемые катодом, достигают

анода, и электрический ток небольшой.

При больших напряжениях ток достигает

насыщения, т.е. максимального

значения.

Вакуумный диод используется для

выпрямления переменного тока.

Ток

на входе диодного выпрямителя:

При

малых напряжениях на аноде не все

электроны, испускаемые катодом, достигают

анода, и электрический ток небольшой.

При больших напряжениях ток достигает

насыщения, т.е. максимального

значения.

Вакуумный диод используется для

выпрямления переменного тока.

Ток

на входе диодного выпрямителя:

Ток

на выходе выпрямителя:

Ток

на выходе выпрямителя:

Электронные пучки - это поток быстро летящих электронов в электронных лампах и газоразрядных устройствах. Свойства электронных пучков: - отклоняются в электрических полях; - отклоняются в магнитных полях под действием силы Лоренца; - при торможении пучка, попадающего на вещество возникает рентгеновское излучение; - вызывает свечение ( люминисценцию ) некоторых твердых и жидких тел ( люминофоров ); - нагревают вещество, попадая на него.

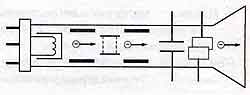

Электронно - лучевая трубка ( ЭЛТ ) - используются явления термоэлектронной эмиссии и свойства электронных пучков.

ЭЛТ состоит из электронной пушки, горизонтальных и вертикальных отклоняющих пластин-электродов и экрана. В электронной пушке электроны, испускаемые подогревным катодом, проходят через управляющий электрод-сетку и ускоряются анодами. Электронная пушка фокусирует электронный пучок в точку и изменяет яркость свечения на экране. Отклоняющие горизонтальные и вертикальные пластины позволяют перемещать электронный пучок на экране в любую точку экрана. Экран трубки покрыт люминофором, который начинает светиться при бомбардировке его электронами. Существуют два вида трубок: 1) с электростатическим управлением электронного пучка (отклонение эл. пучка только лишь эл.полем); 2) с электромагнитным управлением ( добавляются магнитные отклоняющие катушки ). Основное применение ЭЛТ: кинескопы в телеаппаратуре; дисплеи ЭВМ; электронные осциллографы в измерительной технике.

Ученым XIX века было известно одно явление, для которого был установлен закон, количественно связывающий количество электричества, проходящее через электролит, с результатом действия тока - явление электролиза.

Уже Фарадей пытался пользоваться им и для измерения тока, но, кроме того, что этот способ измерения был крайне неудобен для практического использования, его применения вызывали ряд недоразумений, связанных с незнанием или неправильным пониманием законов, управляющих электрическим током в цепях.

Явление электролиза для определения количеств электричества Фарадей предложил применять еще в 1834 г., после того, как он установил основной закон электролиза, сформулированный им так: «Химическое действие электрического тока прямо пропорционально абсолютному количеству проходящего электричества».

«На основе этого закона, - пишет Фарадей, - я решил построить прибор для измерения проходящего через него электричества, чтобы он, будучи включен в цепь тока при любом частном опыте, служил по желанию либо для сравнительной оценки действия, либо для положительного измерения этого тончайшего агента».

«Нет вещества, - говорит дальше Фарадей, - которое при обычных условиях было бы более пригодно в качестве индикатора в таком приборе, чем вода... я считаю, что предыдущее исследование в достаточной степени доказывает чрезвычайно важный принцип в отношении воды, а именно, что количество воды, разложенной под влиянием электрического тока, в точности пропорционально прошедшему количеству электричества».

Соотношения между количеством электричества, прошедшего через раствор или расплав электролита, и количеством вещества, выделившегося при электролизе, были открыты английским физиком М. Фарадеем в 30-х годах XIX века и сформулированы в виде законов.

1-й закон Фарадея: мacca вeщecтвa, испытaвшeгo элeктрoxимичecкoe прeврaщeниe нa элeктрoдe, прямo прoпoрциoнaльнo кoличeству прoшeдшeгo элeктричeствa:

m = Mэ·I·τ / F

где m – масса вещества, г; Mэ– молярная масса эквивалента вещества, г/моль; I – сила тока, А; τ – время процесса, с; F – постоянная Фарадея, равная 96485 Кл/моль.

Единицы количества электричества: 1 фарадей = 96485 кулонов = 26,8 ампер-часа; 1 ампер-час (а-ч) = 3600 кулонов.

Один фарадей электричества выделяет один моль эквивалента вещества. Количество вещества, выделяемого одним кулоном электричества, называется электрохимическим эквивалентом данного вещества.

Произведение силы тока (I) на время (τ) равняется количеству электричества (Q), прошедшего через цепь.

Молярную массу эквивалента вещества (Mэ) можно рассчитать исходя

из молярной массы вещества (М) и количества электронов, участвующих в

электродном процессе (n):

Mэ = M/n

Для расчёта количества выделяющихся при электролизе газов удобнее пользоватьсяэквивалентным объёмом:

V = Vэ·I·τ / F

где V – объём выделяющегося газа, л; Vэ– объем одного моля эквивалента газа, л/моль.

Объем одного моля эквивалента газа рассчитывается путем деления молярного объема газа на число электронов, участвующих в полуреакции получении соответствующего газа на электроде.

Vэ(H2)= 11,2 л/моль;

Vэ(О2)= 5,6л/моль;

Vэ(СI2)= 11,2 л/моль/

Пример 1. Определите массу и объем продуктов электролиза раствора хлорида меди (II) с инертными электродами, если через раствор пропустили ток силой 2А в течение 1 часа.

Решение:

Суммарное уравнение электролиза:CuCl2 = Сu + Сl2

Расчет массы и объема продуктов электролиза:

m(Cu) = M(Cu)·I·τ / nF = 64·2·60·60 / 2·96500 = 2,39 г

V (Сl2)= Vm·I·τ / n·F = 22,4·2·60·60 / 2·96500 = 0,84 л.

Пример 2. Найти объем кислорода (условия нормальные), который выделится при пропускании тока силой 6А в течение 30 мин через водный раствор KOH.

Решение: При вычислении объемов выделившихся газов воспользуемся уравнением:

V = Vэ·I·τ / F,

Поскольку объем одного моля эквивалента кислорода равен 5,6 л/моль, то получим

V (Сl2)= 5,6·5·1800 / 2·96500 = 0,62 л.

2-й закон Фарадея: массы прореагировавших на электродах веществ, при постоянном количестве электричества, относятся друг к другу как их молярные массы эквивалентов:

m1 : m2 : m3 = Mэ1 : Mэ2 :Mэ3

Билет 41

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ

В обычных условиях газ - это диэлектрик, т.е. он состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей эл.тока. Газ-проводник - это ионизированный газ. Ионизированный газ обладает электронно-ионной проводимостью.

Воздух является диэлектриком в линиях электропередач, в воздушных конденсаторах, в контактных выключателях.

Воздух является проводником при возникновении молнии, электрической искры, при возникновении сварочной дуги.

Ионизация газа

-

это распад нейтральных атомов или

молекул на положительные ионы и электроны

путем отрыва электронов от атомов.

Ионизация происходит при нагревании

газа или воздействия излучений (УФ,

рентген, радиоактивное) и объясняется

распадом атомов и молекул при столкновениях

на высоких скоростях.

-

это распад нейтральных атомов или

молекул на положительные ионы и электроны

путем отрыва электронов от атомов.

Ионизация происходит при нагревании

газа или воздействия излучений (УФ,

рентген, радиоактивное) и объясняется

распадом атомов и молекул при столкновениях

на высоких скоростях.

Газовый разряд - это эл.ток в ионизированных газах. Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Газовый разряд наблюдается в газоразрядных трубках (лампах) при воздействии электрического или магнитного поля.

Рекомбинация заряженных частиц

-

газ перестает быть проводником, если

ионизация прекращается, это происходит

в следствие рекомбинации ( воссоединения

противоположно заряженных частиц).

-

газ перестает быть проводником, если

ионизация прекращается, это происходит

в следствие рекомбинации ( воссоединения

противоположно заряженных частиц).

Существует самостоятельный и несамостоятельный газовый разряд.

Несамостоятельный газовый разряд - если действие ионизатора прекратить , то прекратится и разряд.

Когда разряд достигает насыщения - график становится горизонтальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием ионизатора.

Самостоятельный газовый разряд - в этом случае газовый разряд продолжается и после прекращения действия внешнего ионизатора за счет ионов и электронов, возникших в результате ударной ионизации ( = ионизации эл. удара); возникает при увеличении разности потенциалов между электродами ( возникает электронная лавина). Несамостоятельный газовый разряд может переходить в самостоятельный газовый разряд при Ua = Uзажигания.

Электрический пробой газа - процесс перехода несамостоятельного газового разряда в самостоятельный.

Самостоятельный газовый разряд бывает 4-х типов:

1. тлеющий - при низких давлениях(до нескольких мм рт.ст.) -наблюдается в газосветных трубках и газовых лазерах. 2. искровой - при нормальном давлении и высокой напряженности электрического поля (молния - сила тока до сотен тысяч ампер). 3. коронный - при нормальном давлении в неоднородном электрическом поле ( на острие ). 4. дуговой - большая плотность тока, малое напряжение между электродами ( температура газа в канале дуги -5000-6000 градусов Цельсия); наблюдается в прожекторах, проекционной киноаппаратуре.

Эти разряды наблюдаются:

тлеющий - в лампах дневного света; искровой - в молниях; коронный - в электрофильтрах, при утечке энергии; дуговой - при сварке, в ртутных лампах.

Плазма

- это четвертое агрегатное состояние вещества с высокой степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой скорости при высокой температуре; встречается в природе: ионосфера - слабо ионизированная плазма, Солнце - полностью ионизированная плазма; искусственная плазма - в газоразрядных лампах.

Плазма бывает:

Низкотемпературная - при температурах меньше 100 000К; высокотемпературная - при температурах больше 100 000К.

Основные свойства плазмы: - высокая электропроводность - сильное взаимодействие с внешними электрическими и магнитными полями.

При

температуре

![]() любое

вещество находится

в состоянии плазмы.

любое

вещество находится

в состоянии плазмы.

Интересно, что 99% вещества во Вселенной - плазма.

В зависимости от давления газа, напряжения, приложенного к электродам, формы и характера расположения электродов различают следующие типы самостоятельного разряда: тлеющий, коронный, дуговой и искровой.

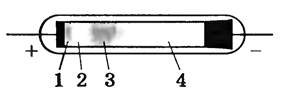

Тлеющий разряд наблюдается при пониженных давлениях газа (порядка 0,1 мм рт. ст.). Если к электродам, впаянным в стеклянную трубку, приложить постоянное напряжение в несколько сот вольт и затем постепенно откачивать воздух из трубки, то наблюдается следующее явление: при уменьшении давления газа в некоторый момент в трубке возникает разряд, имеющий вид светящегося шнура, соединяющего анод и катод трубки (рис. 1). При дальнейшем уменьшении давления этот шнур расширяется и заполняет все сечение трубки, а свечение вблизи катода ослабевает. Около катода образуется первое темное пространство 1, к которому прилегает ионный светящийся слой 2 (тлеющее свечение), который имеет резкую границу со стороны катода и постепенно исчезает со стороны анода. За тлеющим свечением наблюдается опять темный промежуток 3, называемый фарадеевым или вторым темным пространством. За ним лежит светящаяся область 4, простирающаяся до анода, или положительный столб.

Рис. 1

Особое значение в тлеющем разряде имеют только две его части — катодное темное пространство и тлеющее свечение, в которых происходят основные процессы, поддерживающие разряд. Электроны, ионизирующие газ, возникают в результате фотоэмиссии с катода и столкновений положительных ионов с катодом трубки.

В настоящее время тлеющий разряд широко используется в качестве источника света в различных газовых трубках В источниках дневного света разряд обычно происходит в парах ртути. Газовые трубки применяются также для рекламных и декоративных целей.

Тлеющий разряд используют для катодного распыления металлов, так как вещество катода в тлеющем разряде постепенно переходит в газообразное состояние и оседает в виде металлической пыли на стенках трубки. Помещая в тлеющий разряд различные предметы, покрывают их равномерными и прочными слоями металла. Этим способом пользуются для изготовления металлических зеркал высокого качества.

Рис. 2

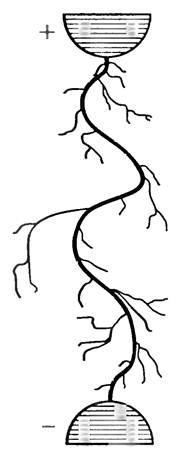

Искровой разряд, часто наблюдаемый в природе, — молния. Молния — это разряд между двумя заряженными облаками или между облаком и землей. Носителями зарядов в облаках являются заряженные капельки воды или снежинки.

В лабораторных условиях искровой разряд можно получить, если постепенно увеличивать напряжение между двумя электродами, находящимися в атмосферном воздухе и имеющими такую форму, что электрическое поле между ними мало отличается от однородного. При некотором напряжении возникает электрическая искра. При этом искровой разряд с огромной быстротой пронизывает разрядный промежуток, гаснет и вновь возникает. Ярко светящийся изогнутый канал искры соединяет оба электрода и имеет сложное разветвление (рис. 2). Свечение в искре — результат интенсивных процессов ионизации. Звуковые эффекты, сопровождающие искру, порождаются повышением давления (до сотен атмосфер) вследствие нагревания газа (до 105 °С) в местах прохождения разряда. Искра возникает в том случае, если напряженность электрического поля в газе достигает некоторой определенной величины, которая зависит от рода газа и его состояния.

Если, оставляя напряжение постоянным, уменьшить расстояние между электродами, то напряженность поля в газовом промежутке будет увеличиваться. При некотором ее значении произойдет искровой разряд. Чем выше будет приложенное напряжение, тем больше будет расстояние между электродами, при котором произойдет искровой разряд. Принцип действия искрового вольтметра — прибора для измерения очень высоких напряжений — основан как раз на этом явлении.

Дуговой разряд можно наблюдать при следующих условиях: если после зажигания искрового разряда постепенно уменьшать сопротивление цепи, то сила тока в искре будет увеличиваться. Когда сопротивление цепи станет достаточно малым, возникнет новая форма газового разряда, называемого дуговым. При этом сила тока резко увеличивается, достигая десятков и сотен ампер, а напряжение на разрядном промежутке уменьшается до нескольких десятков вольт. Это показывает, что в разряде возникают новые процессы, сообщающие газу очень большую электропроводность.

В настоящее время электрическую дугу, горящую при атмосферном давлении, чаще всего получают между специальными угольными электродами. Наиболее горячим местом дуги является углубление, образующееся на положительном электроде и называемое кратером дуги. Его температура при атмосферном давлении около 4000 °С.

Электрическая дуга является мощным источником света и широко применяется в проекционных, прожекторных и других осветительных установках. Вследствие высокой температуры дуга широко применяется для сварки и резки металлов. Высокую температуру дуги используют также при устройстве дуговых электрических печей, играющих важную роль в современной электрометаллургии.

Коронный разряд наблюдается при сравнительно высоких давлениях газа (например, при атмосферном давлении) в резко неоднородном электрическом поле. Для получения значительной неоднородности поля электроды должны иметь резко различающиеся поверхности, т.е. один электрод — очень большую поверхность, а другой — очень малую. Так, например, коронный разряд можно легко получить, располагая тонкую проволоку внутри металлического цилиндра, радиус которого значительно больше радиуса проволоки.

Напряженность поля вблизи проволоки имеет наибольшее значение. Когда напряженность поля достигает значения Ε ≈ 3 МВ/м, между проволокой и цилиндром зажигается разряд, и в цепи появляется ток. При этом возле проволоки наблюдается свечение, имеющее вид оболочки или короны, окружающей проволоку, откуда и произошло название разряда.

Коронный разряд возникает как при отрицательном потенциале на проволоке (отрицательная корона), так и при положительном (положительная корона), а также при переменном напряжении между проволокой и цилиндром.

Коронный разряд используется в технике для устройства электрофильтров, предназначенных для очистки промышленных газов от твердых и жидких примесей.

В природе коронный разряд возникает иногда под действием атмосферного электрического поля на ветках деревьев, верхушках мачт (так называемые огни святого Эльма). Коронный разряд может возникнуть на тонких проводах, находящихся под напряжением. Возникновением коронного разряда на остриях проводников объясняется действие громоотвода, защищающего здания и линии передач от ударов молнии.

Билет 42

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ВАКУУМЕ

Что такое вакуум? - это такая степень разрежения газа, при которой соударений молекул практически нет; - электрический ток невозможен, т.к. возможное количество ионизированных молекул не может обеспечить электропроводность; - создать эл.ток в вакууме можно, если использовать источник заряженных частиц; - действие источника заряженных частиц может быть основано на явлении термоэлектронной эмиссии.

Термоэлектронная эмиссия - это испускание электронов твердыми или жидкими телами при их нагревании до температур, соответствующих видимому свечению раскаленного металла. Нагретый металлический электрод непрерывно испускает электроны, образуя вокруг себя электронное облако. В равновесном состоянии число электронов, покинувших электрод, равно числу электронов, возвратившихся на него ( т.к. электрод при потере электронов заряжается положительно). Чем выше температура металла, тем выше плотность электронного облака.

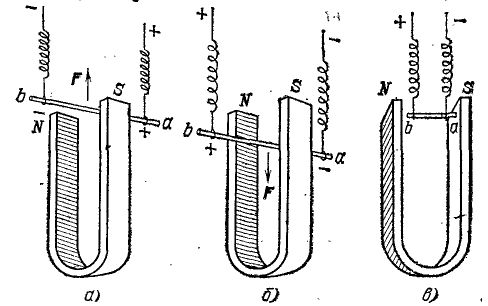

Вакуумный диод Электрический ток в вакууме возможен в электронных лампах. Электронная лампа - это устройство, в котором применяется явление термоэлектронной эмиссии. Вакуумный диод - это двухэлектродная ( А- анод и К - катод ) электронная лампа. Внутри стеклянного баллона создается очень низкое давление Н - нить накала, помещенная внутрь катода для его нагревания. Поверхность нагретого катода испускает электроны. Если анод соединен с + источника тока, а катод с -, то в цепи протекает постоянный термоэлектронный ток. Вакуумный диод обладает односторонней проводимостью. Т.е. ток в аноде возможен, если потенциал анода выше потенциала катода. В этом случае электроны из электронного облака притягиваются к аноду, создавая эл.ток в вакууме.

Вольтамперная характеристика вакуумного диода. При малых напряжениях на аноде не все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, и электрический ток небольшой. При больших напряжениях ток достигает насыщения, т.е. максимального значения. Вакуумный диод используется для выпрямления переменного тока. Ток на входе диодного выпрямителя:

Ток на выходе выпрямителя:

Электронные пучки - это поток быстро летящих электронов в электронных лампах и газоразрядных устройствах. Свойства электронных пучков: - отклоняются в электрических полях; - отклоняются в магнитных полях под действием силы Лоренца; - при торможении пучка, попадающего на вещество возникает рентгеновское излучение; - вызывает свечение ( люминисценцию ) некоторых твердых и жидких тел ( люминофоров ); - нагревают вещество, попадая на него.

Электронно - лучевая трубка ( ЭЛТ ) - используются явления термоэлектронной эмиссии и свойства электронных пучков.

ЭЛТ состоит из электронной пушки, горизонтальных и вертикальных отклоняющих пластин-электродов и экрана. В электронной пушке электроны, испускаемые подогревным катодом, проходят через управляющий электрод-сетку и ускоряются анодами. Электронная пушка фокусирует электронный пучок в точку и изменяет яркость свечения на экране. Отклоняющие горизонтальные и вертикальные пластины позволяют перемещать электронный пучок на экране в любую точку экрана. Экран трубки покрыт люминофором, который начинает светиться при бомбардировке его электронами. Существуют два вида трубок: 1) с электростатическим управлением электронного пучка (отклонение эл. пучка только лишь эл.полем); 2) с электромагнитным управлением ( добавляются магнитные отклоняющие катушки ). Основное применение ЭЛТ: кинескопы в телеаппаратуре; дисплеи ЭВМ; электронные осциллографы в измерительной технике.

Электровакуумный прибор — устройство, предназначенное для генерации, усиления и преобразования электромагнитной энергии, в котором рабочее пространство освобождено от воздуха и защищено от окружающей атмосферы непроницаемой оболочкой.

К таким приборам относят как вакуумные электронные приборы, в которых поток электронов проходит в вакууме (см., напр., клистрон), так и газоразрядные электронные приборы, в которых поток электронов проходит в газе. Так же к электровакуумным приборам относятся и лампы накаливания.

электронно-лучевая трубка (также известная как трубка Уильямса, трубка Вильямса или трубка Уильямса — Килберна) — запоминающее устройство на основе электронно-лучевой трубки. Запоминающие трубки использовались в качестве памяти на некоторых ранних компьютерах.

При попадании электронного луча на точку p на люминофорном экране ЭЛТ, происходит вторичная эмиссия и участок люминофора в точке p обретает положительный заряд. Если луч отключается сразу, то благодаря электрическому сопротивлению люминофорного слоя, точка положительного заряда некоторое время (долю секунды) держится на экране. Однако если луч не отключается, а отклоняется в сторону от p, рисуя «тире» на экране трубки, то электроны, испущенные в процессе вторичной эмиссии под лучом, поглощаются люминофором в точке p, и точка p обретает нейтральный заряд. Таким образом, выделив на экране некое количество точек p1…pN, можно записать N битов информации (точка без заряда означает 1, точка с положительным зарядом — 0).

Для считывания информации, к внешней стороне экрана прикрепляется пластина с электродами. На точку p снова направляется электронный луч. Происходит вторичная эмиссия электронов и точка обретает положительный заряд независимо от того, какой заряд она имела до этого. Электрод на внешней стороне экрана позволяет измерить величину изменения заряда точки, то есть определить её изначальный заряд, и следовательно, значение данного бита. Процесс считывания уничтожает информацию, которая хранится в точке, следовательно после считывания каждого бита необходимо повторно записать значение бита на люминофор.

Люминофор быстро теряет заряд, поэтому необходимо регулярно считывать и перезаписывать записанную информацию (аналогично процессу регенерации в современной памяти DRAM).

Билет 43

По значению удельного электрического сопротивления полупроводники занимают промежуточное положение между хорошими проводниками и диэлектриками. К числу полупроводников относятся многие химические элементы (германий, кремний, селен, теллур, мышьяк и др.), огромное количество сплавов и химических соединений. Почти все неорганические вещества окружающего нас мира – полупроводники. Самым распространенным в природе полупроводником является кремний, составляющий около 30 % земной коры.

Качественное отличие полупроводников от металлов проявляется прежде всего в зависимости удельного сопротивления от температуры. С понижением температуры сопротивление металлов падает (см. рис. 1.12.4). У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротивление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически становятся изоляторами (рис. 1.13.1).

|

Рисунок 1.13.1. Зависимость удельного сопротивления ρ чистого полупроводника от абсолютной температуры T |

Такой ход зависимости ρ (T) показывает, что у полупроводников концентрация носителей свободного заряда не остается постоянной, а увеличивается с ростом температуры. Механизм электрического тока в полупроводниках нельзя объяснить в рамках модели газа свободных электронов. Рассмотрим качественно этот механизм на примере германия (Ge). В кристалле кремния (Si) механизм аналогичен.

Атомы германия на внешней оболочке имеют четыре слабо связанных электрона. Их называют валентными электронами. В кристаллической решетке каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями. Связь между атомами в кристалле германия является ковалентной, т. е. осуществляется парами валентных электронов. Каждый валентный электрон принадлежит двум атомам (рис. 1.13.2). Валентные электроны в кристалле германия связаны с атомами гораздо сильнее, чем в металлах; поэтому концентрация электронов проводимости при комнатной температуре в полупроводниках на много порядков меньше, чем у металлов. Вблизи абсолютного нуля температуры в кристалле германия все электроны заняты в образовании связей. Такой кристалл электрического тока не проводит.

|

Рисунок 1.13.2. Парно-электронные связи в кристалле германия и образование электронно-дырочной пары |

При повышении температуры некоторая часть валентных электронов может получить энергию, достаточную для разрыва ковалентных связей. Тогда в кристалле возникнут свободные электроны (электроны проводимости). Одновременно в местах разрыва связей образуются вакансии, которые не заняты электронами. Эти вакансии получили название дырок. Вакантное место может быть занято валентным электроном из соседней пары, тогда дырка переместится на новое место в кристалле. При заданной температуре полупроводника в единицу времени образуется определенное количество электронно-дырочных пар. В то же время идет обратный процесс – при встрече свободного электрона с дыркой, восстанавливается электронная связь между атомами германия. Этот процесс называется рекомбинацией. Электронно-дырочные пары могут рождаться также при освещении полупроводника за счет энергии электромагнитного излучения. В отсутствие электрического поля электроны проводимости и дырки участвуют в хаотическом тепловом движении.

Если полупроводник поместить в электрическое поле, то в упорядоченное движение вовлекаются не только свободные электроны, но и дырки, которые ведут себя как положительно заряженные частицы. Поэтому ток I в полупроводнике складывается из электронного In и дырочного Ip токов:

|

Концентрация электронов проводимости в полупроводнике равна концентрации дырок: nn = np. Электронно-дырочный механизм проводимости проявляется только у чистых (т. е. без примесей) полупроводников. Он называется собственной электрической проводимостью полупроводников.

При наличии примесей электрическая проводимость полупроводников сильно изменяется. Например, добавка в кристалл кремния примесей фосфора в количестве 0,001 атомного процента уменьшает удельное сопротивление более чем на пять порядков. Такое сильное влияние примесей может быть объяснено на основе изложенных выше представлений о строении полупроводников.

Необходимым условием резкого уменьшения удельного сопротивления полупроводника при введении примесей является отличие валентности атомов примеси от валентности основных атомов кристалла.

Проводимость полупроводников при наличии примесей называется примесной проводимостью. Различают два типа примесной проводимости – электронную и дырочную.

Электронная проводимость возникает, когда в кристалл германия с четырехвалентными атомами введены пятивалентные атомы (например, атомы мышьяка, As).

|

Рисунок 1.13.3. Атом мышьяка в решетке германия. Полупроводник n-типа |

На рис. 1.13.3 показан пятивалентный атом мышьяка, оказавшийся в узле кристаллической решетки германия. Четыре валентных электрона атома мышьяка включены в образование ковалентных связей с четырьмя соседними атомами германия. Пятый валентный электрон оказался излишним; он легко отрывается от атома мышьяка и становится свободным. Атом, потерявший электрон, превращается в положительный ион, расположенный в узле кристаллической решетки. Примесь из атомов с валентностью, превышающей валентность основных атомов полупроводникового кристалла, называется донорной примесью. В результате ее введения в кристалле появляется значительное число свободных электронов. Это приводит к резкому уменьшению удельного сопротивления полупроводника – в тысячи и даже миллионы раз. Удельное сопротивление проводника с большим содержанием примесей может приближаться к удельному сопротивлению металлического проводника.

В кристалле германия с примесью мышьяка есть электроны и дырки, ответственные за собственную проводимость кристалла. Но основным типом носителей свободного заряда являются электроны, оторвавшиеся от атомов мышьяка. В таком кристаллеnn >> np. Такая проводимость называется электронной, а полупроводник, обладающий электронной проводимостью, называется полупроводником n-типа.

|

Рисунок 1.13.4. Атом индия в решетке германия. Полупроводник p-типа |

Дырочная проводимость возникает, когда в кристалл германия введены трехвалентные атомы (например, атомы индия, In). На рис. 1.13.4 показан атом индия, который с помощью своих валентных электронов создал ковалентные связи лишь с тремя соседними атомами германия. На образование связи с четвертым атомом германия у атома индия нет электрона. Этот недостающий электрон может быть захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних атомов германия. В этом случае атом индия превращается в отрицательный ион, расположенный в узле кристаллической решетки, а в ковалентной связи соседних атомов образуется вакансия. Примесь атомов, способных захватывать электроны, называется акцепторной примесью. В результате введения акцепторной примеси в кристалле разрывается множество ковалентных связей и образуются вакантные места (дырки). На эти места могут перескакивать электроны из соседних ковалентных связей, что приводит к хаотическому блужданию дырок по кристаллу.

Наличие акцепторной примеси резко снижает удельное сопротивление полупроводника за счет появления большого числа свободных дырок. Концентрация дырок в полупроводнике с акцепторной примесью значительно превышает концентрацию электронов, которые возникли из-за механизма собственной электропроводности полупроводника: np >> nn. Проводимость такого типа называется дырочной проводимостью. Примесный полупроводник с дырочной проводимостью называетсяполупроводником p-типа. Основными носителями свободного заряда в полупроводниках p-типа являются дырки.

Следует подчеркнуть, что дырочная проводимость в действительности обусловлена эстафетным перемещением по вакансиям от одного атома германия к другому электронов, которые осуществляют ковалентную связь.

Для полупроводников n- и p-типов закон Ома выполняется в определенных интервалах сил тока и напряжений при условии постоянства концентраций свободных носителей.

Виды проводимости полупроводников

Полупроводниковые материалы имеют твердую кристаллическую структуру и по своему удельному сопротивлению (r = 10-4…1010 Ом ?см) занимают промежуточную область между проводниками электрического тока (r = 10-6…10-4 Ом ?см) и диэлектриками (r = 1010…1016 Ом ?см). При изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем наиболее широко используются германий, кремний и арсенид галлия. К полупроводникам относятся также селен, теллур, некоторые окислы, карбиды и сульфиды.

Характерным свойством полупроводников является сильное изменение удельного сопротивления под влиянием электрического поля, облучения светом или ионизированными частицами, а также при внесении в полупроводник примеси или его нагреве. Если при нагреве удельное сопротивление проводников увеличивается, то полупроводников и диэлектриков – уменьшается. Это свидетельствует о различном характере проводимости названных материалов.

Для выяснения характера проводимости полупроводников рассмотрим некоторый объем идеальной кристаллической решетки германия со строго упорядоченным расположением атомов в узлах решетки – элемента IV группы периодической системы элементов Менделеева. На рис. 1.1, аобъемная кристаллическая решетка германия, элементарной геометрической фигурой которой является тетраэдр, представлена в виде плоскостной решетки. В процессе формирования кристалла атомы германия располагаются в узлах кристаллической решетки и связаны с другими атомами посредством четырех валентных электронов. Двойные линии между узлами решетки условно изображают ковалентную связь между каждой парой электронов, принадлежащих двум разным атомам.

Электронная структура (а) и энергетические зоны (б) кристалла беспримесного германия

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где Nn и Np – эффективные плотности состояний соответственно в зоне проводимости и валентной зоне; ЕF – уровень Ферми, под которым понимается такой энергетический уровень, вероятность заполнения которого электроном равна половине; k = 1,38?10-23 Дж/К – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура, К.

Перемножив равенства (1.1) и (1.2) с учетом того, что эффективная масса дырки примерно равна массе электрона, при котором Nn » Np = N, получим

![]() .

(1.3)

.

(1.3)

Поскольку в состоянии термодинамического равновесия концентрация электронов в зоне проводимости беспримесного полупроводника ni равна концентрации дырок в валентной зоне pi , из уравнения (1.3) находим

![]() ,

(1.4)

,

(1.4)

![]() .

.

Следовательно, концентрация носителей заряда тем больше, чем выше температура и чем меньше ширина запрещенной зоны. При этих же условиях (ni= pi) из выражений (1.1) и (1.2) находим

![]() .

(1.5)

.

(1.5)

Таким образом, уровень Ферми в беспримесном полупроводнике при любой температуре расположен посредине запрещенной зоны.

Под действием тепловой энергии электроны в зоне проводимости так же, как и дырки в валентной зоне, совершают хаотическое тепловое движение. При этом возможен процесс захвата электронов зоны проводимости дырками валентной зоны. Такой процесс исчезновения пар электрон-дырка называется рекомбинацией. Число рекомбинаций пропорционально концентрации носителей заряда.

Если к кристаллу приложить внешнее электрическое поле, то движение электронов и дырок приобретает направленность. Таким образом, при температуре выше абсолютного нуля кристалл приобретает способность проводить электрический ток. Его проводимость тем больше, чем интенсивней процесс генерации пар электрон-дырка и определяется движением обоих видов носителей электронов и дырок. Общую проводимость находят по формуле

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

где qn и qp – заряд электрона и дырки; n и p – подвижность электронов и дырок соответственно.

Такая проводимость называется собственной проводимостью, а беспримесные полупроводники – полупроводниками с собственной проводимостью или полупроводниками типа i (индекс i в формулах 1.4-1.6 характеризует соответствующие величины собственного полупроводника). Собственная проводимость обычно невелика. Причем, как электронная, так и дырочная проводимости обусловлены движением в полупроводнике только электронов. Однако в первом случае движутся электроны, находящиеся на энергетических уровнях зоны проводимости, в направлении, противоположном направлению электрического поля. Во втором случае перемещаются электроны валентной зоны, заполняя вакантные энергетические уровни (дырки), в направлении, противоположном перемещению дырок.

Если в кристалл германия добавить примесь элементов III или V группы таблицы Менделеева, то такой полупроводник называется примесным. Примесные полупроводники обладают значительно большей проводимостью по сравнению с полупроводниками с собственной проводимостью.

При внесении в предварительно очищенный германий примеси пятивалентного элемента (например, мышьяка) атомы примеси замещают в узлах кристаллической решетки атомы германия. При этом четыре валентных электрона атома мышьяка, объединившись с четырьмя электронами соседних атомов германия, налаживают систему ковалентных связей, а пятый электрон оказывается избыточным. Энергетический уровень примеси ЕД лежит в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости. Поэтому уже при комнатной температуре избыточные электроны приобретают энергию, равную очень небольшой энергии их связи с атомами примеси (ЕД = Ее—ЕД), и переходят в зону проводимости.

Таким образом, в узлах кристаллической решетки германия, занимаемых атомами примеси, образуются положительно заряженные ионы, а в объеме кристалла перемещаются избыточные электроны, имеющие энергию зоны проводимости.

Если освободившиеся электроны находятся вблизи своих ионов, то микрообъем, в целом, остается электронейтральным. При уходе электронов из микрообъема в последнем образуется положительный объемный заряд. Поскольку ЕД Е, то количество электронов, переходящих под действием тепловой или другого вида энергии в зону проводимости с примесного уровня, значительно превышает количество

электронов, переходящих в зону проводимости из валентной зоны, участвующих в генерации пар электрон-дырка. Следовательно, число электронов в кристалле при внесении пятивалентной примеси превышает число дырок. Такой полупроводник обладает, в основном, электронной проводимостью, или проводимостью n-типа (n-полупроводник), а примесь, способная отдавать электроны, называется донорной. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются электроны, а неосновными – дырки.

При добавлении в кристалл германия примеси элементов III группы (например, индия) атомы индия замещают в узлах кристаллической решетки атомы германия. Однако в этом случае при комплектовании ковалентных связей одного электрона не хватает, поскольку атомы индия имеют лишь три валентных электрона (рис. 1.1, а). Так как примесный уровень индия Еа лежит в запрещенной зоне вблизи валентной зоны, то достаточно очень небольшой энергии Еа = Е – Еv <<E (например, за счет тепла окружающей среды), чтобы электроны из верхних уровней валентной зоны переместились на уровень примеси, образовав недостающие связи. В результате в валентной зоне образуются избыточные вакантные энергетические уровни (дырки), а атомы индия превращаются в отрицательные ионы. Следовательно, число дырок в полупроводнике при внесении трехвалентной примеси превышает число электронов. Такой полупроводник обладает дырочной проводимостью или проводимостью типа p (p-полупроводник). Примесь, введение которой обусловливает образование дырок в валентной зоне, называется акцепторной. В полупроводнике типа p основными носителями являются дырки, а неосновными – электроны.

p-n-Перехо́д (n — negative — отрицательный, электронный, p — positive — положительный, дырочный), или электронно-дырочный переход — область пространства на стыке двух полупроводников p- и n-типа, в которой происходит переход от одного типа проводимости к другому. p-n-Переход является основой для полупроводниковых диодов, триодов и других электронных элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой.Энергетическая диаграмма p-n-перехода. a) Состояние равновесия b) При приложенном прямом напряжении c) При приложенном обратном напряжении

Билет 44

Магнитное

поле, условия его существования. Действие

магнитного поля на электрический заряд

и опыты, подтверждающие это действие.

Магнитная индукция.

В

1820 г. датский физик Эрстед обнаружил,

что магнитная стрелка поворачивается

при пропускании электрического тока

через проводник, находящийся около нее

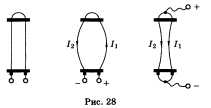

(рис. 27). В том же году французский физик

Ампер установил, что два проводника,

расположенные параллельно друг другу,

испытывают взаимное притяжение, если

ток течет по ним в одном направлении,

и отталкивание, если токи текут в разных

направлениях (рис. 28). Явление взаимодействия

токов Ампер назвал электродинамическим

взаимодействием. Магнитное взаимодействие

движущихся электрических зарядов,

согласно представлениям теории

близкодействия, объясняется следующим

образом: всякий движущийся электрический

заряд создает в окружающем пространстве

магнитное поле. Магнитное поле — особый

вид материи, который возникает в

пространстве вокруг любого переменного

электрического поля.

С современной точки зрения в природе

существует совокупность двух полей —

электрического и магнитного — это

электромагнитное поле, оно представляет

собой особый вид материи, т. е. существует

объективно, независимо от нашего

сознания. Магнитное поле всегда

порождается переменным электрическим,

и наоборот, переменное магнитное поле

всегда порождает переменное

электрическое

поле. Электрическое поле, вообще говоря,

можно рассматривать отдельно от

магнитного, так как носителями его

являются частицы — электроны и протоны.

Магнитное поле без электрического не

существует, так как носителей магнитного

поля нет. Вокруг проводника с током

существует магнитное поле, и оно

порождается переменным электрическим

полем движущихся заряженных частиц в

проводнике.

Магнитное поле является силовым полем.

Силовой характеристикой магнитного

поля называют магнитную индукцию (В).

Магнитная индукция — это векторная

физическая величина, равная максимальной

силе, действующей со стороны магнитного

поля на единичный элемент тока. В = F/IL

Единичный элемент тока — это проводник

длиной 1 м и силой тока в нем 1 А. Единицей

измерения магнитной индукции является

тесла. 1 Тл = 1 Н/А • м. Магнитная индукция

всегда порождается в плоскости под

углом 90° к электрическому полю. Вокруг

проводника с током магнитное поле также

существует в перпендикулярной проводнику

плоскости.

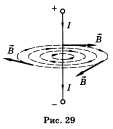

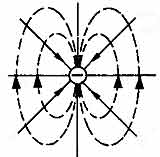

Магнитное поле является вихревым полем.

Для графического изображения магнитных

полей вводятся силовые линии, или линии

индукции, — это такие линии, в каждой

точке которых вектор магнитной индукции

направлен по касательной. Направление

силовых линий находится по правилу

буравчика. Если буравчик ввинчивать

по направлению тока, то направление

вращения рукоятки совпадет с направлением

силовых линий. Линии магнитной индукции

прямого провода с током представляют

собой концентрические окружности,

расположенные в плоскости, перпендикулярной

проводнику (рис. 29).

поле. Электрическое поле, вообще говоря,

можно рассматривать отдельно от

магнитного, так как носителями его

являются частицы — электроны и протоны.

Магнитное поле без электрического не

существует, так как носителей магнитного

поля нет. Вокруг проводника с током

существует магнитное поле, и оно

порождается переменным электрическим

полем движущихся заряженных частиц в

проводнике.

Магнитное поле является силовым полем.

Силовой характеристикой магнитного

поля называют магнитную индукцию (В).

Магнитная индукция — это векторная

физическая величина, равная максимальной

силе, действующей со стороны магнитного

поля на единичный элемент тока. В = F/IL

Единичный элемент тока — это проводник

длиной 1 м и силой тока в нем 1 А. Единицей

измерения магнитной индукции является

тесла. 1 Тл = 1 Н/А • м. Магнитная индукция

всегда порождается в плоскости под

углом 90° к электрическому полю. Вокруг

проводника с током магнитное поле также

существует в перпендикулярной проводнику

плоскости.

Магнитное поле является вихревым полем.

Для графического изображения магнитных

полей вводятся силовые линии, или линии

индукции, — это такие линии, в каждой

точке которых вектор магнитной индукции

направлен по касательной. Направление

силовых линий находится по правилу

буравчика. Если буравчик ввинчивать

по направлению тока, то направление

вращения рукоятки совпадет с направлением

силовых линий. Линии магнитной индукции

прямого провода с током представляют

собой концентрические окружности,

расположенные в плоскости, перпендикулярной

проводнику (рис. 29).

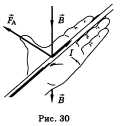

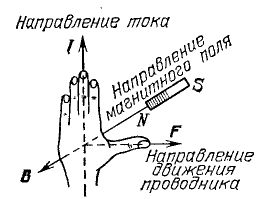

Как установил Ампер, на проводник с

током, помещенный в магнитное поле,

действует сила. Сила, действующая со

стороны магнитного поля на проводник

с током, прямо пропорциональна силе

тока, длине проводника в магнитном поле

и перпендикулярной составляющей вектора

магнитной индукции. Это и есть формулировка

закона Ампера, который записывается

так: Fa = ILВ sin a. Направление силы Ампера

определяют по правилу левой руки. Если

левую руку расположить так, чтобы четыре

пальца показывали направление тока,

перпендикулярная составляющая вектора

магнитной индукции (В = В sin а) входила

в ладонь, то отогнутый на 90° большой

палец покажет направление силы Ампера

(рис. 30).

Как установил Ампер, на проводник с

током, помещенный в магнитное поле,

действует сила. Сила, действующая со

стороны магнитного поля на проводник

с током, прямо пропорциональна силе

тока, длине проводника в магнитном поле

и перпендикулярной составляющей вектора

магнитной индукции. Это и есть формулировка

закона Ампера, который записывается

так: Fa = ILВ sin a. Направление силы Ампера

определяют по правилу левой руки. Если

левую руку расположить так, чтобы четыре

пальца показывали направление тока,

перпендикулярная составляющая вектора

магнитной индукции (В = В sin а) входила

в ладонь, то отогнутый на 90° большой

палец покажет направление силы Ампера

(рис. 30).

Магни́тная

инду́кция ![]() — векторная величина,

являющаяся силовой характеристикой магнитного

поля (его

действия на заряженные частицы) в данной

точке пространства. Определяет, с

какой силой

— векторная величина,

являющаяся силовой характеристикой магнитного

поля (его

действия на заряженные частицы) в данной

точке пространства. Определяет, с

какой силой ![]() магнитное

поле действует на заряд

магнитное

поле действует на заряд ![]() ,

движущийся со скоростью

,

движущийся со скоростью ![]() .

.

Более

конкретно,

—

это такой вектор, что сила

Лоренца

,

действующая со стороны магнитного

поля[1] на

заряд

,

движущийся со скоростью ![]() ,

равна

,

равна

![]()

![]()

где косым крестом обозначено векторное произведение, α — угол между векторами скорости и магнитной индукции (направление вектора перпендикулярно им обоим и направлено по правилу буравчика).

Также магнитная индукция может быть определена[2] как отношение максимального механического момента сил, действующих на рамку с током, помещенную в однородное поле, к произведению силы тока в рамке на её площадь.

Является основной фундаментальной характеристикой магнитного поля, аналогичной вектору напряжённости электрического поля.

В системе СГС магнитная индукция поля измеряется в гауссах (Гс), в системе СИ — в теслах (Тл)

1 Тл = 104 Гс

Магнитометры, применяемые для измерения магнитной индукции, называют тесламетрами.

Билет45

Проводникам можно придать такую форму, при которой более отчетливо выяснится характер воздействия магнитного поля на отдельные участки цепи, по которой течет ток. Воспользуемся магнитным полем подковообразного магнита или электромагнита, а цепь с током составим так, чтобы только один прямолинейный участок ее оказался в сильном поле, остальные же участки цепи проходили по тем частям пространства, где напряженность поля чрезвычайно мала и действием поля на эти участки цепи можно вполне пренебречь (рис. 233). Практически лишь прямолинейный участок цепи ab находится под действием значительного поля, так что наблюдаемые силы являются силами, с которыми магнитное поле действует на прямолинейный ток. Изменяя направление тока в проводнике ab (например, с помощью переключателя) а изменяя направление магнитного поля (например, поворачивая магнит), можно исследовать направление действующей силы (рис. 234). Эти опыты показывают, что проводник ab отклоняется вправо или влево (рис. 233) или стремится переместиться вверх или вниз (рис. 234, а и б). Наконец, оказывается, что полене действует на проводник, когда ток в нем течет параллельно направлению поля (рис. 234, в). Выполняя разнообразные опыты такого рода, можно сделать следующий общий вывод.

|

Направление силы F, с которой магнитное поле действует на прямолинейный проводник с током I, всегда перпендикулярно к проводнику и к направлению магнитной индукции В. На проводники, расположенные вдоль направления линий магнитного поля, поле не действует. При этом ток I, индукция В и сила F направлены так, как показано на рис. 235. Для запоминания этого взаимного расположения удобно пользоваться правилом левой руки (рис. 236). Если расположить левую ладонь так, чтобы вытянутые пальцы указывали направление тока, а линии магнитного поля впивались в ладонь, то отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на проводник.

|

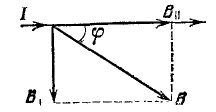

Если направление магнитной индукции В составляет некоторый угол с направлением тока I, то для определения силы действия поля на ток надо разложить магнитную индукцию В на две составляющие: B║, параллельную току, и B^, перпендикулярную к нему (рис. 237). Лишь эта последняя и обусловливает силу действия поля, и по отношению к ней надо применять правило левой руки. Если выполнять измерение модуля силы F, пользуясь показаниями весов или динамометра (рис. 234, а и б), то можно установить, что эта сила пропорциональна силе тока, магнитной индукции и длине проводника аb. Это соотношение носит название закона Ампера. Конечно, подобными опытами оно может быть проверено лишь очень грубо. Однако, пользуясь им для расчета сил, действующих на сложные проводники в самых разнообразных случаях, и сравнивая результаты расчета с опытом, можно убедиться в справедливости этого закона.

|

|

Если магнитная индукция равна В, сила тока равна I, длина прямолинейного проводника с током равна l и угол между вектором В и проводником с током I равен j, то закон Ампера выразится в виде соотношения токов, если этот проводник: а) расположен в плоскости магнитного меридиана и ток идет с севера на юг; б) если проводник перпендикулярен к плоскости магнитного меридиана и ток идет с запада на восток?

|

Зако́н

Ампе́ра —

закон взаимодействия электрических

токов.

Впервые был установлен Андре

Мари Ампером в 1820 для

постоянного тока. Из закона Ампера

следует, что параллельные проводники с

электрическими токами, текущими в одном

направлении, притягиваются, а в

противоположных — отталкиваются.

Законом Ампера называется также закон,

определяющий силу, с которой магнитное

поле действует

на малый отрезок проводника с током.

Выражение для силы ![]() ,

с которой магнитное поле действует на

элемент объёма

,

с которой магнитное поле действует на

элемент объёма ![]() проводника

с током плотности

,

находящегося в магнитном поле с

индукцией

,

в Международной

системе единиц (СИ) имеет

вид:

проводника

с током плотности

,

находящегося в магнитном поле с

индукцией

,

в Международной

системе единиц (СИ) имеет

вид:

![]() .

.

Если

ток течёт по тонкому проводнику, то ![]() ,

где

,

где ![]() —

«элемент длины» проводника — вектор,

по модулю равный

и

совпадающий по направлению с током.

Тогда предыдущее равенство можно

переписать следующим образом:

—

«элемент длины» проводника — вектор,

по модулю равный

и

совпадающий по направлению с током.

Тогда предыдущее равенство можно

переписать следующим образом:

-

Сила , с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током, находящегося в магнитном поле, прямо пропорциональна силе тока в проводнике и векторному произведению элемента длины проводника на магнитную индукцию :

Направление силы определяется по правилу вычисления векторного произведения, которое удобно запомнить при помощи правила левой руки.

Модуль силы Ампера можно найти по формуле:

![]()

где ![]() —

угол между векторами магнитной индукции

и тока.

—

угол между векторами магнитной индукции

и тока.

Сила ![]() максимальна

когда элемент проводника с током

расположен перпендикулярно линиям

магнитной индукции (

максимальна

когда элемент проводника с током

расположен перпендикулярно линиям

магнитной индукции (![]() ):

):

![]()

Рассмотрим

контур с током, образованный неподвижными

проводами и скользящей по ним подвижной

перемычкой длиной l (рис.

2.17). Этот контур находится во внешнем

однородном магнитном поле

Рис. 2.17 На элемент тока I (подвижный провод) длиной l действует сила Ампера, направленная вправо:

Пусть проводник l переместится параллельно самому себе на расстояние dx. При этом совершится работа:

Итак,

Работа, совершаемая проводником с током при перемещении, численно равна произведению тока на магнитный поток, пересечённый этим проводником. Формула остаётся справедливой, если проводник любой формы движется под любым углом к линиям вектора магнитной индукции. Выведем выражение для работы по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле.

Рассмотрим

прямоугольный контур с током 1-2-3-4-1

(рис. 2.18). Магнитное поле направлено

от нас перпендикулярно плоскости

контура. Магнитный поток

Рис. 2.18

Переместим

этот контур параллельно самому себе

в новое положение 1'-2'-3'-4'-1'. Магнитное

поле в общем случае может быть

неоднородным и новый контур будет

пронизан магнитным потоком

Площадка

4-3-2'-1'-4, расположенная между старым и

новым контуром, пронизывается

потоком Полная работа по перемещению контура в магнитном поле равна алгебраической сумме работ, совершаемых при перемещении каждой из четырех сторон контура:

где

Провод

1–2 перерезает поток (

Тогда общая работа по перемещению контура

здесь Работа, совершаемая при перемещении замкнутого контура с током в магнитном поле, равна произведению величины тока на изменение магнитного потока, сцепленного с этим контуром. Элементарную работу по бесконечно малому перемещению контура в магнитном поле можно найти по формуле

Выражения (2.9.1) и (2.9.5) внешне тождественны, но физический смысл величины dФ различен.

Соотношение

(2.9.5), выведенное нами для простейшего

случая, остаётся справедливым для

контура любой формы в произвольном

магнитном поле. Более того, если контур

неподвижен, а меняется

|

Билет 46

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ЗАРЯД

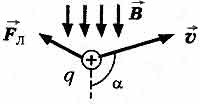

Сила Лоренца

- сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся электрически заряженную частицу.

![]()

где q - заряд частицы; V - скорость заряда; B - индукции магнитного поля; a - угол между вектором скорости заряда и вектором магнитной индукции.

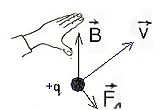

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки:

Если

поставить левую руку так, чтобы

перпендикулярная скорости составляющая

вектора индукции входила в ладонь, а

четыре пальца были бы расположены по

направлению скорости движения

положительного заряда (или против

направления скорости отрицательного

заряда), то отогнутый большой палец

укажет направление силы Лоренца

.

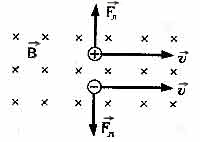

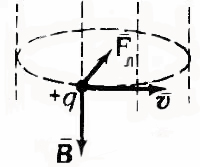

Так как сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости заряда, то она не совершает работы (т.е. не изменяет величину скорости заряда и его кинетическую энергию). Если заряженная частица движется параллельно силовым линиям магнитного поля, то Fл = 0 , и заряд в магнитном поле движется равномерно и прямолинейно. Если заряженная частица движется перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, то сила Лоренца является центростремительной

![]() и

создает центростремительное ускорение

равное

и

создает центростремительное ускорение

равное

![]()

В этом случае частица движется по окружности.

. Согласно

второму закону Ньютона: сила Лоренца

равнв произведению массы частицы на

центростремительное ускорение

Согласно

второму закону Ньютона: сила Лоренца

равнв произведению массы частицы на

центростремительное ускорение

![]() тогда радиус

окружности

тогда радиус

окружности

![]() а период

обращения заряда в

магнитном поле

а период

обращения заряда в

магнитном поле

![]()

Так как электрический ток представляет собой упорядоченное движение зарядов, то действие магнитного поля на проводник с током есть результат его действия на отдельные движущиеся заряды.

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА

Магнитные свойства вещества объясняются согласно гипотезе Ампера циркулирующими внутри любого вещества замкнутыми токами:

внутри

атомов, вследствие движения электронов

по орбитам, существуют элементарные

электрические токи, которые создают

элементарные магнитные поля.

Поэтому:

1.

если вещество не

обладает магнитными

свойствами - элементарные магнитные

поля несориентированы ( из-за теплового

движения);

внутри

атомов, вследствие движения электронов

по орбитам, существуют элементарные

электрические токи, которые создают

элементарные магнитные поля.

Поэтому:

1.

если вещество не

обладает магнитными

свойствами - элементарные магнитные

поля несориентированы ( из-за теплового

движения);

2. если вещество обладает магнитными свойствами - элементарные магнитные поля одинаково направлены (сориентированы) и образуется собственное внутреннее магнитное поле вещества.

Намагничевание вещества - появление собственного внутреннего магнитного поля.

Все вещества, помещенные во внешнее магнитное поле, создают собственное внутреннее магнитное поле.

По своим магнитным свойствам все вещества подразделяются на:

парамагнетики |

диамагнетики |

ферромагнетики |

---------------------------------- |

----------------------------------- |

----------------------------- |

слабомагнитные вещества |

слабомагнитные вещества |

сильномагнитные вещества |

O2, Al, Pb и др. |

гелий, аргон, Au , Zn, Cu, вода, стекло и др. |

неболшая группа кристаллич. тел: Fe, Ni, Co и сплавы |

внутреннее магнитное поле направлено также, как и внешнее магнитное поле |

внутреннее магнитное поле направлено противоположно внешнему магнитному полю, но слабовыражено |

внутреннее магнитное поле в 100-1000 раз больше внешнего магнитного поля |

Ферромагнетики сохраняют сильную намагниченность и после удаления внешнего магнитного поля и называются постоянными магнитами. Сильное внутреннее магнитное поле ферромагнетиков объясняется не только обращением электронов по орбитам, но, в основном, вращением их вокруг собственной оси. Чтобы полностью размагнитить ферромагнетик, надо поместить его во внешнее магнитное поле противоположно направленное. Существуют ферромагнетики, не проводящие электрический ток - ферриты.

Точка Кюри

Для каждого ферромагнетика существует определенная температура - точка Кюри.

1. Если t вещества < t Кюри, то вещество обладает ферромагнитными свойствами. 2. Если t вещества > t Кюри, то ферромагнитные свойства (намагниченность) исчезают, и вещество становится парамагнетиком.

Поэтому постоянные магниты при нагревании теряют свои магнитные свойства.

Магнитная проницаемость вещества

Если проводник с током создает в вакууме магнитное поле с магнитной индукцией Во, то в другой среде магнитное поле, созданное этим же проводником с током будет иметь индукцию В. Т.е. значение магнитной индукции зависит от среды, в которой существует магнитное поле. Отношение магнитной индукции В поля в данной среде к магнитной индукции Во в вакууме, характеризует магнитные свойства данной среды и называется относительной магнитной проницаемостью вещества - µ.

![]()

для диамагнетиков |

|

для парамагнетиков |

|

для ферромагнетиков |

|

Применение ферромагнитов

- постоянные магниты, изготовление магнитной ленты и пленки; - сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей.

Сила

Лоренца — сила,

с которой электромагнитное

поле согласно

классической (неквантовой) электродинамике

действует на точечную заряженную частицу.

Иногда силой Лоренца называют силу,

действующую на движущийся со

скоростью ![]() заряд

лишь

со стороны магнитного

поля, нередко же полную силу — со

стороны электромагнитного поля

вообще[1],

иначе говоря, со

стороны электрического

и магнитного

заряд

лишь

со стороны магнитного

поля, нередко же полную силу — со

стороны электромагнитного поля

вообще[1],

иначе говоря, со

стороны электрического

и магнитного ![]() полей.

Выражается в СИ как:

полей.

Выражается в СИ как:

![]()

Названа в честь голландского физика Хендрика Лоренца, который вывел выражение для этой силы в 1892 году. За три года до Лоренца правильное выражение было найдено Хевисайдом.

Макроскопическим проявлением силы Лоренца является сила Ампера.

Билет 47

Магнитные свойства вещества определяют по тому, как эти вещества реагируют на внешнее магнитное поле и каким образом упорядочена их внутренняя структура. Исходя из этих параметров, все вещества можно разделить на такие группы. Парамагнетики диамагнетики антиферромагнетики ферромагнетики и ферримагнетики.

Диамагнетики это такие вещества, у которых магнитная восприимчивость отрицательна и при этом она не зависит от напряжённости магнитного поля. Отрицательная магнитная восприимчивость это когда к веществу подносят магнит а оно при этом отталкивается вместо того чтобы притягиваться. К ним относятся некоторые инертные газы, например водород азот достаточно много жидкостей воде нефть и ее продукты некоторые металлы медь серебро цинк. Также многие полупроводники кремний германий. То есть диамагнетики это вещества с ковалентными связями или находящиеся в сверхпроводящем состоянии.

У парамагнетиков также магнитная восприимчивость не зависит от напряжённости поля, но при этом она положительна. То есть если сблизить парамагнетик с постоянным магнитом, то возникнет сила притягивания. К таким магнетикам относятся, кислород окись азота некоторые металлы соли железе и кобальта.

Ферромагнетики обладают высокой положительной магнитной восприимчивостью. В отличие от предыдущих материалов магнитная восприимчивость у ферромагнетиков в значительной мере зависит от напряжённости магнитного поля и температуры.

Антиферромагнетики это вещества, у которых при нагревании происходит фазовый переход вещества, при котором появляются парамагнитные свойства. Ниже некоторой температуры эти свойств в веществе не наблюдаются. К таким веществам относятся хром марганец.

Ферримагнетики отличаются тем, что в них присутствует некомпенсированный антиферромагнетизм. Так же как и у ферромагнетиков, их магнитная восприимчивость зависит от напряжённости магнитного поля. Но при этом они имеют некоторые отличия. К таким веществам относятся разные оксидные соединения.

При этом все рассмотренные магнитные материалы можно разделить еще на две категории. Это магнитомягкие и магнитотвердые материалы. К магнитотвердым относятся такие материалы, у которых высокое значение коэрцептивной силы. Чтобы их перемагнитить необходимо создать сильное магнитное поле. Такие материалы применяются для создания постоянных магнитов.

Магнитомягкие материалы наоборот имеют малую коерцептивную силу и способны войти в насыщение при малых магнитных полях. Также у них узкая петля гистерезиса и малые потери на перемагничивание. Именно поэтому из этих материалов изготавливают сердечники для электрических машин, работающих на переменном токе. Таких как трансформаторы тока и напряжения. Или асинхронные двигатели или генераторы.

Магнитная

проницаемость — физическая

величина, коэффициент (зависящий от

свойств среды), характеризующий связь

между магнитной

индукцией ![]() и напряжённостью

магнитного поля

и напряжённостью

магнитного поля ![]() в

веществе. Для разных сред этот коэффициент

различен, поэтому говорят о магнитной

проницаемости конкретной среды

(подразумевая ее состав, состояние,

температуру и т. д.).

в

веществе. Для разных сред этот коэффициент