- •1. Учебная программа дисциплины - syllabus

- •Выписка из учебного плана

- •1.3 Пререквизиты:

- •1.4 Постреквизиты:

- •Цель дисциплины.

- •Перечень и виды заданий и график их выполнения

- •Список литературы

- •Контроль и оценка знаний

- •Календарный график сдачи всех видов контроля по дисциплине «Самопознание»

- •Оценка знаний студентов

- •1.9 Перечень вопросов для проведения контроля по модулям и промежуточной аттестации

- •1 Модуль

- •2 Модуль

- •1 Рубежный контроль

- •2 Рубежный контроль

- •2. Содержание активного раздаточного материала

- •2.1 Тематический план курса

- •2.2 Конспект лекционных занятий

- •2.3 Планы практических занятий.

- •Тема 1. Самопознание как область знания.

- •Тема 2. Сущность процесса самопознания личности.

- •Тема 3. Человек как саморазвивающийся организм.

- •Тема 4. Возрастные особенности развития личности.

- •Тема 5. Внешний и внутренний мир личности.

- •Тема 6. Механизмы саморегуляции и контроля.

- •Тема 7. Общение как деятельность.

- •Тема 8. Культура общения.

- •Тема 9. Мужественность и женственность.

- •Тема 10. Социально-психологические характеристики современного мужчины и женщины.

- •Тема 11. Идеалы и ценности.

- •Тема 12. Мораль и нравственность.

- •Тема 13. Физическое здоровье.

- •Тема 14. Духовное здоровье.

- •Тема 15. Саморазвитие и самовоспитание.

- •2.4 Планы занятий в рамках самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя.

- •Планы занятий в рамках самостоятельной работы обучающихся.

- •2.7 Тестовые задания для самоконтроля.

- •Реалистические

- •Межличностные

- •12. Стратегия поведения в конфликтной ситуации, характеризующаяся урегулированием разногласий посредством взаимных уступок:

- •Ключи к тестовым заданиям

- •2.8 Экзаменационные вопросы по курсу.

- •Глоссарий

- •Зыкова Наталья Михайловна самопознание

2.2 Конспект лекционных занятий

Лекция 1. Самопознание как область знания

В начале третьего тысячелетия прогрессивными лидерами планеты провозглашен курс к духовному единству человечества. Магистральные пути, ведущие к этому единству, разные. Но сложились они на базе единых общечеловеческих ценностей. В современных условиях от каждого народа, каждого государства, каждого типа культуры и каждой личности требуется высочайшее самосознание и понимание существа этой принципиально новой социокультурной реальности.

Длительное время в педагогической науке преобладала позиция, определяющая в качестве основной функции образования трансляцию социально-исторического опыта от прошлых поколений к настоящим. Однако в современной социокультурной ситуации, характеризующейся стремительным нарастанием глобальных проблем (экологической, генно-антропологической, военно-террористической, социально-психологической, нравственно-педагогической), этого уже недостаточно, и на повестку дня экстренно ставится фактор будущего, призванный обеспечить сохранение цивилизации и биосферы.

Образовательная программа «Самопознание», идейным вдохновителем которой является Первая Леди Республики Казахстан Сары Алпыскызы, определяя приоритеты нравственно-духовного образования детей и молодежи, закладывает основы будущего («Прекрасного Далёка»), в котором будет достигнута гармония во взаимоотношениях человека, природы и общества.

Дисциплина «Самопознание», призванная стать стержнем гуманитарного образования, формирует гуманитарное мироощущение как основу нравственной ответственности человека перед другими людьми, обществом, природой. Ее назначение – выполнить, по определению Б.С.Гершунского, «человекосозидающую функцию», формировать «гуманистически ориентированный менталитет личности и социума», гуманные отношения, позволяющие личности жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Целью изучения дисциплины является овладение студентами закономерностями личностного развития, знаниями об особенностях поведения и деятельности человека, психологическими механизмами саморегуляции поведения и деятельности, самоанализа, познания собственных сил, возможностей, путей самоуправления и многое другое.

Данный курс позволяет приобрести знания по теории и технологии оптимизации собственной жизнедеятельности, прививает навыки управления самосознанием, собственной активностью, а также формами эффективного общения и взаимодействия, разрешения проблем личностного и межличностного характера.

Гуманитаризация образования призвана приобщить человека к постоянной гуманитарной экспертизе поведения, сознательному проектированию собственной жизни на основе стремления к общечеловеческим ценностям, идеалам Истины, Добра, Красоты, Любви.

Зарождение этой программы в Казахстане вполне закономерно, так как отвечает менталитету, глубинным основаниям индивидуального и коллективного мировосприятия, объективным реалиям жизни казахского народа, отличающегося «панорамным мышлением» (Мурат Ауэзов), «высокой проводимостью культуры» (Ж.Каракузова), являющегося «народом-природой» (Т.Габитов), «квадронацией», открытой всем четырем сторонам света (М.Барманкулов).

Отечественные философы, характеризуя менталитет народа, отмечают, что для Казахстана «общечеловеческая проблема формирования личностного универсума, отвечающего запросам и критериям нового тысячелетия, приобретает особую актуальность, т.к. страна вобрала в себя культуру Востока и Запада, Европы и Азии, лежит на стыке исторических судеб многих народов, является поликультурным, многоконфессиональным государством с мощным, стабильным ядром традиционной культуры казахов».

Самопознание максимально расширяет образовательные возможности каждого человека, актуализируя важные для него аспекты жизни: пол, возраст, анатомические и психологические особенности, задатки и способности, потребности и запросы, мотивы и интересы с учетом многообразия культурных проявлений (этнических, конфессиональных и др.). Самопознание создает условия для того, чтобы каждый человек мог познать свою идентичность и предназначение, сформировать личную систему ценностей, согласующихся с общечеловеческими идеалами, общенациональной казахстанской идеей и собственной уникальностью.

В условиях суверенного Казахстана, провозгласившего не этническое, а гражданское понимание нации, стремление к образованию, самопознанию в социальном аспекте может расцениваться как общенациональная идея, так как она учитывает ментальность народа, утверждает ценности, общие для всех казахстанцев, стимулирует созидательную активность людей и ориентирует их в контексте будущего.

Самопознание, определяющее новую философию образования, позволяет по-новому ответить на «вечные вопросы»: зачем, чему и как учится человек. Как обеспечить гармоничное сочетание нравственности и профессиональной компетентности будущих специалистов? Сегодня для многих стало очевидным, что критерию фундаментальности отвечает образование, создающее целостную и гармоничную картину мира.

Гуманизация образования обеспечивается на основе принципов: уважения к личности и достоинству человека; глубокого доверия к нему, принятия его личных целей, запросов и интересов; создания максимально благоприятных условий для развития его способностей и самоопределения; учета психофизиологической самобытности возрастного развития, сложного внутреннего мира, особенностей социального и культурного контекста жизни человека; органичного соединения личностного и коллективистского начал, общественно и личностно значимого в жизни, профессиональной деятельности и творчестве.

Процесс самопознания – это обыденная работа, повседневная деятельность, которая внешне не отличается от того, что мы делаем сегодня и каждый день, т.е. процесс самопознания проявляется в деятельности, по результатам которой личность осознает себя, оценивает свои успехи и недостатки, а также в отношениях, которые складываются в процессе нее. Значит, деятельность выступает одним из важнейших средств самопознания.

Процесс самопознания является определенным актом, который может существовать произвольно и не произвольно, с усилием и без усилия, в зависимости от степени привычности обстоятельств, ситуации и предстоящей деятельности. Учебно-познавательная деятельность выступает одним из важнейших факторов, способствующих самопознанию. В процессе обучения важно познать и оценить себя по результатам и качеству деятельности.

Самопознание – это процесс осознания личностью своего «Я», самой себя как субъекта практической и познавательной деятельности, своих индивидуальных характеристик: уяснения своих сильных и слабых сторон, знание особенностей своих мыслительных процессов (ощущение восприятие, воображение, мышление, память, речь и др.), понимание своих потенциальных возможностей, склонностей и способностей, своеобразия протекания своих волевых и эмоциональных процессов, предрасположенности своего организма и состояния здоровья. Ю.М. Орлов считает, что самопознание – это «воспроизведение и осмысление того, что мы делаем, как делаем и почему делаем». Самопознание — это первый путь к жизненному самоопределению: определение для чего и почему стоит жить, роль и место различных видов деятельности в жизни: труда, отдыха, питания, свободного времени, режима, общения. Примечательно, как указывалось ранее, что на фронтоне одного из знаменитых греческих храмов было начертано: «Познай самого себя». Молодых людей призывали к познанию себя, к пониманию своего предназначения в мире. Неслучайно К. Маркс в своих ранних произведениях утверждал: «Самопознание есть первое условие мудрости», а И. Гете подчеркивал: «Умный не тот человек, кто много знает, а тот, кто знает самого себя».

Самопознание личности – сложное системное образование. Оно включает целый ряд составляющих элементов: самосознание, самонаблюдение, самоопределение, самовыражение, самооценка, саморефлексия, самосовершенствование, самореализация, самоутверждение. Человек так же мало знает о себе, как и об окружающем мире. Невозможно постичь все. Воплощение мечты Фауста – всего лишь литературная фантазия, уже много десятков лет не дающая покоя людям своей волнующей возможностью быть всем…

Как бы ни пытались ученые и исследователи объяснить на первый взгляд совершенно необъяснимые явления, сколь разумные и рациональные доводы не приводили бы, все равно окружающий мир остается для человека тайной. Так и каждый человек – отдельный мир – хранит в себе великое множество загадок. Постичь тайны в самом себе, познать себя, – вот заманчивая и вполне достижимая перспектива для личности. Достижимая, но не простая.

Для того чтобы разобраться в самом себе, понять, что движет теми или иными порывами и поступками, человек должен уметь объективно оценивать свои действия и их результаты. При этом не менее важно умение учитывать реакцию окружающих на собственные поступки и делать верные выводы, основываясь на отношении к себе других людей.

Первые шаги на пути к самосовершенствованию – анализ собственного внутреннего состояния, поступков и своей реакции на поступки и поведение окружающих. Это приводит к тому, что человек постепенно определяет для себя некие идеалы, нравственные образцы, которым он хотел бы соответствовать. На некоторых этапах самосовершенствование невозможно без недовольства собой, переоценки каких-то понятий, в отдельных случаях – даже угрызений совести. Если человек окажется не готов к этому, могут возникнуть внутренние и даже внешние конфликты.

Избежать подобных моментов можно, если руководствоваться опытом знающих специалистов. Самопознанию и самосовершенствованию посвящено множество литературных трудов. Сформировать четкую картину того, что можно было бы в себе изменить, а что, напротив, сохранить и развить, могут помочь и курсы прикладной эзотерики.

Познание и совершенствование себя – увлекательная и захватывающая область, в которой могут открыться такие возможности, о которых человек и не подозревал ранее. Понимание себя приводит и к пониманию тех, кто рядом. А у каждого из нас имеется более-менее осознанное представление о себе. Этот "образ себя" отражается на нашей жизни.

Осн.: 2 [55-58], 5[24-29], 6 [45-53]

Доп.: 1[25-35], 14 [4-12].

Контрольные вопросы:

Охарактеризуйте сферы и области самопознания человека.

Какую роль в организации самопознания играют общеучебные, предметные умения и мыслительные операции?

Каковы истоки зарождения мыслей о самопознании?

Почему человека рассматривают как целостное явление?

Охарактеризуйте основные исторические этапы осмысления проблемы самопознания человека в казхской философии.

Лекция 2. Сущность процесса самопознания личности

Каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе вопросы: «Кто я?», «Какой я?», «В чем смысл моего существования, моей жизни?» Разные люди по-разному отвечают на эти сложные философские вопросы: одни так и не находят на них ответы; другие пытаются дать себе развернутую характеристику, определить направления и перспективы своей жизнедеятельности; третьи, ответив на поставленные вопросы, тем не менее остаются не удовлетворенными своими ответами. Сама постановка этих вопросов примечательна и свидетельствует о том, что у человека как существа разумного существует фундаментальная потребность в самопознании, которая отсутствует у животных.

Что же такое самопознание? Самопознание — это процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми и т. п. С другой стороны, возникает много вопросов о значении, структуре, механизмах самопознания, ответы на которые нельзя почерпнуть из определения. Недаром до сих пор остается загадкой и покрыто некой тайной выражение дельфийского оракула, которое было начертано на фронтоне одного из храмов в Древней Греции: «Познай самого себя».

Вся история развития философского знания свидетельствует, что человеку свойственны поиски смысла жизни, вопросов истинного предназначения человека, постижения общечеловеческих ценностей. Процесс самопознания направлен на утверждение истинно человеческого в человеке: мудрости, нравственности, красоты, гармонии с собой и окружающим миром.

В эпоху античности такие мыслители, как Пифагор, Протагор, Сократ, Платон и др., уделяли большое внимание размышлениям о человеке, его сущности и познавательных способностях. Пифагор и его последователи, рассуждая о проблемах бытия, пришли к важнейшим выводам о закономерном смешении стихий огня, воздуха, воды и земли, о смешении чисел в процессе сложения (четное и нечетное, предельное и беспредельное), синтезе звуков (аккорд, интервал), слияние которых и составляет гармонию. В соответствии с этой теорией, взаимодействие духовности и бездуховности, любви и ненависти, добра и зла, свободы и насилия, их синтез отражают содержание духовного.

Ориентация греческих мыслителей на человека и его разум самым тесным образом была связана с фундаментальной установкой всей греческой культуры, воплощенной в призыве к самопознанию. Изречение Сократа «Познай самого себя!», высеченное на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах, явилось одной из ключевых идей на поворотных пунктах мировой истории. Именно это знаменитое сократовское высказывание можно назвать формулой мудрости.

Сократ видел задачу философии в исследовании этико-познавательной сферы человеческой жизни и деятельности. Он считал, что человек более всего нуждается в познании самого себя и своих дел, определении программы и цели своей деятельности, ясном осознании того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и заблуждение. Древнегреческий философ был убежден, что лишь на пути проникновения в свое «Я», в свой внутренний мир возможны самосовершенствование, правильный выбор ценностей, а также соответствующий им благой образ мышления и действия. Тему самопознания человека, выдвинутую впервые Сократом, можно назвать антропологической революцией в философии.

Учение о счастье как цели человеческой жизни у аль-Фараби неразрывно связано с его учением о разуме. Счастье наряду с разумом и добродетелью - основная категория гуманистических воззрений аль-Фараби и центральная тема его произведений. Счастье, согласно аль-Фараби, есть некое совершенство, к которому человек стремится инстинктивно.

Один из первых халифов мусульманского мира Хазрет Али (али ибн Абу Талиб), живший в VII в. и прозванный своими современниками Вратами Учения, на вопрос: «Богатство или знание имеют большую ценность в этом мире?» дал следующие ответы:

Знание хранит тебя, а богатство оберегаешь ты сам, поэтому ценнее знание.

Знание порождает друзей, а богатство увеличивает число врагов.

Чем больше добудешь знаний, тем больше накапливаются они. Безоглядно расходуешь знания - не уменьшится их число. Безрассудная трата богатства приведет к бедности и нужде. Вот поэтому знание превосходит богатство.

Что в человеке является объектом его самопознания?

Если спросить любого из нас: «Что ты о себе знаешь?», то каждый сначала испытает определенное замешательство, после чего последует ответ, который наверняка будет состоять из нескольких обобщенных характеристик типа: «Я общительный, но немного стеснительный, в целом доброжелательный, несколько нерешительный» и т. п. Здесь возникает ситуация, подобная ситуации перед экзаменом, когда студент сразу одномоментно пытается вспомнить весь материал, что ему, конечно, не удается. Но достаточно взять билет с конкретными вопросами, успокоиться, подумать, ответ будет гораздо глубже и содержательнее, при условии, естественно, если материал был хорошо изучен и проработан.

Так и в процессе самопознания необходимо выделить сферы и области собственной личности, которые мы желаем познать и исследовать. Одним из первых в психологии сферы самопознания выделил американский психолог У. Джемс (основоположник прагматизма). В качестве познаваемых элементов в сознании человека он выделяет: физическую личность, социальную личность и духовную личность.

Все эти три типа личностей иерархически организованы. Высший уровень занимает духовная личность, низший — физическая. Социальные личности занимают промежуточное положение. Следовательно, самопознание, согласно У.Джемсу, может осуществляться на уровнях физической, социальной и духовной личности.

В. В. Столин в человеке выделяет три уровня его организации: организм, социальный индивид и личность. Как биологический индивид (организм) человек характеризуется определенной конституцией, типом нервной системы, нейродинамическими свойствами мозга, разнообразными биологическими потребностями. Социальный индивид — способностью осваивать окружающий мир, овладевать знаниями, умениями, нормами и правилами поведения. Личность — способностью совершать выбор, строить свой жизненный путь, координировать свое поведение в системе отношений с окружающими людьми. Эти уровни также иерархически организованы, высший из них — личность, низший — организм.

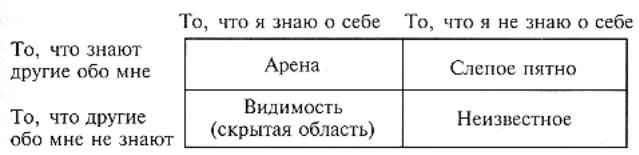

В психологии имеется одна очень интересная модель, которая в сжатом, схематическом виде позволяет дать ответ на эти вопросы, расширяя наши представления о сферах и областях самопознания. Она называется «Окно Джогари» в честь ее изобретателей Д. Лафта и Г. Ингрома (рис. 1). В соответствии с этой моделью можно представить, что каждый человек несет в себе как бы четыре «пространства» своей личности. Арена охватывает то, что я знаю о себе и знают об этом окружающие меня люди. Слепое пятно — это то, что знают обо мне другие, но не знаю я сам. Видимость — то, что я знаю о себе, но другие могут об этом и не подозревать. Наконец, Неизвестное — это то, что я не знаю о себе и чего не знают другие. С учетом этого задача самопознания заключается в том, чтобы как можно в большей степени расширить свою Арену, свести к минимуму Неизвестное, по мере необходимости сузить область Слепого пятна и четко определить свою позицию относительно Видимости (что действительно надо скрывать от других, а что можно открыть и выгодно использовать для достижения собственных целей).

Рис. 1 «Окно Джогари»

Самосознание – это, каким люди видят самих себя. Оно состоит из отношения к себе, самоощущений и мыслей человека о себе. Самосознание – это осознание и оценка человеком себя как субъекта практической и познавательной деятельности Мы уже ссылались на В. В.Столина, который предложил рассматривать человека на трех уровнях его организации: биологического индивида, социального индивида, личности. Поэтому и самосознание на этих уровнях будет выглядеть следующим образом. На уровне биологического индивида (организма) самосознание дает возможность выделить свое физическое Я из окружающего мира, выстроить образ своего тела. На уровне социального индивида самосознание характеризует: принятие точки зрения другого на себя (что обо мне думают и говорят другие), идентификацию с родителями, усвоение стандартов выполнения действий, формирование самооценок, формирование половой, позже профессиональной идентичности, становление самоконтроля.

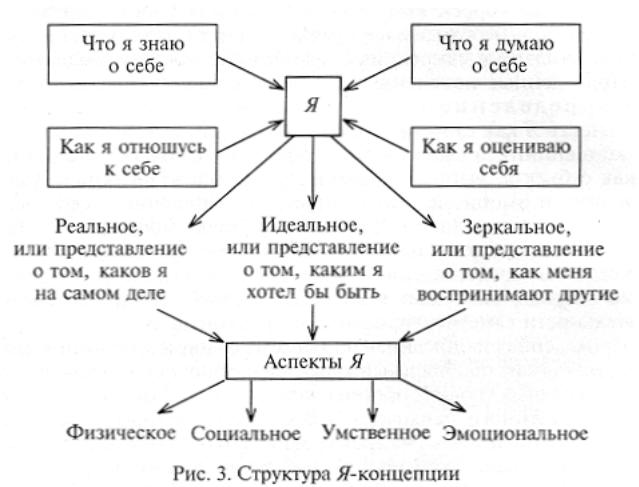

Итак, мы попытались показать, как работает наше самосознание. А работает оно по принципу постоянного взаимодействия («Диалога») разных аспектов Я, где активно задействованы механизмы самопознания, эмоционально-ценностного отношения, с одной стороны, и саморегулирования и самоконтроля, с другой. Своеобразным продуктом этого взаимодействия является осознание себя, Я-концепция. Рассмотрим структуру Я-концепции более подробно, выделим некоторые ее характерные особенности. В современной науке существуют самые разные подходы к описанию Я-концепции. Мы попытаемся обобщить их и представить суть данного личностного образования в доступном для понимания виде. Схематически структуру Я-концепции можно изобразить следующим образом (рис. 3):

Основу у Я-концепции, ее содержание составляют знания о себе, т. е. своеобразная картина собственной личности. Например, человек говорит о себе: я умный, общительный, немного эгоцентричный, внимательный, приятной наружности и т.д.

Таким образом, цель предмета «Самопознание» заключается в формировании целостного, духовно просвещенного человека, гражданина планеты, способного жить и быть счастливым в эпоху глобализации, уметь беречь и сохранять окружающий мир, понимать людей с другим жизненным укладом, проявлять уважение к различным культурам и жизненным практикам, защищая и развивая свой собственный национальный образ мира.

Как видим, вся история мировой философской мысли показывает необходимость формирования целостного гуманистического мировоззрения человека и общества, чему и призвана способствовать в современной казахстанской высшей школе дисциплина «Самопознание», учитывающая новый социокультурный контекст развития независимого государства и реалии глобализирующегося мира.

Осн.: 1 [11-18], 5 [12-25]

Доп.: 1 [17-28], 11 [35-43]

Контрольные вопросы:

В чем сущность процесса личностного роста, и какова его взаимосвязь с самопознанием?

Какова роль культуры в процессе становления личности человека?

Раскройте основные подходы дифференциальной психологии в изучении индивидуальных различий личности.

Каково влияние индивидуально-психологических особенностей личности на сферу профессиональной деятельности?

Лекция 3. Человек как саморазвивающийся организм

Результатом процесса самопознания является формирование всесторонних представлений человека о себе. Объектом самопознания служит не действительность, а собственная личность как субъект деятельности.

Формирование чувства «Я» в процессе реального взаимодействия индивида с другими людьми в рамках определенных социальных групп и в зависимости от выполняемых личностью ролей было исследовано американским ученым Дж.Мидом, родоначальником интеракционистской теории (от англ. interact – взаимодействие). В противоположность тем, кто считал, что «образ Я» дан индивиду непосредственно или формируется путем обобщения самоощущений, Мид утверждал, что самопознание – это процесс, в основе которого лежит практическое взаимодействие индивида с другими людьми. Индивид познает себя как такового не прямо, а только косвенно, с частных точек зрения других членов данной социальной группы или обобщенной точки зрения всей группы, к которой он принадлежит, так как он входит в свой собственный опыт как «Я» или как индивид не прямо и непосредственно, а только став для себя таким же объектом, каким являются для него другие индивиды. Объектом же для себя он может стать, приняв отношения к себе других индивидов, в рамках совместной деятельности, в которую они вовлечены.

Результатом процесса самопознания является не только формирование «Я-образа» в сознании человека, но и неразрывно связанный с этим процессом личностный рост. Главный психологический смысл личностного роста – освобождение, обретение себя и своего жизненного пути.

Понятие жизненного пути достаточно широко используется в современной психологии.

Жизненный путь — это индивидуальная история человека как субъекта деятельности, которая развертывается в реальном пространстве и времени и определяется жизненными обстоятельствами и самим субъектом. Своеобразие жизненного пути определяется очень многими факторами: полом, возрастом, образованием, микросредой, где живет человек, образом жизни в определенных исторических условиях, психологическими особенностями и др.

Что такое событие? Пожалуй, наиболее полное определение данному понятию дал известный отечественный психолог С. Л. Рубинштейн. События жизни — узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный период времени определяются перспективы жизнедеятельности. В современной психологии предпринимаются попытки разработать классификацию событий. Так, отечественный психолог Н. А. Логинова выделяет: события среды; события поведения человека в окружающей среде; события внутренней жизни. События среды чаще всего не зависят от личности и обусловлены вторжением различных внешних сил в судьбу человека. Сюда можно отнести: войну, различные стихийные бедствия, рождение или смерть близкого человека, назначение на новую должность. События поведения человека в окружающей среде, или поступки являются обстоятельством жизни окружающих и в то же время преобразуют обстоятельства развития самого субъекта жизнедеятельности. Люди совершают множество поступков, но лишь некоторые из них приобретают характер событий, открывая новые перспективы (не всегда положительные). Поступки бывают разные: гражданские; трудовые; нравственные; поступки, связанные с самоизменением и самоформированием. Например, немало людей, для которых бросить курить — это поступок, помириться с врагом — также поступок. События внутренней жизни относятся к внутреннему миру человека и выявляют позитивную ценность самого себя. Что может быть значимым для внутренней жизни? Это моменты: утверждения себя; саморазвития как отражение тех достижений, которые произошли в жизни внешней. Вспомним всем хорошо знакомые слова А. С. Пушкина, когда он после удачной работы воскликнул «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!» Успех в жизни — это успех и в саморазвитии. К событиям внутренней жизни можно отнести: новые переживания человека, новые мысли, открытие новых черт собственной личности, обнаружение в себе новых способностей, а также открытие в себе чего-то «ужасного», напрочь изменяющего положительное отношение к себе, актуализирующего тенденции к самобичеванию, самоуничижению и т.д.

Внутренние критерии личностного роста:

Принятие себя. Это означает признание себя и безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как «личности, достойной уважения, способной к самостоятельному выбору», веру в себя и свои возможности, доверие собственной природе, своему организму. Последнее следует подчеркнуть особо, так как в данном случае доверие к себе не означает лишь веру в возможности сознательного «Я», но также понимание того, что «цельный организм может быть – и часто является – мудрее, чем его сознание».

Открытость внутреннему опыту переживаний. «Опыт переживаний» – одно из центральных понятий в гуманистической психологии, используемое для обозначения сложного непрерывного процесса («потока») субъективного переживания событий внутреннего мира (включающих и отражение событий мира внешнего). Чем более сильной и зрелой является личность – тем более она свободна от искажающего влияния психологических защит и может прислушиваться к этой внутренней реальности, относиться к ней как достойной доверия и способной «жить настоящим».

Понимание себя. Максимально точное, полное и глубокое представление о себе и своем актуальном состоянии (включая реальные свои переживания, желания, мысли и т.д.); способность увидеть и услышать себя подлинного, сквозь наслоения масок, ролей и защит; адекватная и гибкая «Я»-концепция, чувствительная к актуальным изменениям и ассимилирующая новый опыт, сближение «Я»-реального и «Я»-идеального – вот основные тенденции личностного роста по этому критерию.

Ответственная свобода. Во взаимоотношениях с самим собой это означает, прежде всего, ответственность за осуществление своей жизни именно как своей, осознание и принятие своей свободы. Это также означает «внутренний локус оценивания» – ответственность за выбор ценностей и вынесение оценок, независимость от давления внешних обстоятельств. И, наконец, это ответственность за актуализацию своей индивидуальности.

Динамичность. Личность существует в постоянном, непрерывном процессе изменений. В этом смысле зрелая личность – это непременно становящаяся личность, т.е. рост личности, является способом ее существования. Поэтому важнейший критерий личностного роста – динамичность, гибкость, открытость изменениям и способность, сохраняя свою идентичность, развиваться через разрешение актуальных противоречий и проблем и постоянно «быть процессом зарождающихся возможностей, чем превратиться в какую-то застывшую цель».

Внешние критерии личностного роста:

Принятие других. В интерперсональном направлении личностный рост проявляется, прежде всего, в динамике отношения к другим людям. Личность является тем более зрелой, чем в большей мере она способна к принятию других людей такими, какие они есть, к уважению их своеобразия и права быть собой, к признанию их безусловной ценности и доверию им. А это, в свою очередь, связано с «основополагающим доверием к человеческой природе» и чувством глубинной сущностной общности между людьми.

Понимание других. Зрелая личность отличается свободой от предрассудков и стереотипов, способностью к адекватному, полному и дифференцированному восприятию окружающей действительности вообще и в особенности – других людей. Важнейший критерий личностного роста – готовность вступать в межличностный контакт на основе глубокого и тонкого понимания, сопереживания, эмпатии.

Социализированность. Личностный рост ведет к более эффективному проявлению фундаментального стремления человека – к конструктивным социальным взаимоотношениям. Человек в контактах с другими становится все более открытым и естественным, но при этом – более реалистичным, гибким, способным компетентно разрешать межличностные противоречия и жить с другими в максимально возможной гармонии.

Творческая адаптивность. Важнейшее качество личности – готовность смело и открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними, не упрощая, а проявляя «творческую адаптацию к новизне конкретного момента» и «умение выразить и использовать все потенциальные внутренние возможности».

Процесс самопознания сопровождает процесс становления и развития человека. Рассмотрим ряд психологических теорий, которые помогут составить целостное представление о столь сложном и многогранном феномене, как человеческая личность.

Понятие личности имеет большое количество определений. Общепринята трактовка личности как продукта развития индивидуума в обществе. Этим подчеркивается, что человек не является личностью с момента рождения, а становится ею в процессе развития и взаимодействия с социумом. Среди наиболее важных составляющих личности необходимо отметить: темперамент, характер, коммуникативные качества, интеллект, эмоции, индивидуальность, мотивы, интересы, морально-нравственные принципы, направленность, цели и ценности.

Одной из важных идей курса «Самопознание» является вера в безграничные возможности человека, в его способность к самосовершенствованию, к личностному росту. Главное созидательное начало признается за внутренним миром человека, в котором заложена «движущая сила жизни» и развития человека – стремление к раскрытию способностей, к зрелости. Поэтому для человека очень важным является ценностное отношение к самому себе и знание самого себя. Человек свободен, он может прислушиваться к себе, опираться на себя, точно и полно отражать процессы, происходящие в нем. В этом случае «тенденция к актуализации» проявляется в полную силу и обеспечивает движение человека – несмотря на возможные ошибки и трудности – к большей зрелости, к более полноценной жизни.

Американские психологи А.Маслоу и К.Роджерс являются наиболее известными представителями гуманистического подхода к личности. Гуманистическая психология считает, что человек от природы способен к самосовершенствованию. Основное внимание в теории сосредоточено на описании строения и развития внутреннего опыта человека в том его виде, в каком он представлен самому человеку в самосознании и мышлении. К. Роджерс выдвинул гипотезу о том, что все поведение вдохновляется и регулируется объединяющим мотивом, который охватывается тенденцией актуализации. Эта тенденция ведет к самоактуализации и проявляется в желании достичь или завершить что-то, что сделает жизнь человека более разнообразной и совершенной. Роджерс считал, что личность человека может быть лучше всего понята при тщательном, углубленном изучении того, как люди воспринимают мир. Несомненно, важное место в теории Роджерса уделено вопросу самопознания. Познавая себя, люди становятся менее склонными к самозащите, более открытыми по отношению к своим собственным установкам и чувствам и могут воспринимать других людей и события в их подлинном виде, не прибегая к стереотипам. Человек также начинает любить себя и перестает бояться своих эмоций. Познав свое собственное Я, человек становится гораздо менее зависимым от взглядов и мнений других. Значение теперь приобретает лишь то, что кажется правильным ему, а не то, что может получить одобрение со стороны других. Считается, что «безусловное позитивное отношение к себе и другим» имеет колоссальную важность, позволяя человеку изучать самого себя.

Одним из центральных моментов в теории Абрахама Маслоу является разработанная им пирамида потребностей. А. Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или инстинктивные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования. В основе этой схемы лежит допущение, что доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек может осознать наличие и быть мотивированным потребностями, расположенными вверху. Основная потребность человека, согласно гуманистическим теориям личности, - это самоактуализация, стремление к самосовершенствованию и самовыражению, т.е. к реализации личностью своего творческого потенциала. А.Маслоу первым указал на то, что творчество является наиболее умиротворенной характеристикой человека, которое потенциально присутствует во всех людях от рождения. Самоактуализирующиеся люди все без исключения вовлечены в какое-то дело. Они преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным для них – это своего рода призвание. Самоактуализация, вместе с тем, предполагает опору на собственные силы, наличие у человека самостоятельного, независимого мнения по основным жизненным вопросам. Это – процесс постоянного развития и практической реализации своих возможностей. Это «труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать».

К.Юнг обращает внимание на познание в себе тех сторон личности, которые ушли в область так называемой Тени, т. е. сферу, которая не признается человеком в качестве своей, но реально существует и составляет неотъемлемую часть его самости (целостной личности). Задача состоит в том, чтобы познать эти стороны и принять их, обретая тем самым свою целостность и полноту собственного Я.

В психосинтезе, основателем, которого является итальянский психолог Р.Ассаджоли, основная идея самопознания сводится к достижению внутренней гармонии, единению с Высшим Я. Для этого человек должен осознать, с какими чертами своей личности (т.е. субличностями) он себя отождествляет, в результате чего они берут «власть» над личностью в целом, определяя тем самым ее дисгармоничность.__ Например, человек может отождествлять себя с «Отцом», «Начальником», «Неудачником», «Занудой», «Счастливчиком», «Ловкачом» и др. и вести себя в жизни в соответствии с избранной ролью. Чтобы обрести внутреннюю гармонию, он должен выявить и познать свои субличности, разотождествиться с теми из них, которые взяли над ним «власть», обрести полный контроль над всеми своими субличностями.

В гешталъттерапии, создателем которой является немецкий психолог Ф. Перлз, самопознание выступает как средство достижения человеком личностной зрелости. В качестве показателей зрелости личности Ф. Перлз выделяет следующие: умение находить поддержку в себе, а не в других; способность брать на себя ответственность; мобилизовать собственные ресурсы в сложных ситуациях; идти на риск, чтобы выбраться из тупика. Чтобы достичь цели (зрелости), человек должен познать и тщательно проработать свои невротические уровни: «клише» — на этом уровне он действует под влиянием сложившихся стереотипов; «искусственный» — здесь доминируют роли и различные игры; «тупик» — отсутствие поддержки других и адекватной самоподдержки; «внутренний взрыв», или «смерть», — именно дойдя в своем самопознании до этого уровня, человек открывает свое истинное Я, приобретает черты зрелой личности.

В психологии наиболее известные исследования в области личности связаны с теоретическими работами таких выдающихся ученых-психологов, как Н.Я. Грот, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, К.А.Абульханова-Славская и др. К.А.Абульханова-Славская усматривает сущность личности в социальных проявлениях: положении (позиции) человека в его взаимоотношениях с другими людьми, а также в жизненных целях и способах поведения. Человек определяет свое место в жизни осознанно, является субъектом. Один из подходов к изучению развития личности был предложен А. В. Петровским. Им выдвинута трехфазная концепция развития личности, заключающаяся в закономерной смене трех этапов: адаптация (детство), индивидуализация (подростковый возраст), интеграция (юность). Центральным положением этой теории является идея о значимости для человека позитивных взаимоотношений с другими людьми. С.Л. Рубинштейн в своих трудах указывал на первостепенную важность формирования личности человека в процессе обучения, наряду с передачей ему знаний, умений и навыков. В связи с этим им уделялось большое внимание процессу гуманизации взаимоотношений между педагогом и учащимся, что также актуализируется курсом «Самопознание».

Осн.: 5 [51-65], 6 [17-25]

Доп.: 1 [72-82]

Контрольные вопросы:

Каковы движущие силы и основные закономерности развития и формирования личности с позиции современных теорий личности?

Что представляют собой бессознательные механизмы психики и какова необходимость их изучения в процессе самопознания?

Какие функции выполняют эмоции в управлении поведением человека?

Каковы основные способы улучшения и нормализации психических состояний человека?

Охарактеризуйте психологические механизмы защиты человека.

Лекция 4. Возрастные особенности развития личности

Границы молодости условно располагают на отрезке от 18-20 до 30 лет. С этим периодом жизни связывают становление самостоятельности и ответственности человека за свои поступки, способности принимать «смысложизненные» решения, закрепление мировоззренческих операций, построение устойчивого «образа мира», определение перспектив и целей жизни и т.д.

Исследователи подчеркивают двоящийся характер молодости: обладая всей совокупностью прав вести взрослую жизнь, молодой человек далеко не всегда способен найти и реализовать в ней себя.

В молодости заканчивается общесоматическое развитие, достигают своего оптимума физическое и половое созревание. Так, исследования Е.Ф.Рыбалко показали, что оптимум цветовой чувствительности, остроты зрения, многих сенсомоторных реакций (непроизвольных и произвольных, двигательных, речевых, простых реакций и реакций выбора на различные сигналы) наблюдается около 20-25 лет. Косвенно об этом же свидетельствуют возрастные характеристики спортивных рекордов (возрастной диапазон – от 24 до 35 лет) и возраст победителей Олимпийских игр (для женщин это 23,6 лет, для мужчин – 25,3) Б.Г.Ананьев установил, что с 20 до 40 лет активно прогрессируют интеллектуальные и вербальные (второсигнальные) функции, даже после того, как сенсорно-перцептивные функции снижают свой функциональный уровень.

В молодости человек начинает осмысленно строить будущее, ориентируясь на всю возрастную перспективу в целом, а не только на овладение ценностями и целями ближайшего возрастного периода, как это было на всех предыдущих ступенях развития.

В молодости обнаруживается стремление к личностной экспансии, самовыражению (особенно в выборе профессии, профессиональном самоопределении, в карьере), построению жизненной стратегии.

Поиск партнера для жизни, отделение от родительской семьи, приобретение профессии и начало собственной профессиональной и личной жизни – условия для выработки собственного индивидуального жизненного стиля, обретения и реализации индивидуальных смыслов жизни. Смысл жизни – одна из основных категорий, которыми оперирует молодость.

В эмоциональном плане для молодого человека самопринятие – важнейшие условие самореализации. В молодости человек способен отнестись к себе реалистично и критично, принять минусы своего развития.

Для молодости особое значение имеет выстраивание системы личных нравственных, культурных, духовных ценностей, сопряженное с осознанием собственной уникальности и неповторимости.

Поскольку возраст предполагает осознание наличия разнообразнейших возможностей жизнеутверждения, стремление перемениться, стать другим, обрести новое качество выражается в кризисе молодости, обобщенным и передаваемым.

В молодости особое значение имеет самоощущение, внутренняя душевная жизнь. У человека появляется новый интерес к самому себе не только как к индивиду или личности, но как к экзистенции, явлению более высокого порядка – воплощению предназначения свыше, призвания и т.п.

В социальном плане ведущее место занимает поиск партнера и вступление в брак, с которыми связаны новые социальные роли (упруг, сексуальный партнер, родитель), в эмоциональном – любовь.

С этим периодом связано начало «экономической активности», под которой демографы понимают включения человека в самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта. В данном возрасте происходит непрерывное нарастание работоспособности, динамики активной деятельности, продуктивности. В то же время моменты повышения динамики одной функции сменяются моментами понижения других функций. Заметно укрепляются в этом возрасте такие качества, как целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, умение владеть собой, наблюдается усиление социально-нравственных мотиваций поведения, повышается интерес к моральным проблемам – образу и смыслу жизни, долгу и ответственности. Факт обучения в вузе укрепляет веру молодого человека в свои собственные силы и способности, порождает надежду на полноценную в профессионально-творческом плане и интересную жизнь и деятельность. Развитие высших чувств не является линейным процессом. Их уровень и содержание тесным образом связаны с индивидуально-личностными свойствами человека, включая его самосознание.

Взрослость (зрелость) соотносят с возрастом от 30 до 55-65 лет. Отрасль научного знания, связанную с анализом взрослости, называют акмеологией.

В физиологическом плане взрослость связывают с оптимальным функционированием всех систем организма; в социальном и юридическом планах – с возможностью соблюдать нормы и правила социальной жизни, занимать определенные статусные позиции, демонстрировать уровень своих социальных достижений (образование, профессия, укорененность в социальных сообществах и т.д.), нести ответственность за собственные решения и поступки.

Психологически взрослость соотносится с собственным отнесением человеком себя к определенной возрастной когорте (для последнего очень важно наличие семьи и опыт родительства), с переживанием собственной жизни среди людей; отношением не только к себе самому, к своему «Я», но и к более широкому контексту осуществления жизни, возможности повлиять на мир и изменить его, вписывания себя в универсум.

Э.Эриксон считал взрослость центральной стадией жизненного пути человека, характеризующейся переживанием нужности другим.

Основные новообразования возраста – производительность (генеративность) и порождение (продолжение рода) – реализуются в заботе о воспитании нового поколения, продуктивной трудовой деятельности, индивидуальном творчестве.

Если ситуация развития во взрослости неблагоприятная, имеет место регрессия к обсессивной потребности в псевдоблизости: появляется чрезмерная сосредоточеснность на себе, приводящая к косности и застою, личностному опустошению – кризису зрелости.

С взрослостью принято связывать такие новые личностные характеристики, как:

- умение брать на себя ответственность;

- стремление к власти, инициатива и организаторские способности;

- способность к эмоциональной и интеллектуальной поддержке других;

- самостоятельность, уверенность в себе и целеустремленность;

- склонность к философским обобщениям;

- защита системы собственных принципов и жизненных ценностей; способность сопротивляться проблемам реальности с помощью развитой воли;

- формирование индивидуального жизненного стиля;

- стремление оказывать влияние на мир и «отдавать» индивидуальный опыт молодому поколению;

- реализм, трезвость в оценках и чувство «сделанности» жизни;

- стабилизация системы социальных ролей и др.

Зрелый человек демонстрирует эмоциональную устойчивость и самоприятие. Взрослые люди имеют положительное представление о самих себе и, таким образом, способны терпимо относиться как к разочаровывающим или раздражающим явлениям, так и к собственным недостаткам, не озлобляясь внутренне. Зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт и приятие. Зрелая личность способна воспринимать людей, объекты и ситуации такими, какие они есть. Социально зрелый человек имеет достаточно опыта и умений, чтобы иметь дело с реальностью. Зрелый человек демонстрирует способность к самопознанию. Потребность в саморазвитии, самоактуализации - основополагающая составляющая зрелой личности. Идея саморазвития и самореализации является основной или, по крайней мере, чрезвычайно значимой для многих современных концепций о человеке, которые были ранее рассмотрены. Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию и самореализации представляют огромную ценность сами по себе.

К началу самостоятельной трудовой деятельности, разумеется, при благоприятных условиях протекания развития завершаются процессы личностного созревания, оказываются сформированными все психологические механизмы самопознания и саморазвития: идентификация и рефлексия; способность к самопринятию и самопрогнозированию. Дальнейшие самопознание и саморазвитие индивидуализируются, приобретают черты и особенности, свойственные только данному человеку, определяя его стиль самопознания и стиль саморазвития. Кроме того, принципиально меняются сферы самопознания и саморазвития, на первое место выдвигается познание и совершенствование себя в профессиональной деятельности. При благоприятных условиях, если есть профессия и она воспринимается как сфера самореализации, т.е. отвечает жизненным притязаниям личности, где воплощаются мотивы смысла жизни, если обнаруживаются достижения и успехи, процесс саморазвития в формах самосовершенствования и самоактуализации проходит интенсивно, эффективно, порождает высокий уровень самоуважения, чувство идентичности с собой и с деятельностью, удовлетворенность собой и своей жизнью. При неблагоприятных условиях ошибки в выборе профессии, отсутствие работы по душе, разочарование в осуществляемой деятельности — саморазвитие и самопознание могут как блокироваться так и стимулироваться. Многое зависит от уже сложившихся особенностей личности, ее характера, силы воли, стремления найти и реализовать себя в жизни. В силу этого могут возникать сугубо индивидуальные кризисы профессионального становления, специфические барьеры, воспринимаемые как испытания, которые даются человеку его судьбой.

Готовность к испытаниям, умение преодолевать возникающие барьеры — показатель зрелости личности и ее способности к самореализации и к самоактуализации. Кроме профессиональной сферы имеются и другие, где человек реализует себя: - в первую очередь — семья, в рамках которой осуществляются уникальные процессы самопостроения личности, развиваются способности к постановке совместных жизненных целей и ценностей, осуществляются процессы рождения и воспитания собственных детей. Быть мужем, женой, отцом, матерью — новые роли, которые полностью отсутствуют на предшествующих этапах развития. А раз это новые роли и новые позиции, то необходимо постоянно познавать себя в этих качествах, совершенствоваться, строить свою личность. Некоторые люди достигают в сфере семейной жизни значимых результатов, другие — терпят фиаско; отношение с людьми, друзьями, досуг, спорт, развлечения и т.д. — каждая из этих сфер требует самопознания, определенного отношения к себе, самоутверждения, самосовершенствования, самореализации.

Главное — насколько каждый человек ощущает себя автором собственной жизни, своего саморазвития, как он справляется с трудными жизненными ситуациями, выходит из кризисов, какую индивидуальную позицию (по отношению к себе и своей жизни) он занимает: оптимистическую или пессимистическую, ориентированную на прогресс или регресс, берет ли на себя ответственность за все, что с ним происходит или «плывет по течению», полагаясь на судьбу и обстоятельства. Способы разрешения возможных противоречий, достижение или недостижение жизненных целей порождают в конце жизненного пути удовлетворенность или неудовлетворенность собственной жизнью: «Зря – или не зря я прожил свою жизнь?» Если человек полностью реализовался, многого достиг, у него возникает чувство удовлетворенности и полноты жизни и лишь некоторое сожаление о том, что еще не удалось сделать. В случаях, когда самореализации не произошло, а жизнь воспринимается как сочетание случайных событий, возникает острое желание начать все сначала, по-другому выстроить себя и свою жизнь, появляются отчаяние, страх перед смертью (либо полное безразличие). В результате человек полностью утрачивает интерес ко всему на свете и к себе самому, а смерть воспринимается как способ избавления даже не столько от страданий, вызванных жизнью, сколько от апатии, возникшей на последних ее этапах.

Осн.: 1 [58-72], 5 [145-159]

Доп.: 5 [74-90], 6 [92-141], 12 [56-78]

Контрольные вопросы:

1.Какими особенностями характеризуется период молодости?

2.Какие изменения происходят в социальном плане в возрасте от 18 до 25 лет?

3.Какие особенности характерны для зрелого человека?

4.Что такое самоактуализация?

Лекция 5. Внешний и внутренний мир личности

Внутренний мир человека, или субъективная реальность, — это все то внутреннее содержание психологической деятельности, которое характерно только для данного конкретного человека. Поэтому внутренний мир всегда индивидуален и всегда уникален. Каждый человек путем познания мира внешнего и самопознания пытается проникнуть в свой внутренний мир, понять его, чтобы использовать такое понимание для построения своей жизни, своего уникального жизненного пути. Исследовать внутренний мир объективными методами очень сложно, мы можем видеть лишь его «отблески», которые проявляются в мире внешнем. Тем не менее, попытки объективного проникновения во внутренний мир никогда, наверное, не прекратятся — настолько интересна и привлекательна его природа. В психологии имеются довольно интересные опыты описания и анализа внутреннего мира, его структуры, его «работы». Установлено, например, что внутренний мир не возникает сам по себе, он — отражение в специфической форме мира внешнего и имеет свою пространственно-временную характеристику, свое содержание. Внутренний мир как отражение в специфической форме мира внешнего. Согласно некоторым религиозным и философским концепциям, внутренний мир дан человеку изначально, а в ходе жизни он лишь открывает и познает его. Согласно другим представлениям, имеющим под собой более материалистическую основу, внутренний мир возникает и развивается по мере развития человека как личности, обладающей активностью по отражению и освоению окружающей действительности. Человек может стать человеком только благодаря человеческому мозгу, который готов к особому отражению внешнего мира и в котором возникло и развилось сознание.

Пространственно-временная структура внутреннего мира. Если внутренний мир существует, то логично предположить, что, как и мир внешний, он имеет свое Внутреннее пространство и свое внутреннее субъективное время. Специальные исследования, проведенные психологами, в полной мере доказывают данный факт. К примеру, обратимся к результатам, полученным отечественным психологом Т.Н.Березиной, которая провела серию любопытных экспериментов по изучению внутреннего мира человека. По ее мнению, внутреннее пространство в широком значении — это форма существования психологического вообще, а в более узком — форма существования внутренних образов. Вне этих образов оно не бывает, как и сами образы не могут существовать вне пространства. Образы представляют собой субъективные формы объектов и порождаются внутренним миром, приобретая неповторимую уникальность в результате воздействия на них установок, потребностей и мотивов личности. Они сами выполняв г информационную, эмоциональную, регуляторную роль в психике человека. В результате экспериментов показано, что эти образы могут располагаться во внутреннем пространстве и локализоваться по-разному у разных людей: слева, справа, сзади, вверху, внизу, панорамно, могут выноситься как бы за пределы человека, могут быть приближенными, удаленными, различаться по форме, цвету, располагаться на временной оси: в прошлом, настоящем и будущем.

Мы можем сталкиваться и с некоторыми парадоксами времени, когда, например, попадая в какое-либо место или встречаясь с определенными людьми, нам кажется, что это уже было, или, наоборот, попадая в хорошо знакомое место, нам кажется, что мы видим его впервые и с интересом начинаем его изучать.

Содержание внутреннего мира. Итак, внутренний мир имеет свое внутреннее пространство, субъективное внутреннее время. Кто «живет» в этом пространстве и во времени? А живет там каждый из нас, наша личность, наше Я, которое благодаря рефлексии обладает единством и множественностью одновременно. Таким образом, содержанием нашего мира является психика в целом, сознание и бессознательное. Структурировать это содержание чрезвычайно трудно, каждый из нас познает его самостоятельно: сознательно и интуитивно. В то же время в психологии предпринимаются попытки в этом содержании выделить некоторые ведущие структурные элементы. Сошлемся вновь на теоретические и экспериментальные исследования Т.Н.Березиной. Автор отмечает: с одной стороны, внутренний мир субъективен и включает в себя наши мысли, чувства, переживания, грезы, сновидения и многое другое; с другой социален, поскольку включает в себя образы других людей, их действия и поступки. Внутренний мир человека, т. е. его размышления, фантазии, сновидения, существует либо в чувственно-образной форме, либо в виде мысли, облеченной в форму внутренней речи, либо, чаще всего, в сочетании того и другого. Способ существования — монолог или диалог: с самим собой, с другими, рассказ другому о происходящих с тобой событиях, сложный диалог собственное Я представляется глазами другого.

С помощью специального исследования было выявлено семь самых распространенных состояний нашей психики, характеризующих нашу внутреннюю жизнь.

1. «Самовыражения Я» — размышления человека о самом себе, отнесенные к настоящему времени; особенности состояния — монологичное мышление (монолог) и преобладание во внутренней речи местоимения Я.

2. «Размышление о другом» — характеризуется диалогом, преобладанием местоимения «Ты». Для этого состояния свойственно одобрение себя, но возможна мысленная самокритика.

3. «Необъективированность мысленных образов» — другой или Другие воображаются в абстрактной форме и существуют как бы в голове. Субъект сосредоточен на себе, своих достоинствах, недостатки отвергаются.

4. «Планирование будущего» — состояние, в котором человек осмысливает свои перспективы, планирует будущее, ставит определенные цели, размышляет над проблемами их воплощения.

5. «Фиксация на препятствии» — характеризуется тем, что человек, фиксируясь на препятствиях, трудностях, ощущает одиночество («никто никому не нужен»), отвергает возможность взаимодействия в разрешении трудной ситуации.

6. «Чувственное восприятие мира» — все образы представлены очень ярко, контрастно, мысли озвучены (мысли в виде голосов).

7. «Фантазии» — наиболее творческое состояние, где любые цели представляются достижимыми, при этом препятствия рассматриваются как несущественные («Нет такого безвыходного положения, из которого нельзя найти выход»). Себя человек представляет сильным и активным, способным достичь любых вершин.

Итак, мы попытались показать, что внутренний мир человека, или субъективная реальность, тесно связан с внешним миром и является его отражением в специфической индивидуализированной форме с привнесением своего «видения» и своей «пристрастности» посредством собственной активности. Он имеет пространственно-временную структуру и существует в чувственно-образной и мысленной форме, оживляется монологом и диалогом, которые личность ведет с собой, реальными или воображаемыми людьми, планирует свое будущее, хвалит или ругает себя и других, фантазирует и многое другое.

Результатом самопознания человека является выработка им системы представлений о самом себе или "образа Я". "Образ Я" определяет отношение индивида к самому себе, выступает основой построения взаимоотношений с другими людьми. В психологических исследованиях "образа Я" выделяют несколько автономных, формальных характеристик, подлежащих измерению. Результаты таких измерений и составляют комплексную оценку уровня развития самосознания у разных людей или у одного и того же человека на разных этапах его жизненного пути.

Во-первых, это степень когнитивной сложности и дифференцированности, измеряемая числом и характером осознаваемых человеком своих качеств; при этом, чем больше качеств субъект осознает и чем сложнее и обобщеннее сами эти качества, тем выше уровень ее самосознания.

Во-вторых, это степень выраженности и конкретный состав "образа Я", его значимости для индивида. Люди могут различаться и по силе интенции, направленности на свое Я (у одних "образ Я" в центре сознания, у других - на периферии), и по предмету осознания: одни больше озабочены своим физическим Я, другие - социальным, третьи - духовным.

В-третьих, это степень внутренней цельности, последовательности "образа Я". Он может отличаться внутренней согласованностью либо включать в себя противоречивые представления субъекта о самом себе.

Самосознание в сравнении с самопознанием трактуется более широко. Обычно выделяют два основных компонента самосознания: 1) знание себя и 2) отношение к себе, причем они рассматриваются в единстве. И.И.Чеснокова предлагает понимание самосознания как единства трех компонентов: самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе и саморегулирования поведения личности.

Самопознание является основой развития постоянного самоконтроля и саморегуляции человека. Самоконтроль проявляется в осознании и оценке субъектом собственных действий, психических состояний, в регуляции их протекания на основе требований и норм деятельности, поведения, общения. Самоконтроль является особым психологическим механизмом человека как субъекта деятельности, познания и общения.

Самооценка - это тот компонент самосознания, который включает в себя и знание о собственной самости, и оценку человеком самого себя, и шкалу значимых ценностей, относительно которой определяется эта оценка.

Самооценка может быть адекватной (реальной, объективной) и неадекватной. В свою очередь, неадекватная самооценка может быть заниженной и завышенной. Каждая из них специфическим образом проявляется и в жизнедеятельности человека. Завышенные оценки и самооценки приводят к формированию таких особенностей личности, как самоуверенность, высокомерие, некритичность и т.п. Постоянное занижение оценки человека со стороны окружающих и самой личности формирует в ней робость, неверие в свои силы, замкнутость, стеснительность и др. Адекватная оценка и самооценка обеспечивает благоприятное эмоциональное состояние, стимулирует деятельность, вселяет в человека уверенность в достижении намеченных целей.

Самосознание тесно связано с уровнем притязаний человека. Уровень притязаний проявляется в степени трудности целей и задач, которые человек ставит перед собой. Следовательно, уровень притязаний можно рассматривать как реализацию самооценки человека в деятельности и во взаимоотношениях с другими. Уровень притязаний не случайно обычно оценивается по таким параметрам как завышенный – заниженный, неадекватно завышенный и т.д. Конечно, отмечается значение предметной области в детерминации уровня достижений, динамика в зависимости от успехов, но эта личностная характеристика в данном аспекте – к притязанию на признание обычно не рассматривается.

Самосознание формируется в контексте общественных отношений, в которые вступают реальные люди, реальные субъекты деятельности. Вместе с тем, влияние общественных отношений на развитие сознания носит опосредованный характер. Сущность личности определяется совокупностью многообразных общественных отношений, в которых протекает ее развитие.

С понятием самосознания соотносится термин «рефлексия». Рефлексия как деятельность самопознания раскрывает внутреннее строение и специфику духовного мира человека. Рефлексивное отношение личности к самой себе определяется как авторефлексия, которая считается процессом, выходящим за рамки индивидуального пространства самосознания. Способность человека рефлексивно относиться к себе есть результат интериоризации личностью социальных отношений между людьми.

Эмоционально-волевая регуляция человека. Чувство - это более сложное, чем эмоции, постоянное, устоявшееся отношение личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих потребностей. Чувства характеризуются устойчивостью и длительностью, измеряемой месяцами и годами жизни их субъекта. Сложность чувства проявляется в том, что оно включает в себя целую гамму эмоций и часто затруднительно для словесного описания. Чувство определяет динамику и содержание эмоций, имеющих ситуативный характер. Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживаемого чувства. Так, например, чувство любви проявляется в эмоциях радости при успехах любимого человека, огорчении при неудаче, гордости за него. Чувства свойственны только человеку, они социально обусловлены и представляют собой высший продукт культурно-эмоционального развития человека. Чувство долга, собственного достоинства, стыд, гордость — исключительно человеческие чувства. Эмоции, связанные с удовлетворением физиологических потребностей, имеются и у животных, но у человека даже эти эмоции несут на себе печать общественного развития. Все эмоциональные проявления человека регулируются социальными нормами. Человек нередко подчиняет физиологические потребности более высоким, специфически человеческим духовным потребностям. Источниками эмоций и чувств являются, с одной стороны, отражаемая в нашем сознании окружающая действительность, а с другой - наши потребности. Те предметы и явления, которые не имеют отношения к нашим потребностям и интересам, не вызывают у нас заметных чувств.

Стресс (англ. stress — напряжение) представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. Впервые слово "стресс" употребил канадский ученый-биолог Г.Селье. Он же ввел понятие "фазы стресса", выделив стадии тревоги (мобилизации защитных сил), резистентности (приспособления к трудной ситуации) и истощения (последствия длительного воздействия стресса). Стресс вызывается экстремальными для данной личности условиями и переживается с большой внутренней напряженностью. Стресс могут вызвать опасные условия для жизни и здоровья, большие физические и умственные перегрузки, необходимость принимать быстрые и ответственные решения. Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения. Частые и длительные стрессы оказывают негативное воздействие на физическое и психическое здоровье человека. Однако при слабом стрессе появляются общая физическая собранность, активизация деятельности, ясность и четкость мысли, сообразительность.

Фрустрация - это психологическое состояние дезорганизации сознания и деятельности личности, вызванное объективно непреодолимыми препятствиями на пути к очень желаемой цели. Это внутренний конфликт между направленностью личности и объективными возможностями, с которыми личность не согласна. Фрустрация проявляется тогда, когда степень неудовлетворения выше того, что человек может вынести, т.е. выше порога фрустрации. В состоянии фрустрации человек испытывает особо сильное нервно-психическое потрясение. Оно может проявляться как крайняя досада, озлобленность, подавленность, полное безразличие к окружению, неограниченное самобичевание.

Под волевой регуляцией понимают намеренно осуществляемый контроль побуждения к действию, сознательно принятому по необходимости и выполняемому человеком по своему решению. При необходимости торможения желательного, но социально не одобряемого действия имеют в виду не регуляцию побуждения к действию, а регуляцию действия воздержания. Механизмами волевой регуляции являются: механизмы восполнения дефицита побуждения, совершение волевого усилия и намеренное изменение смысла действий.

Осн.: 2 [51-85], 8 [145-159]

Доп.: 9 [79-91], 11 [156-178]

Контрольные вопросы:

1.Что вы понимаете под внутренним миром человека?

2. Какие можно выделить отличия внутреннего мира человека от внешнего?

3. Существует ли взаимосвязь между внутренним и внешним миром человека?

4. Что такое фрустрация? Когда возникает данное состояние? Как себя ведет человек в состоянии фрустрации?

5. Что понимается под стрессом?

6. Как можно побороться со стрессовым состоянием?

Лекция 6. Механизмы саморегуляции и контроля

Психическое здоровье – это, прежде всего баланс различных психических свойств и процессов (баланс между умением отдать и взять от другого, быть одному и быть среди людей, любви к себе и любви к другим и др.). В случае проблемы эмоций речь идет о балансе аффекта и интеллекта, т.е. свободы и права на выражение чувств со способностью осознавать их и управлять ими. Напомним исследование двух эскимосских этносов (Eaton, Weil, 1955). В сообществе эскимосов, где чувства выражались более свободно, детей в большей степени баловали и воспитывали без особых требований с установкой на немедленное удовлетворение потребностей, депрессии почти не встречались, зато можно было наблюдать истерические реакции и конверсионные симптомы, которые возникали чаще всего в случае отказа и невозможности удовлетворить какое-либо желание. Современная западная культура, напротив, требует от человека слишком многого в смысле внешнего благополучия и достижений.

Одним из важнейших механизмов саморегуляции является рефлексия. Рефлексия — это механизм отражения личностных смыслов и принципов действий посредством установления связей между конкретной ситуацией и мировоззрением личности, лежащий в основе самоконтроля и саморегуляции личности в общении и в деятельности. Именно рефлексия выводит человека из сиюминутного временного пространства, заставляя его обратиться к прошлому с целью отражения в сознании уже происшедших событий со стороны, находясь «над ситуацией». Подчас временной интервал между действием и его отображением, осознанием так мал, что может создаваться впечатление об их одновременности. Поэтому-то рефлексию рассматривают, как способность человека совершать какие-либо действия или поступки и при этом фиксировать в сознании каждую деталь, то есть одновременно быть «исполнителем» действия и его «наблюдателем».

В качестве наглядного примера здесь чаще всего приводят следующий: сидят ночью на берегу реки человек и его пес, подняв головы в небо, и, кажется, заняты одним и тем же делом, — смотрят на звезды. Но разница между ними в это мгновенье заключается в том, что человек знает, что это именно он сейчас смотрит на бесконечный шелковый ковер неба, расшитый золотыми и серебряными звездами, зовущий его в дальнюю даль, а собака, возможно, и видит ту же красоту, но себя в этом качестве наблюдателя не осознает. Именно по этой причине даже очень близкие к нам по организации высших психических функций животные (наши любимцы-собаки, например) не видят своего отражения в зеркале. Ведь для того, чтобы в червоточьях амальгамы узнать себя, нужно уже знать, что ты существуешь...

Итак, рефлексия в первую очередь способность человека осознавать факт собственного существования, видеть себя, свое поведение со стороны.

Некоторая база для рефлексии есть у человека уже в младенческом возрасте. Даже ребенок способен к выделению самого себя из окружающего пространства, т. е. способен к самоощущению, но человек не рождается сразу с готовой способностью отслеживать и оценивать собственные поступки и личностные качества. Как говорится в одной народной мудрости: посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу. По похожему принципу и формируется способность человека к самопознанию. Этапы развития рефлексивного механизма можно представить в виде таблицы 1:

Таблица 1

Вид рефлексии (форма) — социально-психологическая |

Вид рефлексии (форма) — предметная

|

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ФАЗА: (3 фаза) фаза интереса и расширения представлений об индивидуальности вообще |

принцип познания: Другой как Другой или Я как Другой, т.е. человек учится рефлексировать за другого

|

3. Ситуативно-межличностная (оценка и контроль конкретной ситуации межличностного взаимодействия): понимание значения отдельных поступков личности исходя из ее своеобразия, ее отношений с другими людьми |

3. Управленческая (планирование и организация ролевых взаимодействий): увязывание исполнительских действий отдельных лиц

|

2. Внеситуативно-межличностная (оценка и контроль существующих межличностных отношений): в т. ч. оценка отношения личности другого к самому рефлексирующему |

2. Кооперативная (оценка ситуативных ролевых взаимодействий): способность отражать действия отдельных работников

|

1. Внутримежличностная (понимание и оценка личности другого человека), особенностей своеобразия его индивидуальности |

1. Представление о ролевых функциях других людей: представление о исполнительском вкладе каждого в выполнение производственных заданий |

ЛИЧНОСТНАЯ ФАЗА: (2 фаза) (фаза пристального внимания к собственной личности) |

принцип познания: Я как Я и Я как Другой, т.е. человек сам способен к самопознанию |

3. Внутриличностная (критическая оценка собственной личности): представление о своеобразии собственной личности

|

4. Рефлексия в области профессиональной деятельности с конструктивной функцией: внесение изменений в предписанные инструкции в соответствии с условиями 3. Предметная с конструктивной функцией: способность творчески подойти к предлагаемому образцу, умение видоизменить его |

2. Внеситуативно-личностная (оценка личности (отдельных ее черт) исходя из определенного уровня знаний помимо конкретной ситуации): увязывание различных поступков, относящихся к одному личностному свойству и его осознание |

2. Рефлексия в области профессиональной деятельности с контрольной функцией: умение выполнять производственные обязанности в соответствии в инструкциями, предписаниями

|

1. Ситуативно-личностная (оценка личности (понимание образа ее мышления и поведения) исходя из конкретной ситуации): понимание значения отдельного поступка |

1. Предметная рефлексия с контрольной функцией (с опорой на внутренний, а затем общий образец)

|

ВНЕЛИЧНОСТНАЯ или ДОЛИЧНОСТНАЯ ФАЗА: (1 Фаза) (фаза с отсутствием или частичной потерей представлений или интереса к собственной личности) |

принцип познания на данной фазе развития: Другой как Я, т.е. другие люди рефлексируют за нас

|

2. Внеситуативно-внеличностная рефлексия (коллективная форма): ответ на эмоциональное состояние партнера по общению |

2. Предметная с конструктивной функцией (коллективная форма): исполнение действия с опорой на представления с нем других лиц |

1. Ситуативно-внеличностная (эмоциональная экспрессия)

|

1. Предметная с контрольной функцией (контроль по внешнему образцу): то есть подражание, копирование действия другого |

Появление двух видов (форм) рефлексии в таблице неслучайно. Дело в том, что освоение предметной и социально-психологической сферы человеком происходит, как правило, по очень различным законам. (Под предметной сферой подразумеваются объекты неживой природы, взаимодействие с которыми предполагает лишь наличие некого отпечатка прилагаемых нами усилий, без ответной активности с их стороны, социально-психологическая же сфера предполагает взаимодействие с себе подобными, то есть не исключает активности такого рода). Хотя в самом содержании рефлексии довольно сложно бывает выделить конкретные элементы той и другой сферы, тем не менее, результативность обработки информации даже одним человеком в этих двух сферах может сильно отличаться. Упрощенно два вида рефлексии можно проассоциировать с двумя исконно русскими вопросами (в конце концов, именно русским писателям чаще других приписывают склонность к рефлексии).

Cоциально-психологическая рефлексия помогает в затруднительной ситуации (а обращение к рефлексии, как правило, более оправданно с точки зрения разумности траты времени именно в затруднительных, неоднозначных обстоятельствах) ответить на вопрос «Почему?» (Кто виноват?), а предметная в тех же обстоятельствах позволяет принять решение, как следует действовать, чтобы достичь цели (все-таки предметная рефлексия отвечает скорее на вопрос «Как делать?», а не «Что делать»). При этом в ряде исследований было показано, что успешность решения задач с использованием рефлексии одного вида не позволяет прогнозировать успешность применения рефлексии другого вида.

Изучая таблицу, стоит заметить и еще два термина, без которых важность способности к рефлексии для организации поведения может остаться не вполне понятной. Рефлексия — это только отображение, фиксация в сознании определенных элементов опыта. Повторение, фиксация, как прошлых ошибок, так и неудач сами по себе являются не больше чем обыкновенной «умственной жвачкой», неким холостым ходом мышления без пользы для принятия решений о поведении в будущем. Важно, чтобы человек не просто фиксировался на каких-либо событиях, а результаты этого отображения включал в механизмы самоконтроля и саморегуляции. Процесс отражения смыслов и принципов действий с их последующим включением в самоконтроль и саморегуляцию деятельности и общения называют рефлексивным механизмом. Если продукты рефлексии используются только для самоконтроля, следования предписанным образцам, значит, активизируется контрольная функция рефлексивного механизма, если же в процессе сличения образец подвергается моделированию, изменению, значит, работает конструктивная функция рефлексивного механизма.

Каждый человек обладает своеобразной структурой рефлексивного механизма, которая формируется в течение всей его жизни. Формирование структуры происходит в двух основных видах (предметном и социально-психологическом) и по принципу уровневой организации. То есть освоение высшего уровня рефлексии возможно только при освоения принципа познания на предыдущих.

Познав и оценив себя, человек может сознательно, а не стихийно управлять своим поведением и заниматься самовоспитанием. В психологической литературе понятия «саморегулирование» и «самоуправление» часто употребляют как синонимы.

Г. С. Никифоров под психическим самоуправлением понимает сознательное воздействие человека на свою психическую деятельность, собственное поведение с целью сохранения или изменения характера их протекания. Вместе с тем, он разделяет по смыслу самоуправление и саморегулирование. Особенностью самоуправления является конкретизация мотивов поведения и деятельности, постановка целей, выбор путей их достижения. Самоуправление для человека — это решение вопросов о том, что и как делать. Саморегулирование — исполнение того, что было намечено. Переход от самоуправления к саморегулированию — это переход от замысла, идеи к воплощению их в жизнь. Если саморегулирование подчинено, как правило, решению задач ближайшего будущего, то самоуправление может быть нацелено на более долгосрочную перспективу: выбор жизненного пути, постановку задач самосовершенствования, конкретизацию идей самовоспитания.

Саморегуляция человека очень тесно связана с развитием умственной активности и пластичности, т. е. умением настраивать свое поведение в изменяющихся условиях.

Ф. Зимбардо предложил методы, которые помогут вам преодолеть низкую самооценку и сформировать ощущение уверенности в себе. Постарайтесь выполнить все предложенные действия. Каждое поможет вам приблизиться к достижению положительного самовосприятия.

В. А. Сухомлинский писал: «Воспитание, побуждающее к самовоспитанию, — это и есть, по моему глубокому убеждению, настоящее воспитание. Учить самовоспитанию неизмеримо труднее, чем организовать воскресное времяпрепровождение».

В. Г. Белинский определил самолюбие как великий рычаг в душе человека наряду с гордостью.

Самолюбие — это и движущая сила личности, и способ соотнесения себя с социальным миром, другими людьми. Если человек самолюбив, то он, прежде всего, старается согласовывать свое поведение с другими людьми, не теряя при этом своего достоинства.

Самостоятельный человек обычно и самолюбив, он, как правило, не идет у других на поводу, а стремится строить свою линию поведения в соответствии со своей индивидуальностью и сознанием личной ответственности за свою деятельность и поступки.