- •Предмет и задачи биологической химии

- •Функции белков в организме. Строение белков.

- •Физико-химические свойства белков. Ионизация белков в

- •4) Физико-химические свойства белков: гидратация и растворимость

- •Осаждение белков из растворов. Виды осаждения белков (обратимое и

- •Денатурация белков: факторы, вызывающие денатурацию белков:

- •Классификация белков. Простые и сложные белки

- •Дезоксирибонуклеиновые кислоты (днк): состав, строение, свойства,

- •Биосинтез днк (репликация генов): общий принцип матричного синтеза,

- •11)Строение и функции различных типов рнк (т-рнк, р-рнк, м-рнк).

- •12) Биосинтез рнк (транскрипция): условия, необходимые для транскрипции,

- •13) Биосинтез белков: (трансляция). Биологический код и его свойства.

- •15) Регуляция биосинтеза белков на уровне транскрипции (представление об

- •16) Регуляция биосинтеза белка на этапе транскрипции по механизму

- •17) Химическая природа ферментов. Проферменты, изоферменты,

- •18) Холоферменты: определение понятия, строение. Кофакторы ферментов:

- •19) Зависимость активности ферментов от реакции среды и

- •20) Структурно-функциональная организация ферментных белков:

- •21) Регуляторные (аллостерические) центры ферментов. Аллостерические

- •22)Активаторы и ингибиторы ферментов: химическая природа, виды

- •23) Специфичность действия ферментов. Виды специфичности ферментов,

- •24) Механизм действия ферментов. Зависимость активности ферментов от

- •25) Номенклатура и классификация ферментов. Характеристика отдельных

- •26) Определение активности ферментов в диагностике заболеваний.

- •27) Витамины. Классификация и номенклатура витаминов. Роль витаминов в

- •28) Витамин b1 (тиамин, антиневритиый): химическая природа, свойства,

- •29) Витамин в2 (рибофлавин): строение, свойства, признаки гиповитаминоза,

- •30) Витамин рр (ниацин, антипеллагрический): строение, признаки

- •31) Витамин с, (аскорбиновая кислота, антицинготный): химическое строение,

- •32) Витамин в6, (пиридоксин, антидерматитный): химическая природа,

- •33) Витамин а, (ретинол, антиксерофтальмический); химическая природа, признаки гиповитаминоза, источники, потребность. Участие витамина а в

- •34) Витамин д (кальциферолы, антирахитический витамин). Химическое

- •35) Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. Понятие о

- •36) Характеристика катаболизма: общая схема катаболизма основных

- •37) Понятие о биологическом окислении. Фазы биологического окисления, их

- •38) Ферменты биологического окисления. Пиридинзависимые дегидрогеназы:

- •39)Флавинзависимые дегидрогеназы

- •40.) Характеристика цитохромов: химическая природа коферментов, функции,

- •41.) Структурная организация цепей транспорта электронов I и II типа.

- •Электронтранспортные цепи митохондрий эукариот

- •Ингибиторы дыхательной цепи

- •42) Полное и неполное восстановление кислорода. Образование свободно-

- •Супероксид-анион (радикал)

- •Oh (гидроксил, гидроксид - радикалы.)

- •Гипохлорит-анион

- •Радикал

- •Механизмы возникновения афк

- •43) Окислительное фосфорилирование - главный механизм синтеза атф в

- •Хемиосмотическая теория Митчела

- •44) Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования,

- •45) Механизмы образования со2 в процессе биологического окисления.

- •46) Окисление ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот:

- •48) Физиологическая роль углеводов. Потребности и источники

- •Обмен ув

- •49) Пути использования глюкозы в организме: общая схема поступления

- •50. Роль печени в обмене углеводов: глюкостатическая функция печени.

- •51) Роль печени в обмене углеводов: механизм гликогенолиза – основного

- •52. Общая характеристика внутриклеточного окисления глюкозы: пути распада

- •Катаболизм глюкозы.

- •53. Анаэробный гликолиз: определение, этапы гликолиза, химизм

- •54) Внутриклеточный обмен углеводов: Распад гликогена в мышцах в

- •56. Глюконеогенез: определение, субстраты глюконеогенеза. Обходные

- •Глюконеогенез.Аэробное окисление глюкозы.

- •55. Аэробный распад глюкозы - основной путь катаболизма глюкозы.

- •Аэробное окисление глюкозы.

- •57. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори). Роль

34) Витамин д (кальциферолы, антирахитический витамин). Химическое

строение, источники, механизм действия, потребность. Признаки

гиповитаминоза, рахит. Гипервитаминоз.

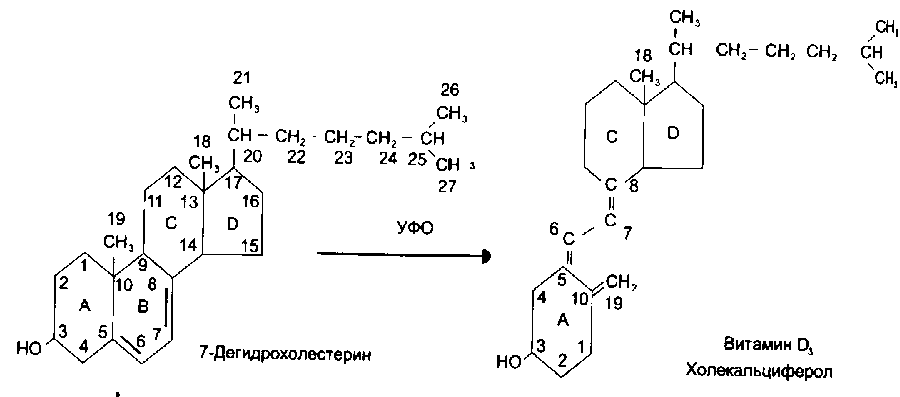

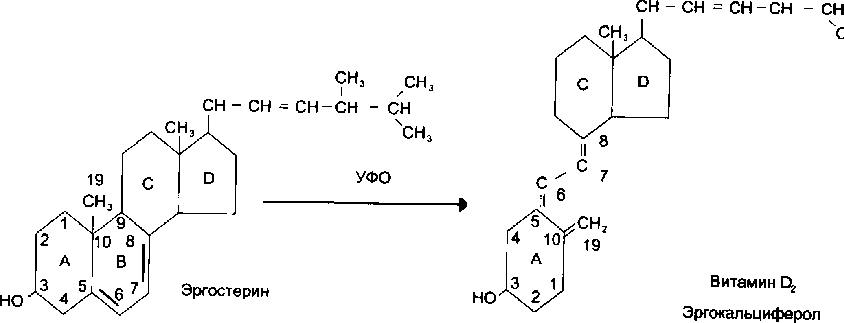

Кальциферолы – группа химически родственных соединений, относя-

щихся к производным стеринов. Наиболее биологически активные витамины

– D2

и D3. Витамин D2 (эргокальциферол), производное эргостерина – расти-

тельного стероида, встречающегося в некоторых грибах, дрожжах и расти-

тельных маслах.

При УФ-облучении пищевых продуктов из эргостерина получается ви-

тамин D2, используемый в лечебных целях. Витамин D3, имеющийся у чело-

века и животных, – холекальциферол, образующийся в коже человека из 7-

дегидрохолестерина под действием УФ-лучей. Наибольшее количество вита-

мина D3 содержится в продуктах животного происхождения: сливочном мас-

ле, желтке яиц, рыбьемжире.

Суточная потребность для детей 12-25 мкг (500-1000 МЕ), для взросло-

го человека потребность значительно меньше.

В организме человека витамин D3 гидроксилируется в положениях 25 и

1, превращаясь в биологически активное соединение 1,25-

дигидрохолекальциферол (кальцитриол). Кальцитриол выполняет гормо-

нальную функцию, участвуя в регуляции обмена Са2+

и фосфатов, стимули-

руя всасывание Са2+

в кишечнике и кальцификацию костной ткани, реаб-

сорбцию Са2+

и фосфатов в почках. При низкой концентрации Са2+

или высо-

кой концентрации D3 он стимулирует мобилизацию Са2+ из костей.

При недостатке витамина D у детей развивается заболевание «рахит»,

характеризуемое нарушением кальцификации растущих костей, что вызывает

деформацию скелета с характерными изменениями костей (Х– или О-

образная форма ног, «четки» на ребрах, деформация костей черепа, задержка

прорезания зубов). Избыточное поступление витамина D3

приводит к гипер-

витаминозному состоянию, характеризующемуся избыточным отложением

солей кальция в тканях лёгких, почек, сердца, стенок сосудов, а также остео-

порозом с частыми переломами костей.

35) Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. Понятие о

метаболизме, метаболических путях. Общие и специфические

метаболические пути. Роль АТФ в жизнедеятельности клеток

В живых клетках протекает множество ферментативных реакций. Всю

совокупность этих реакций объединяют общим понятием «метаболизм»

(«обмен веществ»). Он выполняет четыре специфические функции: 1) снаб-

жение химической энергией, которая добывается путем расщепления бога-

тых энергией пищевых веществ, поступающих из среды, или путем преобра-

зования улавливаемой энергии солнечного света; 2) превращение молекул

пищевых веществ в строительные блоки, которые в дальнейшем используют-

ся клеткой для построения макромолекул; 3) сборка белков, нуклеиновых ки-

слот, липидов, полисахаридов и прочих клеточных компонентов из этих

строительных блоков; 4) синтез и разрушение тех биомолекул, которые не-

обходимы для выполнения каких-либо специфических функций.

Выделяют внешний и промежуточный обмен веществ:

Внешний обмен веществ – внеклеточное переваривание веществ на пу-

тях их поступления и выделения из организма.

Промежуточный обмен веществ превращение веществ внутри кле-

ток с момента их поступления до образования конечных продуктов.

Попав внутрь клетки, питательное вещество метаболизируется, т.е.

претерпевает ряд химических изменений, катализируемых ферментами. Оп-

ределённая последовательность таких химических изменений называется

метаболическим путём, а образующиеся промежуточные продукты – мета-

болитами.

Большей частью метаболические пути линейны (рис. 16.1). На рисунке

показано, что в результате четырех последовательных ферментативных реак-

ций предшественник А превращается в продукт Е, а продукт одной фермен-

тативной реакции служит субстратом следующей:

A El > B Д2 > C Д3 > D Д4 > E

Рис. 16.1. Линейный метаболический путь

Именно таким путем происходит окисление ацетильных групп до СО2

и Н2

О в цикле лимонной кислоты

Все метаболические пути делят на центральные и специальные (вто-

ричные). Центральные метаболические пути – пути превращения основных

пищевых веществ в клетке (углеводов, жиров, белков и нуклеиновых кислот).

На этих путях потоки метаболитов довольно внушительны. Например, в ор-

ганизме взрослого человека ежесуточно окисляется несколько сотен граммов

глюкозы до СО2

и воды. Последовательности химических превращений на

каждом из центральных метаболических путей, в принципе, у всех живых

форм едины. Так, например, расщепление D-глюкозы протекает почти у всех

живых организмов одинаково, т. е. через те же реакции и с образованием од-

них и техже промежуточных продуктов.

Кроме центральных путей есть и другие метаболические пути со значи-

тельно меньшим потоком метаболитов (ежесуточный синтез или распад при

этом измеряется миллиграммами). Эти специальные метаболические пути

составляют так называемый вторичный метаболизм, роль которого – в обра-

зовании различных специализированных веществ, требующихся клеткам в

малых количествах. К вторичным метаболическим путям принадлежит, на-

пример, биосинтез коферментов и гормонов, потому что эти соединения вы-

рабатываются и используются только в следовых количествах. Сотни раз-

личных высокоспециализированных биомолекул, в том числе нуклеотиды,

пигменты, токсины, антибиотики и алкалоиды, продуцируются у разных

формжизни на вторичных метаболических путях.

Метаболизм (обмен) углеводов в организме человека состоит в основ-

ном из следующих процессов:

1. Расщепление в пищеварительном тракте поступающих полисахари-

дов и дисахаридов до моносахаридов. Всасывание моносахаридов из кишеч-

ника в кровь;

2. Синтез и распад гликогена в тканях, прежде всего в печени;

3. Гликолиз, т.е. расщепление глюкозы. Первоначально термином

«гликолиз» обозначали только анаэробное брожение, завершающееся обра-

зованием молочной кислоты (лактата) или этанола и СО2. В настоящее время

понятие «гликолиз» используется более широко для описания распада глю-

козы, проходящего через образование глюкозо-6-фосфата, фруктозобисфос-

фата и пирувата как в отсутствие, так и в присутствии кислорода. В послед-

нем случае употребляют термин «аэробный гликолиз» в отличие от «ана-

эробного гликолиза», завершающегося образованием молочной кислоты

(лактата).

4. Аэробный путь прямого окисления глюкозы или, как его называют,

пентозофосфатный путь (пентозный цикл).

5. Взаимопревращение гексоз.

6. Аэробный метаболизм пирувата. Этот процесс выходит за рамки уг-

леводного обмена, однако может рассматриваться как его завершающая ста-

дия: окисление продукта гликолиза – пирувата.

7. Наконец, важным является процесс глюконеогенеза, или образование

углеводов из неуглеводных продуктов. Такими продуктами являются в пер-

вую очередь пировиноградная и молочная кислоты, глицерин, аминокислоты