- •Билет 1 – (4) 1. Основы ос Unix, возможности, стандартизация

- •1.1 Отличительные черты ос unix

- •1.2 Основы архитектуры операционной системы unix

- •1.3 Ядро системы

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 4 (1, 16, 18) – 146

- •3. Последовательность действий по преобразованию адреса в защищенном режиме:

- •1.8 Обработка ошибок

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 2 (2, 6, 15, 27) – 143

- •3. Особенности современных операционных систем (2, 28) – 122

- •Характеристики современных ос

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 3 (3, 28) – 144

- •3. Концепция слоистой операционной системы и системы на основе микроядра.

- •6.Подход на основе микроядра хорошо функционирует среди объектно-ориентированных ос (object-oriented operating system).

- •Билет 4

- •1. Владельцы файлов. Права доступа к файлам. Атрибуты файлов (4, 18) – 23

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 1 (4, 26) – 142

- •3. Функции микроядра (4, 12, 15, 27) – 126

- •1. Неименованные каналы в ос unix (5) – 77

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Алгоритм Деккера (5) – 147

- •3. Понятие процесса, модели процессов (5) – 132

- •1. Метаданные файлов в ос unix (7) – 36

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 2 (2, 6, 15, 27) – 143

- •3. Описание процесса, таблица процесса (6) – 136

- •1. Процессы в ос unix. Типы процессов. (7, 23) – 56

- •2. Синхронизирующие примитивы. Решение задачи взаимного исключения с использованием семафоров (7, 8, 19, 20) - 152

- •3. Принципы построения ос (7, 19, 26) – 128

- •2. Синхронизирующие примитивы. Решение задачи взаимного исключения с использованием семафоров (7, 8, 19, 20) - 152

- •3. Концепция потока, как составной части процесса (8) – 139

- •1. Разработка программ в ос unix. Обработка ошибок, переменные окружения (9) – 11

- •2. Применение двоичных семафоров для решения задачи «производитель» - «потребитель» (буфер неограниченный) (9, 21)

- •3. Концепция виртуализации (9, 17)

- •1. Файлы, отображаемые в память (10) – 33

- •2. Применение семафоров для решения задачи «производитель» - «потребитель» с неограниченным буфером. Решение «спящий парикмахер». (10, 22) – 155

- •3. Подсистема управления памятью, требования, предъявляемые к ней (10)

- •Билет 11

- •1. Процессы в ос unix. Порождение процесса (11, 25) – 57

- •2. Применение общих семафоров для решения задачи «производитель-потребитель» с ограниченным буфером (11, 23) – 157

- •3. Виртуальная память. Задачи управления виртуальной памятью (11, 25)

- •1. Сигналы в ос unix. Их назначение и обработка (12) – 70

- •2. Взаимодействие процессов через переменные состояния. Пример приоритетного правила (12) – 157

- •3. Функции микроядра (4, 12, 15, 27) – 126

- •1. Функции для работы с сигналами (13) – 70

- •2. Проблема тупиков. Алгоритм банкира (13)

- •3.Задача замещения

- •1. Файлы и файловая система в ос unix. Права доступа (3, 14) – 18

- •2. Задача взаимного исключения. Алгоритм Петерсона (14) – 148

- •3. Схемы распределения памяти

- •1. Файловая система в ос unix ext2 (15) – 51

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 2 (2, 6, 15, 27) – 143

- •3. Функции микроядра (4, 12, 15, 27) – 126

- •Билет 16

- •1. Каналы в ос unix (16) – 80

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 4 (1, 16, 18) – 146

- •3. Организация защиты в процессорах ia32

- •1. Процессы в ос unix, системные вызовы wait, exit (17) – 60, 63

- •2. Монитороподобные средства синхронизации для решения задачи взаимного исключения (17) – 160

- •3. Концепция виртуализации (9, 17)

- •1. Владельцы файлов. Права доступа к файлам. Атрибуты файлов (4, 18) – 23

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 4 (1, 16, 18) – 146

- •3. Схемы распределения памяти (18, 24)

- •1. Взаимодействие процессов в ос unix, очереди сообщений (19) – 83

- •2. Синхронизирующие примитивы. Решение задачи взаимного исключения с использованием семафоров (7, 8, 19, 20) - 152

- •3. Принципы построения ос (7, 19, 26) – 128

- •1 Взаимодействие процессов в ос unix с применением семафоров (20) – 93

- •2. Синхронизирующие примитивы. Решение задачи взаимного исключения с использованием семафоров (7, 8, 19, 20) - 152

- •Механизмы поддержки многозадачности в процессорах ia32 (20)

- •1. Работа с файлами в ос unix. Системные вызовы (21) – 25

- •2. Применение двоичных семафоров для решения задачи «производитель» - «потребитель» (буфер неограниченный) (9, 21)

- •3. Страничная организация памяти в процессоре ia32

- •Билет 22

- •1. Взаимодействие процессов в ос unix. Разделяемая память (22) – 100

- •2. Применение семафоров для решения задачи «производитель» - «потребитель» с неограниченным буфером. Решение «спящий парикмахер». (10, 22) – 155

- •3. Организация защиты в процессорах ia32

- •Билет 23

- •1. Процессы в ос unix. Типы процессов. (7, 23) – 56

- •2. Применение общих семафоров для решения задачи «производитель-потребитель» с ограниченным буфером (11, 23) – 157

- •3.Задача замещения

- •1. Понятие потока в ос unix. Создание потока, завершение потока (24) – 106

- •2. Синхронизирующие примитивы. Решение задачи взаимного исключения с использованием семафоров (7, 8, 19, 20, 24) - 152

- •3. Схемы распределения памяти (18, 24)

- •1. Процессы в ос unix. Порождение процесса (11, 25) – 57

- •2. Задача взаимного исключения. Алгоритм Петерсона

- •3. Виртуальная память. Задачи управления виртуальной памятью (11, 25)

- •Билет 26

- •1. Создание потока

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 1 (4, 26) – 142

- •3. Принципы построения ос (7, 19, 26) – 128

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 2 (2, 6, 15, 27) – 143

- •3. Функции микроядра (4, 12, 15, 27) – 126

- •2. Взаимодействие процессов. Задача взаимного исключения. Вариант 3 (3, 28) – 144

- •3. Особенности современных операционных систем (2, 28) – 122

1 Взаимодействие процессов в ос unix с применением семафоров (20) – 93

В информатике понятие семафор (semaphore) было впервые введено голландским теоретиком Е.В. Дейкстрой (E.W. Dijkstra) для решения задач синхронизации процессов. Семафор sem может рассматриваться как целочисленная переменная, для которой определены следующие операции:

p(sem) или wait (sem)

if (sem !=0)

уменьшить sem на единицу

else

ждать, пока sem не станет ненулевым, затем вычесть единицу

v(sem) или signal (sem)

увеличить sem на единицу

if (очередь ожидающих процессов не пуста)

продолжить выполнение первого процесса в очереди ожидания

Обратите внимание, что обозначения р и v происходят от голландских терминов для понятий ожидания (wait) и сигнализации (signal), причем последнее понятие не следует путать с обычными сигналами UNIX.

Действия проверки и установки в обеих операциях должны составлять одно атомарное действие, чтобы только один процесс мог изменять семафор sem в каждый момент времени.

Системный вызов semget

Описание

#include <sys\sem.h>

int semget(key_t key, int nsems, int permflags);

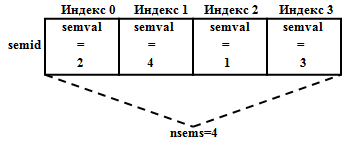

Вызов semget аналогичен вызову msgget. Дополнительный параметр nsems задает требуемое число семафоров в наборе семафоров; это важный момент - семафорные операции в System V IPC приспособлены для работы с наборами семафоров, а не с отдельными объектами семафоров. На рис. 8.2 показан набор семафоров. Ниже увидим, что использование целого набора семафоров усложняет интерфейс процедур работы с семафорами.

Значение, возвращаемое в результате успешного вызова semget, является идентификатором набора семафоров (semaphore set identifier), который ведет себя

Рис. 4.1. Набор семафоров

почти так же, как идентификатор очереди сообщений. Идентификатор набора семафоров обозначен на рис. 4.1 как semid. Следуя обычной практике языка С, индекс семафора в наборе может принимать значения от 0 до nsems-1.

С каждым семафором в наборе связаны следующие значения:

semval Значение семафора, положительное целое число. Устанавливается при помощи системных вызовов работы с семафорами, то есть к значениям семафоров нельзя получить прямой доступ из программы, как к другим объектам данных.

sempid Идентификатор процесса, который последним работал с семафором.

semcnt Число процессов, ожидающих увеличения значения семафора.

semzcnt Число процессов, ожидающих обнуления значения семафора.

Системный вызов semctl

Описание

#include <sys/sem.h>

int semctl (int semid, int sem_num, int command, union semun ctl_arg);

Из определения видно, что функция semctl намного сложнее, чем msgctl. Параметр semid должен быть допустимым идентификатором семафора, возвращенным вызовом semget. Параметр command имеет тот же смысл, что и в вызове msgctl, - задает требуемую команду. Команды распадаются на три категории: стандартные команды управления средством межпроцессного взаимодействия (такие как IPC_STAT); команды, которые воздействуют только на один семафор; и команды, действующие на весь набор семафоров. Все доступные команды приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Коды функций вызова semctl

Стандартные функции межпроцессного взаимодействия |

IPC_STAT Поместить информацию о статусе в поле ctl_arg.stat IPC_SET Установить данные о владельце/правах доступа IPC_RMID Удалить набор семафоров из системы |

Операции над одиночными семафорами (относятся к семафору sem_num, значение возвращается вызовом semctl) |

GETVAL Вернуть значение семафора ( то есть setval ) SETVAL Установить значение семафора равным ctl_arg.val GETPID Вернуть значение sempid GETNCNT Вернуть semncnt (см. выше) GETZCNT Вернуть semzcnt (см. выше) |

Операции над всеми семафорами |

GETALL Поместить значение setval в массив ctl_arg.array SETALL Установить все значения setval из массива ctl_arg.array |

Параметр sem_num используется со второй группой возможных операций вызова semctl для задания определенного семафора. Последний параметр ctl_arg является объединением, определенным следующим образом:

union semun

{

int val;

struct semid_ds *buf;

unsigned short *array;

};

Каждый элемент объединения представляет некоторый тип значения, передаваемого вызову semctl при выполнении определенной команды. Например, если значение command равно SETVAL, то будет использоваться элемент ctl_arg.val.

Одно из важных применений функции setval заключается в установке начальных значений семафоров, так как вызов semget не позволяет процессу сделать это. Приведенная в качестве примера функция initsem может использоваться для создания одиночного семафора и получения связанного с ним идентификатора набора семафоров. После создания семафора (если семафор еще не существовал) функция semctl присваивает ему начальное значение равное единице.

/* Функция initsem - инициализация семафора */

#include "pv.h"

int initsem(key_t semkey)

{

int status = 0, semid;

if ( (semid = semget(semkey, 1, SEMPERM|IPC_CREAT|IPC_EXCL)) == -1)

{

if(errno = EEXIST)

semid = semget(semkey, 1, 0) ;

}

else /* Если семафор создается */

{

union semun arg;

arg.val = 1;

status = semctl(semid, 0, SETVAL, arg);

}

if(semid == -1|| status == -1)

{

perror("Ошибка вызова initsem");

return (-1);

}

/* Все в порядке */

return (semid);}

Включаемый файл pv. h содержит следующие определения:

/* Заголовочный файл для примера работы с семафорами */

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/sem.h>

#include <errno.h>

#define SEMPERM 0600

#define TRUE 1

#define FALSE 0

typedef union _semun

{

int val;

struct semid_ds *buf;

ushort *array;

} semun;