- •1.Теоретические и правовые аспекты ведения государственного кадастра недвижимости

- •1.1.Характеристики нормативно-правовой базы ведения государственного кадастра недвижимости и межевания земель

- •Правовая основа регулирования кадастровых отношений.

- •1.2. История формирования земельных отношений

- •1.2. Современный период развития земельных отношений

- •2.Основные принципы ведения государственного кадастра недвижимости

- •2.1.Принципы ведения государственного кадастра недвижимости

- •2.2.Уровни ведения государственного кадастра недвижимости

- •3.Краткая характеристика земельного фонда городского округа г.Липецка и кадастровой зонирование территории

- •3.1 Характеристика земельного фонда г.Липецка

- •Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- •3.2. Требования к кадастровому зонированию территории

- •4.Требования к оформлению межевого плана

- •4.1. Состав и содержание межевого плана

- •4.2. Общие требования к подготовке межевого плана

- •4.3. Документы, используемые при подготовке межевого плана

- •4.4. Требования к оформлению текстовой части

- •4.5. Требования к оформлению графической части

- •5.2.Порядок взаимодействия между структурными подразделениями (отделами) Федерального государственного бюджетного учреждения «фкп Росреестра» по Липецкой области

- •Структура Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области

- •I. Руководство

- •II. Аппарат Управления

- •III. Территориальные отделы

- •6. Определение стоимости выполнения геодезических работ

- •6.1 Выполнение локальной сметы на геодезические работы

- •Исходными данными для локальной сметы могут быть:

- •Виды сметной документации:

- •Сводный сметный расчет.

- •Понятие стоимости выполнения работ.

- •Приложение Расчетная часть

- •Теодолитная съемка

- •Тахеометрическая съемка

- •Полигонометрия

- •Инструменты

- •Косвенные методы полигонометрии

- •История

- •Перенесение в натуру и привязка точек объекта

- •В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке инженерно-геологических точек должны быть представлены:

- •Кадастровые карты

- •5.Технологии ведения государственного кадастра недвижимости: Цели создания и ведения государственного кадастра недвижимости:

- •Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, являются общедоступными и представляются в виде:

Полигонометрия

Полигонометрия (от греч. polýgonos — многоугольный и …метрия) — один из методов определения взаимного положения точек земной поверхности для построения опорной геодезической сети, служащей основой топографических съёмок, планировки и строительства городов, перенесения проектов инженерных сооружений в натуру и т. п. Положения пунктов в принятой системе координат определяют путём измерения на местности длин линий, последовательно соединяющих эти пункты и образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов между ними. Пункты полигонометрии закрепляются на местности закладкой геодезических центров в виде подземных бетонных монолитов или металлических труб с якорями и установкой геодезических сигналов (наземных знаков в виде деревянных или металлических пирамид).

Инструменты

Углы в полигонометрии измеряют теодолитами, причём объектами визирования, как правило, служат специальные марки, устанавливаемые на наблюдаемых пунктах. Длины сторон полигонометрических ходов и сетей измеряют стальными или инварными мерными лентами или проволоками (базисный прибор). Результаты измерений длин и углов в полигонометрии путём введения в них соответствующих поправок приводят в ту систему координат, в которой должны быть определены положения полигонометрических пунктов.

Косвенные методы полигонометрии

В тех случаях, когда условия местности неблагоприятны для непосредственного измерения линий, длины сторон полигонометрических ходов и сетей определяют косвенно параллактическим методом (т. н. параллактическая полигонометрия). В этом случае для определения длины линии IK примерно посредине её измеряют короткий базис АВ длиной b, перпендикулярный к ней, а также измеряют параллактические углы φ1 и φ2, под которыми этот базис виден с концов линии. Размер базиса выбирают таким образом, чтобы величины этих углов были около 3—6°. Тогда длину линии IK вычисляют по формуле:

В зависимости от условий местности применяют и другие схемы косвенного измерения сторон полигонометрических ходов (прямые и обратные засечки).

История

Время возникновения метода полигонометрии неизвестно. В прошлом он имел ограниченное применение из-за большого объёма линейных измерений, затруднённых к тому же условиями местности, громоздкости необходимого оборудования и невозможности контроля результатов работы до её полного завершения. Поэтому в прошлом метод полигонометрии применялся только для обоснования городских съёмок и для сгущения опорной геодезической сети, созданной методом триангуляции.

Появление в начале 20 в. подвесных мерных приборов из инвара облегчило линейные измерения, повысило их точность и сделало их менее зависимыми от условий местности. В связи с этим метод полигонометрии по значению и точности стал сравним с методом триангуляции. Важную роль в развитии полигонометрии сыграли исследования русского геодезиста В. В. Данилова, детально разработавшего метод параллактической полигонометрии, который был намечен В. Я. Струве ещё в 1836. С изобретением же светодальномеров и радиодальномеров, позволяющих непосредственно измерять линии на местности с высокой точностью, метод полигонометрии освободился от своего основного недостатка и стал применяться наравне с методом триангуляции. В развитии теории и методов полигонометрии большое значение имели труды советских геодезистов А. С. Чеботарева и В. В. Попова, разработавших рациональные методы ведения полигонометрических работ различного вида и точности, а также методы вычислительной обработки и оценки погрешности их результатов.

Теодолитный ход.

Теодолитным ходом называют ход полигонометрии, выполненный методами, достаточными для обеспечения точности, требуемой в съемочных сетях.

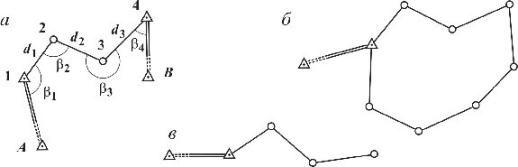

Рис. 1. Схемы теодолитных ходов: а – разомкнутого; б – замкнутого; в– висячего.

По форме теодолитный ход может быть разомкнутым - опирающимся на два исходных пункта и два исходных направления (рис. 1а); замкнутым - опирающимся на один исходный пункт и одно направление (рис. 1 б); висячим - разомкнутым ходом, опирающимся на один исходный пункт и одно направление (рис. 1 в). Теодолитные ходы могут образовать систему теодолитных ходов с узловыми точками в местах их соединения.

Проект съемочной сети составляют на топографической карте или плане. Но часто положение ходов выбирают непосредственно на местности в процессе рекогносцировки. При этом учитывают ограничения на длину хода между исходными пунктами, приведенные в табл. 1. Длины ходов, опирающихся на узловые точки, уменьшают на 30%.

Таблица 1

Масштаб съемки |

|

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 |

6,0 3,0 1,8 0,9 |

4,0 2,0 1,2 0,6 |

2,0 1,0 0,6 0,3 |

6,0 3,6 1,5 - |

3,0 1,5 1,5 - |

Места для точек хода выбирают так, чтобы обеспечить взаимную видимость между ними, благоприятные условия для съемки окружающей местности, удобства установки геодезических приборов и сохранность точек.

Точки ходов закрепляют деревянными кольями, костылями, металлическими трубами и т.п. Часть точек закрепляют знаками долговременной сохранности - столбами, бетонными монолитами.

Углы поворота теодолитного хода измеряют электронным тахеометром или теодолитом. При этом следят, чтобы на всех точках хода измерялись только правые, или только левые по ходу углы.

Для измерения угла в его вершине устанавливают прибор, а в соседних точках – визирные цели. Угол измеряют одним приемом.

Длины сторон измеряют электронным тахеометром или светодальномером, а при их отсутствии – землемерной лентой.

Результаты измерения углов и расстояний записывают в журналы установленной формы. При выполнении измерений тахеометром запись результатов измерений выполняется автоматически - в памяти прибора, откуда в последующем они вводятся для обработки в компьютер.