- •Предисловие

- •1. Связи и реакции связей. Принцип освобождаемости от связей. Определение направления реакций связей.

- •2. Определение центра тяжести сложносоставных поперечных сечений.

- •3. Внутренние силы в поперечных сечениях бруса в общем случае нагружения.

- •6. Расчет плоской системы сходящихся сил аналитическим способом.

- •7. Классификация внешних нагрузок

- •8. Устойчивость равновесия твердого тела

- •9. Расчет балок на прочность по касательным напряжениям

- •10. Построение линий влияния усилий в стержнях фермы.

- •11. Определение усилий в статически определимых фермах методом вырезания узлов.

- •12. Аналитическое определение опорных реакций балок

- •13. Понятие об одностержневых статически неопределимых системах при растяжении-сжатии

- •14. Примеры определения линейных и угловых перемещений сечений статически определимых балок

- •15. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов в многопролетных статически определимых балках

- •16. Основные виды опор балочных систем

- •17. Уравнения равновесия плоской системы сил

- •18. Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений

- •19. Расчет центрально-сжатых стержней на устойчивость с применением коэффициента продольного изгиба

- •20. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил для статически определимых плоских рам

- •22. Примеры расчета заклепочных, болтовых, сварных и клеевых соединений

- •23. Построение эпюр внутренних силовых факторов для простых балок при поперечном изгибе

- •24. Приближенное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его интегрирование

- •25. Основы расчета статически неопределимых систем методом сил

- •26. Аналитические условия равновесия плоской системы сил (условия равновесия)

- •27. Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона

- •28. Понятие о многостержневых статически неопределимых системах при растяжении-сжатии

- •29. Построение эпюр нормальных и касательных напряжений в поперечном сечении балки при поперечном изгибе

- •30. Определение перемещений в статически определимых системах с применением правила Верещагина

- •31. Построение эпюр касательных напряжений в поперечном сечении балки при поперечном изгибе

- •32. Продольная деформация при растяжении-сжатии. Закон Гука

- •33. Определение механических характеристик конструкционных материалов путем проведения испытания образцов

- •34. Виды расчетов на прочность и жесткость в общем случае нагружения стержня

- •35. Построение эпюр продольных сил, напряжений и перемещений при учете собственного веса стержня

- •36. Срез и смятие, основные расчетные предпосылки, условия расчета

- •37. Косой изгиб, основные понятия и определения

- •38. Внецентренное растяжение-сжатие, основные понятия и определения

- •39. Кручение вала круглого поперечного сечения, основные понятия и определения

- •40. Подпорные стенки. Общие понятия, расчетные предпосылки

40. Подпорные стенки. Общие понятия, расчетные предпосылки

Подпорные стенки устраивают в том случае, когда необходимо удержать массив грунта с откосом, крутизна которого превышает величину, определяемую углом внутреннего трения и силами сцепления. Типичным примером подпорной стенки является гранитная или бетонная набережная, удерживающая практически в вертикальном положении грунт на границе между сушей и водой.

Рассмотрим массивные подпорные стенки, которые характеризуются незначительным заглублением фундамента и большой толщиной. Такие стенки сопротивляются давлению грунта своей силой тяжести.

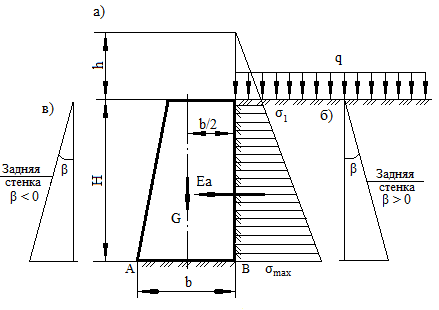

На рис. 40.1 изображена схема подпорной стенки, удерживающей клин земли, имеющий плоскую поверхность скольжения ВС (допущение Кулона). Устойчивость такой стенки должна быть проверена по трем показателям:

Рис. 40.1. Схема подпорной стенки

- не произойдет ли сдвиг стенки по плоскости основания АВ;

- не опрокинется ли стенка вокруг ребра A;

- не просядет ли стенка по основанию.

Размеры стенки и материал, из которого она сделана, считаются заданными. Все расчеты ведут для одного погонного метра длины стенки.

Вычисления начинают с определения основных сил действующих на стенку. Такими силами являются вес стенки G и активное давление грунта Еа. Первая из них находится как объем стенки, умноженный на объемный вес материала, а для определения второй необходимо рассчитать и построить эпюру удельного давления грунта на стенку, для чего используется формула:

где

удельное давление грунта в точке на

глубине Hx;

удельное давление грунта в точке на

глубине Hx;

объемный вес грунта;

внутренний угол трения.

объемный вес грунта;

внутренний угол трения.

Это выражение представляет собой уравнение прямой линии, поэтому эпюра удельных давлений будет иметь вид прямоугольного треугольника с максимумом удельного давления у подошвы стенки (рис. 40.1).

Равнодействующая активного давления грунта на подпорную стенку Еа равна площади эпюры:

Равнодействующая будет горизонтальной и приложенной на одной трети высоты от низа подпорной стенки. В случае действия на поверхность грунта сплошной равномерно распределенной пригрузки q (кН/м2) определяем приведенную высоту слоя грунта h = q/γ, заменяющую ее действие, продолжаем заднюю грань стенки до пересечения с новой линией засыпки (рис. 40.2) и строим общую треугольную эпюру давлений. На подпорную стенку будет действовать только трапецеидальная заштрихованная часть эпюры давлений, тогда:

При вертикальной поверхности стенки давление Еа будет действовать горизонтально в точке, соответствующей высоте расположения центра тяжести трапецеидальной эпюры давления (рис. 40.2). Однако подпорные стенки часто имеют заднюю грань наклонной, причем угол наклона β может быть положительным (рис. 40.2, б) или отрицательным (рис. 40.2, в).

Рис. 40.2. Эпюра давления на подпорную стенку

при наличии пригрузки q

при β > 0

при β < 0

В случае загрузки поверхности грунта равномерно распределенной нагрузкой в последних формулах следует заменить множитель

Оценка устойчивости стенки. Определяем коэффициент устойчивости на сдвиг по формуле (рис. 40.1, 40.2):

где

Определяем коэффициент устойчивости на опрокидывание по формуле (относительно ребра А, рис. 40.1):

Определяем устойчивость стенки на просадку.

1. Линия действия силы G проходит через центр тяжести основания, тогда:

где

стенки

прямоугольной формы;

напряжения в точках А и B

соответственно.

напряжения в точках А и B

соответственно.

2. Линия действия силы G не проходит через центр тяжести основания, тогда:

с

координата центра давления, представляющего

расстояние от точки А (рис. 40.1) до того

места, где равнодействующая сил G и Еа

пересекает линию основания стенки АВ.

с

координата центра давления, представляющего

расстояние от точки А (рис. 40.1) до того

места, где равнодействующая сил G и Еа

пересекает линию основания стенки АВ.