- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

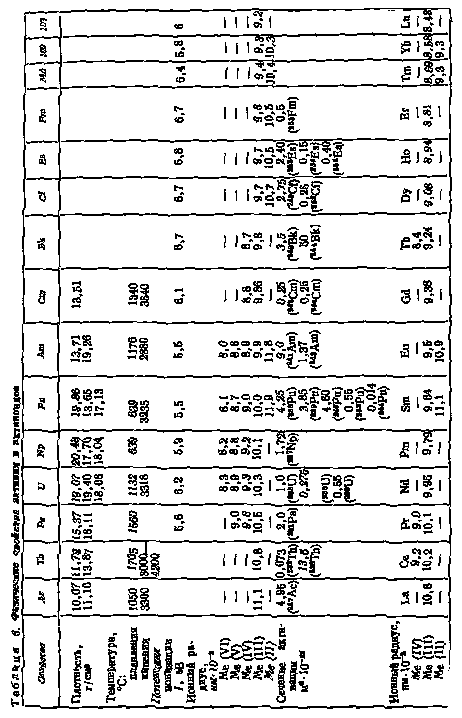

§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

Основные физические свойства актиния и актиноидов приведены в табл. 6.

§ 4. Актиний

Химические свойства. Актиний—серебристо-белый металл, похожий на лантан. Легко окисляется на воздухе с образованием пленки оксида, предохраняющей металл от дальнейшей коррозии.

В виде металла актиний может быть получен восстановлением его галогенидов щелочными металлами или оксида металлическим торием при высоких температурах. Многие химические соединения актиния получены в весомых количествах. В чистом виде выделены оксид и гидроксид актиния, галогениды и оксигалогениды, а также соли других кислот.

Все эти соединения изоструктурны аналогичным соединениям лантана. Гидроксид, фторид, оксалат, фосфат и фторосиликат трудно растворимы в воде.

В водных растворах актиний проявляет единственную степень окисления +3 и существует в виде иона Ас3+. В качестве специфического носителя актиния могут быть использованы La(III) и Ce(III). Радиус иона Ас3+ больше радиуса La3+, что обусловливает более сильно выраженные основные свойства актиния. Этим объясняется меньшая склонность актиния к гидролизу и комплексообразованию.

Методы выделения. Методы получения актиния (см. табл. 5) обусловливают необходимость отделять его от урана и продуктов распада последнего или в случае искусственного получения — от радия. Не менее трудной задачей является отделение актиния от сопутствующих и используемых в качестве носителей редкоземельных элементов;

При выделении из урановых руд актиний попадает во фракцию редкоземельных элементов. Отделение от них актиния осуществляется методами экстракции или хроматографии после предварительного концентрирования актиния в этой фракции путем дробной кристаллизации двойных нитратов состава (NH4)2[Me(Ac)(NO3)5] (где Ме-редкоземельный элемент) или дробного осаждения гидроксидов, оксалатов или фосфатов этих элементов.

Выделение актиния из облученного радия осуществляется путем осаждения последнего в виде RaBr2 из концентрированных растворов НВr с последующим использованием методов хроматографии и экстракции.

Хроматографическое отделение актиния от редкоземельных элементов основано на различии их ионных радиусов. При использовании для этой цели комплексообразовательной ионообменной хроматографии в качестве элюентов применяются растворы солей органических кислот (цитраты, лактаты и др.). Актиний в этом случае вымывается последним. При хроматографическом отделении актиния от Me4+ и Me2+ с помощью катионита в качестве элюента используются растворы азотной кислоты различной концентрации (радий вымывается раствором HNO3 концентрацией 4 моль/л, a Ac — 8 моль/л).

Экстракционные методы отделения актиния от редкоземельных элементов основаны на различии коэффициентов экстракции этих элементов ТБФ при различном составе водной фазы. Оптимальным условием экстракции редкоземельных элементов является концентрация HNO3 в водной фазе 15 моль/л; актиний экстрагируется из растворов низкой кислотности в присутствии значительных количеств высаливателей (нитраты аммония, алюминия и др.). Кроме ТБФ для отделения актиния от радия и продуктов его распада используется также ТТА.

Методы определения. 227Ас обладает -излучением очень малой энергии и поэтому он не может быть определен непосредственной регистрацией активности. Основным методом его определения является измерение радиоактивности продуктов распада 227Ас, находящихся с ним в радиоактивном равновесии. В соответствии со схемой радиоактивного распада 227Ас такими продуктами являются 223Fr и 219Rn. При работе с чистыми препаратами актиния для его определения по 219Rn необходимо выдерживать препарат в течение 3—4 месяцев для установления радиоактивного равновесия между 227Ас и 227Th.

228Ac, используемый в качестве радиоактивного индикатора, обладает жестким -излучением и определяется радиометрически путем непосредственного измерения интенсивности его излучения.