- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

Наиболее важные изотопы актиноидов и методы их получения приведены в табл. 5.

Основным источником получения природных изотопов элементов от актиния до урана включительно являются руды, содержащие уран и торий. Методы искусственного получения актиноидов можно разделить на две группы.

Первая группа методов — облучение тория, урана и более тяжелых элементов нейтронами. Ядерные реакции, лежащие в основе этих методов, представляют собой многократно повторяющуюся реакцию радиационного захвата ядром нейтрона (n, ) с последующим - -распадом. Этим методом могут быть получены только изотопы с избытком нейтронов. Облучение нейтронами может осуществляться в ядерных реакторах (реакторный метод) с высокой интенсивностью потока (1013 — 1015 нейтронов/см2с) или в мощных кратковременных (импульсных) потоках нейтронов, возникающих при термоядерных взрывах. Получение трансурановых элементов в ядерном реакторе является единственным методом их промышленного производства. Схема получения акгиноидов реакторным методом представлена на рис. 32. Вертикальные стрелки указывают на образование в результате захвата нейтронов

Таблица 5. Наиболее важные изотопы актиния и актиноидов |

||||

Изотоп |

Период полураспада |

Массовая активность Бк/мкг |

Тип распада |

Метод получения |

227Ac* |

21,8 г |

2,7106 |

-(98,8%) (1,2%) |

Естественный, ряд 235U

226Ra(n,)227Ra |

228Ac |

6,13 ч |

7,951010 |

- |

Естественный, ряд 232Th |

228Th |

1,91 г |

3,07107 |

|

Естественный, ряд 232Th |

230Th |

7,52104 г |

7,72102 |

|

Естественный, ряд 238U |

232Th |

1,41010 |

4,1110-3 |

|

Естественный |

233Th |

22,12 м |

1,351012 |

- |

232Th(n,) |

234Th |

24,1 сут |

3,181010 |

- |

Естественный, ряд 238U |

231Pa |

3,45104 г |

1,68103 |

|

Естественный, ряд 235U 230Th(n,) 231Th |

233Pa |

27,0 сут |

7,75103 |

- |

232Th(n,) 233Th |

233U |

1,62105 г |

3,54102 |

|

232Th(n,) |

234U |

2,5105 г |

2,2810-2 |

|

Естественный, ряд 238U |

235U |

6,96108 г |

8,1710-2 |

|

Естественный |

238U* |

4,51109 г |

1,2410-2 |

|

>> |

235Np |

410 сут |

5,18107 |

ЭЗ, |

235U(d,n) |

237Np* |

2,14106 г |

26,3 |

, |

238U(n, 2n) 237U |

236Pu |

2,85 г |

2,0107 |

, |

238U(d, 6n) 237Np(d, 3n) |

238Pu |

86,4 г |

6,47105 |

|

238U(, 2n);

242Cm |

239Pu* |

2,44104 г |

2,3103 |

|

238U(, n); 239Np |

240Pu* |

6,66103 г |

8,5103 |

|

238U(, 2n); 239Pu(n, ) |

242Pu* |

3,87105 г |

1,44102 |

, |

241Pu(n, ) |

244Pu* |

8,28107 г |

6,66 |

(0,01%) -(99,9%), СД |

243Pu(n, );

244Am |

241Am* |

433 г |

1,26105 |

, |

241Pu |

243Am* |

7,37103 г |

74 |

|

242Am(n, ) 243Pu |

242Cm* |

164 сут |

1,22108 |

|

243Am(p, 2n); 242Am |

244Cm* |

18,099 г |

3,03104 |

|

244Am ; 243Cm(n, ) |

247Bk* |

1,38 103 г |

4,07104 |

|

244Cm(d,n); 247Cf |

249Bk* |

314 сут |

6,29107 |

-, (1,45x x10-3%) |

248Cm(n, ) 249Cm |

249Cf* |

352 г |

1,5105 |

|

249Bk |

252Cf* |

2,631 г |

2,0107 |

(0,968), СД(0,032) |

251Cf(n, ) |

253Es* |

20,47 сут |

9,25108 |

|

253Cf |

254Es* |

276 сут |

7,03107 |

, -(0,01) |

253Es(n, ) |

255Es* |

39,3 сут |

4,81108 |

-(0,91), (0,09) |

254Es(n, ) |

Продолжение табл. 5 |

||||

Изотоп |

Период по- лураспада |

Массовая активность Бк/мкг |

Тип распада |

Метод получения |

257Fm* |

94 сут |

2,03103 |

|

256Fm(n,) |

256Md* |

75 мин |

3,661011 |

ЭЗ(0,91) (0,09) |

253Es(, n) |

258Md |

56 сут |

3,37108 |

|

255Es(, n) |

255102* |

3,0 мин |

9,251012 |

|

242Pu(180,5 n); 246Cm(13C, 4 n); 248Cm(12C, 5 n) |

259102 |

1,5 ч |

3,011011 |

|

248Cm(18O, 3 n) |

256103* |

35 с |

4,71013 |

|

243Am(16O, 5 n) |

260103 |

3 мин |

9,11012 |

|

248Cm(15N,3 n) |

* Звездочкой отмечены изотопы, которые наиболее удобно использовать для изучения физических и химических свойств.

более тяжелых изотопов облучаемых элементов, а горизонтальные — на последовательно происходящие процессы --распада.

С увеличением атомного номера и массового числа синтезируемого элемента резко уменьшается его выход. Самый тяжелый элемент, который может быть получен реакторным методом, — фермий, поскольку единственным путем получения в реакторе трансфермиевых элементов является --распад 259Fm. Однако накопить этот изотоп в ядерном реакторе в соответствии со схемой 257Fm(n,) 258Fm(n,) 259Fm невозможно из-за того, что время, необходимое для присоединения нейтрона по реакции 257Fm(n,)258Fm, значительно больше, чем период спонтанного деления образующегося продукта 258Fm (Т= 3,810-4 с).

Особенностью получения трансурановых элементов в импульсных потоках нейтронов, возникающих при термоядерных взрывах, является чрезвычайно высокая интенсивность нейтронного потока (1023—1025 нейтронов/см2), существующего крайне короткое время (10-6 — 10-8 с). Чтобы получить такой интегральный поток нейтронов в реакторе (с интенсивностью 51015 нейтронов/см2с), необходимо облучение в течение 1—30 лет. В импульсном потоке происходит множественный захват нейтронов с образованием сверхтяжелого изотопа облучаемого элемента, который посредством цепи --превращений трансформируется в синтезируемый элемент, например

23892U [(n, )17 25592U]8- 255100Fm

Число захватываемых нейтронов в ядерной реакции этого типа зависит от плотности потока нейтронов и времени его действия. По теоретическим прогнозам в импульсных потоках нейтронов могут быть получены элементы с порядковыми номерами 104 и 105. Однако до настоящего времени самым тяжелым элементом, полученным этим методом, также является фермий (257Fm). Получение трансурановых элементов в импульсном потоке нейтронов характеризуется низкип выходом, связано с переработкой большого количества подвергнутого облучению материала очень сложного элементного и изотопного состава и исключительно высокой активности.

В т о р а я г р у п п а методов получения трансурановых элементов состоит в облучении урана и более тяжелых элементов заряженными частицами с использованием ускорителей различных типов (ускорительный метод).

Использование в качестве бомбардирующих частиц ионов дейтерия и гелия позволяет получить элементы вплоть до менделевия. Ряд реакций этого типа:

24993Cf(d, 2n) 24999Es; 25599Es(, n) 258101Md

Самые тяжелые актиноиды получают по ядерным реакциям с тяжелыми ионами — многократно ионизированными атомами углерода, азота и кислорода. В качестве примера такой реакции ниже представлена реакция получения 103-го элемента:

24896Cm + 157N

263103

![]() 260103

+ 310n

260103

+ 310n

Энергия тяжелых ионов, используемых в качестве бомбардирующих частиц, должна превышать кулоновский барьер слияния ядер и лежит в пределах десятков — сотен мегаэлектронвольт. Для получения таких ионов необходимы мощные ускорители. Особенностью и достоинством ядерных реакций этого типа является скачкообразное изменение атомного номера облучаемого элемента на величину, соответствующую порядковому номеру ядра бомбардирующей частицы. Недостатком метода является крайне малый выход нового элемента (единицы — сотни атомов за час работы ускорителя). Это объясняется тем, что основным видом распада составного ядра, образующегося в результате реакции слияния ядер, является спонтанное деление. Образование нового элемента, сопровождающееся испарением нескольких нейтронов, происходит с гораздо меньшей вероятностью. В наиболее благоприятных условиях соотношение вероятностей этих двух конкурирующих процессов составляет 103: 1.

Сложность идентификации актиноидов, особенно наиболее тяжелых из них, обусловлена крайне малыми периодами полураспада и сверхмалыми количествами синтезируемых элементов. Эти трудности усугубляются сложностью элементного и изотопного состава облученной мишени.

В связи с этим возникла необходимость разработки специальных экспрессных ядерно-физических и химических методов идентификации. Задачей ядерно-физических методов идентификации является установление заряда и массового числа синтезируемого изотопа, не прибегая к его химическому выделению. К этим методам относятся: метод перекрестных облучений, изучение кривых возбуждения, установление генетических связей.

Целью метода перекрестных облучений является доказательство того, что новый изотоп образуется при определенных комбинациях ядер мишени и бомбардирующих частиц. Например, изотоп 255l02 может получаться по реакцииям 242Pu(18O, 5n) и 248Сm(12C, 5n), но не должен образовываться при облучении того же изотопа плутония по реакции 242Pu(126C, 4n).

|

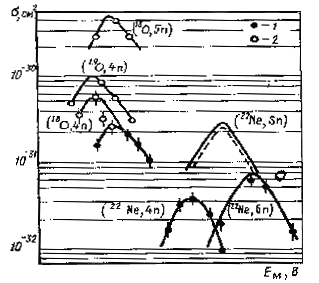

Рис. 33. Кривые возбуждения при синтезе актиноидов по реакциям с тяжелыми ионами: 1 - элемента 102; 2 - фермия |

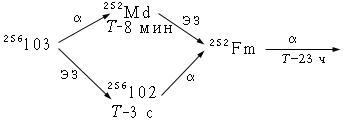

Метод установления генетических связей используется для определения заряда и массового числа изотопов, распадающихся путем -распада или электронного захвата. Он основан на идентификации дочернего продукта, представляющего собой нуклид с известными ядерно-физическими характеристиками. Этот метод был использован для идентификации изотопов 102-го и 103-го элементов, например:

![]()

Химические методы идентификации включают выделение синтезируемого элемента из облученной мишени и установление его химической природы. Наиболее распространенными методами химической идентификации всех актиноидных элементов, за исключением 102-го и 103-го, являются методы комплексообразовательной и распределительной хроматографии. При этом порядковый номер элемента определяется по положению пика на кривой вымывания (см. рис. 36).

Для химической идентификации короткоживущих тяжелых изотопов 102-го и 103-го элементов, получаемых в микроколичествах (несколько десятков атомов и менее), требовалась разработка специальных экспрессных методов идентификации. Одним из таких методов является фронтальная газовая хроматография на изотермической колонке (Т = 300° С) (схему установки см. рис. 21). Атомы 102-го и 103-го элементов тормозятся в потоке азота и переносятся газом в стеклянную колонку 4. На входе в колонку вводятся пары сравнительно летучих хлоридов, например NbC15, ZrC14, TaC15 или HfCl4, являющихся хлорирующими агентами. Экспериментально было показано, что адсорбция различных хлоридов хорошо коррелирует с их летучестью и чем менее летуч хлорид, тем больше время его удержания.

Для химической идентификации 102-го и 103-го элементов сравнивалось поведение хлоридов этих элементов с поведением хлоридов тербия, калифорния и фермия, являющихся типичными представителями семейств лантаноидов и актиноидов. При этом за поведением изучаемых элементов следили по 252Fm, дочернему продукту 102-го или внучатому продукту 103-го элементов:

Газовый поток переносил хлориды внутри стеклянной колонки длиной четыре метра, и они, в зависимости от их летучести, оседали в различных местах на внутренней поверхности стенок колонки. Предварительные опыты показали, что летучие хлориды элементов IV— VII групп периодической системы сравнительно легко проходят по всей колонке без существенной задержки, 102-й и 103-й элементы образуют нелетучие хлориды. Фронт этих хлоридов двигался по колонке очень медленно (подобно хлоридам других лантаноидов и актиноидов). Это указывало на их принадлежность к группе актиноидов, что дополнительно подтверждалось опытами по экстракции 102-го элемента в степени окисления +2 и 103-го в степени окисления +3.