- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

Одним из наиболее важных для радиохимии направлений использовaния электрохимических процессов является изучение состояния и физико-химических свойств радиоактивных элементов.

Знак заряда иона, в виде которого радиоактивный элемент присутствует в растворе, можно определить путем изучения миграции этого элемента в электрическом поле. Значение заряда иона определяется путем изучения подвижности и коэффициента диффузии этого иона в растворе электролита. Заряд иона рассчитывается из следующего соотношения:

![]() ,

где

D — коэффициент диффузии (м2/с);b

— подвижность катиона (м2/Bс).

,

где

D — коэффициент диффузии (м2/с);b

— подвижность катиона (м2/Bс).

Необходимо отметить, что этот метод позволяет определить только заряд (z) иона, в виде которого радиоактивный элемент находится в исследуемом растворе, а не его состав. Так, было установлено, что в растворе НС1 заряд ионов полония равен двум, что может относиться либо к иону РоО2+, либо Ро2+, либо РоС12-6.

Прямым методом,

позволяющим определить заряд иона,

соответствующий степени окисления

радиоактивного элемента, и равновесный

потенциал Е0Меz+/Me

электрода, обратимого относительно

этого иона, является изучение зависимости

критического потенциала осаждения от

концентрации радиоактивного элемента.

Тангенс угла наклона зависимости

Eкр.=f(lg с) определяется

соотношением

![]() ,

из которого рассчитывается z. Однако

этот метод предполагает применимость

к исследуемой системе уравнения Нернста.

Используя этот метод, Д. М. Зив с

сотрудниками установили, что в растворе

НС1 (с = 9,1 моль/л) полоний находится

в степени окисления +4 (z = 3,92) и

E0Po4+/Po

= 0,765 B.

,

из которого рассчитывается z. Однако

этот метод предполагает применимость

к исследуемой системе уравнения Нернста.

Используя этот метод, Д. М. Зив с

сотрудниками установили, что в растворе

НС1 (с = 9,1 моль/л) полоний находится

в степени окисления +4 (z = 3,92) и

E0Po4+/Po

= 0,765 B.

Изучение электрохимического поведения актиноидов, и особенно элементов, существующих в разных степенях окисления, позволяет получить ценную информацию об их свойствах и состоянии в растворах. Это особенно важно при изучении химии и разработке методов выделения, разделения, очистки и анализа таких элементов, как нептуний, плутоний и америций, которые могут проявлять в водных растворах степени окисления от +3 до +7.

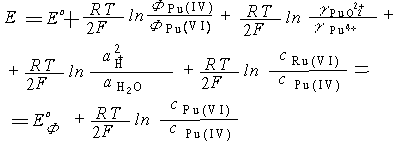

Большинство экспериментально определенных окислительно-восстановительных потенциалов актиноидных элементов являются формальными, т. е. измеренными для систем с одинаковой аналитической концентрацией восстановленной и окисленной форм в растворе определенного состава. Так, равновесный потенциал системы PuO22+ + 2e- + 4Н + Pu4+ + 2Н2О может быть представлен следующим соотношением:

где

Е0ф — формальный

окислительно-восстановительный потенциал

системы в растворе данного состава;

сPu(VI), cPu(IV) — общие

аналитические концентрации окисленной

и восстановленной форм плутония;

где

Е0ф — формальный

окислительно-восстановительный потенциал

системы в растворе данного состава;

сPu(VI), cPu(IV) — общие

аналитические концентрации окисленной

и восстановленной форм плутония;

![]() и

и

![]() функции

закомплексованности; E0 —

стандартный окислительно-восстановительный

потенциал. Следовательно, значение

формального потенциала системы зависит

от состава раствора, в частности от

природы кислоты. Так, формальный потенциал

пары Pu(VI)/Pu(IV) возрастает в ряду НС1O4

< НС1 < H2SO4 вследствие

большей склонности к комплексообразованию

Pu(IV) с сульфат-ионами. Поэтому для

сравнительных оценок необходимо

пользоваться значениями формальных

потенциалов измеренных в растворе

одинакового состава и концентрации.

функции

закомплексованности; E0 —

стандартный окислительно-восстановительный

потенциал. Следовательно, значение

формального потенциала системы зависит

от состава раствора, в частности от

природы кислоты. Так, формальный потенциал

пары Pu(VI)/Pu(IV) возрастает в ряду НС1O4

< НС1 < H2SO4 вследствие

большей склонности к комплексообразованию

Pu(IV) с сульфат-ионами. Поэтому для

сравнительных оценок необходимо

пользоваться значениями формальных

потенциалов измеренных в растворе

одинакового состава и концентрации.

Электрохимические методы используются так же, как методы разделения радиоактивных элементов и как методы выделения без носителя радиоактивных нуклидов, образующихся в результате различных ядерных реакций.

Метод электромиграции, основанный на различии подвижностей ионов в электрическом поле, нашел применение как для разделения радиоактивных элементов, так и для изучения процессов их комплексообразования. В последнее время этот метод широко используется для разделения редкоземельных и актиноидных элементов. Достоинством метода является большая скорость процесса разделения. Так, разделение радиоактивных нуклидов 144Се, 144Pr и 152Еu в растворе ЭДТА может быть осуществлено за 45 с.