- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

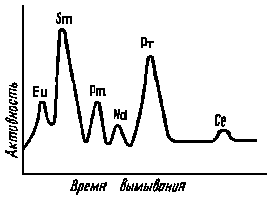

Применение ионообменной хроматографии явилось основополагающим при открытии и химической идентификации таких радиоактивных элементов, как прометий и трансплутониевые актиноиды. Первое неопровержимое доказательство существования прометия среди продуктов деления урана и при облучении неодима медленными нейтронами было получено в 1945 г. методом ионообменной комплексообразовательной хроматографии. На рис. 19 приведена хроматограмма разделения редкоземельных элементов на катионите Дауэкс-50 5%-ным раствором цитрата аммония (рН 3,2), на которой отчетливо виден пик

|

|

Рис. 19. Хроматограмма разделения редкоземельных элементов на катионите Дауэкс-50 5%-ным раствором цитрата аммония. |

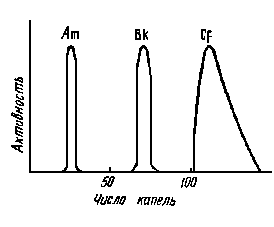

Рис. 20. Хроматограмма разделения америция, берклия и калифорния методом экстракционной хроматографии; неподвижная фаза - Д2ЭГФК на порошке диатомита, подвижная фаза - HCl (0,05 моль/л), 87°C |

идентифицируемого элемента, лежащий между пиками самария и неодима, что однозначно указывает на его принадлежность элементу 61.

Химическая идентификация трансплутониевых элементов основана на том, что хроматографическое поведение лантаноидов известно. Выбор для этой цели комплексообразовательной хроматографии определяется предполагаемой идентичностью химических свойств актиноидов и лантаноидов в степени окисления +3. Хроматографические методы нашли широкое применение как для выделения актиноидов из облученных мишеней, так и для отделения их друг от друга. При этом помимо комплексообразовательной ионообменной хроматографии успешно используются методы распределительной хроматографии. В качестве примера на рис. 20 приведена хроматограмма разделения некоторых трансплутониевых элементов.

Одним из доказательств принадлежности курчатовия к IV группе периодической системы явилась аналогия его ионообменного поведения с поведением циркония и гафния, но не с актиноидами в степенях окисления +2 и +3.

Развитие адсорбционной газовой хроматографии привело к созданию ее оригинального варианта, позволившего осуществить химическую идентификацию наиболее тяжелых актиноидов и трансактиноидных элементов.

В зависимости от поставленной задачи могут использоваться различные варианты метода.

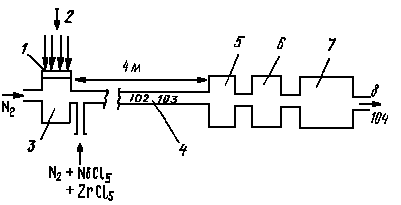

Фронтальная хроматография на изотермической колонке использует различие в летучести галогенидов трансактиноидных и актиноидных элементов. Поскольку последние образуют малолетучие хлориды, то в ходе хроматографирования они остаются в колонке, нагретой до 300—400° С, в то время как летучий хлорид 104-го элемента проходит через нее и регистрируется на выходе из колонки по осколкам спонтанного деления.

|

Рис. 21. Блок-схема установки газохроматографического исследования транскюриевых элементов методом фронтальной хроматографии: 1 - мишень; 2 - пучек бомбардирующих частиц; 3 - камера; 4 - колонка; 5 - инертный фильтр; 6 - химический фильтр; 7 - конденсирующая ловушка; 8 - к насосу. |

Фронтальная термохроматография с градиентом температуры по длине колонки использует неодинаковую адсорбционную способность галогенидов трансактиноидных элементов на различных участках колонки (при разных температурах, понижающихся вдоль колонки). Для определения положения зоны нахождения разделяемых элементов, например 104 и 105, непосредственно в колонку помещаются детекторы спонтанного деления.

Хроматографические методы успешно применяются для промышленного получения большого числа радиоактивных элементов и радиоактивных нуклидов (технеция, прометия, Франция, актиноидов и нуклидов, образующихся при процессах деления и других ядерных реакциях).

В качестве одного из примеров рассмотрим Хроматографические методы выделения кюрия (148Сm). Этот нуклид образуется в результате -распада 252Cf. Поэтому для его получения могут быть использованы отработанные нейтронные источники на основе 252Cf. Удобным методом отделения кюрия от калифорния является распределительная хроматография. В качестве неподвижного носителя используется фторопласт с нанесенным на него слоем концентрированной Д2ЭГФК. В качестве подвижной фазы применяется раствор HNO3 концентрации 0,5 моль/л. Метод позволяет получить препараты 248Сm, содержащие 0,06% 252Cf.

Для промышленного извлечения кюрия (244Сm) в количествах, исчисляемых десятками граммов, используется ионообменное выделение его на катионите Дауэкс 50 W 8.

Хроматографические методы широко используются для анализа и разделения меченых соединений, а также при дезактивации жидких радиоактивных отходов, в радиохимическом анализе и т. д. Ионообменные фильтры составляют основу системы водоочистки, обеспечивающей надежную работу ядерных реакторов, в которых в качестве теплоносителя и замедлителя используется вода.

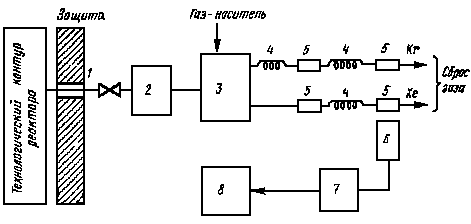

Создание хроматографов, обеспечивающих непрерывное или повторяющееся с большой частотой разделение смесей, позволило использовать хроматографические методы для экспрессного хроматографического контроля на объектах атомной энергетики (контроль газообразных продуктов деления, анализ теплоносителей и др.). В качестве примера на рис. 22 представлена схема непрерывного контроля активности криптона и ксенона на Ленинградской атомной электростанции им. В. И. Ленина*

В радиохимических исследованиях метод ионного обмена нашел применение как метод изучения состояния и физико-химических свойств радиоактивных элементов, не имеющих долгоживущих изотопов и присутствующих в исследуемых системах в субмикроколичествах.

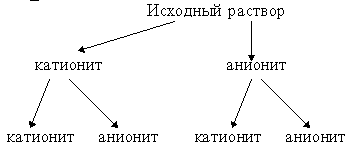

Для изучения состояния радиоактивных элементов (нуклидов) может быть использован динамический варниант метода ионообменной хроматографии. Располагая двумя типами ионитов — катионитами и анионитами, — из анализа «первичных» выходных кривых можно получить сведения о наличии в растворе катионных, анионных,

|

Рис. 22. Структурная схема системы непрерывного контроля активности криптона и ксенона: 1 - пробоотборная линия; 2 - блок подготовки пробы; 3 - хроматограф непрерывного действия; 4 - линия задержки; 5 - измерительные емкости; 6 - блок детектирования; 7 - многоканальный амплитудный анализатор импульсов; 8 - ЭЦВМ БЭСМ-6. |

молекулярных (нейтральных) или коллоидных форм элемента, если одна из этих форм является единственно возможной формой нахождения этого элемента в растворе. Если исследуемый элемент находится в растворе в виде двух или более форм, то на основании только «первичных» выходных кривых обнаружить эти формы невозможно. Для решения этого вопроса изучаются «вторичные» выходные кривые; последние получают при пропускании через колонку фильтрата по следующей схеме:

Методом выходных кривых было установлено, в частности, что ниобий и цирконий в азотнокислых растворах существуют как в ионном, так и в коллоидном состоянии.

* См.: Москвин. Л М., Горшков А. И. и др. Радиохимия, 21, 1,104—107, 1979.