- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

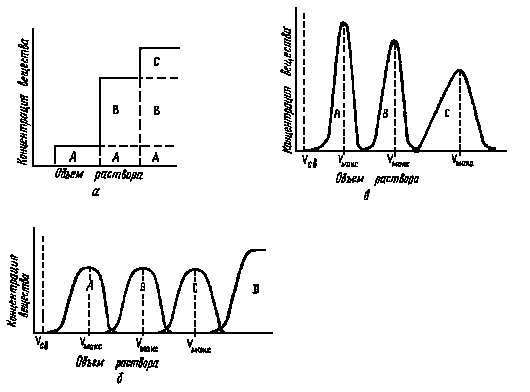

Экспериментальные методы хроматографических исследований в радиохимии определяются в основном характером элементарного акта процесса и агрегатным состоянием систем, в которых производится разделение (см. классификацию хроматографических методов). Результаты хроматографирования представляются обычно в виде выходных кривых (хроматограмм), изображающих зависимость концентрации разделяемых веществ от объема элюента, времени хроматографирования или величины Rf (см. ниже).

Все виды хроматографии, за исключением тонкослойной и бумажной,

Рис.

14. Кривые

вымывания:

а

- для фронтальной хроматографии; б

- для вытиснительной хроматографии; в

- для элюентной хроматографии

Рис.

14. Кривые

вымывания:

а

- для фронтальной хроматографии; б

- для вытиснительной хроматографии; в

- для элюентной хроматографии

осуществляются в колоночном варианте. Различают три вида колоночной хроматографии: фронтальную, вытеснительную и элюентную (рис. 14).

Значение коэффициента распределения n, отвечающего отношению равновесных концентраций распределяющегося вещества в неподвижной и подвижной фазах, находится из соотношения

,

где

Vмакс — объем элюента, который

необходимо пропустить через колонку

до получения максимума на кривой

вымывания; Vсв — свободный объем

колонки, мл; m — масса неподвижной

фазы.

,

где

Vмакс — объем элюента, который

необходимо пропустить через колонку

до получения максимума на кривой

вымывания; Vсв — свободный объем

колонки, мл; m — масса неподвижной

фазы.

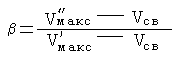

Коэффициент разделения может быть найден по формуле (8.5) как отношение (Vмакс — Vсв) разделяемых элементов:

,

при

условии, что Vмакс

> Vмакс.

,

при

условии, что Vмакс

> Vмакс.

|

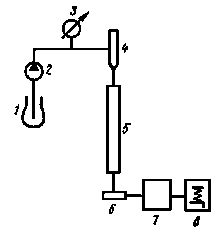

Рис. 15. Блок-схема хроматографа для жидкостной хроматографии высокого давления: 1 - резервуар с растворителем; 2 - насос; 3 - манометр; 4 - устройство для ввода пробы (дозатор); 5 - хроматографическая колонка; 6 - кювета; 7 - измерительный прибор; 8 - самописец |

В жидкостной колоночной хроматографии высокого давления разделение проводится в тонких колонках с внутренним диаметром 2—6 мм, заполненных сорбентом с размером частиц менее 50 мкм. Высокое давление на входе в колонку позволяет достигать скорости перемещения жидкой фазы 0,5 см/с к более, что обеспечивает сокращение времени анализа. Сбор фракций в этом случае, как правило, не производится, и детектирование осуществляется в потоке при прохождении раствора через кювету 6. Блок-схема хроматографа для жидкостной хроматографии высокого давления приведена на рис. 15.

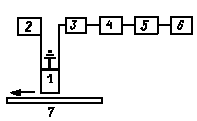

Как указывалось ранее, в газожидкостной и газовой хроматографии подвижной фазой является газ, неподвижной — твердый инертный носитель или нанесенная на него жидкость. Приборы для проведения газо-хроматографического анализа с детектированием по радиоактивности называются газовыми радиохроматографами. Принципиальная схема газового радиохроматографа приведена на рис. 16. Анализируемую пробу можно вводить либо непосредственно в поток газа-носителя, либо в ограниченный объем, из которого она транспортируется газовым потоком в колонку.

|

Рис. 16. Cхема радиогазового хроматографа: 1 - газ-носитель; 2 - колонка; 3 - детектор радиоактивности; 4 - самописец |

Разделение веществ в бумажной и тонкослойной хроматографии происходит в результате перемещения с различной скоростью (в направлении движения элюента) разделяемых

|

|

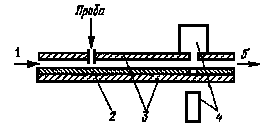

Рис. 17. Блок-схема сцинтилляционного сканирующего прибора: 1 - ФЭУ; 2 - источник высокого напряжения; 3 - усилитель; 4 - дискриминатор; 5 - измеритель скорости счета; 6 - самописец; 7 - хроматографическая пластина |

Рис. 18. Схема анализа метода ПТСХ: 1 - ввод растворителя; 2 - слой сорбента; 3 - крышки раздлительной камеры; 4 - детектор; 5 - отвод растворителя |

компонентов по бумажной ленте или слою сорбента, нанесенного на подложку. После нанесения пробы на старт бумажной или тонкослойной хроматограммы бумага или пластинка с носителем подсушиваются на воздухе, затем производится хроматографирование. После окончания разделения хроматограмма извлекается из сосуда с растворителем и высушивается. Для идентификации разделяемых компонентов в этих видах хроматографии используют значение относительного удерживания Rf = lx/l, где lx— расстояние, пройденное компонентом анализируемой смеси, l — расстояние, пройденное фронтом растворителя. Для регистрации радиоактивности на бумажных лентах и тонкослойных хроматограммах используются непосредственное сканирование хроматограмм, авторадиографический метод, сцинтилляционный метод измерения активности определенных участков хроматограмм и др.* На рис. 17 приведена блок-схема сканирующего прибора.

Для получения воспроизводимых значений Rf в бумажной и тонкослойной хроматографии необходима очень тщательная стандартизация условий проведения опыта, так как значение Rf зависит от толщины слоя и качества сорбента, длины пробега элюента, насыщения хроматографической камеры парами растворителя и др. Однако такие достоинства этих видов хроматографии, как отсутствие сложного оборудования, простота и быстрота анализа, наглядность и возможность идентификации ультрамалых количеств вещества, а также устойчивость сорбентов к агрессивным элюентам привели к широкому распространению этих методов в практике радиохимических исследований.

В последние годы с успехом развивается метод проточной тонкослойной хроматографии (ПТСХ). Как и в тонкослойной хроматографии осуществляется под действием капиллярных сил. Однако в проточной тонкослойной хроматографии растворитель и разделяемые вещества после разделения непрерывно отводятся с тонкого слоя сорбента с постоянной скоростью. Это сближает ПТСХ с колоночной жидкостной хроматографией. Схема проведения хроматографического анализа методом ПТСХ приведена на рис. 18. Введение пробы производится после установления равновесия в камере, что обеспечивает постоянство скорости движения растворителя и хорошую воспроизводимость результатов, а также позволяет избежать нежелательных эффектов при использовании сухих тонкослойных пластинок (неравномерного смачивания тонкого слоя растворителем, испарения и адсорбции растворителя на слое).

При непрерывном детектировании в процессе анализа методом ПТСХ вид хроматограмм на ленте самописца аналогичен виду хроматограмм, получаемых с помощью колоночной жидкостной хроматографии. Величина Rf в ПТСХ может быть определена из соотношения

Rf = tx/t, где tx — время удерживания компонента анализируемой смеси; t — время удерживания несорбируемого компонента.