- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

Глава 6

ПРОЦЕССЫ СООСАЖДЕНИЯ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ НОСИТЕЛЯМИ

Количественное описание адсорбционных явлений в радиохимии и их классификация даны в работах А. П. Ратнера. Согласно этой классификации адсорбционные процессы на гетерополярных кристаллах по характеру адсорбированных ионов и природе адсорбционных сил могут быть сведены к двум группам — первичной и вторичной адсорбции.

В случае п е р в и ч н о й а д с о р б ц и и адсорбированные ионы входят в состав поверхностного слоя кристаллической решетки адсорбента. При в т о р и ч н о й а д с о р б ц и и адсорбированные ионы остаются в прилегающем к кристаллу тонком слое раствора.

Процессы соосаждения с неспецифическими носителями основываются на явлении вторичной обменной адсорбции.

Она широко применяется в препаративной радиохимии для выделения, концентрирования и очистки радиоактивных элементов (нуклидов).

С другой стороны, процессы адсорбции могут явиться причиной потерь радиоактивных элементов. В связи с этим одним из необходимых условий, обеспечивающих достоверность результатов радиохимических исследований, является строгий учет разнообразных адсорбционных процессов (на фильтрах, стенках реакционных сосудов и т. д.).

§ 1. Первичная адсорбция

Первичная адсорбция — адсорбция в поверхностном слое кристалла. В ней могут принимать участие только ионы, изотопные или изоморфные ионам, образующим кристаллическую решетку адсорбента.

Первичная адсорбция подразделяется на первичную обменную и первичную потенциалобразующую. Первичная обменная адсорбция является результатом стехиометрического обмена ионами между поверхностью кристалла и раствором и не приводит к изменению заряда поверхности. Для радиохимии более важной является потенциалобразующая первичная адсорбция. В основе этого вида адсорбции лежит процесс переноса собственных ионов адсорбента из раствора на поверхность кристалла, приводящий к избытку этих ионов на поверхности и возникновению скачка потенциала.

Представим себе кристаллический осадок, находящийся в его насыщенном растворе. Допустим, что значение химического потенциала одного из ионов на поверхности кристалла меньше химического потенциала этого иона в насыщенном растворе:

± < ±, |

(6.1) |

Тогда при погружении кристаллов в раствор часть заряженных ионов перейдет из раствора на поверхность кристалла, образуя внутреннюю обкладку двойного слоя. При этом совершается работа переноса электрического заряда из раствора на поверхность кристалла:

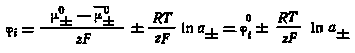

± = ± - 0± = 0± ± RT lna± - 0± = zFi, |

(6.2) |

где 0± и 0± — стандартные химические потенциалы ионов соответственно в растворе и на поверхности кристалла; а — активная концентрация иона в растворе; z — заряд иона; F — постоянная Фарадея; i — ионная часть скачка потенциала на границе раздела фаз. Тогда

|

(6.3) |

где a± m±.

Значение заряда на поверхности кристалла может быть рассчитано по формуле

Q = Ci |

(6.4) |

где С — емкость двойного слоя.

Вместе с тем этот заряд равен:

Q = NzF |

(6.5) |

где N — количество избыточных ионов на поверхности (в моль).

Из соотношений (6.3) и (6.5) следует, что

|

(6.6) |

Из соотношений (6.3) и (6.6) видно, что скачок потенциала и количество избыточных ионов на поверхности зависят от концентрации потенциалобразующих ионов в растворе. При работе с микроколичествами радиоактивных элементов их адсорбцией по этому механизму можно пренебречь. Однако знание закономерностей первичной потенциалобразующей адсорбции позволяет регулировать заряд поверхности адсорбента, определяющий величину вторичной обменной адсорбции.