- •В.Д.Нефедов е.Н.Текстер м.А.Торопова радиохимия

- •Глава 1

- •§ 1. Предмет радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •§ 3. Особенности радиохимии

- •§ 4. Значение радиохимии

- •1 Общая радиохимия глава 2

- •§ 1. Общехимические свойства изотопных частиц

- •2. Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •Глава 3

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Глава 5

- •§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

- •§ 2. Основные области применения изотопных носителей

- •§ 3. Принцип действия и закономерности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 4 Факторы, влияющие на процесс соосаждения со специфическими носителями

- •§ 5. Особенности процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 6. Сокристаллизация со специфическими носителями при отсутствии изоморфизма 1 рода

- •§ 7. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения со специфическими носителями

- •§ 8. Основные области применения специфических носителей

- •Глава 6

- •§ 1. Первичная адсорбция

- •§ 2. Вторичная обменная адсорбция

- •§ 3. Закономерности процесса соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 4. Соосаждение с неспецифическими носителями при образовании внутренне-адсорбционных систем

- •§ 5. Основы экспериментальных методов исследования процессов соосаждения с неспецифическими носителями

- •§ 6. Основные области применения неспецифических носителей

- •§ 7. Методы разграничения различных видов соосаждения

- •Глава 7

- •§ 1. Закономерности и классификация экстракционных процессов

- •§ 3. Практическое использование процессов экстракции

- •Глава 8

- •§ 1. Основные закономерности хроматографических процессов Ионообменная хроматография.

- •Распределительная хроматография.

- •См.: Егоров е. В., Макарова с. Б. Ионный обмен в радиохимии. М., Атомиздат, 1971. § 2. Основы экспериментальных методов хроматографического исследования

- •См.: Роберте т. Радиохроматография. М., Мир, 1981. § 3. Примеры практического использования хроматографических методов в радиохимии

- •Глава 9

- •§ 1. Закономерности электрохимических процессов

- •§ 2 Особенности поведения радиоактивных элементов (нуклидов) при электрохимических процессах

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования электрохимических процессов

- •§ 4. Использование электрохимических процессов в радиохимии

- •2 Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Глава 11

- •§ 1. История открытия актиния и актиноидов

- •§ 2. Важнейшие изотопы актиния и актиноидов, методы их получения и идентификации

- •§ 3. Физические свойства актиния и актиноидов

- •§ 4. Актиний

- •§ 5. Торий

- •§ 6. Протактиний

- •§ 7. Уран, нептуний, плутоний и америций

- •§ 8. Трайсамерициевые актиноиды

- •Глава 12

- •§ 1. История открытия

- •§ 2 Методы получения и идентификации

- •3 Химические последствия радиоактивного распада

- •Глава 13

- •§ 1. История открытия ядерной изомерии

- •§ 2. Особенности явления ядерной изомерии

- •§ 3. Химические последствия изомерных переходов

- •§ 4. Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •§ 3. Практическое использование химических последствий --распада

Глава 5

ПРОЦЕССЫ СООСАЖДЕНИЯ С ИЗОТОПНЫМИ И СПЕЦИФИЧЕСКИМИ НОСИТЕЛЯМИ

Как указывалось ранее, радиоактивные элементы и радиоактивные нуклиды, имеющие малые времена жизни, могут быть получены лишь в ничтожно малых количествах. Следствием этого является невозможность образования самостоятельных твердых фаз соединений, возникающих при взаимодействии изучаемых нуклидов с различными реагентами. Отсюда вытекает необходимость использования процессов соосаждения.

Соосаждением называются процессы переноса нуклидов из раствора в твердую фазу, образуемую веществом носителя.

По механизмам, лежащим в основе соосаждения, носители подразделяются на изотопные, специфические и неспецифические. В дальнейшем при рассмотрении закономерностей процессов соосаждения с различного рода носителями предполагается, что изучаемые радиоактивные элементы (нуклиды) находятся в системе в ионной или молекулярной форме.

Процессы соосаждения сыграли исключительно важную роль в становлении и развитии теоретических и экспериментальных основ радиохимии.

§ 1. Закономерности процессов соосаждения с изотопными носителями

Действие изотопных носителей основано на идентичности свойств и поведения изотопов.

Возможности использования процессов соосаждения с изотопными носителями очень широки и распространяются практически на все элементы периодической системы, за исключением самых легких элементов и элементов, не имеющих долгоживущих изотопов (прометий, полоний, радон, франции и некоторые трансурановые элементы). Основным условием использования таких носителей является наличие изотопного равновесия, т. е. тождественности изотопного состава различных химических форм элемента. Это условие обеспечивается переведением радиоактивного нуклида и носителя в одинаковую химическую форму в одной гомогенной фазе. Для большинства элементов выполнение этих операций не вызывает трудностей. Исключение составляют элементы, способные к образованию легко гидролизуемых соединений, а также химических форм, отвечающих нескольким степеням окисления. В этих случаях обеспечение тождественности ион-молекулярного состояния радиоактивного нуклида и носителя достигается путем многократного выпаривания раствора с концентрированными минеральными кислотами или проведения последовательных окислительно-восстановительных циклов.

Процесс перехода радиоактивного нуклида в твердую фазу носителя можно рассматривать как гетерогенную реакцию идеального изотопного обмена:

AX(т) + AX*(р-р) AX*(т) + AX(р-р)

К состоянию равновесия этой реакции можно подойти либо одновременным выделением в твердую фазу веществ носителя и радиоактивного изотопа, либо длительным выдерживанием твердой фазы носителя в контакте с его насыщенным раствором, содержащим радиоактивный изотоп. Однако в основном используется первый путь, который. практически мгновенно обеспечивает состояние равновесия. Константа равновесия этого процесса — процесса идеального изотопного обмена—может быть представлена следующим выражением*:

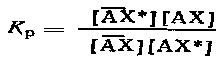

|

(5.1) |

Критерием соосаждения с изотопными носителями является практическая невозможность изменения изотопного состава твердой фазы обычными физико-химическими методами.

Как следует из гл. 2, константа равновесия простой реакции идеального изотопного обмена равна единице. Отсюда вытекает основная закономерность процессов соосаждения с изотопными носителями:

молярная доля соединения радиоактивного изотопа, переходящего в твердую фазу, равна молярной доле соединения изотопного носителя, переходящего в эту фазу.

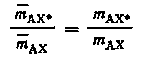

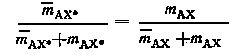

Действительно, из (5.1) следует, что

![]()

Умножая обе части этого уравнения на объемы твердой и жидкой фаз, получаем

где

mAX*,

mAX и mAX*,

mAX —числа молей АХ* и АХ

в твердой жидкой фазах. Путем несложных

преобразований получаем

где

mAX*,

mAX и mAX*,

mAX —числа молей АХ* и АХ

в твердой жидкой фазах. Путем несложных

преобразований получаем

К характерным особенностям процессов соосаждения с изотопными носителями относятся: 1) избирательность в отношении данного элемента и неизбирательность в отношении отдельных его изотопов; 2) независимость процессов соосаждения от концентрации радиоактивного изотопа, состава раствора, условий образования твердой фазы, температуры, давления и т. д.; 3) невозможность отделения радиоактивного изотопа от носителя.

Все эти особенности являются следствием идентичности свойств и поведения изотопов элемента и любых его химических форм.

Здесь и далее черта над символом указывает на отнесение данной характеристики к твердой фазе.