- •1Значение изучения курса микробиологии для подготовки техников-технологов общественного питания

- •10. Микроскоп

- •11. Раздавленная капля

- •12Знакомство с микробиологической лабораторией

- •Микроскопические методы исследования морфологии бактерий и грибов

- •18Микрофлора воздуха

- •20Микрофлора почвы

- •25Биологические факторы

- •27Микробиология мяса и мясных продуктов

- •28Микробиология рыбы и рыбных продуктов

- •29Микрофлора баночных консервов

- •31. Микрофлора яиц и яичных продуктов

- •32Микрофлора зерновых продуктов и хлеба

- •33Микрофлора овощей, плодов и ягод

- •34Патогенные микроорганизмы

- •Пути внедрения патогенных микробов в организм

- •Условия возникновения инфекций и значение состояния организма в этом процессе

- •Течение инфекционного заболевания

- •Источники и пути распространения инфекции

- •35Характеристика пищевых заболеваний. Отличия пищевых инфекций от пищевых отравлений

- •36Инфекции. Источники и пути передачи инфекции. Виды пищевых инфекций и характеристика возбудителей. Профилактика пищевых инфекций

- •411. Общие положения

- •2. Санитарные требования к территории

- •42Требования к планировке, размещению и устройству помещений организаций торговли

- •433. Требования к водоснабжению и канализации

- •4. Требования к вентиляции, кондиционированию, отоплению, освещению помещений и условиям труда работающих

- •44Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

- •45Понятие о дезинфекции и дезинфицирующих средствах

- •46Дезинфемкция - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды

- •50Требования к приему и хранению пищевых продуктов

- •52Требования к хранению пищевых продуктов

1Значение изучения курса микробиологии для подготовки техников-технологов общественного питания

Микробиология (от греч. mikros — малый, bios — жизнь, logos — учение) — это наука о мельчайших (в большинстве не видимых простым глазом) живых микроорганизмах — микробах: об их строении (морфологии) и биологических свойствах, о роли в различных процессах, происходящих в природе, об использовании в тех или иных областях жизни и деятельности человека, о взаимоотношении микробов с более сложными организмами, а также о методах устранения их вредного действия.

Микроорганизмы широко распространены в природе. Их общая масса на планете примерно в 25 раз превышает массу всех животных. Встречаются они повсеместно, кроме кратеров вулканов и эпицентра ядерного взрыва. В 1 м3 воздуха содержится от нескольких микробных клеток до десятков тысяч.

Значение микроорганизмов в природе и жизни человека велико. С их помощью получают различные кислоты, спирты, витамины, гормоны, ферменты, антибиотики и др.; используют в хлебопечении, при производстве пива, вина, кисломолочных продуктов, сыра; получают белок (дрожжи, цианобактерии).

Микроорганизмы участвуют в почвообразовательных процессах, формируют полезные ископаемые (нефть, залежи железа, серы, марганца), фиксируют азот. Их условно подразделяют на полезные и вредные. Полезные микроорганизмы изучает общая микробиология, вредные — специальная.

Микробиология включает:

техническую или промышленную, она изучает микроорганизмы, применяемые в производстве молочных продуктов, хлебопечении, виноделии, получении витаминов, ферментов, органических кислот, антибиотиков и других биологически активных веществ;

сельскохозяйственную — рассматривает микроорганизмы, поражающие сельскохозяйственные растения; повышающие урожайность, участвующие в силосовании кормов; разрабатывает методы борьбы с микроорганизмами — вредителями сельскохозяйственных культур;

водную — изучает микроорганизмы в водной обстановке, занимается очисткой питьевых и сточных вод, исследует коррозию водных сооружений;

геологическую — изучает микроорганизмы, обитающие в различных геологических разрезах, участие микроорганизмов в образовании и разрушении горных пород, нефти и газа;

космическую — исследует влияние космического излучения на земные микроорганизмы;

почвенную — изучает роль микроорганизмов в образовании и плодородии почвы, в питании растений; изыскивает методы приготовления бактериальных удобрений.

Специальная микробиология включает:

медицинскую — исследует патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, и разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения этих болезней;

ветеринарную — изучает возбудителей заболеваний животных, разрабатывает методы их диагностики, профилактики и лечения;

санитарную — рассматривает распространение патогенных микроорганизмов во внешней среде и методы борьбы с ними.

В практической деятельности работников торговли и общественного питания постоянно приходится пользоваться данными микробиологии, так как пищевые продукты представляют собой хорошую питательную среду для микроорганизмов. Зная условия, при которых микробы растут и развиваются, и необходимые для их подавления, можно правильно организовать хранение и реализацию продуктов питания.

Микроорганизмы не только портят внешний вид продовольственных товаров, но и изменяют их химический состав, снижают полезные свойства. В результате этого продукт становится несъедобным. Кроме того, в природе большое количество болезнетворных микробов, попадая в пищевые продукты, вызывают отравления и заболевания. Чтобы уберечь продукт от вредных микроорганизмов, необходимо знать, когда и при каких условиях они попадают на продукты, как сохраняются и развиваются на них и какие условия для них губительны.

Знание микробиологии пищевых продуктов необходимо специалистам в области торговли и общественного питания для организации хранения продовольственных товаров, сырья и полуфабрикатов и создания режимов, при которых развитие микроорганизмов будет сведено к минимуму. Все это очень важно для обеспечения населения высококачественными продуктами питания.

2.

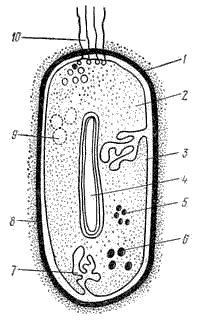

Бактериальная клетка (рис.13) состоит из

клеточной оболочки и содержимого –

цитоплазмы (протоплазмы).

Рис.13.

Схема строения бактериальной клетки:

1

– клеточная оболочка; 2 – цитоплазма;

3 – цитоплазматическая мембрана; 4 –

ядерное вещество; 5 – рибосомы; 6 –

жировые капельки; 7 – мезосома; 8 –

капсула; 9 – гранулы полисахарида; 10 –

жгутики.

Клеточная

оболочка

определяет форму клетки и предохраняет

ее от внешних воздействии. Она обладает

полупроницаемостью, т. е. сквозь нее

проходят одни вещества (низкомолекулярные)

и не проходят другие (высокомолекулярные

соединения). Она играет важную роль в

обмене веществ между клеткой и окружающей

средой. По новейшим данным, в ней

происходит множество химических реакций,

вплоть до синтеза полисахаридов и,

возможно, белков.

При помощи

электронной микроскопии стало возможным

более детальное изучение строения

оболочки. Ее каркас образован полимером

муреином, в котором отлагаются другие

вещества.

На различии в составе

клеточной оболочки основывается их

отношение к окраске по Граму - важный

отличительный признак. У грамположительных

бактерий муреиновый скелет однослойный,

содержит липопротеиды, полисахариды и

фосфаты. Грамотрицательные бактерии

имеют многослойный муреиновый скелет,

содержат мало белка, а полисахариды или

отсутствуют, или их мало.

Наружный

слой цитоплазмы, прилегающий к клеточной

оболочке, называется цитоплазматической

мембраной.

Она трехслойная, содержит липиды и

белки, а также большое количество

различных ферментов, участвующих в

обмене веществ.

Цитоплазматическая

мембрана выполняет роль осмотического

барьера. Она контролирует поступление

веществ в клетку и выведение их наружу.

Предполагают, что белковые мостики в

липидном слое служат порами для движения

тока веществ. Регулируется это движение

ферментами, локализованными внутри или

на поверхности мембраны. В цитоплазматической

мембране происходит, по-видимому, синтез

веществ клеточной оболочки и ферментов.

Цитоплазма,

заполняющая всю полость клетки, - живое

вещество в полужидком состоянии. Ее

главная составная часть - белок. В ней

находятся также запасные питательные

вещества в виде жиров и жироподобных

веществ.

В цитоплазме находятся

рибосомы

и мезосомы.

В рибосомах происходит синтез белков.

В одной клетке содержится 5-50 тыс. рибосом.

В них сосредоточено 80-85 % всей РНК клетки.

В мезосомах сконцентрированы

окислительно-восстановительные ферменты.

Тут происходят окислительно-восстановительные

процессы, в результате которых клетка

получает необходимую энергию.

У

бактерий отсутствует оформленное ядро.

Ядерное

вещество,

состоящее из ДНК и РНК, локализовано в

хроматиновых тельцах.

У некоторых

бактерий клеточная оболочка способна

ослизняться, в результате чего клетка

покрывается слизистой капсулой. При

сильном ослизнении клетки склеиваются

в сплошную слизистую массу зооглея.

Вследствие малых размеров бактерии

подвержены броуновскому движению.

Собственное движение бактерий

осуществляется при помощи жгутиков,

состоящих из нескольких волокон,

закругленных спирально вокруг осевой

нити и прикрепляющихся при помощи особых

дисков под цитоплазматической мембраной.

Жгутики очень тонкие, так что не видны

в оптический микроскоп без специальной

окраски, но по длине во много раз превышают

длину клетки.

По числу и расположению

жгутиков бактерии делятся на монотрихи

(с одним жгутиком), лофотрихи (с пучком

жгутиков на конце) и перитрихи (жгутики

покрывают всю поверхность клетки).

Скорость движения бактерий

зависит от возраста и условий. Молодые

клетки более подвижны, чем старые. При

благоприятных условиях клетка проходит

за 1 с расстояние, равное ее длине.

Рис.13.

Схема строения бактериальной клетки:

1

– клеточная оболочка; 2 – цитоплазма;

3 – цитоплазматическая мембрана; 4 –

ядерное вещество; 5 – рибосомы; 6 –

жировые капельки; 7 – мезосома; 8 –

капсула; 9 – гранулы полисахарида; 10 –

жгутики.

Клеточная

оболочка

определяет форму клетки и предохраняет

ее от внешних воздействии. Она обладает

полупроницаемостью, т. е. сквозь нее

проходят одни вещества (низкомолекулярные)

и не проходят другие (высокомолекулярные

соединения). Она играет важную роль в

обмене веществ между клеткой и окружающей

средой. По новейшим данным, в ней

происходит множество химических реакций,

вплоть до синтеза полисахаридов и,

возможно, белков.

При помощи

электронной микроскопии стало возможным

более детальное изучение строения

оболочки. Ее каркас образован полимером

муреином, в котором отлагаются другие

вещества.

На различии в составе

клеточной оболочки основывается их

отношение к окраске по Граму - важный

отличительный признак. У грамположительных

бактерий муреиновый скелет однослойный,

содержит липопротеиды, полисахариды и

фосфаты. Грамотрицательные бактерии

имеют многослойный муреиновый скелет,

содержат мало белка, а полисахариды или

отсутствуют, или их мало.

Наружный

слой цитоплазмы, прилегающий к клеточной

оболочке, называется цитоплазматической

мембраной.

Она трехслойная, содержит липиды и

белки, а также большое количество

различных ферментов, участвующих в

обмене веществ.

Цитоплазматическая

мембрана выполняет роль осмотического

барьера. Она контролирует поступление

веществ в клетку и выведение их наружу.

Предполагают, что белковые мостики в

липидном слое служат порами для движения

тока веществ. Регулируется это движение

ферментами, локализованными внутри или

на поверхности мембраны. В цитоплазматической

мембране происходит, по-видимому, синтез

веществ клеточной оболочки и ферментов.

Цитоплазма,

заполняющая всю полость клетки, - живое

вещество в полужидком состоянии. Ее

главная составная часть - белок. В ней

находятся также запасные питательные

вещества в виде жиров и жироподобных

веществ.

В цитоплазме находятся

рибосомы

и мезосомы.

В рибосомах происходит синтез белков.

В одной клетке содержится 5-50 тыс. рибосом.

В них сосредоточено 80-85 % всей РНК клетки.

В мезосомах сконцентрированы

окислительно-восстановительные ферменты.

Тут происходят окислительно-восстановительные

процессы, в результате которых клетка

получает необходимую энергию.

У

бактерий отсутствует оформленное ядро.

Ядерное

вещество,

состоящее из ДНК и РНК, локализовано в

хроматиновых тельцах.

У некоторых

бактерий клеточная оболочка способна

ослизняться, в результате чего клетка

покрывается слизистой капсулой. При

сильном ослизнении клетки склеиваются

в сплошную слизистую массу зооглея.

Вследствие малых размеров бактерии

подвержены броуновскому движению.

Собственное движение бактерий

осуществляется при помощи жгутиков,

состоящих из нескольких волокон,

закругленных спирально вокруг осевой

нити и прикрепляющихся при помощи особых

дисков под цитоплазматической мембраной.

Жгутики очень тонкие, так что не видны

в оптический микроскоп без специальной

окраски, но по длине во много раз превышают

длину клетки.

По числу и расположению

жгутиков бактерии делятся на монотрихи

(с одним жгутиком), лофотрихи (с пучком

жгутиков на конце) и перитрихи (жгутики

покрывают всю поверхность клетки).

Скорость движения бактерий

зависит от возраста и условий. Молодые

клетки более подвижны, чем старые. При

благоприятных условиях клетка проходит

за 1 с расстояние, равное ее длине.

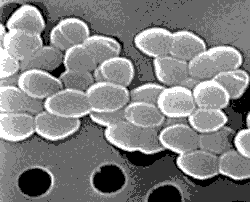

3. ФОРМА БАКТЕРИЙ. РАЗМЕР БАКТЕРИЙ. Отдельным видам бактерий с достаточным постоянством присущи определенные формы и размер. Выделяют три основные формы бактерий – шаровидные, палочковидные и извитые. Шаровидные бактерии, или кокки Форма шаровидная или овальная. По характеру расположения клеток в мазках выделяют: Микрококки – отдельно расположенные клетки. Диплококки – располагаются парами. Стрептококки – клетки округлой или вытянутой формы, составляющие цепочку. Сарцины – располагаются в виде «пакетов» из 8 и более кокков. Стафилококки – кокки, расположенные в виде грозди винограда в результате деления в разных плоскостях.

Рис. 1. Шаровидные бактерии (энтерококки). Электронная микрофотография (ЭМ). Палочковидные бактерии Форма палочковидная, концы клетки могут быть заостренными, закругленными, обрубленными, расщепленными, расширенными. Палочки могут быть правильной и неправильной формы, в том числе ветвящиеся, например у актиномицетов. По характеру расположения клеток в мазках выделяют: Монобактерии – расположены отдельными клетками. Диплобактерии – расположены по две клетки. Стрептобактериии – после деления образуют цепочки клеток. Палочковидные бактерии могут образовывать споры: бациллы и клостридии. Вибрионы – изогнутость тела не превышает одного оборота. Спирохеты – изгибы тела в один или несколько оборотов.Размер бактерий Микроорганизмы измеряются в микрометрах и нанометрах. Средние размеры бактерий – 2 – 3 х 0,3 – 0,8 мкм. Форма и размер - важный диагностический признак. Способность бактерий изменять свою форму и величину называется полиморфизм.

4. Спорообразование бактери.Некоторые виды палочковидных бактерий (род Bacillus и род Clostridium) способны образовывать споры. Спорообразование индуцируется неблагоприятными условиями среды (изменением температуры, недостатком питательных веществ, накоплением токсичных продуктов обмена, изменением рН, понижением содержания влаги и т.д.). Таким образом, спорообразование не является обязательной стадией развития спорообразующих бактерий. В клетке всегда образуется только одна спора. Основными стадиями спорообразования являются: ^ 1. Подготовительная стадия. Процессу предшествует перестройка генетического аппарата клетки: ядерная ДНК вытягивается в виде нити и концентрируется у одного из полюсов клетки либо в центре в зависимости от вида бактерий. Эта часть клетки называется спорогенной зоной. ^ 2. Образование проспоры. В спорогенной зоне происходит обезвоживание и уплотнение цитоплазмы и обособление этой зоны с помощью перегородки, образующейся из цитоплазматической мембраны. Проспора – структура, располагающаяся внутри клетки и отделенная от нее двумя мембранами. ^ 3. Формирование оболочек споры. Между мембранами формируется кортикальный слой (кортекс), сходный по составу с клеточной стенкой вегетативной клетки. Помимо пептидогликана – муреина, в кортексе содержится кальциевая соль дипиколиновой кислоты, которая синтезируется клеткой в процессе спорообразования. Затем сверху мембраны синтезируется оболочка споры, состоящая из нескольких слоев. Число и строение слоев различны у разных видов бактерий. Оболочка малопроницаема для воды и растворенных веществ и обеспечивает большую устойчивость спор к внешним воздействиям ^ 4. Выход споры из клетки. После созревания споры разрушается оболочка, и спора выходит наружу. Процесс спорообразования длится несколько часов. Таким образом, спора – это обезвоженная клетка, покрытая многослойной оболочкой, в состав которой входит кальциевая соль дипиколиновой кислоты. Основной особенностью бактериальных спор является их высокая термоустойчивость. Попадая в благоприятные условия, спора прорастает. Процесс превращения споры в растущую (вегетативную) клетку начинается с поглощения воды и набухания. При этом происходят глубокие физиологические изменения: усиливается дыхание и активизируются ферменты. В этот же период спора теряет свою термоустойчивость. Затем внешняя оболочка ее разрывается, и из образовавшейся структуры формируется вегетативная клетка Размножение бактерий

Для прокариот характерно деление клетки на 2 части (бинарное деление). При делении кольцевая ДНК прикрепляется к цитоплазматической мембране, расшнуровывается. При этом образуются 2 цепочки нуклеотидов, которые комплементарно достраиваются, в результате чего образуются две кольцевые двухцепочных молекулы ДНК. У подавляющего числа грамположительных бактерий деление происходит ровно пополам с помощью поперечной перегородки (сеты), которая образуется за счет выпячивания внутрь клетки цитоплазматической мембраны. У грамотрицательных бактерий деление происходит путем образования перетяжки (цитоплазматическая мембрана и клеточная стенка прогибаются до слияния с противоположной поверхностью клетки). Незначительная часть бактерий размножается почкованием (стебельковые бактерии).

5.Дрожжи- одноклеточные неподвижные микроорганизмы размером не более 10 – 15 мкм.Форма клетки дрожжей бывает чаще круглой или овальной , реже палочковидной , серповидной или похожий на лимон. Клетки дрожжей своим строением похожи на грибы , они также имеют ядро и вакуоли. Размножение дрожжей происходит почкованием , делением или спорами.

Дрожжи широко распространены в природе, их можно обнаружить в почве и на растениях, на пищевых продуктах и различных отходах производства, содержащих сахара. Развитие дрожжей в пищевых продуктах может приводить к их порче, вызывая брожение или закисание. Некоторые виды дрожжей обладает способностью превращать сахар в этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс называется спиртовым брожением и широко используется в пищевой промышленности и виноделии.

Некоторые виды дрожжей кандида вызывают заболевание человека – кандидоз.

6. Способы размножения плесневых грибов. Способы образования и размножения спор. Значение бесполого спорообразования для идентификации рода грибов

Размножение происходит путем деления, идущего в поперечном направлении. При делении бактерия распадается на две равные или неравные по величине части. Образовавшиеся две клетки рассматриваются как материнская и дочерняя, хотя они и не различаются по форме. Было выяснено, что материнская клетка делится от 10 до 17 раз, а затем растворяется. Некоторые бактерии размножаются почкованием. Типичный половой процесс у бактерий неизвестен. [3]

Для бактерий характерен высокий темп размножения: деление происходит очень быстро, через каждые 20-30 минут. При такой интенсивности потомство одной бактерии за 5 суток заполнило бы бассейны всех морей и океанов. Однако размножение бактерий ограниченно климатическими условиями, действием солнечного света, борьбой между видами, накоплением продуктов обмена веществ и др.

При образовании споры большая часть внутреннего содержимого клетки уплотняется и образует на поверхности плотную оболочку, в которой откладываются воскообразные вещества. Таким образом, споры бактериальных клеток служат не для размножения, а для сохранения организма в неблагоприятных условиях, так как при спорообразовании не происходит увеличения числа клеток. Споры образуют только представители бацилл. Спора у бацилл образуется всегда внутри клетки, причем форма и размеры самой клетки могут изменяться или оставаться без изменения.

Попадая в благоприятные условия, т.е. на новую питательную среду и в подходящие температурные условия, спора прорастает. Оболочка споры лопается и из нее вырастает бактериальная клетка.

Споры бацилл устойчивы к действию низкой и высокой температуры, но степень этой устойчивости неодинакова : споры некоторых бацилл погибают при температуре 100С в течение нескольких минут, споры сенной палочки гибнут лишь после кипячения в течение 3 часов.

Размножение или воспроизведение себе подобных является одним из основных свойств живого, оно обеспечивает непрерывность жизни. У растительных организмов наблюдается три основные формы размножения: вегетативное, бесполое и половое. [2]

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение -- частями мицелия, почкованием (дрожжи). Попав в благоприятные условия, мицелий гриба распадается на части и каждая дает начало новому мицелию. Иногда при недостатке питания мицелий распадается на отдельные клетки, каждая покрывается толстой оболочкой и способна переносить неблагоприятные условия. При почковании на клетке появляется небольшой бугорок, затем в него переходит одно из образовавшихся в результате митоза ядер и бугорок превращается в самостоятельную клетку.

Бесполое размножение

Бесполое размножение - при помощи спор. Споры могут быть подвижными и неподвижными. Образуются они двумя способами:

1. Внутри одной клетки, называемой спорангием.

В одном спорангии могут находиться до 10000 спор.

После созревания спор, спорангий вскрывается и

споры распространяются токами воздуха или воды

(мукор).

2. Споры образуются конечными клетками гиф и

формируют цепочки. Последние в цепочках споры

отрываются и, попав в благоприятные условия про-

растают (пеницилл, аспергилл).

Половое размножение

Половое размножение очень разнообразно у грибов. Это единственная группа, обладающая таким разнообразием половых способов размножения. В результате полового процесса, в большинстве случаев, образуются споры полового спороношения. [4]

Грибы размножаются очень интенсивно. Одна особь способна образовывать десятки тысяч и даже миллионов спор. Многие грибы в течение вегетационного периода могут дать несколько поколений. В 1 г огородной почвы можно найти до 100 тыс. и более спор и других зачатков грибов

.Плесневые грибы могут расти на пищевых продуктах, образуя хорошо видные налеты разной окраски. Причиной порчи продуктов часто являются мукоровые грибы, образующие пушистую белую или серу массу .Мукоровый гриб ризопус вызывает «мягкую гниль» овощей и ягод, а гриб ботритис покрывает налетом и размягчает яблоки, груши и ягоды. Возбудителями плесневения продуктов могут быть грибы из рода пенициллиум.

Отдельные виды грибов способны не только приводить к порче продуктов, но и вырабатывать токсические для человека вещества – микотоксины .К ним относятся некоторые виды грибов рода аспергиллус , рода фузариум и др.

7. Дыхание .процесс биосинтеза веществ микробной клетки протекают с затратой энергии.Большинство микробов используют энергию химических реакций с участием кислорода воздуха.Этот процесс окисления питательных веществ с выделением энергии называется ДЫХАНИЕМ.Энерги высвобождается при окислении неорганических( аутотрофы) или органических ( гетеротрофы )веществ.

Аэробные микроорганизмы (аэробы) используют энергию выделяемую при окислении органических веществ кислородом воздуха с образованием неорганических веществ, углекислого газа и воды. К аэробам относятся многие бактерии, грибы и некоторые дрожжи.В качестве источника энергии они чаще всего используют углеводы.

Анаэробные микроорганизмы ( анаэробы) не используют для дыхания кислород, они живут и размножаются при отсутствии кислорода, получая энергию в результате процессов брожения .Анаэробами являются бактерии из рода клостридий (ботулиновая палочка и палочка перфрингенс), маслянокислые бактерии и др.

В анаэробных условиях проходят спиртовое, молочнокислое и маслянокислые брожение, при этом процесс превращения глюкозы в спирт , молочную или масляную кислоту происходят с выделением энергии. Около 50% выделенной энергии рассеивается в виде тепла, а остальное часть аккумулируется в АТФ (аденозинтрифосфорная кислота).

Некоторые микроорганизмы способны жить как в присутствии кислорода, так и без него.В зависимости от условий среды они могут переходить с анаэробных процессов получения энергии на аэробные, и наоборот .Такие микроорганизмы назыв. Факультативными анаэробами.

8. питание микробной клетки

Питание — это процесс усвоения организмом веществ, необходимых для его жизнедеятельности. Микроорганизмы питаются (поглощают) и выделяют продукты обмена всей поверхностью клетки. Посредством питания осуществляется связь организма с внешней средой.

Питательные вещества могут поступать в клетку только в растворенном виде, поэтому расщепление нерастворимых сложных органических соединений на более простые происходит вне клетки. На возможность проникновения питательных веществ в клетку оказывают влияние различные факторы: величина и структура молекул вещества, концентрация веществ в клетке и питательной среде, свойства клеточной стенки и цитоплазматической мембраны, через которые в клетку проникают питательные вещества.

Концентрация питательной среды оказывает влияние на состояние клетки. Тургор — состояние, которое возникает при оптимальной концентрации веществ в питательной среде. Тургор характеризуется внутренним гидростатическим давлением в клетке, вызывающим напряжение в клеточной стенке. В результате цитоплазма клетки плотно прижимается к цитоплазматической мембране, растягивая ее. В состоянии тургора клетки микроорганизмов нормально осуществляют процессы жизнедеятельности.

Плазмолиз — это процесс сжимания цитоплазмы клетки в результате увеличения осмотического давления в среде и обезвоживания клетки. В результате плазмолиза происходит гибель микроорганизмов. Явление плазмолиза наблюдается при консервировании продуктов с солью и сахаром. Добавление в продукты соли или сахара повышает стойкость продуктов против микробной порчи при хранении. Высокие концентрации соли вызывают плазмолиз клеток, подавляют процесс дыхания, нарушают функции клеточных мембран. При концентрации соли 7—10 % прекращается размножение многих гнилостных бактерий.

В зависимости от отношения к источнику углерода микроорганизмы делятся на автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы — это организмы, синтезирующие все вещества своих клеток из углерода СО2 и из неорганических веществ. Для синтеза веществ клетки одни автотрофы используют энергию света, т. е. осуществляют фотосинтез (пурпурные серобактерии). Такие микроорганизмы называют фототрофами. Другие автотрофы синтезируют все вещества своих клеток также из углерода СO2, но энергию получают в результате окисления неорганических веществ — аммиака, водорода, т. е. осуществляют хемосинтез. Их называют хемотрофами (нитрифицирующие, водородные бактерии).

Гетеротроф ы —это микроорганизмы, которые используют для построения вещества клетки готовые органические вещества. К ним относится большинство бактерий, дрожжи и микроскопические грибы. Гетеротрофы в большинстве — сапрофит ы, питающиеся органическими веществами отмерших организмов. Попадая на пищевые продукты, они вызывают их порчу.

Гетеротрофами являются все микроорганизмы, встречающиеся при производстве хлеба и некоторых видов мучных кондитерских изделий.

К гетеротрофам относятся паразиты — микроорганизмы, питающиеся за счет органических веществ других живых организмов и наносящие им вред. Они размножаются только в клетках хозяина. Паразиты являются патогенными микроорганизмами, так как вызывают инфекционные заболевания человека, животных и растений.

9.Химический состав микробной клетки

Клетки микроорганизмов на 75—85 % состоят из воды и на 15—25 % из сухого вещества. В состав сухого вещества клетки входят углерод, кислород, азот, водород и минеральные элементы.

Минеральные элементы содержатся в клетках микроорганизмов в количестве от 3 до 10 %. Самыми важными из них являются калий, магний, кальций, железо, фосфор и др. Минеральные вещества оказывают влияние на скорость и направление химических реакций в клетке.

Углерод, азот, кислород и водород входят в состав органических веществ клетки. Важнейшая роль в жизни микроорганизмов принадлежит белкам.

Белки. Белки — это сложные высокомолекулярные вещества, в состав которых входят углерод, водород и азот, а в некоторые — сера и фосфор.

Все белки по строению делятся на простые (протеины) и сложные (протеиды). К простым белкам относятся альбумины (водорастворимые), глобулины (растворимые в спирте) и др., в состав их входят только аминокислоты. Простые белки выполняют роль запасных веществ. Сложные белки состоят из простого белка и добавочной группы небелковой природы. Этой группой могут быть нуклеиновые кислоты, жироподобные вещества и другие соединения.

Сложные белки входят в состав ядра, цитоплазмы, рибосом, митохондрий, поэтому они имеют важное значение при размножении, обмене веществ и росте клеток. Белки образуют с водой вязкие растворы — коллоиды. Под воздействием высоких температур, кислот, щелочей, излучений и других факторов белки свертываются (денатурируют).

Углеводы. Они состоят из углерода, водорода и кислорода. Углеводы разделяются на моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза, ксилоза и другие) и полисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген и др.). Две молекулы моносахаридов, соединяясь между собой, образуют дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза).

Непосредственно усваиваются только моносахариды глюкоза и фруктоза. Сахароза и мальтоза предварительно гидролизуются ферментами дрожжей на простые сахара. Лактоза и полисахариды дрожжами не усваиваются. Углеводы являются источником энергии клетки, а также используются для синтеза белков клетки как строительный материал.

Жиры. Жиры состоят из углерода, кислорода и водорода. Они представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот.

Жиры и жироподобные вещества (липиды) входят в состав цитоплазматической и других мембран. Они являются запасными веществами и используются клеткой для получения энергии. Жиры участвуют в построении и поддержании структуры клетки.

Ферменты. Ферменты — это сложные органические вещества белковой природы, которые увеличивают скорость химических реакций, т. е. являются катализаторами. В настоящее время известно более 1000 ферментов. Ферменты осуществляют превращения веществ в клетках, связанные с обменом веществ.