- •Аннотация

- •Мария Монтессори Мой метод: начальное обучение Предисловие к русскому изданию

- •Предисловие Марии Монтессори

- •Предисловие Поля Лапи

- •Взгляд на жизнь ребенка

- •Ребенок свободен сегодня только физически. Гражданские права ребенка в XX веке

- •Как мы встречаем детей, приходящих в мир

- •Взгляд на современное образование. Правила воспитания и обучения

- •Учитель формирует менталитет ребенка. Как мы учим?

- •Урок вещей Развитие сенсорики и восприятия: свеча

- •Воспитание, основанное на рассмотрении фактов

- •Максима: вещи — наши первые и лучшие учителя

- •Наука приходит в школу

- •Медицинские открытия. Уродство и болезнь

- •Наука не защищает детей

- •Открытие экспериментальной психологии: переутомление, нервное истощение

- •Наука перед стеной неразрешимых проблем

- •Мои эксперименты Организация психической жизни начинается с внимания

- •Можно определить качество и количество внешних стимулов

- •Развивающие материалы необходимы только как «начало пути»

- •Психические явления

- •Описание двух детей, представленных как объект антропологического наблюдения в аудитории

- •Руководство психологическими наблюдениями

- •Подготовка учителя

- •Окружающая среда

- •Свободное движение

- •Внимание

- •Воображение Творческое воображение в науке основывается на истине

- •Художественное воображение также основано на истине

- •Детское воображение

- •Небылица и вера

- •Развитие воображения в начальной школе

- •Моральный вопрос

- •Воспитание морального чувства

- •Суть морального воспитания

- •Наша бесчувственность

- •Религиозное чувство у детей

- •Начальное обучение Грамматика Механизмы развития речи

- •Изучение морфологии слова

- •Суффиксы и приставки

- •Единственное и множественное число

- •Уроки и приказания

- •Уроки по теме существительное

- •Приказания на тему существительных, призывы

- •Прилагательное Анализ

- •Перемещение

- •Окончания

- •Грамматическое и логическое согласование прилагательного с существительным

- •Возвращаемся к качественным прилагательным

- •Прилагательные в положительной, сравнительной и в превосходной степени (простые приказания)

- •Счетные прилагательные

- •Уроки и приказания по теме глагол

- •Уроки-опыты

- •Спряжение глаголов

- •Предлог

- •Уроки и приказания по теме предлог

- •Наречие

- •Перемещения

- •Уроки и приказания по теме наречие

- •Взрыв активности

- •Местоимение

- •Уроки и приказания по теме местоимение

- •Изменения местоимений

- •Вопросительные (относительные) местоимения

- •Отрицательные и неопределенные местоимения

- •Согласование местоимений с глаголами

- •Междометия и частицы

- •Порядок слов в предложении. Перемещения

- •Сложное предложение

- •Связь придаточных в сложном предложении

- •Союзы подчинительные и сочинительные

- •Пунктуация

- •Классификация

- •Чтение Механическая часть

- •Анализ процесса чтения — понимание и выражение

- •Экспериментальная часть. Чтение вслух

- •Осмысленное чтение

- •Слушание

- •Арифметика Операции с числами от 1 до 10

- •Десятки, сотни, тысяча

- •Счеты, отражающие десятичную систему

- •Деление

- •Умножение

- •Деление многозначных чисел

- •Числовые упражнения (Умножение, деление)

- •Геометрия

- •Описание геометрического развивающего материала

- •Некоторые теоремы, основанные на равенстве площадей фигур

- •Замена фигур

- •Равенство площадей фигур

- •Геометрия тел

- •Наложение

- •Украшение

- •Художественные орнаменты из вкладышей

- •Свободный рисунок. Рисование с натуры

- •Ритмические упражнения

- •Нотная грамота

- •Ключ скрипичный и басовый

- •Мажорная гамма

- •Изучение стихосложения в начальной школе

- •Приложения

- •Памятка для психологических наблюдений

- •Памятка для исследования морального уровня

- •Медицинский уход

- •Питание

- •Развитие мускулатуры

- •Развитие органов чувств

- •Чтение и письмо

- •Рисование и письмо

- •Одновременное чтение и написание слов

- •Уроки чтения

- •Грамматика

- •Уроки вещей

- •История

- •География

- •Арифметика

- •Основные правила

- •Послушание и нормализация

- •Воспитание

- •Оглавление

Чтение Механическая часть

В Доме ребенка дети начинают читать с того момента, когда, составив слово из букв подвижного алфавита, они «прочитывают» его вслух. Да, это еще не настоящее чтение, ребенок заранее знает, какое слово он составил, а не расшифровывает графические символы. Однако подобные упражнения имеют огромное значение. В этот период механизм развития графического языка напоминает процесс формирования устной речи.

Внимание ученика сосредоточено на узнавании написанного слова, а значит, способно остановиться на анализе звуков, составляющих данное слово. В период, когда детям интересно трогать, обводить буквы, они также увлечены выслушиванием и произнесением разнообразных звуков. Письменный язык, благодаря упражнениям с подвижным алфавитом, становится мощным средством развития, совершенствования устной речи. В этот момент можно корректировать дефекты произношения.

Гимнастика артикуляционного аппарата должна начинаться в период его естественного развития. Тренируя произношение, упражняясь в аудировании, в расшифровке графических символов, ребенок осваивает и объединяет основные механизмы чтения и письма.

Четкое произнесение читаемого слова очень ценится в обычной школе. Можно сказать, это основная цель традиционных уроков чтения в наших начальных школах. Цель труднодостижимая, если уже сформировалось неправильное произношение. В таком случае исправление дефектов становится важной и постоянной проблемой. Уже во втором-третьем классе педагог все меньше учит читать, все больше занят произношением. В учебниках множество упражнений разной степени сложности, направленных на исправление произношения. Очевидно, что эта механическая, физиологическая цель не связана непосредственно с самим процессом чтения. Скорее она становится препятствием на пути естественного развития, болезнью, мешающей сложнейшему интеллектуальному процессу понимания таинственного языка символов, который способен подарить чудесные открытия. Любознательный ребенок вынужден тормозить свою мысль, его утомляет бесконечное исправление дефектов произношения. Он страдает, его интеллект чахнет. Напротив, если упражнения совершаются в нужное время, когда и психика, и весь организм готовы к совершенствованию языковых механизмов, ребенок самостоятельно, легко и с удовольствием их выполняет, развиваясь естественным образом.

Когда птица готовится взлететь, ее крылья должны быть готовы к неизбежным усилиям, и горе тому живописцу, у которого нет в доме кисточек в ту минуту, когда его посетило вдохновение.

Анализ процесса чтения — понимание и выражение

В Доме ребенка мы научились различать два фактора, составляющих суть процесса чтения. Это понимание смысла и произнесение прочитанного слова вслух. Всякий, кто следил за детским чтением, видел, как начинающий чтец, читая что-либо впервые, вникает в смысл текста молча, не артикулируя, то есть совершает мыслительную операцию. Это читает его ум. Произнесение вслух — совсем другое дело. Произнесение текста вслух связано со слушанием, с устной речью. Устная речь служит для сиюминутного общения двух и более человек, которые обмениваются, таким образом, мыслями, рожденными в глубинах душ.

Чтение же ближе к письменной речи. Здесь нет звучания. Лишь силой мысли человек способен начать общение не только с ныне живущими людьми, но и с теми, кто жил века тому назад, в древние эпохи. Это общение совершается беззвучно. На уровне сознания. С точки зрения физического звучания, книга нема.

Читая вслух, мы выражаем не собственные мысли, а то, что открыла нам письменная речь.

Чтобы голос выразил смысл, ум и глаза должны совершить мгновенную работу по охвату целой фразы, пока губы медленно выговаривают слова. И все это мы требуем от ученика начальной школы, при этом бесконечно исправляем его произношение! Понятно, почему чтение становится той скалой, о которую разбивается заблудившийся корабль современной школы.

Ученик, понимающий письменный текст, при чтении про себя, а затем демонстрирующий в действии понимание смысла прочитанного, — вот основа нашего метода. Понимание, возникающее у детей так легко и просто, как все их действия, доказало нам, что они способны понимать. Постепенно мы сумели установить этапы обучения, трудности, возникающие на пути. До чего интересно наблюдать, как дети составляют примеры слов, предложений, порой длинных и сложных, так точно, что ни один лингвист не сделал бы лучше, и как это облегчает изучение языка. Мы убедились, что грамматика способствует языковому развитию и поэтому должна соседствовать с занятиями чтением и письменными сочинениями.

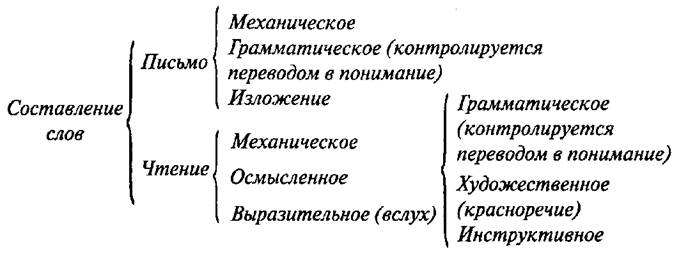

Вот какая таблица факторов, влияющих на процесс обучения чтению, у нас получилась.

Начнем с утверждения: истинное чтение — это только понимание. Чтение вслух — это сочетание чтения и выражения понимания при помощи устной речи, работа трудная, соединение двух огромных механизмов: устной и письменной речи. Чтение вслух позволяет всем присутствующим принять участие в чтении, которое передается им средствами устной речи. Слушание — тяжелый умственный труд, даже если человек страстно рассказывает о том, что сам испытал. Еще более интенсивная работа ума необходима, если мы слушаем чтение того, кто не переживал описанных в книге событий. Чтец, в свою очередь, прилагает неимоверные усилия, чтобы мгновенно понять написанный текст и выразительно передать его слушателям. Такое чтение чрезвычайно трудно для детей. Мы все знаем, как это трудно и как редко встречаются ученики, действительно умеющие читать. Кто умеет читать, умеет и слушать.

Следовательно, научить читать означает научить не только пониманию (этого достаточно для практических надобностей), но и искусству чтения вслух. А это уже выразительность, то есть театральное искусство. Развитие выразительности, театральных навыков необходимо для обучения чтению. Только так наши дети научатся транслировать прочитанное коллективу. Чем больше упражнений на «проникновение в текст», тем больше проявляется выразительность ребенка. Интонация, пауза, жест — этого недостаточно, нужно еще понимание, глубокое, живое, проникновение в суть, а также опыт выразительного чтения, привычка к нему как к одной из разновидностей чтения.

Если для демонстрации понимания написанного нужно совершить указанное в тексте действие, то для демонстрации понимания услышанного (при чтении вслух), нужно повторить текст, то есть ученикам приходится пересказывать то, что прочел вслух один из них. Интересно наблюдать за этим процессом. Некоторые дети молчат, другие пытаются пересказать услышанное. Их речь спутана, лишена подробностей. И тут остальные ученики начинают исправлять рассказчика. «Нет, это не так». Или: «Постой, ты забыл сказать еще…»

Понять и пересказать то, что понял, — не одно и то же. Рассказ — проявление огромной внутренней работы, совершаемой в дополнение к усилиям, направленным на простое понимание. Здесь мы снова видим три этапа наших уроков.

1. Дать представление. (Это красное, это голубое.)

2. Провоцировать узнавание. (Где красное? Где голубое?)

3. Провоцировать выражение понимания. (Это какой цвет?)

Поэтому ученик, пересказывающий услышанное, как бы несовершенен ни был его рассказ, находится на более высокой ступени (на 3-й), чем тот, кто не смог этого сделать. Однако тот, кто не смог пересказать, может находиться на второй ступени, на стадии узнавания, поэтому он заинтересованно критикует, непрестанно перебивая рассказчика: «Нет, это не так. Постой, ты забыл сказать еще…» Но стоит кому-то рассказать прочитанное связно и полно, как класс замрет, проявляя полное одобрение. Руководствуясь этими живыми реакциями, можно понять психологию ребенка на

столько, чтобы определить уровень чтения, доступный ему по возрасту, наиболее эффективные средства обучения чтению вслух, направление развития каждой отдельной личности в классе. Конечно, для этого нужно, чтобы ребенок был свободен в проявлении своих реакций.

Вот обычный урок чтения в традиционной школе. Вызванный ученик читает громко вслух, а учитель постоянно перебивает его, то исправляя произношение, то объясняя непонятные слова, комментируя общий смысл. Мы не знаем, что поняли дети из прочитанного, из объяснений педагога. Чтение прерывалось ради корректировки произношения, и детское внимание сосредоточилось на вещах, не имеющих отношения к пониманию смысла текста. Затем учитель вызывает кого-то для пересказа услышанного — случайно или в наказание за рассеянность на уроке (малыш был так далек от процесса чтения). Пока избранник отвечает, педагог снова вмешивается с призывами к остальным ученикам: «Тише! Вас не спрашивают! Не перебивайте! Это неприлично перебивать того, кто говорит». Конечно, подобные реплики не проясняют сюжет. С точки зрения психологии, такие уроки не способствуют обучению.