- •Содержание

- •Раздел 1: экология как наука 7

- •Раздел 2: воздействие человека на биосферу 18

- •Раздел 3: взаимодействие организма и среды 92

- •Раздел 4: популяционнная экология 104

- •Раздел 5: биоценозы и экосистемы 125

- •Раздел 6: учение о биосфере 150

- •Раздел 7: экология человека 166

- •Раздел 8: рациональное природопользование и охрана окружающей среды 186

- •Введение

- •Раздел 1: экология как наука

- •1.1. Экология как наука. Законы б. Коммонера

- •1.2. Системный подход в экологии: иерархия организации уровней жизни, объекты экологии

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 1

- •Раздел 2: воздействие человека на биосферу

- •2.1. Основные экологические проблемы современности

- •2.2. Классификация, объекты, источники и виды загрязнений

- •2.3. Объекты загрязнения биосферы и глобальные экологические проблемы

- •2.4. Загрязнение атмосферы

- •2.4.1. Смог

- •2.4.2. Кислотные осадки

- •2.4.3. Парниковый эффект

- •Последствия глобального потепления:

- •2.4.4. Нарушение озонового экрана

- •2.5. Загрязнение гидросферы

- •2.5.1. Эвтрофикация водоемов

- •2.5.2. Чистая путевая вода: проблема и решения

- •2.6. Загрязнение почв

- •2.6.1. Негативные последствия применения удобрений и пестицидов в сельском и лесном хозяйстве

- •2.6.2. Разрушение почв вследствие нерационального освоения целины

- •2.7. Накопление загрязняющих веществ в пищевых цепях

- •2.8. Радиэкология

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 2

- •Раздел 3: взаимодействие организма и среды

- •3.1. Взаимодействие организма и среды. Понятие среды обитания, ее виды

- •3.2. Экологические факторы, их классификация

- •3.3. Основные законы экологии: закономерности действия факторов на организм

- •3.4. Основные пути и формы адаптаций живых организмов к условиям среды. Фотопериодизм

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 3

- •Раздел 4: популяционнная экология

- •4.1. Популяционная структура вида

- •4.2. Количественные и качественные показатели популяций

- •4.3. Биологическая организация популяции

- •4.4. Пространственная структура популяции

- •4.5. Этологическая структура популяций

- •4.6. Динамика популяций

- •4.7. Гомеостаз популяций

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 4

- •Раздел 5: биоценозы и экосистемы

- •5.1. Понятие биоценоза, его особенности как надорганизменной системы

- •5.2. Видовая и пространственная структуры биоценоза

- •5.3. Отношения организмов в биогеоценозах

- •5.4. Трофические группы организмов и пищевые цепи

- •1 Порядка) 2 порядка) 3 порядка)

- •1 Порядка) 2 порядка) 3 порядка)

- •4 Порядка) 5 порядка)

- •5.5. Продуктивность экосистем

- •5.6. Экологическая ниша, правила ее заполнения

- •5.7. Динамика экосистем

- •5.8. Классификация экосистем

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 5

- •Раздел 6: учение о биосфере

- •6.1. Понятие биосферы, ее структура

- •6.2. Понятие «живое вещество»

- •6.3. Круговорот веществ в биосфере

- •6.4. Биологические круговороты веществ в биосфере

- •6.5. Этапы развития биосферы

- •6.6. Понятие ноосфера

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 6

- •Раздел 7: экология человека

- •7.1. Биосоциальная природа человека

- •7.2. Экология пищи

- •7.3. Экология жилища

- •7.4. Природные ресурсы как лимитирующий фактор развития человечества

- •7.5. Лесные ресурсы

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 7

- •Раздел 8: рациональное природопользование и охрана окружающей среды

- •8.1. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир

- •8.2. Законы п. Дансеро

- •8.3. Охрана растительного и животного мира. Сокращение биоразнообразия.

- •Почему именно биоразнообразие и зачем оно нужно?

- •8.4. Особо охраняемые природные территории

- •8.5. Мониторинг окружающей среды

- •8.6. Экозащитная техника и технологии

- •Библиографический список к разделу

- •Контрольные вопросы к разделу 8

- •Приложение а. Перечень ключевых слов

Библиографический список к разделу

Гальперин, М.В. Общая экология : [учеб. для сред. проф. образования] / М.В. Гальперин. - М. : Форум : Инфра-М, 2006. – 336 с.

Коробкин, В.И. Экология [Текст] / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 575 с.

Миркин, Б.М. Основы общей экологии [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по естественнонауч. специальностям / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова ; [под ред. Г.С. Розенберга]. - М. : Унив. кн., 2005. – 239 с.

Степановских, А.С. Общая экология : [учеб. для вузов по экол. специальностям] / А.С. Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ЮНИТИ, 2005. – 687 с.

Фуряев, В.В. Общая экология и биология : учеб. пособие для студентов специальности 320800 очн. формы обучения / В.В. Фуряев, А.В. Фуряева ; Федер. агентство по образованию, Сиб. гос. технол. ун-т , Ин-т леса им. В. Н. Сукачева. - Красноярск : СибГТУ, 2006. – 100 с.

Голубев, А.В. Общая экология и охрана окружающей среды : [учеб. пособие для всех специальностей] / А.В. Голубев, Н.Г. Николаевская, Т.В. Шарапа ; [под ред. авт.] ; Гос. образоват. учреждение высшего проф. образования "Моск. гос. ун-т леса". – М. : МГУЛ, 2005. - 162 с.

Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 379 с. : схем. - Библиогр.: с. 366-368. - 103.72 р.

Контрольные вопросы к разделу 3

Понятие среды обитания, ее виды.

Что такое экологические факторы, как их классифицируют?

Понятие о лимитирующем факторе, примеры.

Закон оптимума-пессимума (рисунок). Примеры.

Закон взаимодействия экологических факторов. Примеры.

Закон толерантности (Шелфорда). Примеры.

Экологические правила: Д. Аллена, К. Бергмана, К. Глогера.

Адаптации живых организмов, их пути и формы. Примеры.

Фотопериодизм, биологические ритмы: понятие, примеры.

Раздел 4: популяционнная экология

4.1. Популяционная структура вида

Популяция (от лат. Populus – народ, население) – совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию.

Термин «популяция» был введен Вильгельмом Иогансеном в 1903 (для обозначения неоднородной в генетическом отношении группы особей одного вида).

Вид – совокупность особей, сходных по строению, имеющих общее происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

Существование внутри вида разнообразных популяций обеспечивает устойчивость вида.

Изучение популяции велось главным образом на животных, в последнее время интенсивно исследуются и популяции растений, по отношению к которым часто используется термин «ценопопуляция» (от греч. koinos - общий).

Популяция представлена той или иной совокупностью организмов одного вида.

Ареал – определенная территория, которую занимает вид.

Экологи руководствуются различными принципами для выделения и классификации популяций как территориальных группировок в пределах вида. Широкое распространение получила концепция иерархии популяций в зависимости от размеров занимаемой ими территории. Известный отечественный эколог профессор МГУ Николай Павлович Наумов в 1955 году выделил три типа популяций: географическую, экологическую и элементарную. При этом географические популяции - более широкое понятие, которое делится на экологические, а они в свою очередь на элементарные популяции. Естественно, не у всех видов чётко выражены эти типы популяций.

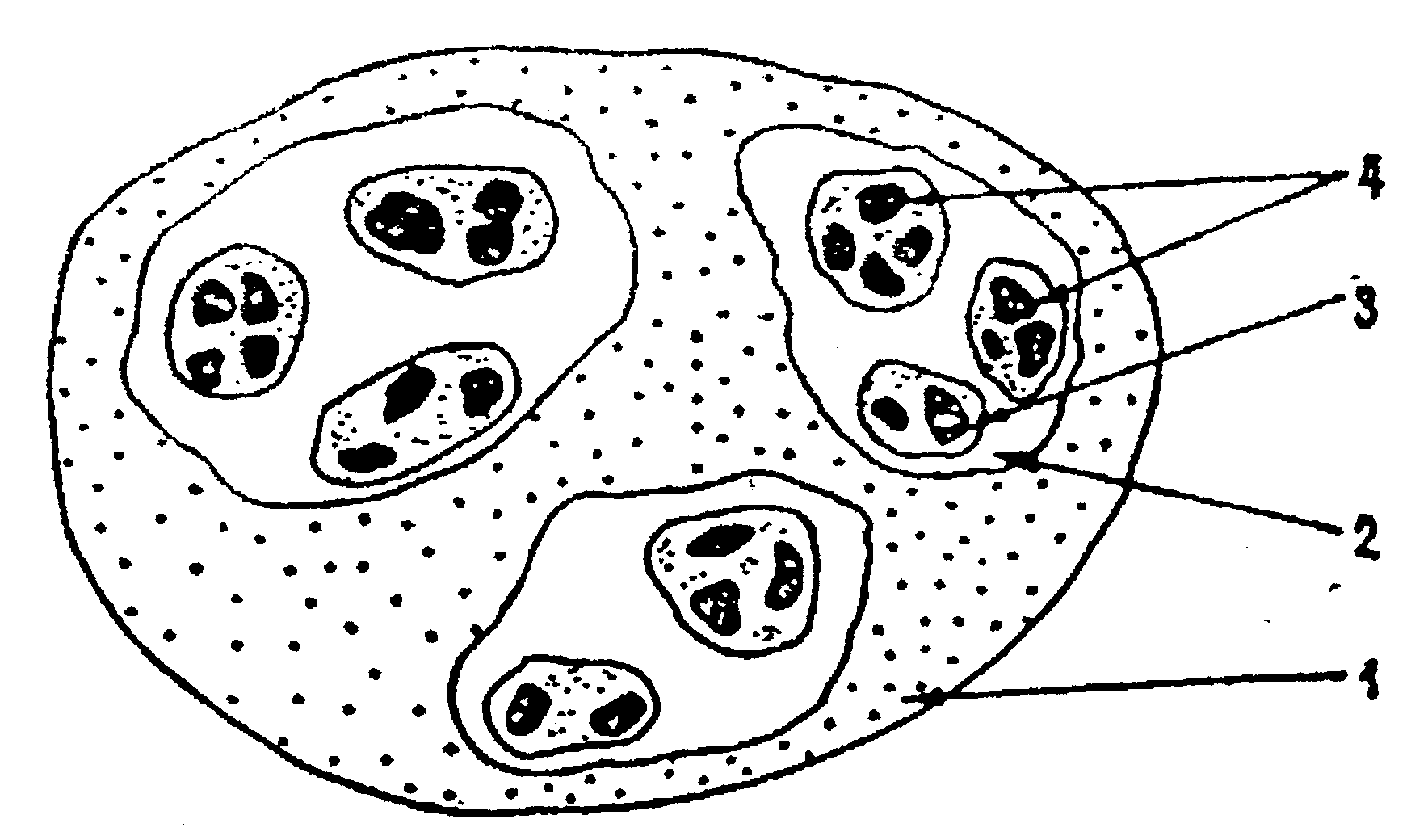

Рисунок - Пространственные подразделения популяций (Для белки)

1 – ареал вида; 2 – географическая популяция (Закарпатье, Сибирь, Д.Восток) 3 – экологическая популяция; 4 – элементарная популяция

Географические популяции охватывает группу особей, населяющих территорию с географически однородными условиями существования. Слагаются из экологических. Они довольно основательно разграничены и относительно изолированы. Различаются плодовитостью, размерами особей, рядом поведенческих и физиологических особенностей. это крупная территориальная группировка особей общего населения вида. Она адаптирована к особенностям климата, рельефа и составу живого населения разных биогеоценозов на большом географическом пространстве ареала вида. Географические популяции обычно разделены преградами (реки, озера, горы и т.д.). Однако полной изолированности не происходит. Такие популяции обычно делятся на группы (в зависимости от биогеоценозов, микроклимата и т.д.).

Экологическая популяция – вид находится в сходных условиях и имеет общие черты. Иначе говоря, это совокупность элементарных популяций. В основном это внутривидовые группировки, приуроченные к конкретным биоценозам. Например, белки заселяют различные типы леса, и могут быть четко выделены «сосновые», «еловые», «пихтовые», «елово-пихтовые» и др. их экологические популяции в соответствии с типами леса. Экологические популяции слабо изолированы друг от друга и обмен генетической информацией между ними происходит часто, но реже чем между локальными популяциями.

Экологическая популяция - это группа особей, обладающая свойством целостности, с особым местообитанием, характеризуется единством экологических реакций на внешние воздействия. У обитателей одного природного сообщества развивается особый, уникальный, но единообразный тип реакций, образа жизни биологических ритмов. Популяции такого типа отграничены, но не изолированы друг от друга. А, следовательно, довольно часто происходит обмен генетической информацией.

Элементарная (или локальная) популяция – это совокупность особей вида, занимающих какой-то небольшой участок однородной площади. Количество элементарных популяций зависит от разнородности среды. Часто границы между локальными популяциями стираются.

Элементарная популяция (микропопуляция) - это небольшая группировка особей одного вида в биогеоценозе. В состав входят близкие в генетическом плане особи. Различие между микропопуляциями определяются средой обитания. Однако различия довольно быстро стираются из-за перемещения особей.

Таким образом, в пределах вида популяции могут быть представлены группами разного объема. Границы между популяциями могут быть четкими или достаточно условными. Связи между популяциями поддерживают вид как единое целое. Слишком длительная и полная изоляция популяций приводит обычно к образованию новых подвидов с различными особенностями в физиологии, морфологии и поведении отдельных особей (вид благородный олень включает три подвида: благородный олень, марал, изюбр) и даже новых видов. Следовательно, популяцию можно рассматривать как элементарную единицу микроэволюции, а элементарный эволюционный акт заключается в адаптивном преобразовании популяции.