- •Курс лекций

- •Содержание

- •Введение

- •1 Механическое движение и его виды

- •1 Механическое движение и его виды

- •2 Кинематика поступательного движения

- •3 Кинематика вращательного движения

- •4 Связь между угловыми и линейными величинами

- •Контрольные вопросы

- •1 Динамические характеристики поступательного движения

- •2 Законы Ньютона

- •3 Динамические характеристики вращательного движения

- •Моменты инерции некоторых тел

- •4 Основной закон динамики вращательного движения

- •5 Аналогия формул поступательного и вращательного движений

- •Основные характеристики и формулы кинематики

- •Контрольные вопросы

- •1 Понятие симметрии. Теорема Нетер

- •2 Закон сохранения импульса

- •3 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса

- •4 Работа, мощность, энергия

- •5 Закон сохранения энергии

- •Контрольные вопросы

- •1 Принципы относительности Галилея и Эйнштейна

- •2 Понятие о специальной теории относительности

- •3 Основной закон релятивисткой динамики материальной точки

- •4 Закон взаимосвязи массы и энергии

- •Контрольные вопросы

- •Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов

- •1 Основные положения молекулярно – кинетической теории

- •2 Опытные законы идеального газа. Уравнение состояния

- •3 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •4 Распределение Максвелла

- •5 Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •Контрольные вопросы

- •Основы равновесной термодинамики

- •1 Внутренняя энергия тела и идеального газа

- •2 Работа газа при изменении его объема

- •3 Первое начало термодинамики

- •4 Второе начало термодинамики

- •5 Тепловые двигатели и их кпд

- •Контрольные вопросы

- •Элементы неравновесной термодинамики

- •1 Энтропия как мера беспорядка в системе. Статистический смысл второго начала термодинамики

- •2 Третье начало термодинамики

- •3 Изменение энтропии в открытых системах

- •4 Понятие о самоорганизации

- •5 Примеры самоорганизации в природе

- •Контрольные вопросы

- •Сформулируйте расширенный вариант второго закона термодинамики для открытых систем.

- •Электростатическое поле

- •2 Электростатическое поле и его характеристики

- •3 Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме

- •4 Циркуляция вектора напряженности электростатического поля

- •6 Энергия электростатического поля

- •Контрольные вопросы

- •1 Магнитное поле

- •2 Силы Ампера и Лоренца

- •3 Закон Био – Савара – Лапласа. Простейшие случаи расчета магнитных полей

- •4 Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •Контрольные вопросы

- •1 Явление электромагнитной индукции

- •Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •3 Магнитное поле в веществе

- •4 Теорема о циркуляции для магнитного поля

- •5 Энергия магнитного поля

- •Контрольные вопросы

- •2 Ток смещения

- •3 Уравнение Максвелла для электромагнитного поля

- •Контрольные вопросы

- •1 Свободные гармонические колебания

- •1 Свободные гармонические колебания

- •2 Затухающие и вынужденные колебания

- •3 Волны

- •4 Электромагнитные волны

- •Контрольные вопросы

- •Волновые свойства электромагнитного излучения

- •1 Развитие представлений и природе света

- •2 Интерференция света и методы ее наблюдения

- •1 Метод Юнга

- •2 Зеркало Ллойда

- •3 Интерференция в тонких пленках

- •3 Дифракция электромагнитных волн

- •4 Поляризация света

- •Контрольные вопросы

- •Квантовые свойства электромагнитного излучения

- •1 Тепловое излучение. Гипотеза Планка

- •2 Фотоэффект и его применение

- •3 Давление света. Фотоны

- •4 Эффект Комптона

- •5 Единство волновых и корпускулярных свойств электромагнитного излучения

- •Контрольные вопросы

- •1 Гипотеза де Бройля. Корпускулярно волновой дуализм как универсальное свойство материи

- •2 Соотношение неопределенностей

- •3 Волновая функция и ее статистический смысл

- •4 Уравнение Шредингера и его решения для ряда простейших случаев

- •1 Движение свободной частицы

- •2 Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими стенками

- •Контрольные вопросы

- •1 Развитие представлений о строении атома

- •2 Атом водорода в квантовой механике

- •3 Многоэлектронные атомы

- •4 Атомное ядро

- •5 Радиоактивность. Радиоактивные излучения

- •Контрольные вопросы

- •Современная физическая картина мира

- •1 Агрегатные состояния вещества

- •2 Кристаллы и их симметрия. Дефекты в кристаллах

- •3 Понятие о зонной теории твердых тел

- •4 Проводимость твердых тел. Проводники, полупроводники и диэлектрики

- •Контрольные вопросы

- •2 Частицы и античастицы

- •3 Элементарные частицы и их классификация. Понятие о кварках

- •1 Основные типы физических взаимодействий в природе

- •2 Частицы и античастицы

- •3 Элементарные частицы и их классификация. Понятие о кварках

- •4 Современная физическая картина мира

- •Контрольные вопросы

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Перечень ключевых слов

4 Поляризация света

Следствием теории Максвелла является поперечность световых волн (лекция 12): вектора напряженностей электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны и колеблются перпендикулярно вектору скорости волны (перпендикулярно лучу). Поэтому для описания закономерностей поляризации света достаточно знать поведение лишь одного из векторов. Обычно рассуждения ведутся относительно вектора напряженности электрического поля, который называется световым вектором. Это название обусловлено тем, что при действии света на вещество основное значение имеет электрическая составляющая поля волны.

Свет представляет собой суммарное электромагнитное излучение множества атомов источника. Атомы излучают световые волны независимо друг от друга, поэтому световая волна, излучаемая телом в целом, характеризуется всевозможными равновероятными колебаниями светового вектора. Свет, в котором все направления колебаний представлены с равной вероятностью, называется естественным. Свет, в котором колебания вектора каким – либо образом упорядочены, называется поляризованным.

Свет, в котором вектор напряженности электрического поля колеблется в одной плоскости, называется плоскополяризованным.

Поляризацией света называется явление упорядочения колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей в электромагнитной волне. Поляризованный свет получают из естественного света с помощью специальных приборов, называемых поляризаторами.

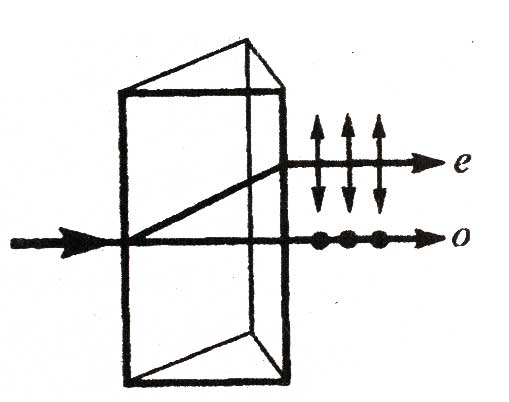

В основе работы поляризаторов (поляризационных призм и поляроидов) лежит явление двойного лучепреломления. При прохождении света через анизотропные кристаллы (кристаллы кальцита CaCO3, исландского или полевого) шпата свет раздваивается и выходящие лучи оказываются поляризованными в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Даже если первичный луч падает на кристалл нормально, преломленный луч разделяется на два (обыкновенный о и необыкновенный e, рисунок 23).

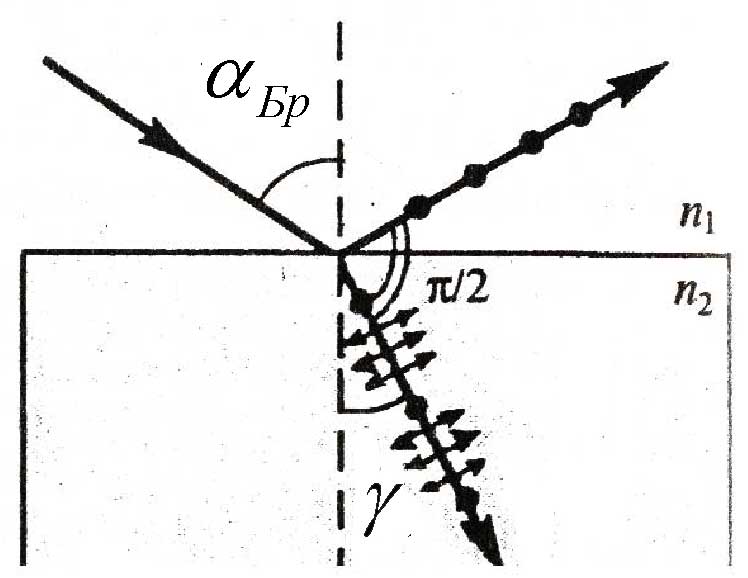

Поляризованный

свет можно также получить при отражении

и преломлении света от границы двух

диэлектриков. Если естественный свет

падает на отражающую поверхность

диэлектрика под углом

![]() ,

то отраженная и преломленная волны

оказываются частично поляризованными.

Если при это угол падения волны

удовлетворяет условию

,

то отраженная и преломленная волны

оказываются частично поляризованными.

Если при это угол падения волны

удовлетворяет условию

![]() ,

то отраженная волна оказывается

поляризованной полностью, степень

поляризации преломленной волны при

этом максимальна. Отраженный луч

полностью поляризован в плоскости

перпендикулярной углу падения, а

преломленный поляризован в перпендикулярной

плоскости частично.

,

то отраженная волна оказывается

поляризованной полностью, степень

поляризации преломленной волны при

этом максимальна. Отраженный луч

полностью поляризован в плоскости

перпендикулярной углу падения, а

преломленный поляризован в перпендикулярной

плоскости частично.

Рисунок 23 - двойное лучепреломление |

Рисунок 24 - Поляризация при отражении и преломлении

|

Выражение tg αБр = n называется законом Брюстера, а αБр – углом Брюстера.

Недостатком поляризации при отражении является то, что только 3-5% энергии падающего луча отражается от диэлектрика. Большая доля энергия обычно сосредоточена в преломленном луче.

Вне зависимости от принципа действия, устройство, с помощью которого получают поляризованный свет, называется поляризатором. Устройство, с помощью которого анализируют степень поляризации света, называется анализатором. Можно показать, что поляризатор пропускает половину падающего на него естественного света. При прохождении плоско поляризованного света через анализатор в общем случае наблюдается уменьшение его интенсивности, которое описывается законом Малюса: интенсивность плоско поляризованного света I вышедшего из анализатора пропорциональна интенсивности падающего на него плоско поляризованного света I0 и квадрату косинуса угла φ между главными плоскостями поляризатора и анализатора.

![]() . (13.5)

. (13.5)