- •6.1. Характеристики механических свойств грунтов.

- •6. 2. Основные схемы лабораторных испытаний.

- •6.3. Режимы испытания образцов.

- •6.4. Деформируемость грунтов

- •6.4.1. Физические представления.

- •6.4.2. Одноосные испытания.

- •6.4.3. Компрессионные испытания.

- •6.4.4. Компрессионная кривая.

- •6.4.5. Структурная прочность грунта.

- •6.4.6. Коэффициент сжимаемости.

- •6.4.7. Общий случай компрессионной зависимости.

- •6.4.8. Модуль деформации.

- •6.4.9. Модуль объемной деформации и модуль сдвига.

- •6.4.10. Принцип гидроемкости грунта.

6.4.8. Модуль деформации.

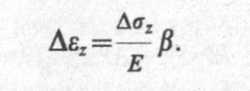

Напомним, что все выкладки, приведенные в предыдущем пункте, относятся к некоторому интервалу изменения напряжений от σ' до σ", где грунт может рассматриваться как линейно деформируемая среда. Тогда уравнение (6.13) правильнее было бы записать в приращениях, т. е.

(6.14)

(6.14)

Если теперь вернуться к анализу компрессионной кривой и иметь в виду, что ∆εz = ∆ε, a ∆σz = ∆σ, то, приравнивая выражения (6.8) и (6.14), получим

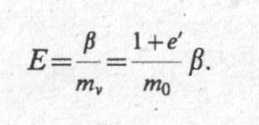

(6.15)

(6.15)

Таким образом, модуль деформации грунта, определяемый по результатам компрессионных испытаний в некотором интервале изменения напряжений, непосредственно связан с изменением его коэффициента пористости. Коэффициент сжимаемости m0 или относительный коэффициент сжимаемости mv могут быть определены в соответствии с построениями на рис. 6.6. Для определения коэффициента β необходимо знать величины v или ξ, в этом же интервале изменения напряжений. При отсутствии этих данных коэффициент β допускается принимать равным: для пылеватых и мелких песков — 0,8; супесей — 0,7; суглинков — 0,5; глин — 0,4.

Модуль деформации грунта является важным показателем его деформационных свойств, характеризующим уплотняемость грунта при нагружении. Он используется при расчете осадок сооружений на грунтовых основаниях. При необходимости определения восстановления деформаций в результате разгрузки грунта используется модуль упругости, определяемый по значениям коэффициента разуплотнения или относительного коэффициента разуплотнения грунта.

6.4.9. Модуль объемной деформации и модуль сдвига.

Изложенное выше показывает, что для описания процесса деформирования грунта с использованием модели линейно деформируемой среды достаточно знать две деформационные характеристики: модуль деформации Е и коэффициент Пуассона v, которые могут быть вычислены по результатам экспериментальных исследований. Эти характеристики обычно применяются при решении одномерной задачи компрессионного уплотнения. В общем случае при решении плоской и пространственной задач бывает удобно любую деформацию грунта представить в виде суммы объемных деформаций и деформаций сдвига. При этом используются другие деформационные характеристики грунта: модуль объемной деформации К и модуль сдвига G, которые могут быть определены следующим образом.

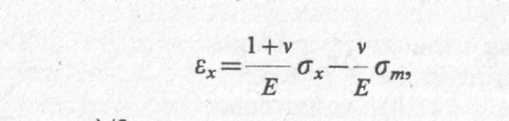

Преобразуем правую часть первого уравнения системы (6.9), добавляя к ней со знаками плюс и минус член vσx/E, тогда получим

где σт = (σх + σу + σz)/3.

Теперь, вновь добавляя к этому выражению с разными знаками член (1 + v)σm/E, получим

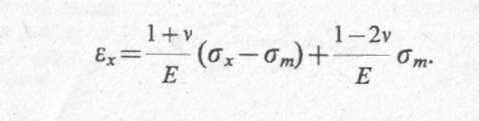

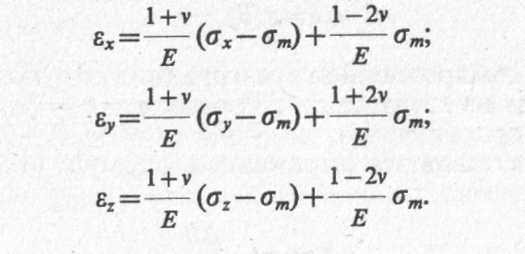

Поступая аналогично с остальными уравнениями этой системы, обобщенный закон Гука можно представить в виде

(6.16)

(6.16)

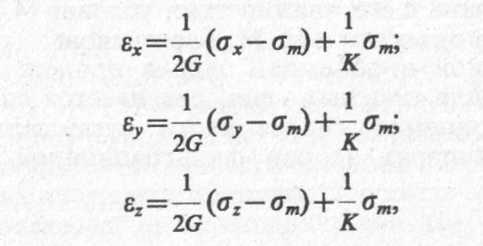

Здесь первые члены правой части уравнений характеризуют деформации сдвига (формоизменения грунта), а вторые — объемные деформации. Действительно, если определить из этих выражений значение объемных деформаций εν=εх+εу+εz то сумма первых членов правых частей будет равна нулю, т. е. при действии только нормальных напряжений деформации формоизменения отсутствуют. Тогда уравнения (6.16) можно записать в виде

(6.17)

(6.17)

где

![]() (6.18)

(6.18)

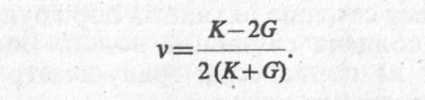

Отсюда легко выразить коэффициент Пуассона через модуль объемной деформации и модуль сдвига:

(6.19)

(6.19)

Таким образом, зная из опыта любую пару деформационных характеристик грунта Е и v или К или G, можно по приведенным выше формулам определить остальные характеристики. Зная модуль сдвига G, можно определить горизонтальные перемещения (сдвиги) сооружений на грунтовых основаниях под действием горизонтальных сил.