- •6.1. Характеристики механических свойств грунтов.

- •6. 2. Основные схемы лабораторных испытаний.

- •6.3. Режимы испытания образцов.

- •6.4. Деформируемость грунтов

- •6.4.1. Физические представления.

- •6.4.2. Одноосные испытания.

- •6.4.3. Компрессионные испытания.

- •6.4.4. Компрессионная кривая.

- •6.4.5. Структурная прочность грунта.

- •6.4.6. Коэффициент сжимаемости.

- •6.4.7. Общий случай компрессионной зависимости.

- •6.4.8. Модуль деформации.

- •6.4.9. Модуль объемной деформации и модуль сдвига.

- •6.4.10. Принцип гидроемкости грунта.

6.4.4. Компрессионная кривая.

Поскольку уплотнение и разуплотнение грунта непосредственно связаны с изменением его пористости в проектно-изыскательской практике результаты компрессионных испытаний традиционно представляют в виде компрессионной кривой — зависимости коэффициента пористости грунта от сжимающего напряжения (верхняя часть рис. 6.4).

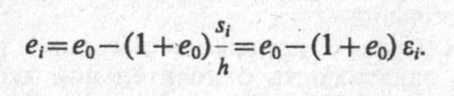

Если исходить из того, что твердые частицы грунта и поровая вода практически несжимаемы и жесткое металлическое кольцо полностью препятствует боковым деформациям, то сжатие образца в одометре компрессионного прибора происходит только за счет уменьшения объема пор. Следовательно, объем твердых частиц в образце грунта V1 в процессе его уплотнения остается постоянным, а объем пор V2+V3 уменьшается. Тогда в соответствии с определением уменьшение коэффициента пористости при изменении объема образца грунта в связи с его уплотнением будет иметь вид

(6.1)

(6.1)

где е0 — начальное значение коэффициента пористости образца; еi – коэффициент пористости образца при действии сжимающего напряжения σi.

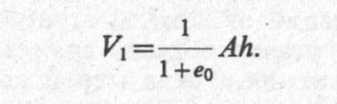

С другой стороны, поскольку образец деформируется без возможности бокового расширения, общее уменьшение объема пор (пористости) ∆(V2 + V3) будет численно равно произведению осадки образца Si на его площадь А, т. е. ∆ni = Si А. Объем твердых частиц в образце определится как

Тогда выражение (6.1) можно представить в виде

(6.2)

(6.2)

Формулой (6.2) пользуются для вычисления коэффициентов пористости грунта при каждой данной ступени нагрузки и построения по результатам опытов компрессионной кривой. Естественно, что эти же рассуждения соответствуют и случаю разгрузки образца, тогда в формулах (6.1) и (6.2) знак минус надо заменить на плюс.

6.4.5. Структурная прочность грунта.

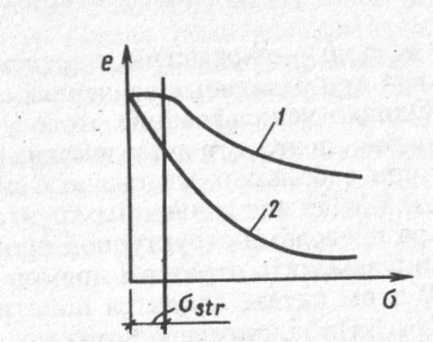

Приведенная на рис. 6.4 компрессионная кривая соответствует результатам испытаний образцов песчаных грунтов или глинистых грунтов нарушенной структуры. Во многих случаях глинистые грунты ненарушенной структуры обладают структурной прочностью, обусловленной связями между частицами и придающей скелету грунта способность выдерживать некоторую нагрузку до начала разрушения его каркаса. Выше отмечалось, что при нагрузках, не превышающих структурной прочности грунта, в нем развиваются только упругие деформации.

Это наглядно проявляется при компрессионных испытаниях. Постепенное нагружение образца грунта, обладающего структурной прочностью, при малых ступенях нагрузки вызовет лишь малые по величине упругие деформации. Коэффициент пористости грунта при этом практически не меняется (начальный участок кривой 1 на рис. 6.5). По достижении нагрузкой структурной прочности начинается разрушение скелета, сопровождающееся перекомпоновкой частиц, уплотнением грунта и приводящее к уменьшению коэффициента пористости. Таким образом, структурная прочность грунта σstr может быть определена опытным путем по характерному изменению компрессионной кривой.

Структурная прочность различных типов грунтов может изменяться в широких пределах: от 0,01...0,05 МПа для слабых водонасыщенных глинистых грунтов до 0,15...0,20 МПа для маловлажных лёссовых грунтов. Понятие структурной прочности грунта иногда используют для ограничения мощности сжимаемой толщи под подошвой фундамента, полагая, что при напряжениях в основании, не превышающих этой величины, уплотнение грунта не происходит.

Рис. 6.5. Компрессионные кривые грунта ненарушенной (1) и нарушенной (2) структуры

При нарушении природной структуры грунта происходит разрушение связей между частицами скелета. Если даже начальная плотность грунта нарушенной структуры будет такая же, как и грунта естественной структуры, то его уплотнение все равно начнется при самых малых нагрузках и сжимаемость будет значительно больше (кривая 2 на рис. 6.5). Поэтому, в частности, и осадки сооружений на насыпных грунтах обычно превышают осадки сооружений на естественных основаниях.