- •Илья Хрисанфович Абрикосов Игорь Соломонович Гутман

- •193144, Г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

- •Введение

- •Раздел 1 общая геология

- •Глава I земля и вселенная § 1. Солнечная система

- •§ 2. Галактика

- •§ 3. Строение Вселенной

- •§ 4. Методы изучения Вселенной

- •§ 5. Гипотеза образования планет Солнечной системы

- •Глава II общая характеристика земли § 1. Форма и размеры Земли

- •§ 2. Понятие о массе и плотности Земли

- •§ 3. Магнетизм Земли

- •§ 4. Теплота Земли

- •Глава III строение земли

- •§ 1. Внешние оболочки Земли

- •§ 2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •Глава IV

- •§ 2. Экзогенные процессы

- •§ 3. Диагенез осадков

- •§ 4. Эндогенные геологические процессы

- •Глава V минералы земной коры

- •§ 1, Понятие о минералах

- •§ 2. Физические свойства минералов

- •§ 3. Классификация минералов по химическому составу

- •§ 4. Породообразующие минералы

- •Глава VI горные породы § 1. Понятие о горных породах

- •§ 2. Магматические породы

- •§ 3. Осадочные породы

- •§ 4. Метаморфические породы

- •Глава VII

- •§ 2. Методы исторической геологии

- •§ 3. Зарождение жизни на Земле

- •§ 4. Относительная геохронология

- •Геохронологическая шкала

- •§ 5. Методы определения- абсолютного возраста Земли

- •§ 6, Развитие органического мира

- •§ 7. Тектонические движения в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое

- •Раздел II основы геологии нефти и газа

- •Глава I

- •§ 2. Природный углеводородный газ '

- •4 Абрикосов и. X. И др. 97

- •Пример расчета псевдокритических давлений и температур

- •§ 3. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Классификация вод, по Сулину

- •§ 4. Происхождение нефти и газа

- •Глава II

- •§ 1. Понятие о породах-коллекторах

- •§ 2. Пористость пород

- •§ 3. Проницаемость пород

- •§ 4. Зависимость пористости и проницаемости от давления и температуры

- •§ 5. Нефтегазонасыщенность пород-коллекторов

- •§ 6. Понятие о покрышках

- •§ 7. Понятие о природных резервуарах и ловушках

- •§ 8. Понятие о залежах и месторождениях нефти и газа

- •§ 9. Типы залежей нефти и газа

- •§ 10. Миграция, аккумуляция нефти и газа и разрушение их залежей

- •Глава III нефтегазоносные провинции

- •§ 1. Понятие о нефтегазоносных провинциях, областях, районах

- •§ 2. Основные нефтегазоносные провинции ссср

- •5 Абрикосов и. X. И др.

- •Ставропольская газоносная область

- •Среднеобская нефтегазоносная область

- •§ 3. Основные

- •6 Абрикосов и. X. И др. 161

- •Раздел III

- •Глава I методы поисково-разведочных работ

- •§ 1. Методы геологических исследований

- •§ 2. Методы геофизических исследований

- •Гравиметрическая разведка

- •§ 3. Радиометрические исследования

- •§ 4. Геохимические методы

- •§ 5. Глубокое бурение

- •Глава II этапы и стадии поисково-разведочных работ

- •§ 1. Региональные работы

- •§ 2. Стадия подготовки площадей (структур) к глубокому поисковому бурению

- •§ 3. Поисковое бурение

- •§ 4. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •§ 5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •§ 6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •§ 7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •§ 8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Раздел IV нефтегазопромысловая геология

- •Глава I

- •§ 2. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •7 Абрикосов и. X. И др. 193

- •§ 3. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •§ 4. Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин

- •§ 5. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •§ 6. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •Глава II

- •§ 1. Корреляция разрезов скважин

- •§ 2. Составление корреляционных схем

- •§ 3. Учет искривления скважин

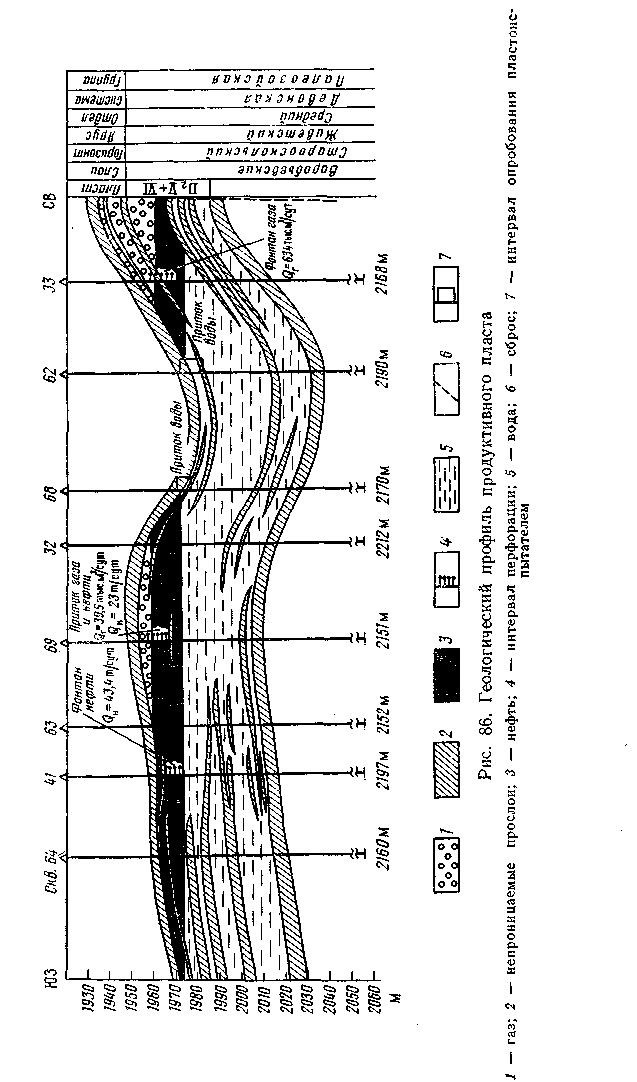

- •§ 4. Построение геологических профилей

- •§ 5. Составление типового и сводного разрезов

- •§ 6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •§ 7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •§ 8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •§ 9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •§ 10. Определение границ распространения залежей нефти и газа и построение карт эффективной мощности нефтегазонасыщенной части пласта

- •§11. Количественная оценка геологической неоднородности пластов с применением математических методов на эвм

- •Глава III режимы залежей нефти и газа

- •§ 1. Основные источники энергии в пластах

- •§ 2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •§ 3. Режимы нефтяных залежей

- •§ 4. Режимы газовых залежей

- •Глава IV

- •§ 1. Классификация запасов месторождений нефти и горючего газа

- •§ 2. Методы подсчета запасов нефти

- •9 Абрикосов и. X. И др. 241

- •§ 3. Методы подсчета запасов газа

- •§ 4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •§ 5. Применение эвм для подсчета запасов нефти и газа

- •Глава V

- •§ 1. Рациональные системы разработки

- •§ 2. Геологические факторы, определяющие выбор рациональной системы разработки

- •§ 3. Основные геолого-технологические факторы, влияющие на величину коэффициента извлечения нефти из недр

- •§ 4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •§ 5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •§ 6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •§ 7. Шахтный способ разработки

- •§ 8. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •§ 9. Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •§ 10. Особенности проектирования систем разработки нефтяных, и газовых залежей и требования к изученности £__, их геологической основы

- •Глава VI

- •§ 1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •§ 2. Методы геолого-промыслового контроля за разработкой нефтяных и газовых залежей

- •§ 3. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа

- •§ 4. Методы регулирования разработки залежей

- •Глава VII

- •Список литературы

§ 2. Составление корреляционных схем

204

Корреляционная схема является итоговым чертежом, обобщающим результаты корреляции разрезов скважин. Вертикальный

масштаб схемы детальной корреляции отложений продуктивной толщи (горизонта) принимается равным 1 : 200, общей корреляции — 1 : 500 и мельче. Горизонтальный масштаб при построении этих схем не учитывается.

205

Составлению схемы предшествует выбор границы на диаграммах скважин, которая будет принята в качестве линии сопоставления. Обычно в качестве такой границы принимается подошва наиболее надежного репера на диаграммах одного или нескольких методов. Положение этого репера на корреляционной схеме

должно отражать характер напластования внутри всей продуктивной толщи (горизонта), а также верхней части подстилающих и нижней части перекрывающих ее отложений. Не рекомендуется в качестве линии сопоставления принимать поверхность стратиграфического несогласия.

На линию сопоставления как бы нанизываются все диаграммы исследуемых скважин на уровне подошвы выбранного репера. На диаграммах должны быть указаны масштабы измерений, глубины через 4 м (для общей корреляции — через 10 м), границы опорных реперов, стратиграфических подразделений разреза, продуктивных горизонтов, пластов и прослоев, а также разделяющих их непроницаемых слоев (рис. 83). Около каждой скважины вычерчивают литологическую колонку. После этого соединяют линиями все выделенные границы и приступают к выявлению литолого-фациальных переходов внутри одновозрастных пластов и прослоев. Выявленную ранее поверхность несогласия показывают волнистой линией. Произвольной штриховкой выделяют наиболее характерные для изучаемого разреза опорные реперы или пласты, например имеющие во всех скважинах одинаковую конфигурацию диаграмм или характеризующиеся одинаковым микропетрографическим составом и т. п. Слева около колонок условным знаком показывают интервалы отбора керна. В правой или левой части чертежа вычерчивают стратиграфическую колонку с указанием всех выделенных комплексов, пластов и т. п.

Корреляционные схемы являются очень важным базисным геологическим документом. С их помощью выясняется последовательность осадконакопления; определяются изменения мощности одноименных пластов, их литология и характер литолого-фа-циальной изменчивости; выявляются поверхности несогласия и т. п. На основе корреляционных схем составляются геологические профили, структурные карты и карты мощностей, литолого-фациальные карты, пластовые карты и другие, графические документы, с помощью которых создается четкое представление о детальном геологическом строении изучаемой залежи.

§ 3. Учет искривления скважин

Причины искривления скважин могут быть технологическими, техническими и геологическими.

Технологические причины связаны с применением направленного бурения, к техническим относят сильное давление на забой, приводящее к продольному изгибу бурильных труб, а также резкое несоответствие между диаметрами бурильных труб и долот. Геологическими причинами искривления скважин могут быть чередование пластов различной крепости и их наклон. Долото при переходе из твердых пологопадающих пород в мягкие отклоняется в направлении, перпендикулярном к напластованию. 206

При крутом падении пластов долото скользит по более твердым породам в сторону падения пласта.

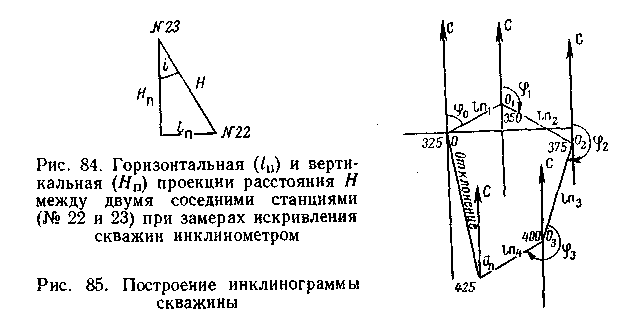

Для учета влияния искривления скважины в последней необходимо определить угол отклонения от вертикальной оси (рис. 84) и азимут искривления. Под азимутом искривления понимается угол (<pft) в горизонтальной плоскости между азимутом магнитного меридиана ОС и направлением 00t от проекции оси устья скважины до точки, лежащей на искривленной оси скважины (рис. 85). В замеры азимутов искривления вносятся поправки на магнитное склонение.

Угол отклонения и азимут искривления замеряются в скважине специальным прибором, называемым инклинометром, который спускается в скважину до забоя на трехжильном каротажном кабеле. При подъеме инклинометра на глубинах, кратных 25 м (станциях), делаются остановки для замеров.

Для вычисления абсолютной отметки, например, кровли пласта (Яабс), вскрытого искривленной скважиной, необходимо из глубины залегания кровли этого пласта (Япл) вычесть альтитуду устья (определяемую геодезической привязкой) со своим знаком (±А) и суммарную поправку на искривление скважины до этой глубины (S АЯ): Яабс = Япл - (±А) — £ ÀЯ; Ц АЯ = = 2 (Я—Яп), где Я — наклонная длина участка между смежными станциями замера; Яп — проекция этой длины на вертикальную плоскость.

Для учета искривления скважины в плане строится специальный чертеж, называемый инклинограммой (ем. рис. 85). За начало координат принимается проекция устья скважины — точка О. Из нее проводят прямую в направлении азимута искривления первого интервала, на которой в масштабе чертежа откладывают отрезок 00Ь равный горизонтальной проекции первого искривленного интервала. Затем начало координат переносят в точку Ох и далее в такой же последовательности находят горизонтальные проекции следующих искривленных элементарных интервалов. Общее отклонение (L) забоя скважины фиксируется отрезком,

207

209