- •Илья Хрисанфович Абрикосов Игорь Соломонович Гутман

- •193144, Г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

- •Введение

- •Раздел 1 общая геология

- •Глава I земля и вселенная § 1. Солнечная система

- •§ 2. Галактика

- •§ 3. Строение Вселенной

- •§ 4. Методы изучения Вселенной

- •§ 5. Гипотеза образования планет Солнечной системы

- •Глава II общая характеристика земли § 1. Форма и размеры Земли

- •§ 2. Понятие о массе и плотности Земли

- •§ 3. Магнетизм Земли

- •§ 4. Теплота Земли

- •Глава III строение земли

- •§ 1. Внешние оболочки Земли

- •§ 2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •Глава IV

- •§ 2. Экзогенные процессы

- •§ 3. Диагенез осадков

- •§ 4. Эндогенные геологические процессы

- •Глава V минералы земной коры

- •§ 1, Понятие о минералах

- •§ 2. Физические свойства минералов

- •§ 3. Классификация минералов по химическому составу

- •§ 4. Породообразующие минералы

- •Глава VI горные породы § 1. Понятие о горных породах

- •§ 2. Магматические породы

- •§ 3. Осадочные породы

- •§ 4. Метаморфические породы

- •Глава VII

- •§ 2. Методы исторической геологии

- •§ 3. Зарождение жизни на Земле

- •§ 4. Относительная геохронология

- •Геохронологическая шкала

- •§ 5. Методы определения- абсолютного возраста Земли

- •§ 6, Развитие органического мира

- •§ 7. Тектонические движения в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое

- •Раздел II основы геологии нефти и газа

- •Глава I

- •§ 2. Природный углеводородный газ '

- •4 Абрикосов и. X. И др. 97

- •Пример расчета псевдокритических давлений и температур

- •§ 3. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Классификация вод, по Сулину

- •§ 4. Происхождение нефти и газа

- •Глава II

- •§ 1. Понятие о породах-коллекторах

- •§ 2. Пористость пород

- •§ 3. Проницаемость пород

- •§ 4. Зависимость пористости и проницаемости от давления и температуры

- •§ 5. Нефтегазонасыщенность пород-коллекторов

- •§ 6. Понятие о покрышках

- •§ 7. Понятие о природных резервуарах и ловушках

- •§ 8. Понятие о залежах и месторождениях нефти и газа

- •§ 9. Типы залежей нефти и газа

- •§ 10. Миграция, аккумуляция нефти и газа и разрушение их залежей

- •Глава III нефтегазоносные провинции

- •§ 1. Понятие о нефтегазоносных провинциях, областях, районах

- •§ 2. Основные нефтегазоносные провинции ссср

- •5 Абрикосов и. X. И др.

- •Ставропольская газоносная область

- •Среднеобская нефтегазоносная область

- •§ 3. Основные

- •6 Абрикосов и. X. И др. 161

- •Раздел III

- •Глава I методы поисково-разведочных работ

- •§ 1. Методы геологических исследований

- •§ 2. Методы геофизических исследований

- •Гравиметрическая разведка

- •§ 3. Радиометрические исследования

- •§ 4. Геохимические методы

- •§ 5. Глубокое бурение

- •Глава II этапы и стадии поисково-разведочных работ

- •§ 1. Региональные работы

- •§ 2. Стадия подготовки площадей (структур) к глубокому поисковому бурению

- •§ 3. Поисковое бурение

- •§ 4. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •§ 5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •§ 6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •§ 7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •§ 8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Раздел IV нефтегазопромысловая геология

- •Глава I

- •§ 2. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •7 Абрикосов и. X. И др. 193

- •§ 3. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •§ 4. Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин

- •§ 5. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •§ 6. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •Глава II

- •§ 1. Корреляция разрезов скважин

- •§ 2. Составление корреляционных схем

- •§ 3. Учет искривления скважин

- •§ 4. Построение геологических профилей

- •§ 5. Составление типового и сводного разрезов

- •§ 6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •§ 7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •§ 8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •§ 9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •§ 10. Определение границ распространения залежей нефти и газа и построение карт эффективной мощности нефтегазонасыщенной части пласта

- •§11. Количественная оценка геологической неоднородности пластов с применением математических методов на эвм

- •Глава III режимы залежей нефти и газа

- •§ 1. Основные источники энергии в пластах

- •§ 2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •§ 3. Режимы нефтяных залежей

- •§ 4. Режимы газовых залежей

- •Глава IV

- •§ 1. Классификация запасов месторождений нефти и горючего газа

- •§ 2. Методы подсчета запасов нефти

- •9 Абрикосов и. X. И др. 241

- •§ 3. Методы подсчета запасов газа

- •§ 4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •§ 5. Применение эвм для подсчета запасов нефти и газа

- •Глава V

- •§ 1. Рациональные системы разработки

- •§ 2. Геологические факторы, определяющие выбор рациональной системы разработки

- •§ 3. Основные геолого-технологические факторы, влияющие на величину коэффициента извлечения нефти из недр

- •§ 4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •§ 5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •§ 6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •§ 7. Шахтный способ разработки

- •§ 8. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •§ 9. Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •§ 10. Особенности проектирования систем разработки нефтяных, и газовых залежей и требования к изученности £__, их геологической основы

- •Глава VI

- •§ 1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •§ 2. Методы геолого-промыслового контроля за разработкой нефтяных и газовых залежей

- •§ 3. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа

- •§ 4. Методы регулирования разработки залежей

- •Глава VII

- •Список литературы

Среднеобская нефтегазоносная область

Рассматриваемая область находится в центральной части Западно-Сибирской низменности, по обе стороны от субширотного течения Оби. Первое месторождение — Мегионское — открыто

в 1961 г.

Основные черты геологического строения. В основании осадочного чехла залегает тюменская свита

153

(нижняя — средняя юра). Она выражена переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Верхняя юра представлена васюган-ской и георгиевской свитами, состоящими из чередующихся песчаников и аргиллитов. Мегионская и вартовская свиты (валан-жин и готерив — баррем) сложены выдержанными пластами песчаников, разделенных аргиллитами. Мегионская свита более глинистая, чем вартовская. В разрезе вартовской свиты преобладают хорошо выдержанные пласты и пачки песчаников мощностью от нескольких до 40—45 м.

Среднеобская нефтегазоносная область в тектоническом отношении соответствует центральным наиболее погруженным участкам Западно-Сибирской платформы. В пределах области выделяются два крупных свода — Сургутский и Нижневартовский, разделенные неглубоким и узким Ярсомовским прогибом. Сургутский свод представляет собой удлиненную структуру, ориентированную почти в меридиональном направлении. Размеры его 325x125 км. Амплитуда свода по отношению к депрессионным участкам 350 м. Размеры Нижневартовского свода 230 X 200 км, амплитуда 300—450 м. Своды осложнены валами, состоящими из серии многочисленных локальных складок, к которым приурочены все известные нефтяные месторождения. Локальные складки, как правило, асимметричны, углы падения пород на крыльях не превышают 2°.

Нефтегазоносность установлена в тюменской, ва-сюганской, мегионской и вартовской свитах. Основные запасы нефти связаны с отложениями вартовской и верхов мегионской свит. В их разрезе выделяется более 30 проницаемых песчаных пластов, из которых 20 с доказанной промышленной нефтегазо-носностыо.

Плотность нефтей Среднеобской области 0,854—0,901 г/см3. Содержание серы 0,8—1,9 %. Наибольшее содержание серы в неф-тях месторождений Сургутского района. Все нефти малопарафи-нистые (1,9—5,3 %).

Месторождения нефти и газа связаны с пологими платформенными поднятиями, часто осложненными более мелкими брахиантиклинальными складками. Большинство залежей нефти и газа пластового сводового типа. Развиты литологи-чески экранированные залежи нефти, обусловленные фациальной изменчивостью коллекторов нижнемеловых отложений.

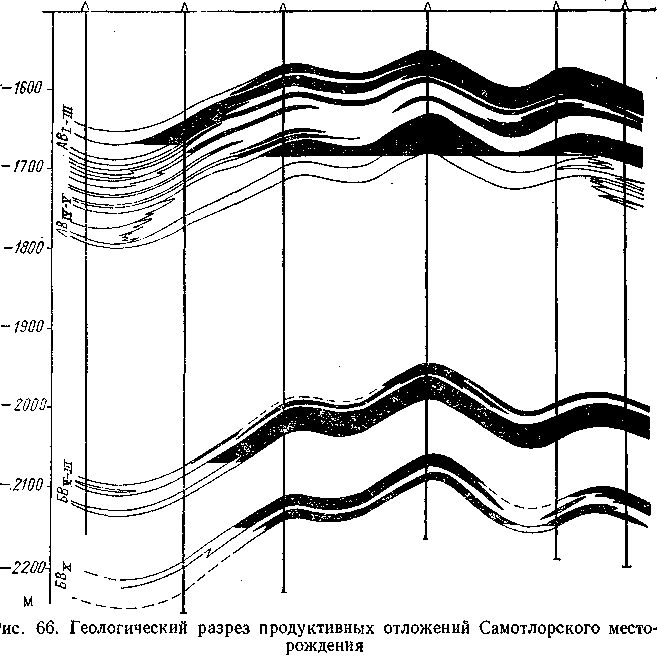

Самотлорское нефтяное месторождение (рис. 66) расположено в центральной части Нижневартовского свода и приурочено к обширному поднятию, осложненному тремя пологими брахиантиклинальными складками — Самотлорской, Белоозерной, Мартовской. Продуктивны здесь отложения готерива — баррема и валанжина на глубине 1700—2200 м. Готерив-барремская продуктивная толща, заключающая основные запасы нефти, представлена частым чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов, характеризующихся значительной литологической измен-

154

чивостью как по площади, так и по разрезу. В толще выделяется до пяти песчаных пластов (ABZ — ABV), из которых наиболее выдержаны пласты ABIt ABIV и ABV. Эти же пласты обладают наилучшими коллекторскими свойствами. Все нефтеносные пласты этой толщи гидродинамически связаны между собой и образуют залежь массивного типа. Высота залежи более 100 м. Залежь имеет газовую шапку высотой до 40 м. Дебиты нефти 250— 400 м3/сут. В разрезе валанжинских отложений также выделяется ряд песчаных пластов, из которых основными по запасам нефти являются пласты БВущ и БВХ. Небольшие залежи связаны также с пластами BBv_vi- Пласты сложены песчаниками. Залежи нефти пластовые сводовые. Дебиты нефти 250—450 м3/сут.

Ямальская, Надым-Пурская, Пур-Тазовская, Гыданская газонефтеносные области

Эти газонефтеносные области расположены в северных районах Западно-Сибирской низменности. Первое газовое месторождение — Тазовское — открыто в 1962 г. Промышленные скопления

155

167

Основные черты геологического строения. Мощность осадочного чехла более 400 м. Нижне-средне-юрские отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов мощностью 220—445 м. Отложения верхней юры мощностью до 100—150 м сложены монотонной толщей аргиллитов. Неокомские отложения так же, как и апт-альб-сено-манские (покурская свита), выражены чередованием глинистых и песчано-алевролитовых пород. Верхнюю часть покурской свиты слагают продуктивные отложения сеномана — однообразная толща серых, часто глинистых песков. Покрышкой служит вышележащая толща глинистых и опоковидных пород турон-палеогенового возраста. Мощность этих отложений до 1000 м.

В тектоническом отношении выделяются Ненецкий, Северный (Пуровский), Тазовский своды, Уренгойский мегавал, Пурпей-ский желоб и др. В пределах этих элементов развиты валы, куполовидные поднятия и другие, более мелкие структурные осложнения.

Газонефтеносность — основной продуктивный комплекс :— валанжин-сеноманский — содержит значительные запасы газа непосредственно под региональной турон-палеогеновой покрышкой. Хорошие коллекторские свойства песчаников этого комплекса (пористость 26—34 %, проницаемость нередко (З-г-б)х X 10~12 м2, в среднем (1 -ь1,5)-10~12 ма) обусловливают высокие дебиты газа — до нескольких миллионов кубометров в сутки. На Русском месторождении в этих отложениях установлена нефтяная залежь с обширной газовой шапкой. На Новопортовском месторождении нефтегазоносны отложения валанжина. Другой газонефтеносный комплекс — нижне-среднеюрский — перекрыт глинами верхнеюрского возраста. Из этих отложений на Новопортовском и Тазовском месторождениях наблюдались промышленные притоки газа, а также притоки нефти. Легкая нефть получена из отложений юры на Губкинском месторождении.

Газы сеноманских залежей почти нацело состоят из метана (98—99,6 %). На большинстве месторождений конденсат практически отсутствует. Газы валанжинской залежи Новопортовского месторождения характеризуются значительным количеством тяжелых углеводородов (до 9,5 %) и содержанием метана до 88,5 %. Нефть Губкинского месторождения легкая (0,808 г/см3) с содержанием серы 0,11 %, парафина 4,41 %.

Месторождения газа и нефти приурочены к пологим брахиантиклинальным складкам платформенного типа. Залежи газа массивного типа и на всей площади подстилаются подошвенной водой. На Новопортовском месторождении залежи газа в юре и валанжине пластовые сводовые. Газоносные сено-манские отложения залегают на сравнительно небольшой глубине (700—1300 м).

156

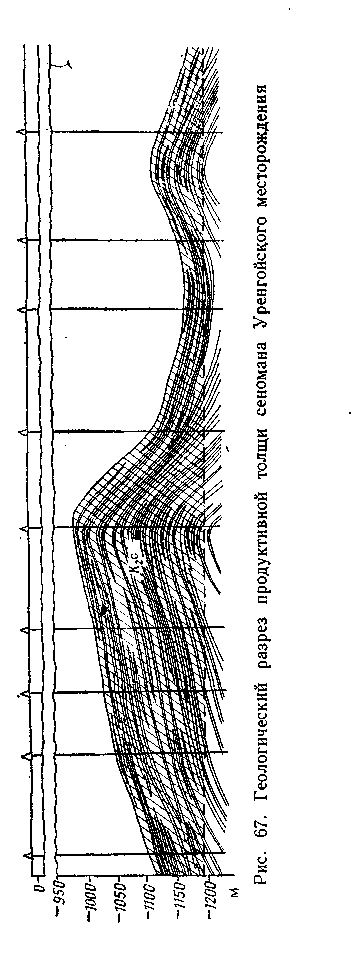

Уренгойское месторождение (рис. 67) по запасам газа является крупнейшим. Оно приурочено к по логой брахиантиклинальной склад ке меридионального простирания. Складка осложнена рядом куполов. Размеры ее по кровле сеноманских отложений 95 X 25 км, амплитуда 180 м, углы падения пород на крыльях не более Г. Газовая залежь связана с отложениями сеномана, перекрытыми мощной глинистой тол щей турона (570—630 м). Кровля продуктивных отложений сеномана вскрывается на глубине 1100—1250 м. Они сложены переслаивающимися песчаниками, алевролитами, глина ми. Глинистые прослои не выдержа ны по площади, поэтому все пласты песчано-алевролитовых коллекторов гидродинамически взаимосвязаны. Пористость их 20—35 %, проница емость (6-j-10)-10~13 м2. Суммарная мощность газонасыщенных коллек торов в сводовой части структуры 80—100 м. Газовая залежь отличает ся высокой продуктивностью. Залежь массивная, высота ее 170 м, по всей площади она подстилается подошвен ной водой. Ряд залежей газа приу рочен к мегионской свите нижнего мела. Принципиальное значение име ет открытие в нижнемеловых отло жениях залежей нефти.