- •Илья Хрисанфович Абрикосов Игорь Соломонович Гутман

- •193144, Г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

- •Введение

- •Раздел 1 общая геология

- •Глава I земля и вселенная § 1. Солнечная система

- •§ 2. Галактика

- •§ 3. Строение Вселенной

- •§ 4. Методы изучения Вселенной

- •§ 5. Гипотеза образования планет Солнечной системы

- •Глава II общая характеристика земли § 1. Форма и размеры Земли

- •§ 2. Понятие о массе и плотности Земли

- •§ 3. Магнетизм Земли

- •§ 4. Теплота Земли

- •Глава III строение земли

- •§ 1. Внешние оболочки Земли

- •§ 2. Внутренние оболочки и ядро Земли

- •Глава IV

- •§ 2. Экзогенные процессы

- •§ 3. Диагенез осадков

- •§ 4. Эндогенные геологические процессы

- •Глава V минералы земной коры

- •§ 1, Понятие о минералах

- •§ 2. Физические свойства минералов

- •§ 3. Классификация минералов по химическому составу

- •§ 4. Породообразующие минералы

- •Глава VI горные породы § 1. Понятие о горных породах

- •§ 2. Магматические породы

- •§ 3. Осадочные породы

- •§ 4. Метаморфические породы

- •Глава VII

- •§ 2. Методы исторической геологии

- •§ 3. Зарождение жизни на Земле

- •§ 4. Относительная геохронология

- •Геохронологическая шкала

- •§ 5. Методы определения- абсолютного возраста Земли

- •§ 6, Развитие органического мира

- •§ 7. Тектонические движения в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое

- •Раздел II основы геологии нефти и газа

- •Глава I

- •§ 2. Природный углеводородный газ '

- •4 Абрикосов и. X. И др. 97

- •Пример расчета псевдокритических давлений и температур

- •§ 3. Воды нефтяных и газовых месторождений

- •Классификация вод, по Сулину

- •§ 4. Происхождение нефти и газа

- •Глава II

- •§ 1. Понятие о породах-коллекторах

- •§ 2. Пористость пород

- •§ 3. Проницаемость пород

- •§ 4. Зависимость пористости и проницаемости от давления и температуры

- •§ 5. Нефтегазонасыщенность пород-коллекторов

- •§ 6. Понятие о покрышках

- •§ 7. Понятие о природных резервуарах и ловушках

- •§ 8. Понятие о залежах и месторождениях нефти и газа

- •§ 9. Типы залежей нефти и газа

- •§ 10. Миграция, аккумуляция нефти и газа и разрушение их залежей

- •Глава III нефтегазоносные провинции

- •§ 1. Понятие о нефтегазоносных провинциях, областях, районах

- •§ 2. Основные нефтегазоносные провинции ссср

- •5 Абрикосов и. X. И др.

- •Ставропольская газоносная область

- •Среднеобская нефтегазоносная область

- •§ 3. Основные

- •6 Абрикосов и. X. И др. 161

- •Раздел III

- •Глава I методы поисково-разведочных работ

- •§ 1. Методы геологических исследований

- •§ 2. Методы геофизических исследований

- •Гравиметрическая разведка

- •§ 3. Радиометрические исследования

- •§ 4. Геохимические методы

- •§ 5. Глубокое бурение

- •Глава II этапы и стадии поисково-разведочных работ

- •§ 1. Региональные работы

- •§ 2. Стадия подготовки площадей (структур) к глубокому поисковому бурению

- •§ 3. Поисковое бурение

- •§ 4. Разведочное бурение на месторождениях нефти

- •§ 5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений

- •§ 6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки

- •§ 7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа

- •§ 8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ

- •Раздел IV нефтегазопромысловая геология

- •Глава I

- •§ 2. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин

- •7 Абрикосов и. X. И др. 193

- •§ 3. Геохимические методы изучения разрезов скважин

- •§ 4. Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин

- •§ 5. Построение геолого-геофизических разрезов скважин

- •§ 6. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин

- •Глава II

- •§ 1. Корреляция разрезов скважин

- •§ 2. Составление корреляционных схем

- •§ 3. Учет искривления скважин

- •§ 4. Построение геологических профилей

- •§ 5. Составление типового и сводного разрезов

- •§ 6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах

- •§ 7. Построение карты поверхности топографического порядка

- •§ 8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта

- •§ 9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта

- •§ 10. Определение границ распространения залежей нефти и газа и построение карт эффективной мощности нефтегазонасыщенной части пласта

- •§11. Количественная оценка геологической неоднородности пластов с применением математических методов на эвм

- •Глава III режимы залежей нефти и газа

- •§ 1. Основные источники энергии в пластах

- •§ 2. Давление в нефтяных и газовых залежах

- •§ 3. Режимы нефтяных залежей

- •§ 4. Режимы газовых залежей

- •Глава IV

- •§ 1. Классификация запасов месторождений нефти и горючего газа

- •§ 2. Методы подсчета запасов нефти

- •9 Абрикосов и. X. И др. 241

- •§ 3. Методы подсчета запасов газа

- •§ 4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов

- •§ 5. Применение эвм для подсчета запасов нефти и газа

- •Глава V

- •§ 1. Рациональные системы разработки

- •§ 2. Геологические факторы, определяющие выбор рациональной системы разработки

- •§ 3. Основные геолого-технологические факторы, влияющие на величину коэффициента извлечения нефти из недр

- •§ 4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением

- •§ 5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти

- •§ 6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин

- •§ 7. Шахтный способ разработки

- •§ 8. Геологические особенности разработки газовых месторождений

- •§ 9. Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений

- •§ 10. Особенности проектирования систем разработки нефтяных, и газовых залежей и требования к изученности £__, их геологической основы

- •Глава VI

- •§ 1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей

- •§ 2. Методы геолого-промыслового контроля за разработкой нефтяных и газовых залежей

- •§ 3. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа

- •§ 4. Методы регулирования разработки залежей

- •Глава VII

- •Список литературы

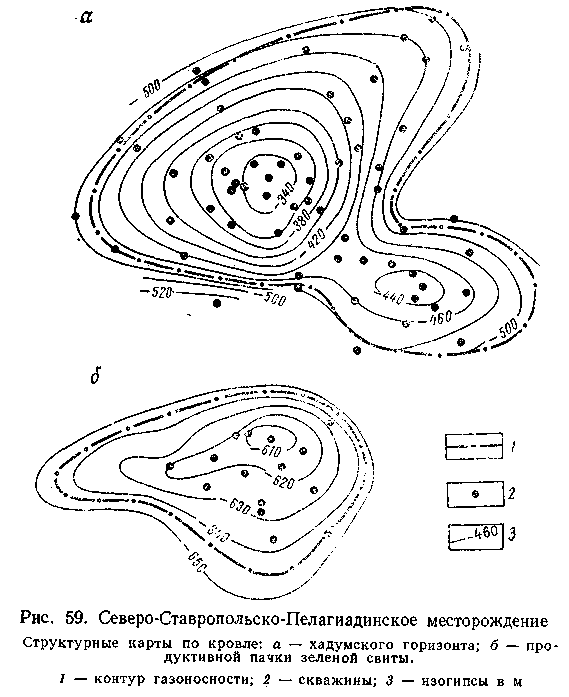

Ставропольская газоносная область

Эта область расположена в Центральном Предкавказье в пределах западной части Ставропольского края. Газ начали добывать с 1956 г., когда в разработку было введено Северо-Ставропольско-Пелагиадинское газовое месторождение.

Основные черты геологического строения. Территория Ставропольской газоносной области находится в пределах эпигерцинской платформы. В строении осадочного чехла участвуют породы мезозоя-кайнозоя, залегающие на палеозойском складчатом фундаменте. Мощность меловых, палеогеновых и неогеновых отложений 1800—2200 м. Юрские, отчасти пермо-триасовые образования появляются на погружениях Ставропольского свода и в прилегающих к нему впадинах и прогибах.

Основным тектоническим элементом области является Ставропольский свод, в пределах которого в осадочном .чехле выделяются две валоподобные структуры — Севере- и Южно-Ставропольский валы, # локальным складкам которых приурочено большинство газовых месторождений.

Газоносность связана с караган-чокракскими, майкопскими, хадумскими, эоценовыми, нижнемеловыми и пермо-триасо-выми образованиями. Наибольшее число залежей газа-установлено в разрезе палеогена, в частности в отложениях хадумского горизонта. В неогеновых и мезозойских породах газовые залежи единичны. Газоносность отложений нижнего мела установлена в последние годы на Расшеватском, Мирненском и Веселовском месторождениях, пермо-триаса — только на Расшеватском месторождении, расположенном на далеком западном погружении Ставропольского свода в направлении Восточно-Кубанского прогиба, в зоне значительного увеличения мощности осадков.

Газы Ставропольской газоносной области метановые, бессернистые. В газах залежей неогена и палеогена метан составляет 96—100 %. Начиная с эоценовых отложений, вниз по разрезу значительно возрастает количество тяжелых углеводородов, а содержание метана снижается до 77—86 %; содержание конденсата достигает 120—150 см3/м3.

Месторождения газа располагаются в основном в пределах Северо-Ставропольского вала и связаны с брахианти-клинальными складками. Небольшие по запасам Северо-Ставро-польско-Пелагиадинское, Мирненское, Тахта-Кугультинское и Расшеватское месторождения приурочены к крупным поднятиям и почти все содержат в разрезе по несколько газовых залежей.

Северо-Ставропольско-Пелагиадинское. месторождение (рис. 59) связано с одноименными поднятиями, в пределах которых в отложениях хадума установлена залежь газа с единым контуром газоносности. На большей части площади залежь подстилается подошвенной водой. Газоводяной контакт наклонный. В связи

141

с этим этаж газоносности уменьшается с северо-запада на восток от 140—200 до 40—70 м. Залежь газа в зеленой свите развита только на Северо-Ставропольском поднятии и является водоплавающей.

Восточно-Предкавказская и Тереке-Каспийская нефтегазоносные области

Данные нефтегазоносные области находятся на территории Ставропольского края, Чечено-Ингушской АССР, Дагестанской АССР и Калмыцкой АССР. Естественные выходы нефти и газа и добыча из них известны в Грозненском районе с давних времен. На протяжении многих лет Грозненский район занимал второе место в стране по добыче нефти, уступая лишь Азербайджану. Однако затем известные в то время залежи нефти в караган-чокракских отложениях были выработаны. Второе рождение нефтедобывающая промышленность в Грозненском районе получила 142

в 1965 г., когда на площади Карабулак был получен мощный фонтан нефти из верхнемеловых отложений.

Основные черты геологического строения. В строении осадочного чехла рассматриваемых нефте-газоносных областей принимают участия отложения юры, мела, палеогена и неогена, залегающие на палеозойском складчатом фундаменте, а местами на слабометаморфизованных породах триаса.

К основным тектоническим элементам относятся передовые складки Терско-Сунженской зоны, Предгорный Дагестан и Тер-ско-Кумекая платформенная впадина. Терско-Сунженская зона соответствует полосе передовой складчатости Большого Кавказа. Здесь выделяются две сложно построенные крупные структуры — Терский и Сунженский антиклинории, выраженные в рельефе одноименными хребтами. Эти антиклинории осложнены рядом поднятий, с которыми связаны почти все известные месторождения нефти Чечено-Ингушской АССР. Складки Терско-Сунженской зоны по отложениям неогена и палеогена характеризуются сложным геологическим строением, имеют крутые углы падения и многочисленные дизъюнктивные нарушения. По мезозойским отложениям они становятся более крупными и менее нарушенными.

В Предгорном Дагестане выделяются Восточная и Западная антиклинальные зоны. Эти зоны отличаются относительно простым строением входящих в их состав локальных складок. Более протяженная Восточная зона с коробчатыми складками, с ней связаны почти все выявленные месторождения нефти и газа Южного Дагестана.

Тереке-Кумекая платформенная впадина занимает большую территорию рассматриваемых нефтегазоносных областей. В центральной части ее выделяется Прикумско-Тюленевский вал субширотного простирания, состоящий из нескольких групп структур, к которым приурочены все нефтяные месторождения Ставрополья и большинство газовых месторождений Дагестана.

Нефтегазоносность в песчано-глинистых отложениях караганского и чокракского горизонтов (миоцен) Терско-Сунженской зоны и Предгорного Дагестана выделяется более двух десятков продуктивных пластов песчаников значительной мощности. В настоящее время большинство известных залежей выработано. Верхнемеловые отложения дают большую часть добычи нефти на месторождениях этой зоны. Коллекторами являются трещиноватые известняки и мергели. На месторождениях Предгорного Дагестана в известняках верхнего мела выявлены газо-конденсатные залежи. В разрезе нижнемеловых и юрских отложений наибольшее число залежей нефти и газа открыто на платформенной части территории в пределах Тереке-Кумской впадины. В Терско-Сунженской зоне нефтеносность нижнемеловых пород установлена на нескольких месторождениях, а юрских — только на одном месторождении. Дебиты скважин 70—150 т/сут.

143

В последние годы в Терско-Кумской впадине установлена промышленная нефтеносность карбонатных отложений пермо-триаса.

Месторождения нефти и газа Предгорного Кавказа отличаются сложным строением. Большинство из них — много пластовые, с двумя этажами нефтегазоносности: мезозойским и неоген-палеогеновым. Залежи нефти преимущественно пластовые сводовые и тектонически экранированные. В платформенной части территории наибольшее число месторождений, в основном нефтяных, выявлено в пределах Прикумско-Тюленевского вала. Месторождения здесь также многопластовые, связанные с пологими брахиантиклинальными складками простого строения.

Малгобек-Вознесенско-Алиюртовское нефтяное месторождение приурочено к западной части Терского антиклинория, который многочисленными нарушениями большой амплитуды (до 700 м) разбит на тектонические блоки. Углы падения пород на крыльях достигают 70—80° и нередко даже поставлены «на голову». Строение месторождения по мезозойским отложениям значительно проще. Так, по отложениям верхнего мела прослеживается единая антиклиналь, протягивающаяся на 42 км при ширине 3 км. Свод складки широкий с углами падения 15—20°, которые возрастают в направлении ее крыльев до 50—70°. В пределах складки отмечены нарушения небольшой амплитуды. Наибольшее число залежей нефти установлено в разрезе караган-чокракских отложений. К трещиноватым известнякам верхнего мела приурочена высокопродуктивная залежь массивного типа. Залежь занимает всю сводовую часть структуры. Начальные дебиты скважин достигали 3000—4000 т/сут. На месторождении открыты небольшие залежи нефти также в отложениях нижнего мела и юры.

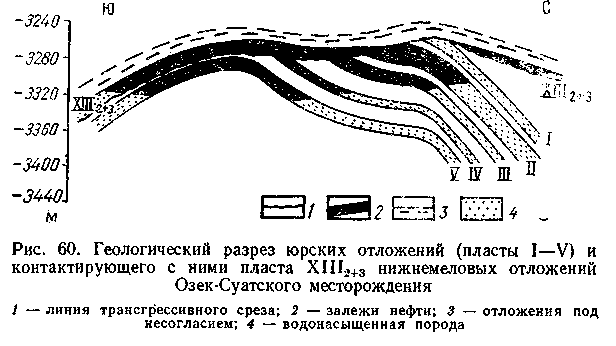

Озек-Суатское месторождение (рис. 60) связано с брахианти-клинальной складкой. Залежи нефти открыты в хадумских, нижнемеловых и среднеюрских отложениях. Наиболее продуктивны 144

песчаники горизонтов IX и XIII нижнего мела, к которым приурочены пластовые сводовые залежи. Характерной особенностью среднеюрских продуктивных горизонтов является их выклинивание или размыв, в результате чего они оказались трансгрессивно перекрыты отложениями нижнего мела, что обусловило [образование стратиграфически и литологически экранированных залежей нефти.

Южно-Мангышлакская нефтегазоносная область

Первые промышленные притоки нефти здесь получены в 1961 г. К настоящему времени в области открыто и разведано несколько нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений, в том числе месторождения Узень и Жетыбай.

Основные черты геологического строения. Осадочный чехол сложен мощными образованиями от верхнепермского до современного возраста. Наиболее древние отложения представлены толщами пород верхней перми и триаса. На них с резким угловым несогласием залегают отложения юрского возраста. К средней юре относят песчано-глинистую пестро-цветную свиту, к верхней — глинисто-мергелистые породы с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов. Песчано-гли-нистые отложения нижнего мела с размывом и угловым несогласием залегают на породах различных горизонтов юры. Верхнемеловые отложения расчленяются на две толщи: терригенную (сеноман и нижний турон) и карбонатную (верхний турон — дат). На размытой поверхности верхнемеловых образований залегает терригенная толща палеогенового возраста. Разрез неогеновых отложений также представлен в основном глинами и мергелями.

В тектоническом отношении Южно-Мангышлакская нефтегазоносная область приурочена к Южно-Мангышлакско-Ассакеа-уданской зоне прогибов, осевая часть которой осложнена линейно вытянутой цепочкой ваннообразных впадин и мульд, разведанных структурными седловинами. Крупнейшие из них — Жазгурлин-ский прогиб, Учкудукская мульда и Ассакеауданский прогиб. Северный борт Южно-Мангышлакско-Ассакеауданской зоны прогибов ступенями погружается к ее осевой части. К этим линейно вытянутым ступеням приурочены цепочки локальных поднятий антиклинального типа, служащих ловушками нефти .и газа. Антиклинали асимметричные с крутыми южными и более пологими северными крыльями, нарушены дизъюнктивными дислокациями.

Нефтегазоносность приурочена в основном к сред-неюрским терригенным отложениям. Нефтегазоносные горизонты с незначительными по запасам залежами выявлены в отложениях верхней и нижней юры. В последнее время получены данные, свидетельствующие о промышленной нефтеносности триасовых отложений. К меловым отложениям приурочены газоносные горизонты.

145

Нефти

всех горизонтов легкие

(0,870—0,820 г/см3),

смолистые (4,5—19,4 %),

практически

бессернистые, с высоким содержанием

парафина (12— 30

%}.

Газы

в основном мета-новые

(свыше 90 %),

с

незначительным

содержанием тяжелых

углеводородов (1 — 2

%).

Месторождения

нефти

и

газа

северной

части

Южно-Мангышлакского прогиба

(Жетыбай, Узень) преимущественно

нефтяные. Южнее расположены

газовые месторождения

(Тенге, Тасбулат). В Ассакеауданском

районе выявлено

Шахпахтинское газокон-денсатное

месторождение. Залежи

месторождений в основном пластовые

сводовые, реже ли-тологически

экранированные. В разрезе некоторых

месторождений

установлено до 20 про-мышленно

нефтегазоносных горизонтов.

Месторождение Узень

(рис.

61) приурочено к антикли

нальному

поднятию крупных

размеров,

расположенному на

Жетыбай-Узеньской

ступени.

Северное

крыло складки более

пологое,

южное — более кру

тое.

Нефтегазоносны юрские и

меловые

отложения, причем к

меловым

приурочены чисто

газовые

залежи, а к юрским —

нефтяные

и нефтяные с газовы

ми

шапками. В меловых отло

жениях

выделяется до 11 газо

носных

горизонтов. Дебиты

скважин

низкие, не превышают

20—25

тыс. м3/сут.

В отложе

ниях

юры выделено 13 гори

зонтов,

составляющих нижний

преимущественно

нефтеносный

этаж.

От верхнего газоносного

этажа юрский

нефтегазоносный комплекс отделен

толщей глинисто-мергелистых отложений

верхней юры мощностью до 100— 200 м.

Закавказская

нефтегазоносная провинция

В

пределах этой провинции выделяют

Черноморскую, Курин-скую,

Кобыстано-Нижнекуринскую,

Апшероно-Прибалханскую нефтегазоносные

и Западно-Туркменскую газонефтеносную

области.

Кобыстано-Нижнекуринская

и Апшероно-Прибалханская нефтегазоносные

области

Рассматриваемые

нефтегазоносные области расположены

на территории

Азербайджана. Это один из старейших

нефтедобывающих

районов страны. Выходы горючих газов

(«священные огни») были

известны здесь еще в древние времена.

Промышленная разработка

месторождений Балаханы, Биби-Эйбат и

др. начата во второй

половине XIX

в.

Долгое время (вплоть до 1950 г.) Азербайджан

занимал по добыче нефти первое место

в стране. Впервые в

Советском Союзе здесь началась разработка

морских месторождений

в акватории Каспия. Добыча природного

газа в промышленных

масштабах стала осуществляться в

последние десятилетия, когда

был открыт ряд глубокопогруженных

газоконденсатных месторождений

и залежей (Карадаг, Зыря, Южное, Бахор).

Основные

черты

геологического

строения.

В

строении осадочного чехла принимают

участие мезо-кайнозойские

отложения громадной мощности. Наибольшим

распространением

характеризуются преимущественно

терригенные отложения

палеогена и неогена. С последними

связано большинство

выявленных месторождений нефти и газа.

Основной нефтегазоносный

комплекс — продуктивная толща среднего

плиоцена,

сложенная исключительно песчано-глинистыми

породами. Мощность

ее достигает 3500 м. В направлении к

западным районам республики

отложения продуктивной толщи

выклиниваются. В

этом же направлении уменьшается

песчанистость толщи и ухудшаются

ее коллекторские свойства.

Основными

тектоническими элементами данной

территории являются

антиклинории Большого и Малого Кавказа

и разделяющая

их Куринская межгорная впадина. Указанные

структуры к

юго-востоку погружаются в сторону

Южно-Каспийской внутри-геосинклинальной

впадины. К северо-востоку от антиклинория

Большого Кавказа располагается

Среднекаспийская внутриплат-форменная

впадина, которая от Южно-Каспийской

отделяется Апшеронским

порогом.

Нефтегазоносность

связана

в основном с продуктивной

толщей. Обычно она разделяется на три

отдела. Нижний отдел

включает свиты (снизу вверх): калинскую

(КаС), подкирма-кинскую

(ПК), кирмакинскую (КС), надкирмакинскую

песчани-

147

146

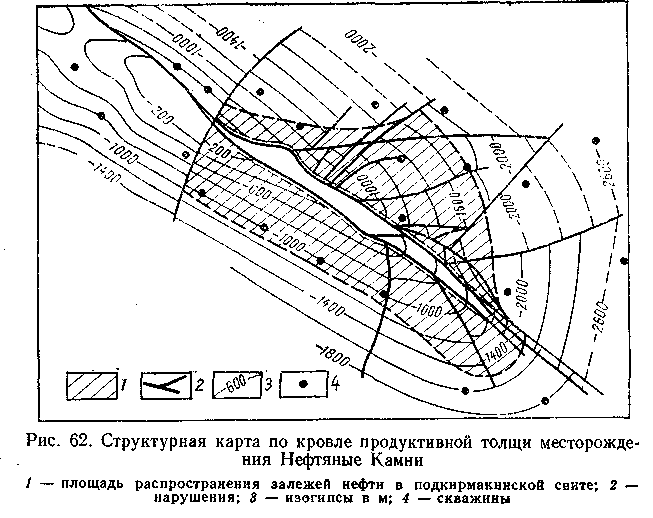

ние на три участка, различных по условиям нефтегазонасыщения. На юго-западном поле нефтегазоносны все свиты нижнего отдела продуктивной толщи, на северо-восточном — свиты от сураханской до калинской, на своде — только калинская свита.

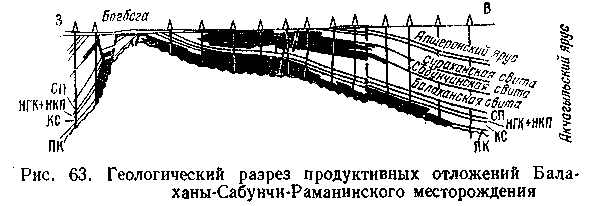

Балаханы-Сабунчи-Раманинское месторождение (рис. 63) связано с крупной антиклинальной складкой. Наиболее приподнятая ее часть поражена грязевым вулканом, вокруг которого обнажаются породы кирмакинской свиты. Вдоль свода складки протягивается основной сброс, разделяющий месторождение на два изолированных участка. В разрезе отложений от апшеронских до кирмакинских выделяется до 30 нефтеносных горизонтов. Основными по запасам являются залежь горизонта V балаханской свиты и залежь подкирмакинской свиты.

стую (НКП), надкирмакинскую глинистую (НКГ). Средний отдел соответствует свите перерыва, а верхний — балаханской, сабун-чинской и сураханской свитам. Наибольшее число залежей нефти и газа установлено в разрезе подкирмакинской и кирмакинской свит.

Нефти бессернистые или малосернистые (до 0,5 % серы), смолистые или высокосмолистые, беспарафинистые или слабопара-финистые. Газы метановые (90—98 %) с содержанием значительного количества конденсата (215—280 г/м3).

Месторождения нефти и газа — наибольшее их число (около 50 %) открыто в Апшеронском районе и связано с брахиантиклинальными и куполовидными складками, в строении которых принимают участие в основном отложения продуктивной толщи. Для месторождений характерны сильная нарушен-ность дизъюнктивами, часто диапировое строение и осложнение грязевыми вулканами. Система нарушений делит месторождения на отдельные тектонические блоки. Наибольшее значение в распределении нефтегазоносности по разрезу имеет продольная система нарушений, распространенная, как правило, в нижнем отделе продуктивной толщи.

Месторождение Нефтяные Камни (рис. 62) приурочено к бра-хиантиклинальной складке. Продуктивная толща на своде складки размыта до кирмакинской свиты. В ее разрезе выделяется до 23 нефтегазоносных горизонтов. Нарушения разбивают месторожде-148

[Западно-Туркменская газонефтеносная область

Промышленная газоносность Западной Туркмении установлена в 1952 г., когда было открыто первое газоконденсатное месторождение Кызылкум.

Основные черты геологического строения. Западно-Туркменская газонефтеносная область в тектоническом отношении соответствует одноименной межгорной впадине. На севере впадину обрамляют горные сооружения Большого и Малого Балхана, на востоке — Копет-Дага и на юге — Эльбруса. Мезозойские и частично палеогеновые образования обнажаются в обрамляющих впадину горных сооружениях, а в самой впадине погружаются на значительную глубину (6—12 км). Неоген представлен отложениями красноцветной толщи (средний плиоцен), акчагыльского и апшеронского ярусов (верхний плиоцен) и постплиоцена. Отложения красноцветной толщи выражены, монотонным и частым чередованием песчано-алевролитовых и глинистых отложений, резко изменчивых по площади. Общая мощность толщи около 2500 м. В направлении обрамления впадины отложения красноцветной толщи выклиниваются.

В пределах впадины выделяются две основные зоны поднятий — Прибалханская и Гограньдаг-Окаремская, разделенные глубоким Кызылкумским прогибом. К указанным зонам приурочены все известные месторождения нефти и газа. Прибалхан-

149

екая зона поднятии протягивается в северной части впадины. Она включает серию кулисообразно сочленяющихся субширотных брахиантиклинальных складок, сильно нарушенных, особенно в присводовой части, сбросами. Наиболее крупные складки приурочены к западной части зоны (Котур-Тепе и др.). Складки Гог-раньдаг-Окаремской зоны поднятий преимущественно пологие, с широкими сводами, сравнительно небольшие по амплитуде (150—500 м), значительно менее осложнены разрывными нарушениями. Широко развиты грязевые вулканы, связанные с разломами преимущественно меридионального простирания.

Нефтегазо косность — апшеронские и акчагыль-ские отложения в основном продуктивны на месторождениях восточной части Прибалханской зоны поднятий. Дебиты нефти в скважинах 25—150 т/сут. Отложения верхней части красно-цветной толщи содержат основные залежи нефти иногда с обширными газовыми шапками. Коллекторские свойства песчаников высокие. Дебиты нефти 500—800 т/сут, газа — 300—600 тыс. м3/сут. Нижняя часть красноцветных отложений представлена более глинистыми, с худшими коллекторскими свойствами, преимущественно газоносными породами. Из этих горизонтов также получены промышленные притоки нефти дебитами до 200 т/сут.

Нефти практически бессернистые, в основном парафинистые или высокопарафинистые, смолистые, легкие. Плотность нефтей, изменяясь в довольно широких пределах, уменьшается с глубиной. Свободные газы — метановые (92—96 %), с незначительным содержанием углекислоты и азота. В газе присутствует большое количество конденсата (500—600 см3/м3).

Месторождения нефти и газа расположены главным образом в Прибалханской зоне поднятий. Все месторождения многопластовые; залежи нефти и газа в основном пластовые тектонически экранированные и пластовые сводовые, разбитые на мелкие блоки. Меньше развиты литологически ограниченные залежи.

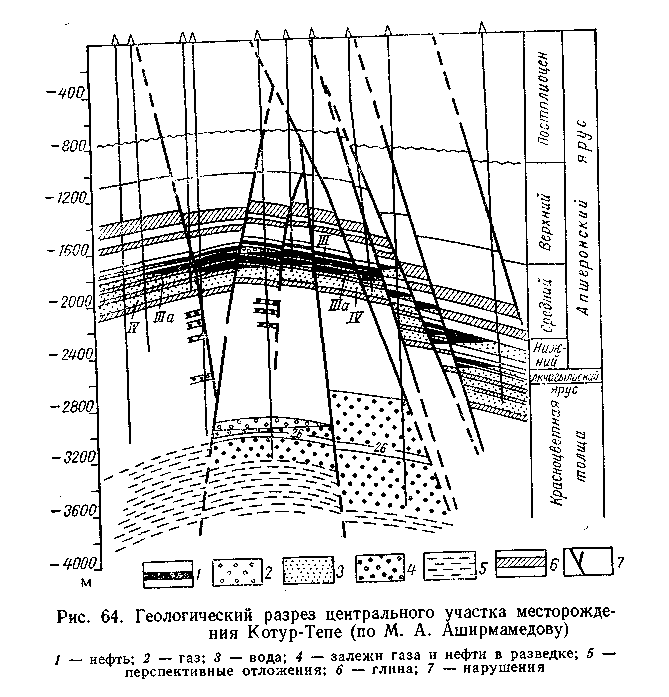

Месторождение Котур-Тепе (рис. 64) приурочено к крупной брахиантиклинальной складке субширотного простирания. Складка асимметричная, с крутым северным (15—30°) и более пологим южным (5—10°) крыльями, разбита множеством сбросов с амплитудами от 15—20 до 500—600 м на большое число тектонических блоков и полей. Наиболее значительными поперечными сбросами складка расчленяется на несколько крупных тектонических блоков, образующих три самостоятельных, гидродинамически изолированных участка: западный, центральный и восточный. Эти участки ступенеобразно на 600—1000 м относительно друг друга погружаются в восточном направлении. Залежи нефти и газа выявлены в апшеронских, акчагыльских, верхне- и нижне-красноцветных отложениях на глубине 1450—3500 м. Основные залежи нефти связаны с горизонтами III, Ilia и IV верхней части красноцветной толщи. Песчаники этих горизонтов высокойро-

150

ницаемые (до 2'10~~13 м2). Дебиты нефти в эксплуатационных скважинах 120—150 т/сут. Залежи нефти обычно имеют газовые шапки. Наименее продуктивны апшеронские залежи (дебиты нефти 15— 28 т/сут). В разрезе нижней части красноцветной толщи открыты газоконденсатные залежи. Дебиты газа высокие — до 600 — 1000 тыс. м3/сут. Содержание конденсата 300—450 см3/м3.

Амударьинская нефтегазоносная провинция

В пределах этой провинции выделяются Предкопетдагская нефтегазоносная и Центральнокаракумская, Беурдешик-Хивин-ская, Заунгузская, Чарджоуская, Бухарская, Мары-Шатлык-ская, Мургабская и Бадхыз-Карабильская газоносные области. Рассматриваемая провинция в основном является газоносной. Месторождения газа выявлены главным образом в Западном Узбекистане и Восточной Туркмении,

151

Чарджоуская, Мары-Шатлыкская и Мургабская газоносные области (Восточная Туркмения)

Основные черты геологического строения. Осадочный чехол рассматриваемой территории сложен образованиями мезо-кайнозоя. Они залегают либо на палеозойском фундаменте, либо на отложениях пермо-триаса. В верхней юре широко развиты хемогенные породы (мощностью 800—1200 м): каменная соль, ангидриты и гипсы. Эта толща служит региональной покрышкой и контролирует распределение по разрезу залежей газа. Она выклинивается в северной части Восточной Туркмении.

В тектоническом отношении данная территория соответствует западной части Амударьинской синеклизы. В ее пределах расположены Заунгузский прогиб и Мургабская впадина с наиболее погруженным палеозойским фундаментом (6—10 км). На северовосточном борту Амударьинской синеклизы выделяется Чарджоуская ступень приподнятого положения палеозойского фундамента, на западном — предполагаемая Беурдешикская ступень.

Газоносность связана с отложениями дата, Маастрихта, турона, альба, апта, неокома, верхней и средней юры и даже с породами коры выветривания палеозойского фундамента и зависит от наличия и литолого-фациальной характеристики соленосной толщи верхней юры. В зоне полного отсутствия в разрезе толщи солей газоносен значительный диапазон мезозойских отложений (Ачакский и Кушкинский районы). При развитии непластичных и фациально неоднородных толщ солей залежи газа установлены и в надсолевых отложениях (Байрам-Алийский район). На участках развития однородной пластичной толщи солей промышленно газоносны только подсолевые отложения (Чарджоуский район).

Газы рассматриваемой области метановые, преимущественно сухие. Газы, связанные с терригенными отложениями, — бессернистые, а приуроченные к подсолевым известнякам — с повышенным содержанием сероводорода. Количество конденсата в газах до 40 см3/м3.

Месторождения газа и газоконденсата связаны с типичными платформенными складками преимущественно брахиантиклинального типа. Большинство из них ненарушенные. Подавляющая часть газовых залежей пластовые сво-довые. Лишь залежи подсолевых отложений Чарджоуского района — сводовые массивные. Месторождения Ачакского и Куш-кинского районов, где толща солей верхней юры отсутствует, многопластовые. На Ачакском месторождении установлено 13 залежей газа. Месторождения Байрам-Алийского и Чарджоуского районов однопластовые.

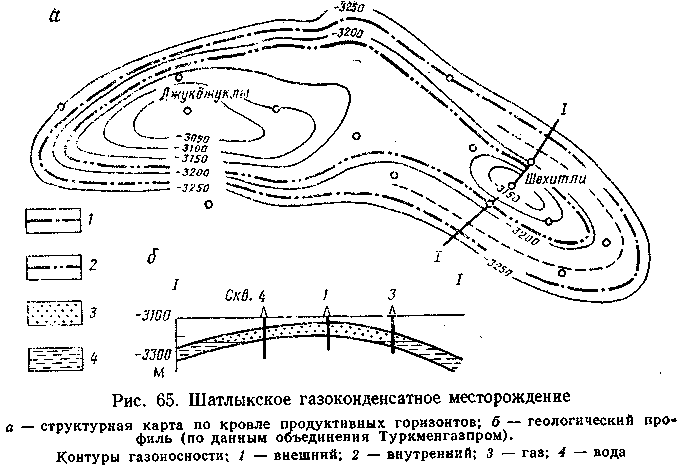

Шатлыкское газовое месторождение (рис. 65) — одно из крупнейших в стране — открыто в 1968 г. Оно приурочено к крупному поднятию субширотного простирания, осложненному двумя структурами: западной—Джуджуклинской и восточной—Шехитлинской. Размеры поднятия 60x20 км. Углы падения крыльев 1—2°.

152

Залежь газа установлена в песчаниках карабильской свиты нижнего мела. Мощность газоносного пласта 55 м, высота залежи более 100 м. Дебиты газа в скважинах до 1 млн. м3/сут. В газе более 95 % метана, сероводород отсутствует. Содержание конденсата незначительно.

Западно-Сибирская нефтегазоносная^ провинция

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция занимает территорию Западно-Сибирской низменности. Первое газовое месторождение в Западной Сибири — Березовское — открыто в 1953 г.

В пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции выделяются Среднеобская, Каймысовская, Васюганская, Пай-дугинская, Фроловская, Гыданская, Приуральская нефте-газоносные и Ямальская, Надым-Пурская, Пур-Тазовская, Усть-Енисейская, Гыданская газонефтеносные области.