- •Структура деятельности человека

- •Сущность мыслительной деятельности.

- •1.1 Понятие мышления

- •1.2 Психологическая сущность мышления и его особенности

- •1.4 Виды мышления

- •1.1.2 Особенность психологии как науки

- •Ощущение и восприятие как психические процессы

- •Компоненты психологической структуры личности

- •Профессионально важные качества личности

- •76. Мышление как процесс принятия решения.

- •Понятие об ощущениях

- •Рефлекторная природа ощущений

- •Классификация ощущений

- •Систематическая классификация ощущений

- •Генетическая классификация ощущений

- •Общие свойства ощущений

- •Сущность социализации и ее стадии

- •Эустресс

- •Дистресс

- •Эмоциональный стресс

- •Психологический стресс

Генетическая классификация ощущений

Генетическая классификация позволяет выделить два вида чувствительности:

протопатическую (более примитивную, аффективную, менее дифференцированную и локализованную), к которой относятся органические чувства (голод; жажда и пр.);

эпикритическую (более тонко дифференцирующую, объективированную и рациональную), к которой относят основные органы чувств человека.

Эпикритическая чувствительность более молодая в генетическом плане, и она осуществляет контроль за протопатической чувствительностью.

Общие свойства ощущений

Различные виды ощущений характеризуются не только специфичностью, но и общими для них свойствами. К таким свойствам относятся: качество, интенсивность, продолжительность и пространственная локализация.

Качество — это основная особенность данного ощущения, отличающая его от других видов ощущений и варьирующая в пределах данного вида ощущений. Качественное многообразие ощущений отражает бесконечное многообразие форм движения материи.

Интенсивность ощущения является его количественной характеристикой и определяется силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора.

Длительность ощущения есть его временная характеристика. Она также определяется функциональным состоянием органа чувств, но главным образом временем действия раздражителя и его интенсивностью.

При воздействии раздражителя на орган чувств ощущение возникает не сразу, а спустя некоторое время — так называемый латентный (скрытый) период ощущения. Латентный период различных видов ощущений неодинаков: например, для тактильных ощущений он составляет 130 мс; для болевых — 370, а для вкусовых — всего 50 мс.

Подобно тому, как ощущение не возникает одновременно с началом действия раздражителя, оно и не исчезает одновременно с прекращением его действия. Наличие положительных последовательных образов объясняет, почему мы не замечаем перерывов между следующими один за другим кадрами кинофильма: они заполнены следами действовавших до этого кадров — последовательными образами от них. Последовательный образ изменяется во времени, положительный образ заменяется отрицательным. При цветных источниках света последовательный образ переходит в дополнительный цвет.

№27 Социализация и стадии социализации.

Сущность социализации и ее стадии

Взаимодействие человека с обществом обозначается понятием «социализация», которое имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике. Однако его содержание не является стабильным и однозначным.

Понятие о социализации как процессе полной интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит ее приспособление, сложилось в структурно-функциональном направлении американской социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). В традициях этой школы социализация раскрывается через понятие «адаптация».

Понятие адаптация, являясь одним из центральных понятий биологии, означает приспособление живого организма к условиям среды. Это понятие было экстраполировано в обществознание и стало обозначать процесс приспособления человека к условиям социальной среды. Так возникли понятия социальной и психической адаптации, результатом которой является адаптированность личности к различным социальным ситуациям, микро и макрогруппам. С помощью понятия адаптации социализация рассматривается как процесс вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам.

Иначе осмысливается сущность социализации в гуманистической психологии, представителями которой являются А. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др. В ней социализация представлена как процесс самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, как процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению. Здесь субъект рассматривается как самостановящаяся и саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания.

Эти два подхода в определенной степени разделяются и отечественными социологами, психологами и педагогами. Хотя приоритет чаще отдается первому (И.С. Кон, Б.Д. Парыгин, А.В. Мудрик и др.).

Наблюдения показывают, что названные подходы имеют место и в педагогической практике, когда абсолютизируется роль одного из факторов: либо социальной среды, либо самовоспитания. Такая абсолютизация объясняется тем, что многими исследователями и практиками не осознан двусторонний характер социализации (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов).

Общество с целью воспроизводства социальной системы, сохранения своих социальных структур стремится сформировать социальные стереотипы и стандарты (групповые, классовые, этнические, профессиональные и др.), образцы ролевого поведения. Чтобы не быть в оппозиции по отношению к обществу, личность усваивает этот социальный опыт путем вхождения в социальную среду, систему существующих социальных связей. Тенденция социальной типизации личности и позволяет рассматривать социализацию как процесс адаптации и интеграции человека в обществе путем усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам.

Однако в силу своей природной активности личность сохраняет и развивает тенденцию к автономии, независимости, свободе, формированию собственной позиции, неповторимой индивидуальности. Следствием действия этой тенденции является развитие и преобразование не только самой личности, но и общества. Тенденция автономизации личности характеризует социализацию как процесс саморазвития и самореализации личности, в ходе которого происходит не только актуализация усвоенной системы социальных связей и опыта, но и создание новых, в том числе и личного, индивидуального опыта.

С понятием саморазвития личности связывают процесс, который направлен на преодоление противоречий в стремлении к достижению духовной, физической и социальной гармонии. Самореализация выступает как проявление внутренней свободы, обусловленной осознанием своих духовных и физических возможностей, и как адекватное управление собой в изменяющихся социальных условиях.

Обе названные тенденции социальной типизации и автономизации личности, объясняющие социализацию, сохраняют свою устойчивость, обеспечивая, с одной стороны, самовозобновляемость общественной жизни, т.е. социума, а с другой – реализацию личностных потенций, задатков, способностей, воспроизводство духовности и субъектности.

Итак, сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Диалектическое их единство обеспечивает оптимальное развитие личности на протяжении всей жизни человека во взаимодействии с окружающей средой.

Социализация не является одноактным или единовременным процессом. Человек живет в условиях постоянно меняющегося социального окружения, испытывает на себе его разнообразные влияния, включается в новые виды деятельности и отношения, вынужден выполнять разные социальные роли. Это приводит к тому, что он в течение своей жизни усваивает новый социальный опыт, а также одновременно воспроизводит те или иные социальные отношения, определенным образом влияя на свое окружение.

Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении определенных задач, без проработки которых последующий этап может не наступить, может быть искажен или заторможен.

В отечественной науке при определении стадий (этапов) социализации исходят из того, что она происходит более продуктивно в трудовой деятельности. В зависимости от отношения к трудовой деятельности выделяются следующие ее стадии:

дотрудовая, включающая весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. Эта стадия, в свою очередь, разделяется на два более или менее самостоятельных периода: ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в школу; юношеская социализация, включающая обучение в школе, техникуме, вузе и т.д.;

трудовая – охватывает период зрелости человека. Однако демографические границы этой стадии определить трудно, так как она включает в себя весь период трудовой деятельности человека;

послетрудовая, наступающая в пожилом возрасте в связи с прекращением трудовой деятельности (Г.М. Андреева).

Отмечая, что социализация – процесс непрерывный, длящийся в течение всей жизни, нельзя не признать особую важность для становления личности трудовой стадии, когда закладываются основные базисные ценности, формируются самосознание, ценностные ориентации и социальные установки личности.

В процессе социализации личность примеривает на себя и выполняет различные роли, которые называются социальными. Через роли личность имеет возможность проявить себя, раскрыть, репрезентировать. По динамике выполняемых ролей можно получить представление о тех вхождениях в социальный мир, которые были пройдены личностью. О достаточно хорошем уровне социализации свидетельствует способность человека входить в различные социальные группы органично, без демонстративности и без самоуничижения.

№28 Характеристика основных форм мышления.

Понятие - есть отражение существенных признаков и свойств предметов и явлений. При этом – уникальные характеристики каждого явления собираются воедино, синтезируются. Чтобы этот процесс понять, отобразить, нужно всесторонне изучить предмет, установить его связи с другими предметами. Понятие о предмете возникает на основе многих суждений и умозаключений о нём. Образование понятий – результат длительной, сложной и активной умственной, коммуникативной и практической деятельности людей, процесса их мышления. Понятие – усвоенная конечная характеристика, даже абстрактная или обобщённая. При возникновении нового понятия происходит его усвоение. Усвоить понятие – это значит осознать его содержание, уметь выделять существенные признаки, точно знать его границы (объём), его место среди других понятий с тем, чтобы не путать со сходными понятиями; уметь пользоваться данным понятием в познавательной и практической деятельности.

Суждение это форма мышления, отражающая объекты действительности в их связях и отношениях. Каждое суждение есть отдельная мысль о чём-либо.

Последовательная логическая связь нескольких суждений, необходимая для того, чтобы решить какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь, найти ответ на вопрос, называется Рассуждением.

Рассуждение - имеет практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к определённому выводу, умозаключению. Умозаключение и будет ответом на вопрос, итогом поисков мысли.

Умозаключение – выведение субъективно нового суждения из уже известных суждений, имеющихся на данный момент в общественно-историческом опыте человечества и личном практическом опыте субъекта мыслительной деятельности. Умозаключение как форма получения знания возможно только при соблюдении законов логики. Умозаключения бывают индуктивные, дедуктивные и по аналогии.

№29 Адаптация к стрессовым условиям. Стресс.

Практически неизбежное последствие любого конфликта – стресс. Его неприятные признаки (повышенная возбудимость, невозможность сосредоточиться, а затем чувство беспричинной усталости и пр.) проявляются мгновенно и видны невооруженным глазом.

Слово «стресс» в переводе с английского означает «напряжение». В научный оборот этот термин введен в 1936 году канадским физиологом Гансом Селье, разработавшим общую концепцию стресса как приспособительной реакции организма на воздействие экстремальных факторов. Необыкновенная популярность как самой концепции, так и самого понятия «стресс» возникла благодаря тому, что они помогают легко объяснить многие явления нашей повседневной жизни: реакции на возникающие трудности, конфликтные ситуации, неожиданные события.

По классическому определению Селье, стресс – это неспецифический ответ организма на предъявленное ему требование. Этот ответ представляет собой напряжение организма, направленное на преодоление возникающих трудностей и приспособление к возросшим требованиям.

У любого стресса существует три фазы:

1) реакция тревоги, проявляющаяся в срочной мобилизации защитных сил и ресурсов организма;

2) фаза сопротивления, позволяющая организму успешно справляться с вызвавшими стресс воздействиями;

3) фаза истощения, если слишком затянувшаяся и чересчур интенсивная борьба приводит к снижению адаптационных возможностей организма.

Стрессовое состояние вызывает определенную биохимическую реакцию, связанную с выбросом адреналина. Ее физиологический смысл - мгновенная мобилизация всех сил организма, необходимых для борьбы с врагом или бегства от него. Но современный человек, в отличие от первобытного, не так уж часто решает свои проблемы с помощью физической силы или быстрого бега. Вот и циркулируют по нашей крови не нашедшие применения гормоны, которые будоражат организм и не дают успокоиться нервной системе. При этом стрессовое состояние опасно не само по себе, а тем, что способно провоцировать целый букет органических нарушений в виде сердечно-сосудистых, аллергических, иммунных и прочих заболеваний. Не говоря уже о том, что резко падает работоспособность человека, его жизненная и творческая активность. Беспричинная вроде бы вялость, пассивность, бессонница или не дающий отдыха сон, раздражительность, недовольство всем миром - типичные симптомы стресса. Здесь естественным образом возникает вопрос: а можно ли со всем этим что-нибудь поделать? Можно ли избежать стрессов?

Увы, избежать стрессов невозможно в принципе. Это механизм приспособления к окружающей среде. Стресс может не только понизить, но и повысить устойчивость организма к негативным факторам. Для разведения этих полярных функций существует понятие стресса и дистресса.

стресс - это напряжение, мобилизующее, активизирующее организм для борьбы с источником негативных эмоций;

дистресс - это чрезмерное напряжение, понижающее возможности организма адекватно реагировать на требования внешней среды.

Таким образом, избегать стрессов вообще – неверная политика. Равно как и искать их на свою голову нарочно.

Адаптация — это динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода. Именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся условиях среды.

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза при взаимодействии организма с внешним миром. В этой связи процессы адаптации включают в себя не только оптимизацию функционирования организма, но и поддержание сбалансированности в системе “организм-среда”. Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе “организм-среда” возникают значимые изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния, которое позволяет достигать максимальной эффективности физиологических функций и поведенческих реакций. Поскольку организм и среда находятся не в статическом, а в динамическом равновесии, их соотношения меняются постоянно, а следовательно, также постоянно должен осуществляется процесс адаптации.

Вышеприведённое относится в равной степени и к животным, и к человеку. Однако существенным отличием человека является то, что решающую роль в процессе поддержания адекватных отношений в системе “ индивидуум-среда”, в ходе которого могут изменяться все параметры системы, играет психическая адаптация.

Психическую адаптацию рассматривают как результат деятельности целостной самоуправляемой системы (на уровне “оперативного покоя”), подчёркивая при этом её системную организацию. Но при таком рассмотрении картина остаётся не полной. Необходимо включить в формулировку понятие потребности. Максимально возможное удовлетворение актуальных потребностей является, таким образом, важным критерием эффективности адаптационного процесса. Следовательно , психическую адаптациюможно определить как процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который (процесс) позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие максимальной деятельности человека, его поведения, требованиям среды.

Психическая адаптация является сплошным процессом, который, наряду с собственно психической адаптацией (то есть поддержанием психического гомеостаза), включает в себя ещё два аспекта :

а). оптимизацию постоянного воздействия индивидуума с окружением;

б). установление адекватного соответствия между психическими и физиологическими характеристиками №30 Характеристика стадий профессионализации.

Стадии профессионализации личности в цикле овладения одной профессии

Оптант – это человек, выбирающий профессию, карьеру и является потенциальным субъектом труда.

Адепт – это человек, который учиться, осваивает азы профессиональных знаний и умений.

Адаптант – человек, который находится в начале самостоятельной профессиональной деятельности и должен приспособиться к трудовому коллективу ( социальная адаптация), к сложностям профессиональных задач (профессиональная адаптация), к своей профессиональной роли, которая может изменить систему ценностей и личность человек (Я, личностная адаптация).

Интерн (Интернал) – это человек, который освоил профессиональные задачи среднего уровня сложности. Этот период обычно длиться достаточно долго и перейти к следующему уровню, зависит от человека.

Мастер – человек, овладевший вершиной профессионального мастерства и который выполняет сложные профессиональные задачи.

Авторитет – тот же мастер, который обладает лидерскими качествами и умеющий оказывать влияние на коллектив.

Наставник – человек, который за 50 лет, владеющий вершинами мастерства и умеет донести или передать свой опыт людям.

Переход с одной стадии на другую сопровождается ростом профессионального опыта. Длительность прохождения каждой стадии может варьироваться в зависимости от сложности профессии, от мотивации, способности, и даже случайных жизненных обстоятельств.

Даже оставаясь в рамках одной профессии, субъект труда вынужден систематически оказываться в роли оптанта или адепта. Обновлять свой профессиональный опыт,

№31 Психологическая сущность адаптации. Адаптивность.

1. Сущность и структура профессиональной адаптации Понятие адаптация происходит от лат. adapto — приспособляю. Оно заимствовано из биологии и означает прилаживание, приспособление к окружающей среде. Трудовая адаптация — это социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами. Поступая на работу, человек активно включается в систему профессиональных и социально-психологических отношений конкретной трудовой организации, усваивает новые для него социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и задачами организации (трудового коллектива), тем самым подчиняя свое поведение служебным предписаниям данного предприятия или учреждения . Однако при поступлении на работу человек уже имеет определенные цели и ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми формирует свои требования к предприятию, а оно исходя из своих целей и задач предъявляет свои требования к работнику, к его трудовому поведению. Реализуя свои требования, работник и предприятие взаимодействуют, приспосабливаются друг к другу, в результате чего осуществляется процесс трудовой адаптации. Таким образом, трудовая адаптация — двусторонний процесс между личностью и новой для нее социальной средой. Адаптированность человека к конкретной трудовой среде проявляется в его реальном поведении, в конкретных показателях трудовой деятельности: эффективности труда; усвоении социальной информации и ее практической реализации; росте всех видов активности; удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности. Трудовая адаптация может быть первичной — при первоначальном вхождении работника в производственную среду и вторичной — при смене рабочего места без смены и со сменой профессии или при существенных изменениях среды. Она имеет сложную структуру и представляет собой единство профессиональной, социально-психологической, общественно-организационной, культурно-бытовой и психофизической адаптацией. Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в формирований некоторых профессионально необходимых качеств личности, в развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии. Проявляется в ознакомлении с профессиональной работой, приобретении навыков профессионального мастерства, сноровки, достаточных для качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества в труде. Социально-психологическая адаптация заключается в освоении социально-психологических особенностей трудовой организации (коллектива), вхождении в сложившуюся в нем систему взаимоотношений, позитивном взаимодействии с его членами. Это включение работника в систему взаимоотношений трудовой организации с ее традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации работник постепенно получает информацию о своей трудовой организации, ее нормах, ценностях, о системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о социально-психологической позиции отдельных членов группы в структуре взаимоотношений, о групповых лидерах. Эта информация не усваивается работником пассивно, а соотносится с его прошлым социальным опытом, с его ценностными ориентациями и оценивается им. При соответствии информации прошлому опыту работника, его ориентациям она оценивается им положительно, работник начинает принимать групповые нормы и постепенно происходит процесс идентификации личности с трудовой организацией. В ходе социально-психологической адаптации работник вступает в реальную жизнь организации, участвует в ней, у него устанавливаются положительные взаимоотношения с коллегами, непосредственным руководителем, администрацией. Общественно-организационная адаптация означает освоение организационной структуры предприятия (коллектива), системы управления и обслуживания производственного процесса, режим труда и отдыха и т.д. Культурно-бытовая адаптация — это освоение в трудовой организации особенностей быта и традиций проведения свободного времени. Характер этой адаптации определяется уровнем культуры производства, общего развития членов организации, спецификой и особенностями использования свободного от работы времени. Быстро и безболезненно происходит культурно-бытовая адаптация в тех трудовых организациях, члены которых связаны не только отношениями по работе, но и вместе проводят досуг, свободное время, используя его для разностороннего развития личности. Психофизиологическая адаптация — это процесс освоения условий, необходимых для работников во время труда. В современном производстве морально стареют не только техника и технология, но и санитарно-гигиенические нормы производственной обстановки. Улучшение санитарно-гигиенических условий труда и быта работников, появление все большего количества удобных и современных квартир, одежды, предметов туалета не могут не сказаться на производственной деятельности. Современный работник чутко относится к отклонениям от субъективно воспринимаемых им норм санитарно-гигиенического комфорта, ритмов труда, удобства рабочего места и т.д. Материалы многих исследований свидетельствуют о том, что для рабочих вопросы санитарно-гигиенических условий комфорта стоят очень остро и оцениваются ими болезненно. В процессе адаптации работник проходит следующие стадии: Стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о новой ситуации в целом, о критериях оценки различных действий, об эталонах, нормах поведения. Стадия приспособления, на этом этапе работник переориентируется, признавая главные элементы новой системы ценностей, но пока продолжает сохранять многие свои установки. Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление к среде, идентификация с новой группой. Идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями трудовой организации, предприятия, фирмы и т.д. По характеру идентификации различают три категории работников: безразличные, частично идентифицированные и полностью идентифицированные. Ядро любой трудовой организации составляют полностью идентифицированные работники. И конечные результаты такой трудовой организации всегда высоки. Скорость адаптации зависит от многих факторов. Нормальный срок адаптации для разных категорий работников составляет от 1 года до 3 лет. Неумение войти в трудовую организацию (коллектив), адаптироваться в ней вызывает явление производственной и социальной дезорганизации .

Адаптивность личности – способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества. Психологический словарь

Адаптация — процесс взаимопроникающий. Это значит, что способна изменяться не только личность, но и окружающая среда. В результате этого процесса и устанавливаются отношения адаптированности.

Совершенно отдельно стоят случаи, когда сумев социализироваться, личность всё же остается дезадаптированной. Это варианты, когда принципы окружающей среды – культурной, социальной, коммуникативной – совершенно расходятся с нравственными либо моральными установками личности. В таком случае, человеку самому необходимо решать, ЧТО стоит изменить, дабы не находится в подавленном эмоциональном состоянии. Таким образом, адаптивность выражается не только вспособности адаптироваться к переменам, но и в желании приспособиться к ним.

Адаптивность лидера – это анализ и адекватное восприятие окружающей среды

Адаптивность лидера – это искусство остаться целостной личностью и избежать деструктивности под влиянием перемен

Адаптивность лидера – это не только приспособление к окружающей действительности, но и возможность преобразования мира сообразно собственным потребностям

Адаптивность лидера – способность не позволять переменам переломить свою сущность

Адаптивность лидера – это помощь другим членам коллектива приспособиться к произошедшим переменам

Адаптивность лидера – способность оставаться самим собой, меняя лишь свое поведение в зависимости от ситуации

№32 ВНД. Конституция.

Типы высшей нервной деятельности (ВНД) — совокупность врожденных (генотип) и приобретенных (фенотип) свойств нервной системы, определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой и находящих свое отражение во всех функциях организма. Удельное значение врожденного и приобретенного — продукт взаимодействия генотипа и среды — может меняться в зависимости от условий. В необычных, экстремальных условиях на первый план выступают преимущественно врожденные механизмы высшей нервной деятельности. Различные комбинации трех основных свойств нервной системы — силы процессов возбуждения и торможения, их уравновешенности и подвижности — позволили И.П. Павлову выделить четыре резко очерченных типа, отличающихся по адаптивным способностям и устойчивости к невротизирующим агентам.

Т. ВНД сильный неуравновешенный — характеризуется сильным раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому представитель такого типа в трудных ситуациях легко подвержен нарушениям ВНД. Способен тренировать и в значительной степени улучшать недостаточное торможение. В соответствии с учением о темпераментах — это холерический тип.

Т. ВНД уравновешенный инертный — с сильными процессами возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью, всегда испытывающий затруднения при переключении с одного вида деятельности на другой. В соответствии с учением о темпераментах — это флегматический тип.

Т ВНД сильный уравновешенный подвижный — имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях трудных жизненных ситуаций. В соответствии с учением о темпераментах — это сангвинический тип.

Т.ВНД слабый — характеризуется слабостью обоих нервных процессов — возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей среды, подвержен невротическим расстройствам. В соответствии с классификацией темпераментов — это меланхолический тип.

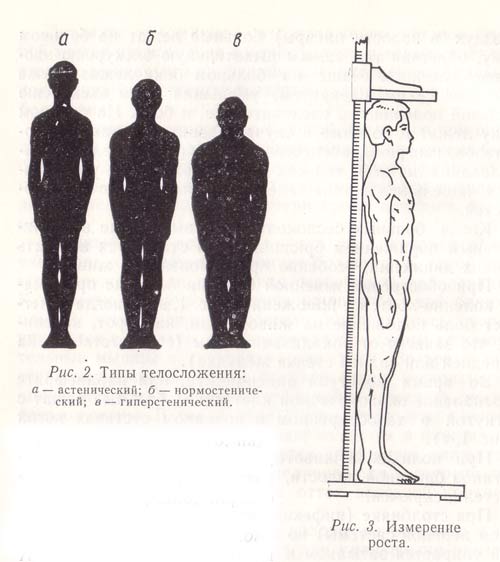

Телосложение характеризуют конституция, рост и вес человека.

Под конституцией подразумевается определенное строение организма человека, проявляющееся внешним обликом, структурой и функцией всех органов. Существует три типа конституции (рис. 2): нормостенический, астенический и гиперстенический.

При нормостеническом типе соотношение переднезаднего и поперечного размеров тела пропорционально и составляет 0, 65—0, 75, надчревный угол достигает 90°, межреберные промежутки выражены нерезко, хорошо развита мускулатура.

Рис.

2. Типы телосложения:

а – астенический;

б

– нормостенический;

в –

гиперстенический.

Рис. 3. Измерение

роста.

Рис.

2. Типы телосложения:

а – астенический;

б

– нормостенический;

в –

гиперстенический.

Рис. 3. Измерение

роста.

В случае астенического типа продольные размеры тела преобладают над поперечными, соотношение передне-заднего и поперечного его размеров менее 0, 65, конечности и шея длинные, грудная клетка «плоская», надчревный угол менее 90°, лопатки отстоят от грудной клетки, ребра идут резко косо сверху вниз, мышцы развиты плохо, паренхиматозные органы малых размеров, сердце «висячее» (из-за низкого стояния диафрагмы), брыжейка длинная, нередко отмечается опущение почек, печени, желудка. Люди такого типа более склонны к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и легких.

При гиперстеническом типе поперечные размеры тела преобладают над продольными, рост ниже среднего или средний, мышцы хорошо развиты, шея короткая, толстая, надчревный угол тупой, больше 90°, развернутый, соотношение передне-заднего и поперечного размеров тела более 0, 75, межреберные промежутки узкие, ребра широкие, лопатки плотно прилегают к грудной клетке. Считается, что у лиц с гиперстеническим типом чаще встречаются нарушение обмена веществ, желчнокаменная и мочекаменная болезни. Они более склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Однако конституциональные типы не являются определяющим фактором в развитии той или иной патологии. Под влиянием внешней среды (условия труда, быта, питания и др.) они могут на протяжении жизни изменяться.

При измерении роста больной (если позволяет его состояние) становится плотно спиной и пятками (без обуви) к планке ростомера и планшетку плавно опускают на голову. Рост будет соответствовать делению, на котором остановилась планшетка (рис. 3). У мужчин он в среднем колеблется в пределах 165—180 см, у женщин — 155—170 см.

Из широчайшего спектра впечатлений об окружающем мире каждый человек в процессе биокультурной коммуникации выбирает и осваивает определенную информацию, акцентируя внимание на одних явлениях и пренебрегая другими. В процессе коммуникации информация, имеющая жизненный смысл, не просто воспринимается и передается, но трансформируется и творится. В основе индивидуального стиля восприятия, переработки и передачи смыслов окружающего мира и “смысла себя” (внутренних и внешних коммуникаций) лежат ведущие тенденции. Понятие “ведущая тенденция” более емкое и динамичное, чем “черта”, “свойство”, “состояние”: оно их все объединяет и определяет направление их трансформации в разные периоды жизни и на разных уровнях самосознания (Собчик Л.Н., 1998).

В зависимости от того, одна или несколько тенденций в структуре личности являются наиболее ярко выраженными (ведущими), перед нами или однозначный (однокорневой), или многозначный, мозаичный личностный паттерн (рисунок).

По вертикали тенденция пронизывает разные уровни личности – базовые свойства, черты характера, социальную направленность, иерархию ценностей. По горизонтали тенденция включает в себя индивидуальный стиль личности: мотивацию, когнитивный стиль, креативность, эмоции. Интегральной характеристикой нормальной, т.е. развивающейся, личности выступает коммуникативность. На каждом этапе развития она кристаллизуется в индивидуальный стиль межличностного взаимодействия.

В природе все организованные структуры в значительной степени подчиняются закону симметрии. В живом мире, там, где проявляется известная асимметричность, в основе её всё же лежит некоторая общая симметрия. Каждому базовому свойству личности для осуществления гармонии и равновесия соответствует свойство противоположного знака, каждой индивидуально-личностной тенденции – антитенденция. Личность означает усилие, умение держать напряжение разнонаправленных индивидуально-психологических свойств, пребывание в состоянии динамического неравновесия. Степень дезадаптации выражается асимметрией полярно направленных личностных тенденций. Концептуальная модель личности может быть представлена приведенной на рис. 2 схемой.

Типология индивидуальности базируется на восьми тенденциях: четырех основных и четырех промежуточных:

интроверсия – экстраверсия;

тревожность – агрессивность;

ригидность – лабильность;

сензитивность – спонтанность.

Эти свойства соотносятся со свойствами нервной системы: активированность - инактивированность, лабильность (подвижность) – инертность (тугоподвижность), динамичность возбуждения - динамичность торможения, и с типами высшей нервной деятельности – слабым и сильным.

Согласно данной типологии, реакции людей на внешние воздействия делятся таким образом:

реакция, силы которой направлены вовне (сильный тип высшей нервной деятельности): наступательность, активное отстаивание своей позиции, противодействие, обвинение во всем окружающих, наиболее резкий способ реагирования – агрессия в отношении других;

реакция, преимущественно направленная на себя, внутрь личности (слабый тип высшей нервной деятельности): отступление, готовность отказаться от реализации своих намерений, склонность к самообвинению, наиболее резкая форма реагирования – суицид, аутоагрессия.

Промежуточные типы реагирования - смешанные :

лабильные (эмоционально-неустойчивые) общительные личности –результат смешения тревожности с экстравертированностью;

ригидные малообщительные – смешение агрессивности с интровертированностью.

Сочетание двух соседствующих на схеме тенденций реализуется в виде восьми вариантов социального поведения (см. рис 2).

Центральная часть схемы – стабильность.

Рис. 2. Ведущие индивидуально-типологические особенности и сопряженный с ними социально-психологический и когнитивный стиль

Каждый тип реагирования представляет собой продолжение индивидуально – личностной тенденции, которая базируется на типе высшей нервной деятельности и свойствах нервной системы.

Сильный тип соответствует сангвинику (типология темперамента по Гиппократу). Слабый тип – меланхолику. Смешанный ригидный – флегматику, смешанный лабильный – холерику.

В свою очередь, тип реагирования представляет собой основу для формирования того или иного личностного свойства, черты характера. Каждое качество человеческого характера обладает той особенностью, что выглядит как позитивное (умеренно выраженное) или как негативное (избыточно выраженное). Мягкость и доброта перерастают в рабскую послушность. Активность и лидерство превращаются в импульсивность и агрессивность. Ригидность (тугоподвижность, замедленность психических процессов) при усилении проявляется эксплозивными (взрывными) реакциями, педантизмом или мелочной мстительностью.

Чем ближе конкретный человек к гармоничной личности, тем разнообразнее созвездие индивидуально-личностных свойств, равно выраженных и сбалансированных. Если некоторые индивидуально-личностные (типологические) черты проявляются наиболее заостренно, то можно говорить об акцентуации характера.

Акцентуация характера может проявляться как усиление одной из личностных тенденций, но может быть мозаичной. Более трудными акцентуациями считаются те, при которых сочетаются противоположные свойства. Так, сочетание ригидности с лабильностью, повышенной тревожности с повышенной агрессивностью создает противоречивый паттерн (рисунок) личности, свидетельствующий о трудностях социальной адаптации человека.

Карл Леонгард выделяет 10 типов акцентуации характера:

Демонстративный тип. Повышенная способность к вытеснению, авантюризм, бахвальство, тщеславие, жалость к себе, необдуманность поступков, стремление к игре определенной социальной роли.

Педантичный тип. Нарушена способность к вытеснению, повышенная ригидность, добросовестность, обязательность.

Застревающий тип. Чрезмерная стойкость аффекта, обидчивость, злопамятность, мстительность, честолюбие, подозрительность.

Возбудимый тип. Недостаточность самоконтроля, импульсивность, ригидность.

Гипертимный тип. Повышенный фон настроения, оптимизм, активность.

Дистимный тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, сосредоточенность на мрачных сторонах жизни.

Циклотимный тип. Резкие перепады настроения: смена гипертимных и дистимных фаз.

Экзальтированный тип. Бурные реакции на внешние стимулы, легкость перехода от состояния восторга к состоянию печали.

Эмотивный тип. Впечатлительность, чувствительность.

Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость, покорность.

К. Леонгард считал, что акцентуированные личности – это далеко не худшая половина человечества с выраженным творческим потенциалом.

Контроль со стороны интеллекта также способствует гармонизации индивидуально-личностных свойств.

Духовность - высший уровень самосознания человека и эмоционального отношения к явлениям окружающей жизни. Духовность человека – это умение выйти за границы своего “Эго”, несвязанность с самим собой,трансличностность. Духовность – это достижение гармонии идентичности и сопричастности вселенскому началу жизни, открытие смысла жизни в космическом, трансперсональном контексте. Духовность – это обретение свободы, достоинства. Индивидуальность человека проявляется созвездием духовных качеств: автономности (независимость), терпимости (многомерность личности, способность увидеть себя в другом),аутентичности (искренность, умение быть самим собой), ответственности, внимательности, отзывчивости (открытость смыслам, любовь к природе, любовь к друзьям и даже врагам своим).

Мотивация (drive, motivation) – побудительная сила, лежащая в основе устремлений и действий индивида. У лиц сильного, гиперстенического склада преобладает направленность на достижение успеха, на самореализацию и удовлетворение эгоистических потребностей. У лиц слабого, гипостенического склада преобладает мотивация избегания неуспеха, ухода от конфликта с окружением, соответствия социальным ожиданиям. У эмотивных, тревожно-экстравертных личностей превалирует мотивация, направленная на эмоциональную вовлеченность, на общение в тех кругах, где возможна самодемонстрация. У личностей ригидного склада мотивация ориентирована на отстаивание собственного мнения и сохранение социально-экономических интересов.

Эмоции представляют собой индивидуальный стиль переживания. Гипотимные, сверхчувствительные к воздействиям окружающей среды личности реагируют на неблагоприятные обстоятельства депрессивно-тревожными реакциями. Спонтанные личности активно стремятся к самоутверждению, их эмоции оптимистичны, базируются на завышенной самооценке и стремлении к лидированию. Ригидные, индивидуалистичные, застревающие педанты реагируют на стресс не сразу, накапливая негативные эмоции, но впоследствии проявляются или “уходом” от проблем, или аффективными вспышками. Эмотивные личности отличаются склонностью к избыточной драматизации сложившийся ситуации.

Когнитивный стиль индивида определяется типом мышления. Личности, формирующиеся в условиях ригидных, тугоподвижных свойств нервной системы, отличаются формально-логическим, прагматическим мышлением с преобладанием способностей в области цифр, четких схем, конкретных ситуаций и формул. Индивидуально-личностный паттерн эмотивного типа отличается преобладанием наглядно-образного, целостно-чувственного, художественного восприятия. Тревожно-интровертные гипостеники предпочитают вербальный (словесный) материал, постижение смысла и обобщения словесной информации. Стеничные спонтанные личности отличаются целостным, интуитивным мышлением, опережающим опыт.

Индивидуальный стиль межличностного взаимодействия также находится в прямой зависимости от типа реагирования, в основе которого лежат ведущие тенденции. Тревожные интроверты стремятся сохранить теплые отношения с небольшим, но особо значимым окружением. Ригидные личности находятся в конфликте с окружением или уходят от контактов. Эмотивные личности отличаются выраженной вовлеченностью в межличностные отношения, стремятся найти у группы признание, занять значимую социальную позицию. Спонтанные личности стремятся к независимости и лидированию, проявляют высокую предприимчивость в деловых отношениях.

№33 Виды стресса. Стадии развития стресса.

И так виды стресса: Физический стресс. В результате интенсивной и длительной физической нагрузки (ручной труд), недостаток сна, длительные путешествия. Стресс от химического воздействия. Сюда относится употребление наркотиков, алкоголя, кофеина и загрязнителей окружающей среды, такие как химические вещества. А также загрязнители пищевых продуктов. Еще один вид — психологический стресс. В основном из-за перфекционизма (установление чрезмерно высоких стандартов, завышенная самооценка и повышенные стандарты в оценке других людей). Последствия такого вида стресса беспокойство, тревога, долгие часы работы. Эмоциональный вид стресса. Сюда относятся проблемы в личных отношениях, с постановкой жизненных целей и финансовые проблемы. Обычно причиной является эмоциональное перенапряжение и сопровождается вспышками гнева, а также чувствами вины, печали, страха и одиночества. Питательный стресс. Пищевая аллергия, недостаток витаминов и минералов. Стресс в результате травм или заболеваний. Вид профессионального стресса. Давление на работе. Вот такие бывают виды стресса. Мы должны быть готовы к различным стрессовым ситуациям. Берегите себя!