- •Анализ технического задания.

- •2. Выбор и обоснование элементной базы схемы.

- •3. Выбор и обоснование методов конструирования несущих конструкций.

- •4. Расчёт температурных режимов.

- •5. Расчёт виброзащищённости.

- •6. Расчёт эффективности экранирования.

- •7. Расчёт надёжности рэу

- •8. Расчет допусков рэу

- •Заключение.

- •Литература

6. Расчёт эффективности экранирования.

Экранирование электромагнитного поля основано на использовании явлений многократного отражения электромагнитных волн от поверхности экрана и затухания высокочастотной энергии в материале экрана. Многократное отражение волн обусловлено различием волновых сопротивлений диэлектрика и металла, из которого изготовлен экран. При многократном отражении электромагнитная энергия волны, достигнув экрана, частично затухает в его толще и частично отражается от поверхности экрана. Часть электромагнитной энергии волны достигает внутренней поверхности экрана, частично отражается от нее в направлении внешней поверхности экрана и частично проникает в экранированное пространство. При многократном отражении лишь незначительная часть энергии электромагнитных волн проникает вовнутрь экрана. Затухание энергии электромагнитной волны в толще экрана обусловлено тепловыми потерями на вихревые токи.

В практике конструирования РЭА наибольшее распространение получили три основные конструкции экранов: прямоугольные, цилиндрические, сферические.

В качестве экрана будем использовать прямоугольный экран, изготовленный из меди. Частота внешнего электромагнитного поля 500 кГц.

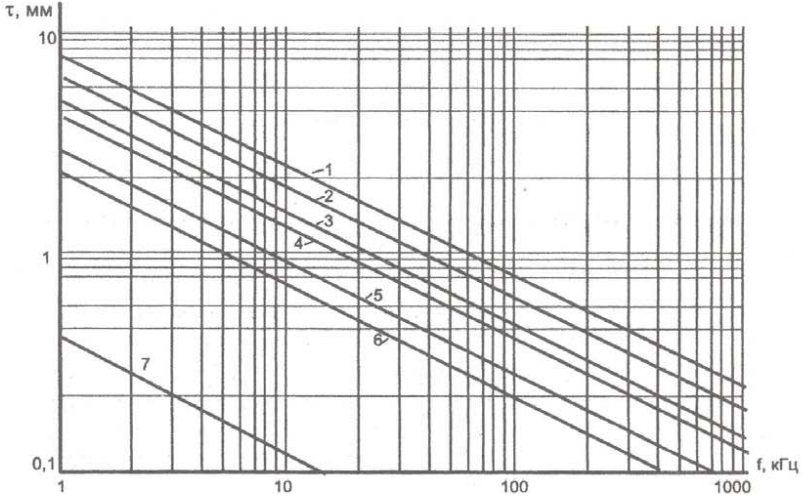

Для определения эффективности экранирования нужно найти эквивалентную глубину проникновения поля в экран. На рис 6.1. показана зависимость эквивалентной глубины проникновения электромагнитного поля от частоты для различных металлов. Для медного экрана при воздействии на него электромагнитного поля частотой 500кГц эквивалентная глубина проникновения составляет 0,07 мм. Так как толщина экрана должна быть больше эквивалентной глубину проникновения, то задаём толщину экрана 0,1 мм.

Рис. 6.1 Зависимость эквивалентной глубины проникновения от частоты. 1 – свинец;2 - олово; 3 - латунь; 4 — алюминий; 5 - цинк; 6 — медь; 7 — железо

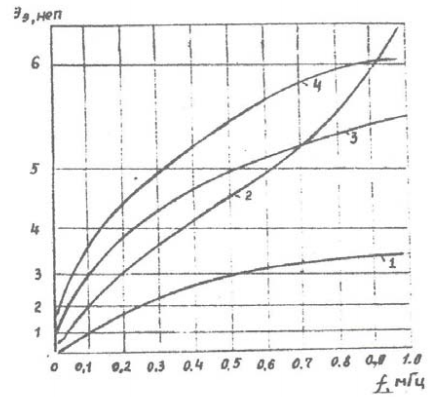

Рис. 6.2 Частотная зависимость эффективности экранирования экранов толщиной 0,1 мм.

1 - свинец; 2 - сталь; 3 - алюминий; 4 — медь

Проанализировав зависимость эффективности экранирования для экранов толщиной 0,1 мм от частоты электромагнитного поля, изображённой на рис. 6.2, приходим к выводу, что эффективность экранирования составляет примерно 5,3 Непера, что вполне удовлетворяет техническому заданию.

7. Расчёт надёжности рэу

Расчет выполняется для периода нормальной эксплуатации при следующих основных допущениях:

отказы случайны и независимы;

учитываются только внезапные отказы;

имеет место экспоненциальный закон надежности.

Исходные данные для расчета надёжности приводятся в таблице 7.1.

Элементы |

Пос. обоз. |

Номинал |

Кол-во, n |

1/ч |

1/ч |

ч |

Дроссели |

|

3мкГн |

10 |

0,34 |

3,4 |

0,8 |

Конденсаторы

|

С1,С2,С3,С6,С7,С9,С18, С19,С20,С23,С24,С25,С30 |

0,01мкФ |

13 |

0,075 |

0,975 |

0,3 |

С4,С21 |

300Ф |

2 |

0,15 |

|||

С5,С17 |

51Ф |

2 |

0,15 |

|||

С13,С29 |

4000мкФ |

2 |

0,15 |

|||

С14,С15,С31,С34,С35,С36,С33 |

1000Ф |

7 |

0,525 |

|||

С16 |

120Ф |

1 |

0,075 |

|||

С11,С12,С6, С22,С27,С28,С32 |

10мкФ |

7 |

0,525 |

|||

С10,С26 |

500мкФ |

2 |

0,15 |

|||

Микросхемы |

DA1-DA5 |

К544УД2 |

5 |

0,38 |

1,9 |

1,3 |

Предохранители |

FU1, FU2 |

10A |

2 |

0,5 |

1 |

0,1 |

Резисторы |

R1,R31 |

820Ом |

2 |

0,45 |

0,9 |

0,3 |

|

R2,R8,R32, R37 |

47кОм |

4 |

1,8 |

||

|

R3,R6,R7,R10,R11,R14,R17,R20,R21,R23,R30,R33,R36,R38,R40 |

5,1кОм |

15 |

6,75 |

||

|

R4,R5,R34, R35 |

210кОм |

4 |

1,8 |

||

|

R9,R39 |

2,4кОм |

2 |

0,9 |

||

|

R15,R16 |

12кОм |

2 |

0,9 |

||

|

R12,R29 |

1,5кОм |

2 |

0,9 |

||

|

R13,R28 |

330Ом |

2 |

0,9 |

||

|

R18,R22 |

3,3кОм |

2 |

0,9 |

||

|

R19 |

1,8кОм |

1 |

0,45 |

||

|

R24, R25, R26, R27 |

2кОм |

4 |

1,8 |

||

|

R41 |

110кОм |

1 |

0,45 |

||

|

R42,R43,R44 |

5,6кОм |

3 |

1,35 |

||

Стабилитроны

|

VD1 |

КС156h |

1 |

0,48 |

0,48 |

0,3 |

VD2,VD3 |

Д814А |

2 |

0,96 |

|||

|

VD4 |

КС156А |

1 |

0,48 |

||

|

VD5 |

Д242 |

1 |

0,48 |

||

Транзисторы |

VT1,VT3, VT12,VT13, VT14,VT15, VT16,VT17, VT21 |

КТ315Г |

9 |

0,3 |

2,7 |

0,6 |

VT2,VT20, VT22 |

КТ361Е |

3 |

0,9 |

|||

VT4 |

КТ817А |

1 |

0,3 |

|||

VT5,VT6 |

КТ608А |

2 |

0,6 |

|||

VT7 |

ГТ905А |

1 |

0,3 |

|||

VT8 |

ГТ804А |

1 |

0,3 |

|||

VT9,VT19 |

ГТ921Е |

2 |

0,6 |

|||

VT10 |

КТ801А |

1 |

0,3 |

|||

VT11 |

ГТ908А |

1 |

0,3 |

|||

VT18 |

КТ814А |

1 |

0,3 |

|||

Пайка |

- |

- |

289 |

0,01 |

2,89 |

0,4 |

Определяем значение суммарной интенсивности отказов элементов устройства по формуле [2 стр.12]:

,(7.1)

,(7.1)

где:

-

среднегрупповое значение интенсивности

отказов элементов j-й

группы, найденное с использованием

справочников, j

= 1,…к,

1/ч.

-

среднегрупповое значение интенсивности

отказов элементов j-й

группы, найденное с использованием

справочников, j

= 1,…к,

1/ч.

-

количество элементов вj-й

группе,j

= 1,…к,

шт.

-

количество элементов вj-й

группе,j

= 1,…к,

шт.

к- число сформированных групп однотипных элементов.

Суммарную интенсивность отказов элементов РЭА с учетом электрического режима и условий эксплуатации определяем по формуле [2 стр.12]:

,(7.2)

,(7.2)

где:

Кэ- обобщенный эксплуатационный коэффициент, выбираемый по таблице 7.2 в зависимости от вида РЭА или условий его эксплуатации.

Таблица 7.2

-

Область и условия применения РЭА

Кэ

Лабораторные условия

1,0

Орбитальные спутники

1,5

Стационарное наземное оборудование

2,0

Перевозимое наземное оборудование

5,0

Портативное наземное оборудование

7,0

Самолётная РЭА (кабина пилота)

5,0

Самолётная РЭА (приборный отсек)

7,0

Оборудование ступеней выведения спутников на орбиту

8,0

Боевые ракеты

10,0

С использованием гипотезы об экспоненциальном законе надежности подсчитываем наработку на отказ и вероятность безотказной работы за заданное время по формулам [2 стр.13] и [2 стр.13] соответственно:

,

(7.3)

,

(7.3)

,

(7.4)

,

(7.4)

где:

-

заданное время работы, равное 10000 ч.

-

заданное время работы, равное 10000 ч.

Определяем вероятность отказа за заданное время работы по формуле [2 стр.15]:

,

(7.5)

,

(7.5)

Рассчитываем среднее время восстановления по формуле [2 стр.18].

,

(7.6)

,

(7.6)

Определяем заданное время по формуле [2 стр.19]:

,

(7.7)

,

(7.7)

где:

—

случайное

время восстановления j-го

элемента.

—

случайное

время восстановления j-го

элемента.

Определяем значение вероятности восстановления за заданное время по формуле [2 стр.18]:

,

(7.8)

,

(7.8)

Рассчитываем коэффициент готовности по формуле [2 стр.20]:

,

(7.9)

,

(7.9)

Определяем коэффициент ремонтопригодности, характеризующий степень необходимости ремонта по формуле [2 стр.20]:

,

(7.10)

,

(7.10)

Рассчитываем вероятность нормального функционирования за заданное время работы по формуле [2 стр.32]:

,

(7.11)

,

(7.11)

Определяем вероятность безотказной работы с учётом восстановления по формуле [2 стр.33]:

,

(7.12)

,

(7.12)

Определяем доверительные границы.

˂

˂

где:

п- количество отказов, после которых испытание прекращается.

Определяем число степеней свободы распределения (7) и прибавляем 3 число независимых условий (связей), наложенных на частоты pi, а следовательно, и на распределение параметра. [3 стр. 210]

п =10 отказов.

,

(7.13)

,

(7.13)

[4 стр. 59]

Результаты расчёта надёжности приведены в таблице 7.3

Таблица 7.3

-

№ формулы

Обозначение

Значение

Ед. изм.

(7.1)

1/ч

(7.2)

1/ч

(7.3)

12289

ч

(7.4)

0,443

-

(7.5)

0,557

-

(7.6)

0,409

ч

(7.7)

2,6

ч

(7.8)

0,99826

-

(7.9)

0,999967

-

(7.10)

0,000033

-

(7.11)

0,443

-

(7.12)

0,9986

-

(7.13)

100000

ч

(7.14)

-

1/ч

(7.15)

-

1/ч

Проанализировав произведенные расчеты надёжности и сопоставив с требованиями технического задания делаем вывод, что надёжность достаточна и нет необходимости в применении более надёжных элементов.

Резервирование РЭС

Под резервированием понимают способ обеспечения надежности изделия за счет использования дополнительных средств и возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций.

Указанные выше средства и возможности определяют следующие разновидности резервирования РЭС: функциональное, временное, информационное и структурное.

При функциональномрезервировании ряд устройств, не предназначенных специально для решения не свойственных им задач, берут на себя выполнение функций отказавших устройств при уменьшении показателей качества системы в целом .

Временное резервирование предполагает возможность использования объективно изменяющегося резерва времени для восстановления технических характеристик системы. В частности, если допустимое время потери информации в радиоэлектронном изделии оказывается больше, чем время восстановления, то и устранение отказа не отразится на значении коэффициента готовности указанного изделия.

Информационное резервирование связано с соответствующей организацией программного, математического и аппаратного обеспечения (ПО, МО, АО), предусматривающей исключение сбоев, проверку наиболее важных алгоритмов и компенсацию потери информации по одному из отказавших каналов информацией по другому каналу.

Структурное резервирование достигается путем введения в структуру РЭС дополнительных элементов.

При этом необходимо различать понятия: основной, резервный и резервируемый элемент изделия. Основной элемент необходим для выполнения требуемых функций без использования резерва. Резервный элемент предназначен для выполнения функций основного элемента в случае его отказа. Под резервируемым элементом понимается основной элемент, на случай отказа которого в изделии предусмотрены один или несколько резервных элементов.

Резервирование именуется постоянным, если используется нагруженный резерв и при отказе любого из элементов в резервированной группе выполнение изделием требуемых функций осуществляется оставшимися элементами без переключений.

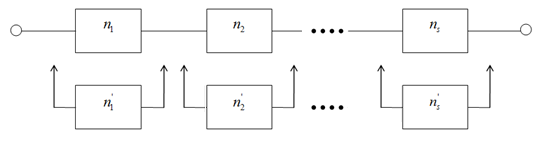

Резервирование, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента, носит название резервирование замещением (рис.7.1).

Для резервированных соединений РЭС важное значение имеет понятие кратности резервирования, которое определяется как отношение числа резервных элементов к числу резервируемых ими элементов, выраженное несокращаемой дробью [4 стр. 57]:

(7.16)

(7.16)

где:

s – общее число элементов расчета резервированного соединения;

r – число элементов, минимально необходимых для выполнения изделием требуемых функций;

(s–r) – число резервных элементов

Из расчетов в таблице (7.3) видно, что двухтактный импульсный усилитель НЧ при заданном времени работы обладает довольно низкой вероятностью безотказной работы (0,44), поэтому применяем резервирование замещением. Для этого разобьем схему блока питания на функциональные узлы, вычислим вероятность безотказной работы каждого из них, определим

вероятность отказов каких узлов максимальная и проведём резервирование.

Проведя анализ схемы электрической принципиальной, разбиваем её на три функциональных блока: генератор тактовых импульсов (ГТИ), широко-импульсный модулятор, фильтр низких частот (ФНЧ)[приложениеГ].

Для расчета безотказной работы устройства воспользуемся формулой [1, стр. 158]:

,(7.17)

,(7.17)

где:

Pi(t) – вероятность безотказной работы отдельного блока, для заданного времени t;

N – количество функциональных блоков;

Pустр.(t) – вероятность безотказной работы всего устройства.

Для расчета вероятности отказа каждого блока воспользуемся формулой [1, стр. 204]:

,(7.18)

,(7.18)

где:

qi(t) – вероятность отказа отдельного блока.

В случае произвольного числа резервных элементов r вероятность отказа резервируемого узла определяется по формуле [1, стр. 204]:

,(7.19)

,(7.19)

где:

r–число резервных блоков.

Производим

расчеты значений

для каждого функционального блока с

помощью ПЭВМ в среде MCEXCEL.

Результаты расчётов записываем в виде

таблиц:

табл. 7.4–

для генератора тактовых импульсов

(ГТИ), табл. 7.5–

для широко-импульсного модулятора,

табл.

7.6–

для фильтра низких частот (ФНЧ).

для каждого функционального блока с

помощью ПЭВМ в среде MCEXCEL.

Результаты расчётов записываем в виде

таблиц:

табл. 7.4–

для генератора тактовых импульсов

(ГТИ), табл. 7.5–

для широко-импульсного модулятора,

табл.

7.6–

для фильтра низких частот (ФНЧ).

Таблица 7.4 Расчёт вероятности безотказной работы генератора тактовых импульсов (ГТИ)

Группа элементов |

Количество элементов в группе |

Справочное

значение

|

Значение

|

Значение

|

FU1 |

1 |

0,5 |

4,8086 |

4,8086 |

С1…C5, С7…C13, С33,С34 |

14 |

0,075 |

0,1889 |

2,6446 |

R1…R13 |

13 |

0,45 |

0,0481 |

0,6253 |

DA1,DA2 |

2 |

0,38 |

0,22 |

0,44 |

VT1…VT8 |

8 |

0,6 |

1,0304 |

8,2432 |

L1…L4 |

4 |

0,34 |

0,0618 |

0,2472 |

|

|

|

|

0 |

VD1,VD2, VD5 |

3 |

0,48 |

0,893 |

2,679 |

Пайки |

106 |

0,01 |

0,055 |

5,83 |

∑ |

|

|

|

25,5179 |

Таблица 7.5 Расчёт вероятности безотказной работы широко-импульсного модулятора

Группа элементов |

Количество элементов в группе |

Справочное значение |

Значение

|

Значение |

FU2 |

1 |

0,5 |

4,8086 |

4,8086 |

С6, С14…C16, С25…C30 |

10 |

0,075 |

0,1889 |

1,889 |

R14…R30 |

17 |

0,45 |

0,0481 |

0,8177 |

VT9…VT19 |

11 |

0,6 |

1,0304 |

11,3344 |

VD3,VD6, VD7 |

3 |

0,48 |

0,893 |

2,679 |

Пайки |

94 |

0,01 |

0,055 |

5,17 |

∑ |

|

|

|

26,6987 |

Таблица 7.6 Расчёт вероятности безотказной работы фильтра низких частот (ФНЧ)

Группа элементов |

Количество элементов в группе |

Справочное значение |

Значение

|

Значение |

С6,C35, С18…C24, С31,C32 |

11 |

0,075 |

0,1889 |

2,0779 |

R31…R44 |

14 |

0,45 |

0,0481 |

0,6734 |

VT20...VT22 |

13 |

0,6 |

1,0304 |

13,3952 |

VD4,VD6, VD5 |

3 |

0,48 |

0,893 |

2,679 |

L5…L10 |

6 |

0,34 |

0,0618 |

0,3708 |

DA3,DA4, DA5 |

3 |

0,38 |

0,22 |

0,66 |

Пайки |

89 |

0,01 |

0,055 |

4,895 |

∑ |

|

|

|

24,7513 |

Все полученные результаты расчётов сведём в табл. 7.7.

Таблица 7.7 Результаты расчётов

№ блока |

Интенсивность отказов блока

|

Наработка

на отказ

|

Вероятность

безотказной работы

|

1 |

25,5179 |

39189 |

0,775 |

2 |

26,6987 |

37455 |

0,766 |

3 |

24,7513 |

40402 |

0,781 |

Произведём расчёт числа резервных элементов для каждого блока. Для этого требуется рассчитать вероятность безотказной работы каждого блока. Резервирование будем проводить до того, пока вероятность безотказной работы не станет равной 0,92.

Подсчитаем количество требуемых резервирований для каждого блока по формулам (7.17), (7.18), (7.19). Результаты расчётов представляем в виде табл. 7.8. Величина m в таблице 7.8 – это сумма основного и резервных блоков.

Таблица 7.8 Результаты расчётов резервирования

M |

P1(t) |

P2(t) |

P3(t) |

1 |

0,775 |

0,766 |

0,781 |

2 |

0,9493 |

0,945 |

0,952 |

3 |

0,9974 |

0,997 |

0,9977 |

Из таблиц 7.5 и 7.6 видно, что самую большую вероятность отказов имеет блок №3 (стабилизатор). Поэтому принимаем количество резервных элементов для функциональных блоков №1, №2 r=2, а блок №3 r=1. В этом случае вероятность безотказной работы рассматриваемого двухтактного импульсного усилителя НЧ определяется по формуле (7.17) и равна:

Построим график зависимости вероятности безотказной работыот времени до и после резервирования[приложениеД].

Постоянное резервирование используют тогда, когда между какими-то точками электрической схемы необходимо обеспечить наличие определенных свойств (резистивных, емкостных, полупроводящих, усилительных и т.д.), а количественное значение характеристики, описывающей эти свойства, не играет принципиальной роли. В схеме электрической принципиальной рассматриваемой в данном курсовом проекте уже предусмотрено постоянное резервирование некоторых элементов. Так элементы в группах C25…С27; C4…С6; C33, С3; C7, С34 соединены параллельно и выполняют функцию постоянного резервирования (поскольку каждую группу этих элементов можно было бы заменить эквивалентной ёмкостью). Следовательно, график зависимости вероятности безотказной работы от времени с постоянным резервированием будет такой же, как и без резервирования.