- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Последовательность выполнения работы

- •1. Внеурочная подготовка

- •2. Задания для самостоятельной работы

- •3. Методические указания

- •4. Задания для дневника-отчета

- •5. Контрольные задания

- •Генеративные почки на зачаточном побеге имеют мало листьев, а на его верхушке находятся зачатки цветка или соцветия. Генеративная почка крупнее вегетативной и имеет округлую форму.

- •2. Сушка растений.

Генеративные почки на зачаточном побеге имеют мало листьев, а на его верхушке находятся зачатки цветка или соцветия. Генеративная почка крупнее вегетативной и имеет округлую форму.

Фактура (гладкая, опушенная, железистая, с шипиками и колючками, пробковидная, бугристая, трещиноватая и пр.) и цвет (малино-красный, золотистый, синеватый, ярко-желтый, беловатый, черный, бурый и пр.) побегов служат важным декоративным качеством.

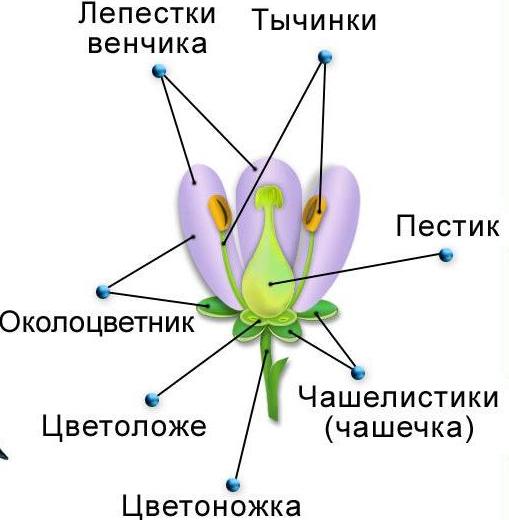

МОРФОЛОГИЯ ЦВЕТКА. Цветок представляет собой укороченный побег с видоизмененными листьями, приспособленный для полового размножения: в результате опыления и оплодотворения образуются плоды и семена.

Типы цветков по симметрии:

актиноморфный (правильный) – цветок имеет две и более плоскости симметрии;

зигоморфный (неправильный) – цветок имеет одну плоскость симметрии;

ассимметричный – цветок не имеет ни одной плоскости симметрии (рис. 11).

Рис. 11. Типы цветков по симметрии: 1 –актиноморфный; 2 – зигоморфный; 3 – ассимметричный

С троение

цветка (рис. 12).

троение

цветка (рис. 12).

Цветоножка – осевая часть цветка, обычно лишенная листьев, которая служит для прикрепления цветка к стеблю либо к оси соцветия. Если цветоножка отсутствует, цветок называют сидячим.

Цветоложе – верхняя расширенная часть цветоножки, к которой прикрепляются остальные части цветка.

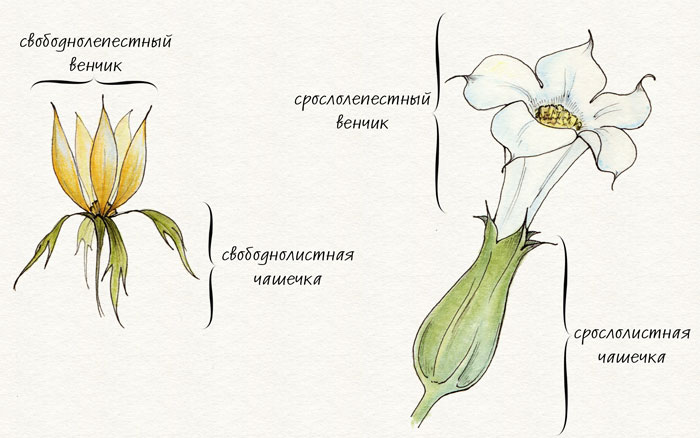

Околоцветник – покровы цветка. Если околоцветник отсутствует, то цветок называют голым (беспокровным). Околоцветник может быть простым (образован однородными, одинаково окрашенными элементами) и двойным (образован чашечкой и венчиком) (рис. 13).

Чашечка – наружный круг двойного околоцветника; состоит из плотных, обычно зеленых, листочков – чашелистиков. Чашелистики могут быть свободными (формируется раздельнолистная чашечка) или сросшимися (образуется сростнолистная чашечка) (рис.14).

Рис. 12. Строение цветка

Венчик – внутренний круг двойного околоцветника, который состоит из окрашенных лепестков. Лепестки бывают свободными (венчик свободнолепестной, или раздельнолепестной) или сросшимися (венчик сростнолепестной, или спайнолепестной).

Рис. 13. Типы околоцветника

Рис. 14. Типы венчика

Некоторые растения имеют махровые цветки. В одном случае в цветке больше лепестков, чем в немахровом (простом), в другом случае увеличение махровости обуславливается изменением строения цветков (тычинки превращаются в лепестки). Растения с махровыми цветками дают меньше семян или бывают полностью стерильными.

В сростнолепестном венчике различают трубку (образована сросшимися частями лепестков), отгиб (обычно образован отогнутыми наружу частями лепестков) и зев (место перехода трубки в отгиб).

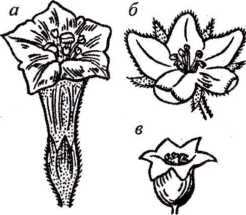

В зависимости от размеров трубки, а также величины и формы отгиба различают следующие формы актиноморфных (правильных) сростнолепестных венчиков (рис. 15):

воронковидный − трубка крупная, воронковидная, отгиб слабо выражен;

колесовидный − трубка маленькая или отсутствует, отгиб расположен в одной плоскости;

колокольчатый − трубка воронковидная или чашевидная, постепенно переходит в малозаметный отгиб;

трубковидный − трубка цилиндрическая, отгиб короткий прямостоячий;

блюдцевидный − трубка хорошо развита, цилиндрическая, отгиб широкий.

Рис. 15. Типы правильных сростнолепестных венчиков:

а – воронковидный; б − колесовидный; в – колокольчатый; г – трубковидный; д − блюдцевидный:

1 – трубка; 2 – отгиб; 3 – зев.

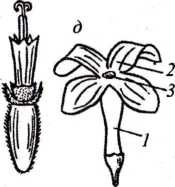

Зигоморфные венчики также представлены несколькими формами (рис. 16):

двугубый − имеет отгиб, состоящий из нижней (образована 3 сросшимися лепестками) и верхней (образована 2 сросшимися лепестками) губы;

язычковый − нижняя часть лепестков срослась в трубку, а верхняя имеет вид язычка, образованного 3-5 сросшимися лепестками;

шпористый − лепестки образуют полый вырост - шпорцу;

мотыльковый − состоит из верхнего самого крупного лепестка (парус, или флаг), 2 боковых (крылья, или весла) и 2 сросшихся или сомкнутых нижних (лодочка).

Рис. 16. Формы зигоморфных венчиков: а − двугубый; 6 − язычковый; в − шпористый;

г − мотыльковый: 1 − парус; 2 − весла; 3 – лодочка

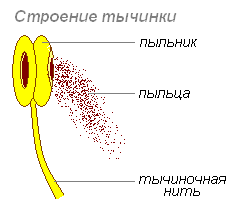

Тычинки расположены на цветоложе внутрь от околоцветника. В совокупности они образуют андроцей, что в переводе с греческого означает «дом мужчины». Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника (рис.17). В гнездах пыльника развивается пыльца, служащая для опыления и оплодотворения. В цветке бывает от одной до нескольких сотен тычинок.

Рис. 17. Строение тычинки

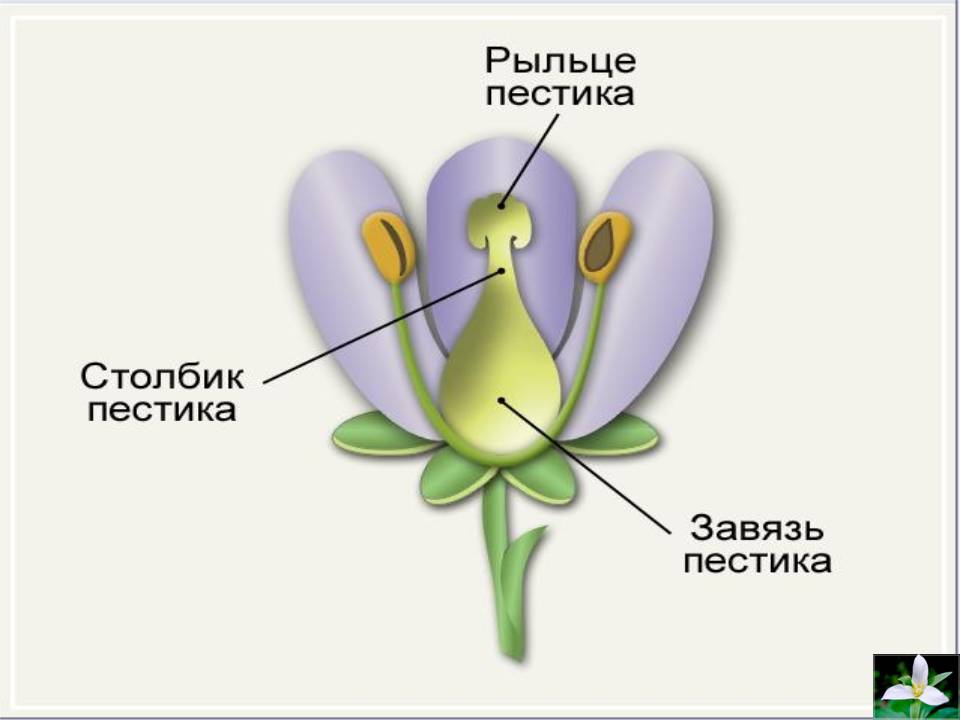

Пестик образован одним или несколькими сросшимися видоизмененными листочками − плодолистиками. Совокупность пестиков цветка называют гинецеем, что в переводе с греческого означает «дом женщины». Пестик состоит из завязи (нижняя расширенная часть), столбика (средняя суженная часть) и рыльца (верхняя часть). Внутри завязи располагаются семяпочки (рис. 18). После опыления и оплодотворения из семяпочек развиваются семена, а из завязи образуется плод.

Рис. 18. Строение пестика

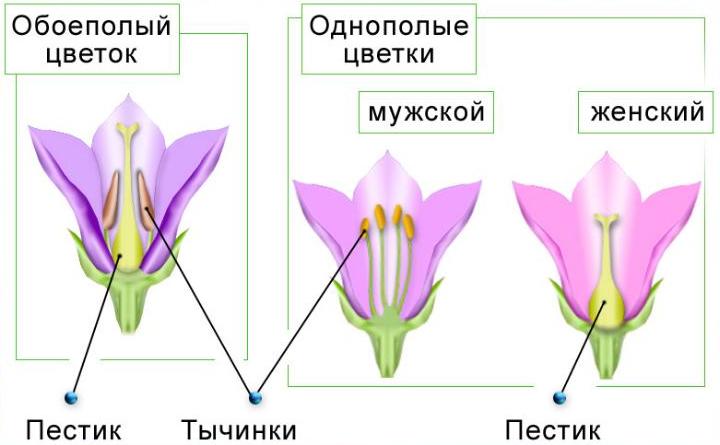

У большинства цветочно-декоративных растений цветки обоеполые (имеют тычинки и пестики), реже однополые, имеют только тычинки (мужские цветки) или только пестики (женские цветки) (рис. 19).

Рис. 19. Обоеполые и однополые цветки

Растения бывают однодомные, если все цветки (обоеполые или однополые) расположены на одном и том же растении, и двудомные, когда однополые цветки находятся на разных растениях, т.е. одно растение с мужскими, а другое – с женскими цветками (рис. 20).

Рис. 20. Двудомные и однодомные растения

Цветки отличаются большим разнообразием по строению, размерам, окраске, аромату, времени и продолжительности цветения.

По величине цветки декоративно-цветущих древесных пород подразделяются на группы:

весьма крупные (более 10 см);

крупные (5-10 см);

небольшие (2-5 см);

мелкие (до 2 см).

По качеству запах цветков может быть приятным и посредственным (неприятным).

По силе запаха:

очень душистые – запах ощутим на значительном расстоянии;

душистые – запах ощутим на недалеком расстоянии;

слабодушистые – запах ощутим лишь непосредственно вблизи растений.

По периоду цветения древесные породы подразделяются на следующие группы:

весеннецветущие (апрель-май);

летнецветущие (июнь-август);

осеннецветущие (сентябрь-октябрь).

По продолжительности цветения древесные породы подразделяются на:

продолжительно цветущие (дольше 1 месяца);

цветение средней продолжительности (до 1 месяца);

непродолжительно цветущие (1-2 недели).

Цветки на растениях располагаются одиночно или собраны в соцветия. Одиночными цветками обычно заканчивается главный побег и побеги последующих порядков, нередко они могут располагаться в пазухах листьев.

Соцветие − это побег или система видоизмененных побегов, которые несут цветки. В соцветии различают главную ось (ось соцветия) и боковые оси, которые заканчиваются цветоножками, несущими цветки.

В зависимости от характера нарастания оси соцветия и последовательности развития цветков выделяют бокоцветные и верхоцветные соцветия.

Бокоцветное соцветие − соцветие, ось которого нарастает неопределенно долго, распускание цветков обычно идет от основания к верхушке или от периферии к центру, если цветки расположены в одной плоскости. В зависимости от степени разветвления главной оси выделяют простые и сложные бокоцветные соцветия.

Простые соцветия имеют неразветвленную ось, непосредственно на которой в пазухах листьев или прицветников либо на цветоножках располагаются цветки:

кисть − вдоль удлиненной оси соцветия на цветоножках почти одинаковой длины располагаются цветки;

колос − вдоль оси соцветия расположены сидячие цветки;

початок − отличается от колоса утолщенной мясистой осью соцветия;

зонтик − ось соцветия укорочена, цветки расположены на равных по длине цветоножках, выходящих из одного места;

щиток − цветки располагаются на цветоножках разной длины (нижние цветоножки длиннее верхних) и находятся почти на одном уровне;

головка − ось соцветия укорочена и головчато расширена;

корзинка − ось соцветия укорочена и блюдцеобразно, чашевидно или конически расширена; цветки сидячие, плотно сомкнуты на широком общем цветоложе; верхушечные листья образуют обертку соцветия (рис. 21).

Рис. 21. Типы простых бокоцветных соцветий

Сложные соцветия имеют разветвленную главную ось, на боковых ответвлениях которой располагаются цветки:

сложная кисть (метелка) − на главной оси располагаются соцветия кисти;

сложный колос − на главной оси располагаются простые колосья;

сложный зонтик − на боковых осях располагаются соцветия зонтики;

сложный щиток − на боковых осях располагаются соцветия щитки (рис. 22).

Рис. 22. Типы сложных бокоцветных соцветий

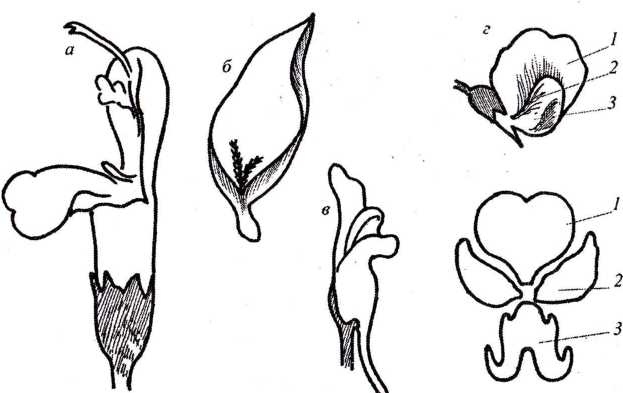

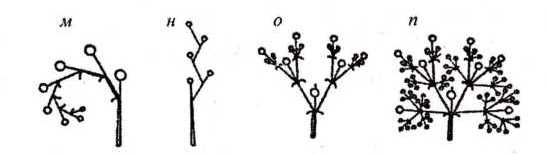

Верхоцветное соцветие − это соцветие, главная ось которого заканчивается цветком, что ограничивает ее дальнейший рост. Верхушечный цветок распускается первым. Остальные цветки появляются на боковых осях и расцветают после верхушечного обычно в нисходящей последовательности либо от центра к периферии. У растений наиболее распространены следующие типы верхоцветных соцветий:

однолучевой верхоцветник (монохазий) − под верхушечным цветком главной оси находится ось второго порядка, которая заканчивается цветком, затем ось третьего порядка и т.д. Если подцветочные оси отходят в одну сторону, то образуется улиткообразно закрученное соцветие - завиток, или улитка; если же боковые оси отходят попеременно, то в одну, то в другую сторону, формируется извилина.

двулучевой верхоцветник (дихазий) − под верхушечным цветком главной оси располагаются две оси второго порядка, каждая из которых заканчивается цветком и повторяет этот способ ветвления. Разновидностью дихазия является пучок. В таком случае цветоносы короткие, соцветие сжато в одной плоскости.

многолучевой верхоцветник (плейохазий, или ложный зонтик) − под верхушечным цветком главной оси располагаются более двух осей второго порядка, каждая из которых заканчивается цветком (рис. 23).

Рис. 23. Типы верхоцветных соцветий:

м − завиток; н − извилина; о – дихазий; п –плейохазий

Кроме перечисленных встречаются смешанные соцветия, которые образованы сочетанием различных типов соцветий.

По величине соцветия декоративно-цветущих древесных пород подразделяют на:

весьма крупные (20-30 см);

крупные (10-20 см);

мелкие (до 10 см)

В процессе цветения происходит опыление цветков, т.е. перенос пыльцы на рыльце пестика. Если пыльца попадает на пестик этого же цветка и оплодотворяет его, то такое явление называется самоопылением, а растения самоопыляющимися. Если пыльца с цветка одного растения попадает на рыльце пестика цветка, находящегося на другом растении, и оплодотворяет его, происходит перекрестное опыление, а растения называются перекрестноопыляющимися. Пыльца может переноситься искусственно в оранжерейных условиях или при помощи ветра, насекомых и другими способами.

МОРФОЛОГИЯ ПЛОДА. Плод – видоизмененный после оплодотворения пестик, в сильно развившейся завязи которого находятся семена. Основные части плода – это наружная оболочка, называемая околоплодником (может быть сухим и сочным) и расположенные внутри нее семена. Классификация плодов приведена в табл. 3.

Табл. 3. Классификация плодов

Многосеменные |

Односеменные |

|

Сухие |

Сочные |

|

|

|

|

многоорешек

|

|

|

листовка, многолистовка

|

померанец

|

|

|

тыквина

|

|

|

|

|

|

гранатина

|

|

|

шишкоягода

|

|

|

|

|

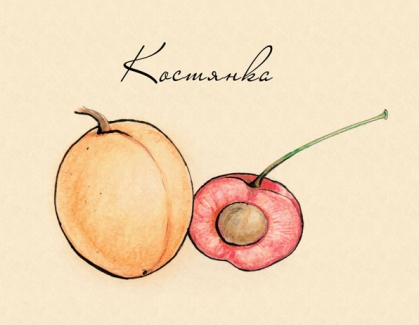

Костянка – плод, состоящий из мясистого и обычно сочного среднего слоя околоплодника, внутреннего деревянистого слоя, окружающего семя (косточки), и тонкого кожистого наружного слоя. Обычно костянка состоит из одного семени и околоплодника – однокостянка (слива, вишня, абрикос). Сросшиеся вместе костянки образуют сложную костянку, или многокостянку (малина, ежевика, костяника).

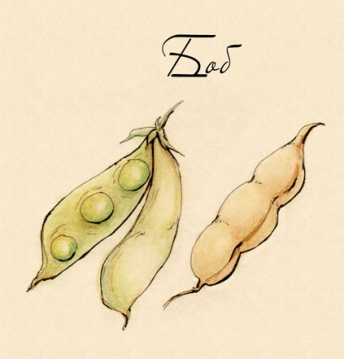

Боб – одногнездный, сухой, продолговатый, много- или односемянной плод, при созревании раскрывается сверху вниз двумя створками по брюшному шву и спинной складке. Семена в бобе прикреплены к стенкам плода (бобовые).

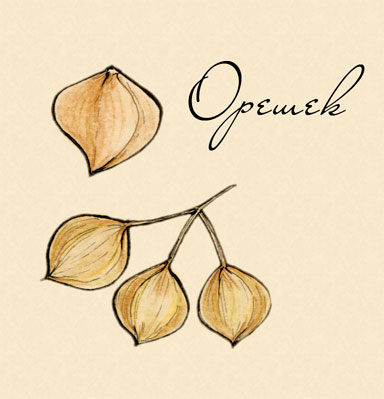

Орешек – сухой, односемянной, нераскрывающийся плод с кожистым околоплодником (настурция). Плод, состоящий из нескольких орешков, называют многоорешек (лапчатка).

Листовка – одногнездный плод; раскрывается по брюшному шву; бывает одно-, двух- и многогосемянной (чаще всего). Плод, состоящий из нескольких листовок, называют многолистовка (пион).

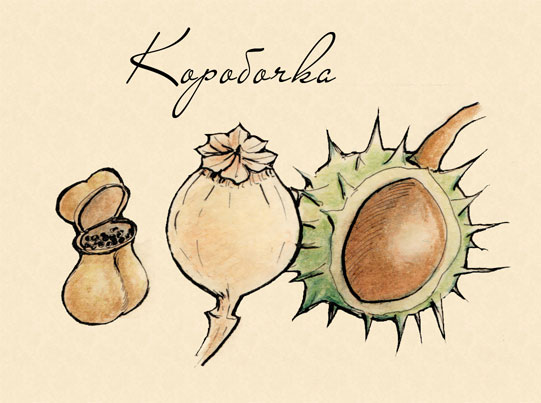

Коробочка – одно- или многогнездный сухой плод с плотным, кожистым или деревянистым околоплодником, внутри которого свободно лежат семена. Коробочки при созревании раскрываются различными способами, разбрасывая семена (конский каштан).

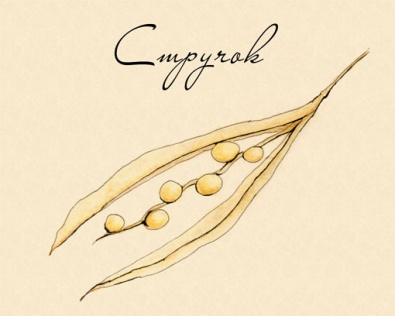

Стручок – двухгнездный, сухой многосемянной продолговатый плод, вскрывающийся двумя створками; семена прикрепляются к продольной перегородке (капустные); длина стручка значительно превышает ширину.

Стручочек – разновидность стручка, когда между длиной и шириной отличия незначительны (лунария, иберис).

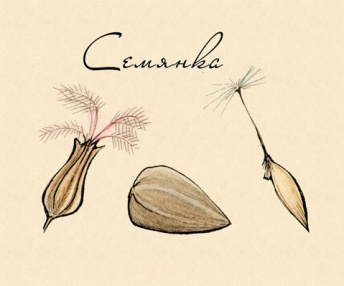

Семянка – сухой, односемянной плод с кожистым, невскрывающимся при созревании околоплодником. На семянках часто развиваются дополнительные выросты, способствующие распространению семян: хохолки, летучки, крючочки и пр. (сложноцветные)

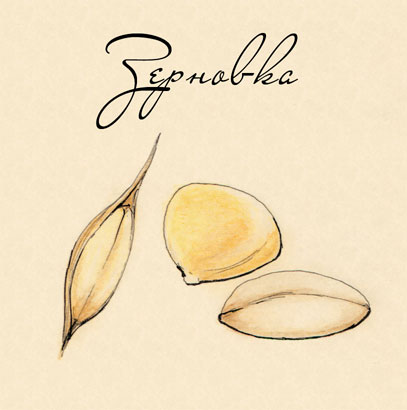

Зерновка – сухой односемянной, невскрывающийся плод с пленчатым околоплодником, который очень тесно прилегает к семенной кожуре и кажется сросшимся с ней (злаковые).

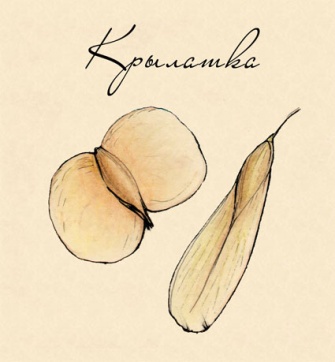

Крылатка – простой сухой, невскрывающийся плод, у которого околоплодник разрастается в виде плоского волокнистого крыла и позволяет семенам разноситься ветром на большие расстояния. Крыло может вырастать с одного конца семени (клен, ясень), или обрастать вокруг него (вяз).

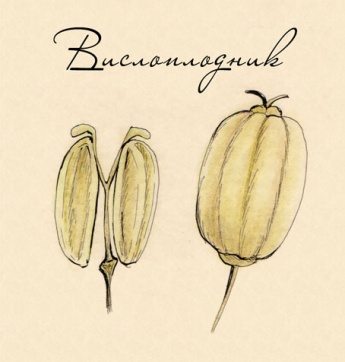

Вислоплодник – сухой двусемянный дробный плод, при созревании распадается на две продольные половинки (полуплодика) и некоторое время висят на расщепленном надвое стержне (зонтичные и некоторые аралиевые).

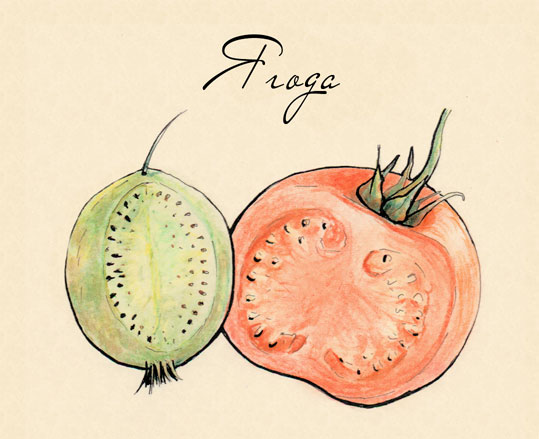

Ягода – многосемянной, чаще всего многогнездный плод с мясистым и сочным околоплодником. В отличие от костянки, не имеет косточки (виноград, томат). Разновидности ягодообразного плода: померанец – имеет толстый, снаружи железистый, внутри волокнистый околоплодник, гнезда разделены пленчатым слоем и выполнены мешочками с соком (лимон, апельсин, мандарин); тыквина – ягодообразный плод с мясистым внутренним слоем, сочным средним и более-менее твердой, тонкой наружной кожицей (тыквенные).

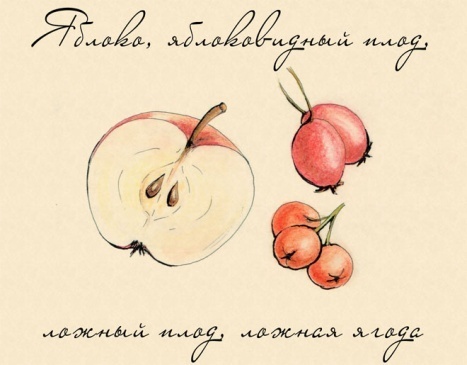

Яблоко, яблоковидный плод (ложный плод) – сочный плод, у которого сочная внешняя мякоть образуется сильно разросшимся цветоложем, а плодолистики образуют внутри плода 3-5 гнезд из жестких или образующих твердую «косточку» перегородок, содержащих семена (яблоко, груша).

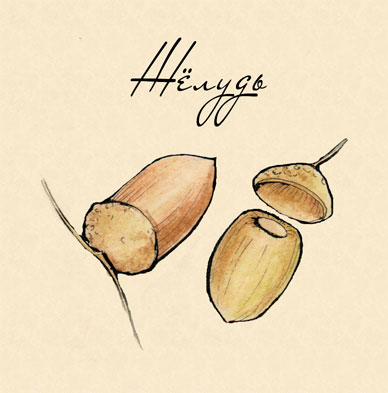

Желудь – односемянной, невскрывающийся плод с кожистым околоплодником, у основания покрыт плюской (дуб).

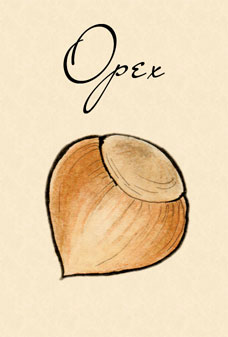

Орех – отличается от желудя более или менее деревянистым околоплодником (лещина).

Гранатина – многосеменной многогнездный плод с плотным кожистым околоплодником, неправильно растрескивающимся при созревании (гранат).

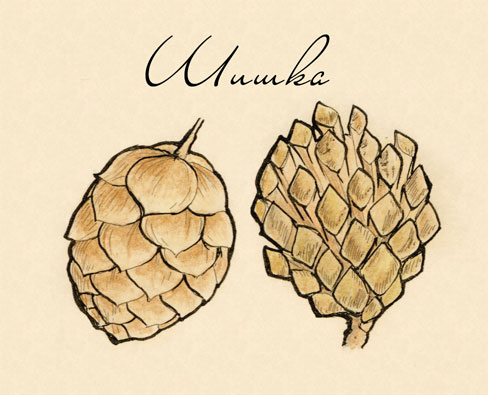

Отдельно стоит упомянуть части голосеменных (хвойных) растений, несущих семена: шишки и шишкоягоды.

Шишка – овальный плод, представляющий собой видоизмененный побег хвойных растений, покрытый чешуйками, сохраняющимися до созревания семян (ель, сосна).

Шишкоягода – сочный плод, который образуется после оплодотворения чешуек женских шишек и их срастания (можжевельник).

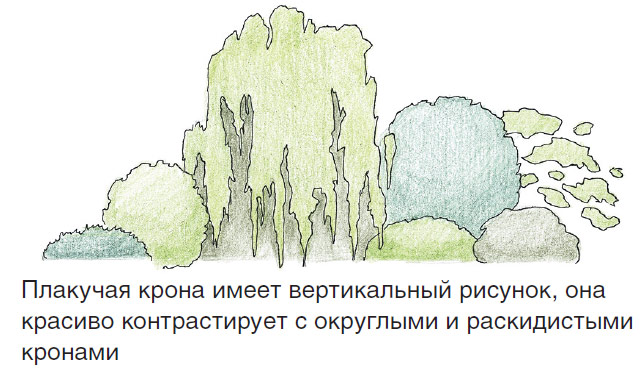

ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КРОНЫ. Крона – важнейший показатель декоративности древесных растений (состоит из лидера, скелетных ветвей, ветвей последующих порядков и обрастающих ветвей). Архитектонику кроны образуют форма, ветвление и плотность (сквозистость).

Форма – наружный вид, внешнее очертание. По характеру крон деревья подразделяются на два типа:

регулярный, куда входят деревья с кроной четких геометрических форм – колоннообразные, пирамидальные, конические, шарообразные и стриженные;

пейзажный, куда входят деревья с расплывчатыми сферическими формами (рис. 24).

Рис. 24. Основные формы кроны

По плотности крона может быть:

плотная (просветы не более 25%): цельнокомпактные (крона представляет слитое воедино целое); раздельно-компактные (крона состоит из нескольких отдельных плотных масс ветвей и листьев);

средней плотности (просветы 25-50%);

сквозистая (просветы более 50%).

Фактура (характер поверхности) кроны зависит от характера расположения и формы листьев. Различают следующие типы фактур кроны:

крупная рыхлая фактура – образуют деревья и кустарники с крупными листьями, неплотно прилегающими друг к другу (дуб, калина обыкновенная);

крупная плотная фактура – образуют деревья и кустарники с крупными листьями, но расположенными плотно без просветов (каштан конский, липа крупнолистная);

мелкая рыхлая фактура – образуют деревья и кустарники с мелкими неплотно расположенными листьями (ивы, лиственницы);

мелкая плотная фактура – образуют деревья и кустарники с мелкими плотно прилегающими листьями без просветов (самшит, туя).

ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СТВОЛА. Форма ствола (цилиндрическая и сбежистая), фактура (гладкая, пробковидная, бугристая, трещиноватая и пр.) и цвет (малино-красный, золотистый, синеватый, ярко-желтый, беловатый, черный, бурый и пр.) коры ствола и ветвей также служат важным декоративным качеством.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ. Внешние факторы, влияющие на растения, называют экологическими. Их делят на две группы: абиотические (факторы неживой среды) и биотические (связанные с влиянием живых существ).

Абиотические факторы:

климатические – свет, тепло, состав и движение воздуха, влага (осадки, влажность почвы и воздуха);

эдафические или почвенно-грунтовые – механический и химический состав почв, их физические свойства;

топографические – рельеф.

Биотические факторы:

фитогенные – влияние растений-сообитателей прямое (симбиоз, паразитизм) и косвенное (изменение среды обитания (света, влаги) за счет рядом находящихся растений);

зоогенные – влияние животных (поедание, вытаптывание, опыление).

В группу биотических входят также микогенные (влияние грибов) и микробогенные (влияние микробов) факторы.

В отдельную группу выделяют антропогенные факторы – влияние человека на растения в процессе их сознательного изменения (селекции, гибридизации), интродукции, хозяйственной деятельности.

Оптимальная жизнедеятельность растений отмечается при оптимальных значениях факторов среды, т.е. когда растения находятся в комфортных условиях.

Температурные условия. Возможность использования древесных пород в озеленении определяется величиной минимальной температуры, которую порода может переносить без потерь для своих декоративных качеств, т.е. ее морозостойкостью, холодостойкостью (способность переносить прямое действие низких температур во время осенних и весенних заморозков).

По морозостойкости с учетом отношения к низким температурам растения могут быть:

очень морозостойкие – переносят длительное понижение температуры до -350°С – -500°С (береза пушистая, ель обыкновенная, лиственница сибирская);

морозостойкие – переносят длительное понижение температуры до -250°С – -350°С (ель сизая, дуб черешчатый, ильмовые);

умеренно морозостойкие – переносят длительное понижение температуры до -150°С – -250°С (конский каштан, клен серебристый, спиреи);

неморозрстойкие – переносят непродолжительное снижение температуры до -100°С – -150°С (кипарисы, глициния, гортензия);

наименее морозостойкие – переносят лишь кратковременное снижение температуры не ниже -100°С (пальмы, вечнозеленые лиственные, эвкалипты).

Наряду с низкими температурами вред растениям наносят и высокие, т.к. под их влиянием происходит обезвоживание тканей. Устойчивость к высоким температурам, или жаростойкость, зависит от многих факторов: она выше у пород с относительно низким содержанием воды в клетках, защищенных волосками, восковым налетом.

Кроме морозостойкости, различают еще зимостойкость растений – способность к перенесению всех других неблагоприятных зимних условий: выпиранию растений, зимнему вымоканию, разрыву корней при резком замерзании почвы.

Свет. Его роль определяется особым положением растений в биосфере как автотрофов, создающих органическое вещество. Свет оказывает на растения значительное формообразующее действие, определяя форму кроны, структуру ткани. При выращивании растений необходимо учитывать их отношение к свету, интенсивности и продолжительности освещения.

По отношению к свету различают три группы растений:

светолюбивые (гелиофиты) – живут на открытых местах, затенения действуют на них угнетающе;

тенелюбивые (сциофиты) – не выносят сильного света, виды сильно затененных мест обитания, растения нижних ярусов сложных растительных сообществ;

теневыносливые – лучше растут и развиваются при полной освещенности, однако хорошо адаптируются к ее недостатку.

Как правило, молодые растения более теневыносливы. В северных частях ареала виды более светолюбивы, это связано с понижением температуры по направлению к северу.

Степень теневыносливости или светолюбия не является неизменным видовым признаком. Она меняется в зависимости от времени года, с возрастом, с изменением температурных условий.

Вода. Наличие воды является условием потребления растением элементов пищи. Недостаток воды, как и ее избыток, ведет к угнетению растений, снижению их декоративности.

По отношению к количеству влаги и выработке соответствующих приспособлений они делятся на три группы:

Гигрофиты – растения, произрастающие в избыточно увлажненных местах (ольха черная, некоторые виды ив);

Мезофиты – растения, достаточно хорошо растущие при среднем увлажнении (лиственница, пихта, ель, береза, клен, липа);

Ксерофиты – растения, способные произрастать в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги. Обладают целым рядом морфологических, анатомических и физиологических приспособительных свойств, обеспечивающих получение воды из почвы и атмосферы и ее экономное расходование:

сильно разветвленную корневую систему (саксаул);

уменьшение или отмирание листовой пластинки, свертывание листьев во время засухи;

утолщение наружных стенок клеток листа, густое опушение листьев или восковый налет на них;

наличие водонакапливающей и водоудерживающей ткани в стеблях и листьях, которые благодаря этому становятся сочными (суккуленты).

Почва. Она является опорным субстратом для растений и источником снабжения растений элементами питания. Химические и физические свойства почвы оказывают большое влияние на растения.

По требованию к плодородию почвы растения делят на три группы:

требовательные – хорошо развивающиеся лишь на богатых гумусом и минеральными веществами супесях, суглинках и черноземах (дуб, липа, ясени, сирень, ильмовые);

среднетребовательные – произрастающие на сравнительно небогатых супесчаных и подзолистых почвах (ель, лиственница, клен ясенелистный, осина);

малотребовательные – те, которые могут расти на бедных почвах (береза плакучая, ивы, можжевельники, сосна обыкновенная и горная).

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ.

Все древесные растения обладают разной степенью устойчивости в городских условиях. Данная особенность учитывается вместе с другими факторами и декоративными признаками при создании ландшафтной композиции в городской среде.

Возможности использования древесных растений. Посадки древесных растений (деревьев, кустарников и лиан) составляют основу садово-парковых композиций. Благодаря определенным декоративным и санитарно-гигиеническим качествам, относительной долговечности в посадках и сравнительно крупным размерам им часто отводится важная роль в формировании объемно-пространственной структуры ландшафта.

ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ:

Солитер – одиночное, отдельно стоящее на открытом пространстве, достаточно крупное дерево или кустарник с ценными декоративными качествами (хорошо сформированная крона, ее оригинальная форма, декоративная листва, обильное цветение и пр.).

Группа – пространственно обособленная одно- или многопородная композиция древесных растений;

Рядовая посадка – линейная ритмически упорядоченная композиция из трех и более древесных растений;

Аллеи – параллельные взаимно согласованные рядовые посадки, окаймляющие парковые дороги;

Зеленые стены – плотные одно- или многорядные линейные посадки из древесных растений высотой 3-5 м и более;

Живые изгороди − плотные одно- или многорядные линейные посадки из древесных растений высотой 0,5-3 м;

Бордюры − плотные одно- или многорядные линейные посадки из древесных растений высотой до 0,5 м;

Боскет – замкнутый участок правильной геометрической формы, ограниченный плотными древесно-кустарниковыми насаждениями в виде стриженых зеленых стен и живых изгородей;

Роща – чистая по породному составу и хорошо просматривающаяся композиция насаждений площадью 0,2–1,5 га;

Куртина – большая, компактная по форме, плотная, обычно чистая по породному составу композиция из 20-50 деревьев или кустарников;

Массив – наиболее крупная и достаточно плотная композиция древесных растений, занимающая площадь не менее 0,5 га;

Шпалера – ряд густо посаженых, стриженых низкорослых деревьев или высоких кустарников, сформированных в виде вертикальной плоскости;

Букетная посадка – композиция из 3-5 деревьев, высаженных в одну посадочную яму;

«Вилка» − композиция из двух деревьев, высаженных в одну посадочную яму;

«Врата» − композиция из двух деревьев, у которых образуется общая крона благодаря сплетению ветвей;

Вертикальное озеленение используется для декорирования стенок, откосов, зданий и различных конструкций;

Топиарное искусство (декоративная стрижка растений) предполагает создание объемных формованных композиций.

Э СКИЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ.

Эскиз

– это визуальное изображение, на котором

представлено размещение элементов

ландшафтного дизайна на участке

территории.

СКИЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ.

Эскиз

– это визуальное изображение, на котором

представлено размещение элементов

ландшафтного дизайна на участке

территории.

Эскизы могут быть самыми разнообразными по графическому оформлению. Их используют для выявления наиболее целесообразного и обоснованного проектного решения. Такие чертежи являются «кухней» проектировщика, они помогают разработать профессионально обоснованную концепцию для создания ландшафтного объекта.

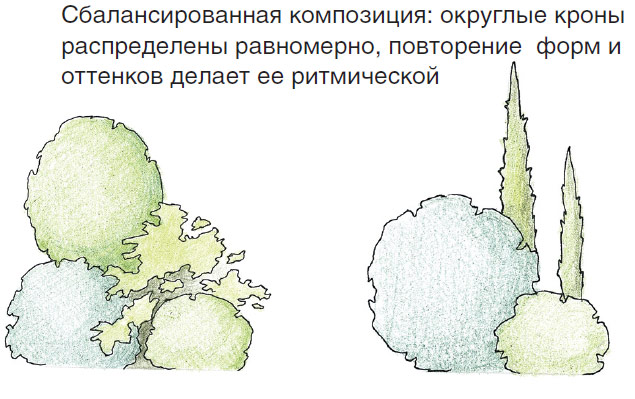

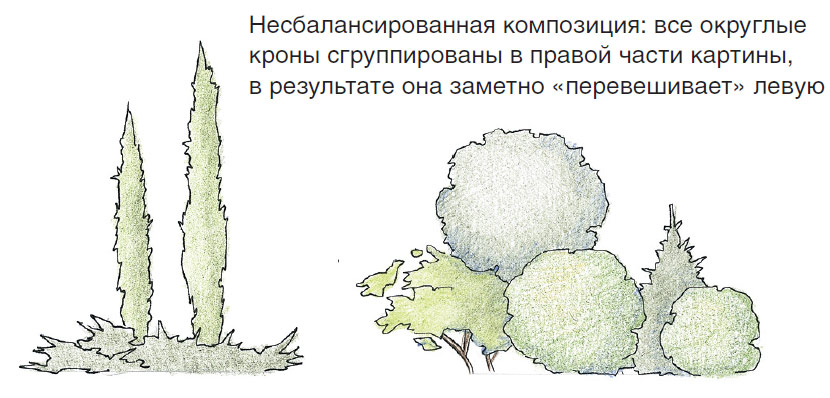

При создании композиции должны учитываться декоративные качества растений, сбалансированность (табл. 4) и экологические группы.

К эскизу прилагается ассортиментная ведомость декоративных растений, которые использовались для создания композиции, и план (вид сверху).

Пример оформления эскиза ландшафтной композиции с использованием декоративных древесных растений представлен на рис. 25.

Рис. 25. Эскиз ландшафтной композиции

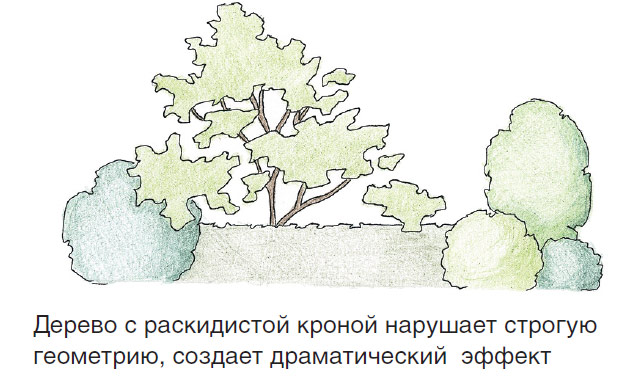

Табл. 4. Примеры сбалансированности композиций

Сбалансированные композиции |

Несбалансированные композиции |

|

|

|

|

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ И МОНТИРОВКЕ ГЕРБАРИЯ.

1. Сбор растений. Сбор гербария проводится в хорошую солнечную погоду. Для гербария следует выбирать экземпляры без повреждений (насекомыми, грибами и т.п.). В случае травянистых растений (за исключением крупных видов) в гербарий надо брать все растение, включая подземные органы. При гербаризации кустарников и деревьев достаточно взять побег с листьями. Желательно наличие на образцах генеративных органов. Следует учитывать, что часть собранных растений может быть испорчена при сушке или монтировке, а потому образцы следует брать с некоторым запасом. Если погода нежаркая, растения не слишком нежные, а поход не очень продолжительный, собранный материал можно хранить в полиэтиленовом пакете до возвращения на базу и укладки растений в гербарную сетку. В дальних походах и особенно при жаркой погоде лучше сразу поместить растение в гербарную папку.