- •Курсовая работа По дисциплине «Поверхностные явления и дисперсные системы»: «Ультрадисперсные системы»

- •Введение

- •Ультрадисперсные системы и их классификация

- •Образование микроэмульсий

- •Получение моно- и полимолекулярных слоёв.

- •Теоретические концепции коллоидной химии в нанобиотехнологии.

- •Применение в биотехнологии и нанобиотехнологии

- •Заключение

- •Список литературы

Получение моно- и полимолекулярных слоёв.

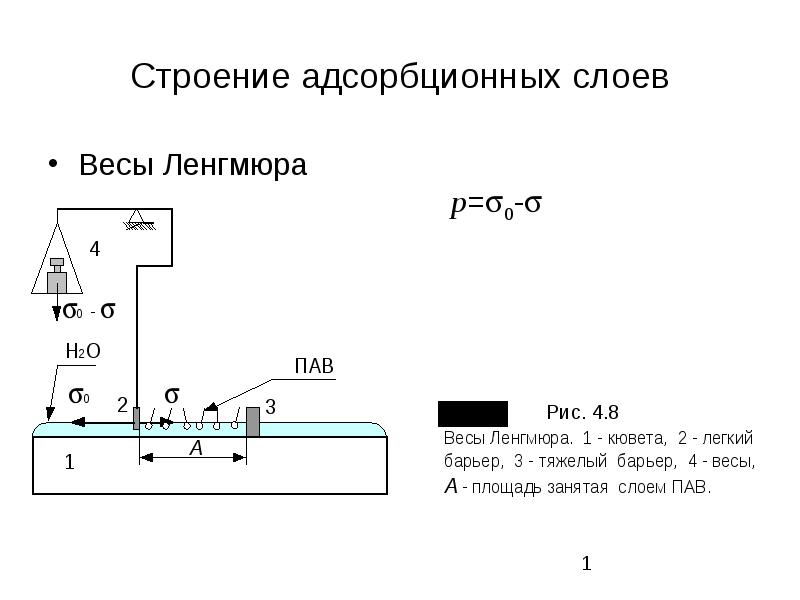

Поверхностно-активные вещества способны образовывать мономолекулярные плёнки на различных поверхностях раздела фаз: вода – воздух; твёрдое тело – жидкость; жидкость – жидкость. Такие плёнки можно рассматривать как двумерные наносистемы. Монослои ПАВ на поверхности раздела вода – воздух впервые были исследованы Ленгмюром, который разработал экспериментальный метод изучения таких плёнок (весы Ленгмюра).

Весы Ленгмюра. 1-кювета, 2-лекгий барьер, 3-тяжелый барьер, 4-весы, А-площадь занятая слоем ПАВ р=σо-σ

Эти работы были отмечены Нобелевской премией 1932 года. Мономолекулярные плёнки на поверхности жидкости могут находиться в различных состояниях: газообразном, жидком и твёрдом. Эти состояния характеризуются разной энергией взаимодействия между молекулами ПАВ.

При определённых условиях (рН, температура) на поверхности раздела вода – воздух самопроизвольно образуются структуры с высокой степенью порядка, в которых молекулы (или ионы) ПАВ располагаются таким образом, что полярная группа находится в растворе, а углеводородный радикал ориентирован в воздух под небольшим углом к межфазной поверхности. Процессы самоорганизации в плёнке обусловлены наличием дифильности у молекул ПАВ и могут быть проанализированы с точки зрения взаимодействия полярной группы с водной подложкой и взаимодействием углеводородных радикалов между собой.

Значительный

интерес представляют химические реакции,

протекающие в мономолекулярных плёнках.

Меняя поверхностное давление, можно

контролировать ориентацию молекул в

поверхностном слое и тем самым специфически

воздействовать на протекание реакций.

Так, плёнки Ленгмюра – Блоджетт используют

для получения твёрдых твёрдых наночастиц

разной природы непосредственно в

процессе химической  реакции

или фотохимического восстановления

солей металлов. Подобные процессы имеют

место и в биологических системах.

реакции

или фотохимического восстановления

солей металлов. Подобные процессы имеют

место и в биологических системах.

Плёнки, осаждённые на поверхности твёрдых тел, могут образовывать как моно-, так и полислои. Например, если стеклянную пластинку, расположенную вертикально, вытягивать из воды через монослой стеарата бария, находящийся на поверхности воды, то пластинка покрывается слоем ПАВ, в котором углеводородные радикалы ориентированы наружу. В результате поверхность такой пластинки становится гидрофобной. На неё можно наносить следующий слой. Последовательным нанесением слоёв можно получать гидрофильные или гидрофобные поверхности. Плёнки, построенные из одинаково ориентированных слоёв называют X-плёнками, а из противоположно ориентированных – Y-плёнками. Таким образом можно получать полислойные покрытия, толщина которых лежит в пределах нанометровых размеров.

Теоретические концепции коллоидной химии в нанобиотехнологии.

Представления коллоидной химии можно использовать и для описания наносистем (ультрадисперсных коллоидов). Однако здесь возникают достаточно сложные методологические проблемы. Они обусловлены промежуточным положением, которое занимают ультрадисперсные частицы между молекулами (атомами, ионами) и макроскопическими телами (фазами).

Например, при изучении высокодисперсного состояния (включая поверхностные слои) преобладает поверхностный подход. Химические методы применяют для расчёта электронной структуры наночастиц (кластеров) и её влияния на их каталитические свойства, для расчёта поверхностных сил и констант Гамакера, а также для определения константы адсорбционного равновесия с привлечением закона действующих масс. На основе аналогии между бимолекулярной реакцией и элементарным актом коагуляции была построена теория быстрой коагуляции золей под действием электролитов (М. Смолуховский, 1916 г.). Теория электрокинетических явлений (электрофорез и электроосмос) базируется на концепциях электрохимии о строении двойного электрического слоя и об электрокапиллярных эффектах.

Современная теория мицеллобразования была построена на двух взаимно дополняющих моделях – квазихимической модели (образование мицеллы в результате обратимой реакции агрегирования) и модели фазового перехода 2-го рода. Такой концептуальный дуализм весьма характерен для методологии коллоидной химии. Объединение в одном объекте (коллоидная частица, поверхностный слой) макроскопических и молекулярных свойств уже давно по достоинству было оценено и химиками, и физиками. Так, исследования капиллярных и поверхностных явлений позволили получить первые количественные оценки размеров молекул (Б. Франклин, Т. Юнг) и привели к открытию сил молекулярного притяжения (А. Клеро, П. Лаплас). Изучение температурной зависимости капиллярного поднятия органических жидкостей позволило установить их критическую температуру (Д. И. Менделеев). По температурным коэффициентам поверхностного натяжения чистых веществ была рассчитана константа Больцмана.

Согласно псевдофазной модели, мицеллообразование рассматривается как процесс, аналогичный фазовому переходу, при котором происходит резкий переход от молекуляр-но-дисперсного состояния ПАВ в растворителе к ассоциированному в мицеллы ПАВ при критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Мицеллы рассматриваются как предельная высокодисперсная фаза ("псевдофаза"), а ККМ-как такая концентрация, при которой химический потенциал ПАВ в растворе становится равным химичекому потенциалу этого вещества, ассоциированного в мицеллы. Концентрация неассоциированных молекул ПАВ, соответствующая истинному раствору, остается постоянной и равной ККМ при любом кол-ве ПАВ в растворе. Эта модель удобна для описания ряда макроскопических свойств растворов ПАВ и их зависимостей от концентрации, однако она не позволяет определять размер и форму мицелл.

В так называемой квазихимической модели мицеллообразование рассматривается как обратимая химическая реакция типа:

![]()

где Вi-молекула ПАВ i-го сорта, vi-число агрегации, М-мицелла. К данной реакции может быть применен закон действующих масс, тогда число агрегации можно сопоставлять с константой равновесия процесса мицеллярной агрегации в системе. Модель объясняет резкость перехода для систем с большими числами агрегации и дает практически такую же зависимость от концентрации ПАВ числа мицелл и неассоциированных молекул в системе, как и псевдофазная модель. Полиравновесная модель мицеллообразования является развитием квазихимической модели, но мицеллообразование представляется как последовательность ассоциация "мономеров". Модель объясняет распределение мицелл по размерам. Она обосновывает понятие ККМ как величины, обратной максимальной константе ассоциации (равновесия), которая наблюдается при некотором критическом числе агрегации.

Установлена корреляция между поверхностной (межфазной) активностью ПАВ, его способностью снижать поверхностное и межфазное натяжение (на границе растовора с воздухом или др. жидкостью) и ККМ. Чем больше поверхностная активность ПАВ, тем большая склонность к мицеллообразованию характерна для этого ПАВ и тем ниже ККМ. Согласно этим данным, ККМ-это концентрация, при которой термодинамическая активность неассоциированных молекул ПАВ, его поверхностная активность на различных субстратах достигает предельного значения (в отличие от молекул ПАВ мицеллы поверхностно неактивны).