- •30. Структура банковских резервов. Банковский мультипликатор.

- •32 Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики. Инструменты.

- •34 Мировая экономика: выход из кризиса

- •35 Антикризисная политика в россии

- •12 Гипотеза постоянного дохода м. Фридмана

- •Фазы промышленного цикла

- •Депрессия

- •Оживление

- •I и II подразделения в промышленном цикле

- •Виды кризисов

- •18 Модель экономического роста Харрода-Домара

- •20 Экономический рост в России: проблемы и перспективы

Макроэкономика– отрасль экономической науки, изучающая поведение экономики, как единого целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста,полной занятости ресурсов и минимизации уровня инфляции. Предметом макроэкономической теории является изучение макроэкономических явлений, которые не связаны с какой-то одной отраслью экономики, а имеют отношение ко всем отраслям экономики и должны получить общее (макроэкономическое) объяснение. Макроэкономика рассматривает поведение экономики, рассматриваемой как единое целое: её подъёмы и спады,проблемы инфляции, безработицы. Следует отметить, что некоторые вопросы макроэкономики относятся к экономике страны, а некоторые могут иметь последствия и для целого ряда стран (например, мировые нефтяные или финансовые кризисы). В этом случае мы имеем дело с глобальным макроэкономическим анализом. Макроэкономика рассматривает как изменение объёмов производства и занятости в долгосрочной перспективе (экономический рост), так и их краткосрочные колебания, которые образуют циклы деловой активности. Основными проблемами, изучаемыми на макроэкономическом уровне, являются:1) определение объема и структуры национального продукта и НД;2) выявление факторов, регулирующих занятость в масштабах всей экономики;3) анализ природы инфляции;4) изучение механизма и факторов экономического роста;5) рассмотрение причин циклических колебаний и конъюнктурных изменений в экономике;6) исследование внешнеэкономического взаимодействия национальных экономик;7) теоретическое обоснование целей, содержания и форм осуществления макроэкономической политики государства. Несмотря на существующее разделение вопросов на микро– и макроэкономические, следует принимать во внимание, что эти две составляющие существуют не сами по себе, а тесно связаны между собой .Значительный разрыв между этими двумя науками существовал на заре появления макроэкономики и постепенно все больше сокращается. По сути, все современные макроэкономические концепции имеют микроэкономическое обоснование, то есть в их основе лежат определенные поведенческие микроэкономические модели, результаты которых агрегируются и затем исследуются на макроуровне. Основным проблемным местом остается теория агрегирования, которая также активно развивается.Агрегирование необходимо не только в теории, но и на практике (при сборе и обработке статистических данных, которые составляют основу для эмпирического анализа). В макроэкономике рассматривают следующие агрегированные экономические переменные: совокупный выпуск, потребление, инвестиции, экспорт и импорт,уровень цен и так далее. Принято также рассматривать следующие агрегированные рынки: рынок товаров, рынок труда и рынок активов. Макроэкономический подход к исследованию экономических процессов имеет ряд особенностей: --· он направлен на изучение принципов формирования агрегативных показателей, характеризующих уровень или тенденции развития экономики в целом (национальный доход, общие объемы занятости и инвестиций,уровень цен). Основные субъекты экономики (производители и потребители) также рассматриваются как агрегированные совокупности;·-- в отличие от микроэкономического анализа, при котором решения фирм и потребителей и их действия на отдельных рынках рассматривались как независимые, макроэкономика рассматривает взаимодействия между субъектами через систему взаимосвязанных рынков;--· расширяется число экономических субъектов,определяющих состояние и развитие экономики (фирмы, домохозяйства, государство,а также субъекты других стран). |

||||

2.Методология макроэкономического исследования Институционное направление. Особенности: 1 Рынок не идеализируется, т.к он имеет определенные провалы (недостатки) : ассиметрия информации, нешние эффекты (экология), общественнве блага и.т.д. Государство при момощи косвеных методов эти недостатки сгладить. 2. Объектом исследования является не только экономичексие явления, но и социальные, исторические, правовые, политические и другие системы общества. 3. Институциальные теории подтвергаются сомнения П.А. Слита по рацио. экономическом поведения. 4. Индивиды формы и государства вынуждены действовать в условиях неопределенности рыночной информации. 5. Реальная ситуация далека от идеальной: а) реальный рынок далек от конкурентного, б) имеет провалы, в) рынок страдает неопределенностью информации, г) институцион. направление рассматривает рынок вне теории рановесия. Новый институционализм – рассматривает человека как определенный фактор, который меньше влияет на окр. Ср. Кроме того проявляется методологический индивидуализм, т.е. все яления, процессы объясняются с позиции зр. Человека и анализируется в первую очередь действия отдельных моделей. Главный метод макроэкономические- агрегатирование. Уровни агрегатирования: 1. Макроэкономичексие агенты 2) м. рынки. 3) м. взаимосвязи4) м. показатели. Макроэкономичексие агенты:Домохозяйство 2. Фирмы 3. Государство 4. Иностран. Сектор – Это все открытая экономика Аксиома кругооборота – все доходы и расходы в национальной экономике равны как в натуральном, так и в денежном выражении. E=Y(расходы, доходы)потом это все делится на C+I+g+Xn(потреб. Расходы, инвестиции, гос. Расходы, экспорт чистый) Xn-Ex-Im(импотр) Инвестиции- это валовые накопления. |

||||

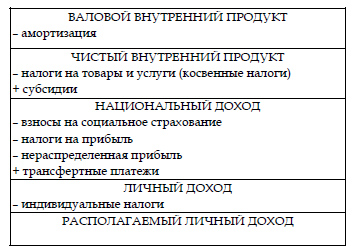

3. Основными макроэкономическими показатели являются. Методы расчета Основными

макроэкономическими показатели

являются:-

Валовый

национальный продукт, - Валовый

внутренний продукт,- Чистый

национальный продукт, - Валовый

национальный доход, - Валовый

национальный располагаемый доход, -

Конечное потребление, - Валовое

накопление, - Чистое кредитование и

чистое заимствование, - Сальдо внешней

торговли Валовый

внутренний продукт

Основным показателем системы

макроэкономических показателей

является Валовый

внутренний продукт, характеризующий

стоимость конечных товаров и услуг,

произведенных резидентами страны за

определенный период времени, за вычетом

стоимости промежуточного потребления.

Валовый внутренний продукт исчисляется

в рыночных ценах конечного потребления,

то есть в ценах, оплачиваемых покупателем,

включая все торгово-транспортные

наценки и налоги на продукты. Валовый

национальный доход.

ВНД представляет собой сумму первичных

доходов, полученных резидентами данной

страны за тот или иной период в связи

с их прямым или косвенным участием в

производстве ВВП

своей страны и ВВП других стран. Таким

образом, ВНД больше ВВП на сумму

первичных доходов, полученных

резидентами данной страны из-за границы

(за вычетом первичных доходов,

выплаченных нерезидентам). К первичным

доходам относятся оплата труда,

прибыль, налоги на производство, доходы

от собственности (проценты, дивиденды,

рента и т. д.). Валовый

национальный располагаемый доход

ВНРД отличается от ВНД на сальдо

текущих перераспределительных платежей

(текущих трансфертов), переданных за

границу или полученных из-за границы.

Эти трансферты могут включать

гуманитарную помощь, подарки

родственников, получаемые из-за

границы, штрафы и пени, выплачиваемые

резидентами за границей. Таким образом,

ВНРД охватывает все доходы, полученные

резидентами данной страны в результате

первичного и вторичного распределения

доходов. Он может быть определен путем

суммирования валовых располагаемых

доходов всех секторов экономики. ВНРД

делится на расходы на конечное

потребление и национальное сбережение.

Конечное

потребление

КП включает расходы на конечное

потребление домашних хозяйств,

государственного управления,

некоммерческих организаций, обслуживающих

домашние хозяйства. При этом расходы

государственного управления и

некоммерческих организаций, обслуживающих

домашние хозяйства, совпадают со

стоимостью нерыночных услуг, оказываемых

этими организациями. Валовое

накопление

Валовое накопление охватывает

накопление основного капитала,

изменение материальных оборотных

средств, а также чистое приобретение

ценностей (ювелирных изделий, предметов

антиквариата и т. д.), т. е. это вложения

резидентными единицами средств в

объекты основного капитала для создания

нового дохода в будущем путем

использования их в производстве. ВН

основного капитала включает следующие

компоненты: приобретение за вычетом

выбытия новых и существующих основных

фондов; затраты на улучшение

непроизведенных материальных активов;

расходы в связи с передачей права

собственности на непроизведенные

активы. Валовое накопление как элемент

ВВП включает валовое накопление

основного капитала, прирост материальных

оборотных средств, расходы на

приобретение ценностей. Накопление

может быть исчислено на чистой основе,

т. е. за вычетом потребления основного

капитала (амортизации). Сальдо

внешней торговли

Сальдо внешней торговли представляет

собой важный элемент конечного

использования ВВП и определяется как

разница между экспортом и импортом.

В случае если сальдо внешней торговли

положительно, то имеет место чистый

экспорт. М |

||||

Экономика представляет собой множество разобщённых рынков, на которых функционируют относительно обособленные механизмы ценообразования. Равновесие на каждом таком рынке экономисты называют частичным равновесием. Но одной из главных особенностей рыночной экономики является то, что равновесие на одном рынке зависит от равновесия на других рынках.. В условиях свободной конкуренции совокупность цен на товары соответствует состоянию общего равновесия, если выполняются следующие условия:- все потребители максимизируют свою полезность при заданных бюджетных ограничениях; - все фирмы максимизируют свою прибыль при данных технологиях; - для каждого товара спрос равен предложению. Механизм формирования этих условий рассматривается в предыдущих темах, теперь проанализируем модель экономики в целом, когда одновременно выполняются все условия. Модель общего экономического равновесия включает в себя рынок благ и рынок факторов производства в общем круговороте. Общее равновесие будет достигнуто, если оба типа рынков будут одновременно находиться в состоянии равновесия. Большое число факторов, определяющих систему равновесных цен, делает модель общего экономического равновесия более сложной по сравнению с моделью частичного равновесия. Первоначально рассмотрим самую упрощённую модель общего экономического равновесия в условиях совершенной конкуренции. А именно, когда существуют два рынка благ взаимодействующие между собой. Допустим, что два блага взаимозаменяемы, при изготовлении этих благ применяются одни и те же факторы производства, и на рассматриваемых рынках установилось долговременное равновесие. Предположим, что под воздействием неценового фактора нарушено равновесие на рынке какого-либо блага. Это приведёт к перераспределению спроса и предложения через изменение цен и в долгосрочном периоде вновь установиться равновесие. Аналогичные приспособления будут наблюдаться на рынке ресурсов. Надо полагать, что в такой модели общее равновесие возможно и устойчиво. Но если, допустив существование третьей отрасли, где производятся товары, дополняющие или нейтральные по отношению к рассматриваемым ранее, и использующие приблизительно те же экономические ресурсы, то общее равновесие становиться менее устойчивым. Можно продолжать и дальше усложнять рассматриваемую модель, но совершенно ясно одно – любое первоначальное изменение в спросе или предложении какого – либо блага вызовет чрезвычайно сложную цепную реакци. Возникает вопрос: возможно ли общее экономическое равновесие в экономике, где много рынков благ и факторов производства? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо построить модель, описывающую функционирование национальной экономики в цело. Попытка построить такую модель впервые была предпринята математиком Л. Вальрасом. Эта экономико-математическая модель, которая представлена системой уравнений, описывающих условия частичного равновесия на нескольких рынках, функции полезности потребителей, издержек производства производителей и др. Такая модель гипотетична. Ибо допускается отвлечение от ряда факторов, существенно влияющих на общее равновесие – господство монополий, вмешательство государства в экономику, инфляция и др. Понятно, что построение «реальной модели» национальной экономики, включающей в себя тысячи и миллионы функций невозможно. Поэтому на практике экономисты стремятся ограничиться меньшим числом благ, потребителей, фирм, факторов производства. Экономическая наука формулирует общий принцип: в моделях общего экономического равновесия спрос, предложение и цены всех благ и факторов производства образуют единую систему. Любое искажение цен на одном из конкурентных рынков немедленно меняет условия равновесия на всех остальных рынках. При этом одинаково важны условия равновесия и потребителя и производителя. При этом одинаково важны условия равновесия и потребителя и производителя. При заданном (ограниченном) предложении товаров потребление является экономически эффективным, если благосостояние одного потребителя можно повысить лишь за счёт снижения благосостояния других потребителей. При заданном (ограниченном) предложении ресурсов производство является экономически эффективным, если невозможно увеличить производство одного товара, не уменьшив одновременно производство, по крайней мере, одного из других товаров. |

||||

5.

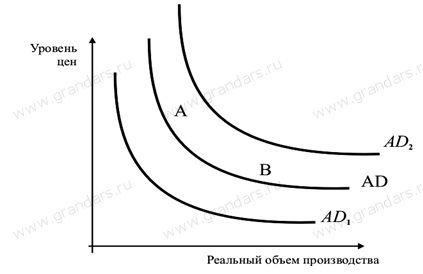

Совокупный

спрос —

это объем товаров и услуг (объем национального

продукта,

совокупность конечных товаров), который

потребители, предприятия и правительство

готовы купить (на которые предъявляется

спрос на рынках страны) при данному

уровне цен (в данный момент времени,

при данных условиях). Совокупный спрос

( Совокупный

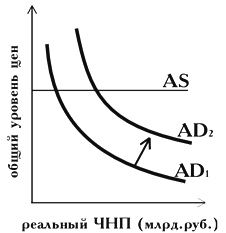

спрос Ценовые факторы кроме уровня цен: Эффект процентной ставки. При постоянной денежной массе увеличение уровня цен вызовет увеличение процентной ставки, так как растет потребность в деньгах у потребителей для покупок товаров, у производителей для оплаты ресуров. Но возросшие процентные ставки сократят потребительские расходы и инвестиции, то есть произойдет сокращение на реальный объем национального продукта. Высокая процентная ставка увеличит объемы вкладов населения, тем самым отвлекая деньги от спроса на товары.; Эффект богатства (дохода). Рост уровня цен (инфляция) сокращает реальную стоимость, или покупательную способность, финансовых активов (акций, облигаций) с фиксированной стоимостью, которой владеют покупатели. В результате снижаются потребительские расходы и ; Эффект импортных закупок. При увеличении цен внутри страны на отечественные товары падает спрос на отечественные товары, а на более дешевые импортные увеличивается. Одновременно снижается экспорт товаров за границу. Все это приведет к снижению на отечественные товары. И наоборот, если растут цены на импортные товары, то возрастет спрос на отечественные товары, как это произошло в России после дефолта 1998 года.

Неценовые детерминанты (факторы) влияющие на совокупный спрос: Потребительские расходы, которые зависят от, Благосостояния потребителей. При увеличении благосостояния увеличиваются потребительские расходы, то есть происходит увеличение AD, Ожидания потребителей. Если ожидается увеличение реальных доходов, то увеличиваются расходы в текущем периоде, то есть увеличивается AD, Задолженности потребителя. Долги снижают текущее потребление и AD, Налогов. Высокие налоги снижают совокупный спрос., Инвестиционные расходы, к которым относят, Изменение процентных ставок. Увеличение процентной ставки приведет к снижению инвестиционных расходов и соответственно снижению совокупного спроса, Ожидаемые прибыли от инвестиций. При благоприятном прогнозе увеличивается AD, Налоги с предприятий. При повышении налогов снижается AD, Новые технологии. Обычно приводят к увеличиению инвестиционных расходов и росту совокупного спроса, Избыточные мощности. Используются не полностью, нет стимула к наращиванию дополнительных мощностей, снижаются инвестиционные расходы и падает AD, Государственные расходы, Расходы на чистый экспорт, Национальный доход других стран. Если национальный доход стран растет, то они увеличивают закупки за границей и тем самым способствуют увеличению совокупного спроса в другой стране, Валютные курсы. Если курс на собственную валюту растет, то страна может больше закупать иностранных товаров, а это ведет к увеличению AD. Совокупное предложение — реальный объем национального продукта, который может быть произведен при различном (определенном) уровне цен.

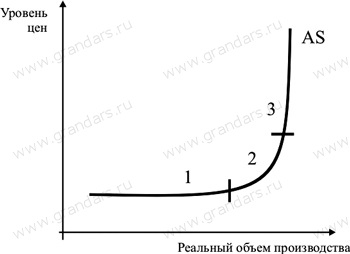

Закон совокупного предложения — при более высоком уровне цен у производителей возникают стимулы увеличения объема производства и соответственно увеличивается предложение изготовляемых товаров. График совокупного предложения имеет положительный наклон и состоит из трех частей: Горизонтальный., Промежуточный (восходящий)., Вертикальный.Неценовые факторы совокупного предложения: Изменение цен на ресурсы, Наличие внутренних ресурсов, Цены на импортные ресурс, Господство на рынке, Изменение в производительности (объем производства/общие затраты), Изменения правовых норм, Налоги с предприятий и субсидии, Государственное регулирование Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели Совокупное

предложение (

Кейнсианская модель AS рассматривает функционирование экономики в краткосрочном периоде. Анализ AS в этой модели базируется на следующих предпосылках: - экономика функционирует в условиях неполной занятости; - цены и номинальная зарплата относительно жесткие; - реальные величины относительно подвижны и быстро реагируют на рыночные колебания. Кривая AS в кейнсианской модели горизонтальна или имеет положительный наклон. Следует обратить внимание на то, что в кейнсианской модели кривая AS ограничена справа уровнем потенциального объема выпуска, после чего она приобретает вид вертикальной прямой, т.е. фактически совпадает с долгосрочной кривой AS. Таким образом, объем AS в краткосрочном периоде зависит главным образом от величины AD. В условиях неполной занятости и жесткости цен колебания AD вызывают прежде всего изменение объема выпуска (рис. 2.2) и лишь впоследствии смогут отразиться на уровне цен. Кейнсианская модель AS

Горизонтальный отрезок кривой AS соответствует экономике спада, высокому уровню безработицы и недоиспользованию производственных мощностей. В этих условиях любое повышение AD — желательно, так как оно ведет к росту объема производства и занятости, не увеличивая при этом общий уровень цен. Промежуточный отрезок кривой AS предполагает такую воспроизводственную ситуацию, когда увеличение реального объема производства сопровождается некоторым ростом цен, что связано с неравномерным развитием отраслей и применением менее производительных ресурсов, поскольку более эффективные ресурсы уже задействованы. Вертикальный отрезок кривой AS имеет место тогда, когда экономика работает на полную мощность и достичь дальнейшего роста объема производства в короткий срок уже невозможно. Увеличение совокупного спроса в этих условиях приведет к повышению общего уровня цен. Общая модель AS. I — кейнсианский отрезок; II — классический отрезок; III — промежуточный отрезок.

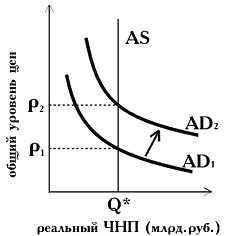

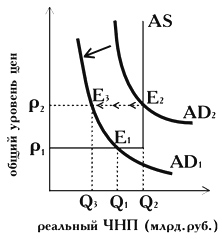

7. Кейнсианская модель A,S, роль государства, эффект «храповика», закон рынков, сбережения и инвестиции. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Эффект храповика Пересечение

кривых AD и AS определяет точку

макроэкономического равновесия,

равновесный объем выпуска и равновесный

уровень цен. Изменение в равновесии

происходит под влиянием сдвигов кривой

AD, кривой AS или той и другой вместе.

Последствия

увеличения AD зависят от того, на каком

отрезке AS оно проходит: на

горизонтальном отрезке AS рост AD ведет

к увеличению реального объема выпуска

при неизменных ценах; на вертикальном

отрезке AS увеличение AD приводит к

повышению цен при неизменном объеме

выпуска; на промежуточном отрезке AS

рост AD порождает как увеличение

реального объема выпуска, так и

определенное повышение цен. Сокращение

AD должно привести к следующим

последствиям: на

кейнсианском отрезке AS реальный объем

производства сократится, а уровень

цен останется неизменным; на классическом

отрезке цены упадут, а реальный объем

производства останется на уровне

полной занятости; на промежуточном

отрезке модель предполагает, что и

реальный объем производства, и уровень

цен снизятся. Однако существует один

важный фактор, который модифицирует

последствия снижения AD на классическом

и промежуточном отрезках. Обратное

движение AD из положения Эффект храповика

Первоначальный

рост AD, до состояния

привел

к установлению нового макроэкономического

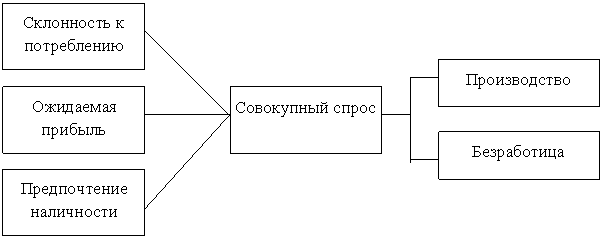

равновесия в точке Сбережения и инвестици.Главным фактором стимулирования совокупного спроса Кейнс считал инвестиции. Они должны компенсировать недостаточность потребительского спроса. Рост инвестиций призван стимулировать рост спроса, а рост платежеспособного спроса приведет к повышению занятости и увеличению национального дохода. Объем инвестиций также наталкивается на определенные препятствия. То, что с ростом дохода растут и сбережения, не означает, что вслед за этим в той же пропорции увеличиваются инвестиции. Прирост сбережений не обязательно трансформируется в прирост инвестиций. Равенство, согласно которому сбережения должны быть равны инвестициям (S=I), нарушается. Согласно выводам, к которым пришел Кейнс, экономическое равновесие определяется в конечном счете равенством между сбережением и накоплением. А главной проблемой является недостаточность совокупного спроса; ему препятствует сокращение предельной склонности к потреблению, снижение прибыльности увеличивающегося в размерах капитала, чрезмерное предпочтение ликвидности (наличности). Общая схема взаимозависимостей изображена на рис. 3.

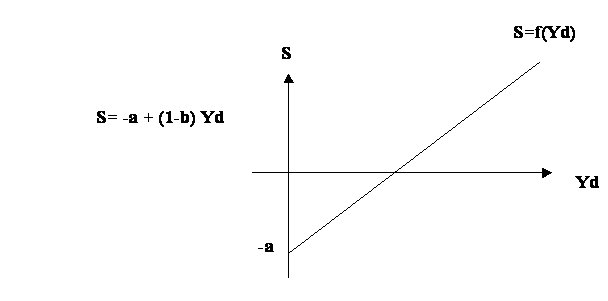

Рис. 3. Равновесность при неполной занятости Кейнс показал, что в современных условиях нет свободного движения цен в сторону понижения. Нельзя без конца понижать процентную ставку. На каком-то этапе может возникнуть такая ситуация, что владельцы денег начнут проявлять осторожность и перестанут давать их взаймы, будут держать деньги в запасе на случай всяких непредвиденных обстоятельств. Итак, основные положения, на которые опираются в своём анализе кейнсианцы :1. Совокупный спрос не равнозначен совокупным доходам. Доходы в самом общем виде распадаются на две части: потребление и сбережения 2. Сбережения не обязательно равны инвестициям, они в силу ряда причин «отстают» и не превращаются в инвестиции. 3. При анализе ситуации возникающего неравновесия на макроуровне следует идти не от производства, а от спроса. Размеры спроса играют более важную роль при обеспечении занятости и загрузке производственных мощностей, нежели движение и «гибкость» цен. 4. Рассмотрение функциональных связей между важнейшими категориями следует вести на макроуровне, что позволит выявить факторы, влияющие на экономический рост и равновесность. Функция сбережения. Сбережение – это та часть располагаемого дохода, которая остается после текущего потребления. S=Yd – C, C= a + b Yd Решив данную систему уравнений получим аналитическое выражение функции сбережения. Это аналитическое выражение выглядит так:

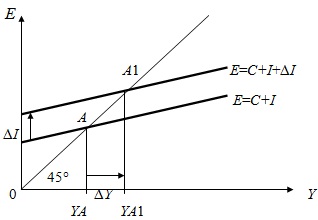

1- частное сбережение (Private Saving) Sp- это сбережения домохозяйств. По системе национальных счетов Sp будут равны: Sp = (y – T + T2 + % ) – C I=f ( R ) - Инвестиции- это спрос на заемные средства на финансовых рынках. S= f ( R ) – предложение заемных средств на финансовых рынках e - равновесие на финансовых рынках. Выполнение 2 макро тождества – самое эффективное состояние в экономике, более эффективное нежели состояние, когда S>I или S<1. Однако сложность его достижения в том, что сбережения принадлежат одним хозяевам, а инвестиции требуются другим. И не всегда их планы совпадают. Вернемся к сбережениям домохозяйств, и к их потреблению. На практике инвестиции зависят от роста. Это объясняется следующим: 1) при росте GDP растет прибыль, а инвестиции финансируются из предпринимательской прибыли 2) 2) если GDP мал, следовательно мало производство, оборудование простаивает и нет стимула к закупке нового оборудования. 3) Зависимость инвестиции как функции от У (I=f (y)) называется моделью акселератора. В дальнейших рассуждениях по кейинсианскому кресту мы Функция инвестиционного спроса. Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала частичным секторам государством внутри страны и зарубежом в разные отрасли экономики и ценные бумаги. Различаются совокупные инвестиции (Gross Investment) и частицы (Net Investment). Экон-ий рост возможен только за счет чистых инвестиций. Для растущей эк- ки (Grossing Economy) совокупность инвестиций > амортизации. Для статичной эк- ки (Stagment Economy) совокупность инвестиций = амортизации. Для эк- ки с пониженной деловой активностью (Declining Economy) амортизационные отчисления выше совокупных инвестиций. Различают продуктивные и непродуктивные инвестиции. Продуктивные инвестиции – это капитальные затраты на здания, сооружения, оборудование. Непродуктивные – это финансовые инвестиции на покупки акций. не будем пользоваться моделью акселератора. |

||||

6. Классическая модель A,S, роль государства, закон Сэя, инвестиции и сбережения. В основе классической модели лежит закон французского экономиста Ж.Б. Сэя, согласно которому само производство товаров создает доход, равный стоимости произведенных товаров. Предложение порождает свой собственный спрос. Классическая модель описывает поведение экономики в долгосрочном периоде. Анализ совокупного предложения строится исходя из следующих условий: § объем выпуска зависит только от количества факторов производства и технологии и не зависит от уровня цен;§ изменения в факторах производства и технологии происходят медленно;§ экономика функционирует в условиях полной занятости факторов производства, следовательно, объем выпуска равен потенциальному;§ цены и номинальная зарплата – гибкие, их изменения поддерживают равновесие на рынках. Согласно взглядам сторонников классического направления, совокупный спрос предопределяется денежной массой, т.е. количеством денег и их покупательной способностью. Величина ASимеет фиксированный характер, предопределяемый масштабами имеющихся в обществе ресурсов. Она не зависит ни от цен, ни от спроса. Задача в том, чтобы поддержать на стабильном уровне предложение денег.

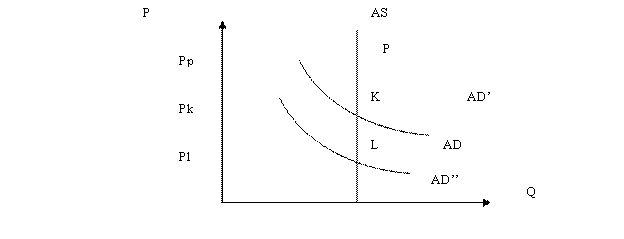

Рис.9.Классическая теория общего равновесия При данном уровне совокупного спроса (AD)увеличение массы денег вызовет инфляцию и приведет к смещению кривой AD вправо в положение AD’. Равновесие установится в точке Р. Увеличение денег приведет к росту AD при данном уровне цен (Рк), который будет превышать AS на величину отрезка KN. Недостаточное предложение благ вызовет рост цен, их уровень сместится вверх (с Рк до Рр) до точки нового равновесия. Если же при данном уровне совокупного спроса (кривая AD) количество денег сокращается, то AD уменьшается на величину отрезка KM, а кривая AD смещается в положение AD”. Так как предложение превышает спрос, цены начнут снижаться до уровня PL, которому будет соответствовать новое макроэкономическое равновесие (точка L). Таким образом, у современных представителей классической школы (прежде всего монетаристов) предложение денег является главным фактором, определяющим и совокупный спрос, и уровень цен. При этом любые изменения, происходящие на стороне AD, не влияют ни на занятость, ни на объем производства. Механизм регулирования равновесия – цены. Позже было отмечено, что домохозяйства осуществляют сбережения, а фирмы – инвестиции. Равновесие AD и AS требовало равновесия сбережений и инвестиций. Оно в свою очередь регулировалось механизмом денежного рынка, и прежде всего % ставкой.Она является инструментом вознаграждения за бережливость. Чем выше уровень %ставок, тем больше будет сберегаться средств, и наоборот, понижение их уровня ведет к свертыванию сбережений и росту потребления. |

||||

8. Функция потребления и сбережения Кейнса. 1.Функции потребления и сбережения. Факторы, влияющие на потребление и сбережения Основной вопрос данной темы - выявление закономерностей распределения домохозяйствами своих доходов на потребление и сбережение. Это - проблема микроэкономики. Однако то или иное соотношение потребления и сбережения имеет важное значение и для всей национальной экономики - как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. Главной проблемой долгосрочного макроэкономического анализа является экономический рост страны, темпы которого в решающей мере определяются размером сбережений. Колебания конъюнктуры - важнейшая проблема краткосрочного анализа - во многом связаны с изменениями в потреблении, интенсивность которого существенно варьируется на различных фазах делового цикла. Исследования в области потребления начались с Кейнса: в его концепции теория (функция) потребления явилась основой теории экономических колебаний, заняла ключевое положение в макроэкономическом анализе. По оценке Хансена, формулировка функции потребления Кейнсом - эпохальный вклад в арсенал инструментов экономического анализа, подобный, и даже более важный, чем открытие функции спроса Маршаллом. 1.1 Функция потребления и функция сбережения Сегодня экономисты, изучающие потребление, используют сложные методики анализа данных. С помощью компьютеров они анализируют состояние макроэкономики с использованием системы национальных счетов, а также данные о поведении отдельных домохозяйств, собранные при обследовании семейных бюджетов. Поскольку Кейнс работал в 30-е гг., он не располагал ни такой информацией, ни компьютерами. Не имея возможности опираться на статистические данные, Кейнс сделал предположение о виде функции потребления, основываясь только на личном опыте и знании человеческой природы. Кейнсианская функция потребления показывает отношение реальных потребительских расходов к реальному располагаемому доходу в их движении. Если расходы равны доходам, то функция потребления принимает форму прямой под углом 45 градусов (биссектриса), в каждой точке которой потребительские расходы равны располагаемому доходу. Точка Б - точка нулевого сбережения. Слева от нее (например в точке А) расположена зона отрицательного сбережения. Справа (например, выше точек В,Г,Д,Е) находится зона положительного сбережения. Величина потребления в каждой из точек определяется расстоянием от оси Х до кривой потребления, а величина сбережения - расстоянием от кривой потребления до биссектрисы. Кривая АЕ не проходит через начало координат (точку О), поскольку существует автономное потребление - часть потребительских расходов, независящих от располагаемого дохода. Функция сбережения производна от функции потребления. Она показывает отношение прироста сбережения к приросту дохода. Поскольку сбережения - часть дохода, которая не потребляется, то графики сбережения и потребления, по выражению П.Самуэльсона, «сиамские близнецы». Если представить ось Х линией 45 градусов на графике функции потребления и при помощи зеркала (обратное отражение) перевернуть функцию потребления, то получится функция сбережения. Отсутствие сбережения характеризуется зоной ниже оси Х. Величину сбережения характеризует расстояние от прямой ОХ до кривой сбережения.1.3 Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Средняя склонность к потреблению и сбережению По мнению Кейнса функции потребления и сбережения выстраиваются в зависимости от динамики текущих доходов населения. Кейнс писал: «Основной психологический закон ... состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход». Продемонстрируем действие данного закона при помощи следующей таблицы: Предельная склонность к потреблению МРС равна отношению прироста потребления к приросту располагаемого дохода: Она показывает, какая часть дополнительного дохода направляется на приращение потребления. Предельная склонность к сбережению МРS равна отношению прироста сбережения к приросту располагаемого дохода: Из таблицы видно, что Отсюда Статистические данные показывают, что по мере роста текущего дохода МРС имеет тенденцию к снижению, а МРS - к росту. Но эту закономерность искажают многие обстоятельства, среди которых: - нестабильность экономического положения, которая ослабляет стимулы к инвестированию; - инфляция, обесценивающая сбережения населения и провоцирующая высокую потребительскую активность; - отсутствие защищенности вкладов населения, когда усиливается ажиотажный спрос, накапливаются специфические виды сбережений - меха, ювелирные изделия и т.п. Средняя склонность к потреблению АРС характеризует отношение между общим объемом потребления и объемом располагаемого дохода: АРС = С/Y По Кейнсу с увеличением располагаемого дохода АРС сокращается. С = С + МРСхY С/Y = С/Y + МРС АРС = С/Y + МРС Как видим, средняя склонность к потреблению всегда выше предельной (если автономное потребление выше нуля). |

||||

9. Функция потребления и парадокс С. Кузнеца. Эмпирические результаты (С.Кузнец, 1946): -долгосрочная предельная склонность к потреблению выше, чем краткосрочная; -долгосрочная средняя склонность к потреблению практически постоянна, а не убывает по доходу, как это следует из кейнсианской функции потребления. Для

двухпериодной модели:

-

Средняя склонность к потреблению в

долгосрочном периоде постоянна и

равна единице (C/YP=1),

а в краткосрочном периоде средняя

склонность потребления падает с ростом

дохода ( Теория потребления и эмпирические исследования - Холл (1978) получил результаты, полностью поддерживающие теорию перманентного дохода; - позднее выявлен ряд противоречий между теорией и действительностью: - наличие избыточной чувствительности потребления (Флэйвин, 1981); - избыточная сглаженность потребления. Функция потребления и модель IS-LM - отрицательная зависимость потребления от ставки процента приведет к большей чувствительности кривой IS к изменению ставки процента. -сдвиг функции потребления, а соответственно и кривой IS, может быть вызван изменением ожиданий относительно будущих располагаемых доходов. - различие между краткосрочной и долгосрочной предельной нормой потребления отразится и на величине мультипликатора автономных расходов. - эффект реального богатства (уровень цен через изменение реального богатства влияет на потребление и на кривую IS). |

||||

10.

И. Фишер и межвременной выбор. Исходит

из того, что домохозяйства, осуществляющие

сбережения, сравнивают текущее

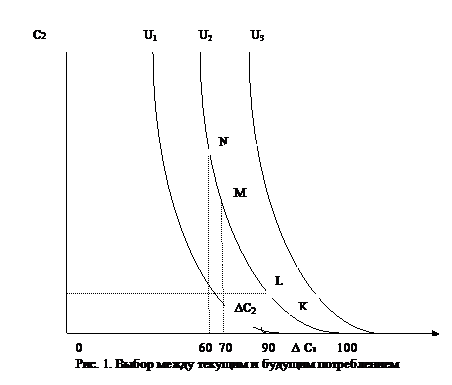

потребление с будущим. На рис. 1

изображены кривые безразличия для

настоящего (С1) и будущего потребления

(С2).

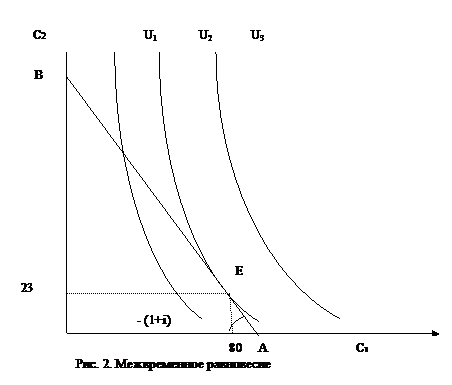

Поэтому кривые безразличия будут приближаться к вертикальному положению. Больший угол наклона характерен для кривых безразличия тех индивидов, кто стремится к немедленному вознаграждению. Предельная норма временного предпочтения (marginal rate of time preference) — это стоимость дополнительного будущего потребления, достаточного для компенсации отказа от единицы текущего потребления при условии, что общее благосостояние индивида не изменится. Для отрезка KL MRTP = ΔС2/ΔС1 = 11,5/10 = 1,15. где MRTP— предельная норма временного предпочтения; ΔС2 — объем потребления в будущем году, необходимый, чтобы потребитель отложил ΔС1 потребления в текущем году. Межвременные предпочтения касаются инвестиций как в физический, так и в человеческий капитал. В обоих случаях люди сокращают текущее потребление в надежде увеличить его в будущем. Возможности

ограничения текущего потребления в

пользу будущего не безграничны.

Межвременное бюджетное ограничение

показывает возможности переключения

текущего потребления на будущее

потребление. Наклон межвременного

бюджетного ограничения AB (см. рис. 2)

равен – (1+i). Угол наклона зависит от

ставки ссудного процента. Чем он выше,

тем круче наклон межвременного

бюджетного ограничения.

|

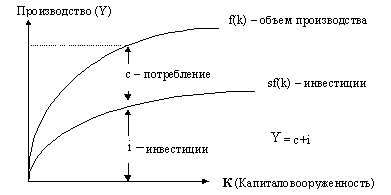

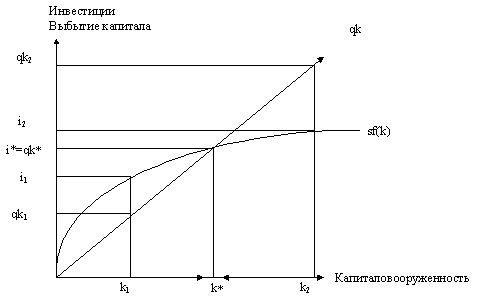

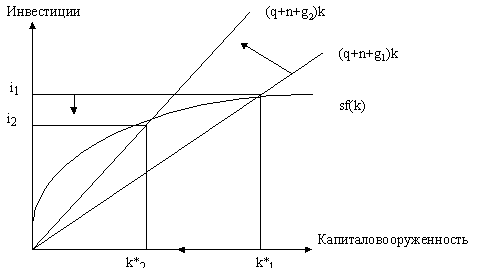

20 ВОПРОС Модель Харрода-Домара (Harrod-Domar growth model) — динамическая модель равновесия в условиях полной занятости. Согласно этой модели для поддержания полной занятости совокупный спрос должен увеличиваться пропорционально экономическому росту. В этой модели, таким образом, подчеркивается важное значение совокупного спроса как для экономического роста, так и, соответственно, для достижения полной занятости. Пример модели В качестве примера модели с непрерывным временем рассмотрим модель макроэкономической динамики (простейший ее вариант — модель Харрода-Домара). Модель описывает динамику дохода Y(t), который рассматривается как сумма потребления С(t) и инвестиций I(t). Экономика считается закрытой; поэтому чистый экспорт равен нулю, а государственные расходы в модели не выделяются. Основная предпосылка модели роста — формула взаимосвязи между инвестициями и скоростью роста дохода. Предполагается, что скорость роста дохода пропорциональна инвестициям: I(t) = В × (dY/dt), где В — коэффициент капиталоемкости прироста дохода, или приростной капиталоемкости (соответственно, обратная ему величина 1/B называется приростной капиталоотдачей. Тем самым в модель фактически включаются следующие предпосылки:

Линейная производственная функция Y(t) = aL(t) + bK(t) + с, где b = 1/B, обладает этим свойством в том случае, если либо а = 0, либо L(t) = const. Тем самым следующая предпосылка такова:

Перечисленные предпосылки, конечно, существенно огрубляют описание динамики реальных макроэкономических процессов, делают затруднительным применение данной модели, например, для непосредственного расчета или прогноза величины совокупного выпуска или дохода. Однако данная модель и не предназначена для этого; в то же время ее относительная простота позволяет более глубоко изучить взаимосвязь динамики инвестиций и роста выпуска, получить точные формулы траекторий рассматриваемых параметров при сделанных предпосылках. Зависимость, связывающая между собой во времени показатели инвестиций, определяемый ими объем основного капитала и уровень выпуска (дохода), является базовой во всех моделях макроэкономической динамики. Кроме того, в этих моделях необходимо определить принципы формирования структуры выпуска (дохода), распределения его между составляющими, прежде всего — между потреблением и накоплением. Эти принципы могут основываться на оптимизационном подходе (обычно это максимизация совокупных объемов потребления в той или иной форме), экстраполяционном, равновесном и других. В рассматриваемой модели предполагается, что динамика объема потребления C(t) задается экзогенно. Этот показатель может считаться постоянным во времени, расти с заданным постоянным темпом или иметь какую-либо другую динамику. Простейший вариант модели получается, если считать С(t) = 0. Этот случай совершенно нереалистичен с практической точки зрения, однако в нем все ресурсы направляются на инвестиции, в результате чего могут быть определены максимальные технически возможные темпы роста. В этом случае получаем: Y(t) = C(t) + I(t) = 0 + BdY(t)/dt = BY’(t). Это — линейное однородное дифференциальное уравнение, и его решение имеет вид Y(t) = У(О)e(1/B) t (что легко проверить дифференцированием). Непрерывный темп прироста здесь равен — 1/B. Это максимально возможный (технологический) темп прироста. |

|||||

21 ВОПРОС

22 ВОПРОС |

|||||

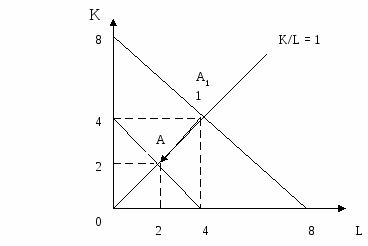

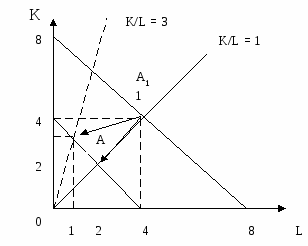

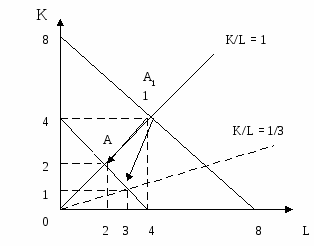

22 Джон Ричард Хикс (1904—1989) — английский экономист, нобелевский лауреат (1972 г.). Преподавал и занимался исследованиями в Лондонской школе экономики, в Манчестерском и Оксфордском университетах. Хиксу принадлежит идея — использовать анализ кривых IS—LM, известных читателю по предыдущим главам учебника, в качестве инструмента кейнсианской теории. Кроме трудов по теории общего равновесия ему также принадлежат работы в области теории экономики благосостояния, теории экономических циклов, потребления и роста. Нобелевской премии он удостоен за «пионерный вклад в теорию общего экономического равновесия и теорию благосостояния». МОДЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ХИКСА. Общепризнанной

является модель технического прогресса

английского экономиста, лауреата

нобелевской премии Джона Хикса. В

своем анализе он рассматривает два

фактора экономического роста — труд

и капитал и выделяет три типа

научно-технического

прогресса: нейтральный, трудосберегающий икапиталосберегающий.

Нейтральный

НТП основан на таких технологиях,

которые одновременно и в равной мере

сберегают труд и капитал (рис.

22.3а).

|

|||||

23 ВОПРОС ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Рассмотрены проблемы экономического роста России, выявлены основные причины утраты страной своих позиций на мировом и внутреннем рынках. Указанные проблемы связываются с несовершенством правовой политики, а также с финансовым кризисом и общими проблемами национальной экономики. В рамках реформирования национальной экономики рассматривается новая концепция долгосрочного развития страны, направленная на модернизацию экономики путем создания инвестиционно-инновационного климата, который обеспечил бы экономический рост страны и превратил Россию в лидирующую мировую державу через создание государственно-корпоративного сектора экономики. Ключевые слова: экономический рост, модернизация, инвестиции и инновации в биз- несе, финансово-промышленные группы, государственные корпорации. В экономической теории экономический рост определяется как «увели- чение объeмных показателей экономической деятельности в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенст- вования техники и технологии» [1. С. 462]. Устойчивый экономический рост любой страны должен быть основан на существующей объективной реальности экономики и политики и являтьсяотражением долгосрочной программы социально-экономического развития страны как главной ее составной части. Основной целью экономического роста страны является «увеличение объeмов производства благ и услуг, улучшение их качества, обеспечение более высокого уровня жизни» [2]. Го- сударство как субъект рынка должно проводить политику по стимулированию экономического роста для того, чтобы обеспечить развитие националь- ной экономики по важнейшим еe отраслям. Эта политика государства должна быть скоординирована с бюджетно-налоговой, кредитной и другими видами экономической политики. Эта взаимосвязь необходима, так как именно она сможет обеспечить достаточную устойчивость страны как сложной социоси- стемы в условиях рынка, чтобы добиться экономического роста. С 1999–2007 гг. в России идeт рост ВВП как по экстенсивному, так и интенсивному типу. Но, по оценке Всемирного банка, рост экономики страны по-прежнему в большей степени был зависим и базировался на использовании сырьевых ресурсов, старых производственных мощностей и определeнного запаса рабочей силы. Однако был получен достаточно положительный эффект: среднегодовой рост ВВП составил 6,9%, промышленного производства – 5,5%, объeма инвести- ций в основной капитал – 14% [5]. Однако энерго-сырьевые параметры на- полняемости экономического роста никогда не будут являться его качествен- ными параметрами, так как они способствуют усилению отставания в техни- ко-экономическом развитии страны, а для современной России – это большая проблема. Проблемы экономического роста в России в современных условиях За период 1999–2007 гг. был, хоть и незначительный, экономический рост. «В 2009 г. Росстат опубликовал следующие среднегодовые темпы при- роста промышленного производства в сопоставимых ценах: 1996–2008 гг. –1%, 2001–2005 гг. – 5.6%, 2006–2008 гг. – 4.9%.В последнем квартале 2008 г. начался спад производства, связанный с мировым финансовым кризисом, в2009 г. падение составило 20% и явилось самым большим в мире. Для вос- становления объeмов промышленного производства до уровня 2008 г. необ-ходимо иметь темп прироста в том же размере, что и предшествующий спад, т. е. 20%. Фактически темпы восстановительного роста в 2010 г. оказалисьниже» [7. С. 6]. Поэтому, чтобы ускорить восстановление экономики после спада, была необходима долгосрочная стратегия по повышению еe эффек-тивности и конкурентоспособности. Рассмотрим причины сегодняшнего состояния российской экономики ,невыполнения планов и программ, представленных Правительством России, снижения жизненного уровня. На наш взгляд, причиной является ослаблениероли государства в единой целой субъектной структуре рыночного хозяйства: «домохозяйства – государство – фирмы – банки». То, что государство ослабило свою роль за период 1992–2010 гг., явилось результатом краха институтов плановой экономики и уродливого становления новыхинститутов в рыночной экономике России. Главное политическое влияние на экономику страны оказывала частная собственность, принадлежащая олигархическому капиталу и приносящая ему сверхдоходы. Сегодняшняя коррупция и криминальные разборки – это тоже результат слабости государственного влияния. Разгосударствление и приватизация привели к тому, что промышленные предприятия, лишившись госзаказа, перестали работать. Россия выжила в течение этого времени за счeт крупных корпоративных структур – финансово-промышленных групп, созданных по указу Б.Н. Ельцина в основном в добывающих отраслях экономики, это они явились точками роста национальной экономики, это они создавали большую часть ВВП страны. Огромными финансовыми потоками и доходами. Результатом этого явилось расслоение общества, где бедных около 80% и экономика ориентирована в основном на добычу углеводородного сырья, а не на развитие машино- строения и других отраслей материального производства, определяющих расширенное воспроизводство. Можно согласиться с А. Амосовым, который отметил, что «беда России в том, что Россия далека не только от экономического роста и развития, но и восстановления объемов производства базисного периода в отраслях, от которых зависят процессы роста у государства имеются и имелись. Нефть и газ дорожали, а выручки от продаж росли. Государственная казна пополнялась за счет деятельности крупных бизнес-групп России – финансово-промышленных групп, торгую- щих нефтью и газом. Например, золотовалютные резервы Центробанка перед финансовым кризисом составляли более 500 млрд долл. Профицит бюджета до 2009 г. оценивался в 1 трлн руб. Таким образом, для решения актуальных задач экономики и социальных проблем в целом деньги у государства были. Но они расходовались неэффективно. Достаточно вспомнить наши вклады в экономику США в ущерб собственным экономическим интересам. Проблемы экономического роста в России в современных условиях • эффективно использовать природные ресурсы, так как они являются основой дальнейшего развития страны и их запасы с каждым днeм уменьшаются; • использовать возможности внешнеэкономической интеграции, расширение позиций на мировых рынках сбыта с учетом маркетингового анализа; • усилить инновационную составляющую в социально-экономическом развитии страны, упраздняя роль некоторых традиционно используемых факторов экономического роста; • изучив спрос на наукоeмкую продукцию, наладить еe производство; • государству как субъекту рынка активизировать политику для усилия национальной безопасности страны. Как отмечает В. Мау, «…сама задача выбора долгосрочных приоритетов исключительно сложна, а цена ошибки здесь может быть огромной» [13]. |

|||||

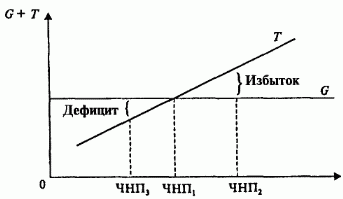

24 ВОПРОС Фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает правительство с целью стабилизации экономики с помощью изменения величины доходов и/или расходов государственного бюджета.(Поэтому фискальную политику также называют бюджетно-налоговой политикой.) Целями фискальной политики как любой стабилизационной (антициклической) политики, направленной на сглаживание циклических колебаний экономики, являются обеспечение: 1) стабильного экономического роста; 2) полной занятости ресурсов (прежде всего решение проблемы циклической безработицы); 3) стабильного уровня цен (решение проблемы инфляции). Фискальная политика – это политика регулирования правительством прежде всего совокупного спроса. Регулирование экономики в этом случае происходит с помощью воздействия на величину совокупных расходов. Однако некоторые инструменты фискальной политики могут использоваться для воздействия и на совокупное предложение через влияние на уровень деловой активности. Фискальную политику проводит правительство. Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета, а именно: 1) государственные закупки; 2) налоги; 3) трансферты. Фискальная политика в зависимости от механизма реагирования на изменения экономической ситуации подразделяется на дискреционную и недискреционную (автоматическую), в соответствии с чем определяется механизм ее функционирования, конкретизируются формы и методы регулирования. Дискреционная фискальная политика основывается на решениях правительства, которое, манипулируя налоговыми ставками или структурой налогообложения, уровнем государственных расходов, воздействует на формирование совокупного спроса и совокупного предложения, реальный объем национального продукта, уровни занятости, инфляции и цен. Автоматическая бюджетно-налоговая политика, обусловленная возможностью автоматических изменений уровня государственных расходов и налоговых поступлений при перемене экономических условий, формируется независимо от решений правительства. Это политика встроенных стабилизаторов — механизмов, работающих в режиме саморегулирования и компенсирующих изменения в общем объеме и структуре плановых затрат и инвестиций. Встроенные стабилизаторы могут повышать дефицит государственного бюджета (или сокращать его положительное сальдо) в период спада и увеличивать положительное сальдо (или уменьшать дефицит) в период инфляции без принятия специальных решений со стороны правительства. К встроенным стабилизаторам относятся: налоги, пособия по безработице, социальные выплаты, которые служат для ослабления реакции экономической системы на изменения объема производства товаров и услуг, уровня цен и процентных ставок. Ведущая роль здесь принадлежит налогам. Действие встроенных стабилизаторов объясняется следующим образом. В период спада растет безработица и автоматически увеличиваются расходы бюджета на выплату социальных пособий, следовательно, растут доходы населения и совокупный спрос. В период подъема складывается противоположная ситуация. Правительства проводят дискреционную, так называемую стабилизационную, фискальную политику, которая в зависимости от фазы экономического цикла может быть сдерживающей или стимулирующей (дефицитной). Сдерживающая фискальная политика проводится на этапе экономического подъема с целью преодоления инфляции, вызванной избыточным спросом. Она направлена на ограничение деловой активности, уменьшение реального объема ВНП по сравнению с его потенциальным уровнем. Механизм реализации сдерживающей политики предполагает увеличение чистых налогов (разность между доходом правительства, полученным от взимания налогов, и правительственными трансфертными платежами) или их рост в сочетании с уменьшением правительственных расходов (закупок и заказов), что компенсирует ожидаемое оживление совокупного спроса в частном секторе экономики. Стимулирующая (дефицитная) фискальная политика осуществляется в период спада производства при значительном уровне безработицы посредством мероприятий, направленных на снижение чистых налогов или на сочетание снижения чистых налогов с увеличением государственных расходов. Стабилизационное воздействие налогов и государственных расходов на экономическое развитие обусловлено тем, что они обладают мультипликационным эффектом и оказывают прямое влияние на совокупный спрос, объем национального производства, занятость населения. Так, в период спада правительства, стимулируя государственные расходы, вызывают мультипликационный рост потребительских расходов и множительный эффект инвестиций. Мультипликатор государственных расходов МР, равный отношению 1/(1 — МРС), где МРС— предельная склонность к потреблению, показывает приращение ВНП в результате роста государственных расходов на закупку товаров и услуг. При значительном уровне безработицы государство проводит стимулирующую политику в форме сокращения налогов. Более низкие налоги вызывают увеличение доходов домашних хозяйств, что ведет к увеличению расходов и росту совокупного спроса, цен, расширению объема производства и совокупного предложения, а в результате — к повышению реального ВВП. Их снижение также стимулируют рост сбережений домашних хозяйств и увеличение прибыльности предпринимательских инвестиций, что, в свою очередь, способствует повышению нормы накопления капитала, расширению производства, снижению безработицы и увеличению национального продукта. Следовательно, налоги также приводят к мультипликационному эффекту. Мультипликатор чистых налогов МРн— это отношение величины смещения совокупного спроса к величине заданного изменения реальных чистых налогов. Его абсолютная величина определяется по формуле МРн = МРг — 1. Налоги по сравнению с государственными расходами в меньшей степени воздействуют на изменение величины национального продукта. Налоговый мультипликатор меньше мультипликатора государственных расходов на величину предельной склонности к потреблению: Это объясняется тем, что государственные расходы являются составляющей совокупных расходов, а налоги выступают фактором, влияющим только на потребление — одну из переменных совокупных расходов. Кроме того, если каждая денежная единица, использованная на закупку товаров и услуг, оказывает прямое воздействие на прирост ВНП, то при сокращении налогов только одна часть сэкономленных доходов семейных хозяйств идет на потребление, поскольку другая уходитjia сбережения. Выбор правительством форм и методов осуществления стабилизационной фискальной политики зависит от используемой концептуальной модели государственного регулирования. В теории и практике государств с рыночной системой выделяются две такие модели — неокейнсианская и неоклассическая. Дж. Кейнс особое значение придавал недискреционной бюджетно-налоговой политике, которая, по его мнению, способна амортизировать кризис. Встроенная стабильность возникает вследствие наличия функциональной зависимости между налогами и национальным доходом. Так, величина собираемого чистого налога варьируется пропорционально величине чистого национального продукта (ЧНП), следовательно, по мере изменения уровня ЧНП возможны автоматические колебания (увеличение или уменыпе- ние) размеров налоговых поступлений и возникающих бюджетных дефицитов и излишков (рис. 17.1). Как показано на рис. 17.1, размер автоматически возникающих бюджетных дефицитов и излишков, а следовательно, и встроенная стабильность зависят от восприимчивости изменений в налогах к изменениям величины ЧНП. Если налоговые поступления энергично изменяются вслед за изменением ЧНП, то наклон ли

Рис. 17.1. Встроенная стабильность: Т — налоговые поступления; G— государственные расходы нии Т будет крутым, а вертикальное расстояние между Т и G, т. е. дефицит государственного бюджета, или его избыток,— большим. При незначительных изменениях налоговых поступлений наклон будет пологим, элементы встроенной стабильности незначительными. Антиинфляционный эффект заключается в том, что по мере роста ЧНП происходит автоматическое повышение налоговых поступлений, которое со временем обусловливает сокращение потребления, сдерживает избыточный инфляционный рост цен, а в итоге — вызывает понижение ЧНП и занятости. Следствием этого становится замедление экономического подъема и формирование тенденции к ликвидации дефицита государственного бюджета и образованию бюджетного излишка. Таким образом, в кейнсианской теории основным показателем фискальной политики является изменение бюджетной позиции, т. е. величины дефицита или излишка федерального бюджета. Неоклассическая модель налогового регулирования основывается на теории “экономики предложения”, представители которой обосновали вывод, что одним из условий, обеспечивающих рост сбережений и расширение инвестиционной деятельности, выступает низкий уровень налогов. Для этого они использовали бюджетную концепцию А. Лаффера, где главной переменной величиной являются предельные ставки налогов. Так, если предельные ставки достигают достаточно высокого уровня, то сокращаются стимулы для предпринимательской инициативы и расширения производства, падают прибыли, усиливается процесс уклонения от уплаты налогов, а следовательно, снижаются и общие налоговые поступления. Уменьшение предельных налоговых ставок вызывает противоположный эффект. |

|||||

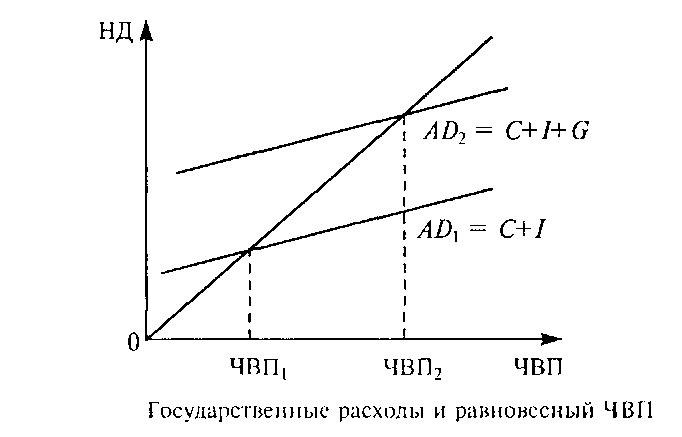

25 ВОПРОС Дискреционная фискальная политика — сознательное регулирование государством налогообложения и государственных расходов с целью воздействия на реальный объем национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост. Основными инструментами дискреционной фискальной политики являются государственные расходы и налогообложение. Проиллюстрируем влияние государственных расходов на совокупный спрос. Поскольку в данном случае рассматривается лишь одна составляющая фискальной политики — государственные расходы, будем исходить из того, что налоги равны нулю. На оси абсцисс отложена величина ЧВП, а на оси ординат — совокупные расходы. Состояние, при котором вся величина ЧВП будет потреблена населением, предприятиями и государством, т. е. будет равна величине суммы расходов, можно изобразить в виде прямой, идущей к оси абсцисс под утлом 45°. Тогда в любой точке этой прямой совокупные расходы равны величине ЧВП в этой точке.

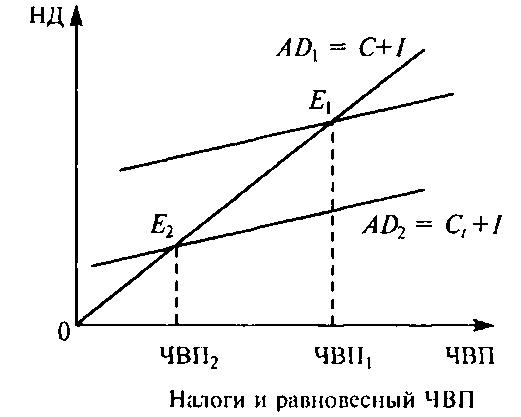

Если функция совокупного спроса AD1 = С+ I дает равновесный ЧВП1, то функция совокупного спроса АD2 = С+ I + G дает его более высокий уровень — ЧВП2. Государственные расходы подобно инвестициям обладают эффектом мультипликации.Мультипликатор государственных расходов показывает, насколько возрастает равновесный ЧНП в результате роста государственных расходов: k = ΔЧВП/ΔG . Иными словами, государственные расходы в случае своего роста, подобно инвестициям, могут вызывать значительный рост равновесного объема ЧВП. В случае же сокращения государственные расходы приводят к значительному сокращению равновесного ЧВП. Подобный механизм влияния государственных закупок на объем национального производства предполагает, что во время спада государственные закупки могут быть использованы для увеличения выпуска продукции. И наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции. Наименьшими мультипликативными свойствами обладают закупки продуктов сельского хозяйства, добывающей промышленности и первичной обработки сырья, а наибольшими мультипликативными свойствами — закупки оборудования, машин, техники. В практике промышленно развитых стран макроэкономическое регулирование через государственные закупки чаше всего осуществляется через военные заказы и строительные контракты. Рассмотрим теперь влияние налогов на объем национального производства. Налоги выполняют в экономики три функции: фискальную (основной источник бюджетных доходов), перераспределительную (корректировка неравномерного первичного распределения доходов), регулирующую (средство воздействия государства на экономику). Введение налога приводит к уменьшению располагаемого дохода налогоплательщиков. Сокращение доходов налогоплательщиков, в свою очередь, вызывает снижение объемов потребления и сбережений при каждом уровне ЧВП. Размер этого сокращения определяется величиной Предельной склонности к потреблению (MPC) и предельной склонности к сбережению (MPS). Изменение величины потребительских расходов вследствие роста налоговых ставок определяется по формуле: ΔС= ΔT x МРС. Аналогично, изменение величины сбережений вследствие роста налоговых ставок определяется по формуле: ΔS = ΔT x MPS. Воздействие роста налогов на равновесный ЧВП продемонстрировано на рисунке ниже.

При постоянных инвестиционных и государственных расходах введение налога приводит к сокращению совокупного спроса и, следовательно, сокращению равновесного ЧВП. Противоположная картина будет наблюдаться при сокращении налогов. Налоги, подобно инвестициям и государственным расходам, обладают мультипликационным эффектом. Однако мультипликатор налогов всегда меньше мультипликатора инвестиций и государственных расходов, так как, например, при сокращении налогов потребление увеличивается лишь частично (часть располагаемого дохода идет на увеличение сбережений), тогда как каждая единица прироста государственных расходов оказывает прямое воздействие на объем ЧВП. Изменение налоговых ставок может использоваться либо для стимулирования экономического роста в фазе спада (кризиса), либо, наоборот, для сдерживания роста производства и предотвращения чрезмерного повышения цен в фазе подъема. |

|||||

26 ВОПРОС Мультипликаторы автономных расходов. Механизм налоговой мультипликации, как и в случае с государ ственными расходами, связан с многократной реакцией потреб ления на однократное изменение налогов: налоги снижаются на ATI => => располагаемый доход увеличивается на АТТ => => потребление увеличивается на ЬхАТ\ => => совокупные расходы увеличиваются на ЬхАТХ => => совокупный доход увеличивается на ЬхАТТ => => потребление увеличивается на />(АхД7)Т => => совокупные расходы увеличиваются на Ь2хАТ\ => => совокупный доход увеличивается на ЬгхАТ\ => => потребление увеличивается на А(^2хА7)Т => и т.д.

\ |

|||||

27 ВОПРОС Недискреционная фискальная политика – автоматическое изменение названных величин в результате циклических колеба- ний совокупного дохода. Недискреционная фискальная политика предполагает автоматическое увеличение (уменьшение) чистых налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста (уменьшения) ВВП, которое оказывает стабилизирующее воздействие на экономику. Недискреционная фискальная политика (система встроенных стабилизаторов) — фискальное законодательство, сформулированное таким образом, чтобы автоматически смягчать колебания совокупного выпуска и занятости. Его цель — встроить в экономику механизмы, которые влияют следующим образом: а) ослабляют колебания производства и занятости; б) без специальных правительственных решений оказывают при наступлении спада стимулирующее фискальное воздействие на экономическую конъюнктуру (путем увеличения бюджетного дефицита), а во время подъема — сдерживающее (путем увеличения бюджетного излишка). Основная задача недискреционной политики — ослабить колебания совокупного спроса и дохода (тогда как задача дискреционной политики — устранить негативные последствия этих колебаний). Наиболее широко распространенные виды встроенных стабилизаторов: 1. Система прогрессивного налогообложения доходов домохозяйств. 2. Система пособий по безработице. 3. Поощряемая правительством система участия наемных работников в прибылях. 4. Система фиксированных дивидендов и др. • Подоходное налогообложение в качестве встроенного стабилизатора Ставка налога (налоговая ставка) – доля налоговых отчислений Т в общем объеме налогооблагаемого дохода. • Если по мере роста дохода налоговая ставка увеличивается, то такой налог называется прогрессивным. В России примером прогрессивного налога может служить подоходный налог. • Если по мере роста дохода налоговая ставка уменьшается, то такой налог называется регрессивным. В России примером регрессивного налога служит любой косвенный налог (НДС, пошлины, акцизы и т.п.). • Если при любом значении дохода налоговая ставка остается неизменной, то такой налог называется пропорциональным. В РОССИИ примером пропорционального налога служит налог на прибыль. • Стабилизирующее воздействие подоходного налогообложения Поскольку при пропорциональном налогообложении налоговая ставка постоянна и не зависит от размера дохода, то формула, описывающая зависимость объема налоговых отчислений от дохода, выглядит следующим образом: T = t Y. Тогда функция потребления будет иметь следующий вид:

1. Во время экономического спада, когда совокупный доход Y снижается, сумма налоговых отчислений tY автоматически сокращается. Это оказывает стимулирующее действие на экономику без специальных решений правительства. Аналогично, во время экономического подъема, когда совокупный доход Y чрезмерно увеличивается, сумма налоговых отчислений tY автоматически возрастает, что воздействует на экономическую конъюнктуру сдерживающим образом без специальных решений правительства. Еще более эффективным встроенным стабилизатором является прогрессивное налогообложение, поскольку в этом случае во время спада налоговая ставка снижается, а во время подъема — увеличивается. В результате колебания располагаемого дохода будут не такими сильными, как колебания совокупного дохода. Колебания потребительских расходов будут, таким образом, смягчены. 2. Введение подоходного налогообложения уменьшает величину мультипликатора автономных расходов. Это ослабляет воздействие шоков совокупного спроса (в первую очередь инвестиционных шоков) на объем производства и совокупный доход. |

|||||

28 ВОПРОС Истоки формирования экономической политики Рыночная экономика, которая стала основным способом ведения народного хозяйства, в течение последних нескольких столетий претерпела ряд существенных изменений. Основой для рыночных форм проявления экономики явилось внедрение методов массового производства товаров, что было обусловлено переходом на крупное машинное производство. Развитие машинного способа позволило резко снизить затраты на единицу изделия. Удешевление продукции наряду с повышением доходов населения привели к резкому расширению рыночного оборота[4]. Экономические процессы, происходившие в XVIII и XIX веках создали качественно новую ситуацию в обществе, создав основу для другой взаимосвязи социально-экономических процессов: между рыночным и государственным механизмами. Развитие хозяйственной системы на определенном этапе стало нуждаться в усилении поддерживающих и корректирующих мер государства. Решающим уроком для всей рыночной системы явился мировой экономический кризис 1929—1933 годов. Итогом этого урока стал вывод о том, что роль государственного участия необходимо поднять на новый качественный уровень, найти более эффективный вариант взаимосвязи двух социально-экономических явлений (рынок и государство). В условиях динамичного развития рынка государственные меры должны были выйти за рамки невмешательства, нейтрального поведения государства в роли «ночного сторожа». Экономика стала нуждаться в более сложном комплексе государственных мер. Возникло явление, получившее название «экономическая политика»[4]. Первые пробные шаги в области экономической политики были сделаны ещё в конце XIX века. Примером может служить Германия, опередившая в этом отношении многие страны. По инициативе Отто фон Бисмарка было приняты законы, на основе которых возникла новая сфера — социальное страхование. В 1883 году в частности, законом было введено страхование по болезни, в 1884 году — страхование от несчастных случаев и, наконец, в 1889 году — страхование по инвалидности для промышленных рабочих и их пенсионному обслуживанию[4]. Первые попытки реализации экономической политики были связаны со стратегией «точечного воздействия». В этих условиях как относительно самостоятельные направления рассматривались таможенная, аграрная,промышленная и социальная формы политики. Позднее, в начале XX века на смену такому разрозненному подходу пришел вариант комплексного, взаимосвязанного подхода. Экономическая политика приобрела более комплексный общеэкономический характер. Существенным образом на формирование общеэкономической политики повлияли две мировые войны, с их комплексом политических, социальных и экономических проблем. Вмешательство государства в экономические процессы стало носить не только региональный, но и общеэкономический, а несколько позже международный характер[4][5]. |

|||||

29 ВОПРОС

|

|||||

30 ВОПРОС Разрабатывая концепцию целей, государство должно исходить из необходимости выработки логически обоснованной, непротиворечив ой системы. Схема 2 внешне такую структуру и представляет: основная цель, которая связана с благосостоянием и не дает возможности конкретного цифрового обозначения, расчленяется на определенный ряд конкретных заданий. Однако в ходе практического осуществления экономической политики создать гармоническую систему из совокупности данных конкретных подходов достаточно трудно. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, сама формулировка конкретной цели содержит определенный элемент сложности. В обществе всегда существуют различные представления о целях. Именно в этом - основа конфликтной ситуации. Ее разрешение предполагает политические меры государства. Если говорить о конфликте подробнее, то он, как отмечает экономическая наука, имеет три исходные причины: а) различие в представлениях об общественно-экономическом устройстве страны; б) взаимозависимость всех участников экономического процесса; в) относительная ограниченность ресурсов. Во-вторых, практическое регулирование показывает, что выполнение одной цели способно затормозить выполнение другой или даже вообще сделать его невозможным. Однако следует понимать, что экономический процесс осуществляется лишь в борьбе противоречий. Такова закономерность всей жизни вообще: она во многом строится на базе конфликтов целей. В свою очередь, усиление инфляции может вызвать конъюнктурный спад производства, что ведет к сокращению занятости. Отсюда вывод. Нацеливая экономическую политику на увеличение занятости, непременно надо знать цену этих действий - усиление инфляционных тенденций. Делая выбор в решении (какой из двух целей целесообразнее отдать предпочтение), следует рассчитать, невыполнение какой задачи представляет собой большую социально-экономическую опасность. Наиболее разумный вариант при выполнении противоречивых целей (как показывает опыт развитых стран) - использование метода постоянного и мягкого волнообразного маневрирования. В этом проявляется оперативная реакция на комплексы факторов, действующих с разных сторон. Попеременное частичное выполнение каждой из противостоящих целей - наиболее рациональный ключ решения задач в экономике, имеющей определенный уровень равновесного состояния. 2. Высокая степень занятости и внешнеэкономическое равновесие. Как уже было отмечено, рост занятости ведет к повышению оплаты труда и, следовательно, к инфляции. Для развитой, активно вовлеченной в мировое хозяйство экономики страны эта взаимосвязь между ростом занятости и усилением инфляции приводит к дополнительным проблемам. Как известно, от уровня ценности национальной валюты (т. е. ее курса) зависит соотношение международных расчетов, отражаемых в платежном балансе. Если ценность национальной валюты падает, т.е. снижается ее курс, то оплата труда работников данной страны в международном сравнении понижается. Труд в рамках международных сравнительных характеристик становится дешевле. В итоге страна начинает выигрывать от экспорта своей продукции, поскольку при тех же затратах труда ее международная цена становится ниже, т.е. конкурентоспособнее. Однако одновременно страна начинает терять в области импорта. Продукция, произведенная за рубежом, в странах, чья валюта стала дороже национальной, становится слишком дорогой для данной страны. В итоге нарушаются соотношения в платежном балансе. Если данная страна имела до этого явно выраженный отрицательный торговый баланс (т. е. ввозила товаров больше, чем вывозила), то инфляционные явления негативным образом сказываются на платежном равновесии (отражающем торговые и валютно-расчетные операции). Вариант решения данного конфликта целей часто осуществляется следующим образом. Обеспечивая политику занятости, государство принимает меры по модернизации производственного комплекса, в частности, за счет проведения структурной, региональной и научной политики. Эти меры позволяют повышать экспортный потенциал страны, что увеличивает вероятность сохранения выгодного соотношения расчетных статей в платежном балансе. 3. Экономический рост и сохранение окружающей среды. Обе цели стоят, безусловно, в противоречии. Не случайно поэтому родилась теория нулевого роста. Поддержание даже невысокого, но стабильного экономического роста неизбежно сопровождается постоянным потреблением ресурсов природы: воды, воздуха, природных ископаемых. Достижения в стабильном росте экономики, как правило, непоправимо уменьшают возможности природного комплекса к противостоянию (чуждой для него) производственной системе. Каков выход? Он просматривается в двух аспектах: после достижения определенного, достаточно разумного уровня благосостояния задачу темпов экономического роста требуется решать с предельной осторожностью. Надо исходить из правила: все блага человеческое общество получить все равно никогда не сможет. Само понятие " благо" - весьма относительно и субъективно. Человечеству надо учиться ценить в полную меру то, чем оно уже обладает. Следует также помнить основы психологии, на базе которых строятся потребности людей: удовлетворение механически растущего объема потребностей порождает прогрессию в нарастании новой волны запросов. Учитывая растущую проблему перенаселения планеты и оскудения сил природного комплекса земли в его борьбе с противостоящей производственной системой, задачу экономического роста нужно решать предельно взвешенно и осторожно. Особенно важной данная проблема должна стать для России, в которой население привыкло жить в условиях природных богатств и крайне небрежного отношения к произведенным благам и ресурсам. Примеры энергичного отопления зимой многоквартирных домов при распахнутых дверях и порой полностью разбитых стеклах на лестничных площадках -поразительные и удручающие примеры для приезжающих в Россию представителей из развитых стран рыночной экономики, привыкших к предельной бережливости. Второй аспект решения проблемы роста заключается в активном использовании экономической динамики для создания новых, менее вредоносных для природы технологий. Важна также структурная переориентация на расширение тех видов производства, которые связаны с выпуском технического оборудования по очистке окружающей среды. Соотношение ряда других целей может иметь нейтральный характер. Например, в таком соотношении находятся: сохранение стабильности цен и охрана окружающей среды, справедливое распределение доходов и внешнеэкономическое равновесие. Одновременное решение таких целей не вызывает особых трудностей. Наконец отметим наиболее удачные варианты решения целевой проблемы. Это происходит тогда, когда выбранные ориентиры взаимно обусловливают друг друга: выполнение одной цели помогает достижению другой. Такие задачи можно решать одновременно. Как пример назовем параллельное увеличение занятости и темпов экономического роста. Все сказанное приводит к выводу: формируя модель экономической политики, необходимо поддерживать определенное равновесие в соотношении целевых установок (рис. 1 |

Субъекты экономической политики

Субъектами экономической политики могут выступать: Государство, включая региональные и местные институциональные образования;

Негосударственные союзы и объединения.

Государство, являясь главным субъектом экономической политики, обладает властными полномочиями, используя которые, оно связывает интересы различных социальных групп и побуждает их действовать в направлении определённых целей. На уровне законодательной власти происходит обсуждение и законодательное оформление основных направлений экономической политики. Отвечает за её реализацию исполнительная власть — правительство. Правительство, в свою очередь, ставит задачи и передаёт права по реализации экономической политики конкретным органам исполнительной власти.

К негосударственным союзам и объединениям относят институты, имеющие так называемый «общественно-правовой статус». Эти близкие к государству структуры также являются субъектами экономической политики. Им могут передаваться определённые задачи управления, которые изъяты из сферы деятельности государственных управленческих структур. Например, к числу таких институтов в Германии относятся региональные управления по страхованию, Фонд выравнивания бремени, система местных больничных касс. В Швейцарии таковыми являются: агентство по поддержке общественного транспорта, учреждения по противопожарной безопасности[6].

К негосударственным субъектам экономической политики относятся также различные объединения, выражающие интересы определенных слоёв общества и групп населения. Это могут быть профессиональные союзы, союзы предпринимателей, религиозные и культурные организации. Роль негосударственных субъектов в выработке и реализации экономической политики определяется возможностью оказания влияния (давления) на власть. Интересы частных групп могут не совпадать с целевой ориентацией государства, ставящего на первый план своей деятельности благосостояние общества. В этих условиях между негосударственными субъектами и государством часто возникает открытая борьба за проявление своих властных возможностей.

Помимо государственных институтов и экономических союзов, которые непосредственно участвуют в проведении экономической политики, косвенное влияние на формирование экономической политики могут оказывать определённые группы и институты общества. К ним следует отнести: политические партии и организации, средства массовой информации, влиятельные личности (учёные, политики). Степень влияния этих субъектов на экономическую политику определяется обстановкой в стране, типом политической системы, её структурой.

В развития процессов глобализации среди субъектов экономической политики появились также институты, имеющие надгосударственный характер. Основой их деятельности являются межгосударственные соглашения. Национальные органы власти передают им часть своих управленческих функций. Таким образом в последне время возникает форма надгосударственной экономической политики. Примером тому является деятельность Европейского союза.

В целом на основе опыта выработки и реализации экономической политики в разных странах следует сделать вывод о том, что понятие «экономическая политика» шире термина «государственное регулирование». Проводя экономическую политику, государство выступает инициатором, основным звеном, однако при этом оно должно сорганизовать совместные действия всех участников проводимой экономической политики.

Институциональная теория государства

Ни одно общество не будет жизнеспособным, если в нем не удастся ограничить свободный доступ к ресурсам. В мире ограниченных ресурсов открытый доступ приводит к сокращению богатства общества. Социальные механизмы ограничения открытого доступа можно разделить на четыре основные категории:

1. исключение из пользования ресурсом посредством силы, или угрозы применения силы;

2. системы ценностей или идеология, которая влияет на стимулы людей и снижает издержки исключения;