- •I)Субъективное исследование:

- •II)Объективное исследование

- •II.Общий осмотр

- •19(Под вопросом)

- •Бронхиальная астма: новый отечественный консенсус - новое понимание проблемы ?

- •Формы дыхательной недостаточности.

- •28 Язвенная болезнь

- •2 Клизмы вечером, легкий ужин (чай с печеньем), утром также 2 клизмы с перерывом в 30 мин и введением газоотводной трубки.

Пропедевтика ответы.

I

1.

Схема обследования больного.

Разделы:

-Паспортная часть.

-Субъективное исследование

-Объективное исследование

-Предварительный диагноз

-Дополнительные или лабораторные и инструментальные методы исследования.

-Заключительный диагноз.

Схема обследования больного:

I)Субъективное исследование:

II)Объективное исследование

II.Общий осмотр

1.Общее состояние.2.Соответствие внешнего вида возрасту.3. Сознание. 4. Положение тела.5. Выражение лица.6. Телосложение.Рост, вес, упитанность.7. Кожа с ее дериватами.8. Подкожная клетчатка.9. Лимфатическая система.10. Мускулатура.11. Кости.12. Суставы.13. Позвоночник. 14. Голова, глаза, нос, губы.15. Шея.16. Температура тела.

II.1.Обследование по органам и системам.2.Осмотр (inspectio).3.Пальпация (palpatio).4.Перкуссия (percutio).5.Аускультация (auscultatio).

Паспортная часть – включает в себя:

1.Ф.И.О., 2.возраст, 3.место жительства, 4.место работы,5.должность, 6.дата обследования или поступления.

Субъективное исследование проводится путем расспроса больного – это отражение в сознание больного объективных изменений в его организме и состоит из:I.Жалобы больного с их детализацией; II.расспрос по системам; III.история заболевания (anamnesis morbi); IV.история жизни (anamnesis vitae).

I.Жалобы могут быть основные или главные, ведущие и общие жалобы. Одни и те же жалобы для одного заболевания могут быть основными, а для другого общими и наоборот.

Жалобы по их общему характеру делятся на следующие группы:

- Группа совершенно определенных, четких жалоб: кашель, рвота, одышка, боли, отеки, повышение температуры тела, что наблюдается, обычно, при выраженных изменениях с разным нарушением функций того или иного органа или системы организма.

- Группа неопределенных, неясных жалоб – нездоровится, побаливает, иногда болит голова, чувствую сердце и т.д.

С такими жалобами чаще всего приходится встречаться при различного рода функциональных расстройствах или при хронических заболеваниях.

- Группа жалоб очень многочисленных и разнообразных, чрезвычайно детализированных и в тоже время очень неопределенных – такие жалобы характерны для особого рода нервных больных (неврастеников).

При сборе жалоб опрос ведется по определенному плану, так при жалобе на боль, надо выявить:

1. Локализацию боли,

2. иррадиацию боли – место проведения боли,

3. характер боли – ноющие, колющие, режущие и т.д.

4. время возникновения,

5. интенсивность,

6. продолжительность боли,

7. чем снимается боль – применением препарата, изменением положения тела, прекращением физической нагрузки и т.д.

При жалобе на кашель выясняют характер кашля: сухой или с мокротой, время появления: утром, днем или вечером, ночью, продолжительность, или слабый - покашливание. Причина вызывающая кашель – перемена положения тела, дыхания, разговор, прием пищи и.т.д. интенсивность - сильный

II.Расспрос по системам:

-дыхательная система

- система кровообращения

- система пищеварения

- селезенка

- мочевыделительная система

- половая система

- лимфатические узлы

- органы движения

- нервная система

- органы чувств

Расспрос по системам позволяет выявить не только данные о том заболевании которое является в данный момент основным, но и дает возможность уже при расспросе получить сведения о сопутствующих заболеваниях.

III.история заболевания - anamnesis morbi.

Путем соответствующих вопросов врач выясняет:

-начало заболевания (когда, где и как оно началось, внезапно или постепенно, каковы были первые проявления;

-Дальнейшее течение заболевания (прогрессирующее или с перерывами);

-Причины заболевания по мнению больного;

-Какие проводились исследования и их результаты;

-Проводилось ли лечение, если проводилось, то какое и каковы его результаты.

История заболевания должна отражать развитие болезни от ее начала до настоящего момента. Обязательно выявляют первые признаки болезни и в хронологической последовательности выявляют ее динамику т.е. нарастание симптомов, наличие рецидивов или обострений, периодов ремиссии и их длительность.

IV.История жизни - anamnesis vitae.

АV собирается по следующей схеме:

-биография больного

-работа, профессия, военная служба

-материальная обеспеченность

-жилище

-одежда

-питание

-гигиена тела

-семейное положение

-семейный анамнез – наследственность

-перенесенные заболевания

-привычные интоксикации

-аллергологический анамнез.

2

Общий осмотр

Главным условием успешного лечения больного является своевременное распознавание его заболевания. «Qui bene diagnostic, bene curat» - «Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит». Важнейшими разделами клинической диагностики заболеваний внутренних органов являются изучение методов обследования больного, а также диагностического значения отдельных клинических проявлений болезни и механизмов их возникновения.

Первой ступенью объективного обследования больных является общий осмотр. Общий осмотр (inspectio) больного как диагностический метод сохранил свое значение для врача любой специальности, несмотря на все увеличивающиеся количество инструментальных и лабораторных методов исследования. Данные, полученные врачом при общем осмотре, имеют важнейшее диагностическое значение, позволяя с одной стороны, выявить характерные (хотя нередко неспецифические) признаки болезни, а с другой – дать предварительную оценку тяжести патологического процесса и степени функциональных расстройств.

Правила осмотра:

1. Осмотр должен проводится при дневном освещении либо при лампах дневного света.

2. Освещение должно быть прямым и боковым.

3. Помещение предназначенное для осмотра должно быть теплым.

4. Исследование лучше проводить в вертикальном положении больного стоя, если это возможно, если необходимо в вертикальном и горизонтальном положении.

5. Последовательно обнажать тело больного.

6. Осмотр должен быть систематическим.

Общее состояние больного:

1.Удовлетворительное.2.Средней тяжести.3.Тяжелое.4.Крайне тяжелое.

5.Агонирующее.

Представление об общем состоянии больного (удовлетворительном, средней тяжести, тяжелом, крайне тяжелом агонирующем) складывается у врача на протяжении всего обследования больного, хотя во многих случаях такая оценка может быть дана при первом же взгляде на пациента.

Складывается из оценки: сознания, выражения лица, состояния питания, осанки, походки, положения тела, состояния органов и систем.

Сознание:

I.Ясное.

II.Нарушенное (помраченное):

1)С преобладанием процессов возбуждения Ирритативные расстройства:

1.Бред: -Буйный;-Тихий;

2.Галлюцинации: -Слуховые; -Зрительные; -Тактильные.

2)С преобладанием процессов торможения: 1.Ступор(stupor); 2.Сопор(sopor);

3.Кома(coma).

Ясное сознание

Бодрствование. Способность к активному вниманию. Полный речевой контакт. Осмысленные и адекватные ответы на вопросы. Адекватное и быстрое выполнение команд. Самопроизвольное открывание глаз. Быстрая и целенаправленная реакция на любой раздражитель. Сохранность всех видов ориентации (в собственной личности, в месте, времени, окружающих лицах, ситуации и др.). Правильное поведение. Возможна ретро- и/или антероградная амнезия. Полная ориентация, бодрствование, быстрое выполнение всех инструкций.

Хорошее настроение - безусловно, положительный признак здоровья.

Ступор

Почти постоянное состояние сна. Возможно двигательное возбуждение. Речевой контакт затруднен и ограничен, после настойчивых требование может односложно ответить по типу да - нет.

Нередко с перевераниями может сообщить фамилию и некоторые другие данные.Реагирует на команды медленно. Способен выполнить элементарные задания (открыть глаза, показать язык, поднять руку и т. п.), но почти мгновенно истощается. Нередко только пытается это сделать, совершив начальный акт движения. Для установления даже кратковременного контакта необходимы повторные обращения, громкий оклик, часто в сочетании с применением болевых раздражителей. Координированная защитная реакция на боль сохранена, реакция на другие виды раздражителей изменена. Контроль за функциями тазовых органов ослаблен. Дезориентация в обстановке, месте, времени, лицах, нередко при сохранности элементов ориентации в собственной личности.

Сопор

Полная дезорганизация, глубокая сонливость. Выполнение лишь простых команд. Речевой и мимически-мануальный контакт невозможен. Никакие команды не выполняются. Неподвижность или автоматизированные рефлекторные движения.

При нанесении болевых раздражителей появляются направленные к очагу раздражения защитные движения рукой переворачивание на другой бок, страдальческие гримасы на лице.

Может стонать, издавать нечленораздельные звуки. Порой неосмысленно открывает глаза на боль, резкий звук. Зрачковый, корнеальный, глотательный, кашлевой и глубокие рефлексы обычно сохранены.

Контроль над сфинктерами нарушен, жизненные функции сохранены или имеются не угрожающее нарушения по одному – двум параметрам. Тотальное невыполнение команд способность локализации боли сохранена (координированные защитные движения).

Кома – глубокое торможение высшей нервной деятельности , которое сопровождается полной потерей сознания, чувствительности и движений

-Неразбудимость, отсутствие защитных движений на боль.

-Двусторонний предельный мидриаз, глазные яблоки неподвижны.

-Тотальная арефлексия, диффузная мышечная атония.

-Грубейшие нарушения жизненных функций – расстройства ритма, частоты дыхания или апноэ, резкая тахикардия.

-Артериальное давление снижено или не определяется, катастрофическое состояние жизненных функций.

Виды ком:

1.Гипергликемическая.2.Гипогликемическая.3.Уремическая.4.Печеночная.

5.Апоплексическая.6.Алкогольная.7.Эпилептическая.8.При отравлении опием или морфином.

9.Анемическая.

1.Гипергликемическая кетоацидотическая кома (диабетический кетоацидоз)

- является осложнением сахарного диабета.

- развивается в результате резко выраженной инсулиновой недостаточности, которая может быть следствием неадекватной инсулиновой терапии или повышения потребности в инсулине (беременность, травма, операции, интеркуррентные инфекционные заболевания).

- около 1/з всех случаев диабетического кетоацидоза приходится на больных с нераспознанным сахарным диабетом.

Больного, находящегося в стадии умеренного кетоацидоза, беспокоят общая слабость, повышенная утомляемость, вялость, сонливость, шум в ушах, снижение аппетита, тошнота, неопределенная боль в животе, жажда и учащенное мочеиспускание. В выдыхаемом воздухе определяется запах ацетона.

При диабетической прекоме, отмечается постоянная тошнота, частая рвота, усиливается общая слабость, заметна безучастность к окружающему, ухудшается зрение, появляются одышка, неприятные ощущения или боль в области сердца и в животе, частые позывы на мочеиспускание, развивается неукротимая жажда.

Кожа бледная, сухая, шершавая, на ощупь холодная. Губы сухие, потрескавшиеся, покрытые запекшимися корками, иногда цианотичные. Язык малинового цвета с сохраняющимися по краям отпечатками зубов, сухой, обложенный грязно-коричневым налетом.

Клинические проявления диабетической комы такие же как и в прекоме, только еще более выраженные. Наблюдается глубокое, шумное и скорее учащенное дыхание, которое характеризуется удлиненным вдохом и коротким выдохом, причем каждому вдоху предшествует определенная пауза (дыхание типа Куссмауля). В выдыхаемом воздухе определяется резкий запах ацетона.

Тургор кожи снижен и соответствует степени дегидратации, глазные яблоки мягкие

Гипотония, частый, малого наполнения и напряжения (но, ритмичный) пульс, задержка мочи, напряженный, несколько втянутый и ограниченно участвующий в акте дыхания живот.

Ослабленные до этого сухожильные рефлексы постепенно полностью исчезают, на некоторое время сохраняются еще зрачковый и глотательный рефлекс.

Температура тела чаще всего понижена

2.Гипогликемическая кома

Причины:

-сахарный диабет (вследствие передозировки инсулина и других сахароснижающих препаратов, неадекватный прием пищи, повышенная физическая нагрузка),

-другие патологические состояния: инсулинома, гипотиреоз, гипопитуитризм, хроническая надпочечниковая недостаточность, опухоли поджелудочной железы, прием алкоголя и др.

Для гипогликемической комы характерно:

1.быстрое начало 2.головная боль, 3.чувство голода, 4.потливость,

5.нарушение зрения (диплопия), агрессивным состоянием.6.бледность и влажность кожных покровов, 7.дрожание,8.повышение сухожильных рефлексов вплоть до судорог;9.твердые глазные яблоки10.тахикардия,11.АД нормальное или слегка снижено12.дыхания Куссмауля не бывает.

3.Уремическая кома

финал хронической почечной недостаточности.

Чаще наблюдается у больных с хроническими заболеваниями почек, но может развиваться и при острой почечной недостаточности.

В большинстве случаев характерно постепенноё развитие симптомов. Вначале появляются слабость, вялость, головная боль, тошнота, кожный зуд, бессонница. Больные становятся беспокойными, иногда агрессивными; в дальнейшем наступает безразличие, сонливость, которые переходят в сопорозное состояние и кому.

При осмотре отмечаются бледность и сухость кожных покровов, отеки лица, век и конечностей, зрачки узкие. Рот сухой, слизистая с кровоизлияниями. Отмечаются фибриллярные подергивания мышц, иногда судороги.

Сухожильные рефлексы повышены. Изо рта ощущается запах аммиака. Дыхание становится вначале редким, глубоким и шумным, затем поверхностным, неправильным (вплоть до дыхания типа Чейна — Стокса).

Пульс напряжен, АД высокое.

4.Печеночная кома

Острая дистрофия печени, портосистемная энцефалопатия -расстройство сознания, связанное с глубоким угнетением функции печени.

Развивается в результате массивного некроза паренхимы печени, обширного фиброза, нарушения микроциркуляции с тромбообразованием.

Основными заболеваниями, осложняющимися печеночной комой, являются острый вирусный гепатит, хронический гепатит и цирроз печени, а также некрозы печени, вызванные гепатотропными ядами.

Развитие печеночной комы могут провоцировать следующие факторы:

1) повышенное потребление белка, кровотечение из варикозных вен пищевода и желудка, длительная задержка стула и в результате повышенное поступление в кровоток из кишечника продуктов распада белка;

2) обильная рвота и понос, избыточный прием диуретиков или частый парацентез с последующим нарушением кислотно-щелочного баланса и электролитными сдвигами;

3) обширные операции, желудочно-кишечное кровотечение;

4) интеркуррентная инфекция;

5) избыточный прием седативных и снотворных препаратов;

6) острый алкогольный гепатит.

Ведущее значение в патогенезе печеночной комы имеет накопление продуктов обмена (аммиак и фенолы, ароматические и серосодержащие аминокислоты, низкомолекулярные жирные кислоты и др.), оказывающие отчетливое токсическое действие на мозг.

Печеночная кома нередко возникает внезапно, иногда на фоне кажущегося выздоровления при вирусном гепатите или улучшения состояния больного при хроническом гепатите и циррозе печени.

Прекома - характеризуется немотивированным поведением больного, ухудшением его ориентации, замедлением мышления, расстройством сна (сонливость днем, бессонница ночью),эмоциональной неустойчивостью, проявления которой могут быть крайне разнообразны (апатия, вялость, чувство тревоги, тоски, сменяющиеся возбуждением, эйфорией)

Собственно печеночная кома.

Для нее характерны полное отсутствие сознания, ригидность мышц конечностей и затылка, маскообразное лицо, патологические рефлексы.

Зрачки расширены, реакция их на свет исчезает, угасают роговичные рефлексы

Печеночный запах изо рта, желтуха, выраженный гемморрагический синдром в виде петехиальных кровоизлияний, носовых кровотечений, кровоизлияний на месте инъекций,

Пульс учащен,

Дыхание замедлено

Отечно-асцитический синдром.

Наступает паралич сфинктеров и остановка дыхания.

5.Апоплексическая кома.

Развивается чаще всего при геморрагическом инсульте, реже при массивном инфаркте мозга; как правило, начало заболевания внезапное.

- Лицо в типичных случаях багровое, дыхание замедленное, глубокое, шумное, хриплое, одна щека отдувается — «парусит», носогубная складка сглажена.

- Зрачки не реагируют на свет, конечности атоничны, вялы, на стороне, противоположной очагу кровоизлияния, развивается гемиплегия;

сухожильные рефлексы в первые часы обычно заторможены, могут наблюдаться патологические рефлексы - симптом Бабинского.

- Пульс редкий, напряжен, через некоторое время после возникновения мозгового кровоизлияния повышается температура тела.

6.Алкогольная кома

1.Лицо цианотично. 2.Зрачки широкие.3.Дыхание шумное, стридорозное.

4.Пульс учащен.5.Запах алкоголя изо рта.

7.Эпилептическая кома

Возникает после большого судорожного припадка или в результате эпилептического статуса.

- Кожа лица бледная, цианотичная, зрачки широкие, слабо реагируют на свет, развивается парез конечностей, глубокие рефлексы не вызываются, корнеальные рефлексы угнетены, выявляются патологические рефлексы с обеих сторон, возможен прикус языка.

- Характерны частое, хрипящее дыхание, холодный пот, пена изо рта, чаще розового цвета,

- АД низкое, пульс чаще замедлен,

аритмичный.

- При утяжелении состояния развивается

дыхание Чейна — Стокса.

8.Кома при отравлении опием или морфином

1.Лицо красное. 2.Зрачки резко сужены – точечные.3.Дыхание замедленное, часто неправильное (Чейна-Стокса).4.Пульс замедленный.

9.Анемическая кома

Развивается при массивной кровопотере

Для нее характерно:1.Мертвенная бледность.2.Липкий холодный пот. 3.Глухость тонов сердца.4.Частый нитевидный пульс.5.Низкое АД.

3.

Положение тела больного:

1.Активное - возможность активного передвижения, хотя при этом больной

может испытывать различные болезненные ощущения.

2.Пассивное – состояние, при котором больной не может самостоятельно изменить приданное ему положение.

3.Вынужденное – положение, которое несколько облегчает страдание больного (боль, одышку и т. д.).

1. Вынужденное положение стоя наблюдается иногда при приступах грудной жабы.

2. Вынужденное положение сидя. Больной, принимает сидячее положение с опущенными при этом вниз ногами и фиксированными кистями рук о край кровати, ручки кресла, тем самым уменьшает степень одышки.

Это достигается тем. что в сидячем положении облегчаются движения диафрагмы, устраняются препятствия для равномерного расширения при вдохе во всех направлениях грудной клетки, что невозможно в лежачем положении, когда одна из сторон ее (на которой лежит больной) сдавливается. Кроме того, при условии фиксирования верхних конечностей, когда больной опирается ими о край кровати или ручки кресла, в акт дыхания вводится вспомогательная дыхательная мускулатура.

Больные, страдающие сердечной декомпенсацией, так же занимают вынужденное положение сидя, но с опущенными вниз руками и ногами, т.к. в опущенных вниз конечностях скапливается некоторое количество венозной крови, как бы выключающейся из общего кровотока.

Одновременно с этим в таком положении больного улучшается и кровообращение в головном мозгу, что, естественно, в свою очередь облегчает одышку из-за меньшего возбуждения дыхательного центра.

Такое, обусловленное сильной одышкой, вынужденное положение сидя носит название orthopnoe

Вынужденное положение сидя наблюдается:

а. При сужении дыхательных путей (инородные тела, спазм бронхиальной мускулатуры при бронхиальной астме, сдавление опухолями).

б. При резком ограничении (уменьшении) дыхательной поверхности легких, обусловленном как поражением самих легких (массивные, распространенные, сливные формы пневмонии), так и сдавлением легочной ткани большими выпотами в плевре, реже перикарде, наличием в плевральной полости воздуха (пневмоторакс), или крупными опухолями, а также чрезмерно высоким стоянием диафрагмы при наличии большого скопления жидкости в брюшной полости, многоплодной беременности и т.п.

в. У сердечных больных в состоянии значительной декомпенсации, в особенности во время приступа сердечной астмы. Больные с тяжелой сердечно-сосудистой декомпенсацией иногда много суток подряд проводят в сидячем положении и даже спят не изменяя его.

г. При уремической астме.

д. При частичном параличе дыхательной мускулатуры.

3.Вынужденное положение на больном боку.

наблюдается преимущественно у больных с поражением дыхательного аппарата, в особенности с вовлечением в патологический процесс плевры.

При крупозном воспалении легких с вовлечением в процесс плевры – при этом уменьшается боль в грудной клетке, т.к. листки плевры меньше движутся во время фаз дыхания

При абсцессе легкого, кавернозном туберкулезе, бронхоэктатической болезни, массивных опухолях легких - при этом уменьшается кашель,

При выпотном плеврите – уменьшается одышка благодаря тому, что противоположная половина грудной клетки, заключающая в себе здоровое легкое, не ограничивается в своей подвижности.

При паранефрите – с согнутой нижней конечностью в коленном и тазобедренном суставе на пораженной стороне

Вынужденное положение на здоровом боку – при переломе ребер

Вынужденное положение на правом боку - больные, с гипертрофированным сердцем, так как положение на левом боку вызывает у них сердцебиение и неприятные (иногда болевые) ощущения.

4.Вынужденное положение лежа на спине.

Чаще всего встречается при сильных болях в животе, в частности при перитоните, остром аппендиците, прободной язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Нередко при этом наблюдается сгибание нижних конечностей в коленных суставах, чем достигается незначительное уменьшение напряжения брюшного пресса.

Также и при язвенной болезни, в случаях локализации язвы на передней стенке желудка, больные неподвижно лежат на спине.

Встречается вынужденное положение лежа на спине, почти с полной неподвижностью больного, при суставной форме острого ревматизма, при котором малейшее движение вызывает у больного ощущение нестерпимых болей в суставах.

Резко ослабленные больные, но с полностью сохранившимся сознанием, из-за резкой общей слабости принимают подобное положение лежа на спине.

5.Вынужденное положение лежа на животе.

Встречается у больных, страдающих резкими болями, обусловленными сдавлением солнечного сплетения:

при опухолях поджелудочной железы,

остром тромбозе селезеночной вены,

При язвенной болезни желудка, когда язва локализируется на задней стенке желудка. В последнем случае больные иногда подкладывают под живот подушку и подтягивают под себя согнутые ноги.

Больные, имеющие пролежни на спине или ягодицах

При туберкулезе позвоночника

6.Причудливые положения

коленно-локтевое положение наблюдается в некоторых случаях выпотного перикардита, иногда у больных с сильными болями в брюшной полости, обусловленными давлением опухоли на солнечное сплетение и т.п.

При выпотном перикардите коленно-локтевое положение, напоминающее до некоторой степени позу "магометанина на молитве", облегчает состояние больного, так как при этом экссудат, скапливаясь в передней и верхней части перикардиальной сорочки, уменьшает давление в нижних и задних отделах и тем облегчает диастолическое кровенаполнение сердца.

Опистотонус - вынужденное положение опистотонус занимают больные, страдающие столбняком.

При этом у больного возникают резкие тетанические судороги разгибателей мышц спины, и конечностей

Вследствие чего тело больного выгибается наподобие дуги так, что больной касается кровати в 2-3 точках: затылком, тазом и пятками

Положение легавой собаки - занимают больные при эпидемическом менингите.

При этом больной лежит на боку с запрокинутой головой, т.к. повышен тонус разгибателей головы и шеи и согнутыми и приведенными к туловищу руками и ногами так как повышен тонус сгибателей конечностей.

4

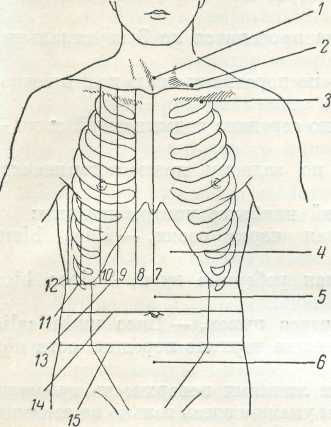

Для надлежащей записи данных осмотра в истории болезни все обнаруживаемые на поверхности тела изменения необходимо точно локализовать, а внутренние органы и их границы необходимо более или менее точно проецировать на наружную поверхность тела.

Поэтому врачу необходимо знание наружной клинической топографии.

Такая топография создается благодаря целому ряду естественных опознавательных точек и искусственных условно проводимых вертикальных и горизонтальных линий, которыми поверхность тела делится на ряд областей.

Основными из естественных опознавательных или ориентировочных образований и пунктов на поверхности туловища являются главным образом части скелета, затем такие образования, как грудные соски, пупок и, наконец, разного рода углубления или ямки.

Из костных опознавательных пунктов наиболее часто используются:

ключицы; ребра, особенно I, II, VII (последнее истинное ребро), XI (свободное ребро) и реберные дуги;

Грудина, ее рукоятка, тело и мечевидный отросток;

соединение рукоятки грудины с телом ее - угол Людовика - служащий хорошим опознавательным пунктом для II ребра, которое обычно служит исходным пунктом при счете ребер;

остистые отростки позвонков, особенно отросток VII шейного, который легко определяется и всегда может быть прощупан;

лопатки, особенно их гребни и углы;

подвздошные кости, их гребешки;

лобковое сочленение.

Ямки и области

1.Надключичные ямки, или области.2.Подключичные ямки3.Яремная ямка – над рукояткой грудины.4.Подмышечная ямка.5.Эпигастральная область.

6.Межреберные промежутки или пространства.7.Подреберная область (правая и левая).8.Фланки – левый и правый.9.Мезогастральная или пупочная область.10.Подвздошные области или ямки (левая и правая)

11.Область

гипогастральная или гипогастрий

12.Паховые области (правая и левая)

см

картинку в лекции

см

картинку в лекции

Оценивая кожные покровы отмечают ее окраску, наличие сыпи, кровоизлияний, шелушения, рубцов, пигментации, депигментации.

Определяют тургор кожи, влажность, сухость, дряблость, морщинистость.

Окраска кожных покровов зависит от:- наличия пигмента- толщины кожи- ее прозрачности- кровенаполнения сосудов

Практикующий врач чаще всего сталкивается с несколькими вариантами изменения цвета кожи и видимых слизистых: 1).бледностью, 2).гиперемией, 3).цианозом, 4).желтухой и5). коричневатым (бронзовым) цветом кожи.

1).Бледность кожи зависит от недостаточности наполнения кожных сосудов кровью или от изменения состава самой крови – обеднение ее гемоглобином (анемия).

Недостаточное кровенаполнение кожных сосудов может быть вызвано:

- спазмом сосудов (охлаждение, эмоции, страх, гломерулонефрит)

-запустеванием сосудов – острое кровотечение сужение устья аорты

При некоторых анемиях (уменьшение количества эритроцитов и содержания гемоглобина в единице объема крови) бледность кожи имеет особые характерные оттенки.

Бледность с желтушным оттенком – при анемии Аддисона-Бирмера

Бледность с зеленоватым оттенком – при хлорозе

Бледность с землисто-серым оттенком – при раковой анемии

Бледность с пепельным или коричневым оттенком -при малярийной анемии

Бледность с оттенком “кофе” с молоком – при септическом эндокардите

2).Красный цвет кожи (гиперемия) может быть обусловлен двумя причинами:

1.Расширением периферических сосудов:

а) при лихорадках любого рода,

б) при перегревании,

в) после употребления некоторых препаратов (никотиновой кислоты, нитратов) и алкоголя,

г) при местном воспалении кожи и ожогах, д) при нервно-психическом возбуждении (гнев, страх, чувство стыда и т.п.)

2. Увеличением гемоглобина и числа эритроцитов в единице объема крови (эритроцитоз, полицитемия). В этих случаях гиперемия имеет своеобразный багровый оттенок, сочетаясь с синюшностью кожи (цианозом).

Следует иметь в виду также склонность к синеватой окраске кожи у лиц гиперстенического конституционального типа.

3)Цианоз – синюшное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек, обусловленно увеличением в периферической крови на ограниченном участке тела или диффузно количества восстановленного гемоглобина.

В соответствии с основными причинами различают три вида цианоза:

Центральный цианоз или диффузный (общий) теплый цианоз лица, туловища, конечностей, часто имеющий своеобразный сероватый оттенок.

Причины центрального цианоза

1. От недостаточной артериализации крови в связи с нарушением дыхания – стеноз гортани, бронхиолит, пневмония, эмфизема, легких, плеврит и т.д. т.е. – дыхательная недостаточность.

2. Застой крови в связи с недостаточностью кровообращения

(Врожденные пороки сердца особенно сужение ствола легочной артерии)

3. От изменения красящего вещества крови в связи с некоторыми отравлениями (анелин, нитробензол), когда восстановленный гемоглобин переходит в метгемоглобин

Периферический цианоз (акроцианоз) появляется при замедлении кровотока на периферии, например при венозном застое у больных с правожелудочковой недостаточностью.

В этих случаях увеличивается экстракция кислорода тканями, что приводит к увеличению содержания восстановленного гемоглобина (больше 40 -50 г/л), преимущественно в дистальных отделах (цианоз кончиков пальцев рук и ног, кончика носа, ушей, губ. Конечности при этом на ощупь холодные в связи с резким замедлением периферического кровотока.

Ограниченный, местный цианоз может развиваться в результате застоя в периферических венах при их сдавливании опухолью, увеличенными лимфатическими узлами или при тромбозе вен (флеботромбоз, тромбофлебит).

Желтуха

4)Желтуха (icterus) – может быть истиной и ложной

Истинная желтуха

в большинстве случаев обусловлена пропитыванием кожных покровов и слизистых оболочек билирубином при увеличении его содержания в крови.

В соответствии с основными причинами различают три разновидности желтухи:

Паренхиматозная ( при поражении печеночной паренхимы) желтуха с оранжевым оттенком - печеночная

Механическая (при обтурации общего желчного протока камнем или сдавлении его опухолью) – желтуха с зеленовато-оливковым оттенком - подпеченочная

Гемолитическая (при усиленном гемолизе эритроцитов) – желтуха с ярко лимонным оттенком – надпеченочная желтуха

Начальные признаки неинтенсивной желтухи (субиктеричность) лучше всего выявляются при осмотре склер, мягкого неба и нижней поверхности языка.

5)Бронзовое (коричневое ) окрашивание кожи наблюдается при недостаточности надпочечников. Коричневатая пигментация обычно проявляется не диффузно, в а виде пятен, особенно на коже открытых частей тела (лицо, шея, кисти рук), а также в местах, которые подвергаются трению (подмышечные впадины, область поясницы, внутренняя поверхность бедер, половые органы) и в кожных складках ладоней.

- Желто-бурая окраска кожи при отравлении мышьяком – мышьяковистый меланоз

- Серая окраска кожи на открытых частях тела - аргидроз возникает при применении препаратов серебра

Кожные сыпи и повреждения

Пятно (macula) отличается изменением цвета на ограниченном участке, не возвышающееся над окружающими тканями и по плотности не отличающееся от здоровых участков кожи.

- Воспалительные пятна характеризуются воспалением эпидермиса и дермы и сопровождаются расширением сосудов дермы. Они встречаются при дерматитах, вторичном сифилисе и других заболеваниях.

- Невоспалительные пятна:

родимые пятна nevus.

2)сосудистые родимые пятна, обусловленные неправильным развитием сосудов (телеангиоэктазии),

3) депигментированные пятна, 4) гемморагические пятна в виде петехий (мелкоточечных кровоизлияний) и синяков.

Узелок (papula) представляет собой небольшое (от 2-3 мм до 1 см), резко отграниченное плотное образование, несколько возвышающееся над кожей и обусловленное воспалительным разрастанием верхних слоев дермы.

Папулы встречаются при дерматитах, кори, красном плоском лишае, вторичном сифилисе.

Узел (nodus) – резко отграниченное выступающее над поверхностью кожи образование округлой формы и достаточно больших размеров (больше 3-4 см), исходящее из глубоких слоев дермы, подкожной жировой клетчатки.

Волдырь (urtica) представляет собой возвышающиеся над поверхностью кожи бесполостное образование разнообразной, иногда причудливой формы размером от 3-4 мм до 10 см и более.

Характерны для крапивницы, аллергического дерматита.

Пузырек (vesicula) – это поверхностное, слегка выступающее над окружающей кожей полостное образование размером от 1 до 5 мм, исходящее из эпидермиса. В полости пузырька обычно содержится серозная воспалительная жидкость. Пузырьки встречаются при herpes zoster, дерматитах, экземе и других заболеваниях.

Пузырь (bulla) - это поверхностный полостной морфологический элемент, подобный пузырьку, но больших размеров (до 3-5 см), содержащий серозно-кровянистую или гнойную жидкость.

Гнойничок (pustula) - это островоспальтельное округлое образование размером от 1 до 10 мм, с гнойным содержимым, располагающиеся обычно в области волосяных фолликулов.

Витилиго (Vitiligo) -депигментация различной формы и величины - причина не ясна

Лейкодерма - депигментированые и окруженные гиперемированной зоной пятна, похожие на витилиго.

Чаще всего возникают на месте различных высыпаний.

Хлоазмы - усиление пигментации в виде пятен на лице, в области белой линии живота и около сосковой области при беременности.

Эластичность кожи (тургор)

Для определения эластичности (тургора) кожу вместе с подкожной клетчаткой захватывают двумя пальцами и образуют складку. Нормальная эластичность кожи характеризуется быстрым расправлением кожной складки после того, как пальцы врача разжимаются. При снижении тургора кожи после разжимания пальцев складка некоторое время сохраняется.

- Снижение эластичности кожи наблюдается:

1. У пациентов пожилого и старческого возраста,

2. При обезвоживании организма (неукротимая рвота, диарея и т.п.)

- Повышение тургора кожи и увеличение ее напряжения свидетельствует о задержке жидкости в организме, часто сопровождающейся некоторой отечностью кожи ( скрытые отеки).

Влажность кожи

СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ

Нормальная кожа обладает известной влажностью, степень ее устанавливается путем ощупывания.

При этом ряд физиологических условий в значительной мере оказывает влияние на степень влажности кожных покровов.

В условиях перегревания организма, летом жару, в бане, при усиленной мышечной работе, а также в связи рядом эмоциональных моментов, большей частью неприятного характера (страх, волнение), наблюдается значительное повышение влажности кожи, обусловленное обильным потоотделением.

В патологических случаях усиление влажности, обусловлено рефлекторным повышением потоотделения и наблюдается при сильных болях в особенности при стенокардии (грудная жаба), иногда при сильной одышке типа астматических приступов.

При ряде лихорадочных заболеваний в период снижения температуры (кризис) наблюдается повышенная потливость и усиление влажности кожи, в то время как на высоте лихорадки, за исключением острого суставного ревматизма, кожа бывает, напротив, суха. При туберкулезе, сепсисе, при потоотделении от назначения некоторых медикаментов (жаропонижающие, пилокарпин), под влиянием некоторых физиотерапевтических процедур (согревающие компрессы, грелки, припарки, ванны) также бывает усилена влажность кожных покровов. Для тяжелого туберкулеза легких, как известно, характерны изнуряющие ночные поты, причем потоотделение может не сопровождаться падением температуры. Значительное повышение влажности кожи характерно для гипертиреозов.

Уменьшение влажности кожи - появление сухости - наблюдается при значительном обезвоживании больных в результате упорных рвот (рвоты беременных, сужение привратника), профузных поносов (холера, дизентерия, острые энтероколиты), при сахарном и несахарном диабете, при микседеме, ихтиозе, при хроническом нефрите, идущем с полиурией и т. д.

Ногти

При многих заболеваниях внутренних органов в результате трофических и других нарушений появляются различные изменения ногтей, чаще в виде поперечной и продольной исчерченности, повышенной ломкости и т.п.

Симптом часовых стекол. Ногти при этом симптоме приобретают значительную выпуклость, как у часовых стекол.

Основными, хотя и не единственными причинами симптомов часовых стекол и барабанных палочек являются:

1. Длительные нагноительные процессы в легких (абсцессы, бронхоэктазы)

2. Подострый бактериальный эндокардит,

3. Некоторые врожденные пороки сердца и магистральных сосудов, сопровождающиесявыраженной тканевой гипоксией и цианозом,

4. Биллиарные циррозы печени.

5-?

6

Подкожно-жировая клетчатка

При исследовании подкожно-жировой клетчатки обращают внимание на ее развитие, места наибольшего отложения жира, наличие отеков, подкожной эмфиземы.

Чрезмерное развитие жировой клетчатки (ожирение) может быть вызвано разными причинами.

Различают:

первичное (экзогенно-конституциональное, или алиментарно-обменное) ожирение, в основе которого лежит энергетический дисбаланс (абсолютное или относительное увеличение поступления энергии с пищей и уменьшение ее расход за счет гиподинамии) и

вторичное (или нейроэндокринное) ожирение, являющееся лишь синдромом других заболеваний, обусловленных поражением центральной нервной и эндокринной систем (адипозо-генитальной дистрофии, болезни Иценко-Кушинга, гипотиреоза, травм и опухолей головного мозга и др.).

Истощение

Наиболее частыми причинами уменьшения подкожно-жирового слоя (похудания) являются:

Голодание, ведущее к развитию алиментарной дистрофии;

Заболевания органов пищеварения, сопровождающиеся нарушением аппетита и процессов переваривания и всасывания пищи (гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты, панкреатиты, гепатиты, циррозы печени и др.);

Длительные интоксикации и хронические инфекционные заболевания;

Злокачественные новообразования, когда похудание может достигать степени кахексии.

ОТЕКИ

Отеки – скопление жидкости в подкожной клетчатке и полостях - важный симптом многих заболеваний внутренних органов.

Выраженность отечного синдрома может быть различной: от небольшой пастозности подкожной клетчатки до анасарки (отек всего организма) с выраженными отеками и скоплением жидкости в серозных полостях (асцит, гидроторакс и др.).

Для выявления периферических отеков используют:

1. Метод пальпации – надавливания большим пальцем на кожу и подкожную клетчатку в области лодыжек, голеней, крестца, грудины и т. п.. При наличии в этих местах остаются ямочки.

2. Наблюдение за динамикой массы тела.

3. Измерение количества выпитой жидкости и выделенной мочи (диурез).

Последнее два способа наиболее пригодны для установления скрытых отеков.

Местные отеки чаще всего обусловлены:

Регионарным нарушением венозного оттока (флеботромбоз, тромбофлебит) или лимфооттока (слоновость).

Острой воспалительной реакцией кожи и подкожной клетчатки.

Местной аллергической реакцией кожи, отеком Квинке.

Распространенные отеки при заболеваниях сердца, почек и других внутренних органов чаще обусловлены сочетанием нарушений многих механизмов, которые участвуют в регуляции водно-электролитного баланса в организме и механизмов, способствующих удержанию жидкости в сосудистом русле:

Повышение гидростатического давления в венозном русле большого круга кровообращения (например, при правожелудочковой недостаточности);

Активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы почек, что способствует задержке натрия и воды в организме;

Снижение онкотического давления плазмы при гипопротеинемии (нефротический синдром, тяжелые заболевания печени);

Резким уменьшение процесса фильтрации в почках (почечная недостаточность, уремия);

Нарушением сосудистой проницаемости (гломерулонефрит, васкулиты)

В каждом конкретном случае заболевания преобладающие значение в формировании отеков приобретают 1-2 механизма отечного синдрома.

Подкожная эмфизема

В некоторых случаях в подкожную клетчатку могут проникать воздух или другой газ.

В таких случаях развивается более или менее выраженная припухлость, надавливание на которую вызывает своеобразный хруст – крепитацию.

Лимфатическая система

Лимфатические узлы выполняют барьерно-фильтрационную и иммунную функции.

В норме периферические лимфоузлы не пальпируются. Они не выступают над уровнем кожи и поэтому не выявляются при осмотре.

В патологии они могут быть увеличены, спаяны с окружающими тканями, болезнены, неподвижны, различной консистенции, кожа в местах их расположения может быть изменена: гиперемирована, изъязвлена, могут быть рубцы и свищи.

Болезненные, увеличенные, мягкой консистенции подчелюстные л/узлы выявляются при различного рода воспалениях в полости рта – гингивит, стоматит, глоссит, ангина, тонзиллит, кариозные зубы и т.п.

Пакеты л/узлов различной величины, не спаянных друг с другом, подвижные, плотные, безболезненные – при лимфогранулематозе;

Увеличенные, плотной консистенции заднешейные л/узлы – при коревой краснухе;

Увеличение почти всех групп л/узлов, мягкой консистенции, безболезненных, различного размера и спаянных с окружающими Увеличение л/узла между ножками срединно-ключичной мышцы слева – метастаз рака желудка - «вирховская железа»;

Увеличение л/узлов в подмышечных областях характерно для метастазов при раке грудной железы и легких;

Увеличение л/узлов в паховой области характерно для метастазов при раке кишечника;

Наличие единичного увеличенного и безболезненного л/узла в паховой области характерно для первичного сифилиса.

тканями – при лейкозах; Увеличение л/узла между ножками срединно-ключичной мышцы слева – метастаз рака желудка - «вирховская железа»;

Увеличение л/узлов в подмышечных областях характерно для метастазов при раке грудной железы и легких;

Увеличение л/узлов в паховой области характерно для метастазов при раке кишечника;

Наличие единичного увеличенного и безболезненного л/узла в паховой области характерно для первичного сифилиса.

7

Мышцы

При исследовании мышц оценивают степень развития скелетной мускулатуры, судороги, дрожание, тонус мышц, а так же болезненность при их ощупывании, мышечную силу.

Атрофии мышц нередко возникают у ослабленных больных, у пациентов, страдающих некоторыми заболеваниями нервной системы, сопровождающимися параличом или парезом конечностей, также при хроническом поражении суставов.

При исследовании мышц важно также правильно охарактеризовать иногда встречающиеся непроизвольные сокращения мышц – судороги. Различают:

Тетанические судороги – сравнительно длительное (от нескольких минут до нескольких часов) судорожные сокращения мышц (менингиты, бешенство, столбняк);

Клонические судороги – быстро следующие одно за другим сокращения мышц (например, при эпилептических припадках).

Кости

Кости: локализация патологических изменений, искривление. Деформация, укорочение, болезненность, периоститы. Барабанные пальцы.

Суставы

Суставы: форма, величина, изменения кожи над суставами, температура на ощупь, имеется ли болезненность при пальпации, флуктуация, хруст, движения активные, пассивные, болезненность при движении, степень ограничения движений (тугоподвижность, анкилоз), изменение объема сустава в см при его деформации

Изменение кожи над суставами

Изменения кожи над пораженными суставами чаще проявляются в виде гиперемии и гипертермии, что свидетельствует об остром воспалительном процессе в суставе и околосуставных тканях.

Температуру кожи в области сустава лучше оценивать, прикладывая тыльную поверхность кисти исследующего, причем на очень не продолжительное время (не более 0.5 -1,0с), так как более длительное прикосновение может уравнять температуру кожи больного и исследующего.

Подвижность и болезненность суставов

Определяют объем активных и пассивных движений в суставах.

Активные движения произвольно выполняет больной.

Пассивные движения в исследуемых суставах осуществляет врач при полном мышечном расслаблении пациента.

Определение болезненности

Болезненность суставов определяют при их ощупывании. Болезненность определяемая по ходу суставной щели, в большинстве случаев свидетельствует о поражении самого сустава или о наличии внутрисуставной патологии (например, разрыв мениска коленного сустава).

Определение соотношения объема

В большинстве случаев при воспалении синовиальной оболочки наблюдается одинаковое ограничение как активных, так и пассивных движений в суставах.

активных и пассивных движений

Определение крепитации (хруста) при движениях

Крепитация определяется пальпаторно на всем протяжении сгибания или разгибания пораженного сустава.

Легкая, еле заметная крепитация обычно свидетельствует о воспалении синовиальной оболочки, сумки или сухожильного влагалища.

Грубая крепитация указывает на поражение хряща или кости.

От крепитации следует отличать громкие одиночные сухожильные щелчки, возникающие иногда при движениях в крупных суставах.

8

ВЫСТУКИВАНИЕ — ПЕРКУССИЯ

Перкуссия - метод исследования посредством постукивания по поверхности тела больного с одновременной оценкой возникающих при этом звуков.

История развития перкуссии

Уже в древности, во времена Гиппократа, постукивание как способ исследования, несомненно, применялось, так как имеются указания на то, что таким образом отличала асцит от метеоризма. Но в дальнейшем этот способ, как и многие другие способы исследования, известные в древности, был самым основательным образом забыт.

Поэтому разработка этого способа исследования и опубликование его в 1761 г. Ауенбруггером было действительно новым открытием.

Это - способ непосредственной перкуссии, постукивание концами сложенных и полусогнутых пальцев правой руки непосредственно по груди.

В течение 50 лет никто не применял этого способа исследования.

Ознакомившись с этим методом, профессор Парижского университета Корвизар - разработал его и стал учить ему своих учеников. Это было началом современного (научного) периода в развитии перкуссии.

Главными его этапами были следующие.

В 1827 г. Пиорри ввел плессиметр и предложил вместо непосредственной перкуссии посредственную, производя удары пальцем по плотно приложенному к телу плессиметру и получая при этом более ясные и более отчетливые перкуссионные звуки. С тех пор посредственная перкуссия стала быстро вытеснять непосредственную.

В 1839 г. Шкода теоретически обосновал метод перкуссии, приложив к объяснению перкуссионных звуков законы акустики.

В 1841 г. Винтрих и несколько ранее Барри предложили особые перкуссионные молоточки, после чего самым распространенным способом стала посредственная перкуссия при помощи молоточка и плессиметра.

Весь последующий период вплоть до наших дней заполнен исканиями в смысле усовершенствования техники перкуссии в ее различных модификациях, разработкой семиотики перкуторных звуковых явлений и углублением ее научного фундамента.

Классификация перкуссии

По способу проведения:

-Непосредственная

-Опосредованная

По силе удара:

-громкая,

-средней силы,

-тихая,

-Тишайшая

По цели поставленной перед врачом

-Сравнительная

-Топографическая

Общие правила перкуссии лёгких

1.Положение врача и больного должно быть удобным

2.Палец-плессиметр плотно прижимается к коже

3.Палец-молоточек перпендикулярен пальцу-плессиметру

4.Наносятся два перкуторных удара через короткие временные интервалы, сила удара должна быть одинаковой

5.Удар должен наноситься строго параллельно

6.Движения руки осуществляются только в лучезапястном заставе

7.Руки врача должны быть тёплыми

8При сравнительной перкуссии палец плессиметр устанавливается на строго симметричные участки, а при топографической перкуссии – параллельно искомой границе

8.Высота перкуторного звука зависит от частоты звуковых колебаний: чем меньше объем звучащего тела тем чаще колебания и выше звук.

9.Высота перкуторного звука обратно пропорциональна его силе или громкости:

10.низкий тон обычно громкий, ясный, и продолжительный

11.Высокий тон – тихий, глухой, короткий.

13.Типичные звуки получаемые при перкуссии человеческого тела:

14.Бедренный тон или тупой – тихий, высокий, короткий – 400-600 гц.

15.Легочный тон или ясный, громкий, продолжительный – 109-130 гц.

16.Тимпанический тон или желудочно-кишечный – наиболее выражен в области газового пузыря желудка – 60-70 гц.

17.Сила перкуторного звука зависит от амплитуды звуковых явлений: чем сильнее постукивание, и чем дольше колебания звуковой волны тем громче звук.

18.Более громкий звук возникает над органами содержащими больше воздуха – легкие, желудок, кишечник.

19.Тихий звук выслушивается при перкуссии органов не содержащих воздух, т.к. колебания звуковой волны в паренхиматозных органах гасятся быстрее - печень, сердце, селезенка, мышцы.

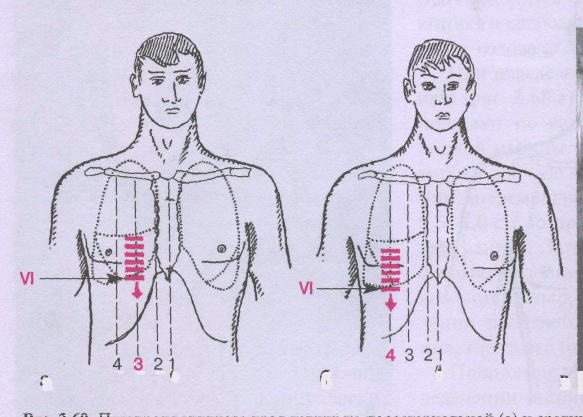

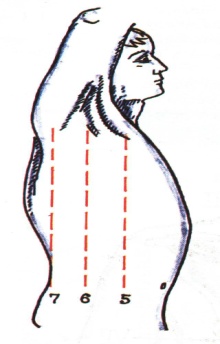

Топографические линии по передней поверхности грудной клетки

1. Передняя срединная

2. Грудинная

3. Окологрудинная

4. Срединно-ключичная

Топографические линии по боковой поверхности грудной клетки

5. Передняя подмышечная линия

6. Средняя подмышечная линия

7. Задняя

подмышечная линия

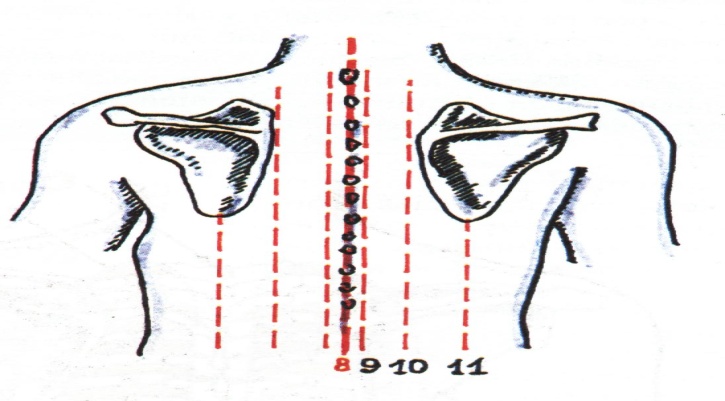

Топографические линии по задней поверхности грудной клетки

8. Задняя срединная линия

9. Позвоночная линия

10. Околопозвоночная линия

11. Лопаточная линия

9

Одышка – dyspnoe

ОДЫШКА – чувство нехватки воздуха –расстройство дыхания связанное с нарушением частоты, глубины, ритма дыхания, а также соотношения между фазами вдоха и выдоха

Виды одышки

1Субъективная2Объективная3Смешанная

1Физиологическая2Патологическая

1Инспираторная – затруднен вдох – характерна для механического препятствия в верхних дыхательных путях(нос, глотка, гортань, трахея)

2Экспираторная – затруднен выдох –при уменьшении эластичности легочной ткани (эмфизема) и сужении мелких бронхов (бронхиолит, бронхиальная астма)

3Смешанная – затруднены и вдох и выдох – для большинства заболеваний дыхательной системы (плеврит, пневмоторакс, отек легких, высокое стояние диафрагмы)

ПАТОГЕНЕЗ ОДЫШКИ

1. Центрогенная

- органическое поражение нервной системы и дыхательного центра

- гуморальное воздействие (повышение температуры тела, повышение содержания СО2 и др. недоокисленных продуктов)

2. Одышка от сужения верхних дыхательных путей

- инородное тело

- опухоль

- спазм

- воспаление

- сдавление из вне

- рубцовый стеноз

3. Одышка от сужения бронхов – бронхит, спазм бронхов.

4. Уменьшение дыхательной поверхности за счет поражения легочной ткани (пневмония, туберкулез, отек легких)

5. Уменьшение дыхательной поверхности за счет сдавления легких (гидроторакс, пневмоторакс).

6. Уменьшение экскурсии легочной ткани (эмфизема).

7. Затруднение спадения легких (плевральные сращения, заращение плевральных полостей)

8. Затруднение расправления легких (рубцовые изменения, сморщивание, фиброз)

9. Нарушение подвижности грудной клетки (кифосколиоз, окостенение реберных хрящей)

10. Поражение дыхательных мышц (миозиты, нарушение инервации)

11. Грубые кожные рубцы на поверхности грудной клетки (ожоги).

Причины инспираторной одышки

-Патологические процессы, сопровождающие сдавление лёгкого и характеризующиеся ограничением экскурсии лёгких (гидроторакс, пневмоторакс).

-Патологические процессы в лёгких, сопровождающиеся уменьшением растяжения лёгочной ткани (отёк лёгкого).

Причины экспираторной одышки

-Увеличение давления, приводящее к коллапсу мелких бронхов в самом начале выдоха

-Феномен Бернулли (боковое давление во время выдоха на стенки бронхов велико, что препятствует их спадению. При сужении бронхов давление уменьшается, что способствует раннему спадению мелких бронхов во время выдоха)

Стридорозное дыхание

Дыхание, возникающее при механическом препятствии в верхних дыхательных путях, при котором затрудняются вдох и выдох.

Оно становится шумным, громким, слышимом на расстоянии

10

Выражение лица

«Лицо – зеркало души»,- говорили древние врачи. При ряде заболеваний лицо является важным диагностическим признаком, отражает состояние, переживания, страдания больного

Лица больных при поражении сердечно-сосудистой системы: 1. митральное лицо, 2. аортальное лицо, 3. лицо Корвизара

Митральное лицо –

facies mitralis - характерно для больных страдающих митральным стенозом. При этом наблюдается “цианотический румянец” на щеках и спинке носа напоминающий летящую бабочку, также может быть цианоз мочек ушей и кончика носа.

Аортальное лицо (facies aortalis) : лицо характерное для больных, страдающих аортальными пороками: аортальным стенозом или аортальной недостаточностью – это бледное лицо.

Лицо Корвизара, характерно для больных при сердечной декомпенсации, отличается обрюзглостью, тусклостью слипающихся глаз, желтовато-бледным с синеватым оттенком цветом лица, постоянно полуоткрытым ртом с цианотичными губами, которыми больной как бы ловит воздух.

Лица при поражении эндокринной системы

Лицо больного базедовой болезнью – facies Basedovica (лицо при тиреотоксикозе) отмечается тревожное, раздраженное, испуганное выражение лица, глазные щели расширены, характерен своеобразный блеск глаз, выпячивание глазных яблок или экзофтальм. Богатая мимика и редкое мигание.

Микседематозное лицо –facies micsedematica

Лицо больных страдающих гипофункцией щитовидной железы. Тупое, одутловатое, с грубыми чертами, узкими глазными щелями, тупым, часто бессмысленным взглядом. невыразительное, равномерно заплывшее , с наличием слизистого отека

ЛУНООБРАЗНОЕ ЛИЦО

Лицо больных страдающих болезнью или синдромом Иценко- Кушинга - Лунообразное лицо – круглое, лоснящееся, интенсивно-красное лицо, у женщин часто с развитием волосяного покрова в виде бороды и усов.

Евнухоидное лицо – у мужчин страдающих недостаточной выработкой половых гормонов. Оно характеризуется отсутствием у мужчин растительности на лице, наличием мелких морщин, для него иногда справедливо сравнение со сморщенным печеным яблоком.

АКРОМЕГАЛИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Встречается у больных страдающих повышенной выработкой передней долей гипофиза гормона роста.

Для акромегалического лица характерно резкое увеличение выступающих частей лица – (нос, губы, надбровные дуги, нижняя челюсть)

Лица при патологии дыхательной системы.

«Лицо пневмоника» - у больных с первичной пневмонией - часто с односторонним румянцем, при этом крылья носа участвуют в акте дыхания, нередко типичное высыпание герпетических пузырьков –– вокруг губ и на лице на стороне поражения

Лицо фтизика характеризуется бледностью, заостренными чертами, блестящими глазами и пятнами яркого лихорадочного румянца на щеках. Встречается в далеко зашедших случаях легочной чахотки.

Лицо больного с заболеваниями почек facies nefritica – лицо Брайта. Бледное, одутловатое, с отеками верхних и нижних век, отеками под глазами.

Лицо Гиппократа (facies Hyppocratica) наблюдается у больных с разлитым перитонитом, перфорацией желудка, кишечника, при завороте кишечника, во время агонии и является прогностически неблагоприятным признаком. Оно характеризуется резкой заостренностью всех черт лица, запавшими вглубь глазниц потускневшими глазами, мертвенно-бледное с синюшным оттенком, мелкими каплями холодного пота на лбу, общим страдальческим выражением.

Лицо восковой куклы

Лицо восковой куклы– при анемии Аддисона-Бирмера или В 12 дефицитной анемии. Очень бледное лицо с желтушным оттенком и как бы просвечивающейся кожей, слегка одутловатое.

Лицо больного с системной красной волчанкой

С характерными эритематозными или другими высыпаниями на спинке носа и щеках.

Лицо больного столбняком (сардонический смех)

Risus sardonicus

Обусловлено тетаническим сокращением мимической мускулатуры лица. При этом рот растянут как при смехе, а лоб образует складки как при печали.

Маска Паркинсона – характерно для больных с энцефалитом – обездвиженное амимичное лицо.

Ассиметричное лицо – сглаженность носогубной складки, расширенная глазная щель – наблюдается при неврите лицевого нерва и при кровоизлиянии в мозг.

Одутловатое лицо – может наблюдаться при частых приступах кашля и удушья, а также в случаях сдавления лимфатических путей при выпотах в полость плевры, при опухолях средостения, при увеличении медиостенальных лимфатических узлов, слипчивом перикардите, сдавлении верхней полой вены.

Львиное лицо – при проказе. Бугорчато-узловые утолщения кожи под глазами и над бровями с расширенным носом – напоминающие морду льва

11

Тип дыхания

1.Грудной

2.Брюшной

3.Смешанный

1.Грудной тип дыхания

Дыхательные движения осуществляются за счёт сокращения межрёберных мышц. Грудная клетка во время вдоха расширяется и приподнимается, а во время выдоха суживается и незначительно опускается (преимущественно у женщин).

2.Брюшной тип дыхания

Дыхательные движения осуществляются диафрагмой; в фазе вдоха она сокращается и опускается, а в фазе выдоха происходит расслабление и подъём диафрагмы (преимущественно у мужчин)

3.Смешанный тип дыхания

Дыхательные движения осуществляются за счёт сокращения межрёберных мышц и диафрагмы (при диафрагматитах, острых холециститах, сухом плеврите и др.)

Нарушение ритма и глубины дыхания

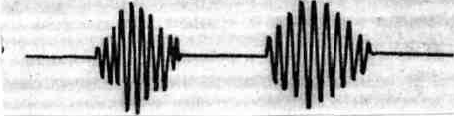

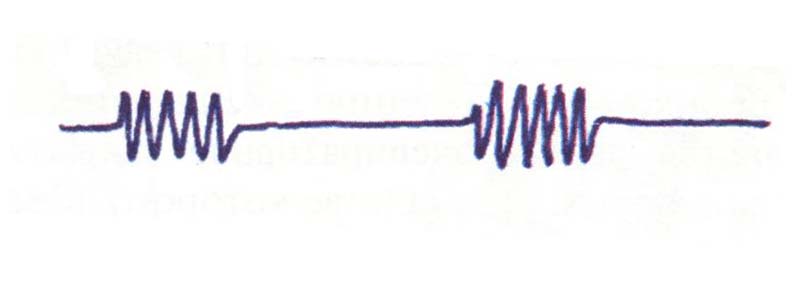

1.Дыхание Чейна-Стокса

2.Дыхание Биота

3.Дыхание Куссмауля

4.Дыхание Грокка

1.Дыхание Чейна-Стокса

После продолжительной дыхательной паузы появляется бесшумное поверхностное дыхание, нарастающее по глубине, становится шумным, затем убывает в той же последовательности, заканчивающееся кратковременной паузой

2.Дыхание Биота

Оно характеризуется ритмичными, но глубокими дыхательными движениями, чередующиеся через равные отрезки времени с продолжительными паузами

3.Дыхание Куссмауля

Это глубокое, относительно редкое, шумное дыхание.

4.Дыхание Грокка

Периодическое дыхание. Оно напоминает дыхание Чейна-Стокса, только вместо дыхательной паузы наблюдается слабое поверхностное дыхание с последующим нарастанием глубины дыхательных движений, затем её уменьшением

Частота дыхания

-Подсчёт производят по движению грудной или брюшной стенки незаметно от больного – сначала считают пульс, а затем число дыханий.

-В норме составляет 16-20 в минуту (у взрослого человека), 40-45 - у новорожденного.

Патологическая частота дыхания

1.Тахипное – учащение частоты дыхания

Причины:

- Сужение просвета мелких бронхов в результате спазма или воспаления слизистой оболочки (бронхиолит)

- Уменьшение дыхательной поверхности лёгких (экссудативный плеврит, туберкулёз)

-Недостаточная глубина дыхания

2.Брадипное – урежение частоты дыхания

Причины:

- При угнетении функции дыхательного центра и понижение его возбудимости (менингит, отёк или кровоизлияние в мозг)

Глубина дыхания

-Поверхностное (при патологическом учащении дыхания) – когда вдох и выдох становятся короче

-Глубокое (при патологическом урежении дыхания)

Симметричность грудной клетки

-Оценивают вначале при спокойном дыхании спереди и сзади при прямом и боковом освещении

-Отмечают наличие выбухания или западения одной из половин грудной клетки

Изменение объёма одной половины грудной клетки

Увеличение:

-Выпот в плевральную полость большого количества воспалительной жидкости, экссудата, или невоспалительной жидкости

Уменьшение:

-Развитие плевральных спаек или полного заращения плевральной полости

-При сморщивании части лёгкого вследствие разрастания соединительной ткани

-После оперативного удаления части или целого лёгкого

-В случае ателектаза

Отставание одной половины грудной клетки в акте дыхания

-Любые односторонние патологические процессы в лёгком (абсцесс, ателектаз и т.д.)

-Патологические процессы в плевральной полости, сопровождающиеся скоплением жидкости (экссудативный плеврит, гемоторакс и др.)

-Сухой плеврит, межрёберная невралгия, переломы рёбер, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом

12

Кашель (Tussis

- это внезапный усиленный выдох, после глубокого вдоха, который начинается при закрытой голосовой щели и возникает рефлекторно при раздражении кашлевых рецепторов, расположенных в полости носа, гортани, трахеи, плевре, бронхах, а также рефлекторно со стороны внутренних органов.

Роль кашля:

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Продуктивный кашель способствует:

-Самоочищению бронхов от слизи, крови воспалительного экссудата

-Удалению инородных тел из дыхательных путей

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ:

-Приводит к эмфиземе лёгких из-за повышенного внутригрудного давления (сухой бронхит);

-Приводит к кровохарканью из-за повышенного давления в венозном русле;

-Сильный кашель может вызвать разрыв лёгочной ткани с пневмотораксом и др.

Причины кашля – раздражение кашлевых рецепторов из:

дыхательных путей:

Инфекция – трахеит, бронхит,

Аллергия – бронхиальная астма

Интоксикации раздражающими веществами - никотин

Инородные тела

Нарушение лёгочного кровообращения

Давление на n. vagus, бифуркацию трахеи, бронхов – при опухолях средостения, аневризме аорты, увеличении лимфаузлов средостения.

Причины кашля – раздражение кашлевых рецепторов из:

посторонних рецепторов:

плевра (плевриты)

патология брюшной полости (холецистит, панкреатит аппендицит и др.)

раздражение других рефлексогенных зон

Классификация кашля по характеру

-Сухой (непродуктивный) кашель – сухие бронхиты, раздражение гортани, плевры, милиарный туберкулез, поражение бронхопульмональных л/узлов (давление на блуждающий нерв)

-Продуктивный кашель – бронхиты, пневмония, наличие полостей в легких, бронхоэктатическая болезнь

-Малопродуктивный кашель

Классификация кашля по времени появления

-Утренний (сухой или с мокротой) – при хроническом воспалении верхних дыхательных путей (нос, носоглотка, зев, гортань, трахея)

-Вечерний (бронхит, пневмония, митральный стеноз)

-Ночной (бронхоаденит, туберкулёз лёгких)

-Постоянный (сдавление опухолью, туберкулёз лёгких)

Классификация кашля по ритму

-Покашливание (фарингит, ларингит, трахеобронхит) – в виде отдельных кашлевых толчков – ларингит, трахеобронхит, начальные формы туберкулеза, иногда у нервных людей

-Лёгочно-бронхиальный (в виде ряда кашлевых толчков следующих друг за другом до полного отхождения мокроты) – легочно-бронхиальный кашель

-Приступообразный кашель (бронхиальная астма, инородное тело, коклюш, каверна в легком, поражение бронхиальных л/узлов)

Классификация кашля по тембру

-Короткий и осторожный с гримасой боли на лице – сухой плеврит

-Беззвучный - изъязвление голосовых связок, отек голосовых связок, резкая общая слабость

-Лающий - набухание ложных голосовых связок, сдавление трахеи (опухолью, зобом), поражение гортани

-Сиплый - при воспалении голосовых связок.

Классификация кашля по условиям возникновения

-Изменение положение тела (абсцесс, бронхоэктазы)

-При приёме пищи (пищеводно-трахеальный свищ, рак пищевода)

-Кашель со рвотой (при коклюше и бронхоэктазах)

-Отхождение мокроты полным ртом (вскрытие абсцессов бронхов)

13

Мокрота (sputum)– выделения из дыхательных путей выбрасываемые наружу.

Свойства мокроты

1.Количество (от нескольких миллилитров до 1,5-2,0 литров при вскрытии полостей)2.Консистенция3.Характер4.Запах5.Цвет6.Примеси

Классификация по характеру мокроты

-Слизистая – вязкая, бесцветная, прозрачная – при бр. астме, начинающемся бронхите, воспалении легких

-Серозная - жидкая, прозрачная или ополесцирующая – легко пенится, часто бывает розового цвета из-за примеси крови – при отеке легких

-Гнойная - зеленоватая или коричневая, сливкообразной консистенции – при прорыве гнойника в просвет бронха

-Слизисто – гнойная - большинство воспалительных процессов в бронхах и легких

-Серозно–гнойная – при стоянии разделяется на три слоя: верхний – пенистый, средний жидкий, серозный, зеленоватого цвета, нижний – гнойный – при кавернах, гангрене легкого бронхоэктазах

-Кровянистая – содержит большую или меньшую примесь крови, а иногда почти чистую кровь. Кровь может происходить из носа, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, легких

По консистенции:

-Жидкая – серозная

-Вязкая – вся остальная

По цвету :

-Бесцветная или бледноватая – слизистая мокрота

-Желтоватая или зеленоватая – гнойная

-Желтая – при примеси желчи

-Черная – при антракозе или сидерозе

-Коричневая – от продуктов распада гемоглобина (ржавая) при крупозной пневмонии

-Цвет малинового желе – при новообразованиях

Запах мокроты - в большинстве случаев отсутствует или незначительный пресный запах.

В ряде случаев мокрота принимает неприятный гнилостный зловонный отвратительный запах – бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, гангрена легкого.

Примеси в мокроте:

-Частицы пищи – при трахио-пищеводных свищах

-Частицы опухоли – при распаде опухоли

-Крючья эхинококка – при эхинококкозе

-Инородные тела

-Примеси крови

14

Удушье

Это приступ очень сильной, граничащей с асфиксией одышки возникшей внезапно.

Основные причины:

- спазм голосовых связок

- острый отек легких (левожелудочковая недостаточность)

- разлитой фиброзный бронхит)

- быстро возникающий спонтанный пневмоторакс

- бронхиальная астма

- окклюзия ветвей легочной артерии – закрытие просвета при тромбозе (ТЭЛА).

Кровохарканье (haemopnoe) – это наличие крови в мокроте, выделяемой с кашлем.

Количество крови может быть небольшим, но может быть и более значительным, в виде малинового желе, примеси алой, пенистой крови или тёмных кровянистых сгустков в мокроте, которая иногда бывает ржавого цвета.

Причины кровохарканья:

Разрушение нарушенной целостности кровеносных сосудов (распад опухоли, каверны и т.д.)

Диапедез эритроцитов через капиллярную стенку (митральный стеноз, крупозная пневмония, геморрагические диатезы, лейкозы, травматические повреждения)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОГО И ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ

Легочное кровотечение:

1.кровь алая, пенистая;2.Возникает во время кашля или после него;

3.Реакция крови щелочная;

Желудочное кровотечение –

1.Кровь темная, свернувшаяся, напоминает кофейную гущу;2.Кровотечению предшествует тошнота, затем появляется рвота;3.Реакция крови кислая.

15

Побочные дыхательные шумы возникают при развитии патологического процесса в дыхательных путях, альвеолярной ткани или в плевральных листках наряду с основными дыхательными шумами

I.хрипы II.крепитацияIII.шум трения плевры

I.Хрипы (ronchi) – побочные дыхательные шумы, которые возникают при развитии патологического процесса в трахее, бронхах, бронхиолах или в полости, образовавшейся в легком.

1.Хрипы

1)Сухие

1.Свистящие 2.Жжужащие

2) Влажные

1.Мелкопузырчатые (а)неконсонирующие б) консонирующие )

2.средне (а)неконсонирующие б) консонирующие)

3.крупно (а)неконсонирующие б) консонирующие )

СУХИЕ ХРИПЫ

Механизм возникновения сухих хрипов:

вязкий секрет слизистой бронхов прочно пристает к стенке бронхов и суживает их просвет в разных местах, таким образом, что прохождение тока воздуха при вдохе, а особенно при выдохе, вызывает звуковые явления, которые можно рассматривать как стенотические шумы;

Характерный вязкий секрет слизистой бронхов; благодаря своей тягучести, легко образует прочные нити, перемычки, которые могут свободно перекидываться от одной стенки бронха к другой, и, приходят в колебание от движении воздуха, дают начало различным звукам.

В зависимости от места происхождения сухих хрипов - возникают:

или низкие звуки - гудящие, жужжащие хрипы (в более широких бронхах),

или высокие звуки - шипящие и свистящие хрипы (в более узких бронхах).

Это также зависит от большей или меньшей степени сужения бронхов.

Следовательно, высота или музыкальность сухих хрипов зависит от степени сужения и величины бронха на месте образования хрипа.

Интенсивность сухих хрипов зависит от силы дыхания и очень различна, Она колеблется от едва уловимых при выслушивании, до отчетливо воспринимаемых на расстоянии от больного (например во время приступа бронхиальной астмы).

Количество сухих хрипов бывает очень различно:от единичных хрипов в том или другом отделе легких до громадного количества их, рассеянных на всем протяжении легких (разлитые бронхиты, бронхиальная астма).

Сухие хрипы отличаются большим непостоянством и изменчивостью; они могут или увеличиваться, или уменьшаться в количестве, исчезать и вновь появляться.

Сухие хрипы, особенно низкого тона - гудящие или жужжащие, нередко очень хорошо ощущаются пальпаторно наподобие голосового дрожания.

Основное диагностическое значение сухих хрипов:

они являются чрезвычайно характерным признаком сухого бронхита,

резкого сужения бронхов (спазма их при бронхиальной астме).

Если сухие хрипы стойко выслушиваются лишь на одном участке (например на верхушке), они могут быть симптомом местного воспалительного очага в легком с уменьшением просвета бронхов (иногда при туберкулезе).

Влажные хрипы.

Механизм образования.

При прохождении воздуха через жидкость на поверхности ее образуются и тотчас же лопаются более или менее крупные пузырьки; это явление дает отрывистый шум с характером треска, бульканья и лопанья пузырьков воздуха.

В условиях функциональной деятельности легких воздух во время вдоха и выдоха при наличии в просвете бронхов жидкого содержимого (секрет слизистой, транссудат, кровь) проходит через него и вызывает подобные шумы.

Эти шумы носят название влажных хрипов; они называются также пузырчатыми хрипами. Характер этих хрипов напоминает лопание пузырьков при кипении жидкости и очень близко воспроизводится, если продувать через стеклянную трубку воздух в жидкость или бросить на раскаленную сковородку небольшое количество поваренной соли.

Влажные хрипы подразделяются

по своему калибру на:

-мелкопузырчатые, -среднепузырчатые -крупнопузырчатые,

Влажные хрипы подразделяются

по своей звучности на:

- звучные и -незвучные.

Мелкопузырчатые влажные хрипы возникают в мелких и мельчайших бронхах при воспалении слизистой оболочки последних (бронхиты, бронхиолиты), так как при воспалении легких в процесс часто вовлекаются мелкие бронхи, то мелкопузырчатые хрипы часто определяются и при пневмониях (бронхопневмонии).

Среднепузырчатые влажные хрипы происходят в бронхах среднего калибра и являются признаком бронхита.

Крупнопузырчатые хрипы образуются в крупных бронхах; еще более крупные влажные хрипы возникают в трахее - это трахеальные клокочущие хрипы, которые обычно появляются при тяжелом состоянии больного:

- при явлениях отека легких, -при тяжелой сердечной недостаточности,

-в бессознательном состоянии (когда затруднено отхаркивание мокроты),

-в агонии («агональное хрипение»).

Влажные хрипы могут возникать, помимо бронхов, еще в кавернах и в патологических полостях легких вообще.

В зависимости от величины полости хрипы будут разных калибров. Поэтому очень важным в диагностическом отношении обстоятельством является наличие крупнопузырчатых влажных хрипов в таких местах легких, где нет соответствующей величины крупных бронхов: оно говорит о наличии в данном участке полости.

Звучность хрипов зависит от степени проведения легким звука и от наличия резонанса.

Влажные хрипы, возникающие при усилении звукопроводимости легких (при их уплотнении) и особенно при наличии резонанса (полости), отличаются особой ясностью, звучностью и даже резкостью: кажется, что они возникают совсем близко, под самым ухом.

Такие влажные хрипы называются звучными, созвучными, звонкими или консонирующими.

Так как условия возникновения звучных хрипов и бронхиального дыхания одинаковы, последнее часто встречается одновременно с ними.

Звучные хрипы возникают:

-при наличии жидкого секрета граничащего с безвоздушной (уплотненной) легочной тканью – пневмония

-При наличии полости, которая является хорошим резонатором и способствует усилению хрипов (абсцесс, каверна и т.д.)

Незвучные влажные хрипы выслушиваются в тех случаях, когда бронхи, в которых они возникают, лежат среди неизмененной легочной ткани (при бронхите, при застое крови в легких). Они еще называются неконсонирующими

Количество влажных хрипов бывает различным, колеблясь от единичных хрипов до чрезвычайного их обилия, при котором не слышно никаких других дыхательных шумов.

Количество выслушиваемых хрипов главным образом зависит от количества мокроты, силы дыхательных движении и локализации болезненного процесса.

Влажные хрипы выслушиваются на вдохе и на выдохе

Крепитация. Звук очень близкий по своему характеру, к влажным хрипам - это мелкий и однообразный треск (crepitus — треск).

Характер этого звука хорошо воспроизводится, если растирать пальцами перед ухом прядь волос.

II.Крепитация это шум, образующийся от разъединения или разлипания в конце вдоха спавшихся и более чем обычно увлажненных стенок альвеол.

Крепитация в противоположность хрипам возникает не в бронхах, а в альвеолах.

Крепитация может появляться иногда и в физиологических условиях:

Сюда нужно отнести преходящую крепитацию, которую при аускультации нижних отделов легких часто можно услышать, особенно у немолодых лиц, при первых глубоких вдохах: она возникает вследствие расправления нижних краев легких, долгое время перед тем при поверхностных дыхательных движениях не участвовавших в дыхании и находившихся в спавшемся состоянии (физиологический ателектаз);

второе условие, необходимое для возникновения крепитации, повышенная влажность стенок альвеол возникает благодаря некоторому застою в покоящихся частях легкого. Поэтому у молодых людей такая преходящая крепитация - явление очень редкое, а у пожилых людей, у слабых и лежачих больных - очень частое.

Во всех остальных случаях крепитация указывает на локализацию изменений в легочных альвеолах и на поражение самой легочной ткани.

Крепитация наблюдается: -при воспалительных процессах в легких, -при застое и отеке -при ателектазе легких.-При всяком воспалении легких - очаговом, крупозном, гриппозном, туберкулезном н т. д. - крепитация, особенно в начале болезни, является важнейшим диагностическим признаком. -С большой закономерностью проявляется крепитация при крупозном воспалении легких, при котором она получает особое наименование:-в начале заболевания, когда экссудат только еще начинает появляться в альвеолах, - crepitatio indux, -в конце пневмонии, в период ее разрешения, когда начинает рассасываться свернувшийся экссудат, - crepitatio redux.-При отеке легких очень обильная крепитация выслушивается в начальных его стадиях, когда отечная жидкость начинает заполнять альвеолы; в дальнейших стадиях появляются влажные хрипы.-При спадении легочной ткани, при длительных ателектатических состояниях легких, от чего бы они ни зависели (сдавление легкого, закупорка бронха и пр.), крепитация возникает всякий раз, как воздух проникает в спавшиеся части легкого.

Очень важным отличительным признаком крепитации в соответствии с механизмом ее возникновения является то, что она выслушивается только при вдохе или, точнее, в конце или на высоте вдоха.

Отличие крепитации от мелкопузырчатых хрипов:

1. крепитация выслушивается только на высоте вдоха; мелкопузырчатые хрипы - и во время вдоха, и во время выдоха;

2. крепитация, возникающая в однородных по своей величине альвеолах, одинакова по своему калибру однокалиберна, мелкопузырчатые же хрипы возникают в бронхах разного калибра и поэтому дают более разнообразные разнокалиберные звуки;

3. крепитация бывает всегда более обильной, чем мелкопузырчатые хрипы, так как альвеол в каждой данной акустической сфере значительно больше, чем бронхов.

4. крепитация появляется одновременно в виде взрыва; мелкопузырчатые же хрипы имеют всегда большую протяженность во времени;

5. крепитация после кашля не меняется, тогда как мелкопузырчатые хрипы изменяются (увеличиваются в числе, уменьшаются, исчезают, изменяется их калибр и т. д.).

КРЕПИТАЦИЯ – ЭТО НЕ ХРИПЫ

III.Шум трения плевры

Шум трения плевры - это шум, возникающий при трении друг о друга измененных листков плевры, которые вследствие различных патологических процессов стали неровными, шероховатыми или сухими.

Эти изменения плевры происходят главным образом при ее воспалении, когда на плевре откладывается фибрин с последующим образованием утолщений и неровностей на ее поверхности.

Другие причины, дающие начало шуму трения плевры:-опухоли плевры,

-токсические поражения (при уремии), -обезвоживание организма (сухость плевры).

По своему звуковому характеру шум трения плевры бывает очень разнообразен: он напоминает то едва слышное и нежное трение гладкой материи, то шелест бумаги, то царапание, то хруст снега, то грубый скрип новой кожи при ее разминании.

Общий характер шума трения плевры хорошо воспроизводится путем трения пальцев (мякоти их) поблизости" от уха.

Более резко выраженные шумы трения плевры ощущаются рукой и часто замечаются самим больным.

Для шума трения плевры характерны следующие свойства:

1) сухость и прерывистость звука, который развивается как бы в несколько приемов;

2) поверхностный характер звука, который слышится близко от уха;

3) изменчивость шума, который то появляется, то исчезает; однако в хронических случаях встречаются шумы, которые держатся без всяких перемен месяцами и годами;

4) относительно малая распространяемость шума (по сравнению с хрипами), хотя иногда шум трения плевры занимает большое пространство;