- •Дипломная работа «Особенности электрокардиограммы при патологии легких»

- •Перечень условных обозначений:

- •Введение

- •Глава 1 обзор литературы

- •Хроническое легочное сердце

- •Этиология

- •Патогенез

- •Гипоксическая легочная вазоконстрикция

- •Влияние гиперкапнии

- •Анатомические изменения легочного сосудистого русла

- •Патологическая анатомия

- •Классификация

- •Глава 2 методы диагностики

- •2.1 Электрокардиография

- •2.1.1 Электрокардиографические критерии тэла

- •2.1.2 Электрокардиографические критерии хлс

- •2.2 Холтеровское мониторирование

- •2.3 Эхокардиографическое исследование

- •2.4 Диагностика гипертрофии и дилатации правого желудочка

- •2.5 Исследование функции внешнего дыхания

- •2.6 Рентгенологическое исследование

- •2.7 Диагностика легочной артериальной гипертензии

- •2.8 Катетеризация правых отделов сердца

- •Глава 3 материалы и методы исследования

- •3.1 Материалы исследования

- •3.2 Методы исследования

- •3.3 Методы статистического анализа

- •Глава 4 результаты собственных исследований

- •4.1 Результаты собственных исследований

- •4.2 Анализ полученных данных Анализ полученных данных на основании экг − исследования в 12 стандартных и дополнительных отведениях

- •4.3 Тэла – отдельный клинический случай

- •Заключение

- •Список используемой литературы

4.2 Анализ полученных данных Анализ полученных данных на основании экг − исследования в 12 стандартных и дополнительных отведениях

Нами было обследовано105 человек. У 19% (20 пациентов) из них в выявлена патология легких, а у остальных 81% (85 человек) патологии легких нет.

Структура выявленной патологии легких представлена следующим образом (рисунок 7):

85 пациентов (81%) без патологии легких;

8 пациентов (7,6%) с хронической обструктивной болезнью легких;

7 пациентов (6,7%) имели хронический бронхит;

5 пациентов (4,7%) − бронхиальную астму.

Рисунок 7 − Распространенность патологии легких среди всех обследованных

Для удобства изучения электрокардиографических изменений пациенты с патологией легких были разделены на три группы (таблица 2):

I группа − пациенты с ХОБЛ (n=8), средний возраст 75,9±5,2 лет, из них 7 мужчин и 1 женщина.

II группа − пациенты с бронхиальной астмой (n=5) средний возраст 67,8±12,9 лет, из них 3 мужчины и 2 женщины.

III группа − пациенты с хроническим бронхитом (n=7), средний возраст 73,9±8,3 лет, из них 2 мужчины и 5 женщин.

IV группу составили пациенты без легочной патологии (n=85), средний возраст 70,8±5,7 лет

Таблица 2 − Данные электрокардиограммы у пациентов обследуемых групп

|

1 группа (n=8) |

2 группа (n=5) |

3 группа (n=7) |

4 группа (n=85) |

||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

Гипертрофия левого желудочка |

5 |

62,8 |

2 |

40,0* |

3 |

42,9* |

55 |

64,7 |

Гипертрофия левого предсердия |

3 |

37,5 |

1 |

20,0 |

1 |

14,3 |

38 |

44,7 |

Нагрузка на правый желудочек |

6 |

75* |

2 |

40,0* |

4 |

57,1* |

9 |

10,6 |

Нагрузка на правое предсердие |

5 |

62,8*

|

4

|

80,0* |

3

|

42,9* |

6 |

7,1 |

Суправентрикулярная экстрасистолия |

1 |

12,5 |

1 |

20,0 |

2 |

28,6 |

15 |

17,6 |

Желудочковая экстрасистолия |

0 |

— |

0 |

— |

1 |

14,3 |

12 |

14,1 |

Полная блокада правой ножки пучка Гиса |

3 |

37,5* |

2 |

40,0* |

3 |

42,9* |

3 |

3,5 |

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса |

4 |

50,0* |

2 |

40,0* |

3 |

42,9* |

9 |

10,6 |

Полная блокада левой ножки пучка Гиса |

0 |

— |

0 |

— |

0 |

— |

2 |

2,4 |

Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса |

0 |

— |

0 |

— |

0 |

— |

11 |

12,9 |

Ишемические изменения миокарда |

1 |

12,5 |

1 |

20,0 |

1 |

14,3 |

23 |

27,1 |

Примечание: *- р<0,05 относительно пациентов группы сравнения IV.

Как видно из таблицы 2 суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, по данным электрокардиографии, отмечена во всех группах в небольшом проценте случаев. Наибольшая частота регистрации суправентрикулярной экстрасистолии – в III группе: 28,6% пациентов, желудочковой экстрасистолии – у пациентов без патологии легких (14,1%).

Гипертрофия правого желудочка на ЭКГ, по данным доклада рабочей группы по диагностике и лечению легочной артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов (2004), выявляется у 87 % больных с легочной гипертензией при чувствительности 55 % и специфичности 70 %. По данным нашего исследования у 75% пациентов I группы, 40,0% обследованных II группы и 57,1% пациентов III группы выявлена нагрузка на правый желудочек, что статистически выше, чем у пациентов контрольной группы (р<0,05). Аналогичные статистически значимые различия отмечены у пациентов I−III групп в отношении нагрузки на правое предсердий левого желудочка (62,8%, 80,0%, 42,9% против 7,1% в IV группе, р<0,05). ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка и предсердия регистрировались у пациентов с патологией легких, в том числе у 62,8%, 37,5% пациентов I группы, 40,0%, 20,0% пациентов II группы, 42,9%, 14,3% у пациентов III группы, что можно объяснить сочетанием патологии легких, ИБС и гипертонической болезни в данных группах обследуемых.

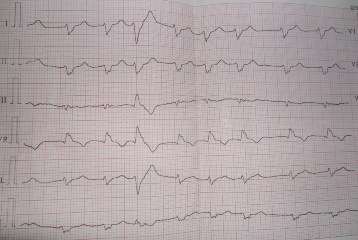

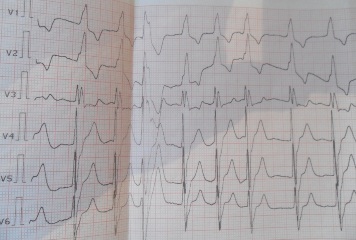

На данной ЭКГ (рисунок 8) пациента П., 80 лет видны изменения в стандартных и грудных отведениях, характерные для ХЛС, развившегося при патологии легких.

Пациент П., 80 лет на ЭКГ: фибрилляция предсердий, ЧСС 120-75 в´; признаки нагрузки на правый желудочек и правое предсердие; полная блокада правой ножки пучка Гиса; единичная желудочковая экстрасистолия.(скорость записи 25 мм/с)

Рисунок 8 – ЭКГ-критерии ХЛС

Всем пациентам с легочной патологией (n=20) и пациентам контрольной группы с аритмогенными жалобами (n=43) проведено Холтеровское мониторирование ЭКГ.

По данным суточного мониторирования ЭКГ − желудочковые экстрасистолы регистрировались чаще в группе пациентов без легочной патологии – 88,1% случаев (р <0,05), чем в группах с патологией легких - 35,0%. Однако, зарегистрирована желудочковая экстрасистолия высоких градаций у пациентов с ХОБЛ (групповые – 50%; парные – 75%). Это, возможно, связано с тем, что по мере формирования ХЛС у пациентов с ХОБЛ появлялись выраженные нарушения внутрисердечной гемодинамики, повышалась чувствительность измененного миокарда к гипоксии, вследствие чего увеличивалась эктопическая активность. Суправентрикулярная экстрасистолия у пациентов с патологией легких выявляется достоверно чаще, чем у пациентов контрольной группы (частые экстрасистолы – 65,0% и 27,9%; групповые – 45,0% и 25,6%; парные – 40,0% и 23,3% соответственно, р<0,05) (рисунок 10).

При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ все пациенты выполняли пробу с физической нагрузкой в виде подъёма по лестнице. Положительная проба зарегистрирована у 45,0% пациентов с патологией легких, имеющих сопутствующую ишемическую болезнь сердца и 58,1% пациентов без легочной патологии (р>0,05). Установлено, что у пациентов с ХОБЛ чаще (от 57,2 до 66,7%), чем в общей популяции, наблюдаются малосимптомные, в том числе и безболевые, варианты ИБС (Козлова Л.И., 2001; Палеев Н.Р. и соав., 2003). Обращают на себя внимание следующие данные: у 30,0% обследованных пациентов с патологией легких во время проведения суточного мониторирования ЭКГ зарегистрированы ишемические изменения миокарда, из них 66,7% не отметили в дневнике наблюдения никаких субъективных ощущений, в том числе и боли (рисунок 9). В группе пациентов без патологии легких ишемические изменения были отмечены у 55,8% пациентов, причем, у 16,7% − безболевая форма (р<0,05). Таким образом, в сравнении с обычной электрокардиографией, метод суточного мониторирования ЭКГ позволил выявить высокие градации нарушения ритма, диагностировать наличие безболевой ишемии у пациентов с патологией легких.

Рисунок 9 − Данные Холтеровского мониторирования у обследуемых пациентов

Для выявления структурных изменения сердца пациентам с легочной патологией (n=20) и некоторым пациентам контрольной группы (n=31) проведено эхокардиографическое обследование. Эхокардиография является одним из наиболее информативных неинвазивных методов оценки давления в легочной артерии, кроме того, позволяет оценить размеры камер и толщину стенок, сократительную и насосную функцию миокарда, динамику и форму внутрисердечных потоков (Авдеев С.Н., 2008). Хроническое легочное сердце у пациентов с патологией легких характеризуется появлением ЭхоКГ-признаков ремоделирования правых отделов сердца в виде утолщения передней стенки правого желудочка у 55,0% пациентов с патологией легких и у 12,9% пациентов контрольной группы, дилатации полости правого желудочка у 75,0% пациентов с патологией легких и у 25,8% пациентов контрольной группы. Таким образом признаки ремоделирования правого желудочка достоверно чаще определялись в группе пациентов с патологией легких (р<0,05). Признаки умеренной легочной гипертензии и нарушение диастолической функции правого желудочка также достоверно чаще отмечались у пациентов с патологией легких в сравнении с пациентами контрольной группы (у 70,0%, 85,0% и 35,5%, 19,4% соответственно, р<0,05) (рисунок 9).

Рисунок 10 − Эхокардиографические показатели у пациентов обследуемых групп

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) пациентов с патологией легких превышало СДЛА пациентов контрольной группы (р<0,05), средний показатель составил 34,54±1,14 мм.рт.ст. у пациентов с патологией легких и 25,6±0,9 мм.рт.ст. у пациентов контрольной группы (р<0,05).

У пациентов с патологией легких наряду с дилатацией правых отделов отмечена дилатация левых отделов сердца: левого предсердия − у 30%, левого желудочка – у 45%. У пациентов контрольной группы аналогичные показатели были достоверно выше и составляли 41,9% и 67,7% соответственно (р<0,05).