- •Отчет о научно-педагогической практике

- •050100.68. Педагогическое образование

- •Дневник по научно-педагогической практике

- •050100.68. Педагогическое образование

- •Лекция «Органы дыхания»

- •План лекции:

- •1. Органы дыхания.

- •2. Hocовая полость.

- •3. Гортань.

- •4. Трахея и бронхи.

- •План-конспект практического занятия на тему: «Черепно-мозговые нервы»

- •Контрольные вопросы:

- •Список литературы:

4. Трахея и бронхи.

На границе VI—VII шейных позвонков гортань переходит в трахею, trachea, — у мужчин этот уровень ниже, у женщин выше.

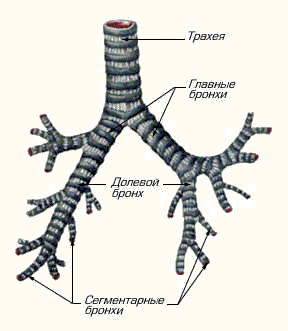

Начавшись в области нижних отделов шеи, трахея продолжается вниз как шейная часть; затем через apertura thoracis superior переходит в грудную полость, где составляет грудную часть трахеи. На уровне IV грудного позвонка трахея делится на главные правый и левый бронхи, bronchi principals dexter et sinister.

Место разветвления трахеи на два бронха носит название бифуркации трахеи, bifurcatio tracheae.

Бронхи асимметрично расходятся в стороны; при этом правый бронх более короткий, но более широкий и отходит от трахеи под тупым углом; левый бронх длиннее, более узкий и отходит от трахеи почти под прямым углом.

Остовом трахеи и первичных бронхов являются дугообразные (более 2/3 окружности) хрящи трахеи, cartilagines tracheales, задние концы которых соединяются при помощи соединительнотканной пластинки, образующей заднюю часть стенки трахеи и первичных бронхов, так называемую перепончатую стенку, paries membranaceus. Число хрящей трахеи 16—20; правого бронха — 6—8 и левого — 9—12. Хрящи между собой соединяются кольцевыми связками трахеи, ligg. anularia (trachealia), которые кзади переходят в перепончатую стенку трахеи и бронхов. В составе перепончатой стенки трахеи и бронхов, кроме того, имеются гладкие мышечные волокна продольного и поперечного направления, образующие мышцы трахеи, тт. tracheales.

Внутренняя поверхность трахеи и бронхов выстлана слизистой оболочкой, tunica mucosa, которая при помощи подслизистой основы довольно рыхло соединяется с хрящами. Каждый из бронхов вступает в соответствующее легкое, где ветвится, образуя бронхиальное дерево. Правый бронх дает три ветви, из которых одна следует выше артерии, а две другие ветви — ниже артерии. Левый бронх дает две ветви, располагающиеся под артерией. Каждая из ветвей приносит воздух к долям легких.

В дальнейшем каждый бронх как в правом, так и в левом легком делится; ветви бронхов уменьшаются в диаметре и переходят в мелкие бронхи, которые не содержат ни хрящей, ни желез. Мелкие разветвления диаметром около 1 мм имеют название дольковых бронхов, bronchus lobulares. Они разветвляются на 12—18 конечных бронхиол. Последние делятся на дыхательные бронхиолы, bronchioli respiratorii, приносящие воздух к незначительным по размерам участкам легкого, называемым "ацинусы", acini-

Кровоснабжение, гг. tracheales, mediastinales, bronchiales.

5. Плевра, как и брюшина, представляет собой гладкую блестящую серозную оболочку, tunica serosa, покрывающую легкие. Различают:

• париетальную плевру, pleura parietalis, висцеральную (легочную), pleura visceralis (pulmonalis).

Между ними образуется щель — плевральная полость, cavum pleurae, выполненная небольшим количеством плевральной жидкости, liquor pleurale.

Легочная плевра непосредственно покрывает паренхиму легкого и заходит в глубину междолевых борозд.

Париетальная плевра сращена со стенками грудной полости и образует реберную плевру, pleura coslalis, и диафрагмальную плевру, pleura diaphragmqfica, а также ограничивающую с боков средостение медиастинальную плевру, pleura mediastinalis. В области ворот легкого париетальная плевра переходит в легочную, покрывая переходной складкой корень легкого спереди и сзади. Ниже корня легкого переходная складка плевры образует дупликатуру, называемую легочной связкой, ligamentum puimonale. В области верхушек легких париетальная плевра, образует купол плевры, cupula pleurae, который в верхних отделах прилегает дорсально к головке I ребра, а переднебоковой поверхностью примыкает к лестничным мышцам. Части плевральной полости в виде острого угла между двумя париетальными листками называют плевральными синусами, sinus pleurales. Различают следующие синусы:

• реберно-диафрагмальный, sinus costodiaphragmaticus;

• реберно-медиастинальный, sinus costomediastinales,

• передний и задний синусы.

Нижние границы легких не совпадают с границами париетальной плевры. Нижняя граница париетальной плевры проходит по linea mediana anterior — на VI—VII ребре; по linea mamillaris — на VII ребре (medioclavicularis) (нижний край); по linea axillaris — на X ребре; по linea scapularis — на XI—XII ребре; по linea mediana posterior — на XII ребре.

Передняя граница париетальной плевры обоих легких проходит от грудино-ключичных суставов вниз позади рукоятки и тела грудины до нижнего края грудинных концов IV ребра. Здесь передний край плевры правого легкого продолжается вниз до пересечения VI ребра с linea mediana anterior, а у левого легкого на уровне IV ребра поворачивает влево и, описывая дугу сердечной вырезки, следует книзу до места пересечения VII ребра с linea mamillaris (linea medioclavicularis). На своем пути передние края париетальной плевры обоих легких расходятся в верхнем и нижнем отделах и образуют позади рукоятки грудины треугольник вилочковой железы, а в нижнем отделе — треугольник перикарда.

6. Легкое, pulmo, — парный орган, окруженный правым и левым плевральными мешками, занимает большую часть грудной полости.

Остающееся между обоими плевральными мешками пространство, ограниченное спереди грудиной, сзади — позвоночным столбом, снизу — сухожильной частью диафрагмы, а вверху обращенное к apertura thoracis superior, называется средостением, mediastinum. Условной фронтальной плоскостью, проходящей через трахею и корни легких, средостение делится на переднее к заднее, mediastinum anterius et posterius. В переднем средостении находятся:

• вилочковая железа;

• сердце с перикардом;

• крупные сосуды сердца;

• диафрагмальные нервы и сосуды.

В заднем средостении залегают:

• трахея;

• пищевод;

• аорта;

• непарная и полунепарная вены;

• блуждающие нервы;

• симпатические стволы;

• грудной лимфатический проток.

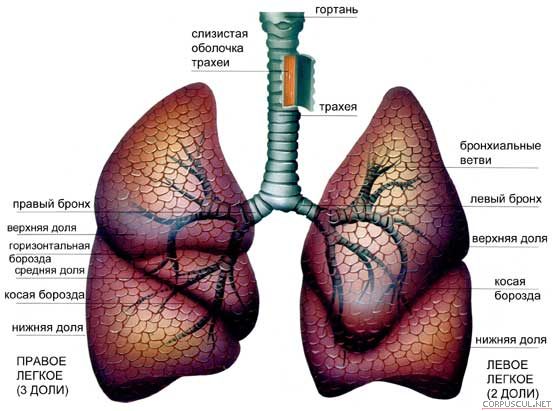

Каждое легкое (и правое, и левое) имеет форму усеченного конуса; верхушка легкого, apex pulmonis, направлена вверх в область надключичной ямки; основание легкого, basis pulmonis, покоится на диафрагме. Левое легкое в нижнем отделе переднего края имеет сердечную вырезку левого легкого, incisura cardiaca pulmonis sinistri, — место прилегания сердца.

Легкое состоит из долей:

• правое — из трех;

• левое — из двух.

В соответствии с этим в левом легком имеется одна косая щель, fissura obliqua, — глубокая борозда, делящая его на верхнюю и нижнюю доли, lobus superior et lobus inferior.

В правом легком имеются две междолевые борозды, из которых верхняя получила название горизонтальной щели, fissura horizontals. Эти борозды делят его на три доли: верхнюю, среднюю и нижнюю, lobus superior, lobus medius et lobus inferior.

Ткань легкого в нормальном состоянии эластична и на разрезе мелкопориста. Паренхима легкого состоит из системы ветвящихся воздухоносных трубок (бронхи, их ветви, бронхиолы, альвеолы) и ветвящихся кровеносных сосудов (артерии и вены), лимфатических сосудов и нервов.

Все эти образования связаны между собой соединительной тканью.

Легкие подразделяются на бронхолегочные сегменты, segmenta bronchopulmonalia.

Бронхолегочный сегмент представляет собой участок легочной доли, вентилируемый одним бронхом третьего порядка и кровоснабжаемый одной артерией (вены проводят в межсегментных пространствах и, как правило, являются общими для двух соседних сегментов).

Сегменты отделены один от другого соединительнотканными перегородками и имеют форму неправильных конусов и пирамид, вершиной обращенных к воротам, а основанием — к поверхности легких.

Бронхолегочный сегмент является не только морфологической, но и функциональной единицей легкого, так как многие патологические процессы в легких начинаются в пределах одного сегмента.