- •Предмет физиологии растений и основные направления исследований

- •Методы физиологии растений

- •Задачи физиологии растений

- •Краткая история физиологии растений

- •1. Природа и функции основных химических компонентов растительной клетки

- •Элементарный состав растений

- •Углеводы

- •Растительные пигменты

- •Фитогормоны

- •Фитонциды

- •Фитоалексины

- •2. Особенности структурной организации растительной клетки

- •Клеточная оболочка

- •Вакуоль

- •Пластиды

- •3. Органы, ткани и функциональные системы высших растений

- •1. Регуляция активности ферментов

- •2. Генетическая система регуляции

- •3. Мембранная регуляция

- •4. Трофическая регуляция

- •5. Электрофизиологическая регуляция

- •6. Гормональная система регуляции

- •Ауксины

- •Цитокинины

- •Гиббереллины

- •Абсцизины

- •Брассиностероиды

- •1. Термодинамические основы водного обмена растений

- •2. Водный баланс растений.

- •Поглощение и передвижение воды.

- •Транспирация.

- •Физиология устьичных движений

- •Пути снижения интенсивности транспирации

- •1. История фотосинтеза

- •2. Лист как орган фотосинтеза

- •3. Хлоропласты и фотосинтетические пигменты

- •Пигменты хлоропластов

- •Хлорофиллы

- •Каротиноиды

- •4. Световая фаза фотосинтеза

- •Организация и функционирование пигментных систем

- •5. Темновая фаза фотосинтеза

- •Фотодыхание

- •1. Сапротрофы

- •2. Паразиты

- •3. Насекомоядные растения

- •Гликолитическое расщепление глюкозы

- •Гликолиз

- •Цикл Кребса

- •Электрон-транспортная цепь

- •Окислительное фосфорилирование

- •Энергетический выход гликолитического дыхания

- •2. Пентозофосфатное расщепление глюкозы

- •4 Рибулозофосфат 2 рибулозофосфат

- •3. Промежуточные продукты дыхания

- •4. Жиры и белки как дыхательный субстрат

- •1. Элементы‚ необходимые для растительного организма

- •2. Признаки голодания растений

- •3. Антагонизм ионов

- •4. Поглощение минеральных веществ

- •5. Ионный транспорт в растении

- •Радиальное перемещение ионов в корне

- •Восходящий транспорт ионов в растении

- •Поглощение ионов клетками листа

- •Отток ионов из листьев

- •6. Азотное питание растений

- •Ассимиляция нитратного азота

- •Ассимиляция аммиака

- •Накопление нитратов в растениях

- •1. Клеточные основы роста и развития

- •2. Закон большого периода роста

- •3. Гормональная регуляция роста и развития растений

- •Влияние фитогормонов на рост и морфогенез растений

- •Использование фитогормонов и физиологически активных веществ

- •4. Физиология покоя семян

- •5. Процессы, протекающие при прорастании семян

- •6. Покой растений

- •7. Физиология старения растений

- •8.Осенняя окраска листьев и листопад

- •9. Влияние абиотических факторов на рост и развитие растений Температура

- •10. Влияние микроорганизмов на рост растений

- •11. Движения растений

- •Фототропизмы

- •Геотропизмы

- •Другие виды тропизмов

- •1. Холодостойкость растений

- •2. Морозоустойчивость растений

- •3. Зимостойкость растений

- •4. Влияние на растения избытка влаги в почве

- •5. Засухоустойчивость растений

- •Влияние на растения недостатка влаги

- •Физиологические особенности засухоустойчивости

- •6. Жароустойчивость растений

- •7. Солеустойчивость растений

- •1. Основные термины и понятия

- •2. Методы переноса генетической информации Трансформация растений Тi-плазмидой

- •Векторные системы на основе Тi-плазмид

- •Физические методы переноса генов в растительные клетки

- •Бомбардировка микрочастицами

- •3. Получение трансгенных растений

- •Выведение растений, устойчивых к насекомым-вредителям, вирусам и гербицидам

- •Получение растений, противостоящих неблагоприятным воздействиям и старению

- •Изменение окраски цветков

- •Изменение пищевой ценности растений

- •Растения как биореакторы

Гликолитическое расщепление глюкозы

Включает в себя 3 стадии: гликолиз‚ окислительное декарбоксилирование (цикл Кребса)‚ электронотранспортная цепь.

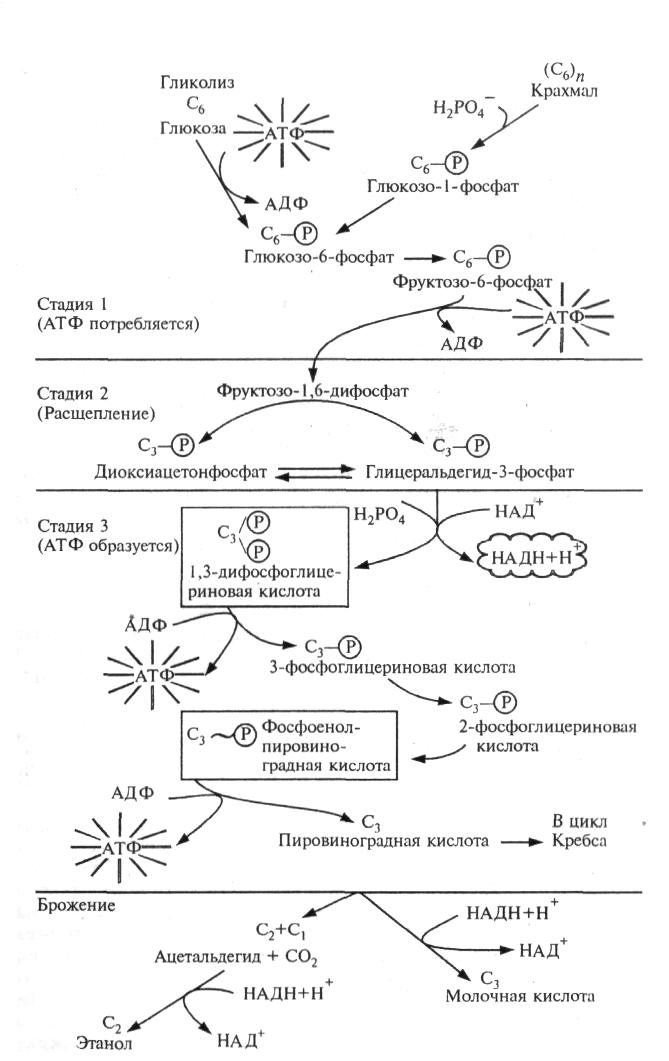

Гликолиз

Гликолиз — это процесс генерации энергии в клетке, происходящий без поглощения О2 и выделения СО2. Поэтому его скорость трудно измерить. Основной функцией гликолиза наряду с образованием энергии служит активирование гексоз, достаточно инертных, малореакционноспособных. В результате синтезируются активные молекулы кислоты, подвергающиеся дальнейшим преобразованиям. Кроме того, при гликолизе образуются интермедиаты, необходимые для синтетических процессов в клетке (например, из ФЭП образуются фенольные соединения и лигнин). Важную роль гликолиз играет также при расщеплении крахмала хлоропластов до экспортных продуктов — триоз. Гликолиз осуществляется по схеме‚ представленной на рис. 19.

Суммарное уравнение гликолиза:

С 6Н12О6 2 ПВК + 2 НАД. Н2 + 2 АТФ

Дальнейшая судьба ПВК определяется условиями. При недостатке кислорода ПВК подвергается брожению. При наличии кислорода ПВК направляется в митохондрии‚ где участвует в реакциях цикла Кребса.

Рис. 19. Схема гликолиза

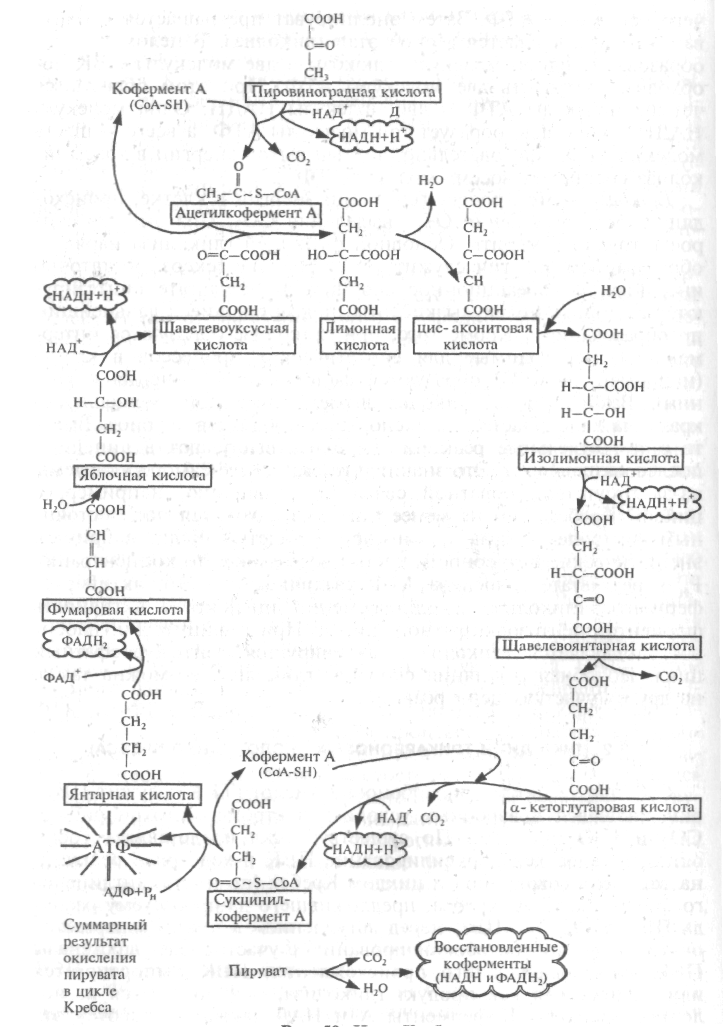

Рис. 20. Цикл Кребса

Цикл Кребса

Субстратом цикла трикарбоновых кислот (ТКК) служит ПВК, окисляющаяся в аэробных условиях в строме митохондрий до СО2 и Н2О (рис. 20). По существу, цикл представляет собой окислительное декарбоксилирование ПВК в ходе ряда реакций, названных в совокупности циклом Кребса (по имени английского биохимика Г.А. Кребса, предложившего данную схему распада ПВК в 1937 г.).

Суммарное уравнение цикла Кребса:

2 ПВК + 6 Н2О 6 СО2 + 8 НАДН2 + 2 ФАДН2

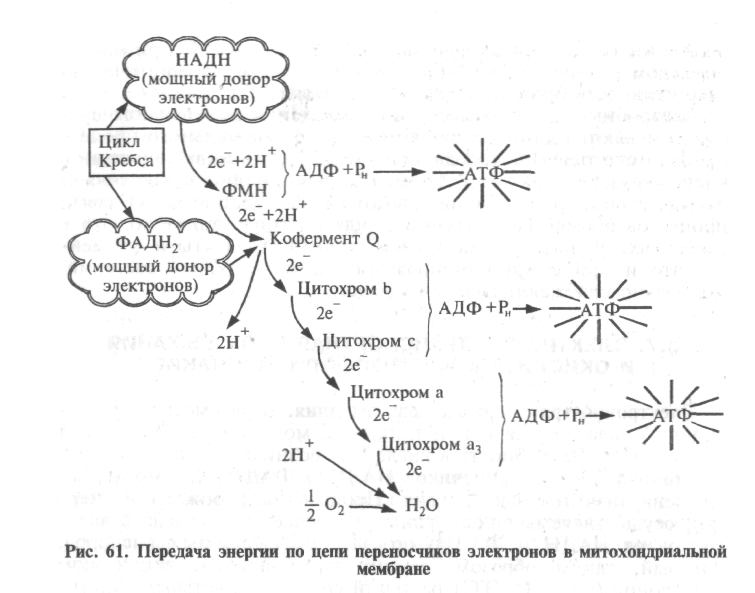

Электрон-транспортная цепь

В рассмотренных реакциях цикла Кребса и при гликолизе молекулярный кислород не участвует. Потребность в кислороде возникает при окислении восстановленных переносчиков НАДН2 и ФАДН2, в которых заключена значительная энергия. Процесс высвобождения энергии, осуществляемый постепенно, заключается в передаче электронов от НАДН2 и ФАДН2 по ЭТЦ на свободный кислород, который, таким образом, служит терминальным акцептором электронов (рис. 61). ЭТЦ растений состоит из четырех мультибелковых комплексов и двух небольших компонентов — убихинона и цитохрома с, расположенных как на внутренней мембране митохондрий, так и внутри нее. Комплексы I, III и IV представляют собой пункты сопряжения транспорта электронов с фосфорилированием. Компоненты дыхательной цепи (переносчики электронов) в определенной мере мобильны, поскольку они как бы представляют собой составную часть жидкого липидного бислоя и, по данным Б. Чанса и др. (1956), расположены в порядке, указанном на рисунке 21.

ЭТЦ представляет сложное образование, состоящее из нескольких десятков белковых молекул и лежащее между метаболитами цикла ТКК с одной стороны и кислородом воздуха с другой. Белки выполняют в основном структурную функцию, входят в состав сопрягающего фактора, а также являются переносчиками электронов. Простетическими группами белков-переносчиков служит наряду с флавином и гемом железо, имеющее переменную валентность и, следовательно, легко переходящее из одной формы в другую. Например, в гемсодержащих цитохромах поступающие к ним по ЭТЦ электроны восстанавливают железо, переводя его из окисной формы (Fe3+) в закисную (Fe2+). Каждый такой переносчик

Рис. 21. Электрон-транспортная цепь

находится на несколько более низком уровне восстановленности, чем его предшественник, и в соответствии с этим содержит меньше энергии. Зная окислительно-восстановительный потенциал отдельных компонентов ЭТЦ, их можно расположить в порядке его убывания — от —0,32 у дыхательного субстрата до +0,82 у кислорода.

Электроны скатываются с этой «энергетической» горки благодаря разности потенциалов не сразу, а постепенно, что позволяет, во-первых, избежать неэффективного выброса энергии и, во-вторых, связать энергию в форме химических связей АТФ, образуемых из АДФ и Рн. В этом, по существу, и заключается физиологический смысл транспорта электронов.

На каждую молекулу НАДН2, передающую свои электроны в ЭТЦ, синтезируются три молекулы АТФ, а на каждую молекулу ФАДН2 — две. Процесс фосфорилирования АДФ с образованием АТФ, сопряженный с транспортом электронов от дыхательного субстрата к О2, получил название окислительного фосфорилирования. Этот процесс является основным источником энергии АТФ в клетке в нормальных физиологических условиях, требующим достаточно сложной структуры как ЭТЦ, так и самих митохондрий.