- •Предмет физиологии растений и основные направления исследований

- •Методы физиологии растений

- •Задачи физиологии растений

- •Краткая история физиологии растений

- •1. Природа и функции основных химических компонентов растительной клетки

- •Элементарный состав растений

- •Углеводы

- •Растительные пигменты

- •Фитогормоны

- •Фитонциды

- •Фитоалексины

- •2. Особенности структурной организации растительной клетки

- •Клеточная оболочка

- •Вакуоль

- •Пластиды

- •3. Органы, ткани и функциональные системы высших растений

- •1. Регуляция активности ферментов

- •2. Генетическая система регуляции

- •3. Мембранная регуляция

- •4. Трофическая регуляция

- •5. Электрофизиологическая регуляция

- •6. Гормональная система регуляции

- •Ауксины

- •Цитокинины

- •Гиббереллины

- •Абсцизины

- •Брассиностероиды

- •1. Термодинамические основы водного обмена растений

- •2. Водный баланс растений.

- •Поглощение и передвижение воды.

- •Транспирация.

- •Физиология устьичных движений

- •Пути снижения интенсивности транспирации

- •1. История фотосинтеза

- •2. Лист как орган фотосинтеза

- •3. Хлоропласты и фотосинтетические пигменты

- •Пигменты хлоропластов

- •Хлорофиллы

- •Каротиноиды

- •4. Световая фаза фотосинтеза

- •Организация и функционирование пигментных систем

- •5. Темновая фаза фотосинтеза

- •Фотодыхание

- •1. Сапротрофы

- •2. Паразиты

- •3. Насекомоядные растения

- •Гликолитическое расщепление глюкозы

- •Гликолиз

- •Цикл Кребса

- •Электрон-транспортная цепь

- •Окислительное фосфорилирование

- •Энергетический выход гликолитического дыхания

- •2. Пентозофосфатное расщепление глюкозы

- •4 Рибулозофосфат 2 рибулозофосфат

- •3. Промежуточные продукты дыхания

- •4. Жиры и белки как дыхательный субстрат

- •1. Элементы‚ необходимые для растительного организма

- •2. Признаки голодания растений

- •3. Антагонизм ионов

- •4. Поглощение минеральных веществ

- •5. Ионный транспорт в растении

- •Радиальное перемещение ионов в корне

- •Восходящий транспорт ионов в растении

- •Поглощение ионов клетками листа

- •Отток ионов из листьев

- •6. Азотное питание растений

- •Ассимиляция нитратного азота

- •Ассимиляция аммиака

- •Накопление нитратов в растениях

- •1. Клеточные основы роста и развития

- •2. Закон большого периода роста

- •3. Гормональная регуляция роста и развития растений

- •Влияние фитогормонов на рост и морфогенез растений

- •Использование фитогормонов и физиологически активных веществ

- •4. Физиология покоя семян

- •5. Процессы, протекающие при прорастании семян

- •6. Покой растений

- •7. Физиология старения растений

- •8.Осенняя окраска листьев и листопад

- •9. Влияние абиотических факторов на рост и развитие растений Температура

- •10. Влияние микроорганизмов на рост растений

- •11. Движения растений

- •Фототропизмы

- •Геотропизмы

- •Другие виды тропизмов

- •1. Холодостойкость растений

- •2. Морозоустойчивость растений

- •3. Зимостойкость растений

- •4. Влияние на растения избытка влаги в почве

- •5. Засухоустойчивость растений

- •Влияние на растения недостатка влаги

- •Физиологические особенности засухоустойчивости

- •6. Жароустойчивость растений

- •7. Солеустойчивость растений

- •1. Основные термины и понятия

- •2. Методы переноса генетической информации Трансформация растений Тi-плазмидой

- •Векторные системы на основе Тi-плазмид

- •Физические методы переноса генов в растительные клетки

- •Бомбардировка микрочастицами

- •3. Получение трансгенных растений

- •Выведение растений, устойчивых к насекомым-вредителям, вирусам и гербицидам

- •Получение растений, противостоящих неблагоприятным воздействиям и старению

- •Изменение окраски цветков

- •Изменение пищевой ценности растений

- •Растения как биореакторы

2. Лист как орган фотосинтеза

В процессе эволюции растений сформировался специализированный орган фотосинтеза – лист. Приспособление его к фотосинтезу шло в двух направлениях: возможно более полное поглощение и запасание лучистой энергии и эффективный газообмен с атмосферой.

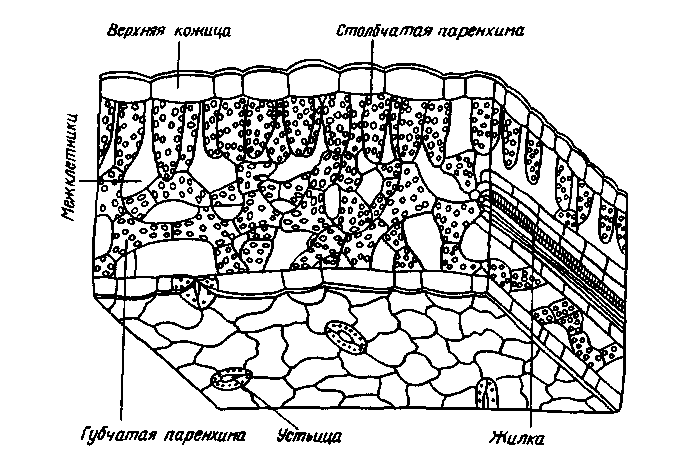

В зависимости от вида растений и условий их произрастания листья отличаются большим разнообразием. Однако можно выделить общие анатомические особенности, обеспечивающие возможность эффективного фотосинтеза (рис. 7).

1. Наличие покровной ткани — эпидермиса, защищающего лист от излишней потери воды. Клетки нижнего и верхнего эпидермиса лишены хлоропластов, имеют крупные вакуоли, которые, подобно линзам, фокусируют свет на расположенную глубже хлорофиллоносную ткань. Деятельность клеток мезофилла основана не только на их хорошем освещении, она зависит также от поступления СО2. Нижний эпидермис, реже и верхний, имеют большое количество устьиц. Щели открытых устьиц занимают примерно 1 % площади листовой пластинки, диффузия СО2 внутрь листа идет через них сравнительно быстро. Отдельное устьице позволяет за 1 с поступить в лист 2500 млрд. молекулам СО2. Поверхность листа поглощает СО2 только в 1,5—2 раза меньше, чем открытая поверхность щелей той же площади, хотя открытые устьица составляют лишь сотую часть поверхности. Такая высокая скорость связана с особенностями диффузии газов через мелкие отверстия, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга, за счет краевого эффекта.

Рис. 7. Поперечный разрез листа подсолнечника

2. Наличие специализированной фотосинтетической ткани — хлоренхимы. Основная хлорофиллоносная ткань — палисадная паренхима — расположена обычно на освещаемой части листа. Вытянутость клеток и перпендикулярное расположение их к эпидермису обеспечивают увеличение поверхности, вдоль которой могут располагаться хлоропласты, не затеняя друг друга, а также облегчают отток ассимилятов. В каждой клетке полисадной паренхимы находится 30—40 хлоропластов. Губчатая ткань характеризуется меньшим содержанием хлоропластов (примерно 20 на клетку) и сильно развитой системой межклетников. Объем межклетников составляет 15—20 % общего объема листа и образует внутреннюю газовую среду, которая при помощи устьичных щелей сообщается с атмосферой. За счет межклетников значительно возрастает внутренняя рабочая поверхность, через которую каждой клеткой паренхимы поглощается СО2. Она в 8—12 раз больше, чем наружная поверхность листа. Хлоропласты как основные светоулавливающие органеллы еще в большей степени увеличивают светопоглощающую поверхность листа. На 1 см2 листа приходится примерно 200 см2 поверхности хлоропластов.

1 га посева -> 5 га площадь листьев -> 50 га поверхность межклетников -> 1000 га поверхность хлоропластов.

Таким образом, 1 га посева, который испаряет воды не больше, чем открытая водная поверхность такой же площади, имеет 50 га поверхности, поглощающей СО2, и 1000 га светоулавливающей поверхности хлоропластов. Это является выражением общебиологической особенности организации — создание больших внутренних рабочих поверхностей при сравнительно малых наружных испаряющих площадях за счет затрат небольших количеств материала.

3. Наличие сильно развитой густой системы жилок — проводящих путей, что обеспечивает быстрый отток ассимилятов и снабжение фотосинтезирующих клеток водой и необходимыми минеральными веществами.

В зависимости от внешних условий, при которых происходят формирование и функционирование листьев, анатомическое строение их может существенно различаться. Листья, формирующиеся в условиях недостаточной влагообеспеченности, имеют ксероморфную структуру. В зависимости от освещения меняется соотношение между полисадной и губчатой паренхимой в мезофилле. Имеются и другие приспособления для функционирования листа в определенных условиях. Еще более существенные отклонения от типичного строения листа связаны с физиолого-биохимическими особенностями фиксации СО2 у С4-растений, к которым относятся кукуруза, сахарный тростник, ряд злостных сорняков.