- •Ломакин Андрей Леонидович

- •Глава 1. Организация управления

- •Глава 2. Принципы разработки и основные этапы

- •Глава 3. Управленческое решение 3!

- •1.1 Система управления экономическими объектами

- •Глава 1 организация управления

- •Система управления экономическими объектами

- •1.2. Применение системного подхода в менеджменте

- •Глава 2 принципы разработки и основные этапы технологии менеджмента

- •2.1. Принципы и правила разработки технологии менеджмента

- •2.2. Этапы технологии менеджмента

- •Глава 3 управленческое решение

- •1. Управленческая ситуация.

- •2. Информация.

- •3. Альтернативность.

- •3.3. Классификация управленческих решений

- •По степени уникальности — рутинные, традиционные (ординарные) и творческие (неординарные).

- •3.4. Факторы, увеличивающие вероятность принятия ошибочного решения

- •6. Отсутствие процедуры согласования решений с их непосредственными исполнителями.

- •8. Не корректируется решение, хотя практика подтверждает его неправильность.

- •9. Искажение информации и трансформация цели решения в процессе их движения по иерархическим уровням.

- •3.6. Методы обоснования управленческих решений

- •2. Методы математической статистики.

- •3. Эконометрические методы.

- •4. Методы математического программирования (линейного, динамического).

- •Глава 4 характеристика конкретных методов и моделей обоснования управленческих решений

- •4.1 Основные инструментарии стратегической диагностики и планирования

- •1. Стратегическая оценка положений и действий (сопд).

- •2. Анализ и принятие управленческих решений в условиях неопре деленности.

- •3. Анализ и принятие управленческих решений в условиях противо действия (конфликта).

- •Глава 5 значение творческого подхода при разрешении управленческих проблем

- •Глава 6 характеристика и особенности применения в практике менеджмента коллективных методов обоснования и принятия решений

- •6.1. Коллективные методы выработки и принятия управленческих решений

- •12. Метод «Дельфы».

- •6.2. Особенности и проблемы групповой работы

- •Глава 7

- •7.1. Правила метода «мозговая атака»

- •7.2. Основные этапы метода «мозговая атака»

- •5. Задачи на нестандартное использование предметов.

- •6. Ассоциативные задачи.

- •10183!.Москва — Центр,Колпачный пер.,д. 9а

- •1272!4,Москва,Дмитровское ш.,107

- •603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

5. Задачи на нестандартное использование предметов.

В этих задачах дается несколько предметов, но решить поставленную задачу можно только с помощью одного из них.

Например:

Задание — разжечь костер, имея пять предметов: авторучку,

лампочку, нож, часы, шляпу.

6. Ассоциативные задачи.

В. задачах данного типа необходимо найти ассоциации между двумя совершенно далекими друг от друга предметами. Например: Что общего между: мухомором и самокатом? стаканом и собакой? 7. Обратные задачи.

Здесь участникам дается результат уже решенной задачи (в том числе и методом «мозговая атака»), и необходимо определить, с какой целью это было сделано. В качестве примера можно назвать

следующую задачу:

С какой целью были изобретены контактные линзы для куриц?

После «разминки» группа «мозговой атаки» приступает к разрешению стоящей перед ней проблемы.

Ведущий ставит перед участниками сессии цель-минимум, которую нужно достичь. При этом ведущий должен избегать излишней конкретизации и детализации, а также упоминаний о возможных известных подходах к решению подобных проблем, чтобы не навязать участникам свое видение путей ее разрешения.

Чтобы не нервировать и не отвлекать участников группы, запись, всех предложений рекомендуется производить на скрытый магнитофон.

Участники должны соблюдать правила «мозговой атаки» и ни в коем случае не обращаться к ведущему за поддержкой, так как он все равно до окончания сессии не имеет права на публичную оценку.

Ведущий должен находиться в «тени», в общем кругу, не вмешиваясь в ход обсуждения. Однако, как и любой участник, он может выдвигать свои идеи (как правило, ему целесообразно это делать в тот момент, когда поток идей начинает иссякать или участники «зациклились» на том или ином варианте).

В этом случае он должен дать новый импульс к генерации идей, вовремя «подтолкнуть» группу к новым путям решения.

Для эффективной групповой работы по выработке решений может также оказаться целесообразным создание на этапе генерации идей подгрупп, которые работают над одной и той же проблемой, предлагая альтернативные варианты решений.

После окончания сессии все высказывания расшифровываются, переносятся на бумагу (без указания авторства, чтобы избежать на последующем этапе влияния «фактора предвзятости»), группируются и направляются в группу аналитиков.

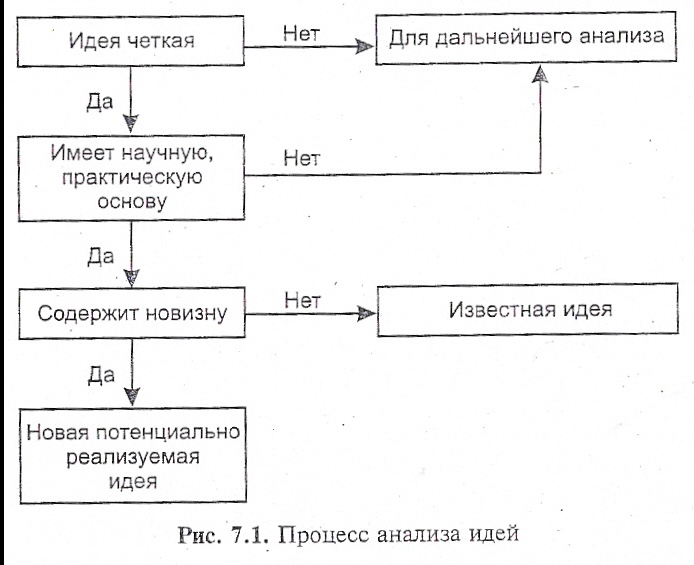

III. Аналитический. Вначале работает подгруппа «системщиков» (синтетиков), которая «совмещает» в одной системе предложения, а также классифицирует и обобщает полученные идеи, сводя все их многообразие к небольшому их количеству. При этом отмечаются наиболее перспективные, в максимальной степени отвечающие требованию полноты выполнения условий задачи решения. Затем осуществляется, прогноз возможностей практической реализации высказанных идей, внедрения инноваций. При этом происходит разделение всех идей по трем так называемым корзинам. Процессы анализа идей и их распределения по «корзинам» представлены на рис. 7.1.

После окончания работы подгруппы синтетиков к делу приступает подгруппа критиков. Ее задача — «разгромить» предложенные идеи с различных позиций: логической, внедренческой, социальной и т. п., а также определить техническую и, самбе главное, экономическую целесообразность их реализации.

В связи с тем что критика должна быть конструктивной и не затрагивать личности генерировавших идеи, чтобы, как уже отмечалось выше, избежать влияния «фактора предвзятости», члены подгруппы критиков рассматривают обезличенные идеи (то есть им неизвестен состав той группы генераторов, которая их разработала).

При определении целесообразности реализации идей необходимо исходить из прогнозных оценок технических возможностей предприятия, рыночного спроса, величин затрат и прибыли и т. д.

В качестве примера обратимся к табл. 7.1, в которой одним из из возможных вариантов изделия была названа система, объединяющая «качели» и «свисток». Технически изготовление качелей со звуковым сигналом в виде свистка, срабатывающим при превышении определенного угла наклона, особой сложности не представляет, однако вряд ли это изделие будет пользоваться большим спросом. Поэтому в результате проведения аналитического этапа, скорее всего, будет принято решение о нецелесообразности его изготовления.

IV. Конструктивный.

Особых комментариев данный этап не требует. Основная задача этапа —детальная проработка идеи, доведение ее до конкретного технического проекта.

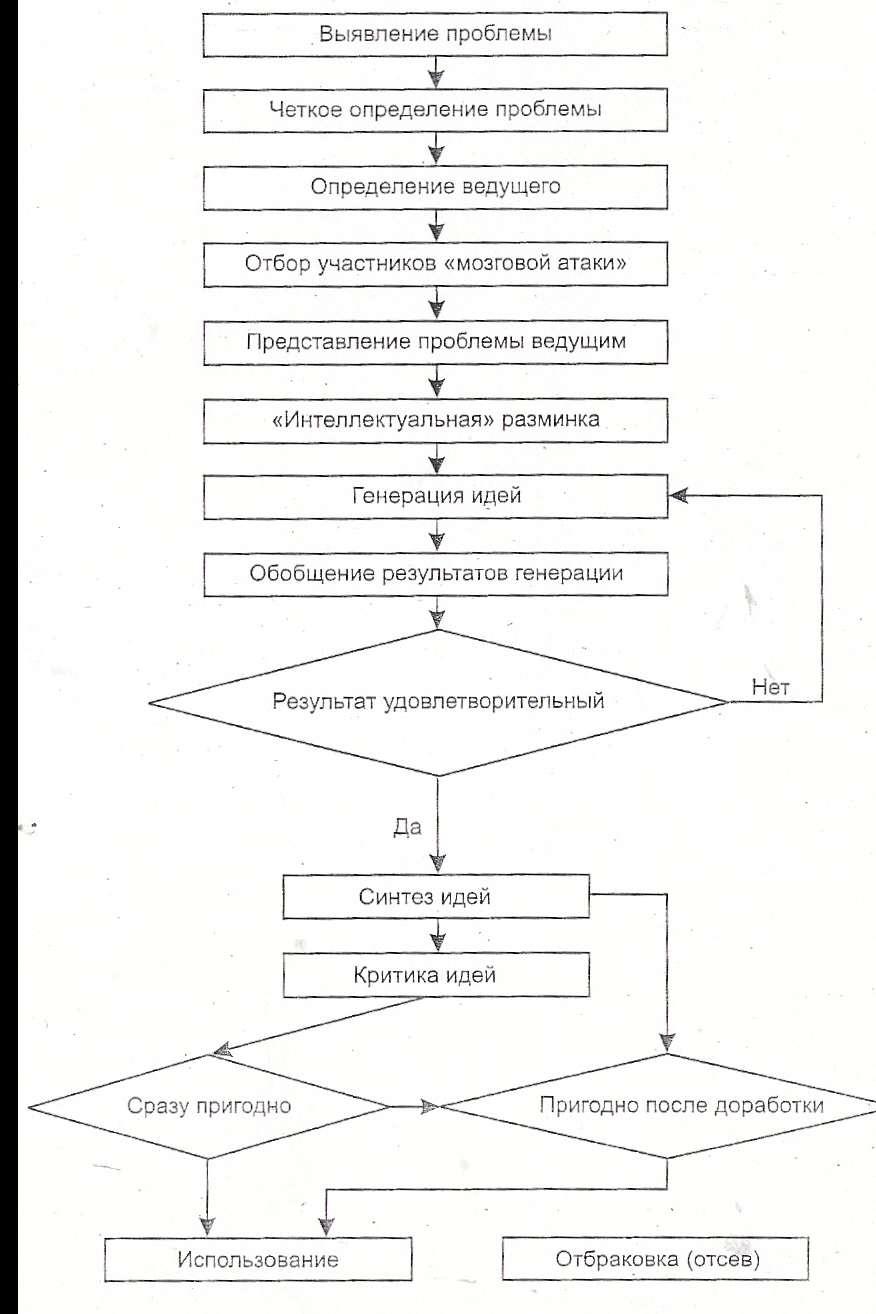

Таким образом, исходя из вышеизложенного, процесс «мозговой атаки» можно представить в виде схемы на рис. 7.2.

Вопросы и задания для самостоятельной проработки и повторения

В чем сущность метода «мозговая атака»? За счет каких факторов применение данного метода повышает эффективность коллективного творчества?

Какие правила метода «мозговая атака» вы знаете? Дайте их краткую характеристику.

Назовите и охарактеризуйте основные этапы метода «мозговая атака».

Используя тест «Доминирующий тип мышления», определите, к какому типу вы относитесь: к генераторам или аналитикам.

Решите задачи, приведенные в тексте раздела.

Опишите порядок проведения «мозговой атаки».

Заключение

Рассмотренные в данном пособии вопросы, естественно, не исчерпывают полностью такую сложную тему, как современные методы организации и реализации технологии менеджмента, особенно в части выработки и принятия управленческих решений. Однако материал, представленный в пособии, в определенной степени вооружает слушателей знаниями в данной области управленческой деятельности, что позволяет им овладеть современными методами выработки, принятия и реализации управленческих решений, а также эффективно использовать в своей практической деятельности творческий потенциал коллектива.

Для углубления своих знаний слушателям рекомендуется внимательно изучить приведенную в конце пособия литературу, обратив особое внимание на практические задания и упражнения, иллюстрирующие рассмотренные здесь теоретические положения, а также выполнить контрольный тест, приводимый в Приложении 5.

Список использованной и рекомендуемой литературы

Азоев Г. Л. Деловая стратегия. М.: АОЗТ «Центр экономики и маркетинга», 2001.

Большаков А. С. Менеджмент. Стратегия успеха. СПб.: ИД «Литера», 2001.

Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Бизнес-план фирмы: Теория и практика: Учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2004.

А. Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Технология менеджмента: Учебное пособие. М.: МЭЛИ, 2001.

Варфоломеев В. И., Воробьев С. Н. Принятие управленческих решений. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001.

Вачугов Д. Д., Березкина Т. Е., Кислякова Н. А. и др. Основы менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Д. Д. Вачугова. М.: Высшая школа, 2001.

7'. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2000.

Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: АОЗТ «Центр экономики и маркетинга», 2001.

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, 2002.

Глухое В. В. Основы менеджмента. СПб.: Специальная литература, 2001.

Бурков И. Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001.

Дафт Р. Л. Менеджмент / Пер. с англ. В. Вольского. СПб.: ПИТЕР, 2001.

Кабушкин П. И. Основы менеджмента: Учебное пособие. 3-е изд. Минск: Новое знание, 2000.

14. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. М-: НОРМА, 2001.

15. Комаров М. А. Менеджмент. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 2001.

16. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПБ.: ПИТЕР, 2001.

Кузнецова Ю. В., Подлесных В. И. Менеджмент. СПБ.: ИД «Бизнес-пресса», 2001.

Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник. 2-е изд. М.: Дело ЛТД, 2001.

Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Стратегическое планирование хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: НОУ МЭЛИ, Диалог-МИФИ, 2001.

Любуишн Б. Л. Антикризисное управление как основа риск-менеджмента. М.: Экспомир, 2001.

Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. (Серия «Высшее образование»).

Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Максим-цова, А. В. Игнатьевой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

Менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю. В. Кузнецова, В. И. Подлесных. СПб.: ИД «Бизнес-пресса», 2001.

Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 2002.

Михайлов Я. С. Эффективный менеджмент. М.: ГЕЛАН, 2001.

Мишин В. М. Исследование систем управления. М.:- ПРИОР, 1 2002.

Нельсон Б., Экономы Л. Умение управлять. М.; СПб.: Диалек-j тика, 2001.

28. Пилипенко Н. В., Татарский Е. Л. Основы менеджмента: Учебное пособие. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.

29. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2003.

Райзберг Б. А, Лобко А. Г. Программно-целевое планирование | и управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002.

Ременников В. В. Разработка управленческого решения. М.: I Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.

32. Румянцева 3. Л. Общее управление организацией. Теория и I практика. М.: ИНФРА-М, 2001.

33. Смирнов Э. А. Управленческие решения. М.: ИНФРА-М.

2001.

34. Смолкин А. Ы. Менеджмент: основы организации: Учебник.

М.: ИНФРА-М, 2001.

Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Порш-нева, 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001.

Уткин Э. А. Курс менеджмента: Учебник для вузов. М.: Зерцало, 2001.

Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения. М.: ИН ФРА-М, 2001.

Приложение 1

Интерпретация результатов теста

«Умеете ли Вы быстро приспосабливаться?»

Правильные ответы:

1.«7»; 2. «Ж»; 3. «I»; 4. «16»; 5. «Д.»; 6. «+»; 7. «162»; 8. «36»; 9. «11»; 10. «+++++»; 11. «И»; 12. «188»; 13. «Л»; 14. «П»; 15. «5»; 16. «Т»; 17. «ш»; 18. «Е»; 19. «7»; 20. «ж»; 21. «3»; 22. «и»; 23. «они едят»; 24. «Ж».

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. Оценка результатов:

80—96 баллов — у Вас великолепные способности к адаптации; 68—76 баллов — у Вас хорошие способности к адаптации; 52—64 балла — у Вас удовлетворительные способности к адаптации;

0—48 баллов — Ваши способности к адаптации неудовлетворительны.

Приложение 2

Приемы устранения технических противоречий по АРИЗ

1. Принцип дробления.

а. Разделить объект на независимые части.

б. Выполнить объект разборным.

в. Увеличить степень дробления (измельчения) объекта.

2. Принцип вынесения.

Отделить от объекта «мешающую» часть («мешающее» свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть (нужное свойство).

3. Принцип местного качества.

а. Перейти от однородной структуры объекта (или внешней сре ды, внешнего воздействия), к неоднородной.

б. Разные части объекта должны иметь разные функции.

в. Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наибо лее соответствующих ее работе.

Принцип асимметрии. Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной.

Принцип объединения. »

а. Соединить однородные или предназначенные для смежных

операций объекты. —$

б. Объединить во времени однородные или смежные операции.

6. Принцип универсальности.

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.

7. Принцип «матрешки».

а. Один объект размещен внутри другого объекта, который, в свою очередь, находится внутри третьего, и т. д.

б. Один объект проходит сквозь полость в другом объекте.

8. Принцип антивеса.

а. Компенсировать вес объекта соединением с другими объектами, обладающими подъемной силой.

б. Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (зп счет аэродинамических, гидродинамических и т. п. сил).

9. Принцип предварительного напряжения.

Заранее придать объекту измерения, противоположные недопуг тимым или нежелательным рабочим измерениям.

10. Принцип предварительного исполнения.

а. Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностьн i или хотя бы частично).

б. Заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить и действие без затрат времени на их доставку и с наиболее удобного места.

11. Принцип «заранее подложенной подушки».

Компенсировать относительно невысокую надежность объект; i заранее подготовленными аварийными средствами.

Изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.

13. Принцип «наоборот».

а. Вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществит! обратное действие (например, не охлаждать объект, а нагревать).

б. Сделать двигающуюся часть объекта (или внешней среды) щ подвижной, а неподвижную — движущейся.

в. Перевернуть объект «вверх ногами».

14. Принцип сфероидальности.

а. Перейти от прямолинейных частей объекта к криволинейный, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям.

б. Использование роликов, шариков, спиралей.

15. Принцип динамичности.

а. Характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы.

б. Разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга.

16. Принцип частичного или избыточного решения.

Если трудно получить 100 % требуемого эффекта, надо получит* «чуть меньше» или «чуть больше». Задача при этом может существенно упроститься.

17. Принцип перехода и другое измерение.

а. Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух измерениях (то есть на плоскости) или в трех измерениях (в пространстве).

б. Многоэтажная компоновка объектов вместо одноэтажной.

в. Использование обратной стороны данной площади.

г. Использование оптических потоков, падающих на соседнюю площадь или обратную сторону имеющейся площади.

18. Принцип использования механических колебаний.

а. Привести объект в колебательное движение.

б. Если движение уже совершается, увеличить его частоту

(вплоть до ультразвуковой),

в. Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы. - г. Использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями.

19. Принцип периодического действия.

а. Перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному).

б. Если действие уже осуществляется периодически — изменить

периодичность. . :

20. Принцип непрерывности полезного действия. а. Вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой).

б. Устранить холостые промежуточные ходы.

в. Перейти от возвратно-поступательного движения к вращательному.

21. Принцип проскока.

Преодолевать вредные или опасные стадии процесса на большой скорости.

22. Принцип «Обратить вред в пользу».

а. Использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для получения положительного эффекта.

б. Устранить вредный фактор за счет сложениях другим вредным фактором.

в. Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть вредным.

23. Принцип обратной связи.

а. Внести обратную связь.

б. Если обратная связь есть — изменить ее.

24. Принцип «посредника».

Использовать промежуточный объект-переносчик.

25. Принцип самообслуживания.

а. Объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции.

б. Использовать отходы (энергии, вещества).

26. Принцип копирования.

а. Вместо недоступного, сложного дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии.

б. Заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии).

в. Если использовались видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным или ультрафиолетовым.

27. Принцип «Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности».

Заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми качествами (например, долговечностью).

28. Принцип замены механической схемы.

а. Заменить механическую схему электрической, оптической, тепловой, акустической или любой другой.

б. Использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля для взаимодействия с объектом.

в. Перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных — к меняющимся во времени, от неструктурных — к имеющим определенную структуру.

г. Использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами.

29. Принцип использования пневмоконструкций и гидроконструкций.

Вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и идронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные.

30. Принцип использования гибких оболочек и тонких пленок.

а. Вместо объемных конструкций использовать гибкие оболочки

и тонкие пленки.

б. Изолировать объект от внешней среды с помощью гибких

оболочек и тонких пленок.

31. Принцип применения пористых материалов.

а. Выполнить объект пористым или использовать дополнитель ные пористые элементы (вставки, покрытия и т. д.).

б. Если объект уже выполнен пористым, предварительно запол нить поры каким-то веществом.

32. Принцип изменения окраски.

а. Изменить окраску объекта или внешней среды.

б. Изменить степень прозрачности объекта или внешней среды.

в. Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процес сами использовать красящие добавки.

г. Если такие добавки уже применяются, использовать меченые

атомы.

33. Принцип однородности.

Объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему по свойствам).

34. Принцип отброса и регенерации частей.

а. Выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта должна быть отброшена (растворена, испарена и т.п.) или

видоизменена.

б. Расходуемые части объекта должны восстанавливаться непо средственно в ходе работы. *

35. Принцип изменения физико-химических параметров объекта.

а. Изменить агрегатное состояние объекта.

б. Изменить концентрацию или консистенцию.

в. Изменить степень гибкости.

г. Изменить температуру, объем.

36. Принцип применения фазовых переходов. Использовать явления, возникающие при фазовых переходах,

например изменение объема, выделение или поглощение тепла

. и т. д.

37. Принцип применения термического расширения.

а. Использовать термическое расширение (или сжатие) материалов.

б. Если термическое расширение уже используется, применить несколько материалов с разными коэффициентами термического расширения.

38. Принцип применения сильных окислителей, а.' Заменить обычный воздух обогащенным.

б. Заменить обогащенный воздух кислородом.

в. Воздействовать на воздух или кислород ионизирующим излу чением.

г. Использовать озонированный кислород.

д. Заменить озонированный (или ионизированный) кислород озоном.

39. Принцип применения инертной среды.

а. Заменить обычную среду нейтральной.

б. Ввести в объект нейтральные части, добавки и т. п.

в. Проводить процесс в вакууме.

40. Принцип применения композиционных материалов.

Перейти от однородных материалов к композиционным.

Приложение 3

Интерпретация

результатов теста «Доминирующий тип

мышления»

Интерпретация

результатов теста «Доминирующий тип

мышления»

Суммируйте количество утвердительных ответов отдельно по нечетным и четным утверждениям. Если сумма баллов по нечетным утверждениям больше, чем по четным. — то у данного человека лучше развито правое (художественное) полушарие. В противном случае — доминирует левое (логическое) полушарие.

Суммируйте ответы на все утверждения. По нечетным утверждениям суммируются положительные ответы, по четным — отрицательные. Сложите обе суммы (по их абсолютному значению).

Если у Вас 0—7 баллов, то Вы относитесь к логическому типу мышления; 8—12 баллов — смешанный тип; 13—20 баллов — художественный тип мышления.

Приложение 4

Ответы на задачи интеллектуальной разминки

1. Последний из пленных может видеть перед собой только четыре варианта сочетания перьев: «черное — черное», «черное — белое», «белое — черное» и «белое — белое».

Если бы он видел последнюю комбинацию, то мог бы однозначно определить цвет своего пера (черное), но он молчит, значит, для рассмотрения остаются первые три варианта.

Проанализируем теперь поведение пленника, стоящего посередине. Он может видеть в волосах у первого пленника либо черное, либо белое перо. Рассмотрим вторую ситуацию. Видя перед собой белое перо и зная, что последний пленник промолчал, он.бы легко догадался, что у него может быть только черное перо.

В связи с тем что он промолчал, для стоящего первым стало очевидным отпадение предпоследнего варианта — «белое — черное». Следовательно, для него остаются только первые два варианта, в любом из которых у него должно быть черное перо.

2. а) Можно взвеситься сначала с котом, после без него и найти разницу.

б) Ограждение клумбы, отвлечение собаки (зарыть в стороне кости и др.), перенос клумбы и т. д.

а) «Жизнь, как книга. Только заканчивая ее, понимаешь заложенный в ней смысл».

Волейбольный мяч и стальная пружина в комплексе: тренажеры, игрушки, амортизатор, клапан для бочки, мухобойка и т. д.

Часы (стекла часов могут быть использованы как увеличительное стекло).

Мухомор и самокат: имеют круглое, могут быть красно-белыми, связаны с летним периодом, слова имеют по семь букв, три слога, в больших количествах могут быть опасны для здоровья и т. д.

7. Для куриц характерна «иерархия клевания»: старшая по рейтингу птица клюет младшую, не подпускает к кормушке. В результате был значительный (в ряде случаев до 50 %) падеж птиц.

Раньше, чтобы птицы не заклевывали друг друга, им подрезали клювы: трудоемкий, болезненный для куриц процесс.

Было выяснено, что иерархия среди куриц определяется формой ее гребешка и посадкой головы. Отсюда идея — с помощью линз ухудшить (а не улучшить!) зрение птиц: видимость в специальных линзах уменьшается до 25—30 см, что не дает возможность курицам определить рейтинг других птиц.

В результате меньше падеж'и число травм, к кормушке подходят все курицы на равных: большая экономия.

Приложение 5

Контрольный тест

1. Раскрытие новых свойств организации посредством изучения объекта в междисциплинарном плане — это подход:

а) исторический;

б) комплексный;

в) системный;

г) функциональный.

2. «Миссия фирмы» характеризует:

а) вклад в выполнение бюджета страны;

б) стратегическую ориентацию деятельности фирмы и ее роль в экономике страны;

в) конкретную деятельность по повышению благосостояния жизни населения;

г) участие в развитии общественного производства и занятости населения.

3. Стратегическое планирование начинается с:

а) выбора стратегии развития фирмы;

б) анализа состояния фирмы;

. &) установления программы и целей фирмы; г) анализа издержек производства.

4. Структура целей фирмы, классифицируемых как: 1 — генеральные, 2 — главные, 3 — дополнительные, 4 —- конкретные, 5 — основные, в соответствии с правилами «дерева» целей могут быть представлены в следующей последовательности:

а) 1, 5, 2, 4, 3;

б) 1, 2, 5, 3.4;

в) 2, 1, 5, 4, 3;

г) 1, 2, 5, 4, 3.

5. Какой из нижеприводимых факторов не является ошибкой при нахождении цели:

а) недостаток реализма;

б) неопределенные временные рамки;

в) отсутствие измеримости;

г) недостаток ресурсов.

6. Для анализа состояния дел на фирме применяется метод:

а) «SWOT»;

б) «SMART»; . в) «5Р»;

г) «PERT».

7. Основными принципами разработки технологии менеджмента

являются:

а) специализация, пропорциональность, параллельность, адаптивность, ритмичность, прямоточность, динамичность, непрерывность;

б) специализация, пропорциональность, параллельность, адаптивность, ритмичность, прямоточность, преемственность, непрерывность;

в) специализация, пропорциональность, динамичность, адаптивность, ритмичность, прямоточность, преемственность, непрерывность;

г) специализация, пропорциональность, параллельность, адаптивность, ритмичность, динамичность, преемственность, непрерывность.

8. Основные элементы управленческого решения — это:

а) управленческая ситуация, альтернатива, критерий, информация; лицо, принимающее решение (ЛПР);

б) альтернатива, критерий, информация; лицо, принимающее

решение (ЛПР);

в) управленческая ситуация, альтернатива, критерий, информация;

г) управленческая ситуация, альтернатива, конфликт, информация; лицо, принимающее решение (ЛПР).

9. При обосновании управленческих решений, не поддающихся точной количественной оценке, наиболее эффективны методы:

а) программно-целевые;

б) оптимизационные;

в) систематизированные;

г) аналитические.

10. Какой из нижеприводимых вопросов не связан с двенадцатью правилами принятия управленческих решений:

а) каковы будут расходы и насколько они неизбежны?

б) какую роль в данной ситуации играет «человеческий фактор»?

в) какое значение в данной ситуации имеет фактор времени?

г) что может предпринять менеджер, если его постигнет неудача?

11. Творческая личность характеризуется отсутствием:

а) нигилизма:

б) скептицизма;

в) конформизма;

г) догматизма.

12. Какое из нижеприводимых утверждений соответствует правилам метода «мозговая атака»:

а) запрещены критические замечания, разрешены промежуточные оценки и наводящие вопросы;

б) запрещены критические замечания и наводящие вопросы, разрешены промежуточные оценки:

в) запрещены критические замечания и промежуточные оценки, разрешены наводящие вопросы;

г) запрещены критические замечания, промежуточные опенки и наводящие вопросы.

13. Расчетно-аналитический метод обоснования решений применяется при:

а) формулировании пели и стратегии ее достижения:

б) нахождении наиболее предпочтительной альтернативы разрешения ситуации;

в) использовании экспертных оценок характеристик исследуемого процесса;

г) выявлении тенденций развития исследуемого процесса.

14. Какой из нижеприводимых факторов не. является отличительной особенностью творческой личности:

а) умение четко формулировать проблемы;

б) открытость ума;

в) склонность к самоутверждению;

г) отсутствие уважения к авторитетам и правилам.

15. Какие из приводимых приемов (1 — «кружки качества», 2 — метод поименного выдвижения предложений, 3 — метод «за — против», 4 — метод «утопических игр») являются методами коллективного принятия управленческих решений:

а) 1, 3, 4;

б) 1, 2, 4;

в) 1, 4;

г) все.

16. Какие из факторов (1 — влияние авторитета, 2 — различная степень владения информацией, 3 — размытость ответственности, 4 — «языковые» различия) являются особенностями группового мышления:

а) 1, 3, 4; . 6)1,2,4;

в) 1,2,3;

г) все.

17. Кому принадлежит авторство идей при использовании коллективных методов принятия решений:

а) всем участникам' совещания;

б) организации, где работают участники совещания;

в) участнику, выдвинувшему первоначальный вариант решения;

г) участнику, выдвинувшему окончательный вариант решения.

18. Для управленческих решений, принимаемых в условиях риска, характерно:

а) менеджер знает все возможные варианты результата решения и вероятность достижения каждого из них;

б) менеджер знает все возможные варианты результата решения, но не знает вероятность достижения части их;

в) менеджер не знает всех возможных вариантов результата решения, но знает вероятность достижения каждого из известных ему;

г) менеджер не знает ни возможных вариантов результата решения, ни вероятности достижения их.

19. Какие из названных ниже элементов приводят к субъективизму при проведении контроля выполнения задания:

а) эффект продолжительности занятия основной должности;

б) иерархический эффект;

в) ни один из названных элементов;

г) все названные элементы.

20. Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между людьми — это:

а) коммуникация;

б) дискуссия;

в) диалог;

г) контакт.

21. Началом всякой управленческой деятельности является:

а) целеполагание;

б) контроль;

16. Какие из факторов (1 — влияние авторитета, 2 — различная степень владения информацией, 3 — размытость ответственности, 4 — «языковые» различия) являются особенностями группового мышле ния:

а) 1, 3, 4; . 6)1,2,4;

в) 1,2,3;

г) все.

17. Кому принадлежит авторство идей при использовании коллек тивных методов принятия решений:

а) всем участникам' совещания;

б) организации, где работают участники совещания;

в) участнику, выдвинувшему первоначальный вариант решения;

г) участнику, выдвинувшему окончательный вариант решения.

18. Для управленческих решений, принимаемых в условиях риска, характерно:

а) менеджер знает все возможные варианты результата решения и вероятность достижения каждого из них;

б) менеджер знает все возможные варианты результата решения, но не знает вероятность достижения части их;

в) менеджер не знает всех возможных вариантов результата решения, но знает вероятность достижения каждого из известных ему;

г) менеджер не знает ни возможных вариантов результата решения, ни вероятности достижения их.

19. Какие из названных ниже элементов приводят к субъективизму при проведении контроля выполнения задания:

а) эффект продолжительности занятия основной должности;

б) иерархический эффект;

в) ни один из названных элементов;

г) все названные элементы.

20. Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между людьми — это:

а) коммуникация;

б) дискуссия;

в) диалог;

г) контакт.

21. Началом всякой управленческой деятельности является:

а) целеполагание;

б) контроль;

в) бюджетное планирование;

г) издание приказа.

flop

ля

22. Какие из приведенных принципов структуризации организации - целеполагание, 2 — приоритет объекта над субъектом, 3 — приоритет субъекта над объектом, 4 — гибкость, 5 — диапазон контроля. 6 — полномасштабность) таковыми не являются:

а) 1, 6:

б) 2, 4;

в) 3, 4; . г) 4, 6.

23. При классификации систем по признаку иерархии уровней сложности (1 — генетически общественные, 2 — динамическая, 3 — индивидуального человеческого организма, 4 — кибернетическая, 5 — самосохраняющаяся, 6 — социальная, 7 — статическая, 8 — типа «э/сивотных», 9 — трансцендентальная) они располагаются от простого к сложному в следующей последовательности:

а) 7, 2, 4, 5, 1, 8, 3, 6, 9;

6)4, 7, 2, 5, 1, 8, 3, 9, 6;

в) 7, 4, 2, 5, 1, 8, 3, б, 9;

г) 7, 4, 5, 2, 8, 1, 3, 9, б.

24. Экспертная оценка основных вариантов управляющих воздействий относится к блоку:

а) подготовки к разработке решения;

б) разработки решения;

в) принятия решения;

г) анализу результатов решения.

После окончания ответа на вопросы теста Вы можете ознакомиться с правильными ответами в Приложении 6.

Приложение 6

Ответы

на вопросы контрольного теста

Ответы

на вопросы контрольного теста

1 - б; 2 - б; 3 - в; 4 - б; 5 - г; 6 - а; 7 - б; 8 - в; 9 - в; 10 - б; 11 - в; 12 - в; 13 - г; 14 - а; 15 - г; 16 - г; 17 - а; 18 -а; 19 - г; 20 - а; 21 - а; 22 - в; 23 - а; 24 - б.

Оценка результатов:

0—6 правильных ответов — «неудовлетворительно»;

7—12 правильных ответов — «удовлетворительно»;

13—18 правильных ответов — «хорошо»;

19—24 правильных ответа — «отлично».

Ломакин Андрей Леонидович

Управленческие решения

Учебное пособие

Корректор О. Н. Картамышева

Компьютерная верстка И. В. Кондратьевой

Оформление серии Р. Остроумова

Сдано в набор 15.02.2005. Подписано в печать 09.08.2005. Формат 60x88/16.

Печать офсетная. Гарнитура «Тайме». Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,6.

Бумага типографская № 2. Тираж 4000 экз. Заказ № 4504038.

ЛР№ 071629 от 20.04.98.

Издательский Дом «ФОРУМ»