- •Ломакин Андрей Леонидович

- •Глава 1. Организация управления

- •Глава 2. Принципы разработки и основные этапы

- •Глава 3. Управленческое решение 3!

- •1.1 Система управления экономическими объектами

- •Глава 1 организация управления

- •Система управления экономическими объектами

- •1.2. Применение системного подхода в менеджменте

- •Глава 2 принципы разработки и основные этапы технологии менеджмента

- •2.1. Принципы и правила разработки технологии менеджмента

- •2.2. Этапы технологии менеджмента

- •Глава 3 управленческое решение

- •1. Управленческая ситуация.

- •2. Информация.

- •3. Альтернативность.

- •3.3. Классификация управленческих решений

- •По степени уникальности — рутинные, традиционные (ординарные) и творческие (неординарные).

- •3.4. Факторы, увеличивающие вероятность принятия ошибочного решения

- •6. Отсутствие процедуры согласования решений с их непосредственными исполнителями.

- •8. Не корректируется решение, хотя практика подтверждает его неправильность.

- •9. Искажение информации и трансформация цели решения в процессе их движения по иерархическим уровням.

- •3.6. Методы обоснования управленческих решений

- •2. Методы математической статистики.

- •3. Эконометрические методы.

- •4. Методы математического программирования (линейного, динамического).

- •Глава 4 характеристика конкретных методов и моделей обоснования управленческих решений

- •4.1 Основные инструментарии стратегической диагностики и планирования

- •1. Стратегическая оценка положений и действий (сопд).

- •2. Анализ и принятие управленческих решений в условиях неопре деленности.

- •3. Анализ и принятие управленческих решений в условиях противо действия (конфликта).

- •Глава 5 значение творческого подхода при разрешении управленческих проблем

- •Глава 6 характеристика и особенности применения в практике менеджмента коллективных методов обоснования и принятия решений

- •6.1. Коллективные методы выработки и принятия управленческих решений

- •12. Метод «Дельфы».

- •6.2. Особенности и проблемы групповой работы

- •Глава 7

- •7.1. Правила метода «мозговая атака»

- •7.2. Основные этапы метода «мозговая атака»

- •5. Задачи на нестандартное использование предметов.

- •6. Ассоциативные задачи.

- •10183!.Москва — Центр,Колпачный пер.,д. 9а

- •1272!4,Москва,Дмитровское ш.,107

- •603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

9. Искажение информации и трансформация цели решения в процессе их движения по иерархическим уровням.

Система управления любой организацией имеет иерархическую структуру. В.такой структуре информация поступает снизу (от исполнителей), а решения «спускаются» сверху (от руководителя высшего ранга), проходя при этом через многочисленные иерархические уровни.

При движении информации по этим уровням происходит, как правило, ее искажение. Это вызвано тем, что на каждом таком уровне менеджер, основываясь на своих интересах, вносит в нее определенные коррективы — либо приукрашивает (например, приписки), либо, наоборот, надеясь получить определенные льготы, дотации и т. п., излишне драматизирует ситуацию.

В связи с этим руководитель высшего звена, принимая на основе полученной им информации решение, должен учитывать возможность ее искажения, либо стараясь получать ее из первоисточника, либо неоднократно перепроверяя получаемые данные.

Аналогично обстоит дело и с принятием решений. Обычно решения поступают к их исполнителям не непосредственно с того уровня, на котором они принимаются, а через некоторое количество иерархических ступеней. При этом каждый уровень иерархии, через который проходит решение, является, как правило, не просто передаточным звеном, ибо на нем решения претерпевают определенные изменения: расчленяются на задания, детализируются, распределяются по исполнителям и т. д.

Возникающая при этом проблема заключается в том, что при переходе с одного иерархического уровня на другой может трансформироваться сам смысл решения, его цель. В результате этого сумма заданий, которые получают исполнители, может быть не равна целому — первоначальному замыслу решения. Такая ситуация — следствие расхождения интересов различных иерархических уровней, их борьбы за различного вида ресурсы.

В связи с этим менеджер, принимающий определенное решение, должен стремиться выдать его в форме, исключающей искажение, и одновременно проконтролировать движение решения по иерархическим уровням.

10. Для исполнения решения даны нереальные, «мобилизирующие» сроки.

Такой прием обычно используется менеджерами для повышения исполнительской активности подчиненных, особенно если он им не доверяет. При достаточно частом применении он дает крайне негативные результаты вследствие того, что исполнитель, исходя из своего прошлого опыта, заранее рассматривает любые заданные сроки исполнения указания руководителя как «мобилизирующие» и нереальные. Кроме того, назначение нереальных сроков может сказаться и на авторитете менеджера, так как исполнители (особенно высококвалифицированные),- не зная подоплеки его поведения в части назначения сроков, могут сделать вывод о некомпетентности, неграмотности менеджера.

И наконец, стремление исполнителя, несмотря ни на что, выполнить задание в указанные ем,у сроки может привести к ситуации, когда будут «заброшены» другие, не менее, а то и более важные дела, а это, в свою очередь, приведет к дисбалансу в работе многих подразделений организации.

Поэтому менеджеру необходимо доверять квалификации и добросовестности своих подчиненных и назначать им для выполнения заданий реальные или, по крайней мере, близкие к ним сроки.

11. Недостаточное (избыточное) информационное обеспечение принятия решения.

Здесь возможны две ситуации. В первом случае менеджер получает определенный, достаточно большой объем информации, однако ему подчас остро не хватает такой, на основании которой можно распознавать проблемы на ранних стадиях их проявления и тем самым упреждать неблагоприятные тенденции. Кроме того, часть информации может носить недостоверный характер. В этом случае менеджер не может четко представить возникшую проблему, проанализировать и оценить ее влияние на деятельность организации и принять обоснованное решение.

Во втором случае менеджер получает значительный объем информации, определенная часть которой является излишней, то есть не имеющей отношения к рассматриваемой проблеме. В этой ситуации менеджер как бы «тонет» в информации и не в состоянии вы-•.членить из нее необходимые для принятия решений данные.

Кроме того, если информацию готовят разные люди, а менеджер не указал форму ее представления, то он сталкивается с определенными, иногда весьма значительными трудностями при анализе и обработке этой информации. Действительно, один исполнитель может представить данные в описательной форме, другой — в виде таблиц, третий — в виде диаграмм или графиков и т. д. Обработать эту информацию и привести ее к общему виду — достаточно трудоемкая и длительная работа для менеджера.

Поэтому руководитель, давая задание подчиненным на сбор информации, должен обязательно оговорить все необходимые ему показатели и форму их представления.

12. Расплывчато, неопределенно сформулирована проблема, по которой необходимо принять решение.

В процессе производственно-хозяйственной деятельности в организации нередко возникают различного рода осложнения, сбои, трудности. Естественно, что при их возникновении подчиненные обращаются к своему руководителю, чтобы он принял решение, направленное на устранение этих проблем. Очевидно, что чем четче и ясней сформулирована проблема, тем больше гарантий для менеджера принять обоснованное решение.

Поэтому менеджер, перед которым поставили проблему, требующую разрешения, должен добиться от своих подчиненных или вышестоящих руководителей четкой ее формулировки, исключающей неоднозначное понимание сущности данной проблемы.

13. Руководитель выше рангом решает вопросы нижестоящих менеджеров.

Как бы хорошо вышестоящий руководитель ни знал свое дело, он все же не владеет полностью информацией по проблеме, не знаком с особенностями работы конкретных исполнителей, а также с деталями и тонкостями, играющими, как правило, важную роль при разрешении проблемы. В связи с этим принятое им решение не всегда соответствует сущности проблемы и ее особенностям, а это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности управления.

Кроме того, в этом случае подавляется инициатива и самостоятельность нижестоящих менеджеров, снижается их мотивация к эффективной реализации принятых другими людьми решений, что в итоге приводит к потере ими навыков разрешения управленческих ситуаций и снижению интереса к своей работе.

Поэтому, вышестоящий руководитель ни в коем случае (кроме разве что чрезвычайных ситуаций) не должен «вторгаться» в компетенцию подчиненных ему менеджеров, принимая за них решения по различным вопросам.

14. Менеджер ожидает наилучшее решение сверху, не пытаясь найти собственное решение проблемы.

Нередко данная причина бывает обусловлена предыдущей. Действительно, подавление инициативы и самостоятельности менеджеров вышестоящими руководителями, как правило, и приводит к подобной ситуации. В этом случае затягивается принятие очевидного, необходимого решения при наличии у менеджера соответствующих прав и обязанностей, вследствие чего безвозвратно теряется время, становится невозможной профилактика сбоев в процессе деятельности подразделений, а это все приводит к снижению качества и эффективности принимаемых решений.

15. Низкий удельный вес инновационных, стратегических решений. Как показывает практика, доля подобных решений обычно не

превышает и 10 %, причем существенная их часть касается реорганизаций небольшого масштаба. В этих условиях менеджер «вязнет» в мелочах; им принимается много текущих решений, не затрагивающих узловых, принципиальных проблем и вопросов. При этом менеджер, не имея четко разработанной стратегической линии, нередко становится «в тупик», так как принятые им решения, устраняя последствия, не ликвидируют причин хаоса в системе управления фирмой. В этом случае как бы имитируется «кипучая» деятельность, при которой в реализации решений задействованы многие исполнители, а реального конечного результата нет.

В связи с этим менеджер обязан разработать понятную всему коллективу стратегическую инновационную полигику и «привязывать» все принимаемые им решения к этой центральной линии.

16. Менеджер не намечает своевременно решение узловых (ключевых) проблем.

Данная причина во многом обусловлена предыдущей. Действительно, многие руководители не прогнозируют появление и развитие ситуаций и при их возникновении вынуждены решать эти проблемы в спешке, без детальной проработки, что нередко приводит к серьезным упущениям при выработке соответствующих управленческих решений.

Менеджер должен прогнозировать появление проблем и заранее, в спокойной обстановке, намечать меры по их разрешению или даже предупреждению.

17. Недостаточная эффективность механизма оценки выполнения решений.

Нередко механизм оценки выполнения решений ориентирован на фиксацию «внешних» параметров исполнения, преимущественно сроков, а не на оценку достигнутого результата. Такой подход приводит к ситуации, когда исполнителю выгоднее выполнить работу не совсем качественно, но зато в заданный срок, чем стремиться к высокому качеству исполнения задания, рискуя сорвать плановые сроки.

В условиях рыночной экономики данный подход неприемлем, так как ведет к снижению конкурентоспособности, потере фирмой своего имиджа, большим затратам на доработку и исправление проектов.

В связи с этим менеджер должен в первую очередь оценивать качество выполнения заданий, допуская неизбежную при этом задержку сроков исполнения (конечно, в разумных пределах).

18. Фактор предвзятости.

Отчетливее всего этот фактор проявляется при оценке проектов, научно-исследовательских и конструкторских работ, выполненных какой-либо организацией. Часто эксперты неохотно признают достоинство рецензируемых работ, сознательно или подсознательно стремятся найти недостатки там, где их в действительности нет, основываясь на принципе: «Все, что сделано не нами, плохо!» В ряде же случаев все происходит с точностью до наоборот — если у экспертов к автору хорошее отношение, то его предложения оцениваются неоправданно высоко.

Поэтому при принятии окончательных решений на высших уровнях по предложениям экспертов следует всегда иметь в виду возможность искажения в их оценках из-за фактора предвзятости.

19. Фактор перестраховки.

Стремление заранее застраховаться от возможных упреков и обвинений в свой адрес у различных людей проявляется по-разному. Например, фирма-исполнитель (особенно при отсутствии других организаций, занимающихся решением подобных проблем) зачастую отказывается выполнять вполне разумные требования заказчика, если не уверена в успехе на все 100 %. С другой стороны, представитель заказчика, желая оградить себя от упреков в плохом обеспечении интересов своей организации, предъявляет к фирме-исполнителю явно завышенные требования, невыполнимые при существующем уровне науки и техники.

В связи с этим менеджеру при принятии решений нужно учитывать необходимость компромисса, то есть ему следует стремиться найти решение, устраивающее все стороны с различными или даже противоположными интересами.

20. Половинчатые решения.

Их нельзя путать с компромиссными решениями, ибо они принимаются, как правило, в результате нежелания «смотреть прямо в лицо» неприятным фактам и обстоятельствам и в то же время из стремления показать, что что-то делается и какие-то меры принимаются. Подобная ситуация возникает, например, в тех случаях, когда приходится принимать решения вида: открывать или не открывать работы в каком-либо направлении. Открытие работы или реализация какого-либо проекта требует достаточно крупных капиталовложений, а конечный результат нередко в какой-то мере проблематичен. Здесь принимающий решение встает перед неприятной дилеммой: выделить необходимые средства, рискуя получить отрицательный результат, или же не выделять никаких средств и тем самым подвергнуться обвинению в консерватизме и ретроградстве.

В этой ситуации и возникает искушение принять половинчатое решение: выделить ресурсы, явно недостаточные для проведения работ, но вполне достаточные, чтобы защититься от возможных обвинений в игнорировании инноваций. Половинчатые решения очень опасны, так как приводят, как правило, к пустой трате сил, времени и средств.

В связи с этим, принимая решение по какому-либо сложному вопросу, допускающему неоднозначный результат, менеджер додже иметь смелость сказать либо «да», либо «нет», то есть сделать однозначный выбор.

21. От менеджера ожидается принятие решения при отсутствии у него необходимых прав.

Нередко вышестоящие руководители или подчиненные ждут от менеджера принятия решения по вопросу, выходящему за рамки его компетенции. В этом случае либо безвозвратно теряется время, так как менеджер ничего не может сделать, либо все же принятое им решение, не подкрепленное соответствующими полномочиями, остается на бумаге, то есть не исполняется.

Поэтому, если менеджер видит, что его прав и полномочий в этой ситуации недостаточно, он должен либо потребовать себе дополнительные полномочия, либо передать принятое решение в виде проекта приказа (распоряжения) на более высокий уровень руководства.

22. Вслед за невыполненным решением по тому же вопросу принимается новое, потом еще более новое.

В практике работы менеджера нередко встречаются ситуации, когда принятые им решения игнорируются в силу каких-либо причин его подчиненными. Часто менеджер, вместо того чтобы выявить и строго наказать виновных в срыве задания, ограничивается изданием нового приказа или распоряжения по этому же вопросу. Решение вновь не выполняется, и менеджер снова и снова дублирует свой приказ. Такой подход приводит, во-первых, к потере авторитета менеджера, а во-вторых, к выработке у подчиненных пренебрежительного отношения к решениям своего руководителя, чувства безнаказанности за их неисполнение.

Поэтому, столкнувшись с невыполнением принятого им решения, менеджер должен повторить свой приказ, но при этом указать в нем, какому наказанию подвергаются виновники срыва задания.

23. Решения принимаются без учета наличия ресурсов различных видов, необходимых для их выполнения.

Принятые решения должны иметь соответствующее ресурсное обеспечение, так как в противном случае это решение будет заведомо неисполнимо и приведет к серьезному снижению авторитета менеджера.

В связи с этим, прежде чем принять решение, менеджер должен тщательно оценить имеющиеся в его распоряжении ресурсы и их соответствие требованиям, заложенным в решение. Если ресурсов не хватает или они не отвечают необходимым требованиям, то надо либо скорректировать решение, либо изыскать дополнительные источники получения недостающих ресурсов.

24. При принятии решения не рассматриваются и не оцениваются различные взаимосвязи и обстоятельства.

Между отдельными элементами системы существуют тесные взаимосвязи и зависимости. В соответствии с этим менеджеру необходимо помнить, что, воздействуя на любой элемент системы, он, в силу этих взаимосвязей, обязательно затронет своим решением и другие ее элементы. Так, например, изменение технологии в заготовительном производстве неминуемо приведет к определенным изменениям в работе механических цехов и ряда других служб предприятия.

Поэтому, прежде чем принять решение, менеджер должен принимать во внимание все существенные факторы, в том числе наличие ресурсов, возможные сроки выполнения работ, ожидаемое влияние различных вариантов развития объекта на другие элементы системы и окружающую среду и т. п., а также рассматривать ожидаемые последствия тех или иных действий. При этом менеджеру следует оценить как положительные, так и отрицательные последствия принятого им решения как на ближайший период (как правило, не более месяца), так и на перспективу.

Кроме того, задача менеджера заключается в выявлении диапазона возможных значений неуправляемых параметров, оказывающих существенное влияние на результаты функционирования и развития объекта, и в выработке заблаговременных мер по адаптации объекта к возможным изменениям условий его существования.

При решении вопроса, какие связи и обстоятельства являются существенными, а какие нет, следует исходить из практических соображений. Чтобы отличить существенную связь от несущественной, менеджеру необходимо сопоставить предполагаемые потери от пренебрежения определенной связью с дополнительными затратами на то, чтобы учесть ее влияние. Если затраты больше или примерно равны потерям, то такую связь допустимо считать несущественной. Помимо вышеназванных и некоторых других факторов на качество решения значительное влияние оказывает также принятая менеджером стратегия принятия решений. При этом менеджеру необходимо знать семь характерных, наиболее часто встречающихся ошибочных стратегий:

Необдуманные решения — принятие решения отодвигается до тех пор, пока для его подготовки уже не останется практически времени.

«Слепые» решения — «закрываются глаза» на возможные последствия решения или вовсе не думают о них.

Эгоцентрические решения — в качестве критерия менеджер ориентируется только на себя и собственную выгоду и не беспокоится о последствиях для других.

4. «Гениальные» решения — проблемы решаются только по вдохновению, на основе интуиции, а не путем тщательного и глубокого ее анализа.

5. Эмоциональные решения — менеджер решает проблемы на ос новании симпатий, настроения, отбрасывая всякие рациональные

соображения.

«Самодовольные» решения — менеджер считает себя непогрешимым и отказывается от советов других лиц, особенно подчиненных.

«Упрямые» решения — руководитель не желает учиться на опыте ранее принятых решений, совершая постоянно одни и те же ошибки.

Также достаточно велико влияние на качество принимаемых решений и так называемого личностного профиля управленческого решения, то есть той совокупности индивидуальных особенностей менеджера, которую несут с собой решения к исполнителям. Можно выделить следующие разновидности личностных профилей решений:

Решения уравновешенного типа свойственны менеджерам, которые приступают к разрешению проблемы с уже сформулированной исходной идеей, возникшей в результате предварительного анализа условий и требований задачи. Уравновешенность при этом проявляется в том, что выдвижение гипотез и их проверка одинаково привлекают внимание руководителя. Подобная практика принятия решений является наиболее продуктивной и эффективной.

Импульсивные решения характерны для менеджеров, у которых процесс построения гипотез резко преобладает над действиями по их проверке и уточнению. При этом руководитель относительно легко генерирует большое число идей, однако практически не занимается их оценкой. В этом случае процесс принятия решений осуществляется скачкообразно, минуя этапы обоснования и проверки. В результате руководитель будет стремиться внедрять в жизнь решения, недостаточно осмысленные и обоснованные.

Инертные решения являются результатом очень неуверенного и осторожного поиска. После появления исходной гипотезы ее уточнение идет крайне медленными темпами, ибо менеджер к каждому своему шагу относится очень критично и неоднократно его проверяет. Это ведет к увеличению, причем весьма значительному, цикла принятия решения.

4. Рискованные решения в какой-то степени близки к импульсивным, однако отличаются от них некоторыми особенностями индивидуальной тактики. Если импульсивные решения не проходят через этап обоснования гипотезы, то рискованные все же его не обходят, правда, только после того, как обнаружена ее несообразность. Другими словами, в конечном итоге, хотя и с опозданием, элементы построения гипотезы и ее проверки уравновешиваются.

5 Решения осторожного типа характеризуются особой тщательностью оценки гипотез и сверхкритичностью. Менеджер, прежде ем прийти к определенному выводу, совершает множество разнообразных подготовительных действий. При этом решениям осторожного типа присуща упреждающая оценка. Дело в том, что осторожные люди в большей степени чувствительны к отрицательным следствиям своих действий, чем к успеху. Поэтому тактическая линия менеджеров подобного типа - любой ценой избежать ошибок. В результате либо затягивается принятие решения, либо оно вовсе не принимается.

Чтобы в какой-то степени компенсировать влияние рассмотренных факторов и уменьшить вероятность принятия ошибочного решения, менеджеру необходимо учитывать требования, предъявляемые к управленческим- решениям, и руководствоваться определенными правилами их обоснования.

3.5 Требования к управленческому решению и правила его обоснования

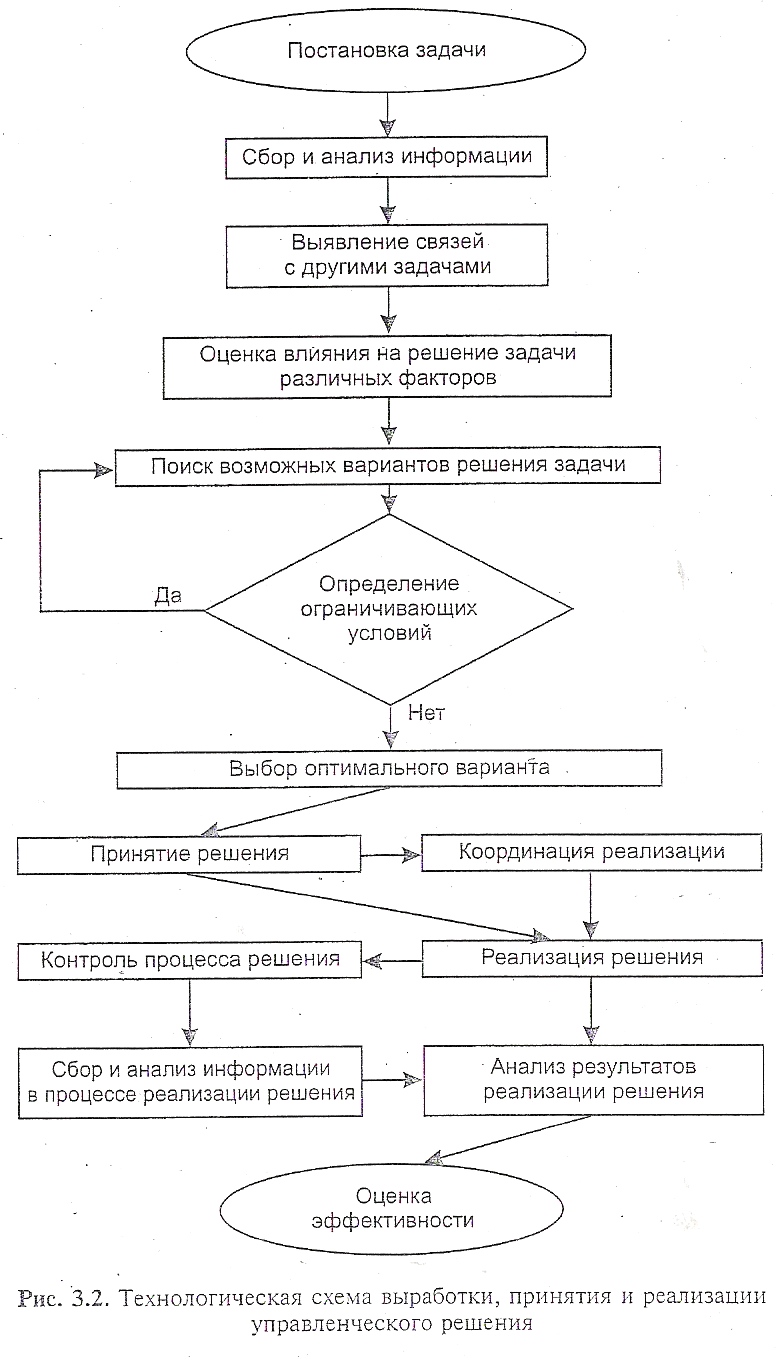

Рассмотрим один из вариантов технологии принятия управленческого решения, соответствующий рассмотренным ранее этапам технологии менеджмента (рис. 3.2).

Из схемы видно, что оценка эффективности - это главная характеристика предписанного решением управляющего воздействия или системы действий, направленных на достижение поставленных целей В то же время она позволяет как бы суммировать свойства решения, определяющие его качество, и увязать их с конечным результатом реализации решения.

Под качеством управленческого решения принято понимать совокупность свойств, делающих его способным выполнять свое назначение (роль) в процессе управления. Исходя из сущности и назначения решения, можно выделить ряд свойств, определяющих его

качество:

1. Всесторонняя обоснованность решения, означающая, прежде всего, необходимость его принятия на базе максимально полной и достоверной" информации, а также знания особенностей и тенденций развития как управляемой и управляющей систем, так и окружающей среды.

Кроме того, исполнители должны быть твердо убеждены, что данное решение в полной мере обосновано. Важную роль при разработке и принятии решения играет применение современных методов его обоснования. Однако при этом нельзя путать фактическую обоснованность и ее восприятие исполнителями, понимание ими аргументов, побудивших менеджера принять именно такое решение, а не другое.

Своевременность решения, означающая, что оно должно приниматься не раньше и не позже возникновения ситуации, требующей управляющего воздействия. Преждевременно принятое решение не находит подготовленной почвы для его реализации и может дать импульсы для развития негативных тенденций. Запоздалые решения не менее вредны для организации, так как они не способствуют решению уже «перезревших» проблем и еще более усугубляют негативную ситуацию. При этом необходимо учитывать, что речь идет о своевременности не только принятия решения, но и достижения целей. Это связано с динамикой (изменением) событий. В результате нередко возникает ситуация, при которой хорошая идея (альтернатива) морально устаревает и теряет смысл в будущем.

Непротиворечивость и согласованность с другими решениями, как принятыми ранее, так и выработанными в других подразделениях фирмы. Это требование означает необходимость соблюдения причинно-следственной связи развития экономической системы, а также учет различных нормативно-правовых документов. При этом, если необходимо, должны отменяться те ранее принятые решения, которые вступают в противоречие с новыми условиями существования организации.

Реальность управленческого решения, предусматривающая практическую осуществимость намеченной им программы действий. Действительно, установление необоснованных сроков реализации решения, пренебрежение ограничениями по ресурсам ставит под угрозу достижение поставленной в решении цели.

Конкретность решения, проявляющаяся в установлении сроков его выполнения, исполнителя; различных количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты.

Простота управленческого решения, определяемая ясностью и четкостью изложения и исключающая неоднозначное толкование решения в целом и его отдельных элементов.

7. Полномочность решения, предусматривающая строгое соблюдение менеджером прав и полномочий, предоставленных ему высшим уровнем управления.

Необходимая полнота содержания, означающая, что решение должно охватывать все сферы деятельности фирмы и направления ее развития в разрезе рассматриваемой проблемы.

Экономичность решения, означающая достижение поставленной цели с заданным уровнем качества в установленные сроки и с наименьшими затратами.

10. Эффективность управленческого решения, означающая полное достижение поставленной цели при соблюдении оптимального соотношения ожидаемого экономического и социального эффекта с затратами на реализацию данного решения.

В достижении эффективности решений особую роль играют методы доведения принятых решений до исполнителей. При этом выделяют четыре возможные причины невыполнения решений:

Решение было недостаточно четко сформулировано менеджером.

Решение было ясно и четко сформулировано, однако исполнитель его плохо уяснил.

Решение четко сформулировано, исполнитель его хорошо уяснил, но у него не было необходимых условий и средств для его выполнения.

Решение было грамотно сформулировано, исполнитель его усвоил и имел все необходимые средства для его выполнения, но у него не было внутреннего согласия с вариантом решения, предложенным менеджером, то есть мотивации.

В связи с вышеизложенным главный смысл деятельности по доведению задач до исполнителей состоит в том, чтобы • построить в сознании подчиненного определенный образ или технологию его будущей работы по выполнению данного управленческого решения. Первоначальное впечатление о предстоящей работе формируется у исполнителя при получении и восприятии задания. После этого данная модель задания уточняется посредством ее адаптации к реальным и объективным условиям внешней и внутренней среды. На этой основе и разрабатывается технология выполнения решения или, другими словами, идеальная модель деятельности исполнителя по выполнению задания менеджера.

Для того чтобы полученная модель соответствовала первоначальной идее менеджера, к модели предъявляют ряд требований:

Полнота модели решения описывает ее соответствие, с одной стороны, замыслу руководителя, а с другой — содержанию и условиям исполнительской деятельности.

• Точность модели необходима потому, что если задача ставится абстрактно, в общем виде, то она не выполняется вообще или выполняется формально.

Глубина отражения характеризует модель с точки зрения представления в'ней всей динамики предстоящей деятельности.

Прочность модели предполагает способность исполнителя четко реализовать план действий, сложившийся в его сознании, в любых сложных ситуациях.

Гибкость модели — признак, в какой-то мере противоречащий ранее рассмотренным. Однако его наличие обусловлено тем, что абсолютно жесткий, неменяющийся образ приемлем только в застывших, неизменных структурах, существование которых в реальной жизни практически невозможно. Поэтому здесь речь идет о выборе оптимального соотношения между стабильностью и гибкостью модели.

Согласованность модели решения связана с тем, что в большинстве случаев исполнитель выполняет задание индивидуально, в связи с чем для достижения общего позитивного результата его действия должны согласовываться по задачам, времени, месту с другими исполнителями.

Мотивационность модели решения предусматривает наличие механизма, побуждающего исполнителей к проявлению активности, внутренней потребности к выполнению задания.

Принимая определенное управленческое решение, менеджеру необходимо помнить, что оно приведет к успеху, если это решение:

• исходит из интересов фирмы, коллектива, общественных норм и

законов; « приносит минимум. неприятностей и неудобств подчиненным,

коллегам, руководству;

обеспечивает максимум удобств, надежности, уверенности, гарантий на будущее;

предупреждает или сводит к минимуму увеличение расходов, дополнительных затрат времени, различного вида ресурсов, перестановку в кадрах; изменение положений, инструкций, норм;

создает желаемые предпосылки, возможности, перспективы улучшения и совершенствования каких-либо аспектов деятельности;

исключает возникновение новых сложных проблем, повторение

критических ситуаций, конфликтов;

не противоречит естественным законам человеческой психологии и социальным потребностям коллектива;

технически выполнимо, экономически выгодно и удобно в реализации;

• может быть выполнено в достаточно короткий срок.

Кроме того, прежде чем принять решение или начать действовать на основе выработанной программы, менеджеру необходимо получить ответы на предлагаемые ниже вопросы:

1. Что произойдет, если в данной ситуации вовсе не принимать ни какого решения?

Очевидно, что не каждая возникающая в системе управления ситуация требует вмешательства менеджера. Ряд возмущений относится к разряду так называемых самозатухающих; другие не оказывают влияния на конечный результат (сроки, объемы), третьи не являются так уж актуальными, именно в данный момент. Поэтому целесообразно проведение экспертной оценки необходимости принятия решения. Для этого может быть использована следующая пятибалльная шкала:

балл — принятие решения в данной ситуации вряд ли можно считать актуальным и необходимым на ближайший период;

балла — в данной сфере деятельности есть достаточно много гораздо более актуальных и необходимых проблем, требующих разрешения;

балла — трудно однозначно оценить необходимость принятия решения в данной ситуации;

балла — в данной ситуации целесообразно "принять решение;

баллов — в данной ситуации просто необходимо безотлагательно принять решение.

Таким образом, чем выше балл, проставленный экспертами, тем больше потребность в принятии управленческого решения.

2. Какое значение в данном случае имеет фактор времени? Очевидно, что чем больше менеджер ограничен во времени, тем

труднее ему собрать и проанализировать всю необходимую информацию об объекте, всесторонне оценить возникшую ситуацию и вследствие этого принять обоснованное решение.

3. Чем рискует менеджер, принимая и осуществляя данное решение?

В большинстве случаев, особенно при разрешении сложных, стратегических проблем, менеджер, принимая управленческое решение, в определенной степени рискует.

Величина риска зависит как от его опыта, квалификации, интуиции, так и от целого ряда объективных обстоятельств, полностью предусмотреть которые при выработке решения практически невозможно. Поэтому риск является неотъемлемой частью деятельности менеджера и бояться его не следует. Другое дело: равноценен ли риск прогнозируемому при реализации данного решения конкретному конечному результату или нет?

Действительно, если менеджер все «ставит на карту» в погоне за призрачным успехом, то такая тактика рано или поздно неминуемо приведет к краху и его карьеры, и возглавляемой им организации.

4. Насколько принимаемое решение законно и нравственно? Очевидно, что данный вопрос обусловлен «здравым смыслом» и

требованиями законодательства и общечеловеческой морали, поэтому в особых комментариях не нуждается.

5. Каковы будут расходы и насколько они неизбежны?

Естественно, что реализация любого проекта требует определенных расходов. Некоторые менеджеры допускают серьезную ошибку, пытаясь сэкономить средства вместо того, чтобы рационально их использовать. При принятии решения менеджер не должен бояться истратить требуемую на реализацию проекта сумму, как бы велика она ни была, если в результате он может получить достаточную прибыль.

6. Как отразится данное решение на деятельности других подразделений, групп людей, отдельных лиц?

При анализе факторов, увеличивающих вероятность принятия ошибочных решений, уже отмечались те негативные последствия, которые могут возникнуть, если менеджер не учтет этого влияния. Поэтому менеджеру необходимо еще до начала реализации своего решения выявить и оценить степень его влияния на деятельность других элементов системы, чтобы свести возможное негативное воздействие к минимуму.

7. Затронет ли реализация данного решения процессы взаимоотношений в коллективе?

Нередко в результате принятого решения и его реализации могут последовать определенные изменения, затрагивающие существовавшие ранее взаимоотношения между членами коллектива, а также между подчиненными и руководителем. Как правило, это связано с перераспределением обязанностей между работниками, изменением их иерархической подчиненности и другими подобными факторами. Такого рода изменения ведут к возникновению в коллективе конфликтов со всеми вытекающими из них негативными последствиями.

8. Какие новые проблемы могут возникнуть в организации в результате реализации принятого решения?

Принимая управленческое решение, направленное на разрешение определенной проблемы, менеджеру необходимо учитывать возможность возникновения ситуации, при которой вместо уже разрешенной проблемы могут появиться новые другие. Так, например, решив вопрос о повышении заработной платы сотрудникам, руководитель организации может столкнуться с ситуацией, когда у него не будет хватать денег на развитие фирмы. Поэтому возможность возникновения новых проблем необходимо предусмотреть уже на стадии выработки и принятия управленческого решения.

9. Достаточны ли границы прав и полномочий менеджера в данной ситуации?

Естественно, что если у менеджера недостаточно прав и полномочий, чтобы обеспечить четкую реализацию принятого им решения, то ничего, кроме потери авторитета у подчиненных и недовольства вышестоящих руководителей, за помощью к которым он будет вынужден постоянно обращаться, менеджер от принятия подобного решения не получит.

10. Что является главным препятствием на пути реализации при нимаемого решения?

Нередко менеджер, не продумав заранее этот вопрос, с удивлением обнаруживает, что главным препятствием в процессе реализации решения оказывается как раз тот элемент системы, ради улучшения деятельности которого оно и принималось.

Например, на одном из предприятий внедрение комплекса мероприятий, направленных на устранение «штурмовщины», авралов и других явлений, затрудняющих производственную деятельность, тормозилось самими работниками, так как при ритмичной работе они теряли до 40 % заработной платы и до 10 дней отгулов в год.

11. Удастся ли вообще осуществить данное решение?

При ответе на этот вопрос также можно использовать экспертные оценки в соответствии с пятибалльной шкалой:

балл — в существующих условиях это решение практически невыполнимо;

балла — в настоящих условиях данное решение можно считать выполнимым с очень большими оговорками;

балла — трудно однозначно оценить возможность реализации этого решения;

балла — есть основание считать, что решение реализуемо в существующих условиях;

баллов — нет никаких препятствий к тому, чтобы немедленно приступить к реализации принятого решения.

12. Что может предпринять менеджер, если его постигнет неудача? Даже самое тщательно проработанное и всесторонне обоснованное решение не гарантирует полного успеха. Поэтому менеджер должен быть подготовлен к возможной неудаче заранее, чтобы в последний момент не искать судорожно выход из сложившейся ситуации, а применить новый, продуманный заранее в спокойной обстановке вариант действий.

Если ответы на вышерассмотренные вопросы будут в пользу принятого менеджером решения, то можно приступать к его реализации. До если хотя бы один ответ «обещает» отрицательный результат, то лучше еще раз пересмотреть с самого начала' все возможные варианты решения и повторить выбор лучшего из них.

Из вышеизложенного следует, что в современных условиях даже очень опытный руководитель (менеджер) во многих случаях уже не в состоянии без применения специальных средств и методов объективно сопоставить преимущества и недостатки различных вариантов решения и выбрать наилучший из них. Следовательно, ключевой проблемой развития любой организации является обеспечение обоснованности принимаемых менеджером управленческих решений. Этот процесс может состоять, например, из следующих этапов:

• Определение условий для формирования допустимых вариантов.

• Составление перечня показателей, характеризующих существенные свойства найденных вариантов решения.

• Разработка шкал для измерения отдельных свойств управленческого решения.

• Отсев нерациональных вариантов и определение диапазона возможных значений каждого показателя с использованием

• разнообразных математических и эвристических методов.

•Выявление структуры предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР).

• Формирование критерия или правил оценки вариантов решения.

• Выбор наилучшего варианта управленческого решения или

уточнение структуры предпочтений ЛПР.

Однако использование рассмотренных выше правил и рекомендаций по обоснованию решений не всегда гарантирует их эффективность. Дело в том, что при выборе оптимальных альтернатив менеджеру приходится преодолевать ряд существенных трудностей, наиболее важными из которых следует считать:

1. Многоаспектный характер оценок качества альтернатив.

В большинстве случаев оценки качества альтернатив можно приближенно разделить на оценки эффективности и оценки стоимости.

Для многих проблемы выбора понятия стоимости и эффективности многоаспектны. Прошли те времена, когда оценку эффективности каждой из альтернатив можно было осуществлять по единому стоимостному критерию. В настоящее же время, как правило; для принятия рационального решения необходимо принимать во внимание прямые и косвенные оценки эффективности, оценки с точки зрения внешней среды и различных побочных явлений и процессов. При этом стоимостные оценки эффективности являются лишь одними из многих. То же самое относится и к оценкам потерь, так как многие потери при реализации альтернатив трудно выразить в стоимостном выражении (например, потерю репутации фирмой).

Кроме того, принимаемые решения могут существенно влиять на различные группы людей, что увеличивает количество возможных оценок (как по отношению к ним, так и с их стороны). Во многих случаях необходимо учитывать изменения оценок во времени. При этом все чаще возникают проблемы учета новых типов оценок, которые характеризуют последствия принимаемого решения в разные моменты будущего.

2. Трудности выявления всех аспектов сравнения альтернатив. Признание того факта, что альтернативы следует оценивать в

разрезе множества аспектов, делает эту оценку более реалистичной, однако ставит перед менеджером сложный вопрос о полноте списка данных аспектов. В некоторых случаях сама проблема диктует руководителю, что именно надо принять во внимание, а что — отбросить. Но чаще всего этот вопрос перерастает в самостоятельную проблему. При этом следует также учитывать, что набор аспектов для менеджера, принимающего решение, часто не совпадает с аналогичным набором для вышестоящего руководства организации.

3. Трудности сопоставления разнородных качеств. Существование разнородных аспектов оценки альтернативы

ставит перед менеджером трудные проблемы их сопоставления. Прежде всего, такое сопоставление всегда субъективно и поэтому всегда может быть подвергнуто критике. Крайне трудно, например, найти меру снижения экономической эффективности проекта, эквивалентную определенному уменьшению загрязнения окружающей среды. Эти проблемы усугубляются во много раз при коллективном принятии решений: у каждого из членов коллективного органа, принимающего решения, могут быть разные меры сопоставления разнородных качеств. Одни могут быть заинтересованы в первую очередь в чисто экономических критериях, другие — в экологических и т. д.

Проблемы сопоставления разнородных качеств сложны еще и потому, что это — наиболее ответственная задача для менеджера, принимающего решения. Стремление передоверить такое сопоставление экспертам, скрыть его за псевдообъективными моделями равносильно для менеджера отказу от принятия решения.

4. Субъективный характер многих оценок качества альтернатив. Многие из оценок качества альтернатив можно получить либо путем построения специальных моделей, либо путем сбора и обработки экспертных заключений. Как тот, так и другой способы связаны с использованием субъективных оценок либо специалистов, разрабатывающих модели, либо экспертов. При выборе альтернатив необходимо учитывать, что надежность подобных субъективных оценок не может быть абсолютной. Даже при полном единодушии экспертов возможна ситуация, когда их оценки окажутся неправильными. Возможно также существование различных моделей либо несовпадение оценок экспертов. Следовательно, несколько альтернатив могут иметь разные оценки, и результат выбора зависит от того, какие из них будут использованы менеджером.

5. Трудность организации работы экспертов.

Основным источником информации для оценки альтернатив являются эксперты. Однако получить от них требуемую информацию далеко не просто. Часто от экспертов требуется весьма существенная по объему работа, а они, как правило, люди занятые, загруженные основной работой. В этом случае возникает вопрос, как мотивировать их к интенсивной, творческой работе по оценке альтернатив. Кроме того, эксперты могут быть пристрастны, отдавая свое предпочтение какой-либо из альтернатив, причем не всегда самой лучшей. Нередко имеет место прямое или косвенное давление на экспертов с целью изменить их оценки в пользу какого-то

варианта.

Менеджер заинтересован в получении объективной информации, поэтому стремится найти компетентных экспертов, которые выступали бы в виде беспристрастных измерителей качеств альтернатив. Но так как в ряде ситуаций люди субъективны и пристрастны, а круг лучших экспертов для многих проблем сравнительно узок, то проблема получения от них надежной информации далеко

не проста.

6. Трудность получения полного списка альтернатив.

Конечно, задача оценки альтернатив при разрешении многих проблем достаточно сложна. Но в ней имеется одно существенное предположение, а именно: набор альтернатив известен принимающему решение менеджеру. Однако в ряде случаев оказывается, чтс лучшее решение данной проблемы связано с новым взглядом на нее, то есть с поиском новой альтернативы, что само по себе является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому проблема полноты списка рассматриваемых альтернатив является одной из самых сложных проблем в процессе выбора лучшего варианта действий.

Кроме того, в современных условиях количество информации, которую желательно переработать для выработки управленческого решения, настолько велико, что оно давно превысило человеческие возможности.

В связи с указанными выше и другими трудностями, возникающими в процессе управления производственно-хозяйственной деятельностью организации, все более важную роль при принятии управленческих решений играет широкое использование электронно-вычислительной техники и современного математического аппарата. При этом в зависимости от типа решаемых задач, могут применяться разнообразные методы обоснования управленческих решений.