- •Наклоннозалегающий пласт

- •Буровые долота

- •Шарошечные долота

- •Алмазные долота

- •Уравнение баланса давления имеет вид

- •Оборудование скважин

- •Гидравлический разрыв пласта

- •Гидропескоструйная перфорация скважин

- •Напорная система промыслового сбора и подготовки нефти и газа

- •Подготовка газа

- •Железнодорожный транспорт

- •Переработка углеводородных газов

Уравнение баланса давления имеет вид

рз = ρсмgH+ ртр + ру, (3)

где ρсм —средняя плотность смеси вдоль колонны НКТ.

Итак, количество свободного газа в смеси вдоль ствола скважины увеличивается по мере приближения к устью, соответственно меняется и плотность смеси. Поэтому в формулах (2) и (3) принята средняя плотность смеси ρсм, соответствующая среднему объему выделившегося газа, приходящегося на единицу массы или объема жидкости.

Оборудование скважин

Для эксплуатации фонтанных и газлифтных нефтяных , а также газовых скважин используют наземное и скважинное оборудование, обеспечивающее отбор продукции в установленном режиме, проведении необходимых технологических операций и гарантирующее защиту от возникновения открытых фонтанов и загрязнения окружающей среды. Основные элементы оборудования таких скважин насосно- компрессорные трубы и фонтанная арматура.

В качестве НКТ используют стальные бесшовные трубы различных групп прочности (предел текучести от 373 до 930 Мпа). Условный их диаметр изменяется от 27 до 114 мм, толщина стенок от 3 до 8мм. Чаще применяют трубы диаметрами 60 и 73 мм. Трубы изготовляют исполнений А и Б – гладкие и с высаженными наружу концами. Трубы исполнения А выпускают длиной 10 м, а исполенения Б –5,5-8,5 и 8,5-10м. Выпускают гладкие трубы в обычном исполнении и высокогерметичные (соединяются они с помощью муфт).

Фонтанная арматура предназначена для герметизации устья скважины, контроля режиам ее эксплуатации и проведения различных технологических операций. Рассчитана она на рабочее давление 7, 14, 21, 35, 70 и 105Мпа. Если давление меньше 21Мпа, то в качестве запорных устройств применяют проходные пробковые краны, при более высоком давлении- прямоточные задвижки.

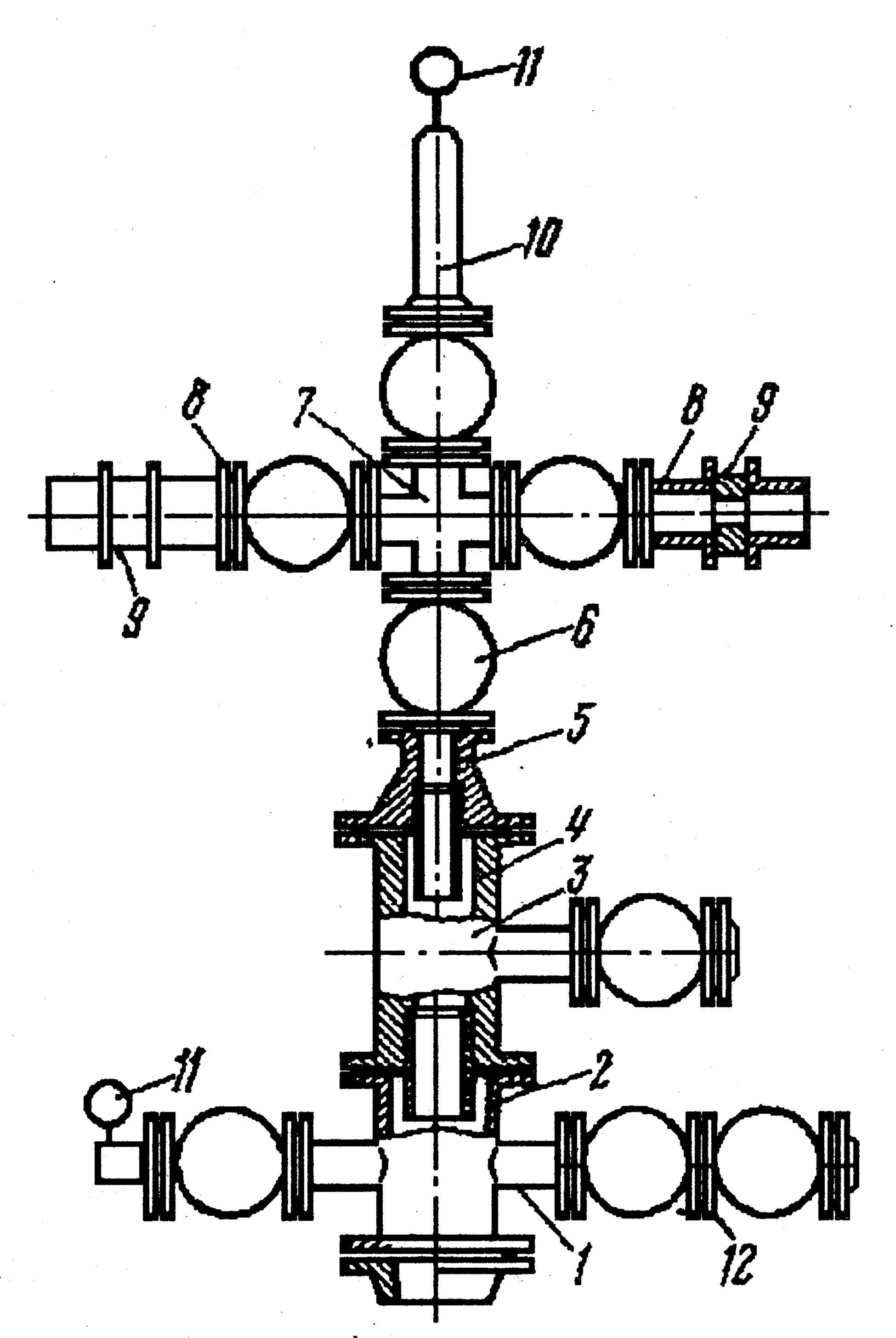

На рис. 1 показана арматура крестового типа. Она состоит из трубной головки и фонтанной елки (набора тройников, крестовин, переводников, запорных и регулирующих устройств)

Трубная головка предусмотрена для подвески одного или двух рядов НКТ с помощью переводника или муфты, их герметизации и выполнения технологических операций при освоении, эксплуатации и ремонте скважины, а фонтанная елка – для направления продукции скважины в выкидную линию, регулирования режима эксплуатации, замера давления и температуры потока. Если скважины оборудованы двухрядным лифтом, фонтанные трубы (рис. 1) подвешивают с помощью тройника 3, а трубы 4 меньшего диаметра – с помощью переводника 5. При однорядной конструкции подъемника тройник 3 не устанавливают и ряд труб 4 подвешивают к переводнику 5, непосредственно соединяемому с крестовиной 1. Продукция скважины, пройдя центральную задвижку 6, поступает в выкидные линии 8, на которых установлены регулирующие устройства 9 – быстросъемные или регулируемые дроссели, предназначенные для изменения режима эксплуатации скважины. На рис. 1 в качестве регулирующего устройства показан штуцер втулочного типа. Для удобства работ по смене штуцеров обычно используют две выкидные линии 8, раюотающие поочередно. Давление на устье и в затрубном пространстве измеряют манометрами 11. Для спуска в скважину глубинных манометров и других приборов вместо буфера 10 ставят лубрикатор.

Рис. 1 Фонтанная арматура крестового типа.

При газлифтном способе эксплуатации газ, нагнетаемый с поверхности или поступающий из пласта, вводится в поток продукции скважины. В этом случае плотность газожидкостной смеси уменьшается, давление на забое становится достаточным для обеспечения заданного отбора продукции и транспорта ее до сборного пункта.

Различают компрессорный и бескомпрессорный способы газлифтной эксплуатации. В первом случае рабочий агент сжимается на компрессорных станциях, во втором используется газ месторождения при естественном давлении. Разновидность бескомпрессорного способа — внутрискважинный газлифт, когда для подъема нефти используют энергию газового пласта, вскрытого этой же скважиной.

Различают непрерывный и периодический режимы эксплуатации. При периодической эксплуатации после остановки скважины на время, необходимое для накопления жидкости в подъемных трубах, осуществляется продавка ее на поверхность.

Основные преимущества газлифтного способа перед другими механизированными способами следующие: простота оборудования и обслуживания, продолжительный межремонтный период, высокий коэффициент эксплуатации, широкий диапазон дебитов по жидкости (от десятков до 1800 м3/сут), возможность эксплуатации наклонных скважин и скважин, в продукции которых содержится большое количество газа и песка. Недостатки способа—крупные начальные капиталовложения на строительство компрессорных станций и системы газораспределения, большие удельные расходы энергии и низкий к.п.д. установок при низких забойных давлениях. Поэтому газлифтный способ чаше всего применяют на крупных месторождениях с высокими пластовыми давлениями в скважинах и значительными коэффициентами продуктивности.

На практике применяют подъемники следующих типов:

1) однорядные с кольцевой подачей рабочего агента;

2) однорядные с подачей газа по НКТ, которые используют только в высокодебитных скважинах, когда их продукция не коррозионно-активная и нет опасности отложения в затрубном пространстве солей или асфальтосмолистых веществ;

3) двухрядные, которые используют в скважинах с негерметичной обсадной колонной или в пескопроявляющих.

Осн.: 1. [153-166], 2. [142-162]

Доп.: 4. [230-236], 4. [249-251]

Контрольные вопросы:

За счет какой энергии происходит фонтанирование?

Для чего предназначены НКТ?

Какие основные элементы оборудования фонтанирующих скважин?

Для фонтанирования скважины какое условие должно выполнятся?

Для чего нужна фонтанная арматура?

Для чего нужен штуцер?

Что такое газлифтная экспуатация?

На практике какие типы подъёмников используют?

Что такое бескомпрессорный газлифт?

Что такое периодический газлифт?

В каких месторождениях нецелесообразно использование газлифтной эксплуатации?

Эксплуатация глубиннонасосными установками.

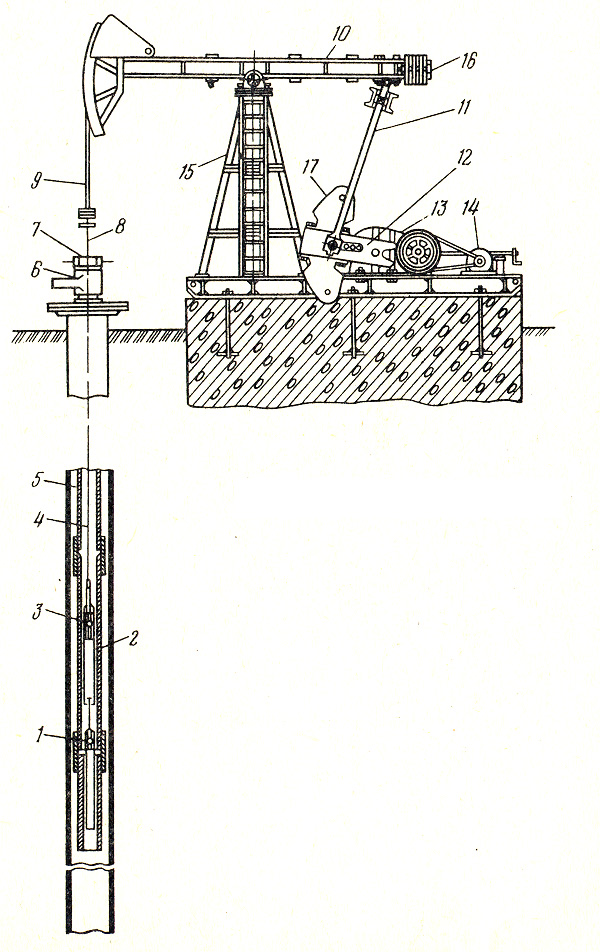

Установка состоит (рис. 1) из поршневого насоса 2, станка-качалки 15, колонны штанг 4, соединяющих плунжер (поршень) с качалкой, и колонны труб 5 (НКТ), по которым откачиваемая жидкость поднимается на поверхность. Электродвигатель 14 служит для привода во вращение кривошипа 12, установленного на оси редуктора 13, и далее с помощью шатуна 11, балансира 10 создает вертикальное возвратно-поступательное движение колонны штанг 4, подвешенных на головке балансира посредством канатной подвески 9. При ходе плунжера вверх нагнетательный клапан 3 закрывается, жидкость над плунжером поднимается на длину его хода и через тройник 6 попадает в сборную сеть. Всасывающий клапан 1 насоса открывается, и жидкость из скважины попадает в цилиндр насоса. При движении плунжера и штанг вниз клапан 1 закрывается, воздействие столба жидкости передается на трубы. В этом случае нагнетательный клапан 3 открывается и продукция скважины перетекает в пространство над плунжером. Далее начинается новый цикл хода плунжера вверх.

Сальник 7 предусмотрен для герметизации устьевой арматуры при воз-вратно-поступательном движении полированного штока 8, соединяющего штанги с канатной подвеской 9. Станок-качалка уравновешен балансирным 16 и роторным 17 грузами, сглаживающими неравномерность нагрузки станка.

Если не происходит утечек газа и жидкости, то, очевидно, теоретическая суточная подача насоса Qт при равенстве длин хода плунжера и полированного штока равна суммарному объему, описываемому плунжером при ходе вверх:

Qт= FSn1440, (1)

где F — площадь плунжера; S — длина хода полированного штока; n— число качаний (ходов) в минуту; 1440—число минут в сутках.

Фактически подача насоса Q всегда меньше, так как длины хода плунжера и полированного штока не одинаковы, происходят утечки жидкости через зазор между плунжером и цилиндром насоса, в цилиндр всасывается газ вместе с жидкостью, возможны пропуски нефти и газа в резьбовых соединениях труб т.е.

Q = FSnα1440, (2)

где = Q/Qт — коэффициент подачи насоса (обычно α изменяется от 0 до 1).

Подача насосов варьирует в широких пределах — от нескольких сот до 5–6м3/сут, диаметр плунжера изменяется от 28 до 120 мм, длина хода полированного штока — от 0,3 до 6 м, число ходов – от 1 до 15 в 1 мин.

В промысловых условиях при нормальной работе насоса обычно α<0,7—0,8, если даже утечки жидкости незначительны. Это объясняется тем, что в насос вместе с жидкостью всасывается и газ, и длина хода плунжера не соответствует ходу полированного штока.

Отношение объема жидкости V, фактически поступившей под плунжер, к объемуV, описываемому плунжером, при ходе его вверх называется коэффициентом наполнения насоса (βн =Vж./V).

Схема глубиннонасосной установки

Рисунок 1.

Если в жидкости содержится большое количество газа (в насос поступает в основном газ), то коэффициент подачи α насоса будет низким вследствие малой величины коэффициента наполнения βн.

Для увеличения α повышают давление на приеме насоса, погружая его в область с меньшим содержанием свободного газа под динамический уровень, или устанавливают газосепараторы (газовые якоря) на приеме насоса, отделяющие газ от жидкости и направляющие его в затрубное (кольцевое) пространство. Коэффициент βн можно повысить, увеличивая длину хода плунжера.

На этот коэффициент существенно влияет несоответствие длины хода полированного штока и плунжера, Это связано с деформацией (растяжением и сокращением) штанг и труб в процессе работы насоса.

Осн.: 1. [167-173], 2. [184-189]

Доп.: 6. [310-312]

Контрольные вопросы:

Для чего предназначены нагнетательный и всасывающий клапаны станка-качалки?

На чём держится плунжер станка-качалки?

В каких месторождениях целесообразно использование станков-качалок?

Какие недостатки имеются при эксплуатации скважин глубиннонасосными установками?

Чему равен коэффициент подачи насоса?

Чему равен коэффициент наполнения насоса?

Тема № 12. Методы увеличения производительности скважин

Лекция №12. Методы воздействия на призабойную зону пласта

Проницаемость пород одного и того же пласта может резко изменяться в различных его зонах или участках. Иногда при общей хорошей проницаемости пород пласта отдельные скважины вскрывают зоны с пониженной проницаемостью, в результате чего ухудшается приток нефти и газа к ним.

Естественная проницаемость пород под влиянием тех или иных причин также может с течением времени ухудшаться, Так, при заканчивании скважин бурением призабойные зоны их часто загрязняются отфильтровавшимся глинистым раствором, что приводит к закупорке пор пласта и снижению естественной проницаемости пород. При эксплуатации нефтяных и газовых скважин проницаемость пород в призабойной зоне может резко ухудшиться из-за закупорки пор парафинистыми и смолистыми отложениями, а также глинистыми частицами.

Призабойная зона нагнетательных скважин загрязняется различными механическими примесями, имеющимися в закачиваемой воде (ил, глина, окислы железа и т. п.). Проницаемость пород призабойной зоны скважин улучшают путем искусственного увеличения числа и размеров дренажных каналов, увеличения трещиноватости пород, а также путем удаления парафина, смол и грязи, осевших на стенках поровых каналов.

Методы увеличения проницаемости пород призабойных зон скважин можно условно разделить на химические, механические, тепловые и физические. Часто для получения лучших результатов эти методы применяют в сочетании друг с другом или последовательно.

Выбор метода воздействия на призабойную зону скважин определяется пластовыми условиями. Химические методы воздействия дают хорошие результаты в слабопроницаемых карбонатных породах. Их успешно применяют также в сцементированных песчаниках, в состав которых входят карбонатные включения и карбонатные цементирующие вещества.

Механические методы обработки применяют обычно в пластах, сложенных плотными породами, с целью увеличения их трещиноватости.

Тепловые методы воздействия применяют для удаления со стенок поровых каналов парафина и смол, а также для интенсификации химических методов обработки призабойных зон.

Физические методы предназначены для удаления из призабойной зоны скважины остаточной воды и твердых мелкодисперсных частиц, что в конечном итоге увеличивает проницаемость пород для нефти.

Кислотные обработки скважин основаны на способности кислот растворять некоторые виды горных пород, что приводит к очистке и расширению их поровых каналов, увеличению проницаемости и, как следствие, — к повышению производительности скважин.

Для обработки скважин в большинстве случаев применяют соляную (НСl) и фтористоводородную (НF) кислоты.

При солянокислотной обработке кислота растворяет карбонатные породы — известняки, доломиты, доломитизированные известняки, слагающие продуктивные горизонты нефтяных и газовых месторождений.

Продукты реакции соляной кислоты с карбонатами, т. е. хлористый кальций (СаСl2) и хлористый магний (МgСl2), вследствие их высокой растворимости не выпадают в осадок из раствора прореагировавшей кислоты. После обработки они вместе с продукцией скважины извлекаются из скважины. Образующийся при реакции углекислый газ СО2 также легко удаляется на поверхность,

При обработке пласта соляной кислотой последняя реагирует с породой как на стенках скважины, так и в поровых каналах, причем диаметр скважины практически не увеличивается.

Больший эффект дает расширение поровых каналов и очистка их от илистых и карбонатных материалов, растворимых в кислоте.

Для обработки скважин применяют 8—20%-ный раствор соляной кислоты. Наиболее часто используют 12—15%-ный раствор НСL. На 1 м обрабатываемой мощности пласта берут от 0,4 до 1,5 м3 солянокислотного раствора.

Так как соляная кислота разъедает металл, для предохранения емкостей, насосов и трубопроводов к кислоте добавляют специальные вещества, называемые ингибиторами, которые уменьшают или сводят до минимума коррозийное воздействие кислоты на металл.

В качестве ингибиторов применяют различные вещества, в основном поверхностно-активные (ПАВ); уникол, катапин, формалин и др,

Дозировка ингибиторов составляет обычно 0,05—0,25% от объема раствора соляной кислоты и зависит от типа ингибитора. Так, коррозионное действие раствора 10%-ной соляной кислоты после добавки уникола снижается: при дозировке 0,05% —в 15 раз, при дозировке 0,5% —в 42 раза.

Соответственно при применении в качестве ингибитора катапина-А коррозионное действие солянокислотного раствора снижается: при дозировке 0,01%—в 19 раз, при дозировке 0,05% —в 48—59 раз.

Технология солянокислотных обработок скважин может изменяться в зависимости от физических свойств пласта, его мощности и прочих условий. В простейшем случае процесс обработки сводится к обычной закачке кислоты в пласт при помощи насоса или самотеком, Иногда перед закачкой кислоты в пласт для разрушения глинистой или цементной корки применяют кислотную ванну. При этом в скважину закачивают раствор 6—8-% ной кислоты с таким расчетом, чтобы он заполнил ствол в интервале его обработки.