- •Глава I общие основы туризма

- •1.3 Организация, подготовка и проведение похода

- •Выбор района путешествия

- •Комплектование группы

- •1.4 Снаряжение

- •Палатки

- •1.6 Привалы и ночлеги

- •Условные знаки на карте

- •Глава III питание и водно-солевой режим

- •Как очистить и употреблять воду?

- •Реакция на высокие температуры

- •I 'мнуг.

- •Глава V опасности, травмы и заболевания

- •Темнота

- •Глава VIII морально-психологическая подготовка туриста

- •8.1 Мотивация и поведение

- •8.2 Морально-психологический климат в туристской группе

- •8.3 Средства морально-психологической подготовки

- •Часть II I

- •Глава IX |

- •Глава X

- •10.3 Тесты и оценка физической подготовленности горных туристов

- •10.5 Влияние длительности пребывания в горах на физическую работоспособность

- •Глава XII

- •13.1 Оздоровительные эффекты активного отдыха в горной местности

I 'мнуг.

г lit всех видов закаливания наиболее эффективны купания, холодные и

'Нфиетиые души, обливания. Водные процедуры исключительно

1 пнмприятны для устранения и снижения нервно-сосудистых расстройств. По

\ пг|.11горым данным, после длительных купаний исчезают асимметрия давления,

\ • <•• v листая дистония и патологические реакции сердечно-сосудистой системы

1 ни функциональные пробы с физической нагрузкой.

U период предпоходной тренировки за 2-3 недели до выхода, надо начать nil.пшинис прохладной водой с нескольких секунд, прибавляя раз от раза по 1-2 • •купле и доводя процедуру до полминуты. После этого можно перейти к чшюдным обливаниям, к прохладному (25°-32°) или контрастному душу. I Ipi «хладный душ тоже начинают с нескольких секунд, доводя его через неделю in I5-20 секунд. Контрастный душ - это чередование теплой и горячей воды 118"-45°) по 1-2 минуте, и холодной воды (10°-20°). В зимний период с этой иг hi,ю полезно растираться снегом, посещать баню с окунанием в холодную «иду. Обязательно также повседневное мытье стоп холодной водой, чередуя ее с iорячей.

Следует использовать малейшую возможность для организации купаний но время похода в летний сезон. Эта процедура имеет удивительную способность снимать усталость, значительно усиливает восстановительные реакции организма. Продолжительность купаний должна регулироваться в шиисимости от возраста, физической закалки человека и степени его упитанности (худые люди охлаждаются гораздо быстрее полных). Физически шкаленным людям молодого и среднего возраста можно начинать купаться в иоде при температуре 15°, а малозакаленным, детям -не ниже, чем 18°.

Нельзя купаться до озноба, появление гусиной кожи, посинения губ. Если по произошло, то можно согреться с помощь интенсивных физических упражнений.

При наличии термометра можно измерить температуру тела. После купания она не должна снижаться менее 34,5°. С помощью спиртного

' термометра можно измерить и температуру кожи груди на уровне 4-5 ребер. После купания она не должна быть ниже 25°, а при приеме холодных или прохладных воздушных ванн - не ниже 27°.

С помощью спиртного термометра можно также с определенной точностью оценить результаты закаливания организма, измерив температуру кожи закаленных (лба) и незакаленных (груди) участков кожи. Разница не должна превышать 1,5°. В результате успешного закаливания уже через 2-3 недели разница в температуре разных участков кожи заметно уменьшается.

Закаливание организма следует проводить круглый год, помня о том, что эффект сохраняется лишь две недели после его прекращения.

Глава V опасности, травмы и заболевания

Во время похода туристы пребывают в среде, резко отличающихся

привычных условий их жизнедеятельности, нередко попадая в экстремали

ситуации, обусловленные низкими или высокими температурами, осадкам-лавинами, камнепадами и другое. Поэтому участникам похода необходiи ■ знать опасности, которые «подстерегают» туриста, особенно в ropm i путешествиях, психологически к ним подготовиться, приобрести необходим! навыки поведения в необычных условиях.

На таблице 14 приведены среднестатистические данные, показывающие г процентном отношении причины гибели туристов в зависимости от ви опасности [105].

Таблица 14 - Причины гибели туристов в горах в процентах от их общо ■ количества

Причины гибели % Причины гибели % Снежные лавины | 29 j Попадание в трещины 4,0 Срывы на снегу j 13,6 Срывы на льду 2,4 Переправы через горные реки 12 Срывы на травянистых склонах 1,6 Срывы со скал 8 Камнепады 1,6 Замерзание 6,4 Поражение молнией 0,8 Истощение, заболевания 5,6 Обвалы льда 0,8 Одиночное хождение 5,6 Прочие 0,3 Снежная слепота 5,6 |

Возможные опасности можно условно разделить на 3 группы. В первую группу входят опасности, связанные с рельефом местности (лавины, камнепады, сели, завалы, реки и т.д.) и климатическими условиями (ветер, туман, гроза, осадки, температура воздуха и др.).

Другая группа опасностей связана с физической, технической и тактической подготовкой туристов, правильном подборе снаряжения, его соответствие выбранному маршруту, дисциплиной участников, психологическим климатом группы и др.

Третья группа включает опасности, связанные с укусами ядовитых змей и насекомых, ожогами, пищевыми отравлениями (грибы, ягоды, растения и др.).

Большинство горно-пешеходных маршрутов включают прохождение тех или иных элементов горного рельефа. В этой связи возникают опасности, связанные со сходом лавин, обвалами, трещинами, переправами через реки. Все эти факторы могут привести к гибели, вызвать травмы и заболевания, если не принять соответствующих мер безопасности.

i ■

■ ■

i ■

■ ■

W * Лавины

Miituiiii.i - прошлое и настоящее. Снежные лавины принято считать самой пни и коварной опасностью гор, которые при наличии достаточного in ста снега могут возникать в любое время года и на склонах различной г ннны.

•• Мерное упоминание о лавинных катастрофах можно найти в трудах

> Hi римских историков Строб она и Ливия, живших на рубежах старой и

■it ф. Из этих источников мы узнали, что в 218 году н. э. при переходе

in и Ганнибала через Альпы лавины чуть не погубили его войско. Поход

"iMiu-M 33 дня. В горы вошло 80 тысяч пехотинцев, 12 тысяч всадников и 37

(мини, а в долину реки По спустилось 20 тысяч пехотинцев, 6 тысяч всадников

и I iюн. Кроме жертв от горцев, холода, большая часть войска погибла под

мим ими. До начала XX века это была крупнейшая лавинная катастрофа.

< амую длинную летопись лавинных катастроф имеют Альпы. Во время и. |1п><м мировой войны на австро-итальянском фронте в Альпах за три года и"| кино около 60 тысяч солдат. Лавины унесли больше человеческих жизней, с м боевые действия. Только 16 декабря 1916 года во время снежной бури за 48 ■и.'он лавины погребли 6 тысяч австрийских солдат. Этот печальный пример иикпчывает, к чему может привести скопление в горах большого количества и« подготовленных людей.

№ Европе от схода лавин наблюдалось много жертв в Испании. В 1800 г. п'чибло 500 чел., разрушено 470 зданий, уничтожено 3500 голов скота. В Норвегии в 1679 г. погибло до 500 чел., в 1755 г. - 200 чел. Одна из жутких ммпотроф произошла во Франции в 1970 г. Лавина снесла отель, где погибло * ЛИ) туристов, а другая детский санаторий, жертвами которой стало 80 детей. **• В районе Перу (Южная Америка) 10 января 1962 г. телефонистка одной из шдаленных деревушек увидела сорвавшееся с вершины горы белое крутящееся • >»>лако. Тогда она еще не знала, что с ледника сорвалось 2-3 миллиона куб. метра снега и льда. Эта масса падала вдоль почти вертикального склона имеотой 1 км на ледник. Сорвав с него снег, песок, камни она через 7 минут, проделав путь 16 км уничтожила все на пути и в том числе деревню. Погибло более 4 тыс. человек. В 1970 г. снова на этом месте лавина в 5 миллионов куб. метров уничтожила все, а также и вновь отстроенную деревню. Жертвами стали 20 тыс. человек.

С середины XX века отмечается тенденция к увеличению количества несчастных случаев от лавин по вине самих людей. Это объясняется развитием лыжного спорта и зимнего отдыха в горах. В горах все больше строится дорог, гостиниц, подъемников. Большинство людей, впервые попавших в горы, плохо представляют, какую опасность таит в себе пушистый снег, мирно лежащий на крутых склонах. Недаром Матиас Здарский говорил, что «невинный» на вид белый снег - это не волк в овечьей шкуре, а тигр в шкуре ягненка.

В Казахстане 95 тысяч кв. км горной территории от Алтая до Тянь-Шаня подвержены лавинной опасности. Снежные лавины заваливают дороги, рвут линии электропередачи связи, уничтожают крупные массивы леса. Весной 1966

г. только в бассейне реки Тургусун на Алтае лавины причинили ущерб на 1 м щ руб. Иногда сход лавин сопровождается и с человеческими жертвами.

В 1987 г. погибло 11 человек, 1989 г. - 13. 1990 г. - 17. И такая печалит статистика прослеживается ежегодно. В 1966 г. сошло 120 лавйн в долине рем Большая Алма-Атинка, а по всему хребту их сошло более тысячи. Qimi ■ крупные лавины сходили в ущелье рек Левого Талгара, Бутаковки и Тургсип (до 80 тыс. mj). Высота завалов достигала 20-25 м, длина- 3 км.

Число относительно малых жертв в нашем регионе, по сравнению < другими странами, объясняется слабой освоенностью наших гор, относительна ' малых числом людей, пребывающих в горах и благодаря профилактическим j работе специальной службы. i

Таким образом, снежные лавины являются грозным стихийно разрушительным явлением природы. Поэтому каждый, отправляющийся в гори должен знать, что такое лавины, какие они бывают, где и когда могут сходи 11 лавины, как вести себя в лавиноопасном районе.

Типы лавин. Как и всякое природное явление лавины, очень многообразны, но есть две черты, присущие всем лавинам. Во-первых, т-бывает безопасных лавин. Во-вторых, все они являются совершение неожиданными для своих жертв. Лавины различаются по свойствам снега, ич которого они образуются, по размерам, по характеру движения, по причинах) образования.

Многие свойства лавин: скорость, ударная волна, длина пути зависит от состояния снега. По этому признаку лавины делятся на сухие, мокрые и лавины из снежных досок. Наиболее впечатляющее зрелище представляет крупная лавина из сухого снега. Ее скорость может превышать 100 м/сек. При движении сухой лавины образуется огромное облако снежной пыли. Высота такого снего-воздушного облака может достигать сотен метров, в то время как высота лавинного потока составляет десятки метров. Один куб. метр снего-воздушного облака весит менее 100 кг.

Когда плотная часть лавины начинает останавливаться, снего-воздушное облако обгоняет его и проносится дальше на несколько сотен метров. Этот поток снежной пыли называют «воздушной лавиной». Воздушная лавина значительно усиливает разрушительное действие лавин. Она ломает вековые деревья, разрушает здания. В 1938 году в Японии в местечке Сиай-Дани воздушная волна, образовавшаяся при сходе сухой лавины, сорвала второй этаж деревянного жилого дома, пронесла его по воздуху около 800 метров и разбила о скалы вместе с находящимися на этом этаже 73 рабочими.

Ударная сила самой лавины намного больше, чем воздушная. Давление лавины на препятствие может достигать несколько десятков тонн на кв.м. Известен случай, когда на железнодорожной станции в Альпах ударной волной был перекинут по воздуху через насыпь на расстоянии 80 м железнодорожный вагон весом 42 тонны, а почти 120 тонный электровоз волна подняла с рельсами и отбросила на здание вокзала.

Мокрые лавины состоят из плотного и вязкого мокрого снега. Каждый кубический метр такого снега весит 400-600 кг. Скорость мокрых лавин редко

I

|н

мышаст несколько десятков метров в

секунду. Давление может достигать

I

(in i м

. Воздушная волна при движении мокрых

лавин обычно не образуется.

I При

движении мокрая лавина снимает снег

до грунта, захватывает

I

|н

мышаст несколько десятков метров в

секунду. Давление может достигать

I

(in i м

. Воздушная волна при движении мокрых

лавин обычно не образуется.

I При

движении мокрая лавина снимает снег

до грунта, захватывает

именные обломки, куски почвы, приобретает грязно-серый оттенок. Мокрые ••inним сползают по всем неровностям рельефа, а в зоне торможения на дне | мшим нствятся, образуя многочисленные языки снега.

Плотный и прочный снежный пласт, образующийся во время сильных мп шей, называется снежной доской. При нарушении равновесия такой

■ inчкний доски на крутом склоне она раскалывается на плоские угловатые mi юмки, которые начинают скользить вниз, беспорядочно перемешиваясь. Как н||.1иило, они имеют небольшие размеры, но большинство туристов погибает именно в таких лавинах.

11ричина возникновение лавин. После длительных снегопадов на склонах i нишиваются огромные массы снега. Под давлением вышележащих слоев снег in км сменно уплотняется, образуя «доску». Температура внутри пластов мчпоянно повышается, вода испаряется и снег как бы подсыхает. Кристаллы • niM-ii укрупняются, уплотняется, образуя мощный потяжелевший пласт, в то же щч-мя глубокие слои разрыхляются и эта прослойка становится своеобразной

■ >кикой между «свежей доской» и старым плотным основанием. Под к и* • ^действием силы тяжести «доска» стремится сдвинуться с места. И чем I пистрее накапливается снежная масса, чем сильнее ветер, чем выше Г к-мнература, тем быстрее сдвинется лавина. Достаточно падения камня, удара

ледоруба, крика и вся снежная масса может прийти в движение. * ♦» В зависимости от причины, вызвавшей нарушение устойчивости снежного покрова на горных склонах, лавины делятся на лавины снегопадов, лавины ^ метелей, лавины весеннего снеготаяния и перекристаллизационные лавины.

Лавины снегопадов и метелей возникают в результате перегрузки склонов снегом. Для схода лавины необходима определенная скорость приращивания снега, а также превышение критической высоты снежного покрова. При слабых, хотя и продолжительных снегопадах свежевыпавший снег успевает осесть и уплотниться, прежде чем высота снега достигнет критической величины.

Сход лавин снеготаяния обусловлен ослаблением сил сцепления снега при появлении в снежной толще свободной воды. Существует критическая •влажность снега, при достижении которой теряется всякая связь между ледяными кристаллами, и снег срывается вниз лавиной.

Перекристаллизационные лавины называют еще «лавинами замедленного действия», потому что в отличие от других лавин, опасность схода их созревает постепенно. Процессы кристаллизации снега происходят очень медленно и в большей степени зависят от местных условий. Поэтому лавинная опасность созревает в разных местах в разное время, и сход перекристаллизационных лавин часто является неожиданностью.

В горах Казахстана сходят лавины всех типов. В южных районах, на Тянь-Шане и в Джунгарском Алатау наибольшую опасность представляют мокрые лавины весеннего снеготаяния. На севере самыми крупными являются сухие лавины снегопадов метелей.

Одновременный сход лавин на большой территории может наблюдап i

при землетрясениях интенсивностью 5 и более баллов. Такие лавины назыв;

сейсмогенными. 25 марта 1978 года, когда в восточной части хребта Куп mi Алатау произошло землетрясение интенсивностью 7-8 баллов, сейсмогент.к лавины были отмечены в хребтах Заилийского Алатау, Теркей-Алата\ и Кетмень.

Признаки лавинной опасности. Снежные лавины могут сходить с достаточно крутых склонов при наличии на них снежного покроим, перекрывающего неровности микрорельефа. Считается, что ровные травянистые склоны крутизной более 20° лавиноопасны, если высота снега h.i них превышает 30 см. Наиболее часто лавины сходят на склонах крутизной М) 40°. Одним из основных признаков лавиноопасности считается сильным снегопад. На основании изучения лавиноопасности установлены следующие степени опасности схода лавин в течение суток после снегопада в зависимое! и от мощности выпавшего снежного покрова и крутизны склона [105].

Степень Глубина снежного Характеристика лавиноопасности опасности покрова,см I 15-30 Возникает опасность на склонах крутизной свыше 30° II 30-50 Значительная опасность склона крутизной свыше 30° III 50-70 Большая опасность на склонах крутизной свыше 30° IV 70-100 Очень большая опасность на склонах крутизной свыше 20° | V Более 100 Катастрофическое положение на склонах крутизной свыше 20° |

Относительно безопасными можно считать только склоны, на которых из-за снега выступают многочисленные камни, выступы скал, кустарники. Кустарники задерживают снег на склоне, пока высота снежного покрова не превысит высоту кустарника. Полностью исключается образование лавин на склонах, поросших густым хвойным лесом.

Лавины всегда оставляют на ландшафте следы, по которым можно не только определить место, где сходят лавины, но и получить представление об их типах, размерах и повторяемости.

Доказательством лавинной опасности являются лавины снежники -остатки лавины, сохраняющиеся в лотках и на лавинных конусах после схода снежного покрова на окружающих склонах.

Признаками лавинной опасности служат состояние погоды, характер склона, его крутизна и время суток. Так, в солнечные дни можно ждать схода лавин там, где прогреваются склоны, хотя в ночное время они обычно безопасны.

1

,_—.__—_.___

1

,_—.__—_.___

f ■■•минную опасность, но полностью не исключает ее. Резкое похолодание

ft "

^ .мнопетиует появлению горизонта разрыхления, а также трещин в снежных

I пиках». Лавины из сухого, рыхлого, пушистого снега возникают высоко в

I i чих и сухую морозную погоду. Начиная свое движение, как правило, по лотку,

F ним чисто перескакивают через его край и сходят совершенно новыми,

i ни Предвиденными путями, не оставляя никаких следов. Обладая большой

I и i-vчестью, такая лавина может двигаться даже по лесу, не причиняя вреда

I и*|к'М1.ям и кустарникам. Вот почему отсутствие следов лавин, мнимая

I «и (опасность склонов ни в коем случае не должны вводить туристов в

I ми суждение. Внимание и наблюдательность - лучшая гарантия того, что

* снижение лавин будет замечено вовремя и группа успеет принять необходимые

Mt |>Ы.

г *** Выбор пути движения. Известный исследователь лавин В. Фляйг отмечал: • пег особенных лавиноопасных районов, но есть смертельно опасные утопия погоды и состояние снега». Поэтому при движении даже по заранее цичработанному маршруту, проходящему, казалось бы, по самым неопасным vтеткам, туристская группа, в неожиданно сложившихся метеоусловиях, может встретиться с лавиной и в силу своей неподготовленности подвергнуться серьезной опасности.

j При передвижении в горах туристам для избежания встреч с лавинами

необходимо придерживаться следующих основных правил выбора (к^опасности маршрута.

У снежного покрова, лежащего на склоне, происходит не только уплотнение снежных масс, но и их медленное сползание. Скорость движения снега колеблется от 1 до 30 мм в сутки, при этом нижние слои движутся медленнее, а верхние - быстрее. В результате в снежном покрове возникают как сжимающие, характерные для нижней части склона, так и растягивающие напряжения, характерны для его верхней части. Таким образом, слабое место склона находится в его верхней части, поэтому и сход лавин начинается, как

» правило, именно здесь. Выбрав путь в самой верхней части склона, группа может вызвать образование лавины из рыхлого снега. Однако, учитывая небольшую величину снежных масс, находящихся выше туристов, и то, что свою скорость лавина наберет только на участке склона ниже группы, такая лавина опасности представлять не будет. Наоборот, если траверс совершается ближе к нижней части склона, когда разрушается опора (подрезка склона), то происходит сначала некоторое перемещение снега, мгновенно приводящее в движение выше расположенные массы снега.

В лавиноопасной зоне при необходимости подъема по склону, трасса его должна проходить по выступающим формам рельефа. Нельзя подниматься по углублениям (оврагам, кулуарам и т. п.). Все они являются естественными путями движения лавин. При необходимости подъем по снегу должен совершаться в «лоб», вне зависимости от состояния снега.

Правила

преодоления

лавиноопасного

участка.

При отсутствии п\ i«

и

отхода,

когда перед группой встает задача

преодолеть лавиноопасный учаси^. туристы

должны, подойдя к этому участку,

остановиться в безопасном меси и

подготовиться

к преодолению участка,' руководствуясь

следующими правилами:

Правила

преодоления

лавиноопасного

участка.

При отсутствии п\ i«

и

отхода,

когда перед группой встает задача

преодолеть лавиноопасный учаси^. туристы

должны, подойдя к этому участку,

остановиться в безопасном меси и

подготовиться

к преодолению участка,' руководствуясь

следующими правилами:

Выбирать наиболее удобный, наиболее безопасный вариант преодолении лавиноопасного участка.

Участники подхода надевают свитера и штурмовые костюмы, нос и р»>| :■ закрывают шарфом, или надевают ветрозащитные маски, натягиваю i капюшоны, плотно застегивают воротники и манжеты курток, надеваю i рукавицы. Лямки рюкзака сдвигают так, чтобы его можно было быстро скину 11.

с плеч.

3. Обязательно привязывают за талию лавинный шнур и распускают его.

4. Все вспомогательные средства, медицинскую аптечку распределяю! I среди участников, замыкающих колонну. 1

5. До начала движения руководитель информирует участников о вероятной JP опасности участка, устанавливает правила поведения на данном склоне, о \ действиях каждого и путях отхода, о сигналах предупреждения об опасности, о »^ необходимости идти строго по следам впереди идущего. - \

Руководитель выставляет наблюдательный пост в безопасном месте, позволяющий вести наблюдение за склоном. Наблюдатель уходит с поста тогда, когда все участники перешли опасную зону и выставлен второй наблюдатель с другой стороны. То обстоятельство, что по опасному участку прошло уже много людей, не может служить гарантией от самопроизвольного падения лавин. .

При траверсе не очень широкой опасной зоны 100-150 м туристы должны пересекать ее по одному. При более широкой опасной зоны участники должны сохранять интервалы, величина которых зависит от рельефа местности и возможной широты пути движения лавины.

При пересечении узкого лавинного кулуара целесообразно применение веревочной страховки.

При подъеме и спуске по опасному склону движения совершать в «лоб».

Правила поведения при начале движения лавины и при попадании в лавину

1. При начале движения лавины наблюдатель немедленно подает сигнал «Лавина». Участник должен попытаться отбежать в ту сторону, где расстояние до безопасной зоны является кратчайшим. Если в момент отрыва лавины турист находился близ верхнего края отрыва лавин, он должен быстро двигаться вверх, навстречу пока еще небольшой лавине.

2. Если уйти бегством нельзя, то при небольших лавинах нужно с помощью ледоруба, лыжной палки закрепиться на месте и пропустить движущийся поток снега, после чего немедленно выйти на безопасную зону, чтобы не попасть под повторную лавину.

• ~\.

Попав

в лавину, нужно стараться удержаться

на поверхности и

и

ргОать к ее краю, где движение снега

медленнее.

• ~\.

Попав

в лавину, нужно стараться удержаться

на поверхности и

и

ргОать к ее краю, где движение снега

медленнее.

\ ■*• 4. (нежная пыль забивает рот, нос, глаза и уши. Поэтому важно обеспечить

• ипмшцыо шарфа защиту этих органов.

♦ V В момент торможения лавины нужно сделать все возможное, чтобы н|ии\'1ишться к поверхности, пока снег не отвердел, а если не удается, то руки п. пичодимо держать у рта и носа и прилагать усилия для отжима от лица мм'рпеющего снега. Постоянно разрушать ледяную корку, образующуюся от

, пихания. После лавины определить свое место положения (выпустить слюну).

j (). Оказавшись в снежном плену, не следует кричать (слышно не будет).

I ричать надо тогда, когда слышны голоса или шаги. Всегда нужно бороться со

< MUM.

7. Никогда не считать свое положение безнадежным и не терять \исрснности в своем спасении.

Сколько времени можно оставаться в живых, засыпанным снегом. По ициим данным из 10 случаев через 2 часа в живых остается один, по другим - в первые минуты погибает 20%, в первый час - 60%. Имели место случаи, когда человека спасали и через 5-7 суток.

На рисунке 28 показаны места возможного нахождения засыпанного снегом и методы поиска путем зондирования.

Прежде чем начать поиск руководитель осматривает место происшествия. 1'сли на месте происшествия есть туристы из группы пострадавших, то у них уточняются некоторые сведения, как место нахождения засыпанных при сходе и;и»ины, мест «исчезновения» и «остановки» лавины, какие меры были приняты до прихода спасательного отряда. Если из группы, потерпевших бедствие, никого на поверхности не осталось, руководитель по имеющимся следам подхода определяет зону поиска, делает маркировку поля и мест возможного нахождения засыпанных туристов. При этом обязательно нужно установить в безопасном месте пункт наблюдения за возможным сходом повторной лавины, наметить пути отступления членов отряда при возникновении опасности во ирсмя поисков [109].

Когда проведены все подготовительные работы - приступают к юндированию.

В первую очередь проводится зондирование «крупным планом». Спасатели становится шеренгой лицом к склону и по команде руководителя плавно вводят зонд на глубину снега. Расстояние между вводимыми зондами не должно превышать 75 см. Затем они поднимаются на 70 см вверх и таким образом зондируют по всей полосе. Введенный 40 лет назад метод зондирования «крупным планом» практикуется из тех соображений, что туристы редко оказываются засыпанными на глубину более 2 м. При этом методе вероятность нахождения равна приблизительно 70%. Весьма важно, чтобы спасатели точно сохраняли заданный интервал ввода зонда - каждые 70 см по склону вверх и 75 см по сторонам. Для этой цели рекомендуется

м|1.иимуть

шнур перед шеренгой зондирующих поперек

участка поиска и ьирсмить

репшнур за лыжные палки или лавинный

зонд. На репшнуре на !••»>

iюянии

75 см завязываются узлы или делается

маркировка из красного мнсриала.

Этот метод рекомендуется применять на

тех участках лавин, где ■Mi

роможденные

снежные глыбы мешают спасателям сохранять

равновесие.

м|1.иимуть

шнур перед шеренгой зондирующих поперек

участка поиска и ьирсмить

репшнур за лыжные палки или лавинный

зонд. На репшнуре на !••»>

iюянии

75 см завязываются узлы или делается

маркировка из красного мнсриала.

Этот метод рекомендуется применять на

тех участках лавин, где ■Mi

роможденные

снежные глыбы мешают спасателям сохранять

равновесие.

Г.сли двухкратное зондирование «крупным планом» не увенчалось >июхом, приступают к методу «тщательного зондирования (25x30 см)».

Учитывая, что ширина лежащего на боку человека редко превышает 30 см, ни пому зондирование производится каждые 25-30 см. Зондирующие, как и в т-рном случае, становятся шеренгой лицом к склону, почти вплотную друг к пру' У и поднимаются вверх.

Зонды нужно вводить в снег вертикально. Отклонение зонда от вертикали пи К)" при 3-метровой глубине снега дает отклонение внизу на 53 см. ♦» Во время зондирования только руководитель может подавать команды, все ■кчальные должны работать молча, чтобы не только ощутить, но и услышать , чар зонда о различные предметы.

„* Зонд желательно вводить в снег без рукавиц, медленно, без резких ударов и когда его коронка достигает препятствия, следует провернуть его вправо на !К0 градусов и вытащить. При осмотре коронки можно установить характер предмета, препятствующего прохождению зонда (земля, лед, древесина, мпгериал и т. д.).

Зондирование требует большой выдержки и только предельная точность дает гарантию, что не осталось ни одного не прозондированного участка.

Если зонд из-за большой глубины снега не достает до грунта нужно после первого зондирования приступить к рытью траншей. Траншеи роют только продольные — снизу, вверх по склону. Расстояние между стенами траншеи не должно превышать 4 м, ширина самих траншей 1-1,2 м. Траншею роют не тлько для того, чтобы с ее дна можно было зондом достать до грунта, но и с расчетом прозондировать стенки между траншеями.

Когда местонахождение засыпанного установлено, оно обозначается ноткнутыми в снег зондами, и тут же начинаются раскопки. Раскопки нельзя нести непосредственно над засыпанным, чтобы не причинить ему пополнительных травм; роют траншею несколько ниже место положения пострадавшего. Вырытая траншея должна быть настолько широкой, чтобы в . нее свободно поместилось два человека.

Сначала можно копать быстро, но по мере приближения к пострадавшему (что определяется с помощью зонда) необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не задеть засыпанного лопатой.

При обнаружении пострадавшего нужно как можно быстрее рукой добраться до лица, прикрыть его и когда другие осторожно освобождают голову, стараться одновременно очистить рот и нос от снега. Если рот, нос, уши и глаза забиты снегом и около лица нет свободного пространства, то шансы спасти его весьма невелики. Если перед лицом пострадавшего есть свободное от снега пространство и во рту нет посторонних предметов, мешающих дышать, нужно установить есть ли сердцебиение и в каком состоянии находится

брюшной пресс. Если он теплый и мягкий, то есть реальная возможное и, \ восстановить деятельность жизненно важных органов. !

Во всех случаях, если имеются хоть малейшие шансы на восстановление жизненной деятельности, нужно делать следующее: !

как только лицо освобождено, а остальные части тела еще засыпа им снегом, изо рта засыпанного удалить посторонние предметы;

немедленно начать искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос»;

как можно скорее достать пострадавшего из под снега. К этому времени должна быть установлена палатка или вырыта пещера;

переноска пострадавшего к месту, где будет оказана помощь, выполняется следующим образом: двое берут его (перевернутого на живот) под мышки и за предплечья, а третий поднимает его ноги настолько высоко, чтобы голова и верхняя часть туловища находилась ниже. По ходу движения в таком положении у пострадавшего возможно очистится ротовая полость. j

Сели .' ]

Сель — арабское слово и в переводе означает бурный горный поток. ' Термины «сель» и «селевой поток» прочно вошли в современную литературу и j стали общеизвестными. Более полно понятие «сель» можно определить так - 1 временный горный поток с большим содержанием наносов от мельчайших \ частиц до крупных камней и глыб [46]. ;

Селевые потоки характеризуются внезапностью возникновения, масштабностью размеров и огромной разрушительной силой. Они являются | стихией гор. Не зря в природе их называют «черным драконом» или «черной ' смертью».

Основными причинами возникновения селей являются ливневые дожди, прорывы морено-ледниковых озер и землетрясения. Существенное влияния на процесс их возникновения могут оказывать и антропогенные факторы -хозяйственная деятельность человека.

Сколь разнообразны горы, столь многообразны и селевые потоки в отношении частоты прохождения, состава и объема твердого металла и пр. Решающим обстоятельством является не столько высота гор, сколько крутизна склонов, или, как иногда говорят, энергия рельефа.

По составу переносимого твердого материала селевые потоки принято различать следующим образом:

грязевые потоки. Смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней. Объемный вес 1,5-2,0 т/м3;

грязекаменные потоки. Смесь воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; попадаются и крупные камни, но их немного, они то выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним. Объемный вес 2,1-2,5 т/м3;

• водокаменные потоки. Смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том числе с валунами и со скальными обломками. Объемный вес 1,1-1,5 т/м3.

связанные

потоки. Состоят из смеси воды,

глинистых и песчаных частиц.

I'm

нюр

имеет свойства пластичного вещества.

Поток как бы представляет

(иной

единое целое. В отличие от водного

потока, он не следует изгибам

русла,

it

p.i «рушает

и выпрямляет их или переваливает

через препятствия;

связанные

потоки. Состоят из смеси воды,

глинистых и песчаных частиц.

I'm

нюр

имеет свойства пластичного вещества.

Поток как бы представляет

(иной

единое целое. В отличие от водного

потока, он не следует изгибам

русла,

it

p.i «рушает

и выпрямляет их или переваливает

через препятствия;

несвязанные потоки. Они движутся с большой скоростью, отмечается щитоинное соударение камней, их обкатывание и истирание. Поток в основном i in-дуст изгибам русла, подвергая его то там, то здесь разрушению.

Шф* Сели классифицируются и по объему перенесенной твердой массы:

1 Размер сели Объем сели [Небольшой 0,1 - 1,0 тыс. м3 | Довольно большой 1,0 - 10 тыс. м3 Большой 10 - 100 тыс. м Очень большой 0,1 - 1,0 млн.^? Огромный 1-10 млн. м3 | грандиозный 10 - 100 млн. м3 |

При огромных селях с 1 км2 селеносного бассейна в среднем сносится 20-М) тыс. м3 твердого материала, или 50-120 тыс. т.

Сели движутся со стремительной скоростью - около 40-50 км/час, высота фронта вала над дном русло достигает 15-20 м, а в заплесках у крутых поворотов - 25-30 м. Перед фронтом такого вала обычно возникает сильная воздушная волна. При движении селевые потоки перемещают огромные палуны - размеров до 10 м и весом до 300 т. При ударах селя о крутые повороты и пороги русла камни разлетаются в радиусе до 40-50 м. Кроме того, от соударения камней движение селей сопровождается сильным грохотом.

Селевым потокам подвержены все горные регионы мира - Австралия, Франция, Италия, Япония, Китай, Перу, Чили и другие. В странах СНГ к основным селеопасным зонам относятся горные районы Казахстана, Средней Азии, Кавказа, Карпат, Байкала и Камчатки. По мощности и разрушительности селей Казахстан занимает одно из первых мест среди стран СНГ. Основными селеопасными районами республики являются Заилийский, Джунгарский и Таласский Алатау, горы Каратау, Кунгей, Кетмень и Казахстанский Алтай. В республике насчитывается более 300 селевых бассейнов, где за период с 1841 по 1986 гг. зарегистрировано около 780 случаев прохождения селей. Из них 83% составили сели от ливневых дождей, 15% - от прорыва морено-ледниковых озер и 2% - от землетрясений.

По количеству действующих селевых бассейнов, числу случаев и масштабности прохождения селей на территории Казахстана самыми селеактивными являются горы Заилийского Алатау.

Высокогорное озеро Иссык с чистой и прозрачной водой голубовато-зеленого цвета долгое время служило излюбленным местом отдыха жителей г. Алма-Ата. Сюда была проложена автомобильная дорога, на берегах построены

гостиницы, турбазы, пионерские лагеря. В воскресный день 7 июля 1%' > озеро перестало существовать. Тот памятный день выдался жарким, ок*> полудня пошел дождик. Внезапно из-за поворота впадающей в озеро |n i Иссык выкатился черный грязекаменный вал. Вслед за первым валом прош > второй, но самым большим оказался третий вал. На озере возникли огромт > ' волны, которые наносили каменной перемычке, образующей чашу озера, уч за ударом. В конце концов, перемычка высотой в 50 м была разрушена. Bo.i;i ■ озера бушующим потоком (с расходом до 1000 м7с) ринулась вниз. Сел- оказалась разрушена часть поселка Иссык в 10 км ниже озера. Селевой поп i распластался ниже этого поселка в виде конуса выноса длиной 8 км и ширин* 1 2 км. Как потом выяснилось специально снаряженной экспедицией, у кр.п I ледника в долине реки Жирсай (правый приток реки Иссык) существовап I глубокое мореное озеро. Предшествующие селю дни были жаркими. Ледши ж интенсивно таял. Мореное озеро переполнилось водой, и край морены 1 обрушился. Сель доставил в озеро Иссык около 3 млн. камней, грязи и леса. 1

Тектоническая активность молодой горной системы Заилийского Алати\ I определила высокую сейсмичность и селеопасность территории Алматы. Здеа. I зафиксированы самые крупные землетрясения и селевые потоки из тс\, 1 которые когда-либо были на территории СНГ. Сильнейшими землетрясениями 1 были Верненское (9 июня 1887г.) и Кабинское (4 января 1911 г.) с силой до 9-10 I баллов. I

Катастрофические сели наблюдались в 1841, 1887, 1921, 1973-1977 годах. | Все они причинили большие разрушения и значительный материальный ущерб. 1 Любители горных путешествий должны руководствоваться следующими Ч основными правилами безопасности:

знать опасные «повадки» селей;

находиться вне зоны их действия на расстоянии не менее 30-50 м от русла реки;

при движении по ущелью в период жаркой погоды нужно обращать ■'. внимание на характер водного потока. Быстрое нарастание его мощности и значительное увеличение уровня воды - верный признак приближения паводка, может быть и селя;

быть внимательным по постановке лагеря. В случае возникновения селя 1гужно по возможности быстро уйти на возвышенное место.

В целях предупреждения реальной селевой опасности в нашей республике разработана и используется схема оперативного оповещения и сигнализации. Служба оповещения оснащена специальным вертолетом, оборудованным громкоговорящей установкой и радиостанцией, что позволяет прямо с борта передавать на землю информацию о происхождении сели или угрозе его возникновения.

Камнепады

Камнепады - одна из распространенных опасностей в горах. Падение лишь одного камня может вызвать целую лавину камней, направление которых трудно угадать.

I

I

M основном образованию камнепадов способствует так называемое ••моро (мое выветривание». Вода, образованная в результате таяния днем, ночью 'ннчпает. При стекании по скалам, попадая в мельчайшие трещины горных • и-род, и, расширяясь при замерзании, отделяет часть породы от основной м.и'сы и затем приводит к ее падению вниз.

*** 1 кщению камней могут способствовать также ветер, дождь, удары молнии, пи i окн воды. Падающий камень, ударяясь о склон, выбивает другие куски

Ш породы, которые приходят в движение. Именно так и возникает камнепад.

щ I имиспады в основном возникают утром, когда камни нагреваются и лед,

I !рспляющий их, начинает таять. На южных склонах это происходит, как мринило, в период с 8 до 11 часов, на северных - с 10 до 14 часов. Затем

) шпспсивность падения уменьшается, а вечером, когда вода снова начинает ымерзать, камни от расширения трещин вновь образующимся льдом, еще

I т-достаточно скрепленные, обрушиваются.

; Признаками камнеопасных мест являются: свежие полосы от падения

| ним ней, грязь или вертикальные полосы бурной расцветки на снежных склонах

I иод скалами, наличие свежих камней на поверхности склона. Камнепад может

I ночи икнуть и при неосторожном движении туристов: опора на камень, сброс

I камня волочайшейся веревкой и т. д.

I Всем туристам необходимо знать следующие основные правила

| преодоления камнеопасных участков:

I • при траверсе склона не допускать нахождения участников друг над

j другом. При преодолении опасной зоны должен быть выставлен наблюдатель;

• при подъеме или спуске по склону необходимо соблюдать минимально ночможный интервал между участками. При таком условии случайно сорвавшийся из-под ноги вышеидущего туриста камень, не успев набрать скорость, может быть остановлен другим туристом;

** • так как нитки «серпантина» располагаются одна под другой, движение по следующей нитке не начинать до тех пор, пока группа не соберется вблизи места разворота;

|Р • участник группы, первым увидевший падающий в направлении людей камень, должен громко сказать «камень». По этой команде другие туристы, не шарахаясь, должны установить место нахождения падающего камня, а затем, в зависимости от предполагаемой траектории полета, принять меры; остаться на месте, отойти в сторону, укрыться за большим или в последний момент увернуться.

Водные преграды

Горные реки не раз преграждали путь туристским группам. Порой их бурный ноток заставлял даже опытных туристов отказаться от плана дальнейшего путешествия, иногда вынуждал их ждать продолжительное время. Не у всех хватало воли повернуть назад или искать более подходящее место для переправы. И тогда происходил несчастный случай.

В чем заключается опасность преодоления водной преграды:

Мощность потока, быстрое течение, катящиеся по дну камин * нанести переправляющемуся повреждения или сбить с ног. Иногда казалось бы, устойчивые на дне крупные камни приходят в движение oi > или удара ногой при переправе вброд. Такой камень, может сбить \\\ придавить ногу, привести к потере равновесия и течение собьет его с ног.

Резкие сезонные и суточные колебания уровня воды. Наиболымие уровень воды наблюдается летом во второй половине дня. В этой и*. наиболее целесообразным временем переправы вброд или по камням явлиим . утренние часы (с 5 до 9 часов утра). Суточные изменение уровня воды в жл\и ■■ дни могут достигать 50-60 см.

Отсутствие видимости дна реки. Даже при глубине 0,3-0,5 м, и i и наличия в воде мельчайших взвешенных частиц почвы, легкоразмывагм•< пород, постоянных круговоротов, дно просматривается с трудом. В этом сл\ ■ турист при выборе опоры для очередного шага должен буквально прощупьн. ногой каждый камень. Окончательный вес тела на эту ногу переносится tojh после того, как убедимся, что опора прочная. ]..

Низкая температура воды. В верховьях горной реки температура нерт . Ц падает до +2°С. Даже непродолжительное время пребывания в такой г.< и I рассеивает внимание, заставляет двигаться быстрее, нарушая элементарнм. I правила безопасности. Во время сложной переправы вброд через широк м * водную преграду следует избегать резких движений, так как эластично' i. 1 связочного аппарата при охлаждении резко снижается и возможно^ 11, A травматизма возрастает. Поэтому сложные переправы необходимо совершат!, и брюках и обуви.

Неровное каменистое дно придает движению воды беспорядочныil характер, большие камни разбивают поток на отдельные течения, скорое и. ^ которых может превышать максимальную скорость течения реки. Неожиданное | попадание в такое «непланируемое» течение приводит к потере равновесия, I либо сбивает туриста. 1

Среди всех факторов главная опасность - сила воздействия потока ] (скорость течения потока и глубина русла). Чем больше сила сцепления (сила трения) подошв ног с дном реки, тем меньше вероятность быть сбитым потоком. Поэтому лучше всего, если подошва ботинка будет профилированная. Однако сила трения зависит не только от этого. Она также зависит от веса тела, положения ступни ног, расположение камней, насколько скользкая их поверхность и от глубины воды. Чем глубже вода (начиная с 0,8 м), тем меньше становиться вес тела в результате его выталкивания из воды (закон Архимеда).

Комплекс перечисленных факторов заставляет проявлять самое серьезное отношение к переправе. Нарушение правил безопасности приводит к таким факторам, что количество несчастных случаев, связанных с преодолением водных преград, занимает второе место среди всех несчастных случаев в горных путешествиях.

Если река не широкая и нужно обеспечить страховку, для этого можно использовать следующий способ. Веревка на концах собирается в кольцо и к ее середине на метровом шнуре закрепляется камень, который бросают за выступ

«

' "-т., пень и т. д.) на противоположном

берегу, с одновременным

«

' "-т., пень и т. д.) на противоположном

берегу, с одновременным

. i pi. ыианием витков колец, расположенных в 5-8 м по сторонам. В других

■ 1йич через узкие реки можно переправиться по поваленному бревну. Для

• о гиедуст бревно, поставленное вертикально на краю берега, с помощью

и|.1М11п;|1шых к верхнему концу веревок опустить на противоположный берег.

11|и1 прохождении по бревну в качестве перил можно использовать жердь.

U чанисимости от ширины, глубины и быстроты течения, характера дна и

«|- пины берегов переправы могут быть проведены вброд, над водой и в воде.

i л переправы в брод место надо искать там, где река разделяется на рукава

к п| широко разливается. Удобными способами переправы являются:

мжочиый переход реки с опорой на шест со стороны течения; шеренгой,

чинись за плечи или поясницу и поставив самого сильного со стороны

■ имши; по двое лицом друг другу, руки на плечах товарища, передвигаться

мш приставными шагами. Во всех случаях следует передвигаться наискось,

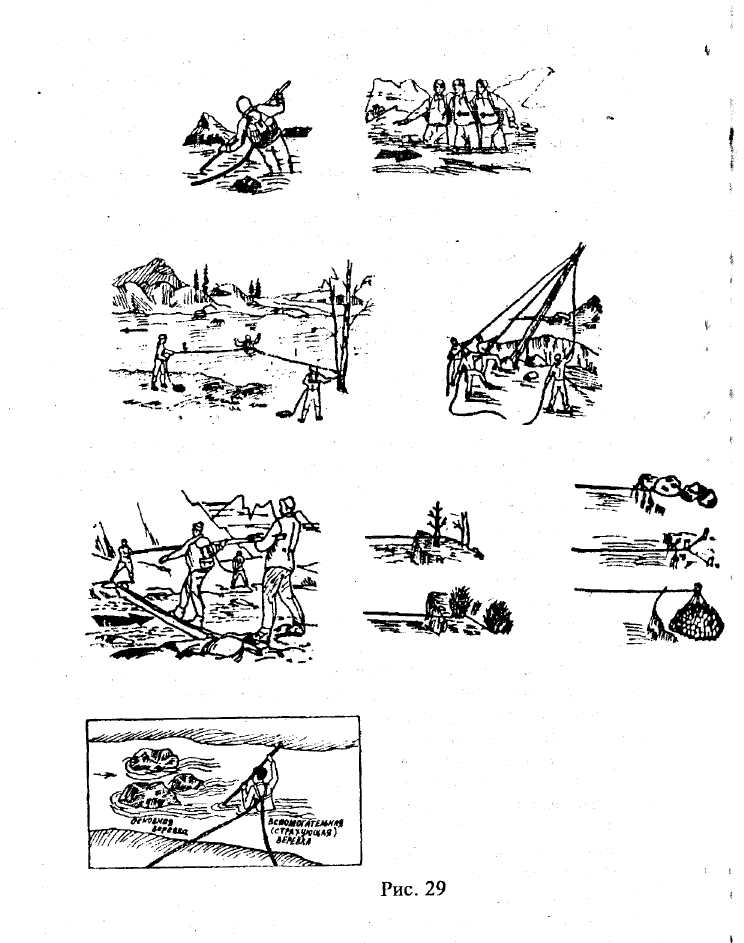

Miu'px no течению (рисунок 29).

Ш Для наведения веревочной переправы, когда река достаточно широка и Ш представляет опасность для участников, первого туриста (наиболее опытного) Ж in реиравляют с использованием страховки.

щ*-» 11ри наличии крутых берегов, скальных глыб, растущих на берегу деревьев

Щ мс| рудно организовать веревочную переправу. Переправив одного участника на

* противоположный берег, натягивают через реку основную веревку. Для

меньшего провисания и облегчения вытаскивания, веревка с противоположного

йерега, натягивается с понижением (на 3-5 м) в направлении переправы с

помощью блочной системы, где роль блоков выполняют карабины, а для

фиксации натянутой веревки применяется схватывающий узел.

Переправа по канату производится с помощью беседки, в петли которой

i продеты ноги, а концы присоединены к карабину грудной связки, который

I гкользит по канату. При горизонтальном канате или наклоне его вверх

1 приходится помогать руками, продвигаясь головой вперед. При большом

' уклоне свободное скольжение производить ногами вперед, не хватаясь голыми

руками за канат во избежание ожогов. Скорость скольжения можно

регулировать с помощью вспомогательной веревки, привязанной к грудной

1 об вязке переправляющегося. Если в группе, переправляющихся через быструю

и опасную реку, более 20 человек, то следует выставить спасательный пост.

Чадача его - перехват и извлечение из воды туриста, сбитого с ног или

упавшего в воду.

Спасательный пост состоит из 3-4 наиболее сильных и хладнокровных туристов, умеющих при меняющихся ситуациях принимать правильные решения. Пост размещается в 20-25 м от переправы. Чтобы установить окончательное место поста нужно определить участок возможного движения туриста в воде после срыва. Для этого в различные места реки бросают плавучие предметы. Участки их прохождения определяют удобное место для поста. Затем спасатели проверяют место возможного оказания помощи. Если спасателя сносит вода, то место переносят в более спокойный участок (на 3-5м)

I

спи

невозможно отыскать такое место, то

пост отменяется и выбирается <

"it

<

пособ переправы и страховки, чтобы

обеспечить безопасность.

I

спи

невозможно отыскать такое место, то

пост отменяется и выбирается <

"it

<

пособ переправы и страховки, чтобы

обеспечить безопасность.

11го()ходимо четко распределить функции спасателей: один в случае срыва

t .1 быстро входит в поток и работает в воде, остальные его страхуют.

■| (н нн> в воде не должно превышать 3-4 минут (т. е. времени переправы щит человека).

Характерными ошибками, допускаемыми туристами при организации I" 11|чш,1 с помощью перил, являются:

• применение, схватывающего узла при движении по перилам. В

• мате, если поток сбил с ног, страхующие не могут его вытянуть обратно

диипа репшнура, идущего от страховочного пояса (грудной обвязки) до "I'nn. больше длины рук. В случае срыва турист, не имея возможности ■ ■ -ту гься до перил, не восстановит равновесия;

щшжение без рукавиц. Обжигая руки, турист не может сосредоточить ••1НЧЧ1ОС внимание на правильный выбор точки опоры, на правильное ■<■ мнение тела;

• быстрое передвижение. В этом случае скользящий по перилам карабин н-млтически наезжает на кисть выбрасываемой вперед руки, защемляет ее,

i 'чпния боль;

• при движении турист не выбирает слабину перильной веревки, не

• -ткнет туловище назад. При малейшей потере равновесия турист натягивает мгику, которая, пружиня, тут же отбрасывает его в противоположную И'чцу. В результате происходит непредвиденное купание и мокрый рюкзак.

Обвалы

Обвал - быстрое перемещение масс горных пород, образующих

- имущественно крутые склоны долин. При падении оторвавшаяся от склона

I пород разбивается на отдельные глыбы, которые, в свою очередь,

i-'ича. на более мелкие частицы, засыпают дно долины. Если по долине

рискнет река, то обвалившиеся массы, образуя запруду, дают начало

и 1 иному озеру. Обвалы склонов речных долин вызываются подмывом реки,

• "опии в половодье. В высокогорных областях причиной обвалов обычно ■•. тат появляющиеся трещины, которые, пропитываясь водой (и особенно при

• ■'•р'шиии воды), увеличиваются в ширину и глубину до тех пор, пока

■ i иж-мая трещиной масса от какого-нибудь толчка (землетрясение) или после

■ I иною дождя (особо сильное пропитывание трещины водой), либо по какой- "■■ мн. иной причине, иногда искусственной (например, проведение

■ и шодорожной выемки или карьера у подножья склона), не преодолеет

• приптления удерживающих ее пород и не обрушится в долину. Величина

ил варьирует в самых широких пределах, начиная от обрушения от склонов

" они и их обломков пород, которые, накапливаясь на более пологих участках

i юиои, образуют т. н. осыпи, и до обвала огромных масс, измеряемых млн. ы\

приносящих огромные бедствия. У подножья всех крутых склонов гор всегда

можно видеть обвалившиеся сверху камни, причем в участках, <>■ ■•■•t» благоприятных для накопления их, эти камни покрывают сплошь ни значительные площади.

В высокогорных областях, выше снеговой линии, приходится

считаться со снежными обвалами. Они возникают на крутых склонах. <>м ., накопившийся и слежавшийся снег периодически скатывается вниз. В р.-ни > >-. снежных обвалов не следует возводить поселков, дороги необходимо запмт "Ь крутыми галереями, и на склонах производить лесные насаж и < ■■>, удерживающие лучше всего снег от сползания. Обвалы характер» :\i> ■< мощностью обвального процесса (объемом падения горных масс) и масши проявления (вовлечения в процесс площади). По мощности обвит.м процесса обвалы подразделяются на большие (отрыв пород более 10 млн средние (от" 1 млн. до 10 млн. м3) и мелкие (отрыв пород менее' 1 млн. mi и,. масштабу проявления обвалы подразделяются на огромные (100-200 * <\, средние (50-100 га), малые (5-50 га) и мелкие (менее 5 га).

В истории известны обвалы, приводившие к большим человечен ■ • < жертвам. Так, в 1608 году в Альпах обвапилась часть горы Монте-Кошо и . одно мгновение более 2 тыс. жителей деревни Плюр оказались погребенными i. своих домах под массой камней и грунта. Точно так же на Апеинини ■ полуострове под каменной лавиной исчез в VI веке городок Велейя со вс •, его жителями, когда обвал произошел на склонах горы Ровинаццо. И i.n "S примеров можно привести много. Обвалы в горах — это хоть и обычное явл». ■■. но всегда грозное, нередко приводящее к катастрофам.

При прохождении снежно-ледовых склонов имеется опасность обвала m ч\ и висячих ледников. Опасность обвала можно определить по скоплению би j •■ льда ниже склона. Снежные карнизы образуются над подветренным склоном ц результате воздействия ветров. Разрушаются карнизы под влияпм м температуры, ветра, нагрузки. Карнизы опасны не только сами по себе, но и in падение часто приводит к возникновению лавин.

Меры предосторожности. Опасный участок следует проходить быс 11 ■ желательно в утренние часы, с выставлением наблюдателя. При подъеме п,| перевал с нависающим карнизом необходимо так выбирать маршрут движемш, чтобы он не проходил в зоне возможного падения карниза.

Закрытые ледники

При движении по закрытым ледникам возможны случае падения и трещины. Зоны трещин чаще всего встречаются на перегибах леди ты, поворотах его русла. Однако трудно визуально определить наличие трещин но признакам, особенно если накануне прошли снегопады.

Меры предосторожности. При прохождении любого закрытого ледншы нужно двигаться в связках. Оптимальный является связка из 3-х челош-к Движение осуществляется на всю длину веревки, не допуская ее провисании Первый в связке зондирует ледорубом снег, остальные идут след в след. Heju. п двигаться всей связкой вдоль трещины — это может привести к падении» и трещину всех участников.

f И случае падения кого-то из участников необходимо надежно закрепить

ь- -• iihv, со страховкой подползти к трещине и в зависимости от состояния

■ |iii!i;iHincro принять меры для проведения спасательной работы. Эту работу

<н> проводить быстро, так как трещины обычно заполнены водой и

||мшпиний быстро переохлаждается.

I Температура воздуха

11 мпература внешней среды при определенных условиях отрицательно

"•■II-1 ни организм человека и может привести к аварийным ситуациям. В

i |- на больших высотах летом температура воздуха может опускаться до

iт.мольных величин. При неблагоприятных условиях (сильный ветер,

■■ >' кисть) возможно отморожение при плюсовых температурах.

Правильный подбор обуви, одежды, спальных мешков и палаток, ii urn юлирующих ковриков, соблюдение темпа движения практически

"киот опасность обморожений и переохлаждений. Наиболее часто при

i м. .jit i/кеиии поражаются открытые участки тела - ушные раковины, нос, щеки, ' iiwkc кисти и стопы. Отморожение может возникнуть не только зимой при н и.ним морозе, но и весной или осенью, в сырую и ветренную погоду, если ■ •> 'i.i слишком легкая, а обувь тесная и промокшая.

Дня поверхностного отморожения (1, II степени) характерно чувство

< 11пня, покалывания, онемения. Если появились эти признаки, разотрите

Hi-ihv уха, щеку или нос рукой или шерстяным шарфом, но не снегом. Руки

■ и ю согреть дыханием и легким массажем, а стопы нужно растереть в

мин|>.ишемии сверху вниз.

При глубоком отморожении (III, IV степени) появляется болезненность в

>■ неженном участке тела, теряется чувствительность, кожа становиться

>■ той, холодной на ощупь. При глубоком отморожении обязательно надо

i hi 11. пораженную часть тела чем-либо теплым, а при возможности наложить

■ «и «И питы, снова марли и сверху клеенку.

!.шомните: войдя в помещение, ни в коем случае не снимайте повязку. Нин'и- возникает перепад температур в поверхностных и глубоко лежащих > мну отмороженных тканей, восстановить нормальное кровообращение не , i ичея и поверхностные слои, не получая питания, погибнут. Выпейте любой м.рмчмй напиток и примите таблетку анальгина и две таблетки но-шпы, 15-20 in к hi. корвалола и поскорее обратитесь в медицинское учреждение.

Пегом в горах преобладает высокая температура воздуха и, если нршгиречь элементарными правилами, можно получить тепловой удар, пишii> резко работоспособность, внимание, реакцию. Все это, как следствие ■И'ииодит к возникновению аварийной ситуации.

Но время походов в жаркое время одежда должна быть вентилируемой, ч чц движения не должен быть высоким. Целесообразно в жаркие часы фиииать 2-3-часовые привалы. Обязательно соблюдать водно-солевой режим. • ■. икчтвующее мнение о том, что в горах нужно пить как можно реже - это нм1|1.1иильно. Если ограничивать в питье, солях, то могут развиться тяжелые нарушения водно-солевого баланса, выражающиеся в виде судорог мышц и

других

болезненных симптомов. При перегревании

организма больною и срочно

вывести из зоны перегрева в прохладное

место, обеспечить >■■

>

ч свежего

воздуха, освободить от теплой одежды,

давать пить холоднее i-охлаждать

голову.

других

болезненных симптомов. При перегревании

организма больною и срочно

вывести из зоны перегрева в прохладное

место, обеспечить >■■

>

ч свежего

воздуха, освободить от теплой одежды,

давать пить холоднее i-охлаждать

голову.

Ветер

Даже сравнительно небольшой ветер осложняет продвижение, особепп* -гребневым участкам. Порывы ветра нарушают равновесие туриста, со; i неуверенность при движении. Ветер вызывает озноб, и как слежп переохлаждение тела. Гораздо легче переносить мороз 20-30° без ветрл, •> < мороз 10-15° с ветром. Сильный встречный ветер замедляет скоро ., продвижения на 21-25%, препятствует дыханию, нарушает ритм, увеличит. . нагрузку на дыхательные мышцы. Значительную опасность представляет m > в сочетании со снегом, а снегопады даже летом - обы'чное явление на болыпи высотах.

Туристская группа, застигнутая сильным ветром со снегом, должна тут i выбрать безопасное место и приступить к организации бивака. Если грунт будет продолжать двигаться, то подвергнется двум опасностям.

Первая - теряется видимость и быстро исчезают следы на снегу. > может привести туристов не только к выходу на лавиноопасный склон, < камнеопасному кулуару, под карниз или висячий ледник, но и к разбии . группы на отдельные отряды, потери людей.

Вторая - усиленное охлаждение организма. Снег, попадая на открыты г участки тела, тает и, частично испаряясь, отнимает много тепла, что вызыв;к i сильный озноб и приводит к быстрому обморожению.

На таблице 15 показано соотношение температуры воздуха и скорости ветра, при которых легко могут быть обморожения открытых частей лица.

Таблица 15

Скорость ветра, м/сек 2 4 6 8 ^ | Температура воздуха -41 -25 -15 -13 -7 | |

Гроза

Основная опасность грозы - поражение молнией. Может быть прямое поражение молнией, либо возникновение в теле человека токов Фуко за счет электромагнитной индукции от происшедшего поблизости разряда.

Признаки опасности - эффекты, связанные с нарастанием напряженности электрического поля: зуд кожи головы, шевеление волос, жужжание металлических предметов, разряды на острых концах снаряжения. Наибольшая опасность поражения молнией в горах- на возвышающихся элементах рельефа, гребнях. На скалах опасность выше, чем на ледовых или снежных склонах. Перед началом грозы надо опуститься с возвышенностей, избегать водотоков по желобам, кулуарам, расщелинам.

Какие меры защиты можно принять от поражения молнией?

w

w

lypiici, находящийся при приближении грозы на открытом возвышенном к полжем спуститься с возвышающихся форм рельефа. Мри поисках менее опасных мест нужно в первую очередь быстро i- м'лить расположенные поблизости возвышенности, которые смогут i, -ни 11. защитой от прямого поражения молнией. Они должны иметь высоту ищую, чем высоту присевшего туриста в 8-10 раз. В то же время турист не . man находиться ближе 1,5-2 м от возвышенности (рисунок 30).

При этом, место, где располагается турист, должно быть по вочм" ■ сухим, без лишайников, без влажных вертикальных трещин. \'п опасность поражения токами земли, нельзя прятаться от грозы в hhiii;i\ небольших ямах или на склоне. Не следует располагаться и у входа пи Во всех этих случаях тело туриста - лучший проводник токов земли.

Безопасным является нахождение туриста в горах только тогу u i • ■<§ расстояние между человеком, присевшим на дне грота, и окружными- » стенами составляет не менее метра. Маленькие же гроты, заканчикат i. > • правило, трещиной, куда протекает вода со склона, предоставляют достаю'и , опасность.

При нахождении группы в зоне леса во время грозы нельзя pacnojiai ;i и в непосредственной близости у костра. Проводимость сильно нагретого н< * резко возрастает. Поэтому столб горячего воздуха, часто превышая ни. окружающих деревьев, способствует разряду молнии именно в костер, .in и дерево.

Следует знать, что даже одиночное дерево может служить защити < поражения молнией. Однако располагаться под ним нужно не ближе 1,5 м > ствола. Важно помнить, что разные породы деревьев в различной стен» * -способствуют разряду молнии. Наиболее опасными деревьями являются ,ч f сосна, ель, тополь. По статистике из 100 случаев удара молнии в деревья на ,i • * приходится 54 удара, на тополь - 24. Березу и клен молния не поражала ни р.

Выбрав место, турист должен принять положение сидя, согнуть- >

обхватить колени руками, головой коснуться коленей или рук. Для изоля!

тела от поверхности склона можно положить любой изолирующий су.\ i j, материал, предмет (спальник, веревка, куртка). 1

Оказывая первую медицинскую помощь, следует знать, что пораженные 1 электрическим током плохо переносят охлаждение. Поэтому пострадавшею 1 нужно положить на сухой и теплый спальный мешок и дать ему полный покои I (8-10 часов). Можно дать болеутоляющее, успокаивающее и сердечные | средства. I

При тяжелых поражениях, когда имеется расстройство или остановк.1 ! дыхания необходимо провести искусственное дыхание в сочетании с наружным j массажом сердца.