- •1.Ботаника – наука о строении, жизни растений и их сообществ (фитоценозов). Краткая история развития ботаники и ее разделы.

- •3.Вещества запаса, основные типы, их локализация и роль в клетке.

- •5.Пластиды, строение и их биологическое значение. Типы пластид.

- •7. Ткани высших растений. Принципы классификации тканей.

- •9. Покровные ткани: эпидерма, пробка, экзодерма. Корка, ее типы.

- •11. Механические ткани: колленхима, склеренхима (волокна и склереиды). Особенности строения и расположения в вегетативных органах растений.

- •13. Ткани поглощения веществ (ризодерма, или эпиблема) и воздухоносные ткани (аэренхима)

- •14.Запасающие и фотосинтезирующие ткани, их особенности и функции. Фотосинтезирующая ткань

- •15. Строение и развитие вегетативных органов. Побег. Удлиненный и укороченные побеги.

- •17. Проросток, его строение.

- •19.Корень его функции и строение.

- •21.Лист, его функции. Морфология и анатомия листовой пластинки покрытосеменных растений.

- •23. Морфологические и анатомические особенности листьев голосеменных растений.

- •25.Анатомия многолетних ветвей и стволов древесных растений.

- •27. Метаморфозы корня. Корнеплоды, особенности морфологического и анатомического строения.Корневые шишки.

- •29. Общие закономерности морфогенеза растений: полярность, симметрия, корреляция, регенерация.

- •31.Высшие споровые растения, общая характеристика. Понятие о спорофите и гаметофите.

- •33. Растения с преобладанием гаметофита в цикле развития: Отдел Моховидные. Общая характеристика. Цикл развития на примере кукушкина льна. Сфагнум.

- •35.Отдел папоротниковидные. Цикл развития мужского папоротника.

- •37. Цветок. Общий план строения и назначения частей цветка. Морфологическре разнообразие цветков. Диаграммы и формулы цветков.

- •39. Соцветия. Цимозные и рацемозные соцветия. Примеры растений.

- •40.Околоцветник. Типы околоцветника. Чашечка. Венчик.

- •41. Андроцей. Развитие и строение тычинки. Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита.

- •42.Пестик, строение и функции. Геницей, ее типы. Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита покрытосеменных растений.

- •Строение

- •43. Семязачаток. Строение и типы семязачатков покрытосеменных растений.

- •45.Опыление, типы опыления. Самоопыление, или автогамия. Гейтеногамия. Дихогамия: протоандрия и протогиния. Гетеростилия.

- •47. Плод. Морфологическое разнообразие плодов и принципы классификации. Сухие и сочные.

- •49. Семя. Морфологические типы семян. Типы прорастания семян.

- •51. Отдел голосеменные растения. Общая характеристика класса Хвойные, основные хвойные породы.. Значение представителей семейства сосновые в растительных сообществах.

- •53. Основные отличия покрытосеменных голосеменных растений.

- •57. Семейство Крестоцветные (Капустные). Общая характеристика. Культивируемые и сорные представители этого семейства.

- •61. Семейство Лилейные. Общая характеристика. Основные представители и их хозяйственноезначение.

- •63. Экология - как наука о отношениях живых организмов и их сообществ с окружающей средой.

- •64.Экологические факторы: абиотические и биотические. Абиотические факторы

- •65. Климатические факторы: свет, температура. Экологические группы растений по отношению к ним.

- •67. Эдафические (почвенные) факторы. Галофиты (солонцы и солончаки). Песок. Классификация растений по Раункиеру.

- •Фанерофиты[править | править код]

- •Хамефиты[править | править код]

- •Гемикриптофиты[править | править код]

- •Криптофиты[править | править код]

- •Терофиты[править | править код]

40.Околоцветник. Типы околоцветника. Чашечка. Венчик.

Околоцветник — стерильная часть цветка, защищающая более нежные тычинки и пестики. Элементы околоцветника называются листочками околоцветника, или сегментами околоцветника. У простого околоцветника все листочки одинаковы; у двойного — дифференцированы. Зелёные листочки двойного околоцветника образуют чашечку и называются чашелистиками, окрашенные листочки двойного околоцветника образуют венчик и называются лепестками. У подавляющего большинства растений околоцветник двойной (вишня, колокольчик, гвоздика). Простой околоцветник может быть чашечковидным (щавель, свёкла) либо (что бывает чаще) венчиковидным (гусиный лук). У небольшого числа видов цветок вообще лишён околоцветника и поэтому называется беспокровным, или голым (белокрыльник, ива).

Цветок одного из лютиковых — живокости, с пятью голубыми чашелистиками и белым глазком, образованным лепестками-нектарниками и лепестками-стаминодиями

Чашечка состоит из чашелистиков и образует наружный круг околоцветника. Основной функцией чашелистиков является защита развивающихся частей цветка до его распускания. Иногда венчик полностью отсутствует, или сильно редуцирован, а чашелистики принимают лепестковидную форму и ярко окрашены (например, у некоторых лютиковых). Чашелистики могут быть обособлены друг от друга или срастаться между собой.

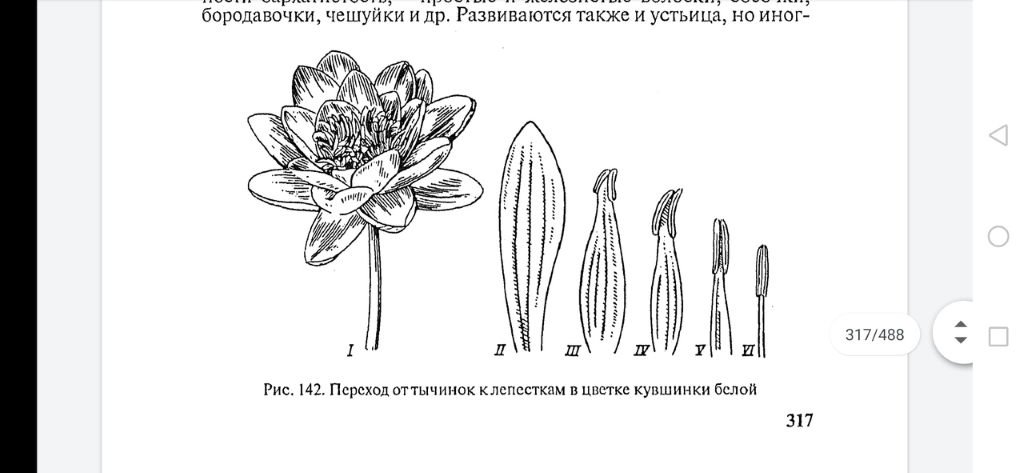

Венчик (лат. corolla) образован различным количеством лепестков и образует следующий за чашечкой круг в цветке. Происхождение лепестков может быть связано с вегетативными листьями, но у большинства видов они представляют собой утолщённые и разросшиеся стерильные тычинки. Вблизи основания лепестков иногда оставаться свободными (свободнолепестный, или раздельнолепестный венчик). Особый специализированный тип венчика — венчик мотылькового типа — наблюдается у растений из подсемейства Мотыльковые семейства Бобовые.

41. Андроцей. Развитие и строение тычинки. Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита.

Андроцей - это совокупность тычинок (микроспорофиллов) одного цветка. Число тычинок в цветке различно: одна (орхидные, канновые), несколько сотен (мимозовые). Однако у большинства растений их сравнительно немного: у мотыльковых - десять, у пасленовых и астровых - пять, улилейных - шесть, у ирисовых три. Они обычно располагаются в один-два круга. Как правило, число тычинок постоянно для вида. Тычинки могут быть свободными или сросшимися. По числу групп сросшихся тычинок различают разные типы андроцея: однобратственный - все тычинки в цветке срастаются в одну группу (люпин, камелия); двубратсявенный - тычинки срастаются в две группы (у многих бобовых девятьтычинок срастаются, а одна остается свободной); многобратственный - многочисленные тычинки цветка срастаются в несколько групп (зверобой, магнолия); братственный - остаются несросшимися. По длине относительно друг друга тычинки бывают равные, если все они по длине равны (тюльпан); неравные, если тычинки разной длины (водосбор олимпийский); двусильные, если из четырех тычинок две длинные, а две короткие (яснотковые); трехсильные, если из шести тычинок три более длинные (нарцисс гибридный); четырехсильные, если из шести тычинок четыре более длинные (капустные).

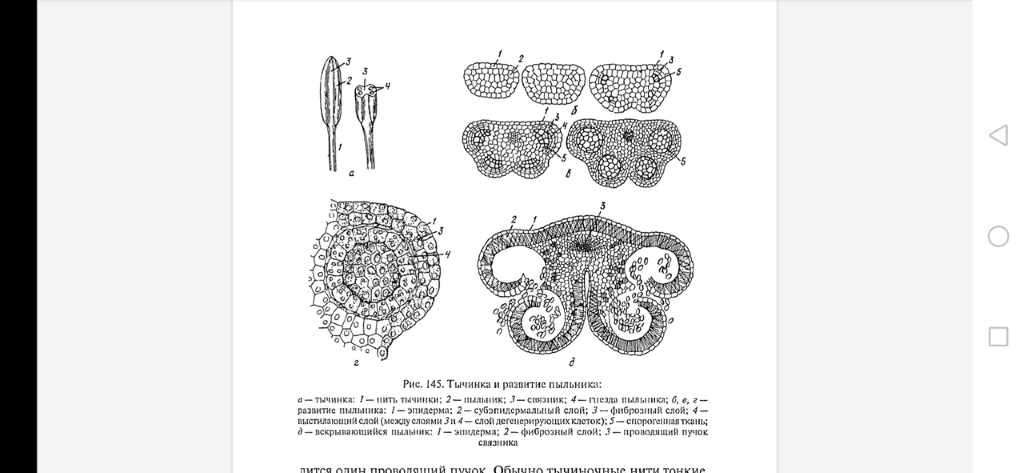

Строение тычинки. Тычинка состоит из тычиночной нити, посредством которой она нижним концом прикреплена к цветоложу, и пыльника на ее верхнем конце. Тычиночная нить и пыльник имеют эпидерму с кутикулой и устьицами. Основная ткань тычиночной нити - паренхима; система межклетников развита слабо; в вакуолях клеток содержатся пигменты. В центре находится один проводящий пучок. Обычно тычиночные нити тонкие, длинные, в сечении округлые, но бывают и толстые, уплощенные, короткие (у многих луков). Они могут быть голыми или в разной степени опушенными (коровяк, многие гвоздичные). Пыльник имеет две половинки (теки), соединенные связником, который является продолжением тычиночной нити. Связник иногда продолжен в надсвязник, заметный в виде выступа над пыльником (барбарисовые). Каждая тека имеет два (реже одно) пыльцевых гнезда, или пыльцевых мешка (микроспорангия). Пыльник прикрепляется к нити основанием неподвижно, реже сочленяется в средней части и бывает качающимся (лилии, злаки, яснотка белая, толокнянка).

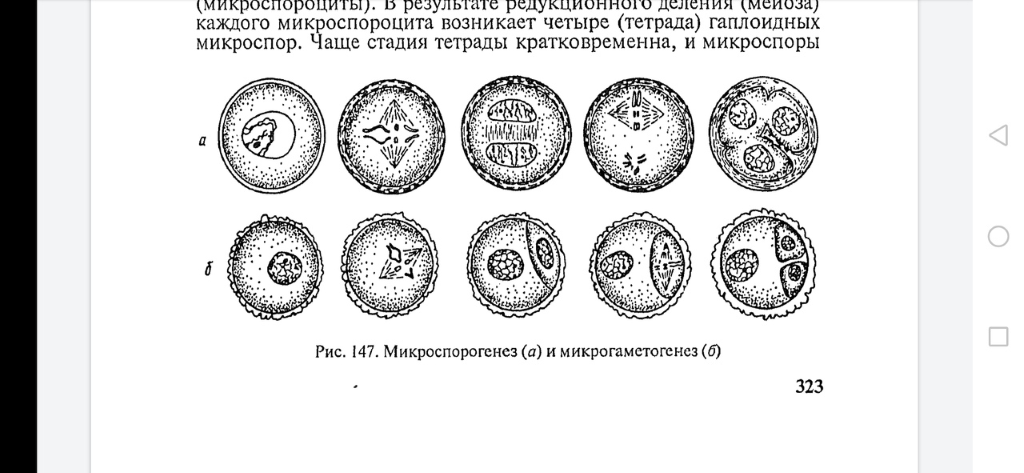

Процесс образования микроспор в микроспорангиях, которыми являются гнезда пыльника, называется микроспорогенезом. После ряда последовательных митотических делений, клеток спорогенной ткани, заполняющей гнезда молодых пыльников, формируются диплоидные материнские клетки микроспор (микроспороциты). В результате редукционного деления (мейоза) каждого микроспороцита возникает четыре (тетрада) гаплоидных микроспор. Чаще стадия тетрады кратковременна, и микроспор быстро обособляются друг от друга. Сформировавшаяся микроспора - это тонкостенная клетка с одним гаплоидным ядром. Реже тетрады микроспор сохраняются вместе, образуя сборные пыльцевые зерна (рогоз, росянки, элодея, вересковые). У представителей орхидных и ластовневых в связи со специализированным насекомоолылением все пылинки остаются в единой компактной массе, называемой поллинием. Процесс образования из микроспоры мужского гаметофита называется микрогаметогенезом. Развитие мужского гаметофита покрытосеменных сводится к одному делению. Микроспова делится митотически, в результате чего из каждой микроспоры формируется пылинка, или пыльцевое зерно, Форма пыльцевых зерен весьма разнообразна: шаровидные, эллипсоидальные, нитевидные и т. д.

Размеры варьируют от 2 мкм (незабудка) до 250 мкм (тыква). Совокупность пылинок, образующихся в гнездах пыльника, называют пыльцой. Пылинка представляет собой мужской гаметофит покрытосеменных растений. Она состоит из двух клеток и покрыта оболочкой (спородермой). Одна клетка маленькая - генеративная или спермагенная, вторая большая - клетка пыльцевой трубки, которую называют сифоногенной. Иногда, еще до начала высевания пылинок из пыльника, генеративная клетка однократно делится, образуя два спермия (лишенные жгутиков гаплоидные гаметы). В таком состоянии пыльцевое зерно готово к оплодотворению. Сифоногенная клетка в дальнейшем преобразуется в пыльцевую трубку. Стенка (спородерма) пыльцевого зерна устроена сложно. Она большей частью состоит из двух главных слоев: наружного (более толстого) - экзины и внутреннего (пектинового, тонкого) - интины. Слоистая экзина содержит очень стойкие спорополленины, нерастворимые в кислотах и щелочах. Она несет на поверхности различные выросты. Большинство пыльцевых зерен имеет апертуры - подростковые пары, служащие для выхода пыльцевой трубки. Это места, где экзина тонка, а интина образует утолщения - пектиновые пробки. Признаки морфологического разнообразия форм пылинок и их спородермы видоспецифичны и широко используются в таксономии, филогении и спорово-пыльцевом анализе.

Жизнеспособность пыльцы при относительно низкой температуре и сухости воздуха может долго сохраняться. Длительное сохранение жизнеспособности пыльцы имеет большое значение для селекции растений (наприммер, при гибридизации поздносозревающие пестики можно опылить раносозревающей пыльцой лишь при условии искусственного сохранения пыльцы). Сроки сохранения жизнеспособности пыльцы зависят от специфики вида. Пыльца сахарной свеклы при хранении в сухом прохладном месте хорошо прорастает через 50 дней после цветения. Пыльца яблони при температуре 2.8 Си относительной влажности воздуха 50 % сохраняет жизнеспособность в течение 4.5 лет.