- •Понятие о скважине. Классификация скважин по назначению, параметры и элементы скважин. .Каким требованиям должны отвечать скважины.

- •4. Классификация скважин по эксплуатационно-экономическим критериям

- •Охарактеризовать и привести схемы способов бурения нефтяных и газовых скважин.

- •Бурение и область применения, класификация способов бурения

- •Цикл строительства скважин, начиная от подготовительных работ и заканчивая демонтажом скважин. Дать характеристику каждому этапу.

- •Цель цементирования скважин, способы цементирования. Тампонажные цементы, марки и и свойства цементов.

- •5. Буровые растворы, применяемые при бурении скважин, их функции, классификация, состав и приготовление растворов.

- •6.Буровое оборудование, применяемые при бурении скважин: ротор, вертлюг, буровые насосы, силовые привода. Устройства, конструкции, принцип действия, назначения.

- •7. Классификация буровых установок, применяемых при бурении скважин, характеристика, конструкция.

- •2. Назначение и классификация буровых труб

- •Буровые долота, классификация их. Долота для отбора керна. Привести иллюстрации долот.

- •Показатели, отражающие объем буровых работ.

- •Показатели, отражающие продолжительность цикла строительства скважин.

- •Дать характеристику скоростей бурения, отражающих темпы строительства скважины.

- •Назначение талевой системы, основные узлы ее. Талевые канаты, материал , используемый для изготовления канатов, материал смазки.

- •Бурильные трубы, материал, диаметры, толщина стенок труб. Ведущие трубы ,форма сечения трубы; назначение утяжеленных труб.

- •Вскрытие и освоение нефтяных и газовых скважин. Задачи вскрытия. Конструкции и оборудование забоя скважин. Перфорация скважин. Способы освоения скважин.

- •Особенность бурения горизонтальных и наклонных скважин.

- •2. Цели и задачи направленного бурения скважин.

5. Буровые растворы, применяемые при бурении скважин, их функции, классификация, состав и приготовление растворов.

БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ При бурении вращательным способом в скважине постоянно циркулирует поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как средство для удаления продуктов разрушения (шлама). В настоящее время она воспринимается, как один из главных факторов обеспечивающих эффективность всего процесса бурения. При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью (Drilling mud, drilling fluid). Буровой раствор кроме удаления шлама должен выполнять другие, в равной степени важные функции, направленные на эффективное, экономичное, и безопасное выполнение и завершение процесса бурения. По этой причине, состав буровых растворов и оценка его свойств, становится темой большого объема научно-практических исследований и анализа. 1. Условия бурения с применением буровых промывочных жидкостей В процессе бурения нарушается равновесие пород, слагающих стенки скважин. Устойчивость стенок зависит от исходных прочностных характеристик горных пород, их изменения во времени под действием различных факторов. Большая роль здесь принадлежит процессу промывки и промывочному агенту. Основная задача промывки – обеспечение эффективного процесса бурения скважин, она включает в себя сохранение, как устойчивости стенок скважин, так и керна. В условиях, когда нарушена целостность породы, большую роль играет горное давление. В приствольной части скважины оно проявляется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Боковое давление является следствием вертикального и вызывает касательные напряжения, способствующие выпучиванию пород, сужению ствола и обвалообразованию. Величина касательных напряжений зависит не только от горного давления, но и от давления промывочной жидкости.

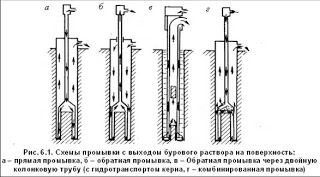

2.

Способы промывки

При

бурении скважин промывочная жидкость

должна циркулировать по замкнутому

гидравлическому контуру. В зависимости

от вида гидравлического контура все

существующие системы промывки делятся

на две группы:

1)

системы промывок с выходом раствора на

поверхность;

2)

системы промывок с внутрискважинной

циркуляцией.

В

зависимости от направления движения

промывочной жидкости по отношению к

буровому инструменту промывка с выходом

ее на поверхность осуществляется по

одной из приведенных на рисунке схем.

3.

Функции бурового раствора

1.

Удаление продуктов разрушения из

скважины;

2.

Охлаждение породоразрушающего инструмента

и бурильных труб;

3.

Удержание частиц выбуренной породы во

взвешенном состоянии;

4.

Создание гидростатического равновесия

в системе "ствол скважины - пласт";

5.

Сохранение проницаемости продуктивных

горизонтов;

6.

Перенос энергии от насосов к забойным

механизмам;

7.

Обеспечение проведения геофизических

исследований;

8.

Предохранение бурового инструмента и

оборудования от коррозии и абразивного

износа;

9.

Закупоривание каналов с целью снижения

поглощения бурового раствора и

водопритоков;

10.

Предотвращение газо-, нефте-, водо

проявлений;

11.

Снижение коэффициента трения.

4.

Классификация буровых растворов

В

практике бурения в качестве буровых

растворов используются:

1)

вода;

2)

водные растворы;

3)

водные дисперсные системы на основе:

–

добываемой твердой фазы (глинистые,

меловые, сапропелевые, комбинированные

растворы);

–

жидкой дисперсной фазы (эмульсии);

–

конденсированной твердой фазы;

–

выбуренных горных пород (естественные

промывочные жидкости);

4)

дисперсные системы на углеводородной

основе;

5)

сжатый воздух.

В

исключительных условиях для промывки

скважин используются углеводородные

жидкости (дизельное топливо, нефть);

Все

дисперсные системы с твердой фазой

могут быть с малым (до 7%), нормальным (до

20 – 22%) и повышенным содержанием (более

20 – 22%) твердой фазы.

Буровые

растворы в определенных условиях могут

искусственно насыщаются воздухом и

переходят в категорию аэрированных. В

воде и водных растворах воздух в

зависимости от его содержания может

выступать в качестве дисперсной фазы

или дисперсионной среды. В последнем

случае промывочные жидкости называют

пенами.

По

назначению буровые растворы подразделяются

на:

1)

жидкости для нормальных геологических

условий бурения (вода, некоторые водные

растворы, нормальные глинистые

растворы);

2)

жидкости для осложненных геологических

условий бурения.

5.

Параметры буровых растворов и методы

их измерения

Буровой

раствор не может в одинаковой мере

выполнять все функции. И главное не

всегда это необходимо. Поэтому для

конкретных условий бурения определяется

набор основных функций бурового раствора

и те свойства, которые обеспечат их

выполнение. Задаче получения заданных

свойств должны быть подчинены все работы

по подбору рецептур (состава) раствора

и их регулированию. При этом необходимо

сохранить на приемлемом уровне остальные

параметры промывочного агента.

В

процессе бурения буровой раствор

взаимодействует с разбуриваемыми

породами, пластовыми водами, подвергается

воздействию механических нагрузок,

температуры, давления, атмосферного

воздуха, осадков. В нем происходят

внутренние процессы, связанные с

ослаблением электрических зарядов на

частицах и старением составляющих

компонентов. Все это приводит к ухудшению

свойств раствора, он теряет способность

выполнять необходимые функции. Поэтому

в процессе бурения требуется восстанавливать

и поддерживать его необходимые

свойства.

Нередко

чередование пород в геологическом

разрезе вызывает необходимость в

изменении некоторых функций бурового

раствора. Поэтому, если можно не заменять

раствор, его свойства регулируют в

процессе бурения на подходе к

соответствующему интервалу.

Таким

образом, необходимость в регулировании

свойств бурового раствора возникает в

следующих случаях:

1.

при приготовлении - для получения

раствора с заданными свойствами;

2.

в процессе бурения - для поддержания

требуемых функций;

3.

в процессе бурения - для изменения

параметров применительно к изменяющимся

геологическим условиям.

Свойства

бурового раствора регулируют:

химической

обработкой (путем введения специальных

веществ - реагентов);

физическими

методами (разбавление, концентрирование,

диспергация, утяжеление, введение

наполнителей);

физико-химическими

методами (комбинация перечисленных

методов).

3.

Функции бурового раствора

1.

Удаление продуктов разрушения из

скважины;

2.

Охлаждение породоразрушающего инструмента

и бурильных труб;

3.

Удержание частиц выбуренной породы во

взвешенном состоянии;

4.

Создание гидростатического равновесия

в системе "ствол скважины - пласт";

5.

Сохранение проницаемости продуктивных

горизонтов;

6.

Перенос энергии от насосов к забойным

механизмам;

7.

Обеспечение проведения геофизических

исследований;

8.

Предохранение бурового инструмента и

оборудования от коррозии и абразивного

износа;

9.

Закупоривание каналов с целью снижения

поглощения бурового раствора и

водопритоков;

10.

Предотвращение газо-, нефте-, водо

проявлений;

11.

Снижение коэффициента трения.

4.

Классификация буровых растворов

В

практике бурения в качестве буровых

растворов используются:

1)

вода;

2)

водные растворы;

3)

водные дисперсные системы на основе:

–

добываемой твердой фазы (глинистые,

меловые, сапропелевые, комбинированные

растворы);

–

жидкой дисперсной фазы (эмульсии);

–

конденсированной твердой фазы;

–

выбуренных горных пород (естественные

промывочные жидкости);

4)

дисперсные системы на углеводородной

основе;

5)

сжатый воздух.

В

исключительных условиях для промывки

скважин используются углеводородные

жидкости (дизельное топливо, нефть);

Все

дисперсные системы с твердой фазой

могут быть с малым (до 7%), нормальным (до

20 – 22%) и повышенным содержанием (более

20 – 22%) твердой фазы.

Буровые

растворы в определенных условиях могут

искусственно насыщаются воздухом и

переходят в категорию аэрированных. В

воде и водных растворах воздух в

зависимости от его содержания может

выступать в качестве дисперсной фазы

или дисперсионной среды. В последнем

случае промывочные жидкости называют

пенами.

По

назначению буровые растворы подразделяются

на:

1)

жидкости для нормальных геологических

условий бурения (вода, некоторые водные

растворы, нормальные глинистые

растворы);

2)

жидкости для осложненных геологических

условий бурения.

5.

Параметры буровых растворов и методы

их измерения

Буровой

раствор не может в одинаковой мере

выполнять все функции. И главное не

всегда это необходимо. Поэтому для

конкретных условий бурения определяется

набор основных функций бурового раствора

и те свойства, которые обеспечат их

выполнение. Задаче получения заданных

свойств должны быть подчинены все работы

по подбору рецептур (состава) раствора

и их регулированию. При этом необходимо

сохранить на приемлемом уровне остальные

параметры промывочного агента.

В

процессе бурения буровой раствор

взаимодействует с разбуриваемыми

породами, пластовыми водами, подвергается

воздействию механических нагрузок,

температуры, давления, атмосферного

воздуха, осадков. В нем происходят

внутренние процессы, связанные с

ослаблением электрических зарядов на

частицах и старением составляющих

компонентов. Все это приводит к ухудшению

свойств раствора, он теряет способность

выполнять необходимые функции. Поэтому

в процессе бурения требуется восстанавливать

и поддерживать его необходимые

свойства.

Нередко

чередование пород в геологическом

разрезе вызывает необходимость в

изменении некоторых функций бурового

раствора. Поэтому, если можно не заменять

раствор, его свойства регулируют в

процессе бурения на подходе к

соответствующему интервалу.

Таким

образом, необходимость в регулировании

свойств бурового раствора возникает в

следующих случаях:

1.

при приготовлении - для получения

раствора с заданными свойствами;

2.

в процессе бурения - для поддержания

требуемых функций;

3.

в процессе бурения - для изменения

параметров применительно к изменяющимся

геологическим условиям.

Свойства

бурового раствора регулируют:

химической

обработкой (путем введения специальных

веществ - реагентов);

физическими

методами (разбавление, концентрирование,

диспергация, утяжеление, введение

наполнителей);

физико-химическими

методами (комбинация перечисленных

методов).

6. Отбор пробы бурового раствора и подготовка ее к измерению Чтобы свойства пробы бурового раствора соответствовали свойствам циркулирующей жидкости и хранящейся в емкости или земляном амбаре, необходимо уточнять место отбора пробы, ее объем и время между отбором пробы и ее анализом. Когда требуются сведения о жидкости, циркулирующей в скважине, пробу следует отбирать вблизи места ее выхода из скважины (устья) до того, как она прошла очистные устройства, дегазаторы. Пробу необходимо отбирать только во время циркуляции. Для получения характеристик жидкости, закачиваемой в скважину, пробу отбирают в конце желобов, по которым она подается к приемам насосов. При необходимости характеризовать неоднородность циркулирующего бурового раствора, содержащей отличающиеся от всей жидкости так называемые «пачки», пробы отбирают на устье скважины из этих «пачек». Если анализ производят непосредственно у буровой, пробу отбирают в количестве, необходимом для одного анализа. Если пробу отбирают для анализа в лаборатории, удаленной от буровой, объем ее составляет 3 - 5 л. Для получения этого объема через каждые 5 - 15 мин отбирают по 0,5 л жидкости и сливают в одну посуду, например ведро, пропуская ее при этом через сетку от вискозиметра. Существенную роль играет время между отбором пробы и анализом. Газ, вынесенный буровым раствором из скважины, может быстро улетучиться, в результате чего увеличивается ее плотность. Нагретый буровой раствор остывает, и многие характеристики ее изменяются, особенно это сказывается на величинах плотности, вязкости и содержания газа. Поэтому их определяют непосредственно у желобов буровой. 7. Промысловые испытания бурового раствора Часть свойств бурового раствора могут измеряться буровой бригадой, обычно это плотность бурового раствора, условная вязкость, и водоотдача. Кроме того, бригадой могут измеряться содержание песка, а также концентрацию солей и щелочность раствора Однако для качественного управления свойствами бурового раствора, позволяющего обеспечивать эффективное выполнение им заданных функций, такого набора параметров явно недостаточно.

7.1.

Удельный вес и плотность бурового

раствора

Удельный

вес - вес 1 см3 промывочной жидкости -

обозначается Y и выражается в г/см3. Под

плотностью понимают величину, определяемую

отношением массы тела к его объему.

Обозначается она r и выражается в

г/см3.

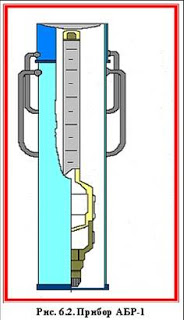

Прибор АБР-1. В комплект входит

собственно ареометр и удлиненный

металлический футляр в виде ведерка с

крышкой, служащей пробоотборником для

раствора (рис. 6.2.).

7.1.

Удельный вес и плотность бурового

раствора

Удельный

вес - вес 1 см3 промывочной жидкости -

обозначается Y и выражается в г/см3. Под

плотностью понимают величину, определяемую

отношением массы тела к его объему.

Обозначается она r и выражается в

г/см3.

Прибор АБР-1. В комплект входит

собственно ареометр и удлиненный

металлический футляр в виде ведерка с

крышкой, служащей пробоотборником для

раствора (рис. 6.2.).

Прибор

состоит из мерного стакана, донышка,

поплавка, стержня и съемного калибровочного

груза.

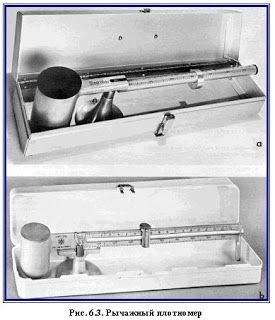

Кроме ареометра поплавкого

типа для определения плотности бурового

раствора может быть использован рычажный

плотномер (рис 6.3.).

Прибор

состоит из мерного стакана, донышка,

поплавка, стержня и съемного калибровочного

груза.

Кроме ареометра поплавкого

типа для определения плотности бурового

раствора может быть использован рычажный

плотномер (рис 6.3.).

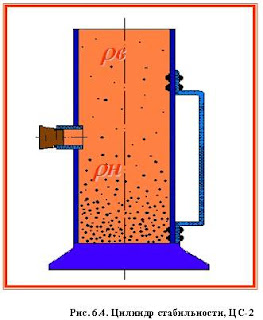

7.2.

Стабильность и суточный отстой

Эти

параметры используются в качестве

технологических показателей устойчивости

промывочной жидкости как дисперсной

системы.

Показатель стабильности С

измеряется с помощью прибора ЦС-2 (рис.

6.4.), представляющего собой металлический

цилиндр объемом 800 см3 со сливным

отверстием в середине. При измерении

отверстие перекрывают резиновой пробкой,

цилиндр заливают испытываемым раствором,

закрывают стеклом и оставляют в покое

на 24 ч. По истечении этого срока отверстие

открывают и верхнюю половину раствора

сливают в отдельную емкость. Ареометром

определяют плотность верхней и нижней

частей раствора. За меру стабильности

принимают разность плотностей раствора

в нижней и верхней частях цилиндра.

Чем

меньше значение С, тем стабильность

раствора выше.

Эти

параметры используются в качестве

технологических показателей устойчивости

промывочной жидкости как дисперсной

системы.

Показатель стабильности С

измеряется с помощью прибора ЦС-2 (рис.

6.4.), представляющего собой металлический

цилиндр объемом 800 см3 со сливным

отверстием в середине. При измерении

отверстие перекрывают резиновой пробкой,

цилиндр заливают испытываемым раствором,

закрывают стеклом и оставляют в покое

на 24 ч. По истечении этого срока отверстие

открывают и верхнюю половину раствора

сливают в отдельную емкость. Ареометром

определяют плотность верхней и нижней

частей раствора. За меру стабильности

принимают разность плотностей раствора

в нижней и верхней частях цилиндра.

Чем

меньше значение С, тем стабильность

раствора выше.

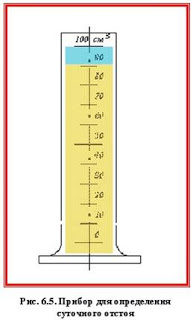

Суточный

отстой измеряют с помощью стеклянного

мерного цилиндра объемом 100 см3, обозначают

буквой 0 (рис. 6.5.).

Испытываемую жидкость

осторожно наливают в мерный цилиндр до

отметки 100 см3, закрывают стеклом и

оставляют в покое на 24 ч, после чего

визуально определяют величину слоя

прозрачной воды, выделившейся в верхней

части цилиндра. Отстой выражают в

процентах выделившейся жидкости от

объема пробы. Чем меньше суточный отстой,

тем устойчивее, стабильнее промывочная

жидкость.

Эти параметры следует

измерять при температурах, соответствующих

температуре раствора в скважине.

Стабильным

считается раствор, у которого С = 0,02-0,03

г/см3, 0 = 3-4%.

Суточный

отстой измеряют с помощью стеклянного

мерного цилиндра объемом 100 см3, обозначают

буквой 0 (рис. 6.5.).

Испытываемую жидкость

осторожно наливают в мерный цилиндр до

отметки 100 см3, закрывают стеклом и

оставляют в покое на 24 ч, после чего

визуально определяют величину слоя

прозрачной воды, выделившейся в верхней

части цилиндра. Отстой выражают в

процентах выделившейся жидкости от

объема пробы. Чем меньше суточный отстой,

тем устойчивее, стабильнее промывочная

жидкость.

Эти параметры следует

измерять при температурах, соответствующих

температуре раствора в скважине.

Стабильным

считается раствор, у которого С = 0,02-0,03

г/см3, 0 = 3-4%.